Ранний неонатальный период развития ребенка

Период

новорожденности — наиболее критический

возрастной период у детей. Его патология

сложна и разнообразна. Неправильное

ведение родов, недостаточный уход,

несоблюдение санитарно-противоэпидемического

режима и пр. способствуют повышению

заболеваемости и смертности среди

новорожденных. Наибольшая смертность

наблюдается на первой неделе жизни и,

особенно, в первые три дня после родов.

Естественно, большое значение имеет

переход от внутриутробных условий жизни

к внеутробным и приспособление

новорожденного к факторам внешней

среды. Организм новорожденного впервые

принимает на себя такие жизненно важные

функции, как дыхание, терморегуляцию,

кровообращение, пищеварение и др. Поэтому

знание особенностей течения раннего

неонатального периода, правильный уход

за новорожденным ребенком исключительно

важен для его дальнейшего развития и

здоровья.

Периоды детского возраста

I.

Период внутриутробного развития —

длитсяот

зачатия до родов.

Подразделяется

на 2 фазы:

а)фазу

эмбрионального развития —

ее продолжительность — от зачатия до

11–12 недель беременности;

б)фазу

плацентарного развития

— с 11–12 недель гестации до конца

беременности.

II.

Период новорожденности (неонатальный)

—

длится от рождения ребенка до 28 дней

жизни. Включает в себя:

а)

ранний

неонатальный период

— от рождения до 7-го дня жизни ребенка;

б)

поздний

неонатальный

период — от 7 до 28 дня жизни.

Выделяют

также перинатальный

период

— с 22-х недель внутриутробного развития

до 7-го дня жизни ребенка. Он подразделяется:

а)на

антенатальный период

— с 22-х недель внутриутробного развития

до начала родов;

б)

интранатальный период

— от

начала родовой деятельности до рождения

ребенка;

в)на

ранний

неонатальный период

— с рождения до 7-го дня жизни новорожденного.

III.

Грудной возраст (или

младший ясельный) — от 28 дней до 1 года

жизни ребенка.

IV.

Период молочных зубов — с

1 года до 6 лет. Подразделяется:

а)

на

преддошкольный или старший ясельный

— от 1 года до 3-х лет жизни ребенка;

б)на

дошкольный

возраст

— от 3-х до 6 лет.

V.

Младший школьный возраст

(период отрочества) — от 6–7 лет до 12

лет.

VI.

Старший школьный возраст

(период полового созревания) — от 12 до

15 лет.

Неонатология

Это

достаточно молодая наука. Как

самостоятельный раздел медицины (раздел

педиатрии) возникла в XX

в. Она изучает возрастные особенности

и заболевания детей первых 4-х недель

жизни.

Термины

«неонатология» и «неонатолог» были

предложены американским педиатром

Александром Шаффером в 1960 г. Неонатология

состоит из трех слов: греческого «neos»

— новый, латинского«natus»

— рожденный и греческого «logos»

— учение.

ОсновнЫе направления неонатологии

Исследование

влияния отклонения в состоянии здоровья

беременной женщины на развитие плода

и новорожденного.Изучение

функциональной и метаболической

адаптации новорожденного к внеутробному

существованию.Реанимация

и интенсивная терапия новорожденных.Исследования

становления иммунного статуса.Изучение

наследственных и врожденных заболеваний.Разработка

специальных методов диагностики

заболеваний, лечения с учетом особенностей

фармакокинетики и фармакодинамики

лекарственных средств в этом периоде.Реабилитация

больных новорожденных детей.Вопросы

вскармливания и питания как здоровых,

так и больных детей.

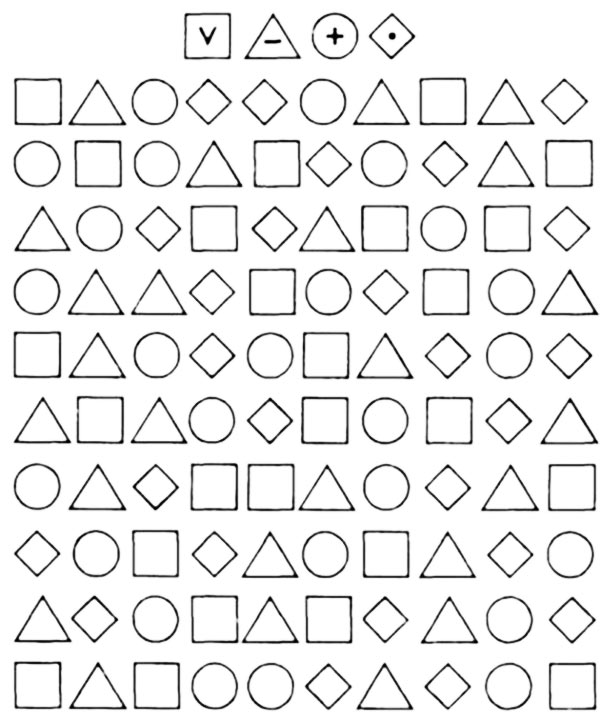

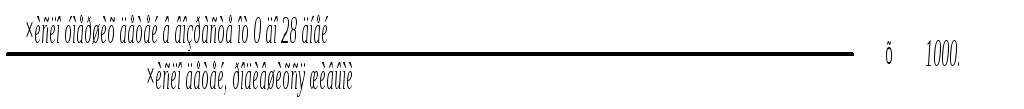

Одним

из важных показателей развития

здравоохранения является показатель

младенческой

смертности,

который характеризует количество

умерших детей от 0 до 1 года жизни и

рассчитывается по формуле:

В

свою очередь, младенческая смертность

включает в себя неонатальную

смертность

от 0 до 28 дней, которая рассчитывается

по формуле:

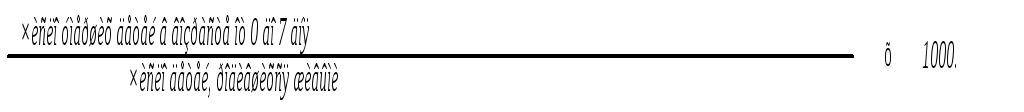

Неонатальная

смертность может быть ранняя и поздняя.

Ранняя

неонатальная смертность — от 0 до 7-го

дня жизни. Рассчитывается по формуле:

Поздняя

неонатальная смертность

— с

7-го до 28-го дня.

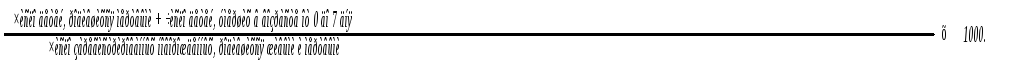

Всегда

необходимо анализировать еще один

показатель — перинатальной

смертности,

который рассчитывается по формуле:

Для

снижения перинатальной, неонатальной

и младенческой смертности необходима

интеграция служб акушер-гинекологов,

педиатров, генетиков и реаниматологов.

Важную роль в решении этих вопросов

играет перинатальный центр с хорошей

материальной оснащенностью.

Отклонения

в состоянии здоровья женщины до

беременности, осложнения течения

беременности и родов, социальные и

бытовые проблемы могут представлять

угрозу для здоровья плода, т. е. являются

факторами риска развития патологии

плода и новорожденного. По времени

воздействия на плод и ребенка выделяют

следующие факторы риска:

пренатальные

(возникающие до и во время беременности);интранатальные

(возникающие во время родов);постнатальные

(действующие после рождения ребенка).

Врачу

необходимо своевременно выявить факторы

риска для прогнозирования и профилактики

развития патологических состояний у

плода и новорожденного.

Оценка

факторов риска развития патологии у

плода и новорожденного проводится во

время беременности,

по меньшей мере, три раза:

в

ранние сроки беременности (при первичном

посещении врача, т. е. при постановке

беременной на диспансерный учет);в

середине беременности;в

процессе родов.

Для

своевременного выявления факторов

риска необходимо проанализировать:

1.

Генеалогический анамнез

(с составлением родословной): выяснить,

есть ли у родителей и родственников

наследственные и обменные заболевания,

наличие наследственной предрасположенности

к аллергии, другим болезням.

2.

Социально-биологический анамнез:

оценить возраст матери и отца, уточнить,

имеются ли профессиональные вредности,

вредные привычки, наличие других

социальных факторов риска (например,

одинокие мамы, многодетные семьи, плохие

бытовые условия и т. д.).

3.

Акушерско-гинекологический анамнез:

были ли аборты, мертворождения, другие

нарушения в половой сфере беременной

(например, пороки развития или опухоли

матки, бесплодие, рубцы на матке после

операций).

4.

Сведения об экстрагенитальных заболеваниях

матери: например,

сердечно-сосудистых (пороки сердца,

гипертоническая болезнь, вегетососудистая

дистония), эндокринных (диабет, заболевания

щитовидной железы, надпочечников) и

других, а также какие медикаменты и в

какие сроки беременности принимались.

5.

Особенности течения настоящей

беременности:

наблюдались ли токсикозы I и II половины,

нефропатия, преэклампсия, угроза

выкидыша, многоплодие, многоводие,

маловодие, резус- и АВО-сенсибилизация,

инфекционные заболевания, аномальное

положение плода и др.

6.

Особенности течения родов,

а именно: затяжные, стремительные роды,

длительный безводный промежуток,

кесарево сечение, преждевременная

отслойка плаценты и т. д.

Врач

оценивает возможное влияние неблагоприятного

фактора с учетом сроков беременности,

во время которых отмечалось действие

данного фактора.

Например,

краснуха,

перенесенная матерью в I триместре

беременности, сопровождается высоким

риском формирования врожденных пороков

развития плода (риск 23 %). Но, если

заболевание развилось во II триместре

беременности, — риск пороков у плода

составит только 1 %. Сахарный

диабет I типа

у беременной, который сопровождается

периодами гипергликемии и кетоацидоза,

гипогликемией, в I триместре беременности

может приводить к развитию диабетической

эмбриопатии с высоким риском формирования

врожденных пороков (каудальная дисгенезия,

пороки мозга, сердца, почек), во II триместре

— к диабетической фетопатии (риск

макросомии, гипогликемии, кардиомегалии,

полицитемии, гипербилирубинемии и др.).

В последующем дети, родившиеся от матерей

с сахарным диабетом, относятся к группе

риска по развитию ювенильного сахарного

диабета (риск 2 %).

Неблагоприятные

факторы,

действующие на плод во время беременности,

прежде всего нарушают маточно-плацентарное

кровообращение и могут приводить к

развитию хронической внутриутробной

гипоксии плода. Патологическое

течение родов

может приводить к развитию острой

асфиксии в родах, родовым травмам,

синдрому аспирации мекония и др.

У

новорожденных в зависимости от факторов

риска принято выделять следующие

основные группы риска развития

патологических состояний (см.

приложение):

по

нарушению функции ЦНС;развитию

гипербилирубинемии;развитию

ГБН;внутриутробному

инфицированию;развитию

СДР;развитию

гипогликемии;развитию

геморрагических расстройств;по

развитию острого анемического синдрома.

При

выписке ребенка из родильного дома,

врач должен определить его группу

здоровья.

В

периоде новорожденности выделяют

III основные группы здоровья:

I

группа (15–20

% всех новорожденных) — здоровые дети,

которые родились от здоровых родителей,

нормально протекавших беременности и

родов, с оценкой при рождении по шкале

Апгар 8–9 баллов и которые не болели в

роддоме. У детей этой группы в раннем

неонатальном периоде могли наблюдаться

пограничные состояния, которые не

повлияли на состояние их здоровья.

II

группа (70–80

% всех новорожденных) — практически

здоровые дети, которые имеют факторы

риска возникновения какого-либо

заболевания (например, поражения ЦНС,

инфицирования, эндокринных или трофических

расстройств и др.). По степени выраженности

риска II группа здоровья подразделяется

на 2 подгруппы: II A и II Б.

Группа

IIA

(минимальный риск развития патологических

состояний) — практически здоровые

новорожденные, не болевшие в роддоме,

с малой степенью риска возникновения

патологических процессов. К ним относятся:

дети,

родившиеся от матерей с отягощенным

биологическим и клиническим анамнезом

(например, нетяжелые соматические

заболевания у матери, возраст матери

до 18 или после 35 лет, производственные

и профессиональные вредности, группа

социального риска: неполные семьи,

многодетные семьи, наличие вредных

привычек у родителей и др.);дети,

родившиеся от матерей с умеренно

выраженными отклонениями в течении

беременности и родов (например, легкие

и среднетяжелые токсикозы беременных,

дородовое излитие околоплодных вод,

быстрые или затяжные роды), которые не

вызвали у ребенка заболеваний;недоношенные

I степени, при удовлетворительном

течении раннего периода адаптации;дети

от многоплодной беременности при

удовлетворительном состоянии и средних

показателях физического развития.

Группа

IIБ

(высокий риск развития патологических

состояний и заболеваний) — практически

здоровые младенцы, но имеющие в анамнезе

несколько факторов риска, а также те

дети, которые перенесли какие-либо

заболевания в раннем неонатальном

периоде, закончившиеся выздоровлением.

К ним относятся:

новорожденные,

родившиеся от матерей, страдающих

тяжелыми заболеваниями или сочетанием

нескольких неблагоприятных факторов

риска (например, сахарный диабет и

тяжелый токсикоз беременных);недоношенные

II–IV степеней;переношенные

новорожденные;дети

с задержкой внутриутробного развития;новорожденные

с признаками выраженной морфофункциональной

незрелости;новорожденные,

перенесшие ГБН, асфиксию в родах, родовую

травму, болезни легких, инфекции или

другую патологию.

III

группа

— больные дети с хроническими заболеваниями

(например, врожденная краснуха,

генерализованная цитомегаловирусная

инфекция, бронхолегочная дисплазия),

тяжелыми пороками развития (например,

ВПС, врожденная гидроцефалия и др.).

Новорожденные

I группы здоровья наблюдаются участковым

педиатром и осматриваются специалистами

в обычные сроки: первый патронаж

проводится в первые три дня после выписки

из роддома, затем ребенок осматривается

каждые 7–10 дней и в возрасте одного

месяца дети приглашаются на прием к

врачу в поликлинику (в день приема

здоровых детей). Далее в течение первого

года жизни врач должен осматривать

здорового ребенка 1 раз в месяц.

Дети

группы IIА, осматриваются участковым

педиатром не менее 4-х раз на первом

месяце жизни, а группы IIБ — 5 и более раз

с обязательным осмотром зав. отделением.

Если дети IIА группы на 1 месяце жизни не

болели, то они могут быть в 1 месяц

приглашены на осмотр в поликлинику и

переведены в I группу здоровья. Дети из

IIБ группы до 3-х месяцев жизни осматриваются

на дому. В группе здоровья IIБ они остаются

до года. При необходимости проводятся

лабораторные исследования: общие анализы

крови и мочи, бактериологическое

исследование, УЗИ и др.

Новорожденные

III группы здоровья находятся на

диспансерном наблюдении участкового

педиатра и узкого специалиста в

зависимости от профиля патологии.

Соседние файлы в предмете Педиатрия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

20.06.20141.36 Mб54Клиническая оценка мочевого синдрома у детей.tif

- #

- #

Источник

Под термином «неонатальный период», или «период новорожденности», понимают этап с момента первого вздоха ребенка и до возраста 28 дней. Такая длительность обусловлена особенностями ребенка в этот период жизни и определенными требованиями к уходу за ним.

Длительность периода

Термин «неонатальный» сложен из латинских слов: «нео» (новый) и «натус» (рождение). Таким образом «неонатальный» буквально переводится как «новорожденный». Определяющим фактором для выделения именно такого периода стали особенности ребенка в период новорожденности.

Этот промежуток времени делят на ранний и поздний. Ранний включает в себя семь дней с рождения, поздний – с 8-го по 28-й день жизни малыша. Иногда длительность периода увеличивают до шести недель, исходя из того, что именно столько женщина считается родильницей, соответственно, ее ребенка можно полагать новорожденным.

Физиология неонатального периода оценивается врачом-неонатологом (педиатром, акушером) в момент рождения по шкале Апгар и в дальнейшем отслеживается на протяжении всего срока.

Характеристики новорожденного

Состояние младенца характеризуется пятью параметрами шкалы Апгар. Каждый параметр может оцениваться от 0 до двух баллов.

- Цвет кожных покровов. 0 – генерализированный цианоз или бледность; 1 – естественная (розовая) окраска туловища и синюшность конечностей; 2 – естественный цвет кожи ребенка.

- Пульс. 0- отсутствует; 1 – число ударов менее 100 в минуту; 2 – частота сокращений более 100 в минуту.

- Реакция на раздражители (рефлекторная). 0 – отсутствует; 1 – выражена слабо (незначительные движения, гримасы); 2 – ребенок громко кричит, чихает, кашляет, активно двигается.

- Активность мышц. 0 – тело неподвижно, конечности свисают; 1 – подвижность слабая, конечности согнуты; 2 – активное движение, конечности согнуты.

- Дыхательная активность. 0 – дыхание не отслеживается; 1 – есть, но крик слабый, гиповентиляция легких; 2 – отчетливое дыхание, громкий крик.

Характеристика состояния новорожденного по шкале Апгар проводится с первой по пятую минуту жизни. Если показатели низкие (менее пяти), оценивание проводится еще раз позднее. Считается, что число баллов 3 и менее означает критическое состояние младенца, более 7 – нормальное, от 4 до 6 – требует наблюдения.

Помимо оценки по шкале Апгар, в медицинскую карту записывают и сообщают родителям рост и вес младенца.

Начальный этап жизни недоношенных детей

Оценить состояние ребенка, родившегося раньше срока, помогает не только система Апгар, но и шкала Баллард. Она названа по имени Жанны Баллард, предложившей ее в 1979 году. Оценивание проводится в первые сутки. Фиксируется нервно-мышечная и физическая зрелость ребенка. Соответственно данным о гестационных этапах возрастные границы младенца определяются от 26 до 44 недель, причем учитывается воздействие на нервно-мышечное созревание введения лекарств во время родов.

Уход за новорожденным ребенком

Полная беспомощность малыша в ранний период жизни требует особого внимания как от педиатров (неонатологов), так и отродителей.

Сразу после рождения проводятся такие процедуры:

- перерезание пуповины;

- отсасывание слизи из носовых ходов специальным приспособлением;

- осмотр врачом (шкала Апгар, шкала Баллард для недоношенных детей);

- показ ребенка матери и прикладывание к груди (выкладывание на живот).

Современная акушерская практика предполагает немедленный контакт «кожа к коже» матери и младенца. Если родоразрешение выполняется путем кесарева сечения или в процессе возникла необходимость оперативного вмешательство другого рода и роженица не в сознании, этот пункт пропускают или заменяют объект контакта (отец, другой родственник).

Далее проводят обработку и одевание малыша, его выкладывают на столик с подогревом на два часа, пока осуществляется медицинское наблюдение за ним и роженицей (чтобы предотвратить послеродовой кризис). Если новорожденному нужны реанимационные процедуры, его переводят в специальное отделение.

Малыш привыкает к жизни

Неонатальный период – это время, когда ребенок учится существовать вне утробы матери. Наиболее важные изменения в организме малыша в первые минуты жизни:

- прекращение кровообращения через пуповину;

- закрытие отверстия между предсердиями, пупочного, боталлова и аранциева протоков, которые и отвечали за сообщение кровеносной системы матери и ребенка;

- развивается самостоятельное дыхание и кровообращение.

В последующие часы (сутки) устанавливается формула крови и температура. В первые же дни формируется «грудной стул», уходит так называемая «желтуха новорожденного».

В ранний неонатальный период малыш может потерять вес. Нормальным считается снижение на момент выписки из роддома по отношению к моменту рождения на 5–10 процентов. У недоношенных детей и малышей с дефицитом массы потеря может составить до 18%. Обычно минимальным вес становится на третьи-пятые сутки с рождения. Восстановление веса в норме происходит через 8–14 суток. Прибавка веса в период новорожденности составляет 400–900 г для девочки и 400–1200 г для мальчика (данные ВОЗ).

Учитывается прибавка по отношению не к массе в момент рождения, а к минимальному весу ребенка! Если потеря веса продолжается после пятого дня жизни – это повод для наблюдения за малышом и, при необходимости, докорма.

Кормление и уход

Современные педиатры отдают предпочтение грудному вскармливанию с момента рождения до трех и даже более лет, допуская смешанное или искусственное питание при явных показаниях. В качестве показаний могут выступать:

- замедленный набор или потеря веса;

- отсутствие грудного молока у кормилицы по физиологическим причинам;

- прием матерью лекарственных препаратов, несовместимых с грудным вскармливанием;

- раздельное пребывание родильницы и малыша по медицинским показаниям.

Физиологическая активность ребенка – мочеиспускание, опорожнение кишечника – должна соответствовать нормам по возрасту. То же касается и двигательной активности. Большую часть начального периода своей жизни ребенок спит. Продолжительность сна – до 20–22 часов в сутки.

В целом уход за малышом заключается в обязательном ежедневном туалете – умывании, очистке ушных и носовых проходов, обработке пупочной ранки, паховой области, складок – и обеспечении ему комфортного температурного, светового и звукового режима. Тугое пеленание не рекомендуется, температура в детской должна составлять не более 22–24 градусов Цельсия и не менее 16 градусов. Одежда соответствует правилу «одеваем как себя, плюс еще один слой».

Кризис новорожденности и феномен привязанности

Рождение – момент сильнейшего физического и психологического кризиса. Переход от внутриутробной к внеутробной жизни, полное изменение обстановки, разрыв непрерывного контакта с матерью – все это считается первой и самой значимой травмой человека. Однако наличие безусловных врожденных рефлексов (сосательный, дыхательный, защитный и ориентировочный) помогают справиться с физической стороной проблемы.

Психологическая составляющая кризиса новорожденности преодолевается с помощью взаимной привязанности. Зависимость ребенка от взрослого (матери, отца, другого близкого человека) непосредственно связана с не всегда осознаваемым взрослым чувством ответственности за ребенка.

Теория привязанности Людмилы Петрановской может быть кратко сформулирована так. Ребенок нуждается в заботе, взрослый нуждается в том, чтобы заботиться о нем. Ухаживая за полностью несамостоятельным ребенком, родитель рано или поздно делает его самостоятельной личностью. При этом привязанность может быть сильнее любви и формирует рефлекторный отклик взрослого на всю его жизнь, вне зависимости от сложившихся в процессе взросления подопечного отношений.

Основные навыки к концу неонатального периода

Развитие малыша в первый месяц жизни сводится в основном к дозреванию внутренних систем организма и формированию осознанной реакции на окружающий мир.

При условии нормального развития концу периода новорожденности малыш умеет:

- сосать до насыщения;

- фиксировать взгляд на ярких или блестящих предметах;

- двигать конечностями и головой;

- реагировать на голос/вид матери.

Малыш учится привлекать к себе внимание криком, при выкладывании на живот пытается поднять голову, на касания реагирует рефлексами: хватательным, сосательным, поисковым, плавательным, рефлексом ходьбы. Выделяют также рефлексы Мора (разведение рук и ног при резких звуках), Бабинского (реакция стопы поворотом и расхождением пальцев при нажатии на край ступни) и Бабкина (поворот головы и открытие рта при нажатии на ладонь). К концу периода новорожденности большая часть этих рефлексов исчезает.

Окончание неонатального периода

Самые важные в жизни ребенка четыре недели закончились. Теперь можно вздохнуть спокойнее – малыш уже относительно адаптирован к новому миру. Дальше теперь уже не новорожденному, а грудничку требуется внимательный уход, забота и питание, а главное – искренняя любовь родителей.

Источник