Особенности развития ребенка раннего возраста контрольная

Содержание

Введение

1. Значение периода раннего возраста для всестороннего развития ребен-ка

2. Особенности развития детей раннего возраста от 1 года до 3 лет жизни.

3. Особенности проведения занятий с детьми раннего возраста.

Заключение

Конспект занятия

Список использованной литературы

Введение (выдержка)

По данным, которыми в настоящее время располагает наука, ранний возраст является одним из ключевых в жизни ребёнка и во многом определя-ет его будущее развитие. Особое значение этого возраста объясняется тем, что он непосредственно связан с тремя фундаментальными жизненными приобретениями ребёнка: прямохождением, речевым общением и предмет-ной деятельностью. Но главное состоит в том, что в этом возрасте ребёнок овладевает умениями, которые существенным образом влияют на его после-дующее поведенческое, интеллектуальное и личностное развитие, а именно способность понимать и пользоваться языком в общении с людьми.

Основная часть (выдержка)

Начальным этапом в работе с детьми раннего возраста считается ком-плексная медико-психолого-педагогическая диагностика ребенка и изучение социальной ситуации его развития. Однако отсутствие официального заклю-чения о состоянии здоровья ребенка, невозможность проведения его обсле-дования профильными специалистами не может служить поводом для отказа от осуществления комплекса педагогических мероприятий.

Изучение ребенка должно начинаться с анализа социальной ситуации его развития, выяснения круга общения, характера и способов взаимодейст-вия в его ближайшем окружении. Выясняя ситуацию социального развития ребенка необходимо обратить внимание на режим дня в семье, состояние предметно-развивающей среды и возможности ее динамического изменения в соответствии с запросами и потребностями малыша. При этом выделяют три области, которые нуждаются в системном подходе при организации пе-дагогического процесса:

• характер взаимодействия взрослого и ребенка;

• предметно-развивающая среда;

• организация системной и комплексной педагогической работы с ребен-ком в среде его сверстников.

Требования к характеру взаимодействия взрослого и ребенка и к спо-собам общения отражены в ряде принципов, которые являются основопола-гающими при проведении воспитательно-образовательных мероприятий. Пе-речислю эти принципы:

• общение взрослого с ребенком должно быть целенаправленным, сти-мулирующим и личностно-ориентированным;

• при организации общения необходимо учитывать актуальный уровень познавательного развития ребенка, но при этом обязательно включать зада-ния «на пределе когнитивных возможностей ребенка», находящихся в зоне его ближайшего развития;

• -стимулы, используемые взрослым и побуждающие ребенка к дейст-вию, должны носить полимодальный характер;

• любые контакты и действия с ребенком следует сопровождать речевы-ми комментариями педагога, сопутствующими его собственным действиям, а также пассивным или активным действиям ребенка; при этом необходимо стремиться вступить в визуальный и эмоциональный контакт с ребенком на уровне, соответствующим его восприятию и деятельности;

• вступая в общение с проблемным ребенком, педагог должен учиты-вать индивидуальные возможности, способности, знания и умения конкрет-ного ребенка, а также собственные склонности и предпочтения. Другими словами, педагог выступает в качестве «индивидуально настроенного инст-румента», который звучит в собственном, свойственном только ему регистре и тембре, подобранном для определенного ребенка.

Педагог строит свое взаимодействие с ребенком с учетом ведущих мо-тивов и потребностей детского возраста, принимая во внимание специфич-ность психического статуса, характерную для ребенка, а также актуальные и потенциальные возможности ребенка. В этот период педагог создает условия для формирования у ребенка познавательной активности, направленной на исследование свойств объектов и их функциональности: «Что с ним можно делать? В чем его значение?» Он организует совместную с ребенком дея-тельность, чтобы познакомить его со структурой предметного действия, обо-гатить его сенсорный опыт и подвести ребенка к появлению у него способно-сти к знаковому опосредованию (замещению) в процессе использования предметных заместителей. Педагог добивается возникновения у ребенка ас-социативных образов в доизобразительном «рисовании», предпосылок овла-дения речью, деловых мотивов взаимодействия с окружающими. Значимым компонентом содержания взаимодействия на этом этапе детства является удовлетворение потребности ребенка в признании его достижений, что спо-собствует формированию у него образа «Я» и «Я – сознания».

Заключение (выдержка)

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые определяют методы воспитания и тре-буют создания специальных условий для детей этого возраста. По мнению педагогов — психологов (М.Д. Ковригиной, Борисенко М.Г, Камышниковой О.Е. и др.) период раннего детства (первые три года жизни) имеют ряд пси-хофизиологических особенностей, отличающих его от последующих возрас-тных периодов. Требуется создание для детей этого возраста специальных условий окружающей среды, всего уклада жизни, питания. Отличны также содержание и методы воспитания.

Литература

1. Абрамова, Г.С. Практикум по возрастной психологии / Г.С. Абрамо-ва. – М.: Академия, 1998. – 320 с.

2. Баскакова, И.Л. Внимание дошкольника, методы его изучения и развития / И.Л. Баскакова. — М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 1995.

3. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии / Л.С. Выготский. — СПб.: СОЮЗ, 1999.

4. Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошколь-ного возраста. / Под ред. Н.В. Серебряковой. – СПб.: Каро, 2005.

5. Обухова, Л. Ф. Детская психология / Л.Ф. Обухова. — М.: Российское педагогическое агентство. 1996.

6. Пиаже, Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – М.: Педагогика-Пресс, 1999.

Источник

Ñêà÷èâàíèå íà÷àëîñü.

Âçàìåí îòïðàâüòå íà ñàéò îäíó èç âàøèõ õîðîøèõ ðàáîò

Ïîæàëóéñòà, íå çàãðóæàéòå ðàáîòû, òîëüêî-÷òî ñêà÷àííûå èç Èíòåðíåòà. Ïîäáåðèòå ðàáîòó, â êîòîðóþ âëîæåíû âàøè çíàíèÿ è òðóä — ðàáîòó, êîòîðîé âû õîòåëè áû ïîäåëèòüñÿ ñ äðóãèìè ñòóäåíòàìè. Îíè áóäóò ïðèçíàòåëüíû âàì.

Åñëè âàñ ïîäæèìàþò ñðîêè, ðåêîìåíäóåì îáðàòèòüñÿ â êîìïàíèþ Multiwork. Ïåðåéäèòå ïî ññûëêå, ÷òîáû óçíàòü ñòîèìîñòü óíèêàëüíîé ðàáîòû è ñäåëàòü çàêàç ó ïðîôåññèîíàëîâ.

Äèäàêòè÷åñêèå ïðèíöèïû ïðîâåäåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ çàíÿòèé ñ äåòüìè ðàííåãî âîçðàñòà. Îïðåäåëåíèå ïðèåìîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ðàçâèòèþ ãîëîñîâûõ ðåàêöèé. Èññëåäîâàíèå ðàçíîñòîðîííåãî îáùåíèÿ ìàëûøà ñ îêðóæàþùèìè. Ïðîâåäåíèå ðå÷åâûõ èãð â ðåæèìíûõ ìîìåíòàõ.

Íàæàâ íà êíîïêó «Ñêà÷àòü àðõèâ», âû ñêà÷àåòå íóæíûé âàì ôàéë ñîâåðøåííî áåñïëàòíî.

Ïåðåä ñêà÷èâàíèåì äàííîãî ôàéëà âñïîìíèòå î òåõ õîðîøèõ ðåôåðàòàõ, êîíòðîëüíûõ, êóðñîâûõ, äèïëîìíûõ ðàáîòàõ, ñòàòüÿõ è äðóãèõ äîêóìåíòàõ, êîòîðûå ëåæàò íåâîñòðåáîâàííûìè â âàøåì êîìïüþòåðå. Ýòî âàø òðóä, îí äîëæåí ó÷àñòâîâàòü â ðàçâèòèè îáùåñòâà è ïðèíîñèòü ïîëüçó ëþäÿì. Íàéäèòå ýòè ðàáîòû è îòïðàâüòå â áàçó çíàíèé.

Ìû è âñå ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäåì âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

×òîáû ñêà÷àòü àðõèâ ñ äîêóìåíòîì, â ïîëå, ðàñïîëîæåííîå íèæå, âïèøèòå ïÿòèçíà÷íîå ÷èñëî è íàæìèòå êíîïêó «Ñêà÷àòü àðõèâ»

| Ðóáðèêà | Ïñèõîëîãèÿ |

| Âèä | êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà |

| ßçûê | ðóññêèé |

| Äàòà äîáàâëåíèÿ | 09.12.2016 |

| Ðàçìåð ôàéëà | 27,9 K |

Ïîäîáíûå äîêóìåíòû

Âëèÿíèå êîììóíèêàòèâíîãî ñòèëÿ ïåäàãîãà íà ðàçâèòèå ðå÷è äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà. Îñíîâíûå ñòèëè ïåäàãîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðå÷åâîãî ðàçâèòèÿ äåòåé. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçâèòèþ ðå÷è äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà.

äèïëîìíàÿ ðàáîòà [774,7 K], äîáàâëåí 13.09.2010

Àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìû àäàïòàöèè è åå âèäû ó äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà. Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà (íåðâíî-ïñèõè÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî, ïîçíàíèÿ è îáùåíèÿ). Îðãàíèçàöèÿ óñëîâèé â ÄÄÓ äëÿ àäàïòàöèè äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà, åå ôîðìû è ñïîñîáû.

êóðñîâàÿ ðàáîòà [61,2 K], äîáàâëåí 13.08.2010

Âèäû è îñíîâíûå ôóíêöèè ðå÷è. Ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà â óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîé äåïðèâàöèè. Çàäåðæêà ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïðè÷èíû, êëàññèôèêàöèÿ îñíîâíûõ âèäîâ. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû âíåñèòóàòèâíîãî ïîçíàâàòåëüíîãî îáùåíèÿ.

äèïëîìíàÿ ðàáîòà [908,8 K], äîáàâëåí 24.08.2016

Õàðàêòåðèñòèêà ïñèõîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà. Ðîëü îáùåíèÿ ñî âçðîñëûìè â ðàçâèòèè ðåáåíêà ðàííåãî âîçðàñòà, âëèÿíèå áðàòüåâ è ñåñò¸ð íà ðàçâèòèå ýìîöèîíàëüíîé ñôåðû. Èññëåäîâàíèå ðàçâèòèÿ ýìîöèîíàëüíîé ñôåðû äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà.

êóðñîâàÿ ðàáîòà [63,4 K], äîáàâëåí 22.07.2011

Ðàçâèòèå ðå÷è ó äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà ñ íàðóøåííîé ñëóõîâîé ôóíêöèåé, îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ ñëóõîâîãî âîñïðèÿòèÿ. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà ñ íàðóøåííîé ñëóõîâîé ôóíêöèåé, ôîðìû êîððåêöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîìîùè.

êóðñîâàÿ ðàáîòà [37,5 K], äîáàâëåí 31.08.2011

Ðàçâèòèå ðå÷è ó äîøêîëüíèêîâ, åãî ñâÿçü ñ ïðåäìåòíîé äåÿòåëüíîñòüþ ðåáåíêà. Ýòàïû ðàçâèòèÿ ðå÷è äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà. Óñâîåíèå ÿçûêà è èíäèâèäóàëüíîå ðàçâèòèå ñ òî÷êè çðåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ. Âîçðàñòàíèå ïîíèìàíèÿ ðå÷è ïî îáúåìó è êà÷åñòâó.

ïðåçåíòàöèÿ [162,8 K], äîáàâëåí 23.02.2012

Õàðàêòåðèñòèêà ðàííåãî äåòñêîãî âîçðàñòà, åãî îñíîâíûå ñòàáèëüíûå ïåðèîäû è îòëè÷èòåëüíûå ïðèçíàêè, êà÷åñòâåííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ. Ðàçâèòèå ìûøëåíèÿ â ðàííåì äåòñòâå. Îöåíêà ðîëè è çíà÷åíèÿ ïðåäìåòíûõ èãð â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà.

êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà [19,8 K], äîáàâëåí 17.01.2010

Èçó÷åíèå íåðå÷åâûõ ñðåäñòâ êîììóíèêàöèè è íà÷àëüíûõ ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ îáùåíèÿ. Ïñèõè÷åñêèå, ìîòîðíûå è ðå÷åâûå âîçìîæíîñòè äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà. Îñîáåííîñòè ìîòîðèêè, ïñèõèêè äåòåé ñ çàäåðæêîé ðå÷åâîãî ðàçâèòèÿ. Ðåêîìåíäàöèè ñïåöèàëèñòàì è ðîäèòåëÿì.

äèïëîìíàÿ ðàáîòà [1,7 M], äîáàâëåí 13.10.2017

Íàðóøåíèÿ äâèãàòåëüíîãî, ïñèõè÷åñêîãî è ðå÷åâîãî ðàçâèòèÿ äåòåé, ñòðàäàþùèõ öåðåáðàëüíûì ïàðàëè÷îì. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü ðåáåíêó ñ ÄÖÁ ðàííåãî âîçðàñòà. Ðåêîìåíäàöèè ðîäèòåëÿì ïî ëå÷åáíîìó óõîäó çà äåòüìè ñ çàáîëåâàíèÿìè öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû.

êóðñîâàÿ ðàáîòà [55,7 K], äîáàâëåí 01.08.2010

Ïîíÿòèå îá îáùåíèè, åãî ôóíêöèè â æèçíè ÷åëîâåêà è îñîáåííîñòè ïñèõîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåáåíêà. Âèäû ðàçâèâàþùèõ çàíÿòèé äëÿ äåòåé âòîðîãî ãîäà æèçíè, ìåòîäèêà èõ ïðîâåäåíèÿ. Îñîáåííîñòè èçó÷åíèÿ óðîâíÿ ðàçâèòèÿ îáùåíèÿ ó äåòåé ðàííåãî âîçðàñòà.

êóðñîâàÿ ðàáîòà [61,8 K], äîáàâëåí 14.04.2013

- ãëàâíàÿ

- ðóáðèêè

- ïî àëôàâèòó

- âåðíóòüñÿ â íà÷àëî ñòðàíèöû

- âåðíóòüñÿ ê ïîäîáíûì ðàáîòàì

Источник

Марина Червякова

Особенности развития детей раннего возраста

Ранним возрастом принять считать возраст ребенка от 1 года до 3 лет.

В это время у детей довольно четко прослеживаются 3 периода развития.

Первый период — от года до полутора лет.

Ребенок, начавший ходить, становится много самостоятельней, чем раньше; в этом возрасте он — исследователь; он лезет всюду. Набивает себе шишки, и его не удержать. В этом же возрасте ребенок начинает говорить.

Второй период — от полутора до 2 лет.

Малыш совершенствуется в обретенных ранее навыках, определяет свое место в среде; вы уже четко прослеживаете проявления его характера.

Третий период — от 2 до 3 лет.

Это период наиболее активного умственного развития ребенка.

Ранний возраст – важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с окружающим миром. Ранний возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся его движения.

К трем годам происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности ребёнка,в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте — предметно-действенное сотрудничество. Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов.

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина, но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых высказываниях.

На данном возрастном этапе у малышей активно формируются первые элементарные представления о хорошем и плохом, навыки поведения, добрые чувства к окружающим их взрослым и сверстникам. Наиболее успешно это происходит в условиях благоприятного педагогического воздействия детского сада и семьи. Третий год жизни ребенка является переходным в развитии. Это еще маленький ребенок, у которого немало общего с детьми предшествующей ступени и который требует особо бережного и внимательного отношения со стороны взрослых, но вместе с тем у него появляются качественно новые возможности в овладении навыками, в формировании представлений, в накоплении личного опыта поведения и деятельности.

Для детей от двух до трех лет характерна активная направленность на выполнение действий без помощи взрослого, проявление элементарных видов речевых суждений об окружающем, образование новых форм отношений, постепенный переход от одиночных игр и игр рядом к простейшим формам совместной игровой деятельности. В группе раннего возраста воспитатель закрепляет умение приветливо обращаться к взрослым и детям с просьбой, оказывать окружающим небольшие услуги, играть вместе со сверстниками, уступать игрушки, книги, учит соблюдению элементарных правил в дидактических,подвижных играх: спокойно выслушивать водящих, терпеливо ожидать свою очередь (если это ожидание недлительно). Ребят привлекают к приготовлению стола к завтраку, обеду, к выполнению поручений по уходу за растениями и животными.

Для реализации этих задач воспитатель использует подражательность как специфическую особенность детей двух — четырех лет. Взрослый показывает собственным примером положительное отношение к работе, к окружающим людям, к детям.

Детям раннего возраста свойственна большая эмоциональная отзывчивость, что позволяет успешно решать задачу воспитания добрых чувств и отношений к окружающим людям. Очень важно при этом,чтобы воспитатель поддерживал у малышей положительно эмоциональное состояние: отзывчивость на его предложение, просьбу, чувство сопереживания при виде огорчения другого. У ребят воспитывают любовь к близким, желание сделать им что-то хорошее. Это достигается при одобрении, похвале взрослыми проявлений ребенком добрых чувств к окружающим.

Ранний возраст – период интенсивного освоения ребенком разных видов деятельности и развития личности. В детской психологии и педагогике выделяются следующие основные направления в развитии ребенка на этом возрастном этапе:

— развитие предметной деятельности;

— развитие общения с взрослыми;

— развитие речи;

— развитие игры;

— приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности;

— развитие общения со сверстниками, физическое развитие и развитие личности

Это разделение достаточно условно, поскольку развитие представляет собой единый процесс, в котором выделенные направления пересекаются, взаимодействуют и дополняют друг друга.

На третьем году жизни продолжается освоение ребенком окружающего предметного мира. Действия малыша с предметами становятся более разнообразными и ловкими. Он уже многое умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов,стремится помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, чистить пылесосом пол, поливать цветы. Он все более осознанно хочет действовать как взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. Ребенок старается получить такой же результат, как и взрослый. Таким образом,отношение ребенка к своей деятельности постепенно меняется: ее регулятором становится результат. В самостоятельных занятиях, играх малыш начинает руководствоваться замыслом, стремлением к достижению успеха в деятельности.

Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремленность. Ребенок становится все более настойчивым в достижении поставленной цели.

На третьем году жизни общение со сверстниками начинает занимать все большее место. Это связано с тем, что к трем годам возникает особое, специфическое содержание общения детей между собой.

Совершается заметный перелом в общении: действия по отношению к сверстнику как неодушевленному предмету идут на убыль, появляется стремление заинтересовать его собой, чувствительность к отношению ровесника. Все чаще малыши испытывают удовольствие от совместных игр. Их незатейливые и кратковременные действия основаны на подражании друг другу, но они говорят о зарождающемся общении. Однако как бы ни была привлекательна игра со сверстником, появившиеся в поле зрения взрослый или игрушка отвлекают детей друг от друга.

Могут возникать споры и агрессия, связанные от незнания поведения, что приводит в свою очередь к слезам малышей. Что бы избежать конфликтов, показать детям как можно себя вести, вызвать гуманистические и добрые чувства, воспитателю в работе помогает сказка. Дети готовы воспринимать смысл произведения через сказочных героев и проецировать его в своей жизни.

Источник

метки: Развитие, Ранний, Возраст, Воспитание, Жизнь, Условный, Период, Рефлекс

ГАОУ СПО НСО

«Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаренко»

Контрольная работа

по дисциплине: Педагогика

Тема: Развитие и воспитание детей раннего возраста

Владиной Юлии Сергеевны

Специальность 50 144

Дошкольное образование

Курс 4 группа 41

Форма обучения: заочная

Новосибирск 2013 г.

План

1. Особенности детей раннего возраста

2. Основные педагогические правила работы с детьми раннего возраста

1. Особенности детей раннего возраста

Ранний возраст — это период быстрого формирования всех свойственных человеку психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое воспитание детей раннего возраста является важным условием их полноценного развития.

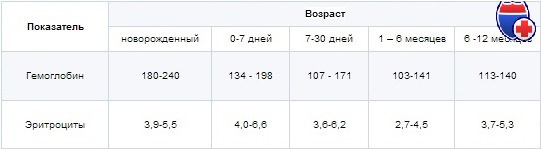

Для физического и нервно-психического развития детей первых двух лет жизни характерен быстрый темп. В этот период интенсивно увеличивается рост и вес ребенка (особенно на первом году), усиленно развиваются все функции организма. К году ребенок овладевает самостоятельной ходьбой. На втором и третьем году жизни его основные движения совершенствуются, он начинает координировать свою двигательную активность с окружающими. В активном словаре годовалого ребенка, как правило, насчитывается 10—12 слов, то к двум годам число их увеличивается до 200—300, а к трем — до 1500 слов.

Развитие в раннем возрасте происходит на таком неблагоприятном фоне, как повышенная ранимость организма — низкая его сопротивляемость заболеваниям. Каждое перенесенное заболевание отрицательно сказывается на общем ‘развитии детей. В первые годы жизни особенно велика взаимосвязь физического и психического развития. Крепкий, физически полноценный ребенок не только меньше подвержен заболеваниям, но и лучше развивается психически. Вместе с тем веселые, подвижные, активные дети физически более выносливы. Незначительные нарушения в состоянии здоровья вызывают изменения в их общем самочувствии — они становятся раздражительными и вялыми, плохо играют, быстро утомляются.

3 стр., 1302 слов

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (2−3 ГОДА)

… ребенка 3 лет. Увеличивается количество зубов. Дети раннего возраста слабые, беспомощные, ранимые, однако в этот период происходят самые высокие темпы роста и развития. В возрасте от 1 года … проблемы физического воспитания детей раннего возраста 1.1.Возрастные особенности детей раннего дошкольного возраста Дошкольный период является одним из наиболее ответственных периодов жизни человека в …

В раннем возрасте дети отличаются большой неустойчивостью эмоционального состояния: казалось бы, по ничтожной причине часто плачут и долго не могут успокоиться; и наоборот, не успевают высохнуть слезы, как на смену им появляется улыбка. При воспитании маленьких детей следует учитывать преобладание у них возбуждения над тормозными процессами: маленький ребенок с трудом переносит ожидание пищи, ограничение в движениях и т. п.

Условные, т. е. приобретаемые в процессе жизни, рефлексы, лежащие в основе поведения ребенка, начинают образовываться с первых дней. Так, характерный условный рефлекс, который можно наблюдать у ребенка второй недели жизни, — сосательный — на положение для кормления. Раннее образование условных рефлексов является убедительным, физиологически обоснованным доказательством необходимости правильного воспитания детей с первых дней жизни.

Быстро формирующиеся у малыша и проявляющиеся в привычках условные рефлексы могут быть как целесообразными для здоровья и развития (засыпать и просыпаться в определенное время, активно бодрствовать), так и нецелесообразными (засыпать при покачивании, сосать пустышки, бодрствовать на руках взрослого и т. п.).

Обладая высокой пластичностью функций мозга и психики, ребенок имеет большие потенциальные возможности развития, реализация которых зависит от непосредственного влияния окружающих взрослых, от воспитания и обучения.

2. Основные педагогические правила работы с детьми раннего возраста

1.Единство оздоровительной и воспитательной работы.

Ребенок не может хорошо физически развиваться, если он мало двигается или часто находится в отрицательном состоянии, если отсутствуют условия для его активной деятельности. Доказано, что такие оздоровительные мероприятия, как обливание, гимнастика, окажут положительное воздействие на здоровье ребенка только в том случае, если ребенок охотно идет на водную процедуру, с удовольствием делает гимнастику. Аппетит ребенка также зависит не только от пищи, но главным образом от всей организации кормления и прежде всего тех воспитательных приемов, которые применяют родители или воспитатели. Отказы от еды, доходящие иногда до полной анорексии, чаще всего объясняются неправильными воспитательными приемами — отсутствием твердого режима, применением излишних уговоров, насильственным кормлением и др. На аппетит ребенка оказывает большое влияние также вся организация его деятельности. После хорошо организованной интересной игры или прогулки дети едят лучше. Во время водной процедуры необходимо проверять не только температуру воды, но и то, чтобы обливание было правильно организовано, дети не возбуждались при ожидании или не охлаждались. Прогулка не даст положительных результатов ни для здоровья, ни для развития, если отсутствуют условия для активной и интересной для них деятельности.

17 стр., 8342 слов

Концепции одарённости и её развития

… и личностном развитии одарённых детей. Развитие потребностей у одарённого ребёнка. Высокая избирательность познавательной мотивации и исследовательской активности детей и развитие их специальных … он вышел с сухими глазами к брату и сестре Симоне, сочувствавшим ему за дверью, и как … ножках ковылял вслед за старшей сестрой под присмотром няки, следившей за детьми из кухонного окна; отчетливо помнил …

Наблюдая за ходом нервно-психического развития детей, воспитательница должна внимательно следить за здоровьем ребенка, знать первые признаки наиболее частых детских заболеваний и причины их возникновения, чтобы своевременно сигнализировать врачу. В то же время врач или старшая медицинская сестра должна следить не только за физическим, но и нервно-психическим развитием детей. При выполнении той или иной медицинской процедуры надо стараться не травмировать психику ребенка, осторожным подходом, ласковыми словами уменьшить болезненные ощущения. Ребенок будет вести себя спокойно, если медицинская сестра, не обманывая его, осторожно предупредит о том, что ему будет немного больно, но зато он скоро поправится и пойдет со всеми ребятами гулять. Таким образом, и сестра должна быть не только медицинским работником, но и воспитателем.

Такие безобидные процедуры, как стрижка волос, осмотр зева, даже купание при неправильных воспитательных приемах могут вызывать у ребенка слезы. А с другой стороны, даже инъекции или другие болезненные манипуляции переносятся детьми спокойно, если медицинская сестра будет в то же время воспитателем, понимающим психические особенности ребенка.

4 стр., 1707 слов

Презентация на тему: Медицинская реабилитация в психиатрии

… сателлита»). С жильцами на постоянной основе работает полипрофессиональная бригада, включающая медицинскую сестру, психолога и социального работника. Часть проживающих трудоустроена в больнице. … жизнь. Первоначальная типология включает три вида реабилитации: медицинскую, профессиональную и психосоциальную. *Медицинская реабилитациявключает в себя фармакотерапию, лечебную физкультуру, диетическое …

Учитывая большую взаимозависимость физического и нервно-психического развития, правильно воспитывать детей раннего возраста можно лишь при условии объединения всех гигиенических, оздоровительных и воспитательных мероприятий в согласованную систему.

2. Постоянство и единство подходов.

Одним из основных педагогических правил является обеспечение постоянства приемов и единства подходов к ребенку со стороны всех лиц, имеющих отношение к его воспитанию. Любое умение, навык можно воспитать лишь тогда, когда при их формировании будут неоднократно применены одни и те же приемы. Например, приучить ребенка вытирать ноги, приходя в комнату, или засыпать спокойно без укачивания можно только тогда, когда каждый раз от ребенка требуют выполнения этого правила.

В семье ребенка обычно воспитывают несколько взрослых, а в яслях, кроме того, воспитательницы. Поэтому сложной задачей является достижение полной согласованности в методах воспитания отца и матери, а также единства подходов в семье и яслях. При единстве и постоянстве подходов дети быстро усваивают ряд устойчивых правил поведения (всегда мыть руки перед едой, не отнимать игрушек, выражать желание не криком, а словами и др.).

Маленькому ребенку очень трудно привыкнуть, если один раз ему что-то разрешают (например, бегать с куском хлеба в руке), а в другой — запрещают, если воспитательница настаивает на самостоятельной еде, а няня спешит накормить его сама и т. п. Выработка устойчивых привычек таким путем невозможна. Отсутствие единства является одной из основных причин повышенной раздражительности, частых вспышек возбуждения, «капризов» ребенка, а иногда ранней нервности Совершенно недопустимо, например, когда старшая медицинская сестра, придя в группу, начинает ласкать плачущего ребенка, предварительно не узнав, почему воспитательница сама не утешает его.

1 стр., 181 слов

Основные показатели деятельности педагога (глазами учащихся 9−11 классов)

… . Максимальная сумма баллов – 75, она свидетельствует о высокой оценке учеником деятельности учителя.

3. Развитие самостоятельности.

Период раннего детства является благоприятным для развития самостоятельности. При правильном подходе взрослых самостоятельные действия уже с первых лет доставляют детям удовольствие. Например, можно видеть выражение удовлетворения у 7—8-месячного ребенка, сумевшего после нескольких неудачных попыток самостоятельно встать около барьера. Очень доволен ребенок 1 года I месяцев — 1 года 3 месяцев, если ему дали возможность самому держать ложку. Но раннее проявление самостоятельности требует своего развития и закрепления. Для того чтобы и в дальнейшем ребенок в силу своих возможностей старался все, что может, делать самостоятельно и получал от этого удовольствие, нужны правильные воспитательные приемы. Очень рано следует придерживаться правила: не делать за ребенка то, что он может сделать сам.

Большое значение для развития самостоятельности маленьких детей имеет отношение к этому окружающих взрослых. Значительно усиливается желание сделать что-то самому, если это получает одобрение, похвалу старших. Поощрение является очень существенным методом воспитания самостоятельности. Воспитательница должна поощрять самостоятельные действия ребенка. Но хвалить ребенка следует только за то, что он действительно заслужил. Не следует сразу же, по первому требованию или при малейшем затруднении помогать ребенку. Надо побудить его постараться самому выйти из затруднительного положения и после удачи похвалить. Оказывать помощь нужно только тогда, когда взрослому ясно, что сам ребенок этого сделать не может, но и в таком случае надо постараться делать не за него, а вместе с ним. Наблюдая за тем, как ребенок реагирует на встретившееся ему затруднение, сначала надо предоставить ребенку возможность самому справиться с ним, побуждая его ободряющими словами. Только убедившись в невозможности преодолеть затруднение, не дожидаясь, пока у ребенка вследствие многократных попыток пропадает желание добиться положительного результата, надо помочь ему, одновременно привлекая и его самого. Привлечение детей с возрастом все к большему участию в кормлении, умывании, одевании, поощрение их самостоятельных попыток преодолевать затруднения во время игры способствуют развитию самостоятельности, умению преодолевать затруднения, самому добиваться желаемого, что является очень ценным качеством личности ребенка.

12 стр., 5872 слов

Мотивация трудовой деятельности в системе управления

… Курсовая работа по дисциплине «Менеджмент» на тему «Мотивация трудовой деятельности в системе управления» Выполнил: Студентка 2 курса Группа 30 МН Алексеева Ксения … является собственно мотивирующим фактором для сотрудников высокой квалификации; в) мотив самостоятельности присущ работникам с «хозяйской» мотивацией, которые готовы жертвовать стабильностью, а …

3. Предупреждение утомления.

В результате любой деятельности, продолжающейся определенное время, наступает состояние утомления.

Временным отдыхом для ребенка может быть также смена характера деятельности. развитие дети педагогический воспитательный

Понимая вред переутомления нервной системы, персонал детского учреждения (врач, педагог, медицинские сестры, воспитатели) должен знать его причины и признаки, внимательно следить за ребенком и своевременно обеспечивать отдых.

Основным условием, предохраняющим нервную систему ребенка от переутомления, является правильный ритм работы и отдыха, т. е. правильный режим, соответствующий возрастным и индивидуальным особенностям. Систематическое удлинение бодрствования выше физиологических возможностей ребенка неизбежно ведет к переутомлению и даже к истощению нервной системы. Вредно также укорочение бодрствования.

Очень большое значение имеет также достаточный по времени и полноценный глубокий сон. Уравновешенное поведение ребенка возможно лишь в том случае, если длительность его бодрствования не превышает предела работоспособности и своевременно сменяется достаточно длительным глубоким сном.

Для предохранения от переутомления нужна правильная смена деятельности, которую должны обеспечить взрослые. Переключение на другую деятельность является отдыхом для ребенка. Необходимо менять положение, ситуацию, виды деятельности. Самостоятельная деятельность ребенка должна сменяться занятием, организованным воспитательницей, подвижная игра — спокойной игрой за столом, игра в комнате — игрой на площадке и т. п. Если утром было рисование, то во вторую половину дня— музыкальное занятие и т. п. Надо следить, чтобы длительность занятия не превышала выносливости нервной системы детей и при первых признаках утомления прекращать занятия.

Недопустимо также изобилие часто сменяющихся и сильных впечатлений. Родители часто злоупотребляют желанием порадовать ребенка различными подарками. Частая смена новых игрушек, книжек вредна детям.

5 стр., 2498 слов

Общая схема строения нервной системы. Нервная ткань.

… юношеском возрасте. Ключевые понятия и термины: низшая и высшая нервная деятельность, нервная система (НС), центральная НС, периферическая НС, вегетативная НС, нейрон, глия … жизни ребенка. В неблагоприятных условиях процесс миелинизации может замедляться на несколько лет, что затрудняет управляющую и регулирующую деятельность нервной системы.   …

Участковая медицинская сестра, беседуя с родителями или посещая ребенка на дому, а также врач, педагог, старшая медицинская сестра и воспитатели группы должны следить за выполнением режима, правильной организацией деятельности детей и сохранением всех условий, обеспечивающих уравновешенное бодрое состояние детей и предохранение их нервной системы от переутомления.

Список литературы

1. Аксарина, Н.М. Воспитание детей раннего детства[Текст]/под ред. С.Г.Звягинцевой.- М.: изд. Медицина», 1969−255с.

2. Дошкольная педагогика[Текст]:учеб. пособие для учащихся пед. училищ/ под.ред. В.И.Ядешко, Ф.А.Сохина.-М.: Просвещение, 1978.-416с.

Размещено на

Если вы автор этого текста и считаете, что нарушаются ваши авторские права или не желаете чтобы текст публиковался на сайте ForPsy.ru, отправьте ссылку на статью и запрос на удаление:

Отправить запрос

Источник