Выготский уровня актуального развития ребенка

Не каждая мама знает, что такое зона ближайшего развития, хотя на практике почти все родители на занятиях пользуются этой концепцией. Вы знаете, что ребенок может сделать самостоятельно, даете ему задание и не вмешиваетесь со своим руководством. Через некоторое время хвалите за хороший результат, деликатно указываете на ошибки и на основе уже закрепившихся навыков разбираете следующую тему. Вскоре новые задачи и примеры, которые ваш маленький ученик мог решить только при помощи взрослых, становятся понятными, и он уже может справиться с ними сам. Так в упрощенном виде и выглядит теория Л. С. Выготского.

Самостоятельное развитие и обучение

Мышление ребенка, живущего в человеческом обществе, будет развиваться, даже если никто этим вопросом специально не занимается. С возрастом он станет неплохо решать бытовые вопросы, сможет обслуживать себя самостоятельно. Только выбор жизненного пути у такого человека окажется очень узким: дворник, грузчик, подсобный рабочий. Чтобы будущий самостоятельный гражданин мог чего-то достичь, его нужно обучать.

Мало научить ребенка читать – если ему не привить интерес к этому занятию, не давать нужные книги, это умение останется невостребованным. Надо усложнять задания, показывать, как искать в различных источниках необходимую информацию. Научите малыша пользоваться справочниками и энциклопедиями. Сначала придется выискивать необходимые сведения совместно, потом ребенка увлечет этот процесс, он станет удивлять вас своими маленькими открытиями. Можете считать, что фундамент заложен, дальше ваш юный исследователь сможет развиваться сам.

Таким же способом проходит обучение и практическим навыкам. Мама дала дошкольнице спицы, пряжу и показала, как вяжутся 2 основные петли: лицевая и изнаночная. Если дочери понравится рукоделие, она со временем сама начнет комбинировать переплетения, придумывать несложные узоры. Чтобы девочка смогла развивать мастерство дальше, ей нужно показать более сложные петли (накиды, перекрещивание), объяснить, как использовать орнаменты для вязки кофточек, шапочек, варежек. Теперь, если у рукодельницы появится такое желание, она сможет создавать по-настоящему эксклюзивные вещи.

Вопросам развития детей посвятил свою работу отечественный психолог Л. С. Выготский. Он создал концепцию 2 зон развития, каждая из которых должна учитываться при занятиях. В начале XX века ученый проводил исследования и выяснял, как формируются знания и умения у детей. Актуальность проблемы подтверждается тем, что принципы зонально развития оказались востребованными, их взяли на вооружение педагоги и психологи.

При работе с учениками используются следующие рекомендации теории ближайшего развития:

- материал должен быть прост для понимания, но содержать неизвестную ребенку информацию;

- новые знания должны быть связаны с уже усвоенными;

- планомерность изучения материала;

- перед изучением новой темы нужно повторить предыдущую.

Зона актуального развития – способность к самостоятельной работе

По теории Л. С. Выготского развитие ребенка нужно рассматривать с двух сторон. Малыш уже кое-что знает и умеет. На основании этих навыков можно поручить ему работу, которую ребенок никогда не выполнял, и он справится самостоятельно.

Зона актуального развития – это сумма знаний и умений, которые есть на текущий момент. Понятие было впервые предложено самим исследователем, и оно применяется до сегодняшнего дня. Характерные особенности этой зоны:

- ребенок твердо усвоил материал;

- он может самостоятельно выполнять задания, не выходящие за пределы актуального развития;

- решение незнакомых задач ученик находит сам без помощи учителя.

Ребенок знает основные геометрические фигуры и цвета. Он без труда покажет красный шарик или зеленый конус. Мама может дать ему задание положить все синие кубики в одну коробку, а желтые – в другую и, малыш справится с работой без руководства. Если он знает только названия цветов, а о форме не имеет никакого представления, в ящик полетят синие кольца, бруски, мячики. Пока знание геометрических фигур не входит в зону актуального развития, ребенок не сможет выполнить задание без помощи взрослого.

В задачи может быть введено усложненное условие. Мама просит положить в корзинку черные и коричневые предметы, собрать в одном углу кубики и шары. На начальных стадиях эти уроки помогут закрепить полученные знания, но никакого движения вперед не будет. Через некоторое время ребенку самому надоедят однообразные задачи, ему захочется научиться чему-то новому. Чтобы развитие продолжалось, нужно переходить на следующий этап, и здесь уже вновь без помощи наставника не обойтись.

Зона ближайшего развития с точки зрения Л. С. Выготского

Когда ребенок полностью усвоил пройденный материал, этот навык переходит на актуальный уровень развития. Такое умение дает широкий простор для творчества, фантазии, решения различных задач, только развитие малыша ограничивается прежним барьером. Чтобы не топтаться на месте, нужно дать ребенку новую информацию. Способность к усвоению незнакомого, но тесно связанного с предыдущими знаниями материала определяет потенциальные возможности ученика.

Л. С. Выготский является автором понятия «Зона ближайшего развития». Он назвал этот показатель уровнем формирования навыков, проявляющихся в совместной деятельности с взрослым человеком и не действующих при самостоятельных занятиях. Автор считал, что обучение только тогда дает результаты, когда опережает развитие, – именно такие требования к созданию программ для индивидуального обучения должны стать приоритетными.

Феномен зоны ближайшего развития заключается в том, что мозг готов к определенной деятельности, но без помощи наставника дело не сдвинется с места. В качестве иллюстрации ученый описал эксперимент с двумя восьмилетними мальчиками. Сначала им дали решить задачу, соответствующую их возрасту, – дети справились с решением. Потом им предложили выполнить более сложные задания под руководством взрослого. Один ученик справился с работой для детей 9 лет, другой – 12. Выготский сделал вывод, что потенциал одного мальчика опережает его существующее развитие на год, а у второго на 3 года. Двухлетняя разница между их возможностями может реализоваться во внеклассной работе, участии в работе исследовательских кружков и факультативов.

Деление развития на 2 зоны по Выготскому произвело настоящий переворот в педагогике. Прежде для определения уровня способности к учению использовались только навыки, которыми ребенок уже овладел, то есть зона актуального развития. Такая диагностика не дает полной картины, нужно определить дальнейшие перспективы. Дошкольник может совершенно не ориентироваться в циферблате, поскольку все его окружение пользуется исключительно электронными часами. На этом основании нельзя утверждать, что он отстает от сверстников. Если ученик имеет понятие о времени и знает цифры, пара наглядных уроков решит проблему.

Созданная около века назад теория востребована до сих пор. Она вышла за рамки получения знаний и используется в других областях. Концепцию применяют и преподаватели, и тренеры, по телосложению определяющие перспективного спортсмена. Применяется эта система в психологии и социологии для определения способности детей контактировать с педагогом и одноклассниками. Дошкольник может иметь богатый багаж знаний и умений, который характеризует зону актуального развития как хорошо подготовленную основу. Но в учебном заведении он начнет резко отставать от одноклассников. Причина может крыться и в низком потенциале и в том, что ученик привык получать информацию только от мамы и не воспринимает то, что говорит учитель.

Как использовать теорию зон развития?

С практической точки зрения концепцию зоны ближайшего развития Л.С. Выготского можно охарактеризовать так: то, что ребенок сейчас делает с помощью взрослого, является перспективой его развития в ближайшее время. И чем шире перечень этих совместных дел, тем больше малыш имеет возможностей раскрыть заложенный в него природой потенциал и способности.

Эти совместные занятия касаются всех сфер развития малыша.

Л.С. Выготский пояснял: «Зона ближайшего развития определяет функции, не созревшие еще, но находящиеся в процессе созревания, которые созреют завтра, которые сейчас находятся еще в зачаточном состоянии; функции, которые можно назвать не плодами развития, а почками развития, цветами развития, то есть тем, что только созревает» (цитата Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. С. 391—410).

Родителям надо наблюдать за интересами ребенка и подбирать упражнения и игры так, чтобы информация соответствовала развитию, была не слишком простой и не очень сложной. Мама не должна быть строгой учительницей, она не преподает, а сотрудничает с малышом. Допустимы и даже обязательны шутки, игры, положительные эмоции

Дошкольник изучил буквы, узнает их в любом цвете и размере, находит на вывесках, но не может прочитать даже самого короткого слова. Пора переходить к следующему уровню. Для начала возьмите слово или слог из 2 букв, например «да». Проводите занятие в виде игры, ученику должно быть интересно и радостно, иначе через 5 минут он все забудет. Скажите, что не слышите ответов на свои вопросы, можете только прочитать их. Дайте малышу карточки с буквами и спросите, хочет ли он конфету. Правильные ответы характеризуют положительную реакцию, ребенку подходит такая схема обучения.

Каждое занятие должно быть не намного сложнее предыдущего. Если после изучения букв сразу дать ребенку «Войну и мир», его интерес к чтению пропадет надолго. Постепенно, от этапа к этапу, ребенок научится и составлять слова, и читать их, тогда можно переходить к небольшим предложениям. Забудьте традиционное «Мама мыла раму», эта фраза не вызовет никаких эмоций. Развеселите маленького ученика смешным высказыванием, например, «Кукла мыла маму». Такие занятия вызовут интерес у ребенка, ему захочется прочитать еще что-нибудь. Вы кормите своего малыша, покупаете ему новую одежду вместо той, из которой он вырос, не забывайте подготовить необходимые материалы и для умственного роста.

Если дошкольник уже научился читать, но никак не хочет развивать дальше это умение, сыграйте с ним в перепутаницу. Возьмите 2 веселых стишка, по очереди мама читает строчку из одного, малыш из другого. Сочетания получаются настолько смешными, что ребенок сам станет просить поиграть еще раз.

Что из теории Л.С. Выготского пригодится при занятиях с детьми?

На каждом занятии нужно задействовать обе зоны развития. Если ребенок ходит в садик, поинтересуйтесь их программой, узнайте, что дети изучали сегодня и в предыдущие дни. На основе этих навыков можно строить свои занятия. В начале урока лучше немного повторить уже усвоенный материал.

Вы хотите научить ребенка группировать понятия по принципу «живое-неживое». Воспитательница вчера рассказывала им про моря. Сначала побеседуйте – путь малыш расскажет, что он узнал, а потом спросите, куда отнести рыб, воду, медуз, камни. Попросите ребенка нарисовать или вылепить морскую картинку, на занятиях физкультурой предложите ему упражнения, имитирующие плавание или движения водных обитателей. Таким способом ребенок получит не разрозненную информацию, а единую картину окружающего мира.

К занятиям с детьми нужно готовиться заранее и на каждый урок иметь в запасе немного больше запланированного материала. Не подгоняйте ребенка, если он никак не может справиться с каким-нибудь заданием. Иногда усвоение идет скачками: сначала долгое непонимание, потом резкий прорыв – обучение должно идти в соответствующем ритме. На этот случай и нужен запасной материал. Несколько занятий мама не могла объяснить сыну, как из 2 треугольников составить квадрат, и вдруг у него все получилось. Малыш в восторге, он хочет сделать еще что-нибудь, а под рукой нет ни фигурок, ни идей. А надо было достать 2 полукруга и показать, как из полумесяцев получается луна, а потом перейти к разделению одной фигуры на несколько других.

По теории Л.С. Выготского, педагог должен заложить в голову ученика необходимую информацию, рассказать весь новый материал или показать решение задачи. Вам не обязательно все делать самим. Работайте вместе с ребенком, рассуждайте, наталкивайте его мысль на нужный путь. Если ваш ученик сам сделает заключительный вывод, его радости не будет предела. Для детей дошкольного возраста очень важна похвала родителей – не забудьте показать, как вы рады успехам сына или дочери.

По наблюдениям педагогов, зона ближайшего развития, которая характеризует потенциал ученика, должна учитываться при занятиях с ним. Мыслительную деятельность следует постоянно тренировать. Если не побуждать ребенка к освоению новых навыков, он не станет продвигаться вперед, остановится на уровне актуального развития. Но нельзя давать и задания выше потенциального уровня ученика: непосильная работа может привести к нервным заболеваниям, психическим расстройствам. Преждевременное «впихивание» в голову непонятной информации отобьет интерес к учебе, у ребенка пропадет стимул получать новые знания и умения.

Источник

Картинка взята с сайта smartprogress.do

Выдающийся отечественный педагог, психолог, дефектолог Л.С. Выготский показал, что реальное соотношение умственного развития к возможностям обучения может быть выявлено с помощью определения уровня актуального развития ребенка и его зоны ближайшего развития. Обучение, создавая последнюю, ведет за собой развитие; и только то обучение действенно, которое идет впереди развития.

Зона актуального развития – это психические функции, умения и навыки ребенка, которые уже сформировались, созрели, причем ребенок выполняет задачи, связанные с этими умениями и навыками без помощи взрослых.

Зона ближайшего развития –это расхождения между уровнем актуального развития (он определяется степенью трудности задач, решаемых ребенком самостоятельно) и уровнем потенциального развития (которого ребенок может достигнуть, решая задачи под руководством взрослого и в сотрудничестве со сверстниками).

Зона ближайшего развития – следствие становления высших психических функций, которые формируются сначала в совместной деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, и постепенно становятся внутренними психическими процессами субъекта.

В зоне ближайшего развития решаются задачи, которые ребенок самостоятельно выполняет еще неуверенно и ему требуется помощь. Те задачи, которые дети делают сегодня с нашей помощью – завтра будут делать сами, это уже станет актуальным развитием. Иными словами, когда умение переходит в зону актуального развития, оно открывает для малыша новые возможности, поскольку освоенные действия являются опорой для дальнейшего развития. И наоборот.

Зона ближайшего развития (ЗБР) свидетельствует о ведущей роли обучения в умственном развитии детей. «Обучение только тогда хорошо,– писал Л.С. Выготский, – когда оно идет впереди развития». Тогда оно пробуждает и вызывает к жизни много других функций, лежащих в зоне ближайшего развития.

Обучение может ориентироваться на уже пройденные циклы развития – это низший порог обучения, но оно может ориентироваться на еще не созревшие функции, на ЗБР, – это высший порог обучения; между этими порогами и находится оптимальный период обучения.

ЗБР дает представление о внутреннем состоянии, потенциальных возможностях развития ребенка и на этой основе позволяет дать обоснованный прогноз и практические рекомендации об оптимальных сроках обучения как для массы детей, так и для каждого отдельного ребенка.

Воспитание и обучение, ориентируясь на «зону ближайшего развития», идет впереди сегодняшнего уровня развития и продвигает развитие ребенка.

Здесь, уважаемые читатели, мы должны понимать, что требования к ребёнку не должны завышаться. Ребёнок не может «прыгнуть выше головы». Вы должны трезво оценивать возможности своего ребёнка и не перегружать его. Иначе, можете спровоцировать негативизм, снижение мотивации, работоспособности и даже развитие проблем со здоровьем.

Зона ближайшего развития – это промежуточный этап в развитии ребенка, лежащий между зонами актуального и недоступного. Его можно определить и как потенциальный уровень развития малыша, при этом у каждого ребенка он будет свой, неповторимый.

Продуктивное сотрудничество со взрослым помогает перевести задачу из зоны ближайшего развития в зону актуального.

Понравилась статья? Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Здесь вы найдёте много интересное о развитии и воспитании детей. Ваша Виктория.

Источник

В

1935 г. вышел сборник статей Л.С. Выготского

под общим названием «Умственное развитие

детей в процессе обучения». В него вошла

статья «Проблема

обучения и умственного развития в

школьном возрасте»,

а также тексты стенограмм нескольких

докладов, обработанных уже после смерти

Л.С. Выготского его учениками Л.В.

Занковым, Ж.И. Шиф. и Д.Б. Элькониным.

Наиболее глубоко и последовательно

основная проблематика обучения и

развития детей рассмотрена Л.С. Выготским

в упомянутой статье (она была переиздана

в 1956 г. в «Избранных психологических

исследованиях» Л.С. Выготского, а затем

снова в 1991 г. в одном из сборников его

трудов – на последнее издание этой

статьи мы и будем ниже ссылаться.

Новые

формы психики возникают, однако, не

только в познавательной, но и в

эмоциональной сфере ребенка, и в сфере

его потребностей и мотивов. Первоначально

элементарная потребность в раздражителях

(необходимых для нормального

функционирования нервной системы)

превращается в потребность в новых

впечатлениях, а затем в специфически

человеческую познавательную потребность,

которая при определенных условиях

обучения и воспитания становится

ненасыщаемой (в тех случаях, когда

возникающее в процессе ее удовлетворения

переживание начинает не только выполнять

информативную функцию, но и само

становится предметом потребности). В

ходе развития преодолевается импульсивность

ребенка, у него появляется способность

к произвольному, т. е. сознательно

управляемому поведению, которое

становится возможным в результате

возникновения опять-таки новых,

специфически человеческих функциональных

систем: способности сознательно ставить

цели и образовывать намерения. Помимо

элементарных эмоций, в процессе развития

у человека появляются высшие чувства:

эстетические, моральные, интеллектуальные.

Все

указанные новые формы психики, раз

возникнув, не остаются нейтральными,

а, в свою очередь, начинают определять

поведение и деятельность ребенка, его

взаимоотношения с окружающей средой

и, следовательно, дальнейший ход

формирования его личности.

Л.С.

Выготский подчеркивал, что отношение

к среде меняется с возрастом, а

следовательно, меняется и роль среды в

развитии. Он подчеркивал, что среду надо

рассматривать не абсолютно, а относительно,

так как влияние среды определяется

переживаниями ребенка. Л.С. Выготский

ввел понятие ключевого

переживания.

Согласно

Выготскому высшие психические функции

возникают первоначально как форма

коллективного поведения индивида, а

именно формируются в процессе

взаимодействия индивида со средой. В

результате такого взаимодействия

возникает переживание. Переживание и

есть такая простейшая единица, относительно

которой нельзя сказать, что она собой

представляет. Это может быть или средовое

влияние на индивида, или особенности

личности индивида. Переживание надо

понимать как внутреннее отношение

индивида к тому или иному моменту

действительности. Л.И. Божович вводит

понятие «ключевое переживание».

Итак,

ключевой единицей сознания является

переживание(Выготский

Л., Рубинштейн С.). Выготский пишет:

«Действительной динамической единицей

сознания … где все основные свойства

сознания даны как таковые … то есть

полной единицей, из которой складывается

сознание, будет переживание»

(Выготский,1983, т.4, с.383). Под этим имеется

в виду, что переживание:

есть

наиболее полная (по сравнению с другими)

величина в структуре сознания;есть

динамическая, определяющая поведение

величина;есть

величина, в которой личность представлена

в социальной ситуации развития.

Изменение

личности как целого происходит через

«поворотные»переживания. В переживании

— «основа отношения личности к своему

миру… За ним скрыты конфликты и кризисы

развития»(Петровский А., Ярошевский М.,

1998, с.214).

Внутренняя

жизнь ребенка, по Выготскому, связана

с «болезненными и мучительными

переживаниями, с внутренними

конфликтами»(Выготский, 1983, т.4, с.250), это

«психология в терминах драмы», внутренней,

незримой. Для внешнего наблюдателя эта

драма проявляется в виде капризов,

упрямства, негативизма. «В переживании

дана, с одной стороны, среда в ее отношении

ко мне, с другой — особенности моей

личности, … среда приобретает направляющее

значение благодаря переживанию ребенка.

Это обязывает к глубокому внутреннему

анализу переживаний ребенка, то есть к

изучению среды, которая переносится в

значительной степени внутрь самого

ребенка» (там же, с.383).

Возрастное

развитие, по Выготскому, может быть

представлено как история переживаний

формирующейся личности.

В

культурно-исторической концепции Л.С.

Выготского переживание принимается за

«единицу сознания». Переживание

имеет биосоциальную ориентировку, оно

есть что-то находящееся между личностью

и средой и выявляющее отношение личности

к среде. По мнению Л.С. Выготского,

сознание — это взаимодействие реальных

и идеальных форм. (2)

Как

позднее справедливо указывала Л.И.

Божович, «понятие переживания,

введенное Л.С. Выготским, выделило и

обозначило ту важнейшую психологическую

действительность, с изучения которой

надо начинать анализ роли среды в

развитии ребенка; переживание представляет

собой как бы узел, в котором завязаны

многообразные влияния различныхвнешних и внутренних

обстоятельств.

Л.С.

Выготский сформулировал очень важное

для педагогической психологии положение

о двух уровнях умственного развития

ребенка: это уровень актуального

развития (наличный уровень

подготовленности, определяемый с помощью

задач, которые ученик может выполнить

самостоятельно) и уровень, определяющий

зону ближайшего развития.Зона

ближайшего развития– это расстояние

между уровнем актуального развития

ребенка и уровнем возможного развития.

Этот уровень определяется с помощью

задач, решаемых под руководством

взрослых. Л.С. Выготский пишет: «Зона

ближайшего развития определяет функции,

не созревшие еще, но находящиеся в

процессе созревания; функции, которые

можно назвать не плодами развития, а

почками развития, цветами развития…

Уровень актуального развития характеризует

успехи развития, итоги развития на

вчерашний день, а зона ближайшего

развития характеризует умственное

развитие на завтрашний день» (Л.С.

Выготский, 1991; с. 387).

Зона

ближайшего развития – логическое

следствие закона становления высших

психических функций, которые формируются

сначала в совместной деятельности, в

сотрудничестве с другими людьми и

постепенно становятся внутренними

процессами субъекта. Когда психический

процесс формируется в совместной

деятельности, он находится в зоне

ближайшего развития; после формирования

он становится формой актуального

развития.

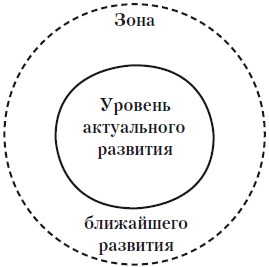

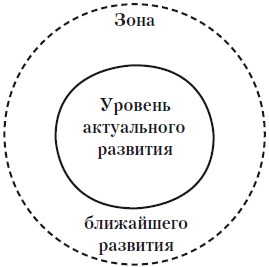

Рис.

1. Два уровня психического развития

ребенка, по Л.С. Выготскому

Феномен

зоны ближайшего развития свидетельствует

о ведущей роли обучения в умственном

развитии детей. «Обучение только тогда

хорошо,– писал Выготский, –когда

оно идет впереди развития» (1991; с.

388). Тогда оно пробуждает и вызывает к

жизни много других функций, лежащих в

зоне ближайшего развития. Применительно

к школе это означает, что обучение должно

ориентироваться не столько на уже

созревшие функции, пройденные циклы

развития, сколько на созревающие функции.

Возможности

обучения во многом определяются зоной

ближайшего развития. Обучение может

ориентироваться на уже пройденные циклы

развития – это низший порог обучения,

но оно может ориентироваться на еще не

созревшие функции, на зону ближайшего

развития, что характеризует высший

порог обучения. Между этими порогами и

находится оптимальный период обучения.

Обучение с ориентацией на зону ближайшего

развития может вести развитие вперед,

ибо то, что лежит в зоне ближайшего

развития, в одном возрасте преобразуется,

совершенствуется и переходит на уровень

актуального развития в следующем

возрасте. Ребенок в школе осуществляет

деятельность, которая постоянно дает

ему возможность роста. Это помогает ему

подняться как бы выше самого себя.

Понятие

зоны ближайшего развития имеет большое

практическое значение для решения

вопроса об оптимальных сроках обучения,

причем это особенно важно как для массы

детей, так и для каждого отдельного

ребенка. Зона ближайшего развития –

симптом, критерий в диагностике

умственного развития ребенка. Отражая

область еще не созревших, но уже

созревающих процессов, зона ближайшего

развития дает представление о внутреннем

состоянии, потенциальных возможностях

развития и на этой основе позволяет

сделать научно обоснованный прогноз и

сформулировать практические рекомендации.

Определение

обоих уровней развития – актуального

и потенциального – составляет вместе

то, что Л.С. Выготский называл нормативной

возрастной диагностикой в отличие от

симптоматической диагностики, опирающейся

лишь на внешние признаки развития. Зона

ближайшего развития гораздо существеннее

определяет возможности ребенка, чем

уровень его актуального развития.

Например, два ребенка по результатам

тестов показывают одинаковый уровень

актуального развития. Зоны ближайшего

развития у этих детей различны. Один

ребенок с помощью наводящих вопросов,

примеров, показа решает задачи с

опережением в два года; а второй ребенок

– только на полгода вперед. Динамика

умственного развития в ходе обучения

у этих детей будет различной и,

соответственно, одного и того же более

высокого уровня актуального развития

они достигнут в разное время и с разной

скоростью.

В

связи с этим Л.С. Выготский указывал на

недостаточность определения уровня

актуального развития детей с целью

выяснения степени их развития. Он

подчеркивал, что состояние развития

никогда не определяется только его

созревшей частью, необходимо учитывать

и созревающие функции, ЗБР, причем

последней отводится главная роль в

процессе обучения.

В

работах самого Л.С. Выготского, к

сожалению, нет развернутого описания

конкретно-предметных проявлений так

понимаемого им развивающего обучения.

Многие годы его гипотеза оставалась

только гипотезой, хотя его ученики

стремились ее конкретизировать, уточнить

и наполнить определенным предметным

содержанием (особенно успешно в этом

направлении работали А.Н. Леонтьев, П.Я.

Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.).

В

60-70-е годы XX в. в нашей стране развернулись

психолого-педагогические исследования

различных проблем развивающего обучения

в области начального образования (работы

коллективов Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина,

Ш.А. Амонашвили и др.), среднего образования,

а также применительно к образованию

детей с задержками психического развития.

Тогда же началось изучение аналогичных

проблем и применительно к детям

дошкольного возраста.

Результаты

этих исследований позволили, во-первых,

экспериментально обосновать положение

о ведущей роли обучения в умственном

развитии детей, во-вторых, определить

некоторые конкретные психолого-педагогические

условия его реализации.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник