Выдающиеся психологи о развитии ребенка

Родители часто обращаются к психологам по вопросам воспитания детей. Но мало кто задумывается, какими родителями были те, чьим советам мы так доверям. Автор более 35 научных книг, британский психолог Дэвид Коэн проанализировал биографий 11 выдающихся учёных и написал об их семейной жизни книгу «Руки мыл? Родительский опыт великих психологов». В нашем конспекте — четыре противоречивые фигуры.

Рассылка «Мела»

Мы отправляем нашу интересную и очень полезную рассылку два раза в неделю: во вторник и пятницу

1. Чарльз Дарвин — первый детский психолог и отец 10 детей

Историки утверждают, что психология как наука родилась в 1879 году. Однако Дэвид Коэн приписывает зарождение психологии английскому натуралисту и автору теории эволюции Чарльзу Дарвину. В 1838 году, когда Дарвину было 29 лет, он записал в дневнике слова своего отца: «Если у человека есть дети, он обладает более гибким характером и большей живостью чувств». Вскоре Чарльз женился на своей двоюродной сестре Эмме Веджвуд.

Портрет Эммы Дарвин, 1840 год

Портрет Эммы Дарвин, 1840 годУ супругов родились десять детей, за любимым первенцом Дарвин постоянно наблюдал с научной точки зрения — это стало для него своеобразным проектом.

Он подробно описывал развитие ребёнка, его рефлекторные действия, способность фокусировать взгляд, первые признаки общения, проявление эмоций. Впоследствии Фрейд взахлёб читал Дарвина, и некоторые наблюдения натуралиста могли повлиять на скандальную идею, что младенцы проходят оральную стадию.

За свою практику Фрейд наблюдал только одного ребёнка, поэтому записи Дарвина были для него очень важны

Наблюдения Дарвина позволили выявить несколько важных стадий в развитии детей — например, установить, когда ребёнок видит себя в зеркале и определяет: это я.

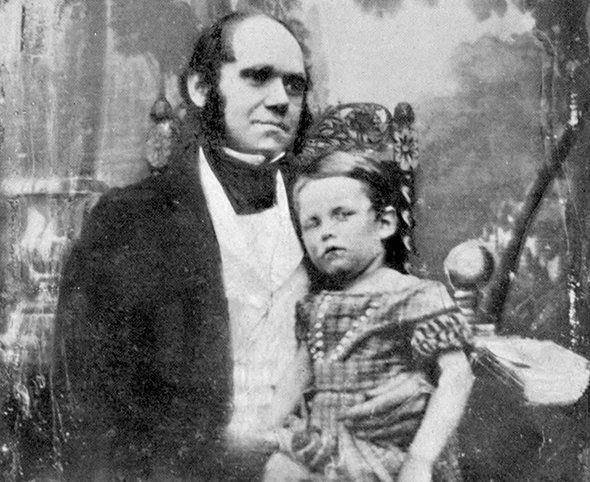

Чарльз Дарвин со старшим сыном, 1842 год

Чарльз Дарвин со старшим сыном, 1842 годДарвин был учёным, что предполагает отсутствие эмоций при проведении экспериментов, однако он явно был хорошим отцом. Периодически сухие научные записи прерываются, и Дарвин начинает умиляться и восхищаться детьми. Например, он пишет про Уильяма: «Чудо красоты и ума. Он так очарователен, что я не могу скромничать».

Супруги Дарвин придерживались передовых взглядов. Они считали, что в вопросах воспитания не следует полагаться на прислугу и много времени проводили с детьми. Были заботливыми и внимательными родителями, но не избежали печальной участи многих семей того времени: трое из их десятерых детей умерли в раннем возрасте.

Энни Дарвин, 1849 год

Энни Дарвин, 1849 годСмерть первой дочери Энни в возрасти десяти лет подорвала веру Дарвина в Бога, больше он не переступал порог церкви. После её кончины он написал полный нежности текст: «Иногда Энни кокетничала со мной. Прелестные воспоминания: в речи она часто использовала преувеличения, и как сейчас вижу: я поддразниваю дочь, смеясь над этой её привычкой, а она в ответ трясёт головой и восклицает: „О папа, как вам не совестно!“».

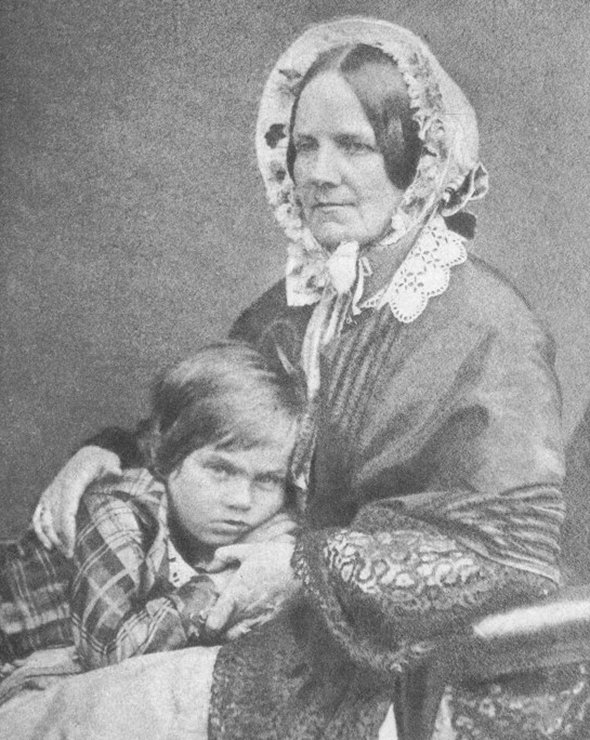

Эмма Дарвин с сыном Леонардом, 1853 год

Эмма Дарвин с сыном Леонардом, 1853 годПовзрослевшие дети Дарвина (конечно, только мальчики) так или иначе связали себя с наукой. Джордж получил должность профессора астрономии и экспериментальной философии Кембриджского университета. Фрэнсис издал автобиографию отца и стал ботаником. Гораций работал инженером и основал Кембриджскую компанию по производству научных приборов.

2. Зигмунд Фрейд — отец, который тайно подвергал дочь психоанализу

У отца психоанализа Зигмунда Фрейда было шестеро детей, но вспоминают чаще всего лишь одну его дочь — Анну Фрейд. Она пошла по стопам отца и наряду с Мелани Кляйн считается основателем детского психоанализа. Проблема изучения жизни Фрейда и его семьи заключается в том, что многие документы в Библиотеке Конгресса запрещены к выдаче до 2056 года.

Семья Зигмунда Фрейда, 1898 год

Семья Зигмунда Фрейда, 1898 годДокументы, относящиеся к Анне, засекречены навсегда. Фрейд называл дочь Антигона, объясняя это тем, что она излишне предана своему отцу. Коэн видит в этом странность: Антигона принесла жизнь в жертву не отцу, а брату. В греческой мифологии Антигона была дочерью Эдипа и его матери Иокасты — пары, которая совершила инцест, не подозревая об этом. Поэтому, заключает Коэн, прозвище может обозначать, что в мыслях Фрейд мечтал о кровосмесительной сексуальной связи с дочерью. А что ещё можно предположить о том, кто создал теорию эдипова комплекса и комплекса Электры?

Фрейд женился в 1886 году на добропорядочной еврейке Марте Бернейс. Через год у них родилась дочь Матильда, в следующие восемь лет — ещё пятеро детей. Фрейд активно занимался своей карьерой и употреблял кокаин, а заботы о воспитании детей он возложил на жену, её сестру Минну и няню Жозефину.

Он не подвергал своих маленьких детей психоанализу, а если и да, то об этом ничего неизвестно

Единственным ребёнком, которого Фрейд наблюдал как пациента, был сын его родственника и друга Макса Графа.

Сын Фрейда Мартин писал, что отец без конца работал, иногда по 16 часов в день. Поэтому самое большее, что Фрейд делал для своих детей, — брал их на прогулку во время летних каникул. На прогулках он рассказывал детям забавные истории, учил взбираться по горным тропам, устраивал соревнования и играл с ними в лучшего грибника. Однако младшей дочери Анне Фрейд, безусловно, уделял больше внимания.

Зигмунд Фрейд с женой Мартой и младшей дочерью Анной в Вене

Зигмунд Фрейд с женой Мартой и младшей дочерью Анной в ВенеОн верил, что Анна приносит ему удачу, подмечал её сообразительность и развитый не по годам ум. В свою очередь для Анны отец был всем. Она не дружила с братьями, ей было безразлично замужество красотки-сестры Софи, она не подавала надежд в школе, но начала читать работы отца в 15 лет.

Во время Первой мировой войны Анна сдала экзамены, чтобы иметь право работать учителем — семье необходим был дополнительный доход, поскольку все сыновья ушли на войну. Но в итоге Анна тоже решила заняться психоанализом. Для этого ей нужно было пройти дидактический анализ, но Фрейд не позволил обращаться к коллегам, чтобы те не слишком много узнали об их семье. Он сам проводил сеансы с Анной, но сохранял это в тайне даже от её матери.

Если психоаналитик — родитель пациента, процесс психоанализа неизбежно оказывается несостоятельным, замечает Коэн. Поскольку пациенту необходимо полностью рассказать о детстве, а психоаналитику беспристрастно проанализировать этот рассказ.

Так как все документы засекречены, невозможно установить точную последовательность событий в отношениях между Анной Фрейд и её отцом с 1918 года до 1924 года. Именно тогда она предоставила Венскому психоаналитическому обществу доклад «Фантазия об избиении». С этого момента близкая связь отца и дочери стала ещё более тесной и запутанной. Из доклада Анны, а также из статьи Фрейда «О психогенезе одного случая женской гомосексуальности» можно сделать вывод, что Анна фантазировала о том, чтобы переспать с отцом, но чувствовала из-за этого вину.

Зигмунд и Анна Фрейд, 1913 год

Зигмунд и Анна Фрейд, 1913 годНакануне своего 70-летия Фрейд стал физически зависеть от Анны. Из-за употребления кокаина и постоянного курения у него развился рак челюсти. После операции ему пришлось носить протезы. Анна каждый день вынимала эти протезы, чистила их и вставляла вновь. Это был весьма интимный процесс, Анна защищала своё право выполнять эту процедуру.

Когда в сентябре 1939 года Фрейд умирал, Анна находилась у его постели. К концу 1960-х, через 30 лет после смерти Фрейда, Анна считалась одним из ведущих детских психотерапевтов в мире. Больше никто из детей Фрейда не прославился, однако двое его внуков добились признания: Люсьен Фрейд был прекрасным художником, а его брат Клемент стал членом парламента. Анна Фрейд так и не вышла замуж. Один из многих интригующих вопросов о семье психоаналитика — знал ли отец, что Анна была лесбиянкой — так и остаётся неотвеченным.

3. Беррес Скиннер — тот, кто посадил дочерей в «клетку»

Скиннер был самым авторитетным американским психологом в 1940-1970-х годах. Идеи учёного резко осуждали. Особенно рьяно это делала Лорин Слейтер, утверждавшая в одной из книг, что Скиннер сажал младшую дочь Дебору в лабораторный ящик для доказательства своих теорий. В той же книге утверждалось, что Дебора сошла с ума, подала на отца в суд и покончила с собой. Это неправда как минимум потому, что Дебора Скиннер жива. В интервью Дэвиду Коэну она возмущалась книгой Лорин Слейтер и защищала отца.

Тем не менее раннее детство Деборы и Джулии было незаурядным. Взамен обычной детской кроватки с бортиками отец сконструировал для девочек воздушную колыбель, в которой им не нужны были одежда, простыни и одеяла, сковывающие движения. Скиннер сделал колыбель с прозрачными стенками и увлажнённой атмосферой не для научных целей, а для удобства ребёнка. Обе дочери Скиннера помнят, что он уделял им много внимания, всегда обнимал при встрече, укладывал спать и подробно отвечал на их детские вопросы вроде: «А что там, где кончается космос?»

Беррес Скиннер

Беррес СкиннерОн поощрял дочерей во многих отношениях: покупал гитару по первому зову, учил складывать голубей из бумаги, приучал играть в пинг-понг и сразу же бросался развивать творческие способности дочерей. Как-то Дебора сломала ногу, катаясь на лыжах. После того, как она принимала душ и приводила себя в порядок, она клала ногу на край ванной, и Скиннер мыл ей пальцы.

Когда Дебора отправилась в летнюю школу в Гарвард, отец переубеждал её получать высшее образование

Он добавлял, что любит её такой, какая она есть, и просил выбрать свою жизнь, а не его. Однако все его беседы были на равных, он никогда не критиковал девочек, давал советы и всегда относился к ним, как к равным.

Скиннер верил не в кнут, а в пряник. Прежде чем стать психологом, он мечтал быть поэтом. Он радовался успехам Деборы в изобразительном искусстве. Джулия же стала педагогом-методистом и развивала некоторые идеи отца. Она предлагала учителям от назидательного контроля перейти к позитивным практикам, всегда подбадривать своих учеников и стремиться к тому, чтобы ученики любой подготовки преуспевали и замечали свои достижения.

4. Рональд Лэйнг — домашний тиран и исседователь шизофрении

Ронни Лэйнг в 1960-х предположил, что шизофрения — это не заболевание как рак или корь, а отчаянное стремление справиться с конфликтами, отчасти семейными. Сумасшествие как средство справиться с неразрешимой ситуацией. Первая книга Лэйнга «Расколотое „Я“» была блестящей попыткой понять образ мышления пациентов-шизофреников.

Затем он написал в соавторстве книгу «Безумие: Семейные корни». Исследование 12 семей показало, что запутанные и сложные взаимоотношения в семье ведут к тому, что один из её членов начинает вести себя как сумасшедший.

По иронии судьбы дети Лэйнга были уверены, что у него раздвоение личности. Он с сочувствием и тактом относился к своим пациентам, но был жестоким со своей семьей

В интервью The Sunday Times дочь Лэйнга Карен рассказала, что однажды отец избил её так жестоко, что братьям пришлось вмешаться, иначе она бы могла умереть.

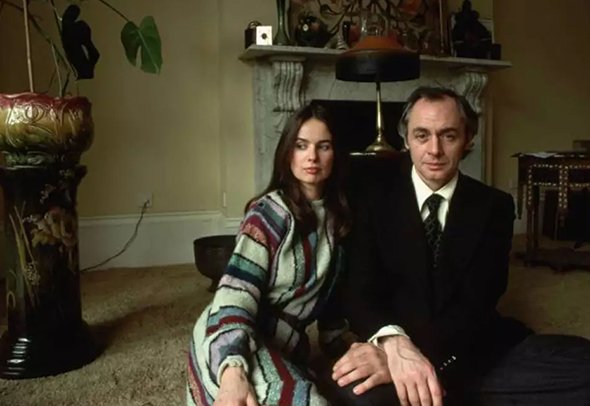

Рональд Лэйнг с женой

Рональд Лэйнг с женойАвтор трёх важных книг по психотерапии был противоречивым человеком. Он не слезал с наркотиков, но узнав, что Карен пристрастилась к алкоголю, сразу же понёсся в Глазго, чтобы разобраться с дочерью. Дело в очередной раз окончилось побоями. При этом Лэйнгу нравилась роль отца.

У Ронни Лэйнга было десять детей от четырёх женщин. Он всё время жил в семье. Исключением был последнего период его жизни, когда он погрузился в мистицизм и не вылезал из индийских ашрамов.

Сложность личности Лэйнга идут из детства. Его родители были благочестивыми пресвитерианами, но воспитывали ребёнка в строгих правилах и отчаянной несвободе. Всё, что Лэйнг делал — идеально играл на фортепиано, идеально учился, сдавал экзамены на отлично — было для них недостаточно. Мать Лэйнга была нервной натурой, страдала депрессиями, лгала мужу, что их сын вор, и входила в ванную, где мылся сын, даже в то время, когда ему было пятнадцать. Лэйнг вырос эмоционально неуравновешенным и остался в воспоминаниях детей диаметрально противоположной личностью: гением, безумцем и шарлатаном.

В заключении Дэвид Коэн отмечает, что его книга не претендует на методологическую точность. Он выбрал 11 фигур, чьи воззрения и судьбы были ему как-либо близки, никаких контрольных групп. Для сбора материала психолог использовал чрезвычайно разнородные источники: письма, дневники, автобиографии, биографии, материалы из интервью, проведённые кем-то либо им самим.

Коэн отмечает, что никто из героев не бросал своих детей, однако это далеко не показатель хорошего родителя.

Для родительского успеха есть лакмусовая бумажка — дети должны пережить отца с матерью

Здесь, увы, статистика печальная. Дарвин потерял троих детей. Дочь Фрейда умерла от брюшного тифа, скончался его внук, многие его родные совершили самоубийство. Сын Джона Уотсона покончил с собой, а его дочь совершила несколько попыток суицида. Дочь Мелани Кляйн считала смерть брата самоубийством. Невестка Роджерса покончила с собой, одна из дочерей Лэйнга умерла в 20 лет. Только Карлу Юнгу, Джону Боулби, Жаку Пиаже и Берресу Скиннеру не пришлось хоронить ни детей, ни супругов, ни внуков.

Источник

Детская психология — отрасль возрастной психологии, изучающая психологию ребенка, его поведение и закономерности его психического развития.

Социальное развитие ребенка начинается с его отношений с родителями

Одно из первых проявлений узнавания ребенком окружающих — улыбка. Мнения о том, что вызывает у младенца улыбку, противоречивы, однако общеизвестно, что к двухмесячному возрасту она может появляться при виде человеческого лица.

В этом возрасте младенец не отличает лицо матери от других, но к 6-7 месяцам улыбка ребенка становится избирательной. Теперь он улыбается маме и тем, кого хорошо знает, а незнакомых встречает сдержанно. Для детей такого возраста типичны страх и смущение при появлении незнакомых лиц. Это указывает на развитие важной в социальном отношении способности отличать «своих» от «чужих».

Уже для малышей отец и мать выполняют разные функции. По данным исследования, малыши воспринимают папу в первую очередь как игрушку. И для мальчика, и для девочки папа — самая лучшая игрушка: интерактивная игрушка, у которой можно научиться всему. Маму малыши воспринимают по-другому: как субъект, от которого можно получить пищу, тепло и защиту.

Какими бы разными ни были дети, все маленькие дети с 9 месяцев до 9 лет имеют общие, по крайней мере похожие черты и особенности. Какие?

Маленький ребенок — это природная энергия и сообразительность. Разговоры о хрупкости детской души — миф, у ребенка более крепкая психика, чем у взрослых. Ребенок маленьким является, а беспомощным — нет. Это живчик, это подготовленная боевая единица, маленький энергичный хищник и манипулятор, использующий любые промахи взрослых, легко запрыгивающий на шею родителям и захватывающий над ними власть. Арсенал влияния у ребенка существенно беднее, чем у взрослого, но у ребенка больше энергии, фантазии и настойчивости. См.→

Маленький ребенок — это опережающая активность в заботе о своих интересах. У ребенка есть свои задачи относительно жизни и относительно вас. В то время. когда взрослый подходит к маленькому ребенку со своими задачами, ребенок делает взрослому то, что входит в его планы и интересы. Дети знают, чего они хотят, и получают это.

Ситуация. Я в аэропорту, лечу в командировку. Вижу семью, четыре взрослых человека: мама, папа, бабушка и дедушка. На руках папы — маленький ребенок. Ребенок, живыми глазками стреляя в сторону бабушки, тянется к дедушке. Показывает бабушке, что с дедушкой ему интересней. Дедушка довольный, тянет руки к ребенку, ребенок попадает к нему, бабушка расстроена. Но тут ребенок оборачивается лицом к наивному дедушке и ему в лицо плачет. Дедушка умыт… Мама забирает дитё у дедушки, он прижимается к ней, но смотрит уже на папу… Ребенок играет этими взрослыми, сталкивает их друг с другом, развлекается по полной программе. При этом, похоже, сами взрослые, включенные в эту ситуацию, не очень понимали, кто собственно в этой ситуации ими управляет.

С самых первых дней своей жизни ребенок активно использует свои эмоции (врожденные, выученные и придуманные) для того, чтобы добиваться от окружающих того, что он от них хочет. По крайней мере некоторые дети уже с года осознанно управляют родителями и другими взрослыми.

Из ранних воспоминаний людей о своём детстве, рассказ: «Помню, мне было года два, лежу я в кроватке, заходит дедушка, и улыбается мне, хочет, чтобы я ему тоже улыбнулась. Я дедушку любила и относилась к нему хорошо. Я с ним играла и ему улыбалась. А бабушку я мало любила, ей не улыбалась, и часто ей плакала в лицо».

Большинство эмоций детей — не реакции, не механическое отражение ваших действий, а их маленькие творческие проекты. Когда-то исследование, когда-то игра, когда-то проверка вашей прочности, когда-то с наслаждением месть.

Маленький ребенок — это активное управление отношениями. У ребенка всегда много замыслов и планов, и что у тебя с ним будет происходить – решаете уже не только вы, это уже ваш общий роман. И возможно, что не вы, а ребенок определит, кто у кого будет учиться и кто с кем будет мириться.

Если ты не купил ребенку игру по его требованию, он будет тебе плакать, но это не несчастная обида, а атака на тебя и месть за твое плохое поведение. Когда ребенок тебя простит — он решит сам, и в истории ваших отношений основной игрок чаще ребенок, а вы — марионетка в его руках.

Хорошо, что дети обычно отходчивы и прощают нас достаточно быстро.

У каждого ребенка изначально — свой мир. Ребенок родился — и создал свой собственный мир. Он теперь живет в своем мире, со своими персонажами и своими историями. Пустит ли он вас туда — спроси его. Насильно вы туда не попадете, но если ребенку захочется, он будет приоткрывать дверцы и вы сможете туда заглядывать.

Взаимодействие между детьми

Процесс взаимодействия между детьми развивается с возрастом. До года двое детей, находящихся вместе, обычно вообще не обращают внимания друг на друга. Став чуть старше, они уже начинают взаимодействовать, часто потому, что оба одновременно хотят взять один и тот же предмет и просто вынуждены обратить внимание друг на друга. Игра двухлетних детей по сути не является совместной деятельностью — каждый играет сам по себе. В дошкольный период игра постепенно становится все более социально-ориентированной. К пяти годам малыши, находясь в детском саду, играют в одиночку менее половины времени, у них уже появляются совместные игры, в которых участвуют четыре-пять человек. В последующие годы социальная структура игр усложняется; развиваются и поддерживаются отчасти уже установившиеся социальные роли.

С возрастом изменяются и специфические типы социального поведения тоже изменяются с возрастом. Например, в дошкольном периоде, когда дети начинают сравнивать себя с другими, конкуренция между ними усиливается. Количество драк и ссор почти не зависит от возраста ребенка, но характер их меняется. Вместо кратковременных чисто физических конфликтов дети старшего возраста затевают более изощренные, словесные ссоры, при которых обида сохраняется значительно дольше.

Подобным же образом изменяется устойчивость дружеских отношений. Дружеские связи маленьких детей мимолетны. По данным одного исследования, даже в 11-летнем возрасте только у 50% детей лучший друг оставался тем же, что и две недели назад. При аналогичном опросе 18-летних школьников (в том же исследовании) 80% из них оба раза называли одного и того же человека.

Одна из наиболее острых социальных проблем в настоящее время — формирование негативных социальных установок, особенно национальных и расовых предрассудков. Дети из семей и социальных групп с ярко выраженными предрассудками начинают усваивать те же негативные взгляды в раннем школьном возрасте; в юношеском периоде эти взгляды закрепляются.

Развитие ощущений и восприятия

Доказано, что новорожденный различает звуки речи (фонемы), т.е. у него уже проявляется способность, которая позволит в дальнейшем понимать речь. Новорожденный, по-видимому, воспринимает постоянство формы. Когда младенцу раз за разом показывают один и тот же предмет, он привыкает к его форме, и время зрительной фиксации на нем становится все короче. Несмотря на эти первые достижения, младенец еще относительно неразвит. Но постепенно его ощущения приобретают бóльшую четкость. Так, с возрастом улучшаются сенсорные способности: восприятие цвета и глубины, острота слуха. Некоторые рано проявляющиеся способности потом исчезают и вновь появляются через несколько месяцев в более сложной форме. Какие бы способности ни проявлял ребенок — они совершенствуются с возрастом, становясь более дифференцированными.

Развитие эмоций и чувств в детском возрасте

Согласно одной из наиболее интересных гипотез, существует ограниченное количество т. н. базисных эмоций, по-видимому врожденных, хотя и не все они проявляются сразу после рождения. К ним относятся страх, недовольство, гнев, радость, удивление и ряд других. Гнев, например, вызывается вмешательством в действия ребенка; мимику и поведение, выражающие гнев, можно распознать в самом раннем возрасте. Одни и те же эмоциональные проявления обнаруживаются в различных культурах, что подтверждает представление об их врожденном характере.

Эмоции и чувства детей — продукт социального научения, и это социальное научение идет в две стороны: в то время, как дети осваивают те состояния, которые наиболее эффективно защищают их от родителей или позволяют им родителями управлять, взрослые обучают детей тем состояниям, которые удобны и интересны взрослым. Ребенок с помощью окружающих его взрослых и влияния культуры в целом осваивает чувства, принятые в данном обществе, в частности, приобщается к чувствам дружбы, любви, благодарности, патриотизма и другим высоким чувствам. Именно благодаря социализации происходит у детей развитие собранности и воли, мальчики осваивают роль мужчины и закладывают основы для будущей роли отца, девочки осваивают женские роли, интериоризируют ценности быть женой и матерью, осваивают необходимые для этого навыки.

Ценностно-смысловая сфера ребенка и формирование жизненных ценностей

Как появляются жизненные ценности в жизни ребенка? По-разному. Когда-то это постепенное вызревание, кристаллизация чего-то изначально аморфного в нечто определенное, когда-то это случается резко, вдруг, как озарение. Иногда это приходит изнутри, иногда — задается снаружи, традициями и ритуалами социума. Рождение жизненных ценностей обычно происходит в результате сложения нескольких факторов: 1) сложившегося или готового сложиться поведения, 2) внутренне или внешне мотивирующей ситуации и 3) смысловых формочек, подсказывающих человеку название и статус его новой жизненной ценности. Если ребенок начал вести себя «мальчик», если его «мальчуковое поведение» поддерживается окружающими; если его «мальчиком» называют все и особенно те, на кого он хотел бы быть похожим, скоро у ребенка появятся мужские ценности…[/CO]

Однако тот же вопрос можно поставить и более содержательно: благодаря чему формируются (или не формируются) будущие жизненные смыслы и ценности ребенка? Основными источниками здесь, похоже являются детская субкультура, (еще пока) семья и уже имеющая серьезное влияние виртуальная реальность СМИ и компьютерных игр.

Исследовательское поведение

Здоровые дети обычно любопытны, хотя нет никаких данных утверждать, что дети имеют природную склонность к саморазвитию. Скорее, данные говорят о том, что дети развиваются только тогда, когда их развивают родители.

Ребенок с момента рождения активно исследует, причем в первую очередь те объекты, которые движутся или каким-то образом изменяются. Младенец изучает окружающую его обстановку, хотя сначала не слишком умело; следить глазами за крупными движущимися объектами он начинает очень рано. При этом уже в какой-то степени координируется слуховое и визуальное восприятие. Зрительное поле недолго остается расплывчатым пятном — грудной ребенок пытается сделать его четким. Если эксперимент организован таким образом, что быстрое сосание соски приводит к перемещению предмета в фокус зрительного поля младенца, он будет сосать очень быстро; в противоположной ситуации, т. е. когда при быстром сосании предмет выходит из фокуса, ребенок начинает сосать медленно.

В раннем младенческом возрасте исследовательское поведение несистематично и не слишком хорошо контролируется, но к пяти месяцам малыш уже в состоянии доставать предметы и брать их в рот. Еще через несколько месяцев он начинает сам искать предметы и к концу первого года активно исследует все, что его окружает. Когда ребенок начинает ходить, его исследовательская деятельность значительно расширяется.

Развитие речи

С момента рождения ребенок начинает издавать звуки, но реально он начинает использовать речь лишь по достижении примерно двухлетнего возраста.

Постепенное изменение детского лепета происходит под действием как врожденных, так и средовых факторов. Многие звуки современных языков сложны по произношению, а ребенку вначале доступны только простые артикуляционные движения, вроде смыкания и размыкания губ. Поэтому слоги «па» и «ма» или, при повторе, «папа» и «мама» появляются рано.

На протяжении первого года жизни артикуляция ребенка усложняется, и количество звуков, которые он может издавать, увеличивается во много раз. На втором году жизни издаваемые ребенком звуки уже соответствуют тому языку, который он слышит вокруг себя.

Между двумя и пятью годами ребенок уже по-настоящему осваивает родной язык. Он начинает обозначать словами действующее лицо, само действие, то, что подвергается действию, и осваивает различные обороты речи, встречающиеся в родном языке. Ребенок научается правильно изменять слова (например, склонять и спрягать), может преобразовать утвердительное предложение в вопросительное и составлять вопросы, начинающиеся со слов «что», «где», «когда». Наконец, он осваивает сложные предложения.

Тот факт, что существуют разные языки и дети в разных культурах научаются тому языку, на котором говорят окружающие, казалось бы исключает какую-либо врожденность речи. Тем не менее доказано, что развитие некоторых фундаментальных речевых особенностей является врожденным. Например, самым разным языкам присущи общие признаки: во всех есть существительные и глаголы, а также части речи, такие как предлоги, указывающие на связь предмета и действия. Эти общие признаки образуют ту фундаментальную основу речи, которая является врожденной и составляет базовую, или глубинную, структуру языка. Так называемая внешняя структура языка образуется путем различных преобразований базовой структуры.

Когда язык крайне упрощен, как у маленьких детей, или когда общаются люди, говорящие на разных языках, именно базовая структура используется для передачи основного смысла. Сходство детской речи с базовой структурой языка подтверждается тем фактом, что многие первые фразы ребенка удивительно похожи в разных языках. Предложения из двух слов, составляемые американскими детьми во второй половине второго года жизни, при буквальном переводе с английского на русский оказываются теми же выражениями, которые используют русские дети того же возраста.

Более того, эти детские высказывания не имитируют фразы, которые используют родители. Не зная или не умея воспроизвести то или иное правильное выражение, дети часто придумывают свои собственные (типа «убежалое молоко»), которые они, безусловно, не могли слышать от своих родителей.

Другая удивительная особенность речевого развития детей — быстрота, с которой они усваивают языковые нюансы. К пяти годам ребенок воспроизводит более 95% специфических оборотов родного языка. Уже один этот факт показывает, что дети имеют врожденную способность к освоению речи.

Дети старше пяти лет продолжают пополнять свой словарный запас и усваивают более сложные грамматические структуры, но в основном развитие разговорной речи в этом возрасте уже завершено. Теперь перед ребенком стоит не менее сложная задача освоения письменной речи.

Развитие интеллекта

Наиболее разработанная теория интеллектуального развития была предложена швейцарским ученым Жаном Пиаже. Он выделил в этом развитии четыре стадии.

Сенсомоторная стадия охватывает период младенчества. В первые месяцы жизни ребенок ведет себя так, как будто предметы, которые он в данный момент не может наблюдать, просто не существуют, и лишь постепенно начинает искать предметы, которые вышли из поля зрения, начиная предполагать, где они находятся. Он способен также координировать информацию, поступающую от разных органов чувств, так что осязательное, зрительное и слуховое восприятие предмета представляют собой не три независимых элемента его опыта, а три аспекта одного и того же объекта. Другое значительное достижение на данной стадии — развитие способности к целенаправленным действиям. На первых этапах грудной ребенок совершает только те произвольные движения, которые сами по себе чем-то для него привлекательны и интересны, но постепенно он переходит к действиям, направленным на достижение цели. Первоначально они основаны лишь на ранее освоенных произвольных движениях; в дальнейшем ребенок начинает самостоятельно и намеренно варьировать свое поведение.

Стадия дооперационального мышления. На этой стадии начинает формироваться вербальное и понятийное мышление. Первый этап, или первая стадия развития мышления, характеризуется тем, что ребенок осваивает окружающий мир на поведенческом уровне, но не может предвидеть или выразить словесно последствия того или иного события. Например, он узнает предмет, если видит его под другим углом, но не в состоянии предвидеть, как он будет выглядеть в новом положении. На второй стадии ребенок начинает приобретать знания, делать сравнения и предсказывать последствия. Однако его мышление еще не носит систематического характера.

Стадия конкретных операций. На третьей стадии, начинающейся примерно в семь лет, ребенок в состоянии рассматривать проблемы на понятийном уровне и приобретает простейшие представления о таких категориях, как пространство, время и количество. Если на предыдущей стадии ребенок думает, что, например, при переливании воды из узкого стакана в широкий воды становится меньше, то на третьей стадии он понимает, что количество воды не зависит от формы сосуда. К концу второй стадии ребенок может сказать, какая из двух палок больше, но не может расположить несколько палок по длине в правильной последовательности. На третьей же стадии он приобретает понятие об упорядоченности объектов.

Стадия формальных операций начинается примерно с 11-ти лет. Мышление ребенка систематизируется, он способен определять следствия, исходя из причин какого-либо явления. Например, если жидкости А и Б при смешивании становятся красными, при добавлении жидкости В цвет исчезает, а жидкость Д ничего не меняет, ребенок будет систематически перебирать все возможные комбинации, пока не установит особенности действия каждой жидкости. Таким образом, на 4-й стадии ребенок приобретает способность формулировать и проверять гипотезы путем систематического научного поиска.

Развитие мальчика и девочки

Разница между мальчиками и девочками всерьез начинает проявляться где-то с 6 лет… Свои стадии развития есть у мальчиков, свои — у девочек.

Литература

Карабанова Возрастная психология.docx — М.: 2005.

Источник