Венгер игра и ее роль в развитии ребенка дошкольного возраста

Юлия Смолина

Игра и ее роль в психическом развитии ребенка

Игра и ее роль в психическом развитии ребенка

Смолина Ю. Г., педагог-психолог

МБДОУ «ДСОВ № 93»

г. Братск, Иркутская область

Все мы, когда-то были детьми, наверняка самые светлые воспоминания и впечатления связаны у нас с играми. Золотое время детских игр кратко и его надо ценить.

Значение игры состоит в том, что в процессе ее вырабатываются и совершенствуются различные способности, в том числе способность психической регуляции своей деятельности. Тренировочный характер игровой деятельности несомненен. Чувство удовольствия, вызываемое ею, — основной ее стимулятор. Такая стимуляция в высшей степени целесообразна, так как без игры не смогли бы сформироваться навыки деятельности и поведения, необходимые для самого существования животного.

По единодушному мнению психологов, игра — ведущая деятельность ребенка и основа всего последующего его развития, ибо именно в игре он первоначально обретает опыт для жизни в обществе и развивает все те физические и духовные силы и способности, которые ему для этого необходимы.

Зачатки игровой деятельности появляются тогда, когда ребенок, не без влияния взрослых, берет на себя ту или другую роль, когда один предмет выступает как обозначение другого предмета или существа. Тогда становится возможным “ехать” или “лететь” на стуле, как на автомашине или самолете, скакать на палочке, как на лошади, и т. п. “В игре ребенок создает мнимую ситуацию”, — подчеркивает Л. С. Выготский, отмечая необычайное значение в игре воображения, которое и позволяет осуществлять иллюзорную реализацию нереализуемых желаний.

Детская игра — своеобразный театр, в котором ребенок выступает нередко одновременно и как “актер”, играющий какую-то роль, будь то роль мамы или доктора, воспитательницы или пожарника, и как “режиссер”, организующий действия своих сверстников (“Я буду доктор, а ты — больной”) и участвующих в игре вещей, и как “драматург”, импровизирующий сюжетное действие и словесный текст за себя и за куклу. Ребенок является одновременно и организатором игрового “спектакля” и его зрителем, ибо при всей увлеченности игровым действием он не теряет из виду реальности, из материала которой и по образцу которой он строит реальность игровую.

Вместе с развитием ребенка, обогащением его жизненного опыта развивается и сама игра. Она становится все более сюжетно организованной. Центр ее перемещается от действия с предметами к изображению действий и отношений жизни взрослых. Обобщая обширный экспериментальный материал, автор обстоятельной монографии “Психология игры” Д. Б. Эльконин приходит к выводу, что “путь развития игры идет от конкретного предметного действия к обобщенному игровому действию и от него к игровому ролевому действию: есть ложкой; кормить ложкой; кормить ложкой куклу; кормить ложкой куклу, как мама, — таков схематически путь не ролевой игре”, а “роль является смысловым центром игры, и для ее осуществления служит и создаваемая игровая ситуация, и игровые действия».

Игра — важнейший фактор и средство воспитания дошкольника. Поэтому взрослые играют с детьми, учат их играть. Но сама игра — деятельность спонтанная, непринужденная. Ребенка нельзя заставить играть. В игре он чувствует себя свободным. Но и эта свобода — действие на основе осознанной необходимости. Такой необходимостью в игре являются ее правила. Эти правила определяются самими играющими по образцу отношений в неигровом мире. “Так нельзя!”,

“Так не бывает!”, “Так не кушают!” — основные доводы детей, когда им навязывается игровая ситуация, не соответствующая реальным отношениям. Чем старше ребенок, тем больше усложняются правила. Усложняются и в то же время схематизируются, особенно в условных играх (в прятки, в “казаки-разбойники”, в классы, игры с мячом и т. д.).

В чем заключается необходимость игровой деятельности ребенка? Растущий ребенок по природе своей деятельное существо, осваивающее огромную информацию благодаря своей любознательности (все дети на определенной стадии становятся “почемучками”). Но он не способен своей деятельностью удовлетворять свои насущные потребности в еде, одежде, жилище и т. д. Ему и не нужно это делать, пока он находится в мире детства. Поэтому он может себе позволить заниматься непродуктивной деятельностью, деятельностью ради самой себя, ради того удовольствия, которое она доставляет. А удовольствие она доставляет не только процессом двигательной активности органов чувств и частей тела, но и тем, что она разрешает (пусть иллюзорно) противоречие между потребностью действовать, как взрослый, и невозможностью действовать реально, действительно осуществлять те операции, которые требует содержание действия (водить машину, лечить больного, готовить обед и т. п.). “Может ли вообще разрешиться это противоречие?”— ставит вопрос А. Н. Леонтьев и отвечает на него следующим образом: “Да, оно может разрешиться, но оно может разрешиться у ребенка только в одном-единственном типе деятельности, а именно в игровой деятельности, в игре. Это объясняется тем, что игра не является продуктивной деятельностью, ее мотив лежит не в результате, а в содержании самого действия. Поэтому игровое действие свободно от той обязательной стороны его, которая определяется реальными условиями данного действия, т. е. свободно от обязательных способов действия, операций”.

Игра, таким образом, противостоит действительности, реальной жизни, трудовой деятельности. Но можно ли за это упрекать играющего ребенка? Упрекать за то, что он серьезно занят несерьезным делом? Разумеется, нет. Такие упреки адресуют взрослым, если они впадают в ребячливость, страдают инфантилизмом и пренебрегают, отдаваясь игровым забавам, серьезными жизненными обязательствами, общественно необходимым трудом. Что же касается настоящей игры, игры ребенка, то она не только противостоит реальности, но она есть необходимый способ ее освоения.

Исследователи не раз обращали внимание на двуплановость игры, т. е. на то, что играющий ребенок одновременно и верит и не верит в реальность игрового действия. Он, конечно, прекрасно знает, что стул — это не самолет, но в воображении он испытывает реальные чувства, подобные тем, которые испытывают, управляя самолетом. Когда исчезает один из компонентов игрового действия — реальность или воображаемая ситуация, когда прекращается движение между ними, переход одного в другое, игра прекращается или извращается. Психически нездоровый ребенок, играя, впадает в экстаз, принимая игровое действие, например горение костра, за реальность. В работе, посвященной нарушениям игровой деятельности, мы читаем: “Как известно, взяв на себя определенную роль, здоровые дети всегда понимают условность игры, у них сохраняется “взгляд со стороны”. Более того, именно это внешнее контролирование позволяет детям оценивать, что в игре “по правде”, а что “понарошку”, что “как настоящее” и что “так не бывает”. Известно, что чем правдивее и точнее изображается ребенком реальность, тем интереснее игра.

Для понимания сущности игры важно различать се субъективное и объективное значения. Субъективное значение игры определяется ее мотивом, непосредственным побуждением к игре, которым является получение удовольствия в самом процессе игровой деятельности. Если судить о природе игры только по этому значению, то легко прийти к выводу, что она не что иное, как пустая забава. Однако объективное значение игры, о котором сам ребенок и не догадывается и которое непосредственно не проглядывается при виде игры детей, а раскрывается научным исследователем игровой деятельности, существенно иное, чем субъективное. Это функции игры в развитии ребенка. Игра содействует формированию физических и духовных способностей растущего человечка, его познавательной деятельности, воображения, воли, властвования собой. Игра — это школа общения. “Ребенок учится в игре своему “я” (Л. С. Выготский, но он в игре, овладевая ролью, учится понимать другого, входить в ей) положение, что чрезвычайно важно для жизни в обществе. Поэтому игра — действенное средство нравственного воспитания

Итак, игра — непринужденная деятельность в воображаемой ситуации по определенным правилам. И если субъективная цель игры, ее мотив находятся в самом процессе деятельности, доставляющем удовольствие, то объективное значение игровой деятельности заключается в формировании и тренировке физических и духовных способностей, необходимых для осуществления других видов деятельности и жизни личности в обществе.

Список литературы

1. Аникеева Н. П. Воспитание игрой / Н. П. Аникеева. – М., 1987. – 323с.

2. Аникеева Н. П. Игра в педагогическом процессе / Н. П. Аникеева. – Новосибирск, 1989. – 172с.

3. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – М., 1998. – 237с.

4. Запорожец А. В. Некоторые психологические проблемы детской игры / А. В. Запорожец // Дошкольное воспитание. 1965. №10. С. 24.

5. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста / Под ред. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. – М., 1989. — 643с.

6. Меджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре / Д. В. Меджерицкая. – М.: Просвещение, 1982. – 632с.

7. Развитие личности ребенка. Пер. с англ. / Под ред. А. М. Фонарева. – М.: Прогресс, 1987. – 272с.

8. Эльконин Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. – М., 1978. – 534с.

9. Эльконин Д. Б. Психологические игры / Д. Б. Эльконин. – М., 1978. – 753с.

10. Эльконинова Л. И. Роль волшебной сказки в психическом развитии дошкольников / Л. И. Эльконинова // Мир психологии. 1998. № 5. С. 28-30

Источник

Библиографическое описание:

Панова О. В. Особенности развития сюжетно-ролевой игры у дошкольников // Молодой ученый. 2017. №38. С. 116-118. URL https://moluch.ru/archive/172/45729/ (дата обращения: 20.02.2020).

Игра — это творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них новой действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка.

Л. С. Выготский

В 21 веке жизнь детей претерпела значительные изменения и стала очень тесно связана с финансовыми возможностями родителей. Дети быстрее, чем взрослые, успевают освоить телевизор, компьютер, мобильный телефон и прочие гаджеты. Вместе с родителями они слушают одни и те же песни, смотрят одни и те же передачи по телевизору; посещают вместе с семьей кафе и рестораны, выезжают на отдых за границу, путешествуют; ориентируются в марках автомобилей, и в рекламе. Дети многим интересуются и о многом готовы рассуждать. Но по–прежнему, дети ориентированы на самоценные, детские виды деятельности. Они любят фантазировать, сочинять, радоваться и, конечно, играть.

С принятием ФГОС игра стала рассматриваться как содержание и форма организации жизни. Во все виды детской деятельности, в том числе и в общение воспитателя с дошкольниками, включаются игровые моменты, ситуации и приемы.

Отдельное место в деятельности дошкольника отводится сюжетно — ролевой игре. Деятельностная сторона данной игры носит отражательный характер. Важная особенность сюжетно-ролевой игры состоит в наличии в ней подражательной или полностью выдуманной ситуации, в которой ребенок играет роль взрослого и воспроизводит все то, что наблюдает среди взрослых, копируя трудовые или социальные функции взрослых людей, моделируя отношения между ними. В процессе игры ребенок показывает себя тем, кем ему хочется быть, и он «находится» там, где ему хочется находиться, во время игры он участвует в интересных и привлекательных событиях.

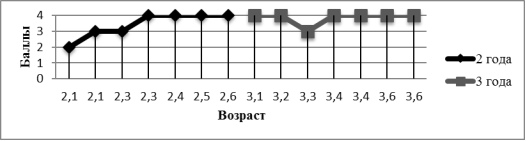

В течение всего дошкольного возраста прослеживается динамика развития игры от первого уровня (в младшем дошкольном возрасте) к четвёртому (в старшем дошкольном возрасте).

В младшем дошкольном возрасте дети, чаще всего, играют по одиночке (игры рядом, индивидуальные), поскольку они еще не умеют договариваться друг с другом, распределять роли и игровой материал. Тематика игр в основном бытовая, берется из жизни: полученные впечатления, наблюдения за непосредственным окружением. К таким играм относятся: «дочки-матери», «детский сад», «поездка на машине», «лечение в больнице». Сюжеты игр однообразны. Ребенок берет на себя определенную роль, но редко ведет себя в соответствии с этой ролью. Детям нравится воспроизводить ролевые действия, передавать ролевое поведение эмоционально. Изначально игра сопровождается лишь отдельными репликами, но со временем ролевой диалог развивается, также и с воображаемым собеседником. Дети, хорошо овладевшие действиями с сюжетно-ролевыми игрушками, свободно используют в игре предметы-заместители, они умеют заменять недостающие тематические игрушки другими предметами. Постепенно сюжетно-ролевая игра изменяется — из одиночной она превращается в совместную, в которой участвуют двое и более детей. Данный переход осуществляется следующим образом: сначала у ребенка возникает интерес к игре друга, потом он на короткое время включается в игру товарища, а затем дети вновь расходятся. Однако в результате глубокого проникновения в жизнь взрослых дети начинают понимать, что взрослые взаимодействуют друг с другом, и желание воспроизвести их жизнь побуждает детей присоединить к игре своих друзей. Появляется необходимость организации игры, в которую включено несколько ролей, и возникает потребность обсудить ход и правила игры с другими детьми. В младшем возрасте предпосылкой к началу игры выступает предложение взрослого или полученные впечатления. Как правило, игры непродолжительны. Они длятся до 10–15 минут. Все это характеризует 1 уровень развития игры, основным содержанием которого являются игры — действия с предметами.

В среднем дошкольном возрасте в играх появляются маленькие группы по 2–3 человека (групповая форма организации), которым интересны одни и те же темы, игровые сюжеты. Тематика игр становится все более обширной. В игру включаются элементы общественной жизни. Сюжеты усложняются — становятся развернутыми и разнообразными. Для детей главным в сюжете становится воспроизведение отношений между людьми, соблюдение правил взаимоотношений. Ролевой диалог становится более длительным и содержательным. Дети стараются передать характерные особенности изображаемого персонажа посредством движений, мимики, жестов, интонации. Ролевое взаимодействие в игре весьма длительное — до 40–50 минут. Дети самостоятельно выбирают предметы-заместители, с легкостью дают им и воображаемым предметам словесные обозначения. Значительная роль при организации игры принадлежит взрослым, однако их помощь не должна быть навязчивой. Детям нельзя предлагать готовые образцы игры, воспитатель лишь помогает детям в организации и ходе игры. При возникновении конфликтных ситуаций воспитатель помогает их разрешить. Постепенно дети учатся управлять игрой и организовывать ее самостоятельно. Вышеперечисленное характеризует 2 уровень развития сюжетно-ролевой игры. Суть игры заключается в действии с предметом, которое разворачивается более полно и последовательно, в соответствии с ролью, которая обозначена словесно. Последовательность действий становится правилом.

В возрасте 5 -6 лет сюжетно-ролевая игра, чаще всего, коллективная. Игры проводятся на самую разнообразную тематику. В них дети воспроизводят события и ситуации, которые находятся за рамками их личного опыта, они хотят воспроизвести события, происходящие в жизни страны и всего мира. В играх дети объединяют знания, полученные из личных наблюдений, книг, кинофильмов, рассказов взрослых. Дети заранее распределяют роли, выбирают материал для игры. У детей насчитывается 7–10 ролей в играх, из них 2–3 являются любимыми. Иногда из-за большого количества ролей дети не успевают развить сложный сюжет и осуществить до конца задуманные действия своих ролей, в результате чего возникает конфликт. В этот момент необходимо вмешательство воспитателя, а детям следует остановить игру и определить ее дальнейшее развитие. В этом возрасте в играх воспроизводятся реальные отношения из окружающей жизни через словесное общение, поэтому часть действий выполняются детьми словесно. В 5–6 лет для детей очень важно соблюдение правил игры. Если кто-то не желает соблюдать их или не знает как справиться с ролью, остальные участники игры это сразу же замечают. Все это характеризует 3 уровень развития игры, на котором основным содержанием игры остаются также действия с предметами, однако они дополняются действиями, которые направлены на установление разнообразных контактов с партнерами по игре.

В 6–7 лет игры носят совместный, коллективный характер. Объединения устойчивы. Соотношение ролевых и реальных взаимоотношений принимает сложный характер. В этом возрасте можно выделить организаторов игр — это дети, которые знают много сюжетов и пользуются авторитетом. Как правило, они принимают главную роль. Но иногда такой ребенок может выбрать и второстепенную роль, продолжая при этом «вести» всю игру, определяя и контролируя действия остальных. У детей старшего дошкольного возраста развивается режиссерская разновидность сюжетно-ролевой игры. Режиссерская игра является одиночной игрой, в которой используется опыт совместной. В ней ребенок не принимает на себя ни одну из ролей, а занимается режиссированием. Он разделяет роли между игрушками, а сам только передвигает их, придумывает сюжет игры и диалоги между персонажами. Сложность сюжетов в таких играх может быть весьма высокой. Например, сражение целой армии, в которой есть генералы, офицеры, разведчики, которая составлена из игрушечных солдатиков всадников, пушек, танков. Кроме сюжетно-ролевых игр в старшем дошкольном возрасте значительными становятся подвижные и дидактические игры. Их общая особенность состоит в том, что в данных играх существуют четкие правила. Смысл данных игр для ребенка сводится к строгому выполнению правил и выигрышу. Все это соответствует 4 уровню развития игры, основным содержанием которого являются игры, отражающие отношения и взаимодействие взрослых друг с другом.

Главным в период дошкольного возраста является формирование и развитие ребёнка как личности. Личностные качества формируются в процессе активной деятельности и, главным образом в той, которая является ведущей на данном возрастном этапе. Игра — это ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Именно развитие сюжетно-ролевой игры больше всего способствует психическому развитию ребёнка. Если ребёнок не успел полноценно поиграть в дошкольном периоде, то он будет испытывать серьёзные трудности на следующем этапе развития, в школе.

Литература:

- Бойченко Н. А. Сюжетно ролевые игры дошкольников, — Киев «Радянская школа», 2008. — 654с.

- Венгер Л. А. Сюжетно-ролевая игра и психическое развитие ребенка // Игра и ее роль в развитии ребенка дошкольного возраста: Сб. научных трудов. — М., 1978–127с.

- Иванкова Р. А. Планирование педагогической работы по формированию сюжетно-ролевой игры у детей раннего и дошкольного возраста // Дошкольное воспитание: Традиции и современность. — М., 2002 — № 4–53–56.

- Краснощекова, Л. В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста [Текст] / Н. В. Краснощекова.– Ростов н/Д., 2007. — 415 с.

- Михайленко Н. Я. Теория сюжетно — ролевых игр. — М.: ЮНИТИ. 2010. -365с.

- Михайленко, Н. Я. Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду: пособие для воспитателя [Текст] / Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. — 3-е изд., испр. — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. — 96 с.

- Михайленко, Н. Я. Как играть с ребенком [Текст] / Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. — 3-е изд. — М.: Обруч, 2012.

- Монахова, Д. Л. Мир игры и празднично — игровая культура детства [Текст] / Д. Л. Монахова // Дошкольное воспитание. — 2011. — № 5. — С. 161– 162.

- Новоселова, С. Л. Игра: определение, происхождение, история, современность [Текст] / С. Л. Новоселова // Детский сад: от А до Я, 2003. –№ 6.

- Смирнова Е. И. Современный дошкольник: особенности игровой деятельности.// Дошкольное воспитание. 2002. — № 4. — С. 70–74

- Иванкова Р. А. Планирование педагогической работы по формированию сюжетно-ролевой игры у детей раннего и дошкольного возраста // Дошкольное воспитание: Традиции и современность. — М., 2002 — № 4–53–56.

Основные термины (генерируются автоматически): ребенок, игра, сюжетно-ролевая игра, дошкольный возраст, роль, уровень развития игры, старший дошкольный возраст, младший дошкольный возраст, основное содержание, ролевой диалог.

Источник