Условно вариативный прогноз развития ребенка

Психологический диагноз

Психологический диагноз – формулировка заключения об изучавшихся свойствах личности.

Психологический диагноз является конечным результатом деятельности психолога. Он направлен на описание и выявление сущности индивидуально-психологических особенностей личности с целью выяснения текущего развития, а также разработке рекомендаций и прогноза.

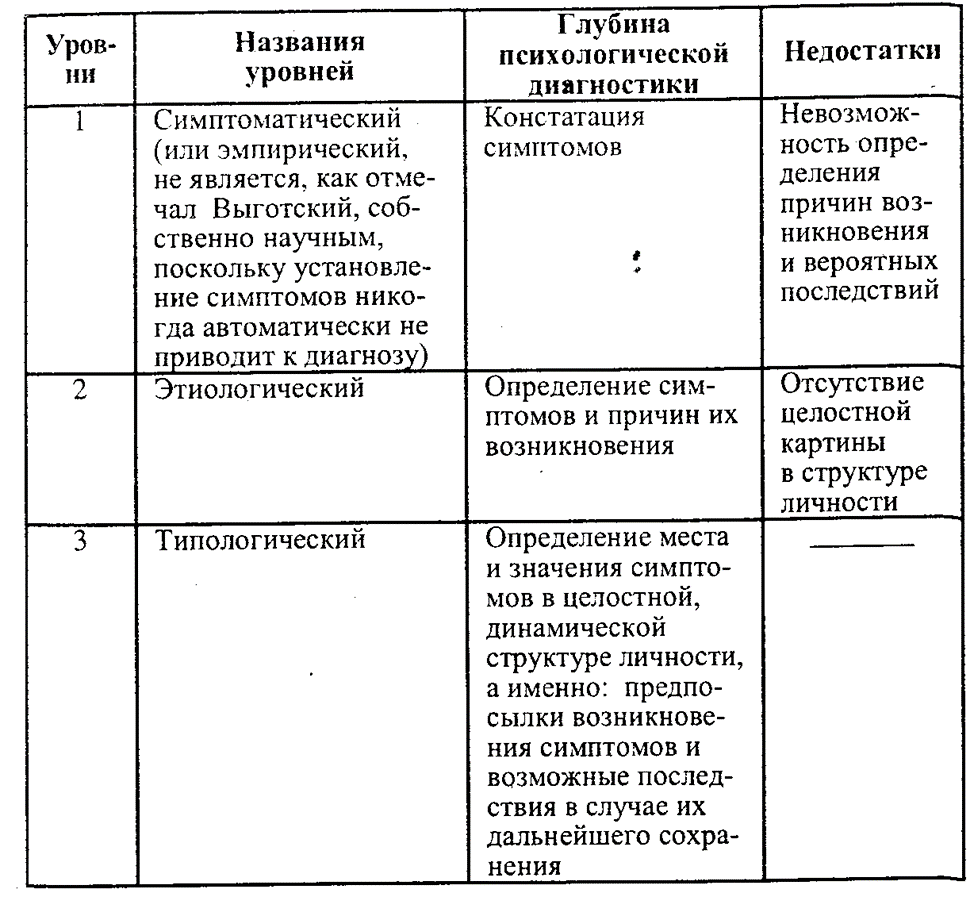

Л. С. Выготский выделял несколько уровней постановки психологического диагноза (рис.1).

Рисунок 1. «Уровни психологического диагноза по Л. С. Выготскому»

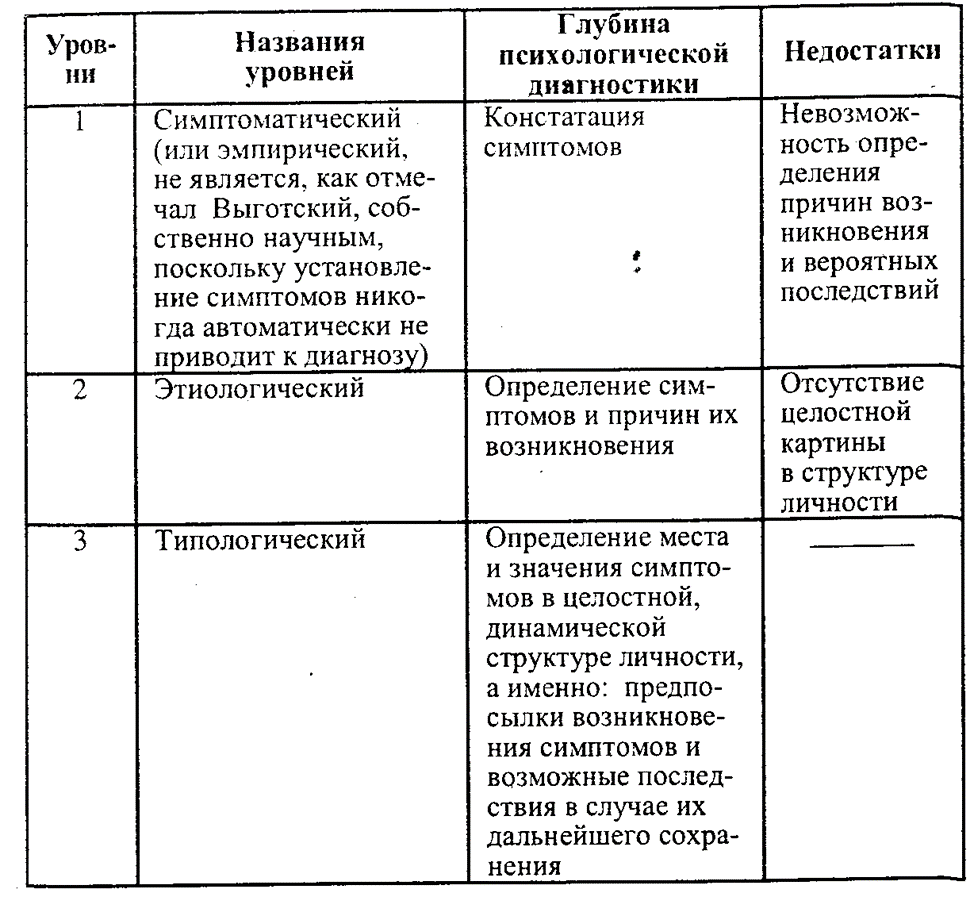

Рисунок 2. «Клинико-психологический диагноз»

С другой стороны, существует схема принятия решения в установлении клинико-психологического диагноза (рис.2).

Структурированность психологического диагноза — приведение разнообразных параметров психического состояния человека в определенную систему.

Психологический диагноз важен для психологического прогноза поведения (за исключением диагностики текущего психического состояния).

Отличие психотерапевтического вмешательства от медицинского заключается в следующих положениях:

- природа неблагополучия кроется не в болезненных процессах, происходящих в организме человека, а в особенностях его личности, специфике жизненной ситуации и характере взаимоотношений с окружающими;

- обращающийся за помощью и объективно не является, и субъективно не признаёт себя больным.

Основное в медицинском диагнозе — определение и классификация имеющихся проявлений заболевания, которые выясняются через их связь с типичным для данного синдрома патофизиологическим механизмом.

Психологический прогноз

Психологический прогноз – это вид оказания психологической помощи с помощью сообщения результатов психологического обследования и разработки рекомендаций.

Психологический прогноз – это конкретное предсказание или суждение о состоянии изучаемого свойства в будущем, основываясь на психологическом диагнозе.

При формулировании психологического прогноза важно ориентироваться на типологию личности, которая поможет более грамотно составить психологический прогноз.

Также обязательным является сообщение клиенту вероятностных характер прогноза.

Прогноз не может быть осуществлен на основе одних результатов теста, он должен также исходить из общих установок клиента и других аспектов.

Необходимыми качествами психологического прогноза по Л. С. Выготскому считаются:

- Развернутость,

- Дифференцированный характер,

- Полнота содержания,

- Разбивка на отдельные возрастные этапы.

Л. С. Выготский сделал предположение о том, что психологический прогноз может быть верен лишь в том случае, если не изменяются условия развития личности.

Существует также условно-вариантный прогноз развития ребенка. В его основе лежит несколько линий развития ребенка, которые определяются в соответствии с тремя типами ситуаций:

- Сохранение неблагоприятных условий развития,

- Ослабление неблагоприятных условий развития,

- Усугубление неблагоприятных условий развития.

Вывод

Таким образом, у психолога есть ориентации родителей по ряду следующих вопросов:

- Прогноз о вероятной картине развития личности ребенка без психологической работы,

- Методы работы с ребенком по ослаблению проблемы,

- Прогноз по поводу условий, которых следует избегать.

Источник

С понятием психологический диагноз тесно коррелирует понятие психологического прогноза. В современной литературе можно встретить точку зрения, согласно которой конечной целью психологического диагноза является прогноз.

Психологический прогноз, основываясь на полученной в процессе диагностического обследования информации, позволяет сделать вывод о будущем состоянии обследуемого. Сам по себе прогноз не ведет к изменениям реального состояния человека, но на его базе формируются рекомендации по осуществлению профилактических мероприятий, что придает прогнозу практическую направленность. Л.С. Выготский считал принципиально возможным предсказать на основе всестороннего исследования ребенка путь и характер детского развития, но только в том случае, если все условия развития ребенка сохраняются в прежнем виде и с ним проводится динамическое исследование.

Часто говорят об условно-вариантном прогнозе развития ребенка, под которым понимаются возможные варианты дальнейшего хода развития ребенка в случае реализации различных условий. Другими словами, речь идет не о предсказании однозначного исхода, что принципиально невозможно, а о том, какой наиболее вероятный ход развития ждет ребенка, если те или иные неблагоприятные условия будут сняты или сохранятся.

Психодиагностическое заключение

Психодиагностическое заключение – обзорная запись о проведенном обследовании. Психодиагностическое заключение не тождественно протоколу обследования, а особый вид психодиагностической документации, имеющий свой собственный статус.

Существует множество подходов к написанию психодиагностических заключений. Основные принципы, регламентирующие оформление данного документа заключаются в следующем:

1 – содержание и стиль заключения зависят от теоретических установок и специализации диагноста. Поэтому они не имеют единой стандартной формы и правил написания. Главное, чтобы заключение соответствовало потребностям, интересам и уровню подготовки тех, кому адресовано.

2 – в содержании заключения должна быть обозначена цель диагностического обследования; как правило, она соответствуют цели обращения.

3 – заключение обычно ориентируется на действие, т.е. в нем даются относительно конкретные рекомендации в соответствии с запросом обратившегося за помощью лица.

4 – содержание заключения состоит из записи полученных данных и выводов из них. Описание тестов и протоколы или бланки выполнения тестовых заданий могут прилагаться к заключению.

5 – всякая описательная оценка действий индивида и сама система оценок должны быть четкими.

Примерная структура психодиагностического заключения:

1. Анкетные данные: ФИО, возраст, пол, дата рождения, время проведения диагностики, другие, необходимые для представления полной информации пункты.

2. Феноменологический уровень: описание жалоб, симптомов, особенностей поведения клиента, его отношение к процедуре обследования. Феноменологический уровень в заключении может отражаться в следующих пунктах: краткое содержание жалобы (что, когда, с кем случилось); общие впечатления о клиенте; субъектный локус жалобы (на кого жалуется клиент); объектный локус жалобы (на что жалуется); суть проблемы; самодиагноз или эмпирический диагноз других лиц и т.д.

3. Уровень причинных оснований: включает в себя описание возможных причин состояния человека.

4. Методы обследования: перечисляются все методы и методики, которыми пользуется диагност для проверки выдвинутых гипотез о причинах актуального состояния клиента.

5. Результаты обследования: в результатах фиксируются данные по каждой проведенной методике (на уровне кратких, обобщенных выводов) без их подробной интерпретации.

6. Заключение – основной пункт, предполагающий подробное описание выводного знания о причинах состояния обследуемого человека и психологический диагноз как последний штрих всей диагностической деятельности.

7. Назначение – конкретные рекомендации обследуемому или другим лицам по коррекции, профилактике или развитию его.

Источник

1. Индивидуальная консультация — это всегда диалог.

Практически для всех родителей работает универсальная формула консультации:

ПОДДЕРЖКА — АНАЛИЗ — ДИАЛОГ — РЕКОМЕНДАЦИИ — ПОДДЕРЖКА.

Это означает, что недопустимо говорить только о недостатках ребенка, также как и недопустимо начинать с недостатков.

Это означает, что нельзя просто перечислить родителю итоговые результаты тестирования ребенка.

Это означает, что нельзя выступать в роли «третейского судьи» в консультации.

Это означает, что диагностическая картина должна быть дополнена конкретными рекомендациями по развитию тех или иных способностей. Диагноз без лечения не имеет смысла.

Это означает, что в итоге у родителя должен остаться оптимистический настрой, даже несмотря на получение информации о прогнозируемых проблемах в школе у ребенка.

Психологический диагноз — это диагноз развития ребенка, а не его личности. Имеет специфику и выраженный этический план. Поэтому недостаточно выявить уровень и характер развития, достигнутый ребенком на сегодняшний момент. Необходимо установить целостный процесс развития. Поэтому выдвижение психологического диагноза должно включать квалификацию данного этапа развития ребенка в контекст этапов и закономерностей всего развития в онтогенезе.

Представление о психологическом диагнозе выступает следующим образом:

- 1) Общая оценка психологического здоровья ребенка с точки зрения соответствия нормативного возрастного развития.

- 2) Описание индивидуальных особенностей развития ребенка (отличительные черты личности, разные стороны психической деятельности).

- 3) Психологическая квалификация характера и степени выраженности психологических проблем ребенка.

- 4) Выявление причин и условий появления этих трудностей и проблем.

- 5) Выявление зоны ближайшего развития.

В соответствии с психологическим диагнозом начинаем формировать психологический прогноз. Прогноз можно построить на основании того, как развивается ребенок, как он дошел до своих трудностей, и какое развитие он демонстрирует на настоящий момент.

Некоторые специалисты говорят, что прогноз делать нельзя, т.к. часто меняется среда развития, сильно действует научение, поэтому говорят о вариативном прогнозе.

Расписывается несколько вариантов развития при определенных условиях:

- 1. Если неблагоприятные условия сохранятся.

- 2. Если неблагоприятные условия устранены или существенно ослаблены.

- 3. Если неблагоприятные условия усилятся.

Обсуждение уязвимых сторон развития ребенка.

Специфика индивидуальной консультативной деятельности связана главным образом с психологическим обследованием, диагностикой развития ребенка и составлением программы помощи. Относятся к этой области и понятия психологического прогноза, коррекции и некоторые другие

Понятие психологического диагноза относится к числу наименее разработанных в современной психологии и не имеет, по существу, четкого обоснования. В практической психологии термин «диагноз» получил распространение в предельно широком и неопределенном значении — как констатация количественной или качественной характеристики признака.

В зарубежной психологии и психометрии данное понятие является производным от процедур тестового измерения и не имеет, по сути, самостоятельного значения. Достаточно сказать, что психологическая диагностика определяется как «идентификация психологических характеристик индивида с помощью специальных методов». Такое понимание психологического диагноза широко распространилось и в отечественных работах, сохраняя в первоистоках связь с логикой психометрического подхода. Вместе с тем указанный подход не является единственным. Предпосылки иного, содержательного подхода к построению понятия психологического диагноза были намечены Л. С. Выготским, а затем развиты Д.Б. Элькониным, Л.А. Венгером, Н.Ф. Талызиной и др.

В работах, посвященных детскому развитию, Выготский первым в отечественной науке поставил вопрос о сущности и специфике психологического диагноза.

Первые же шаги обнаружили две характерные особенности: тенденцию к подмене психологического диагноза медицинским и склонность к чисто эмпирическому описанию картины внешних проявлений неблагополучия ребенка (последнюю Выготский называл «пересказом жалоб» языком научной терминологии). Эти тенденции Выготский в равной мере считал неправомерными и опасными, хотя и вполне понятными на начальном этапе развития теоретической и особенно практической психологии.

Не преодолены они до конца и в настоящее время, несмотря на значительное число исследований.

В последующей работе Л.С. Выготского «Проблема возраста» указанные требования к возрастному диагнозу были дополнены еще одним важным требованием: не только определять уровень достигнутого, актуального развития, но и исследовать «зону ближайшего развития», т. е. характеризовать состояние развития ребенка «как со стороны созревшего, так и несозревшего процесса». Реализация этого требования представляется трудной задачей и для современной психологии.

Не случайно в современной зарубежной психологии многие специалисты отвергают термин «диагноз», утверждая, что его следует избегать из-за медицинского, т. е. ориентированного на болезнь, значения.

В свое время Выготский не мог опереться на сколько-нибудь разработанную концепцию структуры личности, но, несмотря на это, подчеркивал, что именно такая структура должна быть основой научно построенного психологического диагноза.

В отношении научного прогноза развития Выготский также мог высказать идеи лишь самого общего плана, однако и сейчас они представляют существенный интерес.

Как необходимые качества психологического прогноза Выготский выделял его развернутый, дифференцированный характер, имеющий такую же полноту содержания, как и в диагнозе, и разбивку на отдельные периоды, последовательные возрастные этапы. Он считал принципиально возможным предсказать на основе всестороннего исследования ребенка путь и характер детского развития, но только в том случае, если все условия развития ребенка сохраняются в прежнем виде и с ним проводится длительное динамическое исследование.

В рамках консультативной практики нам представляется целесообразным также говорить об условно-вариантном прогнозе развития ребенка, под которым мы понимаем возможные линии (варианты) дальнейшего хода развития ребенка в случае реализации различных условий. Другими словами, речь идет не о предсказании однозначного исхода (что принципиально невозможно), а о том, какой наиболее вероятный ход развития ждет ребенка, если те или иные неблагоприятные условия либо сохраняются, либо будут сняты, либо, напротив, усугублены и т. д. Подобная экстраполяция касается главным образом ближайших возрастных этапов развития и должна строиться с учетом всей совокупности возрастных и индивидуально-психологических факторов развития. хотя на современном этапе психология еще не располагает достаточно четким и конкретным знанием вариантов детского развития.

Источник