Теория конвергенции двух факторов в объяснении развития ребенка в штерн

Теория конвергенции двух факторов в объяснении развития ребенка

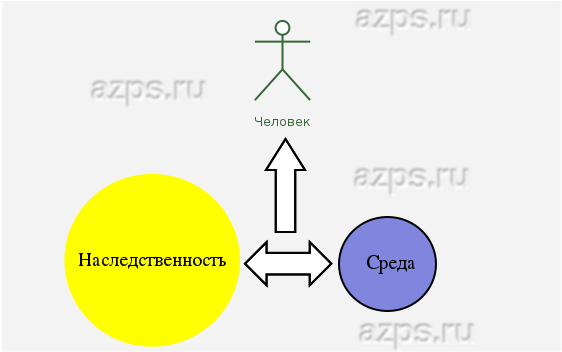

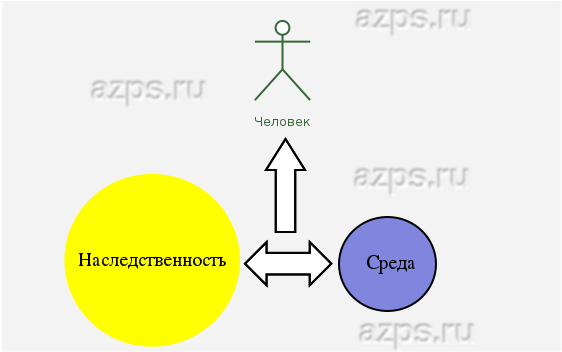

В работах В. Штерна эволюционно-биологический подход к объяснению психического развития предстает в форме теории двух факторов и их конвергенции (сближения). Согласно В. Штерну, ребенок – это организм, который при появлении на свет уже имеет определенные органические задатки, инстинкты, врожденные влечения. Эти внутренние особенности составляют первый фактор психического развития. Второй фактор составляют влияния окружающей среды – природной и общественной.

Развитие ребенка – это не простое проявление врожденных свойств и не простое восприятие внешних воздействий. Психическое развитие ребенка есть результат сближения (взаимодействия) внутренних данных с внешними условиями. В. Штерн считал неправомерным вопрос о том, происходит ли определенная психическая функция извне или изнутри. Функционирование психики представляет собой всегда и то и другое, только всякий раз в разных соотношениях. В. Штерн подчеркивал необходимость учитывать сензитивные периоды в психическом развитии как внутреннюю готовность для эффективного усвоения внешних воздействий, в том числе целенаправленно организуемых: например, для обучения языку, музыке, физическим действиям и т. д. Теория двух факторов, хотя и учитывает роль внешних влияний в развитии, представляет по своей сути концепцию наследственной предопределенности психического развития. Социальные факторы выступают лишь в роли условий, реализующих наследственно зафиксированные особенности психического развития.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Следующая глава >

Похожие главы из других книг:

Глава 1

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ

Ранний возраст – закладка основ психики

Прежде всего хотелось бы сказать, что даже у новорожденного, только недавно появившегося на свет и ничего не умеющего толком делать, уже есть свой неповторимый характер и к его

Теория развития способностей в отечественной психологии

Для того чтобы инициатива ребенка была адекватной, она должна вписываться в контекст той культуры, которая поддерживается взрослыми, и в которой проходит жизнь ребенка. В качестве инструмента анализа культуры

Освобождение от внутренних отвлекающих факторов

Чтобы сконцентрироваться на новом деле, нужно закончить предыдущее и освободить голову от мыслей о нем (а также от всех прочих мыслей). Не самая простая задача, но у тайм-менеджмента есть инструменты и на такие случаи.

Нейтрализация внешних отвлекающих факторов

Внешние отвлекающие факторы – это самые главные «воры концентрации». На этом по статистике теряется до половины времени. Понятно, что если маленький ребенок заплакал во время сна, то с этим ничего не поделаешь – нужно подойти

Глава 10

Задача приемного ребенка – «совмещение» своих статусов, как члена двух семей

С возрастом и с течением времени у каждого человека происходит формирование его личности со всеми ее индивидуальными особенностями. При этом личность человека формируется не в

Масару Ибука: теория раннего развития ребенка

Несколько лет назад многих родителей потрясла небольшая книга, которая называлась «После трех уже поздно». Ее автор – президент компании «Сони» Масару Ибука. Предисловие к английскому изданию было написано Гленом

Теория трех ступеней детского развития

Попытку построить детскую психологию на фундаменте биологии предпринял немецко-австрийский психолог К. Бюлер. Он, как и многие психологи, разделял распространенный взгляд на психическое развитие ребенка как на единый и

3.3. Общая теория психического развития в советской психологии

Культурно-историческое учение о природе психического

Общепризнанной теорией психического развития в отечественной возрастной психологии и в педагогической практике выступило культурно-историческое

1.2.4. Когнитивные теории личности (теория понятийных систем О. Харви, Д. Ханта и Г. Шродера и теория личностных конструктов Дж. Келли)

В когнитивных теориях личности в качестве основного выступало положение о том, что искать объяснение личностным чертам и своеобразию

Теория речевой деятельности и интегративная теория речи

Итак, выводя речь за рамки понятия «речевая деятельность», а психолингвистику за рамки понятия «теория речевой деятельности», прибегнем к чуть более детальному объяснению такой точки зрения.Согласно А. Н.

13

Кормление ребенка от года до двух

Стол накрыт. Вы уговариваете своего увлеченного восемнадцатимесячного малыша сесть в стульчик и гордо презентуете ему тарелку с горой превосходной кулинарии, на которую ушло столько трудов и, конечно же, в состав которой входят все

Увлажняйте и избегайте раздражающих кожу факторов

Дважды в день или чаще наносите на кожу ребенка гипоаллергенный, непарфюмированный увлажняющий лосьон или крем. Среди огромного разнообразия брендов трудно назвать один, который подходит любому ребенку. Пробуйте

Источник

Еще в середине двадцатого века в научной среде, в том числе среди психологов, «кипели страсти» по поводу источника психического развития человека. Господствовали две теории. Согласно первой предопределяющее значение в развитии ребенка отдавалось внутренним условиям, то есть фактору наследственности. Согласно второй теории на первое место выдвигались внешние условия, то есть влияние окружающей среды.

Сегодня такие споры могут вызвать, скорее, улыбку. Потому что это напоминает вопросы вроде таких: «Кто важнее, производитель пианино или его настройщик?» или «Что нужнее, кофе или кружка?» Тем не менее следует учесть, что до начала двадцатого века роль биологического в душевной жизни человека сильно недооценивалась. Лишь череда научных открытий, в том числе Дарвина и Павлова, показала, что основой психического является физиология.

Немецкий психолог и философ Вильям Штерн предложил теорию конвергенции (она же теория двух факторов), в которой делалась попытка снять односторонность крайних точек зрения на предмет. Эти крайние точки зрения иногда называются преформизм (нативизм) и сенсуализм (эмпиризм). В первой предопределяющее значение в психическом развитии придавалось внутренним условиям – фактору наследственности. Во второй – внешним условиям.

Штерн говорил о том, что психическое развитие ребенка определяется конвергенцией (взаимодействием) двух указанных факторов, однако при доминирующей роли фактора наследственности. За это Штерна причислили к лагерю биологизаторов, пусть даже и умеренных. Возможно, эта «биологизация» связана с тем, что Штерн много внимания уделял умственному развитию детей, а на способности, конечно, весьма значительно влияют природные задатки.

Штерн рассматривал среду как фактор, ускоряющий или тормозящий реализацию наследственно предопределенных свойств и особенностей психики. Психическое развитие в теории конвергенции сводится к внутреннему созреванию заложенных в организме свойств. Внешней среде придается лишь роль катализатора, фактора, который может ускорить или замедлить темп развития, но не вносящего ничего качественно нового в психическое развитие.

Штерн анализирует конвергенцию внешнего фактора и внутреннего на примере игры. Он выделил содержание и форму игровой деятельности, доказывая, что форма является неизменной и связана с врожденными качествами, для упражнения которых создана игра. В то же время содержание задается средой, помогая ребенку понять, в какой конкретно деятельности он может реализовать заложенные в нем качества.

Штерн предложил свою схему периодизации детского развития, в основу которой заложил как теорию конвергенции, так и биогенетическую концепцию (в онтогенезе как бы повторяется филогенез).

Когда человек впервые появляется на свет, то есть вступает в контакт с окружающим миром, его потенциал в этот момент не определен. Еще несколько лет ребенок не будет себя осознавать, понимание своих способностей и склонностей происходит еще позже. Окружающая среда, и в первую очередь социум, постепенно помогает ребенку осознать себя и свои особенности. Она помогает осознавать свой внутренний мир, придает ему четкую, оформленную и осознанную структуру. При этом ребёнок старается взять из среды все то, что соответствует его потенциальным склонностям, ставя барьер на пути тех влияний, которые противоречат его внутренним наклонностям.

Штерн утверждал, что существует не только общая для всех детей определенного возраста нормативность, но и нормативность индивидуальная, характеризующая конкретного ребёнка. В числе важных индивидуальных свойств он называл индивидуальные темпы психического развития, которые проявляются в скорости обучения.

В. Штерн, как и многие другие ученые того времени, был сторонником концепции рекапитуляции:

– в первые месяцы младенческого периода с еще неосмысленным рефлекторным и импульсивным поведением ребенок находится на «стадии млекопитающего»;

– во втором полугодии благодаря развитию схватывания предметов и подражанию достигается «стадия высшего млекопитающего – обезьяны»;

– в дальнейшем, овладев вертикальной походкой и речью, ребенок достигает «начальных ступеней человеческого состояния»;

– в первые пять лет игры и сказок человек стоит на «ступени первобытных народов»;

– обучение в школе, которое связано с овладением более высокими социальными обязанностями, соответствует вступлению в «стадию культуры».

«Стадия культуры» тоже распадается на три этапа:

– содержание античного и ветхозаветного мира наиболее адекватно первым школьным годам;

– средние годы носят черты фанатизма христианской культуры;

– в периоде зрелости достигается духовная дифференциация, соответствующая состоянию культуры нового времени (этап просвещения).

В период становления психологии как науки ученые испытывали потребность в собственных законах психологии. Отсюда и проистекает этот довольно натянутый «закон рекапитуляции», который постулировался как некий общий закон человеческого развития.

Литература

Обухова Л. Ф. Детская (возрастная) психология. М., 1996.

См. также

Развитие ребенка

- Варианты развития детей (перед школой)

- Влияние конфликтов на развитие ребенка

- Влияние образования на формирование личности

- Влияние семьи на становление личности

- Влияние фантазии на развитие детей и взрослых

- Воспитание и потребность достижения

- Детская ложь

- До и после трех

- Закаливание

- Значение игры для всестороннего развития личности ребёнка

- … и другое

RSS ![]()

azps@azps.ru

Источник

Теорию конвергенции, или, как ее еще называют, теорию двух факторов, разработал немецкий психолог В. Штерн (1975—1938) — специалист в области дифференциальной психологии, рассматривающей взаимоотношения биологического и социального факторов. Суть этой теории заключается в том, что психическое развитие ребенка рассматривается как процесс, складывающийся под влиянием наследственности и среды. Основной вопрос теории конвергенции состоит втом, чтобы установить, как возникают приобретенные формы поведения и какое влияние на них оказывают наследственность и окружающая среда.

В это же время в психологии существовали две теоретические концепции: эмпиризм («человек — чистая доска») и нативизм (существуют врожденные идеи).

Штерн полагал, что если есть основания для существования этих двух противоположных точек зрения, то истина заключается в их соединении. Он считал, что психическое развитие есть соединение внутренних данных с внешними условиями, но ведущая роль все равно принадлежит врожденным факторам. Примером тому может служить следующий факт: окружающий мир поставляет ребенку материал для игры, а то, как и когда он будет играть, зависит от врожденных компонентов инстинкта игры.

В. Штерн был сторонником концепции рекапитуляции и утверждал, что ребенок в первые месяцы младенческого периода находится на стадии млекопитающего: это подтверждается неосмысленным рефлекторным и импульсивным поведением; во втором полугодии жизни он достигает стадии высшего млекопитающего (обезьяны) благодаря развитию схватывания предметов и подражания; в дальнейшем, овладев прямохождением и речью, он достигает начальных ступеней человеческого состояния; в дошкольный период игры и сказок он стоит на ступени первобытных народов с их мифологическим сознанием; новый этап — поступление в школу — сопряжен с овладением социальными обязанностями более высокого уровня. Первые школьные годы связаны с изучением основ наук и письменных текстов в духе античного и ветхозаветного миров, средние подростковые классы — с христианской культурой Средневековья с характерным для нее фанатизмом, а годы юности — с культурой и цивилизацией Нового времени.

Теорию конвергенции развития подтверждают высказывания о том, что «яблоко от яблони недалеко падает» и «с кем поведешься, от того и наберешься». Английский психолог Г. Айзенк (1916—1997) считал, что интеллект на 80% определяется влиянием наследственности и на 20% — влиянием среды.

Австрийский психолог 3. Фрейд создал структурную теорию личности, основу которой составил конфликт между инстинктивной сферой душевной жизни человека и требованиями общества. Он считал, что каждый человек рождается с врожденными сексуальными влечениями, которые впоследствии попадают под контроль «Сверх-Я» и «Оно». «Оно» — это внутренняя психическая инстанция, которая под влиянием запретов выделяет из себя маленький кусочек «Я». «Сверх-Я» — инстанция, ограничивающая человеческие влечения. Получается, что на «Я» давят «Оно» и «Сверх-Я». Это типичная схема двух факторов развития.

Психологи смогли установить влияние биологического и социального аспектов на процесс развития, наблюдая за близнецами и сравнивая полученные результаты. Этот метод назвали методом близнецов. Как показал Д. Б. Эльконин, с методологической точки зрения, в исследовании близнецов

есть один серьезный недочет: проблема наследственного фонда рассматривается с позиций тождественности или нетождественности, а проблема средовых влияний всегда рассматривается с позиции тождественности. Но не существует одной (одинаковой) социальной среды, в которой воспитываются близнецы — необходимо учитывать, с какими элементами среды ребенок активно взаимодействует. Поэтому для получения достоверных результатов надо выбирать такие ситуации, в которых уравнение содержит не одно, а два неизвестных. Отсюда вытекает вывод, что при помощи данного метода могут изучаться индивидуальные различия, но не глобальные проблемы развития.

Источник