Теоретические подходы к развитию личности ребенка

ТОП 10:

Развитие — изменение, представляющее собой переход от простого к более сложному, от низшего к высшему; процесс, в котором постепенное накопление количественных изменений приводит к наступлению качественных. Являясь процессом обновления, рождения нового и отмирания старого, развитие противоположно регрессу, деградации. Источником и внутренним содержанием развития является наличие противоречий между старым и новым.

В.В. Зеньковский писал: «Дитя становится личностью – оно медленно раскрывается само для себя, — медленно развивается и вбирает в себя все из сферы самосознания. Приходит час, когда дитя научается отделять себя от других и становится личностью не только для других, но и для себя». [ 25. С.285].

Физическое и психическое развитие человека отвечает общим закономерностям. Поскольку явления физического и психического развития школьника, как и все явления природы, имеют свое прошлое и будущее, что-то отживающее и нечто нарождающееся, им свойственны внутренние противоречия (например, противоречие между требованиями, предъявляемыми организму, индивидуальности или личности и тем, чем располагает человек и как он может ответить на эти требования).

Рост организма (количественные изменения) связан с изменением его структуры и функций (качественные изменения). Накопление количественных и качественных изменений в организме приводят к переходу от одних ступеней возрастного развития к другим, более высоким, при этом каждая ступень возрастного развития качественно отлична от всех других.

В педагогике и психологии постоянно сталкивались два подхода к пониманию сущности развития личности: биологический и социологический. Биологический подход обуславливает этот процесс сугубо природными факторами и прежде всего теми, которые присущи человеку от рождения. Социологический подход предполагает, что преобладающее влияние на человека оказывают социальные факторы. Целесообразно рассматривать личность как целостную систему, в которой находит отражение как биологическое так и социальное. Растущий организм стремится к реализации собственного «Я» в границах, заданных задатками.

Развитие личности представляет собой единый процесс, в котором происходят как количественные, так и качественные преобразования. Процесс предполагает разрешения различного рода противоречий, которые являются источниками развития личности.

· противоречие между потребностями детей и возможностями их удовлетворения;

· противоречие между возможностями ребенка и требованиями общества;

· противоречие между целями, которые ставит перед собой ребенок и условиями их достижения.

Эти противоречия проявляются по-разному на различных возрастных этапах развития человека.

Л.С.Выготский выделил два уровня развития детей:

· «уровень актуального развития» – отражает наличные особенности психических функций ребенка, которые сложились на сегодняшний день.

· «зона ближайшего развития» – отражает возможности значительно больших достижений ребенка в условиях сотрудничества со взрослыми.( 15,Т.2, ,с.246-247)

Педагоги должны видеть завтрашний день развития ребенка, то, что он сегодня может делать при помощи взрослых, завтра он должен делать сам.

Задача педагога — способствовать развитию у ребенка организма (физическое развитие), индивидуальности (индивидуальное развитие) и личности (развитие личности). Развитие этих качеств начинается с первого шага жизни и с уверенности воспитателя (родителя, учителя), а затем и ребенка, что всего можно добиться, если проявить достаточную настойчивость и упорство. Конфуций сказал: «Если я буду ежедневно приносить по корзине земли и не отступлюсь от этого, то создам гору».

Развитие ребенка не происходит в одиночестве. На этот процесс оказывает влияние окружающая среда и, прежде всего система социальных отношений, в которую с самого раннего детства включается ребенок.

Что такое социализация?

Социализация как понятие сегодня широко употребляется в философских, психологических и педагогических работах. Под социализацией понимают интеграцию человека в систему социальных отношений, в различные типы социальных общностей (группу, институт, организации). Социализация рассматривается как усвоение им элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе которых формируются качества личности.

Несомненно, что содержание процесса социализации определяется заинтересованностью общества в том, чтобы его члены успешно овладевали общественными ролями, могли участвовать в производительной деятельности, создавали прочную семью, были законопослушными гражданами и т.д. Это характеризует человека как объект социализации. Однако полноценная социализация возможна, когда человек является не только объектом, но и субъектом этого процесса. Как субъект он усваивает социальные нормы и культурные ценности общества в единстве с реализацией своей активности, саморазвития, самореализации в обществе, то есть не только адаптируется к обществу, а активно участвует в процессе социализации, влияет на самого себя и свои жизненные обстоятельства.

Обратим внимание на то, что процесс социализации существенным образом зависит от тех норм, принятых в обществе, которые регулируют требования, предъявляемые обществом человеку, и обеспечивают его адекватное включение в социальную деятельность. Социализация выступает как элемент механизма саморегуляции социальной жизни, обеспечивает сохранение и развитие социума. Социализируясь, человек не только обогащается опытом, но и реализует себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства и окружающих людей. В процессе усвоения социального опыта происходит формирование социальных чувств: социальных симпатий и антипатий.( В.В. Зеньковский)

От того, как индивид становится элементом социальной организации, включается в общество, зависит, с одной стороны, формирование способности социальной организации влиять на личность, с другой — формирование способности личности поддаваться влиянию других людей.

Общество, являясь сложной системой, дифференцируется на ряд ролей, предполагает участие каждого воспитанника в деятельности и общении зависимых подструктур (в сфере политических и экономических отношений, социальных групп, общественных институтов и т.п.). Это определяет разнообразие социальных ролей и социальных позиций человека.

Говоря о социализации человека, мы имеем в виду, прежде всего формирование готовности к реализации индивидом совокупности социальных ролей, освоение этих ролей. При этом происходит социальное самоопределение — выбор детьми своей роли и позиции в общей системе социальных отношений, предполагающий их включенность в эту систему на основе сформированных интересов и потребностей.

Социализация формирует личность, существенные черты которой определяются тем, какое место занимает человек в системе социальных отношений: дружеский, любовных, семейных, производственных, политических и т.д. П.Н.Наторп писал: «Человек становится человеком благодаря человеческой общности…, не вырастает в одиночестве, не вырастает и просто один рядом с другим, в приблизительно одинаковых условиях, но каждый — под многосторонними влияниями друг-друга, непрестанно реагируя на эти влияния» [41.С.76].

Долгие годы школа готовила учеников к кажущемуся социальному благополучию, которое было запрограммировано системой социальных отношений. Идеальным считалось, что выпускники школы пойдут туда, куда их позовет общество. Однако это явно противоречило реальным оценкам того будущего, которое по-разному видели выпускники школы. Характерным в этом отношении является выступление на выпускном вечере Юлечки Студенцовой, героини повести Владимира Тендрякова «Ночь после выпуска». «Люблю ли я школу? — Голос звенящий, взволнованный. — Да, люблю! Очень!.. Как волчонок свою нору… И вот нужно вылезть из своей норы. И оказывается — сразу тысячи дорог!.. Тысячи!.. По какой мне идти? Давно задавала себе вопрос, но отмахивалась, пряталась от него. Теперь все — прятаться нельзя. Надо идти, а не могу, не знаю… Школа меня заставляла знать все, все, кроме одного — что мне нравиться, что я люблю. Мне что-то нравилось, а что-то не нравилось. А раз не нравиться, то и дается труднее, значит, этому не нравившемуся и отдавай больше сил, иначе не получишь пятерку. Школа требовала пятерок, я слушалась и … и не смела сильно любить… Теперь вот оглянулась, и оказалось — ничего не люблю. Ничего, кроме мамы, папы, и школы. И тысячи дорог — и все одинаковы, все безразличны… Не думайте, что я счастливая. Мне страшно. Очень!» [61.С.12].

Юлечку и других героев повести можно назвать «жертвами социализации». Привыкнув приспосабливаться к определенному типу отношений, сложившихся в школе, они оказались в очень затруднительном положении при выборе своего только себе присущего способа социального поведения.

Такими же «жертвами» социализации являются и те, кто в отношениях с людьми не может адаптироваться к нормам отношений группы людей, общества в целом.

Критерии социализации

В процессе социализации решаются две группы задач: социальной адаптации и социальной автономизации личности. Решение этих задач, по сути противоречивых и в то же время диалектически единых, существенно зависит от многих внешних и внутренних факторов. С.И. Гессен писал: «Давление внешней среды должно соответствовать внутренней силе сопротивления растущей личности ребенка. Центростремительная сила в человеке должна всегда превышать центробежные силы внешней культуры, но и непрерывно ощущать их возрастающий напор». (22 ,с.86)

Социальная адаптация предполагает активное приспособление индивида к условиям социальной среды, а социальная автономизация — реализацию совокупности установок на себя, устойчивость в поведении и отношениях, которая соответствует представлению личности о себе, ее самооценке. Решение задач социальной адаптации и социальной автономизации регулируется кажущимися противоречивыми мотивами «Быть со всеми» и «Оставаться самим собой». Несомненно, результатом социализации человека также является социальная активность — реализуемая готовность к социальным действиям, которая проявляется в сферах социальных отношений человека. Таким образом, критериями, которые свидетельствуют о социализации человека, являются: социальная адаптированность, социальная автономность и социальная активность.

Источник

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА Вопросы: 1. Теоретические подходы к исследованию проблемы развития личности в дошкольном возрасте. 2. Основные направления развития личности ребенка дошкольника: а) развитие внутренних этических инстанций (морального сознания); б) развитие морально-потребностной сферы; в) развитие самосознания ребенка. 3. Половая идентификация как один из механизмов развития личности ребенка-дошкольника.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА Вопросы: 1. Теоретические подходы к исследованию проблемы развития личности в дошкольном возрасте. 2. Основные направления развития личности ребенка дошкольника: а) развитие внутренних этических инстанций (морального сознания); б) развитие морально-потребностной сферы; в) развитие самосознания ребенка. 3. Половая идентификация как один из механизмов развития личности ребенка-дошкольника.

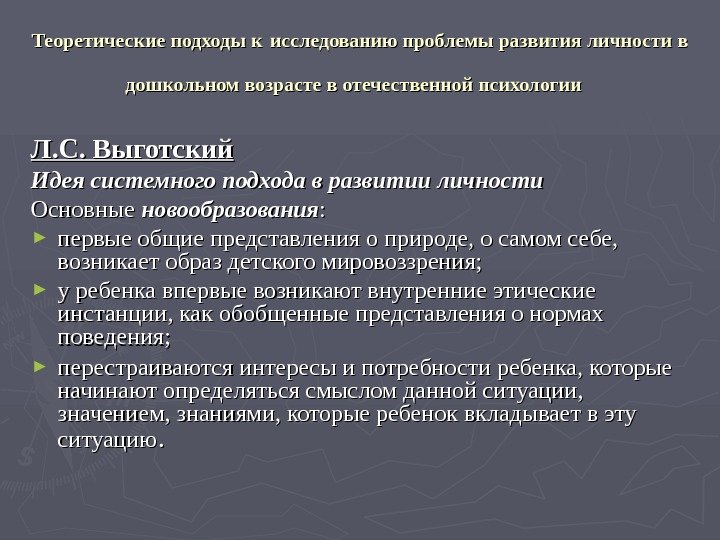

Теоретические подходы к исследованию проблемы развития личности в дошкольном возрасте в отечественной психологии Л. С. Выготский Идея системного подхода в развитии личности Основные новообразования : : ► первые общие представления о природе, о самом себе, возникает образ детского мировоззрения; ► у ребенка впервые возникают внутренние этические инстанции, как обобщенные представления о нормах поведения; ► перестраиваются интересы и потребности ребенка, которые начинают определяться смыслом данной ситуации, значением, знаниями, которые ребенок вкладывает в эту ситуацию. .

Теоретические подходы к исследованию проблемы развития личности в дошкольном возрасте в отечественной психологии Л. С. Выготский Идея системного подхода в развитии личности Основные новообразования : : ► первые общие представления о природе, о самом себе, возникает образ детского мировоззрения; ► у ребенка впервые возникают внутренние этические инстанции, как обобщенные представления о нормах поведения; ► перестраиваются интересы и потребности ребенка, которые начинают определяться смыслом данной ситуации, значением, знаниями, которые ребенок вкладывает в эту ситуацию. .

А. Н. Леонтьев Дошкольное детство – это период фактического складывания личности, период развития личностных механизмов поведения. Основные новообразования : : ► соподчинения мотивов (иерархия мотивов); ► произвольность поведения.

А. Н. Леонтьев Дошкольное детство – это период фактического складывания личности, период развития личностных механизмов поведения. Основные новообразования : : ► соподчинения мотивов (иерархия мотивов); ► произвольность поведения.

Д. Б. Эльконин Для более полного понимания процесса формирования личности в дошкольном возрасте необходимо поставить в центр рассмотрения вопрос об отношении ребенка и взрослого В дошкольном возрасте взрослый выделяется как образец, впервые возникает возможность действовать и поступать как взрослый. Это новое отношение между ребенком и взрослым, при котором образ ориентирует действия и поступки ребенка, служит основой всех новообразований в личности дошкольника.

Д. Б. Эльконин Для более полного понимания процесса формирования личности в дошкольном возрасте необходимо поставить в центр рассмотрения вопрос об отношении ребенка и взрослого В дошкольном возрасте взрослый выделяется как образец, впервые возникает возможность действовать и поступать как взрослый. Это новое отношение между ребенком и взрослым, при котором образ ориентирует действия и поступки ребенка, служит основой всех новообразований в личности дошкольника.

А. В. Запорожец показал значение социальных эмоций в формировании личности ребенка. В младшем дошкольном возрасте они возникают в конце деятельности, после совершения поступка. В среднем дошкольном возрасте — возникают в процессе выполнения деятельности. К концу дошкольного детства они возникают до начала деятельности, выступая в роли мотивов. Основное новообразование – эмпатия (сопереживание, сочувствие, содействие)

А. В. Запорожец показал значение социальных эмоций в формировании личности ребенка. В младшем дошкольном возрасте они возникают в конце деятельности, после совершения поступка. В среднем дошкольном возрасте — возникают в процессе выполнения деятельности. К концу дошкольного детства они возникают до начала деятельности, выступая в роли мотивов. Основное новообразование – эмпатия (сопереживание, сочувствие, содействие)

Л. И. Божович Ею выделены этапы развития личности в в онтогенезе, которые автор связывает с кризисами психического развития Основные новообразования : : ♦ ♦ младенческий возраст – аффект окрашенных представлений; ♦ ♦ ранний возраст – система «Я» ; ♦ ♦ дошкольный возраст – внутренняя позиция.

Л. И. Божович Ею выделены этапы развития личности в в онтогенезе, которые автор связывает с кризисами психического развития Основные новообразования : : ♦ ♦ младенческий возраст – аффект окрашенных представлений; ♦ ♦ ранний возраст – система «Я» ; ♦ ♦ дошкольный возраст – внутренняя позиция.

В. С. Мухина исследовала особенности самосознания дошкольников, выявила закономерности в его развитии. Ею исследовались некоторые механизмы развития личности дошкольника (идентификация).

В. С. Мухина исследовала особенности самосознания дошкольников, выявила закономерности в его развитии. Ею исследовались некоторые механизмы развития личности дошкольника (идентификация).

Основные направления развития личности ребенка-дошкольника: ► 1) развитие морального сознания; ► 2) развитие мотивационно-потребностной сферы; ► 3) развитие самосознания ребенка.

Основные направления развития личности ребенка-дошкольника: ► 1) развитие морального сознания; ► 2) развитие мотивационно-потребностной сферы; ► 3) развитие самосознания ребенка.

Развитие морального сознания Ж. Пиаже моральное развитие есть процесс адаптации ребёнка к требованиям социальной среды между интеллектуальным развитием ребёнка и развитием у него нравственности существует определённое соответствие в основе развития познавательной и эмоциональной сфер лежит изменение схем поведения.

Развитие морального сознания Ж. Пиаже моральное развитие есть процесс адаптации ребёнка к требованиям социальной среды между интеллектуальным развитием ребёнка и развитием у него нравственности существует определённое соответствие в основе развития познавательной и эмоциональной сфер лежит изменение схем поведения.

Существуют: ► схемы в отношении ребёнка к объектам деятельность ребёнка с предметами ► схемы в отношении ребенка к людям отношения ребёнка со сверстниками и взрослыми

Существуют: ► схемы в отношении ребёнка к объектам деятельность ребёнка с предметами ► схемы в отношении ребенка к людям отношения ребёнка со сверстниками и взрослыми

Ж. Пиаже выделил две основные стадии в развитии моральных суждений у детей Первая – – стадия «объективной ответственности» , основанная на «моральном реализме» : — «парциальность» , отсутствие обобщённости; — скованность морального суждения внешней стороной вещей. Вторая – – стадия «субъективной ответственности» . Состоит в оценке действий на основании мотивов и намерений человека, связана со становлением «автономной морали» .

Ж. Пиаже выделил две основные стадии в развитии моральных суждений у детей Первая – – стадия «объективной ответственности» , основанная на «моральном реализме» : — «парциальность» , отсутствие обобщённости; — скованность морального суждения внешней стороной вещей. Вторая – – стадия «субъективной ответственности» . Состоит в оценке действий на основании мотивов и намерений человека, связана со становлением «автономной морали» .

А. В. Запорожец Изучал особенности формирования моральных представлений, суждений и оценок при восприятии детьми дошкольного возраста литературных произведений. ► Младшие дошкольники еще недостаточно осознают мотивы своего отношения к персонажам и просто оценивают их как хорошего или плохого. ► В старшем дошкольном возрасте дети уже более аргументировано подходят к оценке персонажей. Переход от немотивированной оценки ребенка в мотивированную моральную оценку, связан с развитием у детей дошкольного возраста сопереживания и содействия к героям литературных произведений.

А. В. Запорожец Изучал особенности формирования моральных представлений, суждений и оценок при восприятии детьми дошкольного возраста литературных произведений. ► Младшие дошкольники еще недостаточно осознают мотивы своего отношения к персонажам и просто оценивают их как хорошего или плохого. ► В старшем дошкольном возрасте дети уже более аргументировано подходят к оценке персонажей. Переход от немотивированной оценки ребенка в мотивированную моральную оценку, связан с развитием у детей дошкольного возраста сопереживания и содействия к героям литературных произведений.

Л. П. Князева Уровни развития моральных представлений: ► 1 – характеризуется тем, что моральные представления детей диффузны, малоадекватны, дети недифференцируют одно качество от другого, а используют лишь глобальные оценки (хороший, плохой). ► 2 – характерно выделение 1 -2 признаков, т. е. имеет место элементарная дифференцировка. ► 3 – характеризуется тем, что на этом уровне дети обобщают на основе перечисления несколько конкретных признаков. ► 4 – характеризуется тем, что ребенок обобщает на основе типичного в поведении. Знания детей приобретают характер системы.

Л. П. Князева Уровни развития моральных представлений: ► 1 – характеризуется тем, что моральные представления детей диффузны, малоадекватны, дети недифференцируют одно качество от другого, а используют лишь глобальные оценки (хороший, плохой). ► 2 – характерно выделение 1 -2 признаков, т. е. имеет место элементарная дифференцировка. ► 3 – характеризуется тем, что на этом уровне дети обобщают на основе перечисления несколько конкретных признаков. ► 4 – характеризуется тем, что ребенок обобщает на основе типичного в поведении. Знания детей приобретают характер системы.

Р. Р. Калинина, Н. В. Мельникова ► недостаточный уровень развития когнитивного компонента нравственного развития ► развитие эмоционального компонента происходит вслед за когнитивным, развивается по пути расширения круга нравственных понятий и ситуаций, к которым проявляется эмоциональное отношение ► развитие поведенческого компонента в дошкольном возрасте идёт в направлении расширения ситуаций, в которых проявляется нравственное поведение, и включения более широкого круга людей в этих ситуациях

Р. Р. Калинина, Н. В. Мельникова ► недостаточный уровень развития когнитивного компонента нравственного развития ► развитие эмоционального компонента происходит вслед за когнитивным, развивается по пути расширения круга нравственных понятий и ситуаций, к которым проявляется эмоциональное отношение ► развитие поведенческого компонента в дошкольном возрасте идёт в направлении расширения ситуаций, в которых проявляется нравственное поведение, и включения более широкого круга людей в этих ситуациях

В дошкольном возрасте развиваются следующие потребности: ► в познании, ► в деятельности, ► в общении, ► быть принятыми взрослыми и сверстниками, ► быть признанным и любимым и др.

В дошкольном возрасте развиваются следующие потребности: ► в познании, ► в деятельности, ► в общении, ► быть принятыми взрослыми и сверстниками, ► быть признанным и любимым и др.

В дошкольном возрасте возникают новые, типичные для этого возраста мотивы: ► связанные с интересом к миру взрослых; ► интерес к содержанию и процессу новых осваиваемых ими видов деятельности (к игре); ► мотивы личных достижений, стремление к самоутверждению и самовыражению; ► соревновательный мотив: выиграть, победить; ► познавательные мотивы; ► нравственные мотивы, на основе которых выделяются общественные.

В дошкольном возрасте возникают новые, типичные для этого возраста мотивы: ► связанные с интересом к миру взрослых; ► интерес к содержанию и процессу новых осваиваемых ими видов деятельности (к игре); ► мотивы личных достижений, стремление к самоутверждению и самовыражению; ► соревновательный мотив: выиграть, победить; ► познавательные мотивы; ► нравственные мотивы, на основе которых выделяются общественные.

Г. Н. Авхач Цель исследования — изучение особенностей поведения детей в ситуации двойной мотивации Чтобы ребенок смог подчинить мотив «хочу» мотиву «надо» , педагогу необходимо учесть 2 условия: ► замотивировать деятельность ребенка, то есть подчеркнуть общественную значимость того, что он должен сделать; ► обязательно оценить вместе с детьми то, что сделал ребенок.

Г. Н. Авхач Цель исследования — изучение особенностей поведения детей в ситуации двойной мотивации Чтобы ребенок смог подчинить мотив «хочу» мотиву «надо» , педагогу необходимо учесть 2 условия: ► замотивировать деятельность ребенка, то есть подчеркнуть общественную значимость того, что он должен сделать; ► обязательно оценить вместе с детьми то, что сделал ребенок.

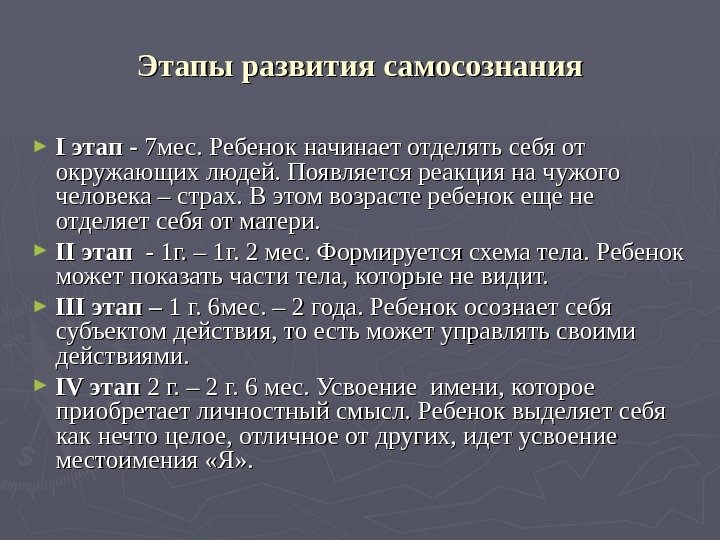

Этапы развития самосознания ► I этап — 7 мес. Ребенок начинает отделять себя от окружающих людей. Появляется реакция на чужого человека – страх. В этом возрасте ребенок еще не отделяет себя от матери. ► II этап — 1 г. – 1 г. 2 мес. Формируется схема тела. Ребенок может показать части тела, которые не видит. ► III этап – 1 г. 6 мес. – 2 года. Ребенок осознает себя субъектом действия, то есть может управлять своими действиями. ► IV этап 2 г. – 2 г. 6 мес. Усвоение имени, которое приобретает личностный смысл. Ребенок выделяет себя как нечто целое, отличное от других, идет усвоение местоимения «Я» .

Этапы развития самосознания ► I этап — 7 мес. Ребенок начинает отделять себя от окружающих людей. Появляется реакция на чужого человека – страх. В этом возрасте ребенок еще не отделяет себя от матери. ► II этап — 1 г. – 1 г. 2 мес. Формируется схема тела. Ребенок может показать части тела, которые не видит. ► III этап – 1 г. 6 мес. – 2 года. Ребенок осознает себя субъектом действия, то есть может управлять своими действиями. ► IV этап 2 г. – 2 г. 6 мес. Усвоение имени, которое приобретает личностный смысл. Ребенок выделяет себя как нечто целое, отличное от других, идет усвоение местоимения «Я» .

Этапы развития самосознания ► V этап — 3 г. Формируется первичная половая идентичность. Развиваются первые зачатки самооценки. ► VI этап — 4 – 5 лет. Дальнейшее развитие половой идентификации, то есть усвоение образцов поведения присущих данному полу через подражание родителям своего пола. ► VII этап — 6 – 7 лет. В сознании ребенка представлены основные звенья структуры самосознания: притязание на признание, осознание половой принадлежности, осознание себя во времени, отношение к своим правам и обязанностям.

Этапы развития самосознания ► V этап — 3 г. Формируется первичная половая идентичность. Развиваются первые зачатки самооценки. ► VI этап — 4 – 5 лет. Дальнейшее развитие половой идентификации, то есть усвоение образцов поведения присущих данному полу через подражание родителям своего пола. ► VII этап — 6 – 7 лет. В сознании ребенка представлены основные звенья структуры самосознания: притязание на признание, осознание половой принадлежности, осознание себя во времени, отношение к своим правам и обязанностям.

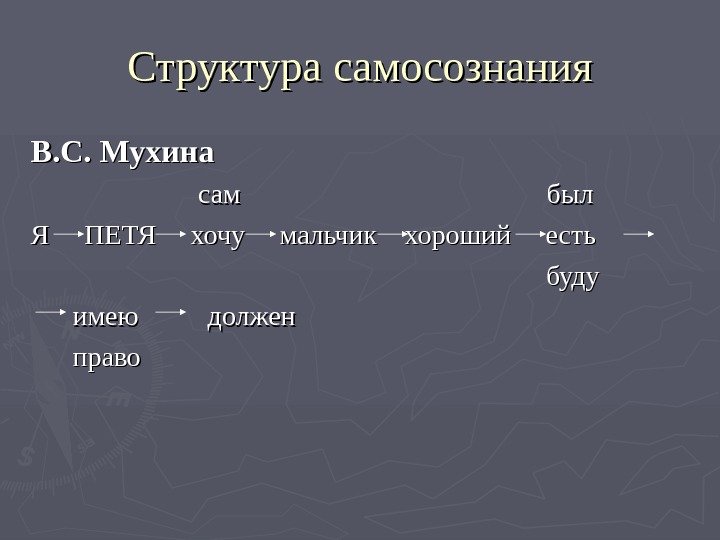

Структура самосознания В. С. Мухина сам был Я ПЕТЯ хочу мальчик хороший есть буду имею должен право

Структура самосознания В. С. Мухина сам был Я ПЕТЯ хочу мальчик хороший есть буду имею должен право

Р. Б. Стеркина, Н. Е. Анкудинова ► Для детей дошкольного возраста характерна завышенная самооценка, которая с возрастом становится все более полной, детализированной и развернутой. ► Самооценка дошкольника во многом определяется характером деятельности, в которой ребенок себя оценивает. (Н. Е. Анкудинова) ► Условием развития самооценки у детей является наличие обучающей, адекватной и развивающей оценки ребенка взрослым.

Р. Б. Стеркина, Н. Е. Анкудинова ► Для детей дошкольного возраста характерна завышенная самооценка, которая с возрастом становится все более полной, детализированной и развернутой. ► Самооценка дошкольника во многом определяется характером деятельности, в которой ребенок себя оценивает. (Н. Е. Анкудинова) ► Условием развития самооценки у детей является наличие обучающей, адекватной и развивающей оценки ребенка взрослым.

Генезис половой идентификации в дошкольном детстве исследовали А. И. Захаров и Н. В. Плисенко Период ярко выраженной половой идентификации у девочек представлен возрастом от 3 до 8 лет, а у мальчиков 5 -7 лет. Важным условием развития половой идентификации выступают эмоционально теплые отношения с родителями обеих полов.

Генезис половой идентификации в дошкольном детстве исследовали А. И. Захаров и Н. В. Плисенко Период ярко выраженной половой идентификации у девочек представлен возрастом от 3 до 8 лет, а у мальчиков 5 -7 лет. Важным условием развития половой идентификации выступают эмоционально теплые отношения с родителями обеих полов.

Факторы , которые позитивно влияют на развитие половой идентификации: ► позитивная ориентация родителей на пол ребенка, их осведомленность в вопросах психосексуального развития детей, ► наличие общения, эмоционально-теплых взаимоотношений родителей с детьми.

Факторы , которые позитивно влияют на развитие половой идентификации: ► позитивная ориентация родителей на пол ребенка, их осведомленность в вопросах психосексуального развития детей, ► наличие общения, эмоционально-теплых взаимоотношений родителей с детьми.

Факторы , которые негативно влияют на на развитие половой идентификации: ► неполная семья; ► нарушение половых ролей родителей в семье, когда лидером в семье выступает женщина, а мужчина теряет авторитет в глазах детей; ► неадекватные установки по отношению к полу родившегося ребенка; ► плохие отношения между родителями, наличие частых конфликтов негативно сказывается на развитии половой идентификации у девочки, мальчики индифферентны к таким ситуациям.

Факторы , которые негативно влияют на на развитие половой идентификации: ► неполная семья; ► нарушение половых ролей родителей в семье, когда лидером в семье выступает женщина, а мужчина теряет авторитет в глазах детей; ► неадекватные установки по отношению к полу родившегося ребенка; ► плохие отношения между родителями, наличие частых конфликтов негативно сказывается на развитии половой идентификации у девочки, мальчики индифферентны к таким ситуациям.

Показатели нарушений в развитии половой идентификации: ► когда в игре ребенок берет на себя роль, характерную для представителей другого пола; ► когда на просьбу педагога нарисовать человека, ребенок рисует представителя другого пола; ► тематика детских рисунков (если девочка рисует строительство, войны – тревожный факт); ► нарушение в поведении детей, когда девочка предпочитает общение с отцом и его знакомыми общению с матерью, при этом ведет себя как представитель другого пола: категорично, решительно, не любит, когда ее обнимают, целуют и наоборот; ► когда ребенок в своих фантазиях, сновидениях видит себя представителем другого пола.

Показатели нарушений в развитии половой идентификации: ► когда в игре ребенок берет на себя роль, характерную для представителей другого пола; ► когда на просьбу педагога нарисовать человека, ребенок рисует представителя другого пола; ► тематика детских рисунков (если девочка рисует строительство, войны – тревожный факт); ► нарушение в поведении детей, когда девочка предпочитает общение с отцом и его знакомыми общению с матерью, при этом ведет себя как представитель другого пола: категорично, решительно, не любит, когда ее обнимают, целуют и наоборот; ► когда ребенок в своих фантазиях, сновидениях видит себя представителем другого пола.

Направления работы педагогов по развитию половой идентификации ► общепедагогическое направление – это развитее и закрепление общегигиенических навыков, беседы о личной гигиене, о здоровье, о гигиене одежды и ухода за ней, работа о профилактике раннего детского анонизма, регулярная зарядка и т. д. ; ► формирование биолого-анатомических представлений о человеке : первые представления о двуполости мира, уточнение представлений о продлении рода. Нужно говорить правду о его рождении, но в каждом возрасте своя правда; ► историко-культурное направление – формирование нравственных представлений; ► социально-значимое направление (полоролевые игры и игры-драматизации – моделируются эталоны взаимоотношений в семье).

Направления работы педагогов по развитию половой идентификации ► общепедагогическое направление – это развитее и закрепление общегигиенических навыков, беседы о личной гигиене, о здоровье, о гигиене одежды и ухода за ней, работа о профилактике раннего детского анонизма, регулярная зарядка и т. д. ; ► формирование биолого-анатомических представлений о человеке : первые представления о двуполости мира, уточнение представлений о продлении рода. Нужно говорить правду о его рождении, но в каждом возрасте своя правда; ► историко-культурное направление – формирование нравственных представлений; ► социально-значимое направление (полоролевые игры и игры-драматизации – моделируются эталоны взаимоотношений в семье).

Личностные новообразования 1)1) Внутренние этические инстанции; 2)2) Зачатки миропонимания и перестройка интересов (Л. С. Выготский); 3)3) произвольность поведения и соподчинение мотивов (А. Н. Леонтьев); 4)4) Самооценка и формирующаяся на ее основе «внутренняя позиция» (Л. И. Божович).

Личностные новообразования 1)1) Внутренние этические инстанции; 2)2) Зачатки миропонимания и перестройка интересов (Л. С. Выготский); 3)3) произвольность поведения и соподчинение мотивов (А. Н. Леонтьев); 4)4) Самооценка и формирующаяся на ее основе «внутренняя позиция» (Л. И. Божович).

Источник