Согласно теории психическое развитие ребенка есть результат

Теории психического развития ребенка, представлены не малым число. Все это множество укладывается в три возможных подхода — биогенетический, социогенетический и персонологический.

Наиболее яркими представителями биогенетического подхода являются теории рекапитуляции Э. Геккеля и Ст. Холла и теория психосексуального развития З. Фрейда.

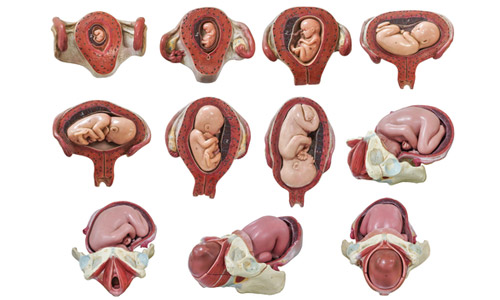

Исторически первыми получили признание в науке теории биогенетического направления, и первая среди них теория рекапитуляции Э. Геккеля. Постулировалось, что человеческий организм в своем внутриутробном развитии повторяет весь ряд форм, которые прошли его животные предки за сотни миллионов лет, от простейших одноклеточных существ до первобытного человека. Однако другие ученые расширили временные рамки биогенетического закона за пределы утробного развития. Так, С. Холл полагал, что если зародыш за 9 месяцев повторяет все стадии развития от одноклеточного существа до человека, то ребенок в период детства проходит весь ход развития человечества от первобытной дикости до современной культуры. Наиболее ярко эта мысль развита Гетчинсоном. Он выделил 5 периодов человеческой культуры, соответственно которым сменяются интересы и потребности ребенка от рождения к взрослости.

- Первый из них — это период дикости. У ребенка в этот период наблюдается стремление к копанию в земле, все, что ни попадется, тащится в рот. Съедобность становится мерилом всего. Длится период дикости до 5 лет, а своего максимума в развитии достигает в 3 года.

- Следующий период — это период охоты и захвата добычи. Для него характерен страх ребенка перед чужими, действия тайком, жестокость, составление детских шаек, преобладают игры в пленных, засады, прятки. Длится он с 4 до 12 лет, но главные свои черты проявляет в возрасте 7 лет.

- Третий период назван периодом пастушества. Выражена нежность к животным, стремление иметь собственное домашнее животное, дети в этот период любят строить хижины, шалаши, подземелья. Длится от 9 до 14 лет, а пик приходится на 10 лет.

- Четвертый период — земледельческий. Преобладающей страстью ребенка является садоводство. Продолжается с 12 до 16 лет, а пик падает на 14 лет.

- Последний период назван промышленно-торговым. На первый план выступают денежные интересы. Любимые занятия — обмен, продажа, торговля. Начинается с 14 лет и продолжается у взрослого. Максимального развития достигает в 18-20 лет.

Завершая обзор теорий биогенетического направления, кратко остановимся на психоаналитическом подходе к развитию ребенка.

З. Фрейд считал источником психического развития влечения и инстинкты. Ребенок рождается с определенным запасом энергии — «либидо», которая лежит в основе сексуальных влечений человека. Весь процесс развития в детстве он укладывал в 5 стадий: оральная (младенческий возраст), анальная (до 6 лет), генитальная, латентная и пубертатная.

На каждой из стадий «либидо» сосредоточивается в той или иной области тела ребенка, раздражение которой приводит к удовлетворению значимых для ребенка потребностей. Так, например, в младенчестве либидо сосредоточено в области рта, языка и губ и связано с кормлением грудью. Поэтому недостаточное удовлетворение потребностей, связанных с оральной областью, может затормозить ребенка на последующих стадиях, вызвать у него состояние депрессии и т.п. Если же потребности удовлетворяются избыточно, у ребенка может развиться излишняя зависимость от окружения (конформизм). Таким образом, неудовлетворение потребностей приводит к фиксации влечений, создает предельное напряжение, вызывает либо неврозоподобные состояния, неуверенность, капризы и другие болезненные симптомы, либо явления регрессии — возврат к низшему уровню мотивации поведения. Чрезмерное удовлетворение потребностей также может вызвать нежелательные эффекты, которые мы отмечали на примере оральной стадии развития».

Наиболее ярко основные взгляды социогенетического подхода представлены в эпигенетической теории психического развития ребенка Эрика Эриксона. В ней каждая стадия развития определяется той кризисной ситуацией, которая должна быть разрешена для дальнейшего беспрепятственного течения процесса развития.

Так, основной задачей первой стадии является установление доверия ребенка к внешнему миру; наличие чувства доверия является основой формирования положительного самоощущения. Ребенок при этом узнает, может ли он положиться на взрослых, способны ли они заботиться о нем, любить его, поддерживать позитивные эмоции. Если этого нет, ребенок не сможет овладевать новыми видами деятельности. Если же ребенок испытывает положительные самоощущения, то мир выступает для него непротиворечивым и предсказуемым. Длится этот период от рождения до 1 года.

Задача второй стадии — дать ребенку почувствовать себя самостоятельным. Для этой стадии характерно противоречие между продолжающейся зависимостью ребенка и развивающейся у него автономией. Ребенок начинает осознавать себя активно действующим существом. Он постепенно переходит от состояния полной зависимости от взрослых к относительной самостоятельности. Если же ребенок сталкивается с неодобрением своего поведения, запретами, негативным к нему отношением, у него появляются сомнения в самой возможности что-либо сделать самостоятельно, сомнения в собственных возможностях. Продолжительность этой стадии от 1 года до 3-х лет.

Третья стадия начинается с разворачивания конфликта между инициативой и чувством вины. У ребенка в начале этой стадии появляются первые представления о том, каким он может стать человеком. Он ставит перед собой в связи с этим определенные задачи и пытается их решить. Поэтому для него характерны энергичная и настойчивая познавательная деятельность. Он весьма любознателен. У него развивается чувство уверенности в себе и в своих возможностях еще и потому, что он уже умеет ходить, бегать, говорить, осмысливает происходящее. Поэтому так важна нормальная и адекватная реакция родителей и других взрослых на поддержку такого исследовательского поведения ребенка. Главная опасность — это появление у ребенка чувства вины за совершенные им действия. Возрастные границы периода от 3 до 6 лет.

Четвертая стадия приходится на первые школьные годы (6-12 лет). На этой стадии ребенок психологически готов к освоению действий, которые выполняют родители, но для того, чтобы он мог их выполнять биологически, он должен трудиться. Таким образом, на этом этапе ребенок осуществляет разнообразную продуктивную деятельность, в результате которой у него складывается чувство трудолюбия и способность к самовыражению. Если же он все время не успевает, у него постоянно что-то не получается, уверенность в себе падает, развивается чувство неполноценности.

Основная трудность пятой стадии состоит в конфликте между формирующимся чувством идентичности и ролевой неопределенностью. Главная задача подросткового периода, на который приходится эта стадия — поиск ответа на вопросы «Кто Я?» и «Каков мой дальнейший путь?». Главная опасность, которой должен избежать подросток — это размывание чувства «Я». При этом подросток может либо избегать слишком тесных межличностных контактов, оказаться неспособным строить планы на будущее, либо оказаться неспособным найти в себе силы и сосредоточиться на чем-либо или с головой уйти в работу, пренебрегая всем остальным. Сформировать идентичность — значит научиться верно идентифицировать себя со взрослыми. В обобщенном виде этапы развития, их содержание и приобретения личности ребенка представлены в табл.2.

Какие же выводы можно сделать из приведенных выше теорий психического развития ребенка?

Смысл теорий рекапитуляции (теория З. Фрейда тоже относится к ним) точно выразил Э. Геккель: «Онтогенез есть краткое и сжатое повторение филогенеза». Конечно, нельзя не признать действия наследственных факторов, о чем уже говорилось выше. Но при этом в рамках этих теорий полностью игнорируется внешняя стимуляция развития ребенка. А хорошо известно, что стимуляция и депривация влияют на процессы созревания и развития психических функций. Что касается теории Эриксона, то она как раз учитывает оба этих фактора, а, кроме того, выделяет основной конфликт в рамках каждого этапа. Кстати говоря, теория Э. Эриксона наиболее близка к той, о которой сейчас пойдет речь, именно потому, что он использует те же критерии периодизации, которые нам уже хорошо известны: кризис развития, ведущая деятельность, психические новообразования, социальная ситуация развития.

Источник:

Аверин В. А., Психология детей и подростков

Источник

Жители деревни пытались вернуть Балу человеческий облик, но всё было безуспешно. Ни рис, ни овощи, ни другие традиционные в деревне виды пищи мальчик не ел, он предпочитал лишь сырое мясо. Он ловил кур и тайком съедал их. Найти на него управу не удавалось. Особенно зверел Балу по вечерам. Стоило ему услышать вой шакалов или лай собак, он мгновенно возбуждался, начинал по-волчьи выть, глаза его хищно блестели. Передвигался он только на четвереньках.

Не в силах исправить ребёнка и видя, что он опасен для окружающих, крестьяне передали мальчика в монастырь. Там с ним систематически занимались, но успехи были незначительны. Максимум, чего удалось достичь, так это того, что временами он стал откликаться на своё имя, иногда брать пищу с ладони и ещё реже — подниматься на ноги. Однажды Балу чем-то заболел, слёг, перестал двигаться и вскоре (19 февраля 1985 г.) умер. Никакие «человечьи» лекарства ему не помогали.

Для большинства психических свойств и поведенческих особенностей человека можно указать свои сензитивные периоды развития. Ряд исследователей предполагает, что у одного и того же психического процесса таких периодов может быть несколько в течение жизни индивида. Разумеется, можно предполагать, что степень сензитивности в различные из этих периодов разная.

* * *

Проблема роли биологических и социальных факторов в психическом развитии ребёнка представлена в настоящее время двумя основными подходами: биогенетическим и социогенетическим. Биогенетический подход предполагает преобладание в развитии биологических факторов, о социогенетический — социальных (средовых). На основе этих подходов существует множество теорий, отражающих определённые точки зрения на эту проблему.

Согласно эволюционной теории развития, становление психики и поведения человека есть результат эволюционного преобразования генетически заложенных в организме с рождения возможностей, существующих в виде задатков. В процессе онтогенетического психического развития нет ничего такого, что хотя бы в зачаточных формах не содержалось в генотипе. Все психические и поведенческие новообразования изначально имелись в виде задатков, которые превращаются в способности в основном по законам биологического созревания организма.

Другая крайняя точка зрения представлена революционной теорией развития. Сторонники этой теории утверждают, что у любого человека независимо от его природных анатомо-физиологических особенностей можно сформировать любые психологические и поведенческие свойства, доведя их развитие до любого уровня с помощью обучения и воспитания.

Третья точка зрения представлена вероятностной (стохастической) теорией развития. Согласно этой теории, конечный результат развития, достигаемый на каждой его ступени, изначально в генотипе не заложен. Этот результат также не может быть совершенно не зависящим от генотипа. Изменения, происходящие на каждой ступени развития, связаны и с генотипом, и со средой, но сами по себе определяются случайным стечением обстоятельств в жизни индивида.

Четвёртую точку зрения можно было бы назвать функциональной. Здесь утверждается, что формирование и преобразование той или иной функции определяется тем, как часто она используется в жизни организма.

Одним из примеров теории последнего типа является культурно-историческая теория развития высших психических функций Л.С.Выготского, подробнее рассматриваемая нами далее.

1. Психоаналитические теории детского развития.

а.) Теория З.Фрейда

б.) Эпигенетическая теория развития личности Э.Эриксона.

2. Теория социального научения.

а.) Поощрение и наказание как условия формирования нового поведения.

б.) Роль подражания в формировании нового поведения.

Л и т е р а т у р а :

1. Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1990

2. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. М., 1996

3. Немов Р.С. Психология Книга 2. Психология образования. М.: Просвещение, 1995

4. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. Петровского А.В. М.: Просвещение, 1979

5. Годфруа Ж. Что такое психология. Книга 2. М.: Мир, 1992

* * *

Личность по З. Фрейду — это взаимодействие взаимно побуждающих и сдерживающих сил. Развитие личности соответствует психосексуальному развитию человека, причём каждый из этапов этого развития характеризуется определённым способом проявления (или непроявлением) либидо через эрогенные зоны, присущие данному возрасту.

Оральная стадия (0 — 1 год) Удовлетворение либидо достигается за счёт ротового контакта во время сосания, покусывания или жевания. Остановка на этой стадии впоследствии приводит к возникновению у детей таких «невинных пороков», как курение, гурманство, словесная агрессивность и т.п., а иногда и к развитию личности с чертами пассивности и зависимости от окружения.

Анальная стадия (от 1 года до 2 лет) Приучение ребёнка к чистоплотности ведёт к перемещению источника удовлетворения либидо в анальную область тела. Нарушения развития на этой стадии могут быть обусловлены страхом ребёнка потерять контроль над сфинктерами, непоследовательным поведением родителей, радующихся успехам ребёнка и в то же самое время выражающих своё отвращение к его выделениям (экскрементам), или слишком суровым воспитанием. Фиксация ребёнка на этой стадии приводит к развитию таких черт личности, как пунктуальность (точная своевременность действий), скупость (стремление «всё» сберечь для себя), чрезмерная чистоплотность (стремление убирать всё грязное) или упрямство (систематическое сопротивление или отказ делать то, чего ожидают другие).

Фаллическая стадия (от 2 до 5 лет) Ребёнок интересуется и манипулирует своими половыми органами. В результате он может обнаруживать различия между мальчиками и девочками. На этой стадии развивается также эдипов комплекс (у мальчиков) и комплекс Электры (у девочек). Эти комплексы характеризуются нежной привязанностью ребёнка к родителю противоположного пола и агрессивностью по отношению к родителю того же пола, которого ребёнок рассматривает как соперника и подсознательно хочет «устранить». Этот конфликт разрешается отказом ребёнка от своих нежных чувств к родителю противоположного пола и отождествлением себя с родителем одного с ним пола. В результате ребёнок приобщается к ценностям, ролям и установкам, свойственным его полу. Фиксация на этой стадии может вести к формированию гомосексуальных ориентаций, а также может толкнуть на поиск партнёра, который был бы «заменой» родителя и т.п.

Латентный период (от 5 до 11 лет) Характеризуется заметным снижением активности и интересов, связанных с сексом – на первый план выдвигаются школьное обучение, социализация и освоение различных форм поведения (ролей), свойственных данному полу.

На генитальной стадии (начинающейся вместе с половым созреванием) подростки обоего пола всё больше ориентируют свой поиск сексуального удовлетворения на других людей – как правило, противоположного пола.

Так человек приближается к зрелости, критериями которой Фрейд назвал стремление работать и способность любить (arbeiten und lieben).

* * *

По мнению американского психолога немецкого происхождения Эрика Эриксона, человек на протяжении жизни переживает восемь психосоциальных кризисов, специфических для каждого возраста, благоприятный или неблагоприятный исход которых определяет возможность последующего расцвета личности.

Первый кризис человек переживает на первом году жизни. Он связан с тем, удовлетворяются или нет основные физиологические потребности ребёнка ухаживающим за ним человеком. В первом случае у ребёнка развивается чувство глубокого доверия к окружающему его миру, а во втором, наоборот, – недоверие к нему.

Второй кризис связан с первым опытом обучения, особенно с приучением ребёнка к чистоплотности. Если родители понимают ребёнка и помогают ему контролировать естественные отправления, ребёнок получает опыт автономии. Напротив, слишком строгий или слишком непоследовательный внешний контроль приводит к развитию у ребёнка стыда и сомнений, связанных главным образом со страхом потерять контроль над своим организмом.

Третий кризис соответствует возрасту с 3 до 6 лет. В этом возрасте происходит самоутверждение ребёнка. Планы, которые он постоянно строит, и которые ему позволяют осуществить, способствуют развитию у него чувства инициативы. Наоборот, переживание повторных неудач и безответственности могут привести его к покорности и чувству вины.

Четвёртый кризиспроисходит в школьном возрасте. В зависимости от царящей в школе атмосферы и принятых методов воспитания у ребёнка развивается вкус к работе или же, напротив, чувство неполноценности как в плане использования средств и возможностей, так и в плане собственного статуса среди товарищей.

Пятый кризиспереживают подростки обоего пола в поисках идентификации (усвоения образцов поведения значимых для подростка других людей). Этот процесс предполагает объединение прошлого опыта подростка, его потенциальных возможностей и выборов, которые он должен сделать. Неспособность подростка к идентификации или связанные с ней трудности могут привести к её «распылению» или же к путанице ролей, которые подросток играет или будет играть в аффективной, социальной и профессиональной сферах.

Шестой кризис свойствен молодым взрослым людям. Он связан с поиском близости с любимым человеком, вместе с которым ему предстоит совершать цикл «работа – рождение детей – отдых», чтобы обеспечить своим детям надлежащее развитие. Отсутствие подобного опыта приводит к изоляции человека и его замыканию на самом себе.

Седьмой кризиспереживается человеком в сорокалетнем возрасте. Он характеризуется развитием чувства сохранения рода (генеративности), выражается главным образом в «интересе к следующему поколению и его воспитанию». Этот период жизни отличается высокой продуктивностью и созидательностью в самых разных областях. Если этот кризис проходит неблагополучно («жизнь для себя»), то супружеская жизнь может застыть в состоянии псевдоблизости (стагнация) с оскудением межличностных отношений.

Восьмой кризиспереживается во время старения. Он знаменует собой завершение предшествующего жизненного пути, а разрешение зависит от того, как этот путь был пройден. Достижение человеком цельности основывается на подведении им итогов своей прошлой жизни и осознании её как единого целого, в котором уже ничего нельзя изменить. Если человек не может свести свои прошлые поступки в единое целое, он завершает свою жизнь в страхе перед смертью и в отчаянии от невозможности начать жизнь заново.

* * *

В американской психологии считается, что теории социального научения — это самое значительное направление в исследовании развития детей.

Один из классиков бихевиоризма Б. Скиннер считает, что поведение человека целиком определяется влиянием внешней среды. Человеческое поведение, как и поведение животных, можно «сделать», создать и осуществлять контроль над ним. Его слова: «Дайте мне положительно выраженное обуславливание… я выдам вам нужного человека!». Главное понятие у Скиннера – подкрепление, то есть увеличение или уменьшение вероятности того, что соответствующий акт поведения повторится снова.

Подкрепление бывает положительным и отрицательным. По мнению Скиннера, в современном обществе многое в социальном поведении строится на основе отрицательного подкрепления. В более совершенном обществе поведение будет строиться на основе положительного подкрепления.

Скиннер выступал против наказаний. Что может заменить наказание в воспитании? Игнорирование нежелаемого поведения, ведущее к его угасанию: нежелательные действия не нужно подкреплять.

По мнению представителя более позднего поколения представителей теории социального научения, Дж. Аронфрида, социализация ребёнка не может опираться только на поощрение. Общество передаёт ребёнку множество сложных структур социального поведения взрослых, но эти формы часто расходятся с мотивационными установками ребёнка. Научение не смогло бы преодолеть этот разрыв, если бы наказание не было присуще социализации в такой же мере, как и поощрение.

Для исследования вопроса о формировании у ребёнка внутреннего контроля за поведением, Аронфрид провёл эксперимент.

Дата добавления: 2014-02-12; просмотров: 2123; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Увлечёшься девушкой-вырастут хвосты, займёшься учебой-вырастут рога 10171 — | 7899 — или читать все…

Читайте также:

Источник