Роль среды в развитии ребенка с нарушениями зрения

Социальные

факторы компенсации дефекта зрения:

уровень развития общества, характер

общественных отношений, уровень

технического прогресса, положение

инвалида в обществе, уровень социального

обеспечения, уровень развития народного

образования и др.

Биологические

факторы компенсации: состояние организма,

особенности центральной нервной системы

человека.

Взаимосвязь

биологических и социальных факторов.

Приоритеты. Биологизаторские и

социологизаторские теории.

Тема 8. Психическое развитие ребенка с нарушенным зрением

Роль

зрения в жизни человека. Зависимость

развития психических процессов от

степени зрительного дефекта, времени

его наступления. Обусловленность

физического состояния и личности

особенностями развития психических

процессов у детей с нарушениями зрения.

Система

сенсорных, моторных и интеллектуальных

компонентов, обеспечивающих слепому

ребенку отражение внешнего мира. Снижение

темпа и качественных характеристик

психического развития незрячих в раннем

возрасте. Стадии компенсации слепоты,

свойственные раннему возрасту.

Сенсорная

организация человека (ощущения,

восприятие, представления). Ведущая

роль зрения у слабовидящих и детей с

амблиопией и косоглазием. Доминирование

иных, чем у зрячих анализаторных систем

при глубоком нарушении зрения.

Относительное преобладание слуха и

осязание у частичнозрячих и их абсолютное

доминирование у слепых. Роль повышения

различных видов чувствительности

(слуховой, тактильной, кинестетической,

вибрационной, обонятельной), дифференциация

внешних воздействий в компенсации

отсутствия зрения в процессе

пространственной и социальной ориентации.

Тема 9. Особенности познавательной сферы слепых и слабовидящих

Отражение

на восприятии изменений в сфере ощущений.

Зрительно-двигательно-слуховой тип

восприятия у слабовидящих. Доминирующее

положение осязательного восприятия у

слепых. Отличие зрительного восприятия

слабовидящих от восприятия зрячих по

степени полноты, точности и скорости

отображения. Осязательное восприятие

как способность кожно-двигательного

аппарата к отображению пространственных

и физических свойств предметов. Формы

осязательного восприятия: пассивное,

активное, опосредованное. Осязательное

восприятие по способу обследования:

мономануальное, бимануальное, ротовое.

Решающая роль в познании слепыми

окружающего мира.

Качественные

и количественные отличия представлений

слепых и слабовидящих. Фрагментарность,

схематизм, генерализованность, вербализм

представлений незрячих. Замедленность

процесса формирования представлений

у детей с нарушением зрения. Затрудненность

межфазовых переходов при формировании

представлений у слепых.

Мышление

как процесс обобщенного и опосредованного

отражения окружающего мира. Отражение

полной или частичной утраты функции

зрения на процессе интеллектуального

развития. Затруднения мыслительных

операций (анализа, синтеза, сравнения,

обобщения, классификации и др.) у детей

с нарушениями зрения. Особенности

наглядно-действенного, наглядно-образного

и словесно-логического мышления при

дефектах зрения. Участие тифлопедагога

в успешном развитии системы операций

мыслительной деятельности слепых и

слабовидящих.

Память как

психический процесс запечатления,

сохранения и последующего воспроизведения

прошлого опыта. Трудности в процессе

запоминания, сохранения и воспроизведения

материала детьми с нарушениями зрения.

Компенсаторное значение памяти для

слепых и слабовидящих.

Соседние файлы в папке 5 УМУ и Р

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Оксана Боровикова

Роль зрительного восприятия в психическом развитии детей с нарушением зрения

Способность видеть, то есть воспринимать и ощущать окружающую действительность посредством зрительного анализатора, называется зрением. Как писал С. Л. Рубинштейн, «зрение дает нам наиболее совершенное, подлинное восприятие предметов, зрительные ощущения наиболее отдифференцированны от аффективности». И. М. Сеченов, рассматривая роль зрения в психическом развитии, отмечал, что в цепи существующих психических функций, визуальная ориентация занимает ведущее место.

Среди встречающихся расстройств зрительного восприятия большую группу охватывают косоглазие и амблиопия – два взаимообуславливающих (более чем в 30% случаев) явления патологии функционирования зрительного анализатора.

Косоглазие – расстройство зрительного анализатора, выражающееся в отклонении зрительной оси одного или обоих глаз от совместной точки фиксации.

Амблиопия (от др. -греч. amblys – тупой; др. -греч. ops, opos глаз) характеризуется снижением остроты зрения при отсутствии органических поражений системы глаза, но вследствие функциональных расстройств зрительного анализатора.

Острота зрения является ведущим фактором в восприятии объектов окружающей действительности. При всех глазных патологиях чаще всего поражается как раз острота зрительных ощущений, в результате чего затрудняется процесс рассматривания мелких деталей, нарушается восприятие формы и величины предметов, их расположения в пространстве.

По словам Л. И. Плаксиной, первичный дефект зрения опосредует появление иерархического комплекса вторичных отклонений, начиная от недоразвития отдельных функций и кончая сложными личностными образованиями. Нарушения зрения обуславливают расстройства внимания, т. к. зрительный анализатор длительное время находится в напряжении, для получения необходимой информации из окружающей среды, что приводит к утомлению.

Нарушение деятельности зрительного анализатора сказывается на речевом развитии детей. Доказано, что у детей с нарушением зрения наблюдаются системные нарушения речи. Эта закономерность обусловлена ограниченностью сенсорного и практического опыта детей. Чем выше чувственный опыт детей с нарушениями зрения, тем богаче словарный и смысловой состав их речи. Недостаточность информации об окружающем мире снижает познавательный интерес ребенка, из-за чего происходит нарушение в его эмоционально-поведенческом отношении к различным сферам деятельности.

Наиболее зависимыми от анализаторной системы оказываются восприятие и представления. В исследованиях А. И. Зотова, А. И. Каплан, А. Г. Литвака, В. А. Феоктистовой доказано наличие связи между их развитием и проявлениями.

Нарушение зрения, обуславливая несовершенство этапов восприятия, затрудняет выделение информативных признаков, замедляет процессы формирования образов. Ухудшение различимости одного или нескольких признаков объектов задерживает их синтез, требующийся для опознания. У детей наблюдаются трудности при опознавании рисунков и предметов, а именно замедленность обзора, неточность, пропуск деталей изображения. Также в ряде исследований доказано, что дошкольники с нарушениями зрения тратят на восприятие сюжетной картины времени больше (в 2-3 раза, воспринимая при этом объектов на картине меньше, чем их нормально видящие сверстники. Вследствие неясного восприятия отдельных элементов и неточности представлений нередко формируются ошибочные версии относительно изображенного на рисунке.

Формирование представлений у детей с недостатками зрения, по мнению А. Г. Литвака, Л. И. Солнцевой, И. В. Югановой, проходит те же фазы и развивается по тем же закономерностям, что и у детей с сохранным зрением. Но нарушение зрения оказывает существенное влияние на динамику формирования представлений, затрудняя межфазовые переходы от нерасчлененного, схематичного, недостаточно осмысленного к более полному, обобщенному, адекватному образу.

А. Г. Литвак отмечает такие особенности представлений лиц с дефектами зрения, как фрагментарность, низкий уровень обобщенности, схематизм, вербализм. Фрагментарность представлений отчетливо проявляется при воспроизведении образов путем лепки, рисования или моделирования, а также при узнавании объектов. Схематизм, так же как фрагментарность, возникает в результате недостаточно полного осязательного или зрительного отражения. Выпадение большого числа зачастую наиболее значимых свойств объектов, их деталей и признаков из сферы восприятия и недостаточный сенсорный опыт препятствуют образованию обобщенных представлений. Под вербализмом представлений понимается нарушение соотношения чувственного и понятийного в образе в сторону преобладания последнего или полное отсутствие чувственных элементов в словесном описании объекта. Вербализм представлений хорошо иллюстрируется широким использованием слепыми и слабовидящими описаний объектов, в которых фигурируют недоступные для осязательного восприятия признаки.

Нарушения зрительного восприятия и ограниченность наглядно-действенного опыта проявляются в трудности установления смысловых связей между объектами, изображенными на картинке, затруднении при классификации предметов. Операции анализа, сравнения, обобщения формируются в разной степени и в большинстве случаев свидетельствуют об отставании в развитии мышления.

Таким образом, наличие зрительной недостаточности оказывается неблагоприятным фактором в психическом развитии ребенка, что находит отражение в обедненном сенсорном опыте, своеобразии формирования психических процессов, среди которых наиболее зависимыми оказываются восприятие и представления.

Источник

Юлия Алейникова

Статья: «Особенности детей дошкольного возраста с нарушением зрения».

Известно, что наибольшее количество информации об окружающем мире к ребенку во время его развития поступает через орган зрения. Заболевание глаз у детей, сопровождающиеся выраженным падением зрения, иногда вплоть до полной слепоты, в значительной мере ограничивают возможности ребенка. Они отрицательно влияют на его общее развитие, отражаются на психоэмоциональном состоянии, особенно в тех случаях, когда потеря зрения возникла в очень раннем возрасте и имеет выраженный характер.

К детям с нарушением зрения относятся разнообразные группы дошкольников с разной степенью утраты зрения, многообразием клинических форм. Наиболее распространенной формой детской глазной патологии в дошкольном возрасте являются амблиопия и косоглазие, характеризующиеся разной степенью нарушения остроты зрения, бинокулярного зрения, фиксации взора и других функций зрительной системы.

В зависимости от структуры дефекта и состава нарушенных функций центральной нервной системы различают две основных группы детей с разными формами аномального развития: дети, у которых нарушение зрительной системы не отягощено другими недостатками развития центральной нервной системы; дети, у которых недоразвитие или нарушение зрения сочетается с другими формами аномального развития, обусловленного врожденными дефектами органа зрения, травмами мозга, антенатальной интоксикацией, последствием перенесенных органических заболеваний: недоразвитие или нарушение интеллекта, нарушение речи, нарушение слуха, отклонения в развитии двигательной сферы.

Одно из особенностей детей с нарушением зрения является нарушение зрительного восприятия.

Зрительное восприятие – это формирование образов и ситуаций внешнего мира при их непосредственном воздействии на глаз. Зрительное восприятие играет большую роль в психическом развитии ребенка, имеет большое информационное значение. Оно участвует в обеспечении регуляции позы, удержания равновесия, ориентировки в пространстве, контроля поведения и т. д. Представление о зрительном восприятии как о сложном системном акте базируется на теории функциональных систем П. К. Анохина, теории психофизиологических основ психических процессов Б. М. Теплова и Е. Н. Соколова, теории развития высших психических функций Л. С. Выгодского. В отечественной психологии зрительное восприятие рассматривается как сложная система перцептивных и опознавательных действий. Таким образом, зрительное восприятие – это сложная системная деятельность, включающая сенсорную обработку визуальной информации, ее оценку, интерпретацию и категоризацию.

Одним из средств компенсации нарушенного зрительного восприятия является сенсорное развитие. У детей с нарушением зрения восприятие происходит на суженной сенсорной основе. Вследствие этого снижается качественный уровень представлений об окружающем мире, возникают трудности социальной адаптации. Значение сенсорного развития в дошкольном возрасте трудно переоценить. Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное воспитание необходимо для успешного обучения ребенка в детском саду. Сенсорное развитие предполагает овладение детьми определенными перцептивными действиями (идентификация, соотнесения, перцептивного моделирования, а также освоение системы сенсорных эталонов. Специфика работы с детьми с нарушением зрения заключается в том, что наряду со зрительным восприятием необходимо развивать и все остальные виды чувствительности (осязание, слух, вкус и обоняние).

Другой, не менее важной, проблемой у детей с нарушениями зрения являются трудности в ориентировке в пространстве. Это одна из актуальных проблем входящих в сферу социальной адаптации таких детей. Своеобразие психофизического развития дошкольников проявляется в их недостаточной двигательной активности, сложностях формирования двигательной сферы. В свою очередь, это вызывает у детей трудности пространственной ориентировки, которые в дальнейшем ограничивают самостоятельность человека в любой деятельности. Нарушение глазодвигательных функций у ребенка с косоглазием и амблиопией вызывает ошибки при выделении им таких пространственных признаков предметов, как форма, величина, объем. Большое внимание следует уделять зрительной оценке расстояния между предметами или удаленности их «от себя». Сложность заключается в том, что особенности монокулярного зрения не позволяют верно определить, насколько удалены предметы, на каком расстоянии от детей они находятся.

Дети, в особенности те, кто страдает глубокими нарушениями зрения, спонтанно, независимо от взрослых, не могут овладеть навыками пространственного ориентирования и нуждаются в систематическом целенаправленном обучении.

Нарушение зрения приводит к вторичным отклонениям в физическом развитии детей. В частности, страдает формирование мелкой моторики. У многих детей с нарушением зрения — низкий уровень развития осязательной чувствительности и моторики кистей и пальцев рук.

Из-за отсутствия или резкого снижения зрения дети не могут спонтанно, по подражанию окружающим овладеть различными предметно-практическими действиями, как это происходит у нормально видящих детей. Вследствие этого мышцы рук оказываются вялыми или слишком напряженными. Все это приводит к низкому уровню развития тактильной чувствительности и моторики рук, отрицательно сказывается на формировании предметно-практической деятельности. Среди детей с нарушением зрения часто отмечают две крайности: одни дети в практической деятельности опираются только на свое нарушенное зрение, которое дает им ограниченную, а иногда и искаженную информацию; другие, как правило, дети с очень низкой остротой зрения опираются, в основном, на осязание, совершенно не используя при этом имеющееся остаточное зрение. В обоих случаях страдают процессы познания, ориентировки в пространстве и практической деятельности.

Для таких детей необходимо создавать различные условия, что будет способствовать их более полноценной социализации в современном обществе. Социализация дошкольников c различными нарушениями зрения должна быть направлена на формирование у них знаний, умений и навыков для дальнейшего успешного обучения их в школе.

Источник

Светлана Озимчук

«Создание условий для развития детей дошкольного возраста с нарушением зрения»

Дошкольное детство — период рождения личности, первоначального раскрытия творческих сил ребёнка, становление основ индивидуальности.

Главная задача ДОУ состоит в том, чтобы ребёнок рос здоровым, жизнерадостным, гармонично развитым и деятельным.

В нашем ДОУ работают шесть групп для детей с нарушением зрения. Наиболее часто встречающееся заболевание у наших воспитанников – это гиперметропия, миопия, амблиопия, астигматизм и различные виды косоглазия.

При организации коррекционно-развивающей среды учитываем:

•структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации и взаимодействии с окружением;

•обеспечение комплексного подхода во взаимосвязи медицинских и психолого-педагогических средств коррекции.

То есть, в учреждении созданы такие условия, чтобы задачи коррекционно-компенсаторной и лечебно-восстановительной работы были взаимосвязаны.

Рассмотрим те элементы среды, которые отвечают выше перечисленным требованиям:

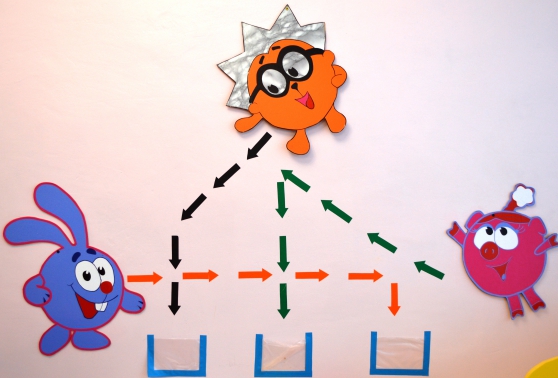

1. Оформление стен групповых комнат и спален различными зрительными тренажёрами.

2. Подбор дидактических игр и игрушек для развития сенсорного восприятия дошкольников.

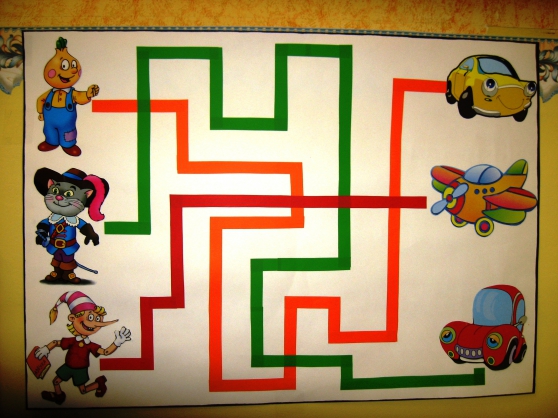

При оформлении групповых комнат, спален, кабинетов учтена возможность размещения зрительных тренажёров: схемы Базарного, различных лабиринтов.

При прохождении лабиринтов используются гимнастические катки; дети с расходящимся косоглазием проходят их ниже уровня глаз, а со сходящимся выше уровня глаз; работа с лабиринтами тренирует мышцы глаза, развивает точность движений, а также способствует коррекции осанки.

Дети с нарушением зрения из-за плохой ориентации в пространстве подвержены гиподинамии, а так же имеют нарушения в координации движений и в овладении двигательными актами. Поэтому в группах созданы условия для полноценного физического развития дошкольников, для удовлетворения их физической активности.

Органично вписываются в интерьере групп, кабинетов заслоненные и силуэтные изображения предметов, выполненные на ватмане или потолочных плитках, такие изображения позволяют учить воспитанников чтению заслонённых и зашумлённых изображений в свободное от занятий время, изображения могут меняться в зависимости от темы изучаемого материала, что обеспечивает подвижность окружающей среды.

Дети с нарушением зрения получают недостаточно информации об окружающем мире, либо она искажена, зрительное восприятие у них происходить на суженной сенсорной основе. Вследствие этого снижается качественный уровень представлений о том, что их окружает.

Развитие сенсорного восприятия у дошкольников с нарушением зрения требует системной и постоянной работы тифлопедагог и воспитателей и конечно, создание определённых условий, одним из которых является подбор дидактических игр и пособий для развития

•Зрительного восприятия;

•Тактильного восприятия;

•Слухового восприятия;

•Обоняния.

К сожалению, вопрос о развитие обоняния, классификации и идентификации запахов недостаточно изучен в методической литературе, и в нашем ДОУ нет достаточного количества пособий для решения этой задачи.

Проблема, возникающая при подборе игр и пособий для развития сенсорного восприятия, состоит в том, что наша промышленность практически не предлагает игровых пособий для детей, имеющих патологию зрения, и педагогам приходится пользоваться тем, что выпускается для нормальновидящих детей. Поэтому при покупке и изготовлении игр и пособий обращаем внимание на следующее:

1. Цветовое изображение;

2. Чёткий контур изображений;

3. Отсутствие лишних деталей;

4. Игрушки должны быть похожи на реальные объекты и по внешнему виду и по цветовой гамме.

В группах созданы центры коррекции, включающие в себя специальные дидактические пособия и игры.

роме того, пособия по развитию цветового восприятия, тактильных ощущений и слухового восприятия находятся в центре искусств, а в центре математики размещены пособия по развитию восприятия формы и величины.

Большое количество игр относится к развитию зрительного восприятия. Такие дидактические пособия и игрушки, как: пирамидки, логические кубы, «Сложи узор», палочки Кюизенера с цветными альбомами по возрасту детей (используем приём наложения, блоки Дьенеша, различные виды мозаик, конструкторов позволяют формировать умения различать форму, цвет, величину и пространственное положение объектов на основе применения сенсорных эталонов, а также воссоздавать предмет по контурному изображению, разделять конструкцию на составные части, воссоздавать форму из геометрических фигур.

Палочки КЮЕЗЕНЕРА. Это универсальный дидактический материал. Основные его особенности – абстрактность, высокая эффективность. Велика их роль в реализации принципа наглядности, цвет, математические понятии в доступной малышам форме. Заниматься с ними дети могут индивидуально или подгруппой в зависимости от цели задания. Палочки могут использоваться для выполнения дидактических заданий. Операции: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация.

Блоки ДЬЕНЕША. Дидактический материал “Логические блоки” состоят из 48 объемных геометрических фигур, различающих по форме, цвету и толщине. В процессе, разнообразных действии с логическими блоками дети овладевают различными мыслительными умениями, важных как в плане пред математической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития. К их числу относятся умения анализа, абстракция, сравнения, классификация, обобщения, кодирования. С помощью логических блоков дети тренируют внимание, память, восприятие.

Размер деталей мозаик и конструкторов зависит от зрительной нагрузки, рекомендованной офтальмологом, таким образом, работа с этими играми является тренировочным комплексом в помощь к лечению.

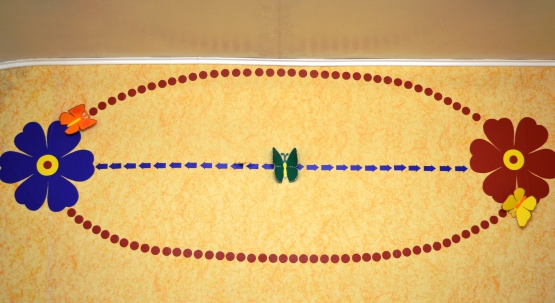

Для упражнения детского глазомера и глазодвигательных функций, развития периферического зрения и координационных способностей детей используются игры типа скатывания шара с горки по жёлобу, «продвинь шар», сетка, скользящие фигурки, копировальный экран.

Лото «Птицы», дидактический набор «Моторика» развивают умение анализировать изображения, сличать их с реальным объектом, силуэтным и контурным изображением, обучают зрительно-пространственной ориентировке на плоскости.

Дети с нарушением зрения имеют определённую специфику развития. У них наблюдается снижение осязательной чувствительности и моторики пальцев. Вследствие малоподвижности детей в разных видах детской деятельности, у многих отмечаются вялость мышц рук или слишком большая их напряжённость. Поэтому особое внимание мы обращаем на развитие мелкой моторики и ориентировки в пространстве. Через разные формы двигательной активности ребёнка с нарушением зрения мы стараемся обогатить коррекционно-познавательную и двигательную деятельность. С этой целью нами разработаны комплексы коррекционно-развивающих занятий, которые содержат большое разнообразие движений, пальчиковую и зрительную гимнастику, физкультминутки, дидактические игровые упражнения, досуговые мероприятия. Для этого создаётся предметно- развивающая среда, направленная на развитие общей и мелкой моторики и ориентировку в пространстве.

Для развития общей моторики и зрительно-двигательной координации используем материал с учётом зрительного диагноза:

•«Кольцеброс» и «Шароброс» — для детей с расходящимся косоглазием, взор таких детей должен быть направлен вниз;

•«Кегли» и «Дарц» — для детей со сходящимся косоглазием, взор таких детей должен быть направлен вверх или вдаль;

•Крупные и средние мячи — для детей с близорукостью;

•Мелкие мячи — для детей с дальнозоркостью.

Для развития и стимулирования осязательных и тактильно-кинестетических функций мы применяем различные игровые средства: тактильные дощечки, контейнеры, мешочки, коробочки с природным материалом. Использование шнуровок, нанизывание бус, сортировка предметов пинцетом, дидактическое упражнение «Обведи по контуру» помогают развитию мелкой моторики и сочетаются с активизацией и стимуляцией зрительных функций, локализацией, фиксацией, аккомодацией, способствуют формированию бинокулярного зрения. Дифференцированный подход в различных коррекционных приёмах: например, использование красного и жёлтого фона при амблиопии, выделение контуров изображения и рабочей поверхности при астигматизме, работа на подставках и на мольберте при сходящемся косоглазии способствует закреплению успехов ортоптического лечения.

Источник