Роль образования в развитии ребенка

Очевидно, он не сможет научить его тому, как нужно преподавать, да никому и не нужно, чтобы учитель использовал некий терапевтический подход по отношению к ученикам. Ученики не пациенты. По крайней мере, они не пациенты по отношению к учителю, если их действительно чему-то учат.

Врача также волнуют различные вопросы образования, и вскоре он может задаться следующим вопросом. Поскольку большая часть работы врача связана с постановкой диагноза, есть ли какие-то аспекты в образовании, которые бы соответствовали этому в медицинской практике?

Для врача настолько важен диагноз, что некоторое время назад в медицинских институтах, как правило, придавали не столь большое значение самому предмету терапии или же оставляя его до лучших времен. Достигнув такого уровня медицинского образования, о котором около тридцати или сорока лет тому назад люди даже помыслить не могли, теперь ведутся разговоры о новом этапе в медицинском образовании, где терапия и будет тем самым главным предметом, которому необходимо обучать. На сегодняшний день в нашем распоряжении имеются все важнейшие терапевтические средства, такие как: пенициллин, безопасная хирургия, вакцинация против дифтерии и так далее. Но люди были введены в заблуждение, полагая, что и в медицинской практике произошли некие изменения в лучшую сторону, мало представляя о том, что все эти улучшения угрожают основам хорошей медицины, а именно: постановке точного диагноза. Предположим, человек заболел. У него поднялась температура, потом он принимал антибиотики и поправился. В таком случае человек считает, что ему помогли. Но если рассматривать данный пример с точки зрения социологии, то это трагедия, так как врачу не нужно уже ставить диагноз, поскольку пациент уже начал принимать лекарства вслепую. Постановка диагноза, если мы говорим о научном подходе, важнейшая часть нашего медицинского наследия. Поэтому существует определенное разделение в медицинской практике от целителей и остеопатов до всех прочих специалистов, к которым мы приходим на консультацию, когда нам требуется быстрая помощь.

Нас интересует, что же мы узнаем, если в профессии учителя увидим нечто такое, что связано с постановкой диагноза? Вполне возможно, что я ошибаюсь, но мне представляется необходимым сказать о том, что я вижу в преподавании совсем мало того, что действительно можно было бы охарактеризовать, как точная диагностика. Конечно же, могут быть и исключения, но общее утверждение как мне кажется, является верным. В любом случае врач мог бы показать, что можно извлечь из всего того, что эквивалентно диагнозу. Но это могло быть возможно, если бы мы серьезно воспринимали процесс обучения.

Прежде всего, давайте определимся, что уже удалось сделать в этом направлении? Можно привести пример, когда диагноз, так или иначе, все же ставится в школе. Если ребенок пытается протестовать, тогда, как правило, мы сталкиваемся с тем, что от такого ребенка всегда пытаются избавиться, исключить или же иными путями его убрать. Это может быть и хорошо для школы, но плохо для ребенка, и большинство учителей согласится с тем, что самое лучшее для таких детей — исключить их в самом начале обучения. Однако, для Директора это самая большая трудность. Ведь он не может быть уверен в том, что пытаясь избавиться от тяжелых детей, ему в то же самое время не придется расстаться и с особенно интересными детьми. Если бы существовал какой-то научный метод отбора учеников, вне всякого сомнения, он был бы очень полезен.

Различные научные методы помогают нам оценивать уровень интеллекта, IQ. Иногда они действительно используются и могут правда очень помогать. Тест IQ может оказаться очень ценным по многим причинам. Он помогает понять, благодаря этим тщательно подобранным тестам, что ребенок, не очень хорошо успевающий, способен достичь средних показателей (на самом деле его сдерживают эмоциональные трудности, а возможно даже и неправильные методы обучения). Кроме того, будет полезным узнать, что уровень ребенка настолько ниже среднего интеллектуального уровня, и у него, скорее всего, не очень хорошие способности. Тогда вряд ли ему подойдет та программа, которая рассчитана на детей с хорошими интеллектуальными способностями. В случае психических отклонений, диагноз, как правило, вполне очевиден еще до тестирования. Вообще можно сказать, что специализированные школы для отстающих детей, а также специальные учреждения для сильно отстающих, — одна из важнейших составляющих образовательного процесса.

Итак, диагностика вполне возможна при наличии научных методов. Однако, большинство учителей считает, что вполне естественно, когда в их классах наряду с очень умными детьми учатся и не такие сообразительные дети. Естественно им приходится приспосабливаться к меняющимся потребностям их учеников, поскольку классы не очень большие, и есть возможность для индивидуальной работы. У учителей вызывают беспокойство скорее не интеллектуальные способности детей, но изменение их эмоциональных потребностей. Если говорить об отношении к обучению, некоторые дети буквально на лету схватывают какие-то программные вещи, в то время как у других свои темпы усвоения материала и даже свои способы, зачастую не очень понятные. В отношении дисциплины все группы очень разные, и здесь не может помочь какое-то одно эффективное и жесткое правило. Если мягкий подход вполне работает в одной школе, в другой это бывает совершенно неприемлемым. Свобода, мягкость и толерантность — все это так же может быть причиной несчастных случаев, как и суровая атмосфера. И тогда возникает вопрос об эмоциональных потребностях разных детей — насколько можно полагаться на личность учителя, а также различные чувства, возникающие у детей по отношению к личности учителя. Здесь возможны самые разные ситуации, но несмотря на то, что рядовому хорошему преподавателю удается как-то решать эти вопросы, зачастую может возникать такое чувство, что некоторым детям как раз лучше отказать ради многих других, которые пострадают, если школа будет адаптироваться к особым потребностям одного или двух детей. Это достаточно серьезные проблемы, о которых учителя не перестают думать, и врач может предположить, что можно сделать больше, чем это происходит сейчас, что касается постановки диагноза. Возможно, все дело в том, что система классификации еще недостаточно разработана. В этой связи следующие предложения, как мне кажется, могут оказаться вполне полезными.

В любой группе есть те, у кого дома все благополучно, равно как и дети из неблагополучных семей. Первые вполне естественно воспринимают дом, как то место, где они могут эмоционально развиваться. В их случае самое важное тестирование и отреагирование происходит дома, а родители таких детей хотят и берут на себя ответственность. Дети приходят в школу за тем, чего им не хватает, и на уроках они хотят узнавать что-то новое. И даже если обучение оказывается скучным, они все равно готовы напряженно трудиться по много часов в день, что позволит им сдать экзамены и, в конечном счете, найти работу, как у их родителей. Они ожидают, что это будет проходить в игровой форме, поскольку это невозможно в домашних условиях; но игра в общепринятом смысле как раз то, что имеет отношение к дому и границам семейной жизни. И, напротив, другие дети приходят в школу с совершенно иной целью. Они приходят в школу для того, чтобы получить там то, чего недополучают дома; не для того, чтобы учиться, но обрести дом вдали от собственного дома. Это означает, что они ищут стабильной эмоциональной ситуации, в которой они могли бы почувствовать свою эмоциональную лабильность, найти такую группу, частью которой они могли бы постепенно стать; такую группу, которая сможет противостоять их агрессии и выдерживать всевозможные агрессивные импульсы. Как странно, что эти дети, у которых совершенно разные потребности, могут оказаться в одном и том же классе! Поэтому мне кажется вполне обоснованным, что существуют различные типы школ. Но это не должно происходить хаотично. Необходимо планирование, когда классы будут сформированы согласно потребностям этих разных групп.

Учителя, в силу собственного темперамента, предпочитают тот или иной стиль управления. В первой группе детей требуется обычное обучение, с акцентом на всевозможных инструкциях. Наиболее успешно процесс обучения можно простроить именно с детьми из благополучных семей (или же тех хороших семей, куда возвращаются эти дети в том случае, если это пансион). С другой стороны, если говорить о второй группе детей, у которых дома все обстоит не столь благополучно, то как раз для них существует потребность в хорошо организованных школах с квалифицированным персоналом, регулярным питанием и прочими вещами; где смогут улавливать настроения детей, их готовность к сотрудничеству и, напротив, — оппозиционный настрой. Здесь акцент будет делаться на управлении. На такую работу подойдут учителя с устойчивой психикой или же те, у которых все благополучно в собственной жизни; т.е в данном случае их профессиональные навыки (скажем, научить математике) будут не столь важны. И все это возможно лишь в небольших группах. Ведь если детей будет слишком много в ведении одного учителя, сможет ли он тогда знать каждого ребенка лично и как он будет справляться с теми изменениями, которые происходят каждый день, различными психотическими проявлениями, которые не осознаются детьми, и что они как раз способны отслеживать? В крайних случаях для этих детей могут быть организованы какие-то альтернативные места их семье, где они могли бы жить, — скажем, интернат. И тогда задача, которая будет стоять перед школой, — непосредственно обучение. В небольших интернатах то обстоятельство, что группы малочисленны, оказывается большим преимуществом, так как это делает возможным обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку благодаря постоянному штату сотрудников. Перед этими преподавателями стоит непростая задача как-то решать все те непростые темы, которые связаны с бывшими семьями этих детей, что еще раз подтверждает необходимость подобных групп в работе с такими детьми.

В частных школах распределение по этим признакам происходит вполне естественно, так как существуют различные категории школ, постепенно всем тем учителям, о которых мы говорили выше, и благодаря всевозможным службам, так или иначе удается организовать свою работу должным образом, создавая оптимальные условия для обучения детей. Однако, в случаях, когда государство должно участвовать в организации таких школ без пансиона, мы можем видеть совершенно иную картину, когда вряд ли учитываются все те факторы, о которых мы говорили выше. Согласно этой системе дети должны ходить в школу по месту своего проживания, но тогда не совсем понятно, как можно обеспечить достаточное количество учреждений для детей с разного рода отклонениями, о которых идет речь. На уровне управления действительно можно дифференцировать здоровых и умственно отсталых детей, то же самое касается и анти-социального поведения, но делать какие-то выводы о том, что у одного ребёнка хороший дом, а у другого плохой невероятно сложно. И если это будет происходить на уровне вышестоящих инстанций, то есть вероятность допустить очень серьезные ошибки, и это может затронуть и хороших родителей тоже, которые могут быть просто достаточно неординарными.

Но несмотря на все эти трудности, очевидно, следует обратить внимание и на другие факторы, ведь крайности иногда могут пролить свет и на многие другие вещи. Достаточно легко сделать вывод, что ребенку, чье поведение явно анти-социальное, и родители которого действительно не справляются с ним в силу тех или иных причин, требуются некие особые условия. Это же может помочь нам дифференцировать так называемых «нормальных детей, у которых дома все благополучно и для которых образование является неким полезным дополнением, и тех из них, которые ожидают от школы тех важнейших вещей, которых им так недостаёт дома.

На самом деле эта тема еще более сложная. Может оказаться, что у детей, имеющих проблемы дома, на самом деле все вполне благополучно, просто они неспособны извлечь там что-то позитивное в силу собственных проблем. Достаточно часто можно встретить семьи, в которых несколько детей, один из которых совершенно неуправляем дома. Тем не менее, подобное разделение будет чрезмерным упрощением. Поэтому в дальнейшем представляется необходимым, развивая эту тему дальше, сделать еще одно разделение между теми детьми, в семьях которых произошел какой-то сбой с самого начала (с рождения ребенка), и теми из них, у которых не было удовлетворительных последовательных личных контактов с миром вообще, даже в раннем детстве. К этой же последней категории можно отнести и тех детей, родители которых вполне были способны дать своим детям все необходимое, если бы что-то личное не нарушило этот процесс, например: операции, длительное пребывание в больнице, если матери неожиданно пришлось оставить своего ребенка ввиду болезни и так далее.

Итак, я попытался в целом показать, что в основе обучения, как и хорошей медицинской практики, может лежать диагностика. В данном случае я представил лишь одну из классификаций, чтобы у читателя сформировалось некое общее представление. Это вовсе не означает, что не существует других и возможно более важных способов формирования различных групп детей. Тема формирования классов по возрасту и тендерному признаку также постоянно обсуждается среди учителей. Дальнейшее разделение уже происходит согласно иным диагностическим критериям. Не совсем понятно, как учить вместе замкнутых и глубоко интровертированных детей вместе с детьми-экстравертами, а также теми, которые привыкли «считать ворон»! Также не ясно, как одинаково строить процесс для ребенка, переживающего депрессию, и того ребенка, который успешно справился с этим, и теперь его состояние более ровное! Ведь вряд ли можно придерживаться одной и той же техники, стараясь поддержать подлинный позитивный настрой или же вызвать эйфорию, и одновременно побороть депрессию!

Безусловно, учителя стараются интуитивно адаптироваться сами, а также свои методики к тем различным и меняющимся условиям, с которыми им приходится сталкиваться. В каком-то смысле, эта идея классификации и диагностики может показаться даже избитой. Мы же хотели бы донести здесь то, что в основе процесса обучения всегда должна лежать диагностика, как и в хорошей медицинской практике, и что интуитивное понимание особенно талантливых педагогов — это неплохо, но всего этого недостаточно для профессионалов в целом. И это особенно важно, принимая во внимание те масштабы государственного планирования, когда никому нет дела до отдельных талантливых личностей, а делается акцент на расширении теории и практики.

Источник

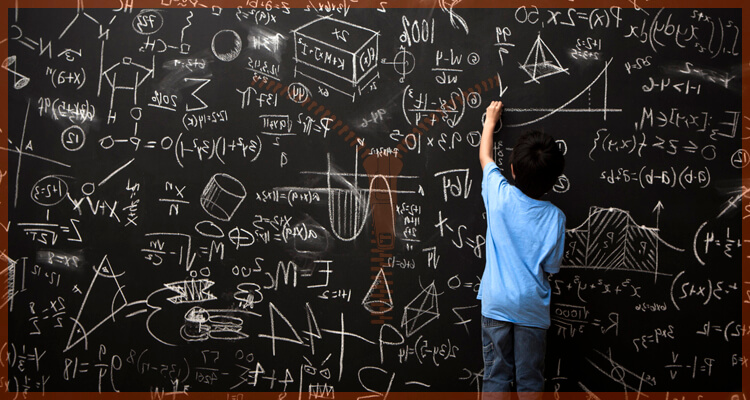

Сложно переоценить роль обучения в развитии личности – образовательный процесс, в широком смысле, является единственно возможным для человека способом развития. Учимся ли мы мастерству рисования, игры на фортепиано, самоконтролю или управлению компанией – в мозгу происходит один и тот же процесс. Он заключается в формировании новых нейронных связей. Если спросить любого взрослого человека, какая часть тела наиболее важна для образования, то каждый даст логичный ответ: голова. Но можно задать и другой вопрос: много ли времени в образовательном учреждении было посвящено тому, как устроен человеческий мозг и как он работает, роль образования в развитии личности?

Вряд ли кто-то, кроме медиков или психологов, сможет ответить утвердительно. Человек каждый год покупает по нескольку замысловатых электрических приборов, принцип действия которых может быть ему так и не ясен. Но, по крайней мере, все мы учимся пользоваться инструкцией по применению. В этой статье мы детально рассмотрим процесс обучения, роль образования в развитии личности, а также те способы, которые позволят его ускорить и оптимизировать.

<<Оглавление>>

Образование и становление личности

Почему роль образования в развитии личности настолько высока? Для ответа нужно рассмотреть понятие личности. Отечественный психолог Д. А. Леонтьев строго разграничивает понятие индивида и личности. Он подчеркивает, что индивид является связью естественных органов, а также функций, которые они выполняют. Личность же, по словам ученого – это иерархия различных видов деятельности. Процесс же обучения – это не что иное, как освоение выбранной человеком профессии, вида деятельности. Леонтьев считал, что личность «появляется на свет» дважды.

Впервые это происходит в возрасте трех лет. Тогда ребенок начинает отделять себя от внешнего мира. Он уже может сдерживать свои потребности, подождать, если это требуется. Младенец «подождать» не может. Второй раз личность рождается при достижении подросткового возраста. «Взрослый ребенок» учиться осознавать свои мотивы, управлять ими. Он сам следит за собой – готовиться к контрольным и экзаменам, выбирает друзей. Затем он делает самостоятельный выбор – создавать ли семью, какую профессию получать.

Значения образования в развитии личности также состоит в том, что любое обучение задействует высшие психические функции человека. К ним относят память, мышление, восприятие, речь. Понятие о высших психических функциях (ВПФ) было введено отечественным ученым Л. С. Выготским. Они не являются генетически определенными, а формируются только при взаимодействии с социумом, когда ребенок становится частью культурной среды (семьи или школы). Человек имеет возможность сознательно управлять ВПФ. Выготского интересовало то, какую роль в образовании и развитии личности несет культурная среда. Он стремился не только подчеркнуть важность социума в развитии ВПФ. Исследователь хотел также выявить, как работает этот механизм.

Готовность к обучению

Каждый ребенок открыт к обретению новых навыков. Он учится ходить, разговаривать, осваивать окружающий мир – всего органы чувств настроены на восприятие информации из внешнего мира. Но по мере взросления жизненные условия все меньше способствуют обучению. Взрослый уже не обладает такой уверенностью – он не готов учиться.

Почему уже через неделю после курсов повышения квалификации сложно вспомнить пройденный материал? Отчего подростки, выходя из класса, могут не помнить, о чем шла речь минуту назад? Такая неготовность проявляется на двух уровнях – физическом и эмоциональном. Если человеку жарко или холодно, если он устал, чем-то обеспокоен, его мысли постоянно заняты проблемами – все это будет очень затруднять обучение. Быть готовыми к обучению так же важно, как и учиться. Если дерево предварительно не обработать шкуркой, то на него не сможет лечь краска. То же самое относится и к освоению новых знаний.

Американский исследователь Пол Маклин писал: «Удивительно, каким образом нашей цивилизации удается отбить желание учиться у самого любопытного существа на планете – человека». Стремление учиться есть у каждого, и оно лежит в основе любопытства и любого неформального обучения. Нам интересно, как ухаживать за определенным растением, или же откуда берет происхождение иностранное слово.

Эмоциональную готовность к освоению новой информации можно оценить, задав самому себе несколько вопросов:

- Часто ли я испытываю беспокойство?

- Часто ли я не нравлюсь себе?

- Бывает ли так, что мысли о работе не дают сосредоточиться?

- Я слишком устаю, чтобы чем-то заниматься?

Если вы ответили утвердительно хотя бы на один из них, вероятно, вам необходима определенная работа над собой, прежде чем приступить к обучению. Иногда может оказаться, что нужна помощь психолога, чтобы разрешить жизненные проблемы.

Закономерности работы мозга, влияющие на обучение

Каковы особенности, которые непосредственно влияют на процесс обучения? Рассмотрим некоторые из них.

- Мозг устроен таким образом, что между его клетками постоянно устанавливаются новые связи. Чтобы пользоваться возможностями мозга максимально, нужно предоставлять ему как можно большее количество информации, а также времени для ее осмысления. Отростки нервных клеток (нейронов), которые устанавливают между собой связи, называются аксонами и дендритами. Аксон – это длинный отросток нейрона, а дендрит – разветвленный, похожий на дерево. Аксоны и дендриты все время взаимодействуют, передавая друг другу новую информацию. Места их контакта зовутся синапсами. Даже если человек испытывает недостаток информации, мозг обязательно восполнит недостающие данные. Например, вы видите кошку, которая стоит за углом. Часть ее тела скрыта, но ваш мозг может «дорисовать» недостающие элементы.

Поэтому роль обучения в развитии личности столь тесно связана с работой мозга. - Второе свойство мозга – его тяга к закономерностям. При многократном установлении тех же связей между аксонами и дендритами происходит формирование закономерности. Например, вы никогда в жизни не видели льва. Когда он вам попадется на глаза впервые, его можно по ошибке принять за разновидность лошади. Но, если вы останетесь живы после первого свидания, то мозг запомнит – рычащее животное с рыжей гривой представляет собой угрозу для жизни. Все львы, которых вы встретите в дальнейшем, будут помещены мозгом в ящичек с надписью «Опасные звери».

- Подражание. Мозг человека любит процесс подражания. Информация в мозге, кроме врожденной, отсутствует до того времени, когда в нем образовывается множество синапсов. Самый быстрый способ образовать новые связи между нервными клетками –наблюдать за действиями других и копировать их.

- Мозг плохо выполняет свои функции в стрессовых условиях. Так как он эволюционно формировался по направлению «снизу вверх», то его наиболее примитивные функции и расположены в нижних отделах. Они отвечают за реакцию «беги или сражайся». А эти решения принимаются очень быстро, уж если бразды правления перешли к этой части мозга.

Образование – основа жизненного успеха

Человеку из провинции это покажется парадоксом, но сегодня роль обучения в развитии личности стоит на первом месте. Знания стали главным капиталом, которыми обладают люди. По сравнению с предыдущим веком, рабочая сила нужна все меньше. Например, в 1967 году штат компании «Дженерал Моторс» состоял из 870 тысяч рабочих. Сейчас в самой высокооцениваемой корпорации – «Майкрософт» — работает порядка 120 тысяч сотрудников. Но ее рыночная оценка показывает, что удельная стоимость компании на одного работника составляет порядка 15 млн. долларов.

За последние десятилетия значительные перемены претерпели и требования к образованию. То, что еще недавно являлось высшим образованием, фактически становится средним уровнем. Теперь значение образования в развитии личности – вопрос, касающийся не только выпускников школы. Обучение, по европейским меркам, длится на протяжении всей жизни. В зависимости от нужд, человек овладевает новыми знаниями и навыками на разных этапах жизни.

Считается, что современный рост экономики больше не может обеспечивать работников с низкой квалификацией высокой заработной платой, как это было возможно в эпоху индустриализма. Роль образования в развитии личности теперь также проявляется посредством возможного повышения благосостояния. Имея финансовые средства, человек расширяет свои возможности в развитии и познании окружающего мира – он может путешествовать, позволить себе лучшее медицинское обслуживание, обеспечить качественный уровень жизни.

Высшее образование является некоей гарантией, что человек не окажется нищим. Социальное исследование, проведенное американскими учеными, показало: среди чернокожего населения, которое находится за гранью нищеты, доля лиц с незаконченным средним образованием составляет 51%. Этот же показатель среди белокожих американцев – 31%.

Экзистенциальные вопросы образования

Вся современная философия считает роль обучения в развитии личности непреложной. Чем больше людей имеют образование – узкопрофильное или широкое – тем больше у общества и его членов на здоровую и преуспевающую жизнь. Однако до сих пор ученые ищут методы и способы, которые позволили бы улучшить качество образования, повысить уровень образованности. Общество a priori предполагает, что обучение – значимо и необходимо.

Но не каждый индивид склонен так считать. Это может объяснить теория адаптации. С ее позиций, только те знания, умения и навыки важны, которые позволяют приспособиться к окружающей среде и выжить. Знания, которые не имеют прямого отношения к выживанию, не вызовут должной мотивации, чтобы их получить. Роль обучения в развитии личности интересует тех, кто способен сотворить над собой усилие – не каждый индивид способен найти в себе нужное количество свободной энергии для того, чтобы выполнять не нужные с точки зрения Природы действия.

Практика показывает, что многие люди сопротивляются получению новых знаний. В школах подростков приходится буквально заставлять усваивать информационный минимум, который обещает им в будущем обеспеченную жизнь. Еще один феномен состоит в том, что есть достаточно большой процент людей, получающих образование ради формального аттестата, «корочки». Реальное содержание знаний их интересует мало, так как не несет практической пользы. Обычно это люди, имеющие низкий уровень осознанности, мало интересующиеся самопознанием. Профессия для них не представляет серьезного интереса, скорее она является средством обеспечить себя и свою семью.

В любом живом организме заложено стремление получить лучший результат посредством минимума усилий. Фактически, не для всех образование является абсолютным благом – однако каждый делает выбор сам, переступать ли ему через свою биологическую природу, или нет.

Второе высшее образование

Говорят, какое образование тебе действительно нужно понимаешь только после получения первого. Многие не задумываются о том, какова роль обучения в развитии личности, в чем заключаются их желания, выбирают вуз наобум. Не учитываются природные склонности и предпочтения. А факторы, которые, наоборот должны играть второстепенную роль, выдвигаются на первый план. Это престижность, желание родителей, выбор друзей, территориальная удаленность вуза. Получается так, что одаренные художники получают образование маркетологов, а физики превращаются в менеджеров.

Переменам в жизни препятствуют страхи – получение второго диплома здесь не исключение. Долгий процесс самопознания приводит к тому, что человек достаточно четко начинает представлять профессию своей мечты. Это приводит к терзаниям относительно того, что в юности был сделан неправильный выбор. Могут возникать страхи ошибиться еще раз. Но к большому счастью мы живем в России, а не в Китае, где с сотрудниками могут заключаться договора на пожизненный срок. Хороший антитезис для подобных сомнений – понимание, что от этого выбора зависит не так уж много. ВУЗ всегда можно поменять. Также мало обоснован страх не справиться с рабочими обязанностями и с учебной нагрузкой одновременно. ВУЗы, которые предоставляют второе высшее образование, достаточно лояльны и рассчитывают программы второго высшего образования для работающих студентов.

Роль обучения в развитии личности: вредные советы

Напоследок – несколько вредных советов. Как стать настоящим двоечником и пустить свое обучение (а вместе с ним и жизнь) в тартарары?

- Влияние образования на развитие личности – не более, чем выдумки неудачников. Вместо того, чтобы заниматься, сплетничайте с друзьями о личной жизни. Более актуальная тема всегда быстро отвлечет вас от скучного урока по французскому;

- Оставляйте домашние задания или выполнение других задач на последний день. Все это время мучиться по поводу своей пагубной привычки прокрастинировать;

- Если вы учитесь, по минимуму общайтесь с преподавателями и учителями. Старайтесь обсуждать их с другими студентами, и уважать как можно меньше. Те, кто хотят получить хорошие отметки, должны и уметь качественно выполнять домашние задания, и ладить с преподавателями, быстро ориентируясь в ситуации. Но роль обучения в развитии личности велика только для отличников. Двоечники всего достигают сами, без постороннего участия;

- Выделяйте маркером главное в конспекте. Нет, вы действительно полагаете, что этот самообман поможет вспомнить определение во время экзамена? Последние исследования показывают: информация откладывается в памяти только при ее многократном воспроизведении. Выделение маркером – это просто несколько лишних движений;

- Считайте себя уже достаточно образованным и развитым человеком. Оставьте вопросы о влиянии образования на развитие личности для тех, кто еще должен попотеть над учебниками;

- Никогда не делайте больше, чем от вас требуется. Чем вкладывать средства во второе высшее, повышение квалификации, репетиторов, лучше обзавестись хорошими запасами пива;

- Если на вас накатывает волна депрессии или страха – отдавайтесь этим чувствам по максимуму. Лейте слезы, без конца думайте об одном и том же, и, ни в коем случае, даже не думайте о решении проблем. Пусть образование и его влияние на развитие личности будут для вас вопросами второго или третьего плана. Если же депрессии нет, смотрите пункт 4.

Вывод

Образование – один из самых важных процессов. Он затрагивает как материальную сферу жизни человека, так и его личностный рост. Роль обучения в развитии личности выражается в приобретении человеком особого понимания мира, которое несет каждый тип образования. Биолог, менеджер по продажам или программист будет видеть мир по-своему. Это видение закладывается при получении образования.

Источник