Развитие тактильного восприятия у ребенка

Тактильное восприятие первым открывает детям дверь в познание окружающего мира. Малышам столько всего предстоит узнать и усвоить. А начальный объем знаний они в буквальном смысле получают на ощупь. Дошкольникам в освоении действительности помогают все каналы восприятия: тактильный, зрительный, слуховой, вкусовой, обонятельный. Работают они в тесной связке, «считывая» актуальную информацию присущим им способом. Выясним, как задействуется тактильное восприятие у детей.

Тактильное восприятие как познавательный процесс

Тактильное восприятие – это познание (обследование, распознавание) объектов при непосредственном касании. Этот вид восприятия еще называют осязательным. Его суть заключается в отражении характеристик, особенностей поверхности и структуры того, к чему прикасаются.

Механизм тактильного восприятия основан на действии кожных рецепторов. Рецепторы являются сложным устройством, воспринимающим сенсорные сигналы и считывающим информацию. Эти устройства расположены по поверхности всего тела, обеспечивая кожную чувствительность.

Самые восприимчивые к разнообразной информации рецепторы сконцентрированы на пальцах рук. Ощупывая предметы, человек может получить так много информации, как будто он смотрит на них. Поэтому осязание считают, в первую очередь, познавательной функцией руки человека.

Процесс восприятия предоставляет ребенку возможность формировать образы, делать связанные с ними умозаключения. Чувственное отражение и тактильные ощущения дают такой же богатый материал для мыслительной переработки, как и зрительные.

Развитие тактильного восприятия у детей

Восприятие дошкольника – познавательный процесс, который открывает двери к пониманию того, как устроен мир, какими особенностями обладают предметы и явления, как они взаимосвязаны между собой.

В первые годы жизни ребенка основной является предметная деятельность. Дети прикасаются к разным предметам и ощущают их особенности, обращают внимание на различия. Твердая поверхность стола совсем не такая, как махровое полотенце, а пластиковый кубик отличается от мягкой игрушки. Благодаря тактильным ощущениям малыш воспринимает такие признаки как твердость-мягкость, тепло-холод, колючесть-пушистость и пр.

Вся сенсорная информация постепенно накапливается детским мозгом. Дошкольник все больше и тоньше различает тактильные сигналы. После трех лет он уже прекрасно осознает, что пружинистость надувного шара сильно отличается от подобной характеристики резинового мячика, а вязкость манной каши вовсе не похожа на такое же свойство пластилина.

Тактильное восприятие предметов позволят ребенку непроизвольно накопить базу характеристик объектов, что в дальнейшем используется им для понимания свойств и особенностей всего окружающего.

Если в раннем детстве восприятие характеризуется непроизвольностью и хаотичностью, то в дошкольном возрасте оно становится осмысленным интеллектуальным процессом.

Эти качественные характеристики можно проследить даже на таком элементарном примере, как прикосновение. Малыш до 2-3 лет хватает, хлопает ладошкой по всему, до чего дотянется. Младший дошкольник уже понимает, что все подряд трогать нельзя. Он проявляет осторожность, и в настораживающих его ситуациях прикоснется только пальчиком, быстро одернув руку. Правда, остается еще проблемой то, что не все реально опасные ситуации распознаются ребенком.

Роль тактильных ощущений в восприятии формы

Многие образы в дошкольном возрасте формируются и запоминаются благодаря информации, поступающей через тактильные каналы. Получив в подарок огромную мягкую игрушку, ребенок наслаждается ее мягкостью, шелковистостью, еще не понимая, что же за существо олицетворяет этот великан.

Потом взрослые объяснят, что к малышу пожаловал Мишка или Верблюжонок. Но главным признаком образа для дошкольника еще долгое время будет оставаться нежная искусственная шерсть.

Вычленение отдельного признака способствует и при восприятии формы и контуров геометрических тел, коих среди детских игрушек предостаточно. Дошкольник твердо усваивает, что кубики имеют четкие углы, а все, что отличается круглой формой, можно называть мячиком.

Узнавать эти формы в дальнейшем ребенку помогает зрительное и тактильное восприятие. В большинстве случаев малыш, конечно, увидит угловатые или сферические фигуры. Но, если предложить дошкольнику игру с закрытыми глазами и давать ему в руки предметы соответствующих геометрических форм (кубик, мячик, колечко, пирамидку), он успешно их определит.

Упражнения на развитие ощущений и осязания

Тактильное восприятие информации настолько важно, что в психологической науке его часто называют тактильным зрением. Причем, имеем тот случай, когда не бывает рано начать активное развитие осязательных способностей.

В настоящее время существуют развивающие мягкие конструкторы с вырезанными формами и набором разнообразных фигур, которые ребенку нужно вкладывать в соответствующие ячейки.

Кроме готовых моделей, полезно использовать подручные средства. Повышают чувствительность кожных рецепторов манипуляции с песком, манной или другой мелкой крупой. Дети прикасаются ладошками, сжимают, пересыпают, погружают руки в такой сыпучий материал, что дает им различные ощущения.

Малыши с интересом ощупывают со всех сторон те предметы, которые им дает мама или другой значимый взрослый. Более того, они пробуют их на зуб, в чем нет никакой необходимости для продвижения в развитии осязательных навыков.

Достаточно просто дать возможность всячески потрогать предмет, обратить внимание на особенности поверхности или формы. Потом назвать свойства и объект, чтобы ребенок постепенно запоминал нужные связи. Например, «это желудь – сам он гладкий, но имеет шершавую «кепочку».

Детям среднего и старшего дошкольного возраста нравятся упражнения, в которых заключена некоторая таинственность. А распознавание предметов или материала на ощупь содержит именно элемент загадочности. Интересно проходит игра, когда предметы находятся за ширмой или в мешочке, и детям нужно распознать их только на основе осязательного обследования. Лучше, если в такой игре участвуют 2-3 человека.

Упражнение 1. Подготовьте набор мелких предметов, хорошо знакомых дошкольнику. В такой набор могут войти пуговица, ракушка, желудь, колечко, камушек, колпачок от шариковой ручки и подобные атрибуты. Сложите их в непрозрачный мешочек. Предложите детям по очереди запускать руку в мешочек, выбирать один предмет, описывать его словесно, не вытаскивая из мешочка, и называть.

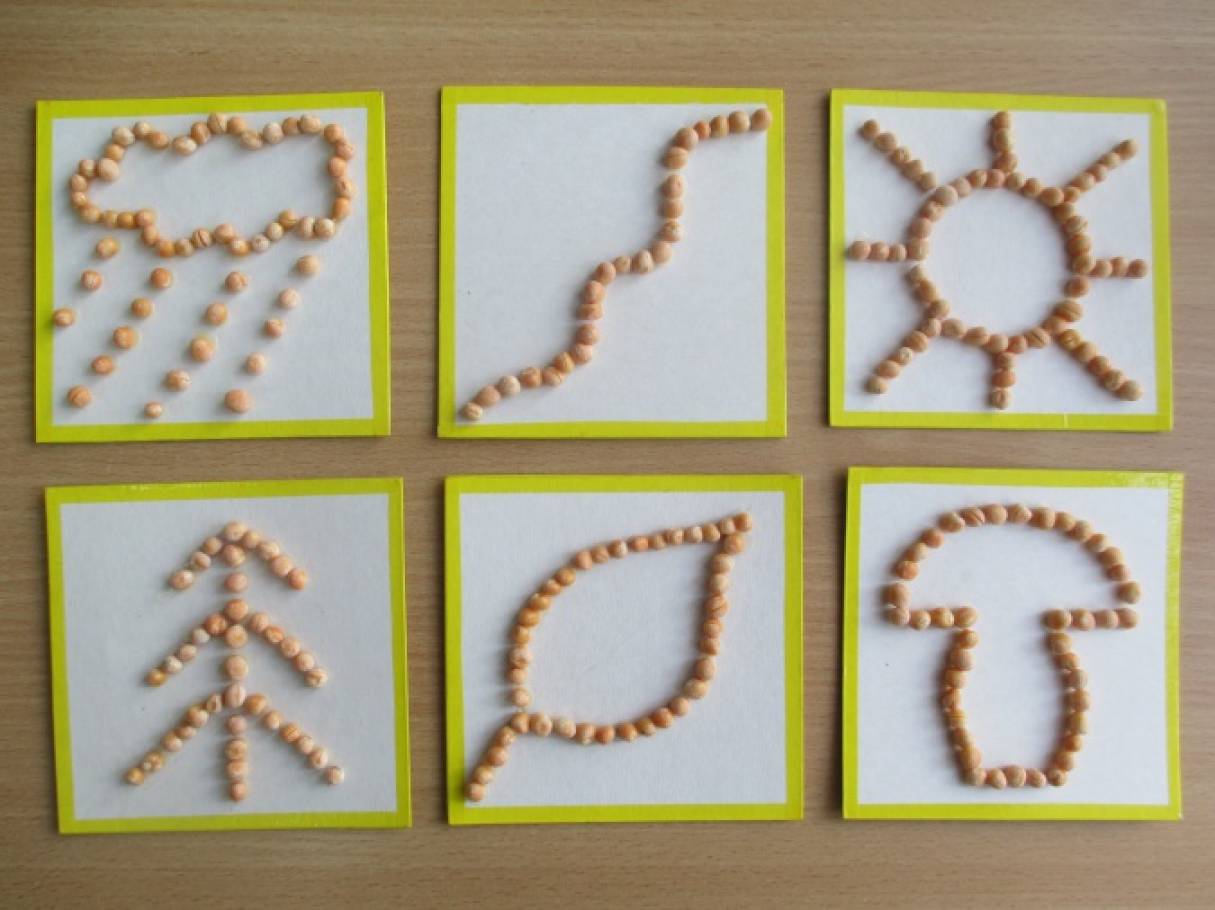

Упражнение 2. Познакомьте заблаговременно детей с различными крупами и природными материалами: зерно, гречка, горох, бобы, тыквенные и подсолнечные семечки, некоторые виды орехов особенной формы. Как и в предыдущем упражнении, участникам необходимо определить на ощупь, что оказалось в их руке.

Упражнение 3. Подготовьте небольшие лоскутки ткани различной фактуры. Это могут быть клочки сатина, грубого полотна, бархата, батиста, органзы… Предварительно изучите с детьми тактильные особенности каждой ткани и ее название, а затем начинайте игру.

Подобные игры, несомненно, полезны детским ручкам. Помимо оттачивания кожной чувствительности и тактильного восприятия, они способствуют развитию мелкой моторики. Вопрос, нужно ли специально уделять внимание восприятию, основанному на тактильных ощущениях, снимается очевидной истиной, что процесс восприятия является основой для развития мышления и сознания ребенка.

Источник

Ирина Гурова

Развитие тактильного восприятия у детей с ДЦП

Консультация для педагогов

К тактильной чувствительности (осязанию) относят ощущения прикосновения, давления, боли, тепла, холода и др.). Умение узнавать предметы на ощупь называется стереогнозом.

Кожа – это самый большой орган человека, и можно подобрать приёмы для развития восприятия всей её поверхности, но работая с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, прежде всего мы развиваем тактильную чувствительность пальцев рук. Это, в свою очередь, способствует развитию движений. Также важно отметить, что тактильные импульсы от кончиков пальцев поступают в те зоны коры головного мозга, которые отвечают за речь, память, мышление, и стимулируют развитие этих функций. Кроме того, у детей, имеющих какие-либо поражения центральной нервной системы, очень часто отмечаются нарушения мышечного тонуса пальцев рук. Поэтому одной из важных задач коррекции моторной области является нормализация мышечного тонуса, чего можно достичь с помощью некоторых упражнений на развитие тактильной чувствительности.

Начать работу по развитию тактильного восприятия необходимо как можно раньше, чтобы не упустить важный сензитивный период. Поскольку сам ребёнок с церебральным параличом очень часто не имеет возможности взять предмет и манипулировать, действовать с ним, то нашей задачей является постоянно, систематически создавать эти возможности. Для этого нужно вкладывать ребёнку в обе ручки предметы, разные по величине, форме, фактуре. При этом очень важно обеспечить разнообразие тактильных ощущений. Вначале это можно делать без анализа признаков, без их называния. Взрослый сам называет игрушку или другой предмет, который у ребёнка в руках. Двигательная активность ребёнка с ДЦП часто оказывается значительно сниженной (ребёнок не может сам может быть даже удержать предмет в руках, не говоря уже о поглаживании, ощупывании его, поэтому педагогу необходимо осуществлять манипуляции, действия с предметом пассивно. Важно отметить, что нужно обращать внимание ребёнка на его собственные ощущения, но слово, обозначающее признак, вводить после того, как соответствующее перцептивное действие уже осуществили. Например, нажали на мягкий мячик рукой ребёнка несколько раз, а потом уже назвали признак: мячик мягкий. Многие признаки можно понять только в сравнении. Поэтому в данном случае нужно взять ещё и твёрдый мячик, и провести аналогичную работу.

Для знакомства с признаками, которые можно определять на ощупь, лучше использовать контрастные предметы: большой и маленький, твёрдый и мягкий, гладкий и шороховатый, шар и фигуру с углами (кубик, призму).

Для развития тактильной чувствительности, а также для нормализации мышечного тонуса очень эффективным средством является массаж и самомассаж. Игры, игровые упражнения с элементами массажа, которые предлагаются детям на логопедических занятиях, занимают важное место среди других многочисленных средств. Многие из них успешно применяются и на занятиях воспитателя. Для этого можно использовать губки, разнообразные ворсовые щётки, специальные массажные игрушки, покупные и самодельные массажёры, «тактильные таблички» (массажные поверхности, шарики и мн. др. О приёмах использования этого материала я более подробно писала здесь:

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-igry-s-yelementami-masazha-dlja-razvitija-rechi-detei.html

Можно сделать интересный тактильный альбом из лоскутов ткани разной текстуры: мешковины, вельвета, шерсти, шелка, меха, ситца, бархата. Туда же можно добавить лист полиэтилена, оберточную бумагу от цветов, сетки от комаров, гофрированную и наждачную бумагу, и многое другое. Очень полезно перематывать с катушки на катушку нитки разной толщины, фактуры.

Замечательным средством для развития тактильного восприятия является «пальчиковый бассейн» – ёмкость, наполненная фасолью, горохом и другими сыпучими веществами. Внутри бассейна можно выполнять множество различных упражнений, как с предметами, так и без предметов. Подробнее об этом можно прочитать в моей публикации:

https://www.maam.ru/detskijsad/palchikovyi-basein-kak-sredstvo-korekci-rechi-u-detei-s-narushenijami-oporno-dvigatelnogo-aparata.html

Вариантом пальчикового бассейна можно считать наполненные мешочки. Например, можно предложить ребёнку достать из мешка с теннисными шариками предмет. Когда ребёнок опускает руку в мешок и ищет предмет, теннисные шарики прикасаются ко всей поверхности кисти, создавая тактильные ощущения. Мешок может быть наполнен не только шариками, но и фасолью, горохом, мелкими игрушками.

Всем известна игра «Чудесный мешочек», но важно отметить, что задания должны предлагаться детям с учётом их возможностей. В мешочке можно искать предметы в соответствии с изучаемой лексической темой, например, «Фрукты», «Умывальные принадлежности» и т. д. Интересны игровые задания, где нужно определить материал, из которого сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло). Задание целесообразно формулировать по-разному. Например, можно попросить ребёнка опустить руку в мешочек и достать названный вами предмет. А можно предложить взять любой предмет, угадать его и назвать. При этом желательно, конечно, всегда спрашивать: «Как ты догадался, что это?» Ребёнок, отвечая на вопрос, называет признаки. Кроме объёмных, используются и плоскостные предметы. В старшей и подготовительной к школе группах можно предлагать детям для угадывания буквы и цифры.

Также дети могут выполнять задания, связанные с определением величины. Детям старшего дошкольного возраста можно даже предложить достать предметы в порядке возрастания или убывания величины, например: «Достань из мешочка столбики от самого низкого до самого высокого».

Можно попросить разобрать и собрать матрёшку под салфеткой, а также сконструировать игрушки из частей.

Детям интересно угадывать предметы на ощупь и через ткань мешочка, то есть, не опуская туда руку, а также и через ткань (салфетку, под которой на столе лежит несколько предметов. Предварительно ребёнок должен рассмотреть предметы и потрогать их.

Большой интерес детей вызывают игры и игровые упражнения, в которых нужно угадать буквы или другие изображённые предметы, наклеенные на плоскость.

В таких играх вначале вначале запоминает несколько предметов на ощупь. Затем все карточки переворачиваются вниз изображением и перемешиваются. После этого ребёнок берёт одну карточку, кладёт под неё ладошку, и угадывает изображение.

Очень полезно обращать внимание ребенка на холодный снег, тёплые батареи, на температуру напитков (сок холодный, а чай горячий). При умывании внимание ребёнка можно привлечь к температуре воды, которая течёт из крана.

Так как общая чувствительность кожи у ребёнка с ДЦП снижена, ему полезно получать интересные ощущения всем телом. Для этого родителям можно посоветовать использовать упражнения на формирование ощущения собственного тела. Хорошо, например, завернуть малыша целиком в шерстяное одеяло; обернуть его махровым полотенцем, надеть прямо на трусики и маечку меховую шубу.

Конечно же, очень полезно развивать чувствительность ножек. Для этого полезно водить ребёнка летом босиком по траве, песку, камешкам. Дома можно ходить по гороху, фасоли, катать ступнями карандаши, фломастеры, шарики.

А в игру «Поймай киску» можно поиграть и в детском саду. Педагог касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела ребенка, а он с закрытыми глазами определяет, где киска. По аналогии для касания можно использовать другие предметы: мокрую рыбку, колючего ежика и др.

Аналогична игра «На какой цветок села бабочка?» Для этого ребёнку нужно положить ладошку на стол, растопырить пальчики (цветочки). Взрослый сажает игрушечную бабочку на каждый пальчик в произвольном порядке. Ребёнок угадывает, «на какой цветок села бабочка». Сначала игра проводится со зрительным контролем. Вместо бабочки можно использовать и другие мелкие игрушки, изображающие насекомых, животных.

В старшем дошкольном возрасте можно использовать приём дермолексии: на спине ребенка обратной стороной карандаша (или пальцем) пишут цифру (букву). Ребенок должен определить, что это за символ.

Для достижения положительных результатов игры и упражнения по развитию тактильного восприятия следует проводить систематически, постепенно усложняя задания.

Успехов!

Источник