Природа ребенка и его развитие макаренко

13 марта 2018 года исполняется 130 лет со дня рождения одного из самых ярких представителей мировой педагогики – (1888—1939). Его система воспитания детей в коллективе и их адаптации к жизни в обществе осуществила в свое время грандиозный переворот в педагогике.

Макаренко — автор множества трудов по воспитанию и педагогике. Его главное произведение “Педагогическая поэма” (1935) переведено на многие языки мира и считается одной из самых значительных книг по воспитанию XX века.

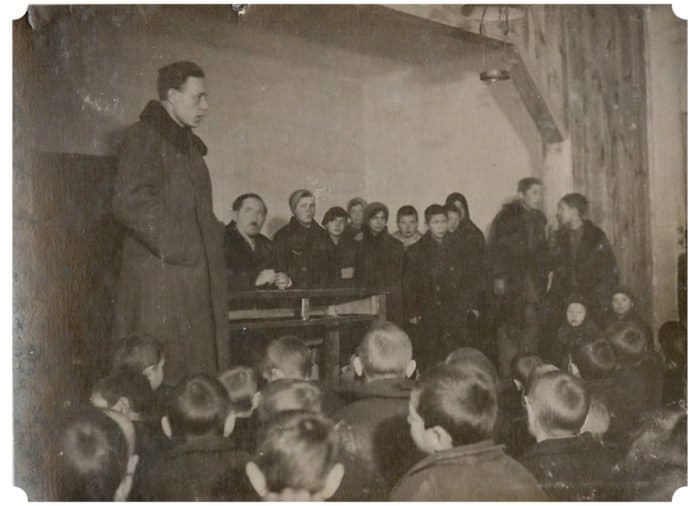

В 20е-30е годы ХХ века Макаренко руководил трудовой колонией для беспризорных и несовершеннолетних правонарушителей недалеко Полтавы и других трудовых детских колониях и коммунах. Он осуществил во многом противоречивый, но уникальный в педагогической практике опыт массового перевоспитания малолетних правонарушителей.

В чем же заключался метод Макаренко?

Разделение учебы и воспитание

Главное отличие системы Макаренко – чёткое разделение учебы и воспитания. Макаренко определял обучение и воспитание как два разных процесса и осуществляться они должны разными средствами. Для обучения хорошо подходила обычная классно-урочная система. А для воспитания, считал Макаренко, нужно было создать «коллектив с достаточно выраженными не только вертикальными (начальник – подчинённый, учитель – ученик), но и горизонтальными человеческими, трудовыми и учебными связями».

Трудовое воспитания

Основой метода Антона Макаренко было трудовое воспитание. Педагог считал, что «труд детей на производстве открывает многие воспитательные пути». У воспитанников коммуны было реальное дело: обустроено натуральное хозяйство, организован быт, воспитанники получали за свою работу зарплату, на которую содержали себя, помогали младшим членам коммуны, выплачивали стипендии бывшим коммунарам, которые обучались в ВУЗах, содержали театр, оркестр, организовывали культурные мероприятия и походы.

В коммуне был построен завод, где воспитанниками производились электродрели, фотоаппараты «Лейка», имеющие такую «точную оптику, где сложнейшие процессы, каких в старой России никогда не знали».

Таким образом, производительный труд, являющийся и частью воспитания, и обучения, должен был, по мысли Макаренко, формировать личность: в 16-20 лет воспитанники уже становились высококвалифицированными мастерами своего дела.

Главное средство воспитания – коллектив

Ядро педагогической теории Макаренко – учение о коллективе – определенной организации детей. Макаренко был первым педагогом, который рассматривал коллектив, в который погружён ребенок, как средство воспитания.

«Воспитание личности в коллективе и через коллектив — главная задача воспитательной работы», – отмечал педагог. «Коллектив должен быть первой целью нашего воспитания, должен обладать совершенно определенными качествами», главное из которых – объединять людей во имя общей цели, в общем труде и в организации такого труда.

Любое действие отдельного ученика, любая его удача должна расцениваться как удача в общем деле, а промах – как неудача на его фоне.

Коллектив — это «целеустремленный комплекс личностей». С помощью опыта коллективной жизни у учеников развиваются управленческие качества, способность найти нравственные критерии для своих личных поступков и потребовать от других поведения в соответствии с такими критериями.

Главное дело учителя здесь — тактичное руководство ростом коллектива.

Старшие – младшим

Макаренко считал, что организационное строение коллектива должно напоминать отношения в семье. Так как в коллектив входили разновозрастные воспитанники, происходила непрерывная передача опыта старшими, а младшие усваивали привычки поведения, приучались уважать старших товарищей. При таком подходе у старших возникает забота о младших и ответственность за них, участливость и требовательность, развиваются качества будущего семьянина.

«Я решил, что такой коллектив, наиболее напоминающий семью, будет самым выгодным в воспитательном отношении. Там создается забота о младших, уважение к старшим, самые нежные нюансы товарищеских отношений».

Самоуправление

По Макаренко, самоуправление — не только необходимое условие налаживания и сохранения порядка, но и средство воспитания деятельных организаторов, воспитания у каждого члена коллектива ответственности за общее дело и самодисциплины. Макаренко считал, что товарищ должен уметь подчиняться товарищу и уметь приказать ему.

Главным органом самоуправления являлось общее собрание, на котором среди воспитанников избирались другие органы самоуправления: совет коллектива (совет командиров), решающий текущие вопросы, санкомиссия, хозкомиссия и проч.

С активными членами самоуправления необходимо было постоянно работать: собирать их для обсуждения предстоящих дел, советоваться, разговаривать о том, какие есть трудности в работе, и проч.

Завтрашняя радость

Завтрашняя радость — это стимул жизни человека, завтрашний день обязательно должен планироваться и быть лучше, чем сегодняшний. Поэтому одним из важнейших объектов работы воспитателей являлось определение вместе с детьми перспектив жизни – того, что будет результатом их деятельности.

Перспективы могли быть близкими, средними и дальними.

Близкая перспектива особенно нужна для детей младшего возраста: кино, концерты, прогулки и экскурсии. Однако жизнь коллектива должна быть наполнена не только развлечениями, но и радостью труда. Например, предложение ребятам устроить каток будет воспринято ими положительно, так как оно обещает им будущие развлечения на катке. «В процессе работы возникнут и новые задачи: создать удобства для катающихся — поставить скамейки, сделать освещение и др.» За выполнение задачи, детей ждёт какое-нибудь удовольствие, например мороженое после обеда.

Средняя перспектива — это радостное коллективное событие, отодвинутое во времени: праздники, летний отдых, окончание и начало учебного года и др. Средняя перспектива только тогда имеет воспитательный эффект, если к событиям готовятся на протяжении длительного времени,

Далекая перспектива — это будущее всего учреждения. Если ребята любят его, такая далекая перспектива увлекает их на серьезную и трудную работу.

«Для каждого члена коллектива будущая судьба учреждения никогда не может быть безразличной». На фоне коллективной далекой перспективы определяются и личные устремления каждого воспитанника, его собственное будущее. Помочь воспитаннику выбрать свою жизненную перспективу было важно не только для жизни в воспитательном учреждении, но и для его будущей судьбы.

Традиции

В коллективе обязательно должны складываться традиции, которые закрепляют все ценное в его опыте и определяют самобытность. «Ничто так не скрепляет коллектив, как традиция. Воспитать традиции, сохранить их — чрезвычайно важная задача воспитательной работы». Как пишет Макаренко, традиций в его детском коллективе было много, «просто сотни», и даже он не знал их всех, зато их знали ребята и передавали от старших к младшим.

Например, одной из таких традиций было избрание на должность дежурного члена санитарной комиссии самой педантичной девочки-чистюли, так как именно такой человек мог лучше всех следить за чистотой воспитанников и помещений.

![]()

Чувство защищенности

Важной идеей педагогики Макаренко была идея защищенности каждого в коллективе, когда человек чувствует себя защищенным от самодурства, всяческих издевательств; когда член коллектива знает, что никто не сможет его обидеть. Макаренко обращал внимание педагогов на необходимость развития у детей способности к уступчивости.

«Воспитывать привычку уступать товарищу — это очень трудное дело. Я добился того, что раньше, чем дети перессорятся, — стоп, тормоз, и уже ссора не происходит. Поэтому… в коммуне по целым месяцам не было ссор между товарищами, а тем более драк, сплетен, интриг друг против друга. И я добился этого не упором на то, кто прав, кто виноват, а исключительно умением тормозить себя», — рассказывал педагог.

Красивая жизнь

«Что такое красивая жизнь? Жизнь, связанная с эстетикой. Детский коллектив должен жить красиво». Что здесь имеет в виду Макаренко?

Красоту внешнюю: эстетику костюма, комнаты, рабочего места, а также красоту поведения. Не только воспитанникам, но и учителям важно следить за своим внешним видом: прической, костюмом, чистотой рук, соблюдением норм этикета.

Макаренко вспоминал, что даже тогда, когда его коллектив был бедным на раннем этапе, первым делом была построена оранжерея и выращивались розы и хризантемы — так решили сами воспитанники. Макаренко не допускал к уроку неряшливо одетого педагога, поэтому учителя шли на работу в своих лучших костюмах. «Миллиарды мелочей» — в каком состоянии находятся учебники и карандаши — не могут оставаться без внимания со стороны педагога. Это украшает коллектив, а эстетика деловых отношений и внешнего вида становятся воспитывающим фактором.

Игра

В жизни коллектива обязательно присутствие игры, ведь у каждого ребенка есть потребность в игре и ее надо удовлетворять. Как ребенок играет, отмечал Макаренко, так он будет и работать, поэтому игрой нужно пропитать всю жизнь коллектива. Макаренко наставлял: «Сама детская жизнь должна быть игрой, а вы с ними должны играть, и я 16 лет играл». Играл он вместе с воспитанниками в «военизацию», используя некоторые военные элементы: рапорт, строй, командиры, салют, «Есть, товарищ командир» и пр.

Читайте также:

Макаренко: как самоучка изменил педагогику

15 цитат Антона Макаренко

Источники: Д. И. Латышина «История педагогики. История образования и педагогической мысли», исследовательские материалы Педагогического музея А.С. Макаренко

Использовано фото: Jerry Norbury

Источник

Óëüÿíîâñêå ó÷åíèê ïûðíóë íîæîì â æèâîò êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, â Åêàòåðèíáóðãå ïîäðîñòîê óäàðèë ïåäàãîãà ìîëîòêîì ïî ãîëîâå øêîëüíûå áóäíè ðåãóëÿðíî ïîïàäàþò â êðèìèíàëüíûå ñâîäêè. Áîëåå òîãî, ñåãîäíÿ ó÷èòåëÿ ðèñêóþò îñòàòüñÿ áåç ðàáîòû èç-çà ìàëåéøåãî êîíôëèêòà ñ ïîäîïå÷íûìè, âåäü ëþáîå çàìå÷àíèå âîñïðèíèìàåòñÿ â øòûêè êàê ðåáåíêîì, òàê è åãî ðîäèòåëÿìè. Ýêñïåðòû â îäèí ãîëîñ òâåðäÿò: âñå èç-çà òîãî, ÷òî ñðåäíåå îáðàçîâàíèå ïðåâðàòèëîñü â ñôåðó îáñëóæèâàíèÿ. ×òîáû êàê-òî ïîâëèÿòü íà ñèòóàöèþ, âûñîêèé ñòàòóñ ïåäàãîãà ïðåäëàãàþò çàêðåïèòü çàêîíîäàòåëüíî. Ïîìîæåò ëè ýòî è ÷òî âîîáùå äåëàòü â ìàòåðèàëå ÐÈÀ Íîâîñòè.

Çàõîòåë è íàïàë

Àãðåññèÿ ó÷åíèêîâ â àäðåñ øêîëüíûõ íàñòàâíèêîâ óæå äàâíî íå ÷òî-òî èç ðÿäà âîí âûõîäÿùåå. Íà ïðîøëîé íåäåëå ÑÌÈ îáëåòåëà î÷åðåäíàÿ èñòîðèÿ. Ïÿòíàäöàòèëåòíèé ïîäðîñòîê èç Óëüÿíîâñêà óäàðèë êóõîííûì íîæîì â æèâîò ó÷èòåëüíèöó ìàòåìàòèêè ïðÿìî ïåðåä óðîêîì. Áåç âñÿêîé ïðè÷èíû. Ïîñòðàäàâøóþ äîñòàâèëè â ðåàíèìàöèþ è ïðîîïåðèðîâàëè. Íàïàäàâøåãî àðåñòîâàëè íà äâà ìåñÿöà.

À â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà â Åêàòåðèíáóðãå 15-ëåòíèé øêîëüíèê íàáðîñèëñÿ ñ ìîëîòêîì íà ïåäàãîãà ïî ðóññêîìó ÿçûêó ïîäêàðàóëèë ó ãàðàæåé, êîãäà òà øëà íà ðàáîòó. Ó÷èòåëüíèöó ãîñïèòàëèçèðîâàëè ñ ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìîé è óøèáàìè, îäíàêî îíà íå ñòàëà îáðàùàòüñÿ â ïîëèöèþ.  ãîðîäñêîì äåïàðòàìåíòå îáðàçîâàíèÿ ÐÈÀ Íîâîñòè ñîîáùèëè, ÷òî ïîäðîñòîê ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ ïîä íàáëþäåíèåì âðà÷åé, à ïåäàãîã âåðíóëàñü ê ðàáîòå.

Îáà ýòèõ ñëó÷àÿ íà êîíòðîëå ó ñëåäîâàòåëåé øêîëüíèêîâ ïîäîçðåâàþò â ïîêóøåíèè íà óáèéñòâî. Âîçðàñò óãîëîâíîé è àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè íàñòóïàåò ñ 16 ëåò, îäíàêî ïî îïðåäåëåííûì ñòàòüÿì ÓÊ ñ 14. Åñëè ïîäðîñòêîâ ïðèçíàþò âèíîâíûìè, èì ãðîçÿò èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû èëè ëèøåíèå ñâîáîäû ñðîêîì äî øåñòè ëåò.

«Ìàò îáû÷íîå äåëî»

Âïðî÷åì, çà÷àñòóþ ó÷èòåëÿ íå âûäåðæèâàþò îòâÿçíîãî ïîâåäåíèÿ è ïåðâûìè ñðûâàþòñÿ íà ìàëîëåòíèõ îáèä÷èêîâ.  îêòÿáðå â Òþìåíñêîé îáëàñòè ó÷èòåëü ÎÁÆ íåöåíçóðíî âûðóãàëñÿ íà øêîëüíèêîâ è ïðèãðîçèë ðàñïðàâîé. Âñå èç-çà òîãî, ÷òî íàñòàâíèêà ìåòîäè÷íî äîâîäèëè, ñðûâàÿ óðîêè: äåòè ìàòåðèëèñü, âêëþ÷àëè ìóçûêó ïðÿìî íà çàíÿòèÿõ, ïîëíîñòüþ èãíîðèðîâàëè çàìå÷àíèÿ. Ïîñëå èíöèäåíòà ïåäàãîãà óâîëèëè ïî ñòàòüå 336 ÒÊ çà «ïðèìåíåíèå íàñèëüñòâåííûõ ìåòîäîâ âîñïèòàíèÿ», ñàìè æå õóëèãàíû îòäåëàëèñü ïðåäóïðåæäåíèåì. Îäíàêî ìíîãèå âñòàëè íà ñòîðîíó ó÷èòåëÿ: â ïåðâóþ î÷åðåäü øêîëüíèêè è èõ ðîäèòåëè. Äîøëî äî ìèðîâîãî ñóäà óâîëüíåíèå ïî ñòàòüå çàìåíèëè íà óõîä ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ. Òåïåðü ó÷èòåëü ñìîæåò ïðîäîëæèòü ïðîôåññèîíàëüíóþ êàðüåðó â äðóãîì ìåñòå.

Ïåäàãîãè ïðèçíàþòñÿ: èì íåðåäêî ïðèõîäèòñÿ ðèñêîâàòü ðàáîòîé èç-çà íåðâíûõ ñðûâîâ. «Ìàò âî âðåìÿ çàíÿòèé îáû÷íîå äåëî. Ñòàðàåìñÿ ïðîñòî íå çàîñòðÿòü âíèìàíèÿ. Ìåð ê òàêèì ïîäðîñòêàì îñîáî íå ïðèìåíÿþò. Ïîæóðÿò è âñå íà ýòîì, æàëóåòñÿ â áåñåäå ñ ÐÈÀ Íîâîñòè ïðåïîäàâàòåëü îäíîãî èç êîëëåäæåé â Òàìáîâñêîé îáëàñòè, ÷ëåí ïðîôñîþçà «Ó÷èòåëü» Èðèíà È. Âîò îäèí èç íåäàâíèõ ñëó÷àåâ: èäåò óðîê, ñëûøó â ñîñåäíåì êàáèíåòå êðèêè, áðîñàþñü òóäà. Ó÷åíèê âçÿë ñòóë è çàìàõíóëñÿ íà ïðåïîäàâàòåëÿ. Õîðîøî, ÷òî òà óâåðíóëàñü! ß íà íåãî ñ êðèêàìè, ÷òîáû ïðåêðàòèë âñå ýòî áåçîáðàçèå. À îí â îòâåò: «Âû íå èìååòå ïðàâà íè÷åãî ìíå ãîâîðèòü!»

Ïîäîáíîå, çàâåðÿåò Èðèíà, â êîëëåäæå íå ðåäêîñòü. «Íà äíÿõ ïåäàãîã ïî ðóññêîìó ÿçûêó áûëà âñÿ â ñëåçàõ: ó÷åíèê îáëîæèë åå òðåõýòàæíûì ìàòîì. Óñïîêàèâàëà, êàê ìîãëà. À âîò åùå ïðèìåð: îäèí èç ïðåïîäàâàòåëåé øåë ïî äëèííîìó êîðèäîðó íà óðîê. ß ñâîèìè ãëàçàìè ñèòóàöèþ íå âèäåëà, íî, ïî ñëîâàì êîëëåãè, ïîäðîñòêè îêðóæèëè åãî è ãðîçèëèñü óäàðèòü. Èòîã äîêëàäíàÿ íà âñþ ãðóïïó. Äàæå ïîëèöèþ âûçûâàëè. Äåòè â îäèí ãîëîñ óòâåðæäàëè, ÷òî ñèòóàöèÿ ïðåóâåëè÷åíà, îòäåëàëèñü îáúÿñíèòåëüíûìè. Òåïåðü ó Èãîðÿ Àôàíàñüåâè÷à (èìÿ èçìåíåíî. Ïðèì. ðåä.) íà ïîäîáíûé ñëó÷àé ïðèïàñåíà äåðåâÿííàÿ ïàëêà. Õîäèò ïðÿìî ñ íåé âî âðåìÿ äåæóðñòâà».

Ñîáåñåäíèöà ãîâîðèò, ÷òî «âîëåé-íåâîëåé ïðèõîäèòñÿ áûòü ñòîéêîé». «Êàê-òî ðàç ñäåëàëà çàìå÷àíèå, à ìíå íà ýìîöèÿõ ìàëü÷èøêà íà÷àë ãîâîðèòü âñÿêîå ß â îòâåò: «À íó-êà, óïàë îòæàëñÿ! Äâàäöàòü ïÿòü ðàç. Âïåðåä!» Íàäî ñêàçàòü, èñïóãàëñÿ è âûïîëíèë áåñïðåêîñëîâíî. Òåïåðü ýòà ôèçêóëüòìèíóòêà íà óðîêàõ äåëî ïðèâû÷íîå, ãîðüêî èðîíèçèðóåò Èðèíà. Áûâàåò, è â óãîë ñòàâëþ. Ó ìåíÿ âåäü îäíè ïàðíè, âñåãî îêîëî òðåõñîò ÷åëîâåê. Äåðæóñü, ÷åñòíî ãîâîðÿ, êàê ìîãó!»

ñåðåäèíå ÿíâàðÿ â ìîñêîâñêîé øêîëå ¹ 113 ïðîèçîøåë êîíôëèêò íà óðîêå ôèçèêè. «Åãîð (èìÿ èçìåíåíî. Ïðèì. ðåä.) âñåì ñâîèì âèäîì ïîêàçûâàë, ÷òî åìó íåò íèêàêîãî äåëà äî óðîêà. Ñëóøàë ìóçûêó â íàóøíèêàõ, óòêíóâøèñü â òåëåôîí. Íà ïðîñüáû óáðàòü ãàäæåò íóëåâàÿ ðåàêöèÿ. Ó÷èòåëü ïîäîøëà ê íåìó è äåðíóëà çà ïðîâîä, ðàññêàçûâàåò êîððåñïîíäåíòó àãåíòñòâà Äàâîð Òóáà, òåïåðü óæå áûâøèé äèðåêòîð 113-é øêîëû, à òàêæå åå âûïóñêíèê. Îí â îòâåò ñõâàòèë åå çà ðóêó, çàòåì íàíåñ óäàð êóëàêîì â îáëàñòü ÷åëþñòè, âòîðîé â ëîá».

Î÷êè ó÷èòåëüíèöû ñëîìàëèñü, ñòåêëà ÷óäîì íå çàäåëè ãëàçà. Ïóëüò óïðàâëåíèÿ îò èíòåðàêòèâíîé äîñêè, êîòîðûé áûë ó ïåäàãîãà â ðóêàõ, âûëåòåë è ðàññåê ëîá, äà òàê, ÷òî íàëîæèëè øâû. Ïîñëå ÷åãî ïîäðîñòîê ñòàë êðóøèòü êàáèíåò: óäàðîì íîãè è ëîêòåì ðàçáèë ñòåêëî øêàôà.

«Ó÷èòåëü ïûòàëàñü óñìèðèòü õóëèãàíà. Íî îí ïðîñòî âûáåæàë èç êëàññà», äîáàâëÿåò äèðåêòîð. Ìàëü÷èêà â êîðèäîðå ïåðåõâàòèëè îõðàííèêè. Òóáà, óçíàâ î ïðîèçîøåäøåì, òóò æå âûçâàë ñêîðóþ è ïîëèöèþ. «Åãîð ïîðàíèëñÿ. Íà ðóêå ïîðåç îò ñòåêëà, øâû è åìó íàëîæèëè, óòî÷íÿåò ñîáåñåäíèê.  êëàññå áûëà êàìåðà. ß ïåðåäàë âñå ìàòåðèàëû ñëåäîâàòåëÿì èäåò ïðîâåðêà».

ïðåññ-ñëóæáå äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Ìîñêâû ïðîêîììåíòèðîâàëè, ÷òî äèðåêòîð, íå ñíèìàÿ ñ ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòè, óâîëèëñÿ «ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ», à ó÷èòåëü ôèçèêè «ïîâåëà ñåáÿ íåïðîôåññèîíàëüíî». Òóáà, â ñâîþ î÷åðåäü, çàÿâèë, ÷òî óâîëèòüñÿ «ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ» åãî âûíóäèëè: «Ìíå äàæå íå äàëè îòðàáîòàòü ïîëîæåííûå ïî òðóäîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó äâå íåäåëè!»

Íà åãî çàùèòó âñòàëè òûñÿ÷è: ó÷åíèêè ñ ðîäèòåëÿìè, âûïóñêíèêè è äàæå íåçíàêîìûå ëþäè. Áûëè ïèêåòû, ñáîðû ïîäïèñåé, ïîñòû â ñîöñåòÿõ. ÐÈÀ Íîâîñòè çàïðîñèëî ó ïðîôèëüíîãî äåïàðòàìåíòà àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî èíöèäåíòó â 113-é øêîëå, îäíàêî â âåäîìñòâå íå ñìîãëè ïðåäîñòàâèòü îïåðàòèâíûé êîììåíòàðèé.

Òðóäíûé ìàëü÷èê

«Íåñêîëüêî ñëîâ î ñàìîì ïîäðîñòêå: îí èç íåáëàãîïîëó÷íîé ñåìüè. Ìàëü÷èê îêîí÷èë ó íàñ ïåðâûé êëàññ. Ïîñëå ÷åãî ðîäèòåëè âûäâèíóëè óëüòèìàòóì: «Íàøè äåòè ñ íèì ó÷èòüñÿ íå áóäóò», âñïîìèíàåò Äàâîð. Òîãäà Åãîð ñìåíèë øêîëó». Íå âûòåðïåëè åãî è â äðóãîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè. «Ïðèøëîñü âçÿòü îáðàòíî, ïðîäîëæàåò ýêñ-äèðåêòîð. Ñ ïîäðîñòêîì ðàáîòàëè ïñèõîëîãè íèêàêèõ èçìåíåíèé. Òîãäà ïåðåâåëè íà äîìàøíåå îáó÷åíèå. Îäíàêî â ïðîøëîì ñåíòÿáðå Åãîð ïåðåøåë â øêîëüíûé êëàññ. È âîò âî ÷òî âñå âûëèëîñü».

Ó÷èòåëü ôèçèêè âåðíóëàñü ê ðàáîòå, òðóäíîãî ïîäðîñòêà îïÿòü îòïðàâèëè íà äîìàøíåå îáó÷åíèå. «Èðîíèÿ â òîì, ÷òî òåïåðü íàøè æå ó÷èòåëÿ õîäÿò ê íåìó äîìîé! Êîíå÷íî, âñå, êðîìå ïîñòðàäàâøåé. Áîëüøå âñåãî ìåíÿ áåñïîêîèò âîò ÷òî: à âäðóã ó íåãî ïñèõè÷åñêèå îòêëîíåíèÿ? Îí æå ñíîâà ìîæåò ñîðâàòüñÿ â ëþáîé ìîìåíò! Íàì æäàòü, ïîêà êòî-òî áåç ãëàçà îñòàíåòñÿ?»

Áûâøèé äèðåêòîð íàìåðåí áîðîòüñÿ çà ñâîþ ðåïóòàöèþ: «ß 22 ãîäà ðàáîòàë â ýòîé øêîëå. Åùå è ó÷èëñÿ çäåñü. Ðåøèë îáðàòèòüñÿ â ñóä. Äâàäöàòü ñåäüìîãî ôåâðàëÿ ñîñòîÿëàñü áåñåäà. Ê êîíñåíñóñó ìû íå ïðèøëè. Ïåðâîå çàñåäàíèå ñóäà íàçíà÷åíî íà 19 ìàðòà».

Êîìïëåêñíàÿ ïðîáëåìà

Èç-çà ÷åãî ïåäàãîãè òåðÿþò êîíòðîëü íàä ñëîæíûìè ó÷åíèêàìè? Çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèè, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÎ Åâãåíèé ßìáóðã âûñêàçàë òàêîå ìíåíèå â êîììåíòàðèè àãåíòñòâó: âñåìó âèíîé ðåôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå ñåãîäíÿ ôàêòè÷åñêè ïðåâðàòèëîñü â ñåêòîð ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ: «øêîëû òåðÿþò âîñïèòàòåëüíóþ ôóíêöèþ». «Íàøà ïðîôåññèÿ ñòàëà òàêîé æå îïàñíîé, êàê è ó âðà÷à ñêîðîé. Íåäîïóñòèìî, ÷òîáû ïåäàãîãà ìîã îáèäåòü êàæäûé: ðàñïîÿñàâøèéñÿ ïîäðîñòîê, óòêíóâøèéñÿ âî âðåìÿ óðîêà â ãàäæåò, èëè ÷åðåñ÷óð áäèòåëüíûé ðîäèòåëü, êîòîðûé çàìåòèë ó÷èòåëÿ â ìàãàçèíå çà ïîêóïêîé íèæíåãî áåëüÿ!» îòìå÷àåò ßìáóðã.

ñâîþ î÷åðåäü, áûâøèé ñîòðóäíèê óãîëîâíîãî ðîçûñêà è ñòàðøèé îïåðóïîëíîìî÷åííûé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïîäïîëêîâíèê â îòñòàâêå Ïàâåë Ñàìîéëîâ â áåñåäå ñ êîððåñïîíäåíòîì îáîçíà÷èë è äðóãèå ïðè÷èíû áåçîáðàçèÿ â øêîëàõ.

«Ñåé÷àñ ïîëîæåíèå õóæå, ÷åì áûëî ðàíüøå. Âîçüìåì ñîâåòñêóþ ðåòðîñïåêòèâó: ëþáàÿ ïîïûòêà íàïàäåíèÿ íà ó÷èòåëÿ âëåêëà çà ñîáîé èìåííî íàêàçàíèå ïî ÓÊ. Òåõ, êòî íå äîñòèã âîçðàñòà óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, îòïðàâëÿëè â ñïåöøêîëû, ñòàâèëè íà ó÷åò â äåòñêîé êîìíàòå ìèëèöèè. Åå ñîòðóäíèêè âìåñòå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè óãîëîâíîãî ðîçûñêà ïîñåùàëè ñåìüè ñ ïðîâåðêàìè, îíè áûëè ïîñòîÿííî ïîä íàäçîðîì. Òðóäíûå ïîäðîñòêè çíàëè, ÷òî íàêàçàíèå íåîòâðàòèìî, âñå äåëàëè îïåðàòèâíî, ïåðå÷èñëÿåò Ñàìîéëîâ. Òåïåðü æå â ïîäðàçäåëåíèÿõ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ñëèøêîì âûñîêàÿ íàãðóçêà, òàì íå óñïåâàþò îòðàáàòûâàòü òàê, êàê ðàíüøå, ðóê íå õâàòàåò. Äà åùå è â øêîëàõ íå õîòÿò âûíîñèòü ñîð èç èçáû, ìíîãîå îñòàåòñÿ «çà êàäðîì». À îòñóòñòâèå íàêàçàíèÿ è îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ ïîðîæäàåò âñåäîçâîëåííîñòü».

«Ê ïðèìåðó, ðàíüøå çà óïîòðåáëåíèå îäóðìàíèâàþùèõ âåùåñòâ, çà äðàêè êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñðàçó æå áðàëà ïîäðîñòêà íà êîíòðîëü, ïðîäîëæàåò ñîáåñåäíèê. À ñåé÷àñ ìíîãèå óõîäÿò îò íàêàçàíèÿ. Êðîìå òîãî, îñòðî íå õâàòàåò øòàòíûõ ïñèõîëîãîâ â øêîëàõ».

Ïðîáëåìó Ñàìîéëîâ âèäèò è â òåëåâèçèîííîì êîíòåíòå. «Â ýôèðå åæåäíåâíî òðàíñëèðóþò ÷ðåçâû÷àéíûå ïðîèñøåñòâèÿ. Îòðèöàòåëüíûå ãåðîè â ñåðèàëàõ è ôèëüìàõ îáÿçàòåëüíî õîðîøèå è îáàÿòåëüíûå. Ïîäðîñòêè áåðóò ñ íèõ ïðèìåð è ñ÷èòàþò, ÷òî áûòü íåãîäÿåì ýòî êðóòî».

Çàêðåïèòü ñòàòóñ

Íåêîòîðûå ýêñïåðòû îòðàñëè ñ÷èòàþò, ÷òî êîðåíü çëà â ôîðìóëèðîâêàõ çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè» â ðåäàêöèè 2012 ãîäà. Äåëî â òîì, ÷òî, ñîãëàñíî òåêñòó, ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ îêàçûâàþò çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ èìåííî «óñëóãè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ». À, ê ïðèìåðó, â áîëåå ðàííåé ðåäàêöèè 1992 ãîäà ðàáîòó â ýòîé ñôåðå «óñëóãîé» íå íàçûâàëè. ×òî êàñàåòñÿ âîñïèòàòåëüíîé ôóíêöèè, îíà ïî-ïðåæíåìó çàêðåïëåíà çàêîíîäàòåëüíî: ðîäèòåëè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà âîñïèòàíèå äåòåé, à øêîëû ïîìîãàþò èì â ýòîì.

Íà ôîíå íåïðåêðàùàþùèõñÿ ñêàíäàëîâ ýêñïåðòíîå ñîîáùåñòâî ïðèçûâàåò ïðèíÿòü ìåðû. Òàê, â êîíöå ÿíâàðÿ ãëàâíûé ðåäàêòîð «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» Àðñëàí Õàñàâîâ îáðàòèëñÿ â äóìñêèé êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è íàóêå ñ èíèöèàòèâîé çàêðåïèòü âûñîêèé ñòàòóñ ïåäàãîãà íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå. «Íàïàäåíèé íà ó÷èòåëåé âñå áîëüøå. À îñêîðáëåíèÿ ñòàëè íîðìîé. Ïðèøåë ìîìåíò äëÿ ðàçðàáîòêè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ñòàòóñå ïåäàãîãà», êîòîðûé çàùèòèò èõ ïðàâà, îáúÿñíÿåò ÐÈÀ Íîâîñòè Õàñàâîâ. Øòðàôû çà îñêîðáëåíèÿ, ìîæåò, è óäàðÿò ïî êîøåëüêó ñåìüè, íî çàòî çàñòàâÿò çàäóìàòüñÿ ïîäðîñòêîâ îá èõ äåéñòâèÿõ».

Ïîêà èíèöèàòèâó îáñóæäàþò â ðàìêàõ êðóãëûõ ñòîëîâ íà îäíîì èç íèõ âûñêàçàëè ïðåäëîæåíèå óñòàíîâèòü â êàæäîì êëàññå âèäåîðåãèñòðàòîðû. «Ñ÷èòàþ, ÷òî ôèêñàöèÿ âñåãî, ÷òî ïðîèñõîäèò, ñêîðåå, ðàçðóøèò äóõ çíàíèé è ñòàíåò ëèøü î÷åðåäíûì èíñòðóìåíòîì êîíòðîëÿ. Ñïîðíîå ïðåäëîæåíèå», êîììåíòèðóåò Õàñàâîâ.

Çà òî, ÷òîáû ïîääåðæàòü ïåäàãîãîâ, âûñòóïèëè è â Îáùåðîññèéñêîì ïðîôñîþçå îáðàçîâàíèÿ, ñôîðìóëèðîâàâ ðÿä âåñîìûõ ïîïðàâîê â çàêîíîäàòåëüñòâî.

ïðîôñîþçå ïîëàãàþò, ÷òî íåîáõîäèìî ïîâûñèòü øòðàô ðîäèòåëÿì, êîòîðûå íåïîäîáàþùèì îáðàçîì èñïîëíÿþò ñâîè îáÿçàííîñòè: âìåñòî ïÿòèñîò ðóáëåé îò äâóõ äî òðåõ òûñÿ÷. Êðîìå òîãî, ïðåäóñìîòðåòü â Àäìèíèñòðàòèâíîì êîäåêñå øòðàô çà «îñêîðáëåíèå, óíèæåíèå ÷åñòè è äîñòîèíñòâà» ïåäàãîãîâ ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé. À â ÓÊ ââåñòè îòäåëüíóþ ñòàòüþ çà «íàñèëüñòâåííûå äåéñòâèÿ â îòíîøåíèè ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà» ñ íàêàçàíèåì äî òðåõ ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Îáùåðîññèéñêîãî ïðîôñîþçà îáðàçîâàíèÿ Ìèõàèë Àâäååíêî àðãóìåíòèðóåò â ðàçãîâîðå ñ ÐÈÀ Íîâîñòè: «Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìû ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ðåçîíàíñíûõ ñîáûòèé. Ïîðà èçìåíèòü îáñòàíîâêó. ×òî êàñàåòñÿ øòðàôîâ ïÿòèñîò ðóáëåé íèêòî íå áîèòñÿ. Êîíå÷íî, ìû ïîíèìàåì, ÷òî øòðàôû è óãîëîâíîå íàêàçàíèå ïîëíîñòüþ ïðîáëåìó íå ðåøàò. Íî âñå ýòî ìîæíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî ïðàâîâîãî ìåõàíèçìà».

Âïðî÷åì, ïðåäëîæåíèÿ ïðîôñîþçà óæå âîñïðèíÿëè â øòûêè ðîäèòåëè. «Ìíå ñîâåðøåííî íåïîíÿòíî, äëÿ ÷åãî íóæíî òàêîå çàêðó÷èâàíèå ãàåê», âîçìóòèëàñü ïðåäñåäàòåëü Öåíòðàëüíîãî ñîâåòà Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Íàöèîíàëüíûé ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò» Èðèíà Âîëûíåö. Ïî åå ìíåíèþ, äåíåæíûå ñàíêöèè òîëüêî óõóäøàò ïîëîæåíèå. «Äåòÿì èç ñåìåé ñ äîñòàòêîì, ïî ñóòè, áóäóò ïîêóïàòü ïðàâî íà îñêîðáëåíèå. À äëÿ ìàëîèìóùèõ ïÿòü òûñÿ÷ íåïîäúåìíàÿ ñóììà. Ïîëó÷àåòñÿ, ðîäèòåëè íà÷íóò âëåçàòü â äîëãè, èç-çà ÷åãî ñíèçèòñÿ è áëàãîñîñòîÿíèå ñåìüè, è êà÷åñòâî æèçíè ðåáåíêà».

Âîëûíåö ñ÷èòàåò, ÷òî ïîäðîñòîê èç áåäíîé ñåìüè âðÿä ëè çàäóìàåòñÿ î ïîñëåäñòâèÿõ ñâîåãî ïîâåäåíèÿ: «Ñêîðåå, îí îçëîáèòñÿ, ïîòîìó ÷òî ó åãî ñåìüè äîõîä íèæå, ÷åì ó ñâåðñòíèêîâ. Âîò âàì åùå îäíà ïðè÷èíà äëÿ àãðåññèè. Íàñ÷åò ïåäàãîãîâ èì, ÷òîáû äîêàçàòü, ÷òî ðåáåíîê ñîâåðøèë ïðàâîíàðóøåíèå, íóæíî êàê-òî âñå çàôèêñèðîâàòü. Òî åñòü ó÷èòåëÿ ïðåâðàòÿòñÿ â äîíîñ÷èêîâ. À ýòî èñòî÷íèê íîâûõ ïðîáëåì».

×ëåí «Íàöèîíàëüíîãî ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà» ïðåäëàãàåò â êà÷åñòâå ñòàðòîâîé ìåðû ïîâûñèòü çàðïëàòó ïåäàãîãàì. «Ó÷èòåëü áåäíûé è áåñïðàâíûé ÷åëîâåê! Îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë, îêàçûâàþùèé «îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè». Âîñïèòàíèå ñîâîêóïíàÿ îòâåòñòâåííîñòü êàê ó÷èòåëåé, òàê è ðîäèòåëåé. Ïîñëåäíèå äîëæíû ýòî ÷åòêî ïîíèìàòü. Íà äåëå æå ìû âèäèì, ÷òî ìàìû è ïàïû íå ãîòîâû ñëûøàòü êîíñòðóêòèâíóþ êðèòèêó».

Âûëüåòñÿ ëè â èòîãå âñå ýòî â ðåàëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå ìåðû, ïîêà ãîâîðèòü ðàíî. Ïðåäñòîÿò åùå äîëãèå ÷àñû ãîðÿ÷èõ äèñêóññèé. Íî ðåøàòü ñëîæíóþ ïðîáëåìó íóæíî óæå ñåãîäíÿ, ïðè÷åì âíóòðè ñåìüè, íå ñîìíåâàåòñÿ ïñèõîëîã Àíäðåé Çáåðîâñêèé. Åãî ãëàâíàÿ ðåêîìåíäàöèÿ ðîäèòåëÿì êàê ìîæíî áîëüøå âðåìåíè óäåëÿòü äåòÿì. «Ê ñîæàëåíèþ, êàðòèíà òàêîâà: ðîäèòåëè öåëûé äåíü ðàáîòàþò, áàáóøêè ñ äåäóøêàìè âûïàäàþò èç âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà, ïîñêîëüêó, êàê ïðàâèëî, æèâóò â äðóãèõ ðåãèîíàõ. À øêîëà âîîáùå íè íà ÷òî ïðàâ íå èìååò.  èòîãå ðåáåíîê ïðåäîñòàâëåí ñàì ñåáå». Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòà, ïîêà øêîëà âíîâü íå ñòàíåò ïîëíîöåííî ó÷àñòâîâàòü â âîñïèòàíèè ó÷àùèõñÿ, à ðîäèòåëè íå ïðåêðàòÿò âñÿ÷åñêè ýòîìó ïðåïÿòñòâîâàòü, ñèòóàöèÿ áóäåò òîëüêî óõóäøàòüñÿ.

https://ria.ru/20200303/1566994117.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news

Источник