Последствия речевых нарушений в развитии ребенка

Речевые нарушения

И их последствия

У детей самого раннего возраста часто наблюдаются различные речевые нарушения. Наиболее распространено среди них нарушение произношения звуков. Это нарушение может быть самостоятельным речевым дефектом, но оно может входить и состав других, более сложных речевых расстройств, и тогда, зачастую, оно бывает самым заметным их проявлением.

Но даже самое простое нарушение звукопроизношения нельзя считать безобидным дефектом, поскольку, оно может повлечь за собой серьезные негативные последствия для развития ребенка в целом.

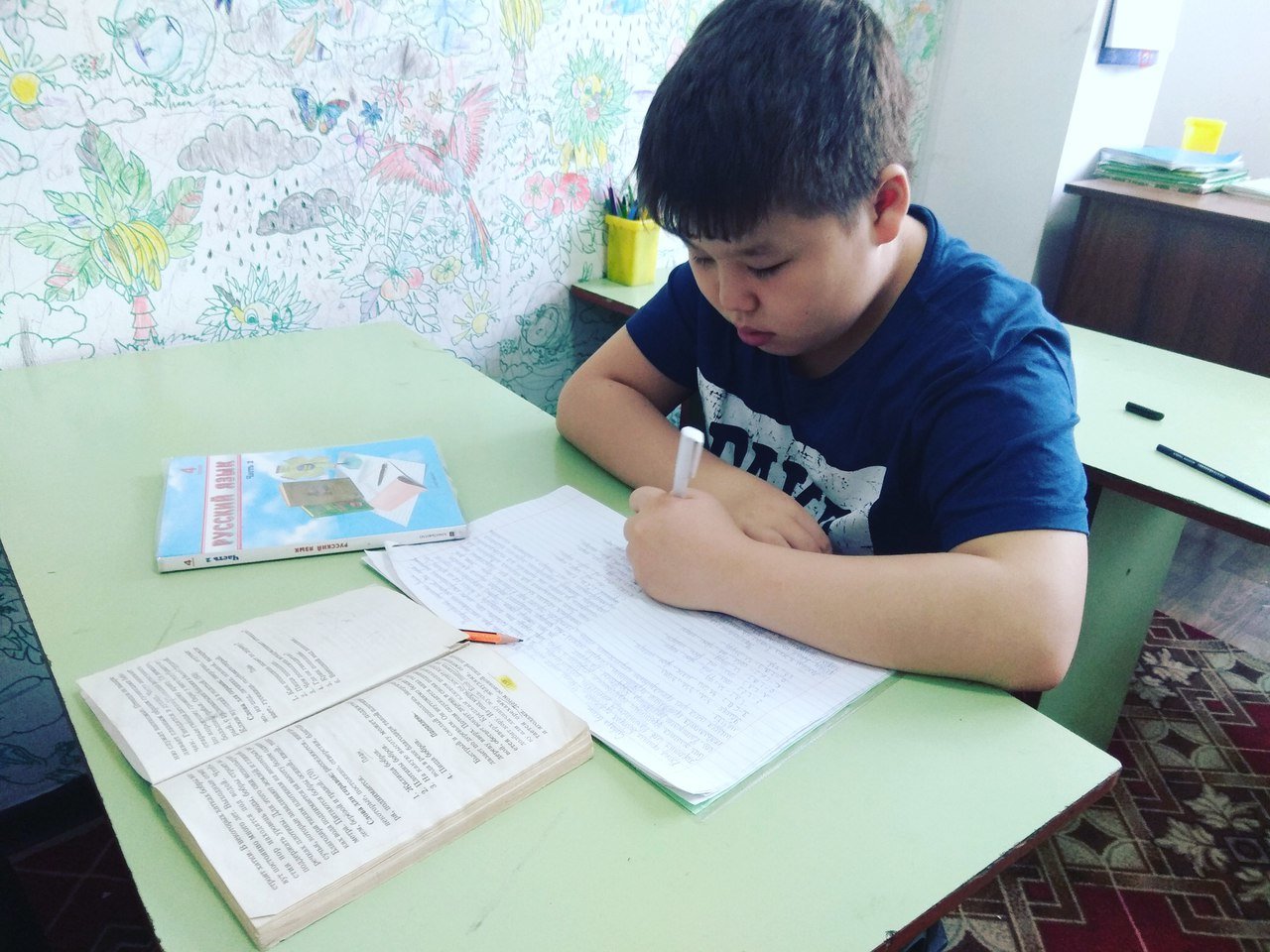

Нарушенное звукопроизношение затрудняет у школьников обучение русскому языку. При этом ребенок с трудом обучается читать и писать, и в дальнейшем допускает в письменной речи большое количество на первый взгляд совершенно ничем необъяснимых и немотивированных ошибок (это называется дислексией и дисграфией). Уже в первом классе на этом фоне у ребенка очень быстро формируется отрицательное отношение к занятиям в школе, страх перед учителем, нежелание учиться, а это приводит к снижению успеваемости и по другим школьным предметам, а иногда и к нервным расстройствам.

Нарушения чтения и письма также приводят к неуспеваемости ребенка по математике. Это связано с тем, что математические уравнения и формулы фактически имеют вид предложения (они являются предложениями и по своему смыслу). А математические символы — это, в сущности, разновидности букв.

Когда у ребенка нарушено произношение большого числа звуков, он выглядит инфантильным, кажется младше своих лет. С таким ребенком взрослые часто излишне сюсюкают. Видимо, он и сам ощущает себя маленьким, а потому держит себя ребячливо и часто стремится к общению с детьми по возрасту моложе себя. Это задерживает его развитие и делает его дисгармоничным. К школе такой ребенок внутренне не готов. В результате — в первом классе, а, может быть, и в последующих ему будет психологически трудно учиться. Ребенка, неправильно выговаривающего звуки, в детском коллективе часто передразнивают, что создает дополнительные психологические проблемы, которых можно избежать, вовремя поставив ему правильное произношение.

Нарушение звукопроизношения говорит о том, что у ребенка есть отклонения в развитии некоторых психических функций (например, внимания, слухового восприятия и памяти, самоконтроля), а также о том, что он испытывает определенные психологические трудности. Все это и вызывает у детей формирование дефектов произношения. Коррекция произношения приводит не только к устранению речевых нарушений, но и выправляет у ребенка перечисленные недостатки развития.

Нужно также отметить, что недостатки произношения звуков провоцируют возникновение такого тяжелого, сложно поддающегося коррекции речевого дефекта, как заикание.

Ненормативное звукопроизношение создает определенные трудности у подростков и взрослых. Поскольку основная функция речи — это общение, любое речевое расстройство обязательно сказывается на общении человека с другими людьми, особенно тогда, когда в результате нарушенного произношения, речь звучит неряшливо, некрасиво или невнятно. Но и тогда, когда речевой дефект не производит неприятного впечатления, он все равно приводит к негативным последствиям. Он непроизвольно притягивает к себе внимание окружающих и как бы «зашумляет» речь человека. Неправильная речь может утомлять собеседника, а иногда вызывать у него осознанную или неосознанную, направленную на партнера по общению, отрицательную реакцию. Кроме того, правильная речь всегда звучит убедительнее, чем нарушенная, а нормативное произношение интеллигентно и нейтрально, но очень важно, например, в деловом общении. И, наконец, для некоторых профессий правильная речь обязательна.

1. Вашему ребенку — 3,5 года или даже больше:

— он недавно начал говорить, и его речь очень непонятна;

— к 3,5 годам у него не сформировалось вообще никакой речи.

При нормальном речевом развитии первые слова у детей появляются еще до года, а к 2-м годам они должны хорошо понимать речь и пользоваться простой фразой. Но у современных детей часто встречаются различные формы запаздывания речевого развития, многие из которых могут грозить ребенку серьезными осложнениями.

В любом случае поздно начавший говорить ребенок вряд ли сможет самостоятельно освоить правильное произношение звуков, и с ним нужно проводить занятия, предупреждающие формирование неправильных звукопроизношений.

2. Вашему ребенку — 3,5-4,5 лет. Речь у него появилась вовремя, но

он не выговаривает:

— отдельные звуки (при этом его речь понятна);

— большое число звуков, от чего его речь неразборчива.

В этом возрасте отсутствие правильного произношения звуков не считается речевым дефектом. Ребенок только учится выговаривать звуки и поэтому произносит их неточно либо вообще пропускает их в речи. Но в настоящее время чуть ли не каждый второй ребенок рано или поздно нуждается в логопедической помощи, а ведь можно заранее определить, появится ли у ребенка нормативное произношение звуков или только дефектное их произнесение.

3. Вашему ребенку — 4,5 года, а возможно, и больше. Его речь

имеет один из следующих недостатков:

— речь ребенка в целом неразборчива;

-у ребенка имеются отдельные нарушения произношения звуков.

В этом случае необходимо выяснить, в чем заключается его речевая проблема.

За неразборчивой речью могут скрываться тяжелые расстройства, которые в дальнейшем могут сказаться на общем психическом развитии ребенка.

4. Вашему ребенку уже исполнилось 4,5 -5 лет, а возможно, и

больше. Вы знаете, что он неправильно произносит некоторые звуки.

Но по каким-либо причинам у вас нет возможности обратиться к логопеду.

Как правило, после 5 лет ребенок сам, без специальных логопедических занятий, научиться произносить звуки правильно уже не может. В дальнейшем у него будет, скорее всего, сохраняться дефектное произношение тех звуков, которые он сейчас не выговаривает.

В заключении хотелось бы пожелать вам успеха, терпения и, особенно, смелости. Здесь, пока не возьмешь в руки предмет, с которым предстоит оперировать, бывает трудно разобраться и в самих описаниях. Попробуйте, не взяв в руки спицы, научиться вязать по картинкам или понять, как работать с компьютером, глядя на схемы в учебнике, а не на экран монитора.

В данном же случае этим «предметом», который вам следует «взять в руки», является речь вашего ребенка. Когда вы приступите к осуществлению описанных здесь вещей, они станут вам вполне понятны.

Последствия речевых нарушений

Очень важно вовремя предупредить и устранить целый ряд последствий неразвитой речи у ребенка, которые могут выражаться в следующем:

1. Задержка в умственном развитии ребенка, т.к. речь не только обогащает мышление содержанием, но и формирует его.

2. Тяжелые психические переживания ребенка из-за недостатков своей речи (проявляются уже к 5 годам).

3. Затруднения в школьном обучении (вторичные речевые нарушения: дислексия, дисграфия).

4. Нарушение течения занятий в школе при наличии плохо говорящих, из-за смеха одноклассников, слезы и отказ отвечать.

5. В будущем — личные проблемы и ограничения в выборе профессий.

Чтоб предупредить и вовремя выявить возможные нарушения, нужно на первом году жизни, помимо осмотров педиатра, показать малыша невропатологу, окулисту, отоларингологу, ортопеду, а в возрасте 2х лет – рекомендуется добавить еще и осмотр логопеда.

Такие осмотры позволяют выявить не только общую патологию, но и возможность развития речевых нарушений в самые ранние сроки. Практика указывает на желательность осмотра логопедом детей до года. Это помогает начать работу по профилактике сложностей на пути становления речи.

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

©2015-2020 poisk-ru.ru

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2017-06-11

Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Источник

Родители, которые узнали от специалистов о том, что у ребенка есть проблемы с развитием речи, часто интересуются, чем они вызваны. Этот вопрос становится для них особенно важным, если в семье ни у кого из ближайших родственников нарушений речи не было. Речевые нарушения могут возникнуть под влиянием неблагоприятных обстоятельств, или, как говорят специалисты, вредоносных факторов, воздействующих изнутри или извне и нередко сочетающихся друг с другом.

В специальной и справочной литературе описываются причины, предрасполагающие к возникновению речевых нарушений. Их принято делить на две группы — органические (приводящие к нарушению механизмов в центральном или периферическом речевом аппарате) и функциональные (нарушающие нормальную работу речевого аппарата).

Группа органических причин

1. Внутриутробная патология, приводящая к нарушению развития плода.

Наиболее уязвимый период воздействия негативных факторов на плод — первая треть беременности. Влияние вредного фактора или их сочетания в этот период может приводить к недоразвитию или повреждению центральной нервной системы ребенка, в том числе и речевых зон коры головного мозга. К таким факторам относятся:

- Внутриутробная гипоксия плода (кислородное голодание), причины которой могут быть разными — гестоз (токсикоз) первой и второй половины беременности, нефропатия, угроза выкидыша, патология плаценты, повышение артериального давления, соматические (общие) заболевания матери (сахарный диабет, нефрит, заболевания сердечно-сосудистой системы).

- Вирусные заболевания, перенесенные матерью в период беременности (краснуха, грипп, скарлатина, корь, инфекционный гепатит, туберкулез, полиомиелит, токсоплазмоз, герпес, сифилис, ВИЧ-инфекция). К заболеваниям, наносящим наибольший вред для плода, относится, в первую очередь, краснуха. Заболевание краснухой в первые месяцы беременности может служить причиной тяжелых пороков развития ребенка (глухоты, слепоты, умственной отсталости, пороков сердечно-сосудистой системы).

Опасным повреждающим действием на плод обладает цитомегаловирус. Инфицирование этим вирусом на ранних стадиях беременности приводит к гибели эмбриона и самопроизвольному аборту. При сохранении беременности цитомегаловирус вызывает аномалии развития плода. Заражение вирусным гепатитом также представляет большую опасность для плода, так как на всех стадиях беременности может вызывать различные аномалии плода.

- Травмы, падения и ушибы матери. Особенно, если ушиб приходился на область живота. Могут приводить к отслойке плаценты и преждевременным родам.

- Несовместимость крови матери и плода. Проникая через плаценту, антитела вызывают распад эритроцитов плода, выделение токсического вещества — непрямого билирубина. Его действие поражает отделы мозга, что приводит к врожденной патологии слуха и речи.

- Нарушения сроков вынашивания плода (гестации) — недоношенность (менее 38 недель) и переношенность (более 40 недель).

- Курение, прием алкоголя и наркотических веществ. Никотин, являясь основным токсическим компонентом табачного дыма, оказывает отрицательное влияние на процессы кровообращения в матке и плаценте. Под его влиянием тормозятся процессы активной транспортировки аминокислот от матери к плоду. В результате этого нарушаются процессы, связанные с увеличением массы плода (отставание массы тела при доношенной беременности может достигать 300 грамм и более, причем дефицит массы тела сохраняется в течение первого года жизни ребенка). Кроме того, дети, чьи матери в период беременности продолжали интенсивно курить (более 20 сигарет в день), впоследствии могут быть охарактеризованы как гиперактивные и расторможенные, и зачастую испытывают больше трудностей в учебе.

Алкоголь и наркотические вещества оказывают отрицательное влияние на развитие плода, а также умственное и физическое развитие новорожденного. При злоупотреблении матерью алкоголем и наркотиками может возникать синдром, характеризующийся множественными аномалиями развития плода и нарушениями физического и психического развития ребенка: нарушениями центральной нервной системы (гипервозбудимости, дискоординации движений, снижении интеллекта), замедлении роста, аномалиями лицевого черепа (удлинение лица, низкий лоб, недоразвитие подбородка, ушных раковин, косоглазия), а также аномалиями внутренних органов и конечностей.

- Прием лекарственных препаратов. Существуют лекарственные средства, которые противопоказаны при беременности, или должны применяться с осторожностью. К ним относятся:

- Антираковые антибиотики (актиномицин, сарколизин). При употреблении на ранних сроках беременности приводят к возникновению уродств у плода.

- Ототоксические препараты — антибиотики — стрептомицин, мономицин, канамицин, гентамицин, амикацин, тобрамицин; диуретики — фуросемид; а также — аспирин, хинин, вызывающие дистрофию слухового нерва с развитием врожденной глухоты.

- Антикоагулянты непрямого действия (дикумарин, пелентан), быстро проникая через плаценту, могут вызвать у плода кровоизлияния в мягкие мозговые оболочки и внутренние органы.

- Назначение на ранних сроках беременности антидепрессивных препаратов (имизин, амитриптилин) и транквилизаторов (сибазон, мепротан), приводят к интоксикации плода.

- Неудачное прерывание данной беременности может повлечь за собой аномалии и пороки развития плода.

- Профессиональные вредности (повышенные физические нагрузки, работа с химически активными вредными веществами, воздействие различных видов излучения — ультрафиолетового, ионизирующей радиации). Плод обладает высокой чувствительностью к действию ионизирующих излучений, на ранних сроках беременности они вызывают его гибель или оказывают повреждающее действие на центральную нервную систему, органы зрения и кроветворную систему плода.

- Стрессовые состояния матери во время беременности могут приводить к гипоксии плода.

2. Наследственная предрасположенность, генетические аномалии

По наследству могут передаваться особенности строения речевого аппарата. Например, неправильная посадка и комплектация зубов, форма прикуса, предрасположенность к дефектам строения твердого и мягкого неба (расщелины неба), а также особенности развития речевых зон головного мозга. Выявлена наследственная предрасположенность к возникновению заикания.

В семье, где поздно начал говорить один из родителей, подобные проблемы могут возникнуть и у ребенка. Исследователи придают различное значение наследственной природе речевых нарушений — от минимального до очень большого. Это связано с примерами того, что в речевые нарушения не всегда передаются по наследству от родителей к детям. Тем не менее, исключать это обстоятельство нельзя.

3. Вредности родового периода

- Родовые травмы, приводящие к внутричерепным кровоизлияниям. Причины родовых травм могут быть разные — узкий таз матери, механическая стимуляция, применяющаяся во время беременности (наложение щипцов на головку ребенка, выдавливание плода). Внутричерепные кровоизлияния, вызванные этими обстоятельствами, могут затрагивать речевые зоны головного мозга.

- Асфиксия — недостаток снабжения головного мозга кислородом вследствие нарушения дыхания, например, при обвитии пуповины. Вызывает минимальные органические повреждения головного мозга.

- Малая масса тела новорожденного (менее 1500 грамм) и последующее проведение интенсивных реанимационных мероприятий (например, искусственная вентиляция легких, длящаяся более 5 дней).

- Низкий балл по шкале Апгар (общепринятый метод оценки состояния новорожденного непосредственно после рождения).

4. Заболевания, перенесенные ребенком в первые годы жизни

В раннем возрасте неблагоприятными для речевого развития являются следующие обстоятельства:

- Инфекционно-вирусные заболевания, нейроинфекции (менингоэнцефалит, менингит), приводящие к повреждению центральной нервной системы, снижению или потере слуха.

- Травмы и ушибы головного мозга, в тяжелых случаях приводящие к внутричерепным кровоизлияниям, нарушению речевого развития или утрате имеющейся речи. Тип и тяжесть речевого нарушения будет зависеть от локализации (очага) повреждения головного мозга.

- Травмы лицевого скелета, приводящие к повреждению периферического отдела речевого аппарата (перфорация неба, выпадение зубов). Приводят к нарушению произносительной стороны речи ребенка.

- Длительные простудные заболевания, воспалительные заболевания среднего и внутреннего уха, приводящие к временному или постоянному снижению слуха, нарушению речевого развития ребенка.

- Прием ототоксических антибиотиков, приводящих к снижению слуха.

Формирование речи ребенка происходит под влиянием внешних обстоятельств — эмоционального общения с близкими (в первую очередь с мамой), положительного опыта речевого взаимодействия с окружающими, возможности удовлетворения познавательного интереса ребенка, позволяющее ему накапливать знания об окружающем мире.

Группа функциональных нарушений, приводящие к нарушению речевого развития ребенка

1. Неблагоприятных социально-бытовых условий жизни ребенка, приводящих к педагогической запущенности, социальной или эмоциональной депривации (дефиците эмоционального и речевого общения с близкими, особенно с матерью). Для того, чтобы научиться говорить, ребенку необходимо слышать речь окружающих, иметь возможность видеть окружающие предметы, запоминать названия, произнесенные взрослыми.

В сороковых годах прошлого столетия появился термин — синдром госпитализма. Это понятие возникло в домах ребенка, где находились дети — сироты, родители которых погибли во второй мировой войне. Несмотря на хорошие бытовые условия содержания, среди прочих проблем у этих детей отмечалась задержка речевого развития, связанная с недостатком речевого общения – обслуживающий персонал не мог уделить детям такое же внимание, как это делала бы мать.

2. Соматической ослабленности — длительно болеющие и часто госпитализируемые дети могут начать говорить позже своих сверстников.

3. Психологических травм, вызванных испугом или стрессом; психических заболеваний, которые могут стать причиной серьезных речевых нарушений — заикания, задержки речевого развития, мутизма (прекращения речевого общения с окружающими под влиянием психической травмы).

4. Подражания речи окружающих людей. Общаясь с людьми, страдающими нарушениями речи, ребенок может усвоить неправильные варианты произношения некоторых звуков, например, звуков «р» и «л»; ускоренный темп речи. Известны случаи появления заикания по подражанию. Усвоение неправильных форм речи можно наблюдать у слышащего ребенка, воспитывающегося глухими родителями.

В дошкольном возрасте речь ребенка ранима и легко может подвергаться перечисленным неблагоприятным воздействиям. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит несколько критических периодов развития речи — в 1-2 года (когда происходит интенсивное развитие речевых зон головного мозга), в 3 года (интенсивно развивается фразовая речь), в 6 — 7 лет (ребенок поступает в школу, осваивает письменную речь). В эти периоды возрастает нагрузка на центральную нервную систему ребенка, что создаёт предрасполагающие условия для нарушения речевого развития или срыва речи.

Однако, говоря об этом, необходимо помнить и об уникальных компенсаторных возможностях мозга ребенка. Рано выявленные речевые нарушения и своевременная помощь специалистов в содружестве с родителями ребенка, позволяет устранить или значительно уменьшить их.

Источник