Периодизация развития ребенка по петровскому

ПЕРИОДИЗАЦИИ

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

ПО A.B. ПЕТРОВСКОМУ

Артур Владимирович

Петровский

рассматривает развитие личности как

процесс интеграция в различных социальных

группах.

Становление

личности определяется особенностями

взаимоотношений ребенка с членами

референтной

группы.

Референтная группа наиболее значима

для ребенка по сравнению с остальными,

он принимает именно ее ценности, моральные

нормы и формы поведения. На каждом

возрастном этапе он включается в новую

социальную группу, которая становится

для него референтной. Сначала это семья,

потом группа детского сада, школьный

класс и неформальные подростковые

объединения. Для любой такой группы

характерны своя деятельность (или набор

деятельностей) и особый стиль общения.

Как раз «деятелъностно-опосредованные»

взаимоотношения ребенка с труппой и

влияют на формирование его личности.

Когда ребенок

входит в новую стабильную группу, он

прежде всего приспосабливается к ней

— усваивает действующие там нормы,

овладевает формами и средствами

деятельности, которыми владеют другие

ее члены. Ему необходимо быть таким, как

все. Это первая фаза становления личности

в социальной группе — фаза адаптации.

Она предполагает утрату ребенком своих

индивидуальных черт. Обостряющееся

противоречие между достигнутым

результатом адаптации — тем, что он

стал таким, как все в группе, — и

неудовлетворенной потребностью ребенка

в максимальном проявлении своих

индивидуальных особенностей, порождает

вторую фазу — индивидуализацию.

Ребенок начинает искать способы выражения

своей индивидуальности в группе. Третья

фаза состоит в том, что происходит

интеграция

личности в группе: ребенок сохраняет

лишь те свои индивидуальные черты,

которые отвечают потребностям группового

развития и собственной потребности

сделать значимый «вклад» в жизнь

группы, а группа в какой-то мере меняет

свои нормы, восприняв ценные для ее

развития черты личности.

Каждая фаза развития

личности в группе имеет свои специфические

трудности. Если ребенку не удается

преодолеть трудности адаптации, у него

могут появиться такие личностные

качества, как конформность, безынициативность,

робость, неуверенность в себе. Если не

преодолеваются трудности второй фазы

и группа отвергает индивидуальные черты

ребенка, это может привести к развитию

негативизма, агрессивности,,

подозрительности, неадекватно завышенной

самооценки. Дезинтеграция в группе

приводит либо к тому, что ребенок из

группы вытесняется, либо к его изоляции

в группе, из которой он не может выйти.

Напротив, успешная интеграция ребенка

в группе высокого уровня развития —

коллективе — способствует формированию

у него коллективизма как свойства

личности.

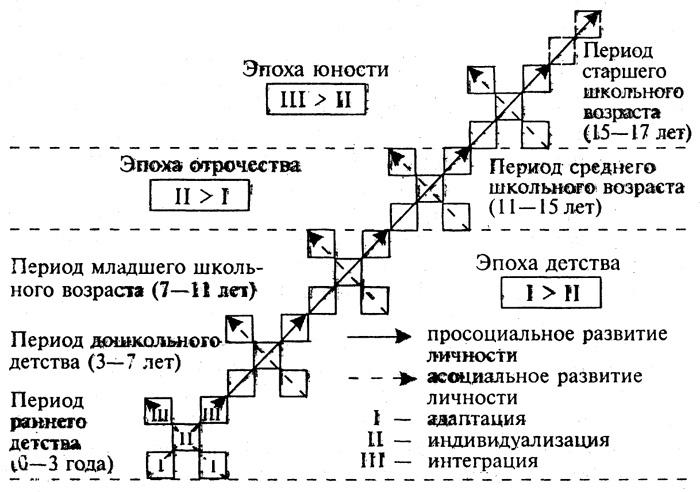

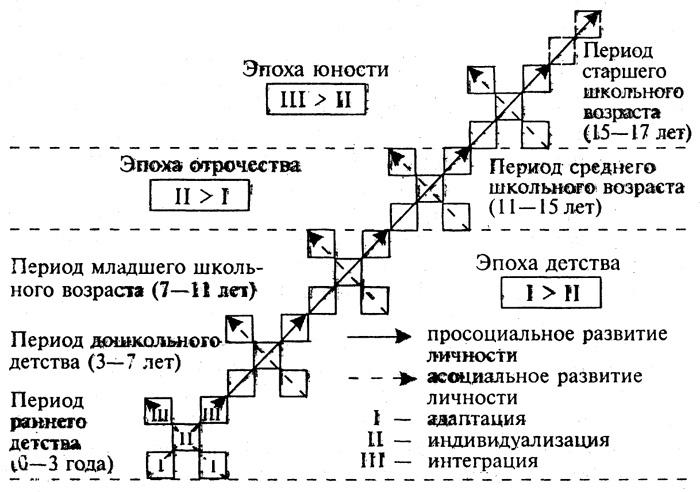

Ребенок может

входить в просоциальную и асоциальную

группы. В последнем случае у него

развиваются соответствующие асоциальные

черты. На рис. 1.13 показаны линии двух

вариантов развития, возможных на каждом

возрастном этапе.

Рис.

Рис.

I. 13. Периодизация развития личности (по

A.B. Петровскому)

Ребенок на своем

жизненном пути включается в группы,

различные по своим социально-психологическим

характеристикам. Он может одновременно

входить в разные группы, принятый в

одной референтной группе, он оказывается

отвергнутым в другой. Недостаточная

стабильность социальной среды усложняет

процесс развития личности. Тем не менее

в разные возрастные периоды ребенок

последовательно входит в разные

социальные группы и ситуация успешной

или неуспешной адаптации, индивидуализации

и интеграции многократно повторяются.

В результате складывается относительно

устойчивая структура личности.

На каждом возрастном

этапе, в определенной социальной среде

ребенок проходит три фазы в своем

личностном развитии (рис. 1.13).

Если в каком-то

периоде не прошла успешно фаза интеграции,

на следующей ступени будет затруднена

адаптация. Так образуются условия для

кризиса развития личности.

В периодизации

A.B.Петровского выделяются периоды

раннего детства, детсадовского детства,

младшего школьного возраста, среднего

школьного возраста и старшего школьного

возраста. Первые три периода образуют

эпоху детства, в которой процесс адаптации

преобладает над процессом индивидуализации.

Для эпохи отрочества (периода среднего

школьного возраста) характерно

доминирование процесса индивидуализации

над процессом адаптации, для эпохи

юности (период старшего школьного

возраста) — доминирование процесса

интеграции над процессом индивидуализации.

Таким образом,

согласно A.B.Петровскому, детство — это

в основном приспособление ребенка к

социальной среде, отрочество — проявление

своей индивидуальности. В юности должна

произойти интеграция в обществе.

Источник

Российский советский психолог Aртур Владимирович Петровский (1924—2006) рассматривал развитие личности ребенка с позиций социальной психологии. В его периодизации прослеживается зависимость развития личности от интеграции или дезинтеграции ребенка в различных социальных группах.

Становление личности, по Л. В. Петровскому, определяется особенностями взаимоотношений ребенка с членами референтной группы. Референтная группа наиболее значима для ребенка по сравнению с остальными, он принимает именно ее ценности, моральные нормы и формы поведения. Па каждом возрастном этапе он включается в новую социальную группу, которая становится для него референтной. Сначала это семья, йотом группа детского сада, школьный класс и неформальные подростковые объединения.

Для любой такой группы характерны своя деятельность (или комплекс деятельностей) и особый стиль общения. Именно «деятельностно опосредованные» взаимоотношения ребенка с группой и влияют на формирование его личности. «Личность может быть понята только в системе устойчивых межличностных связей, которые опосредствуются содержанием, ценностями, смыслом совместной деятельности для каждого из ее участников» [1].

Для А. В. Петровского важна специфика развития личности — в отличие от психического развития (развития психических функций). Если психическое развитие определяется ведущей деятельностью (см. параграф 1.1), то развитие личности — деятельностно опосредованным типом взаимоотношений, которые складываются у ребенка с референтной для него в определенный период группой.

Развитие личности на любом возрастном этапе связано с реализацией потребности в персонализации, которую называют потребностью быть личностью. Реализация потребности быть личностью — это «запечатление себя в другом», которое происходит «в конкретной деятельности, осуществляемой в конкретной ситуации». «Стремясь через активное участие в совместной деятельности привнести свое Я в сознание, чувства и волю других людей, приобщая их к своим интересам и желаниям, добиваясь в этом успеха, человек удовлетворяет тем самым потребность в персонализации». Человек, в том числе ребенок, «оказывается представленным в жизнедеятельности других людей и его личность получает возможность проявиться в общественной жизни. Потребность… в персонализации — это глубинная и не всегда осознаваемая основа таких неутилитарных форм общения людей, как альтруизм, аффилиация [2], стремление к общественному признанию и самоопределению в группе» [3].

В этой связи источником развития личности становится противоречие между потребностью личности в персонализации (стремлением проявить свою индивидуальность с тем, чтобы «отразиться», «запечатлеть себя» в членах референтной группы) и готовностью группы принимать только те индивидуальные особенности, которые соответствуют нормам, задачам и условиям функционирования и развития самой группы.

Когда ребенок входит в новую группу, он прежде всего приспосабливается к пей — усваивает действующие там нормы, овладевает формами и средствами деятельности, которыми владеют другие ее члены. Ему необходимо быть таким, как все. Это первая фаза вхождения в группу и одновременно становления личности в социальной группе — фаза адаптации. Она предполагает утрату ребенком своих индивидуальных черт. Обостряющееся противоречие между достигнутым результатом адаптации — тем, что он стал таким, как все в группе — и неудовлетворенной потребностью ребенка в максимальном проявлении своих индивидуальных особенностей порождает вторую фазу — индивидуализацию. Ребенок начинает искать способы выражения своей индивидуальности в группе. Hа третьей фазе происходит интеграция личности в группе: ребенок сохраняет лишь те свои индивидуальные черты, которые отвечают потребностям группового развития и собственной потребности сделать значимый «вклад» в жизнь группы, а группа в какой-то мере меняет свои нормы, восприняв ценные для ее развития черты личности.

Каждая фаза развития личности в группе имеет специфические трудности. Если ребенку не удается преодолеть трудности адаптации, у него могут появиться такие личностные качества, как конформность [4], безынициативность, робость, неуверенность в себе.

Конформность проявляется в подчинении мнению группы с тем, чтобы избежать санкций или заслужить одобрение.

Если не преодолеваются трудности второй фазы и группа отвергает индивидуальные черты ребенка, это может привести к развитию негативизма, агрессивности, подозрительности, неадекватно завышенной самооценки. Дезинтеграция в группе приводит либо к тому, что ребенок из группы вытесняется, либо к его изоляции в группе, из которой он не может выйти. Напротив, успешная интеграция ребенка в группе высокого уровня развития — коллективе — способствует формированию у него коллективизма как свойства личности.

Ребенок может входить в просоциальную или в асоциальную группу; в последнем случае у него развиваются соответствующие асоциальные черты. На рисунке показаны линии вариантов развития, возможных на каждом возрастном этапе (рис. 1.3).

На своем жизненном пути ребенок включается в группы, различные по социально-психологическим характеристикам. Он может одновременно входить в разные группы; принятый в одной референтной группе, он может оказаться отвергнутым в другой. Недостаточная стабильность социальной среды усложняет процесс развития личности.

Рис. 1.3. Развитие личности в группе:

П — потребность быть личностью; С — способность; И — источник; Р — результат; —► — просоциальное развитие личности; — -► — результат

Тем не менее в разные возрастные периоды ребенок последовательно входит в определенные социальные группы (семья, группа детского сада, школьный класс, неформальные подростковые объединения), и ситуации успешной или неуспешной адаптации, индивидуализации и интеграции многократно повторяются. В результате складывается относительно устойчивая структура личности.

На каждом возрастном этапе, в определенной социальной среде ребенок в своем личностном развитии проходит все три фазы. Если в каком-либо периоде не прошла успешно фаза интеграции, на следующей ступени будет затруднена адаптация. Так образуются условия для кризиса развития личности.

В периодизации А. В. Петровского выделяются периоды раннего детства, детсадовского детства, младшего школьного возраста, среднего школьного возраста и старшего школьного возраста (рис. 1.4). Первые три периода образуют эпоху детства, в которой процесс адаптации преобладает над процессом индивидуализации. Для эпохи отрочества (периода среднего школьного возраста) характерно доминирование процесса индивидуализации над процессом адаптации, для эпохи юности (в которую входит старший школьный возраст) — доминирование процесса интеграции над процессом индивидуализации. Таким образом, по А. В. Петровскому, детство — это в основном приспособление ребенка к социальной среде, отрочество — проявление своей индивидуальности.

Рис. 1.4. Развитие личности при вхождении в референтные группы

по А. В. Петровскому:

- —► — просоциальное развитие личности;

- —-►— асоциальное развитие личности;

- 1 — адаптация; 2 — индивидуализация; 3 — интеграция

В юности должна произойти интеграция подростка в обществе.

Развитие личности на протяжении детства, в том числе младшего школьного возраста, и других школьных возрастов представляет собой восхождение к социальной зрелости.

Младший школьный возраст в этом процессе занимает важное место, завершая эпоху детства. Ситуация развития личности в это время сходна с ситуацией развития личности дошкольника: ребенок входит в новую для него группу сверстников, которой управляет педагог. По школьная учительница становится для детей более значимой (референтной), чем была воспитательница детского сада. Используя систему отметок, она влияет на взаимоотношения ребенка с родителями и другими взрослыми.

Подчеркивая роль взрослых в развитии личности в младшем школьном возрасте, А. В. Петровский отмечает интеграцию ребенка ну столько в системе «ученики — ученики», сколько в системе «ученики — учительница» и «ученики — родители».

Считая, что учебная, как и любая другая ведущая деятельность, определяет развитие психических функций ребенка, А. В. Петровский придает ей особое значение в становлении личности младшего школьника. «Фактором развития личности младшего школьника является не столько сама учебная деятельность, сколько отношение взрослых к успеваемости, дисциплине и прилежанию ребенка» [5].

Из периодизации А. В. Петровского можно сделать следующие выводы.

- 1. Младший школьный возраст входит в эпоху детства, в которой преобладают процессы адаптации (приспособления к тем социальным группам, в которые включен ребенок, к нормам, регламентирующим отношения, поведение, деятельность в рамках группового взаимодействия ).

- 2. Младший школьный возраст входит в эпоху детства вместе с ранним детством (периодом интеграции в семье) и дошкольным детством (периодом интеграции в группе детей в дошкольном образовательном учреждении). В это время референтной группой становится школьный класс. В младшем школьном возрасте отношения со сверстниками в классе так же, как и в дошкольном возрасте отношения со сверстниками в группе детского сада, опосредуются взрослыми — учителем, воспитателем, родителями, — которые регулируют, контролируют и оценивают эти отношения. В следующем среднем школьном возрасте разрушается система отношений «ребенок — взрослый — ребенок» и подростки устанавливают нормы взаимоотношений самостоятельно.

- 3. На данном возрастном этапе происходит интеграция в системе «ученики — педагог» и «ученики — родители». На развитие личности младшего школьника влияет отношение значимых взрослых к его учебной деятельности, успеваемости, старательности и дисциплинированности; если первокласснику трудно адаптироваться в классе, а трудности адаптации наблюдались и в дошкольном детстве, то у него появится тенденция к снижению уровня самооценки, развитию пассивности и конформности.

- 4. Если у младшего школьника возникают, причем не впервые, трудности в индивидуализации (проявлении своих индивидуальных особенностей, которые могут нe согласовываться с нормами, принятыми в классе), он будет склонен к завышению самооценки, проявлению негативизма и агрессивности.

- 5. Если ребенок не способен интегрироваться в группе одноклассников, он приобретает социально-психологический статус изолированного.

Источник

Проблемы

психического развития Периодизация

развития личности по А. В. Петровскому

Артур

Владимирович Петровский рассматривает

развитие личности как процесс интеграции

в различных социальных группах.

Становление

личности определяется особенностями

взаимоотношений ребенка с членами

референтной группы. Референтная группа

наиболее значима для ребенка по сравнению

с остальными, он принимает именно ее

ценности, моральные нормы и формы

поведения. На каждом возрастном этапе

он включается в новую социальную группу,

которая становится для него референтной.

Сначала это семья, потом группа детского

сада, школьный класс и неформальные

подростковые объединения. Для любой

такой группы характерны своя деятельность

(или набор деятельностей) и особый стиль

общения. Как раз «деятельностно-опосредованные»

взаимоотношения ребенка с группой и

влияют на формирование его личности.

Когда

ребенок входит в новую стабильную

группу, он прежде всего приспосабливается

к ней — усваивает действующие там нормы,

овладевает формами и средствами

деятельности, которыми владеют другие

ее члены. Ему необходимо быть таким, как

все. Это

первая фаза становления личности в

социальной группе

— фаза

адаптации.

Она предполагает утрату ребенком своих

индивидуальных черт. Обостряющееся

противоречие между достигнутым

результатом адаптации — тем, что он

стал таким, как все в группе, — и

неудовлетворенной потребностью ребенка

в максимальном проявлении своих

индивидуальных особенностей, порождает

вторую фазу — индивидуализацию.

Ребенок начинает искать способы выражения

своей индивидуальности в группе. Третья

фаза состоит

в том, что происходит

интеграция

личности в группе: ребенок сохраняет

лишь те свои индивидуальные черты,

которые отвечают потребностям группового

развития и собственной потребности

сделать значимый «вклад» в жизнь группы,

а группа в какой-то мере меняет свои

нормы, восприняв ценные для ее развития

черты личности.

Каждая

фаза развития личности в группе имеет

свои специфические трудности.

Если ребенку не удается преодолеть

трудности адаптации, у него могут

появиться такие личностные качества,

как конформность, безынициативность,

робость, неуверенность в себе. Если не

преодолеваются трудности второй фазы

и группа отвергает индивидуальные черты

ребенка, это может привести к развитию

негативизма, агрессивности, подозрительности,

неадекватно завышенной самооценки.

Дезинтеграция в группе приводит либо

к тому, что ребенок из группы вытесняется,

либо к его изоляции в группе, из которой

он не может выйти. Напротив, успешная

интеграция ребенка в группе высокого

уровня развития — коллективе —

способствует формированию у него

коллективизма как свойства личности.

Ребенок

может входить в просоциальную и

асоциальную группы. В последнем случае

у него развиваются соответствующие

асоциальные черты.

Ребенок

на своем жизненном пути включается в

группы, различные по своим

социально-психологическим характеристикам.

Он может одновременно входить в разные

группы; принятый в одной референтной

группе, он оказывается отвергнутым в

другой. Недостаточная стабильность

социальной среды усложняет процесс

развития личности. Тем не менее в разные

возрастные периоды ребенок последовательно

входит в разные социальные группы и

ситуация успешной или неуспешной

адаптации, индивидуализации и интеграции

многократно повторяются. В результате

складывается относительно устойчивая

структура личности.

На

каждом возрастном этапе, в определенной

социальной среде ребенок проходит три

фазы в своем личностном развитии.

Если

в каком-то периоде не прошла успешно

фаза интеграции, на следующей ступени

будет затруднена адаптация. Так образуются

условия для кризиса развития личности.

В

периодизации А.В. Петровского выделяются

периоды раннего детства, детсадовского

детства, младшего школьного возраста,

среднего школьного возраста и старшего

школьного возраста.

Первые три периода образуют эпоху

детства, в

которой процесс адаптации преобладает

над процессом индивидуализации. Для

эпохи

отрочества

(периода среднего школьного возраста)

характерно доминирование процесса

индивидуализации над процессом адаптации,

для эпохи

юности

(период старшего школьного возраста) —

доминирование процесса интеграции над

процессом индивидуализации. Таким

образом,

согласно А.В. Петровскому, детство —

это в основном приспособление ребенка

к социальной среде, отрочество —

проявление своей индивидуальности. В

юности должна произойти интеграция в

обществе.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник