Особенности развития ребенка старшего дошкольного возраста в неполной семье

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Вяткина Л.Б.

1

1 ФБГОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

В статье дается анализ теоретических основ проблемы психического развития в зависимости от особенностей возраста, детско-родительских отношений, типа семейного воспитания и конфигурации семьи. Приводятся результаты исследования, полученные методами статистической обработки. Т-критериальный анализ позволил выделить сходства и различия в психическом развитии детей старшего дошкольного возраста и преобладающие детско-родительские отношения, тип семейного воспитания в полных и неполных семьях. Для детей из полных семей характерны: высокий уровень развития интеллекта, внимания, средний уровень развития творческого мышления, работоспособности; преобладают детско-родительские отношения «симбиоз». Для детей из неполных семей характерны: высокий уровень развития творческого мышления, средний уровень развития внимания и работоспособности, средний уровень развития интеллекта. Преобладают такие виды детско-родительских отношений, как «кооперация», «отвержение».

познавательная сфера

детско-родительские отношения

тип семейного воспитания

полная и неполная семья

1. Варга А.Я. Введение в системную семейную психотерапию.– М.: Когито-Центр, 2009.

2. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. – М.: Гардарини, 2004.

3. Кволс К. Радость воспитания. – СПб., 2003.

4. Ковалев Г.А. Психология современной семьи. – СПб., 2005.

5. Кошкарова Т.А. Психологический анализ проблем детско-родительских отношений. – М., 2004.

6. Матейчик З. Родители и дети. – М., 2009.

7. Минияров В.М. Психология семейного воспитания. – М., 2000.

8. Смирнова Е.О. Опыт исследования структуры и динамики родительского отношения // Вопросы психологии. – 2007. – № 4.

Семья является важнейшим источником социального и экономического развития общества, она производит самое главное общественное богатство – человека. Самой важной функцией семьи является воспитание детей, семейное воспитание превышает по своей эмоциональности любое другое воспитание, так как его «проводником» является родительская любовь к детям, вызывающая ответные чувства детей к родителям. Семья представляет базовую модель для социализации ребенка, а родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития ребенка в детском возрасте.

Воспитание в семье эмоционально, индивидуально, конкретно. Для него характерны целенаправленность, постоянство и длительность воспитательных воздействий родителей на детей, наличие объективных возможностей включения ребенка в различные сферы деятельности семьи (бытовую, хозяйственную, досуговую, общественную), с одной стороны, и с другой – отсутствие четких организационных форм и стихийность влияния всей жизнедеятельности семьи на ребенка. Широкий диапазон представленных в семье возрастных половых, профессиональных подсистем позволяет ребенку постепенно и поэтапно включаться в социальную жизнь, а также наиболее широко проявлять и реализовывать свои эмоциональные и интеллектуальные возможности.

В исследованиях Е.П. Арнаутовой, М.В. Ивановой, Л.И. Маленковой, В.Н. Ярош, направленных на изучение влияния семьи на психическое развитие ребенка, показано, что решающее значение здесь имеет тип отношений между родителями и ребенком. Занимаемая родителями позиция, отношение к ребенку в семье во многом определяет весь ход его психического развития, формирующиеся у ребенка способности и черты характера. При всем разнообразии этих отношений, зависящих от семейных традиций, образованности родителей, их ценностных установок, мировоззрения, общего культурного уровня и многих других факторов, все же можно выделить два основных типа отношений к детям. В одном случае точкой отсчета и главным ориентиром является ребенок, а в другом – взрослый, его жизненные принципы, предрассудки. Только при первом типе отношений оказывается возможным настоящее взаимопонимание между ребенком и взрослым, только в этом случае устанавливается эмоциональная атмосфера, необходимая для полноценного развития ребенка [3].

В настоящей ситуации институт семьи переживает кризис, но, несмотря на это, семья остается наиболее стабильной, эффективной и экономичной системой, позволяющей воспитывать и содействовать раскрытию потенциальных возможностей детей.

И. Андреева, А. Гулыга [4] показывают, что кризисные явления в семье проявляются, прежде всего, в ее нестабильности. В крупных городах распадается свыше 50 % браков (иногда уровень разводов достигает 70 %). Нестабильность семьи приводит к росту неполных семей, снижает родительский авторитет, отражается на возможностях формирования семей, на здоровье взрослых и детей.

Психологические исследования последних лет (Денисова Р.Н., Минияров В.М., Кволс К. и др.) доказали, что можно выделить четыре круга потребностей, которые должны быть удовлетворены для полноценного психического, физического и личностного развития ребенка в неполной семье. Окружающая действительность доказывает, что в некоторых случаях ребенок, воспитанный в неполной семье (одной матерью) быстрее созревает и более успешно участвует в общественной жизни. Если три основных круга потребностей (стимуляция, учение, эмоциональная связь) и могут быть удовлетворены в неполной семье, то удовлетворение четвертого круга потребностей – область общественных связей – остается все же под вопросом [2].

В основе данного исследования лежит предположение о том, что развитие познавательной и личностной сферы детей старшего дошкольного возраста связано с типом детско-родительских отношений и типом семейного воспитания.

Экспериментальная часть исследования проводилась в 2012 году в г. Перми. В исследовании приняли участие 60 детей старшего дошкольного возраста (30 – из полной семьи и 30 – из неполной семьи) и их родители.

В ходе исследования использовались следующие методики: методика «Матрица Равенна» для определения уровня развития интеллекта, тест творческого мышления Торренса для изучения креативности мышления, методика М.Р. Гинзбурга для определения мотивов учения, многофакторный личностный опросник Р. Кетелла (детский вариант) для определения свойств личности у детей, тест-опросник родительского отношения Н.Я. Варга и В.В. Столина, опросник «Анализ семейного воспитания» для изучения особенностей семьи.

Анализ результатов шел по нескольким направлениям:

1) сравнительный анализ результатов по t-критерию Стьюдента между детьми из полной и неполной семьи;

2) обсуждение результатов исследования детей из неполной семьи;

3) обсуждение результатов исследования детей из полной семьи.

Сравнительный анализ выявил некоторые сходства и различия в развитии познавательной и личностной сферы между детьми из полной и неполной семьи.

Так, например, для обеих выборок характерно то, что:

1) дети проявляют непринужденность и смелость в общении, отзывчивы, легко вступают в контакт со взрослыми, не стесняются публичных выступлений;

2) дети обнаруживают повышенную возбудимость, чрезвычайную активность, что связано как с особенностями темперамента, так и с детско-родительскими отношениями и типом семейного воспитания.

Наиболее яркие различия наблюдаются в следующих проявлениях:

1) по фактору I (мягкосердечность). Дети из неполных семей более чувствительные, нежные, добрые. Они отличаются художественным восприятием мира, богатым воображением, тонким эстетическим вкусом. Для них типичны тревожность и беспокойство, снисходительность к себе и к другим людям, зависимость и потребность в любви и помощи со стороны других людей;

2) по развитию творческого мышления. У детей из неполных семей более развиты такие показатели креативности мышления, как оригинальность, которая свидетельствует об умении находить нестандартные решения задач и тщательность разработки, которая предполагает доведение до конца начатого дела, умение продумать и спланировать свою деятельность.

На основании корреляционного анализа Пирсона были получены следующие результаты. В группах дошкольников из полной и неполной семьи выявлены различия в характере коррелятов показателей психического развития, детско-родительских отношений и типах семейного воспитания.

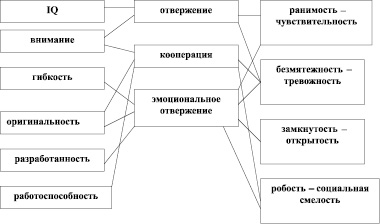

В выборке детей из неполной семьи обнаружены статически значимые корреляции показателей развития подготовительной сферы, личностных особенностей, детско-родительских отношений и тип семейного воспитания (рис. 1).

Рис. 1. Характер корреляционных связей показателей личностных особенностей, познавательной сферы, детско-родительсих отношений и типа семейного воспитания

В данной выборке обнаружено, что тип воспитания «эмоциональное отвержение» коррелирует с такими личностными особенностями, как чувствительность, тревожность, замкнутость. Чем выше эмоциональное отвержение родителями своего ребенка, тем более остро и тревожно он переживает чувство беспомощности, замкнутости. В то же время у таких детей обнаружены высокая оригинальность и гибкость мышления, что свидетельствует о взаимосвязи креативности мышления и высокой чувствительности.

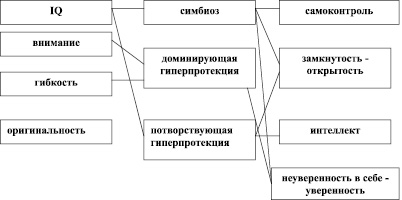

Далее был проведен корреляционный анализ в группе дошкольников из полной семьи, в результате которого также обнаружены статически значимые связи между показателями развития познавательной сферы детей, их личностными особенностями, детско-родительскими отношениями и типом семейного воспитания (рис. 2).

Рис. 2. Характер корреляционных связей показателей личностных особенностей, познавательной сферы, детско-родительских отношений и типа семейного воспитания

В данной выборке обнаружено, что тип воспитания «потворствующая гиперпротекция» коррелирует с такими личностными особенностями, как интеллект, открытость, общительность. У таких детей обнаружен и высокий уровень развития интеллектуальных способностей, что свидетельствует о взаимосвязи интеллектуальных и коммуникативных характеристик.

По результатам исследования можно сформулировать общие выводы, характеризующие особенности семейного воспитания и его влияние на развитие познавательной и личностной сферы детей из неполной семьи.

1. В неполных семьях преобладают следующие типы родительских отношений:

– «кооперация» – родитель заинтересован в делах и планах ребенка, старается во всем помогать ему, сочувствует. Родитель высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка, испытывает чувство гордости за него. Он поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, старается встать на его сторону в спорных вопросах;

– «отвержение» – родитель воспринимает своего ребенка неудачливым, неприспособленным. Ему кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни из-за низких способностей, дурных наклонностей, небольшого ума. По большей части родитель испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет ребенку и не уважает его.

Часто встречающийся тип семейного воспитания – «эмоциональное отвержение»: родитель уделяет ребенку недостаточно сил и времени, стремится максимально удовлетворить потребности ребенка либо, наоборот, их игнорирует, уровень требовательности к ребенку в семье бывает чрезмерным, высока степень запретов, родитель реагирует даже на незначительные нарушения поведения.

2. Показатели развития познавательной и личностной сферы взаимосвязаны с типом детско-родительских отношений. Так, для детей из неполной семьи характерны: высокий уровень развития творческого мышления, средний уровень развития внимания и работоспособности, средний уровень развития интеллекта.

3. Тип семейных отношений связан с развитием личностных особенностей ребенка. Так, для детей из неполных семей характерны: чувствительность, зависимость от других, исполнительность, тревожность тяжелое переживание неудач, подверженность страхам, замкнутость, недооценивание своих возможностей.

4. В полных семьях преобладает тип родительских отношений «симбиоз»: родитель постоянно ощущает тревогу, беспокойство за ребенка, старается оградить его от трудностей, что сказывается на развитии самоконтроля детей, их неуверенности в своих способностях и возможностях.

Часто встречающиеся типы семейного воспитания:

– «доминирующая гиперпротекция» – родители уделяют ребенку много сил и времени, стремятся к максимальному удовлетворению его потребностей;

– «потворствующая гиперпротекция» – родители отличаются недостаточной требовательностью к ребенку, уповают на поощрения, сомневаются в результативности любых наказаний.

5. Показатели развития познавательной и личностной сфер связали с типом детско-родительских отношений. Так, для детей из полной семьи характерны: высокий уровень развития интеллекта, внимания, средний уровень развития творческого мышления и работоспособности.

Статья подготовлена в рамках проекта № 032-Ф Программы стратегического развития ПГГПУ.

Рецензенты:

Жданова С.Ю., д.псх.н., заведующая кафедрой психологии развития, ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», г. Пермь;

Щукин М.Р., д.псх.н., профессор кафедры практической психологии, ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», г. Пермь.

Работа поступила в редакцию 07.08.2013.

Библиографическая ссылка

Вяткина Л.Б. ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В НЕПОЛНОЙ/ПОЛНОЙ СЕМЬЕ // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10-2. – С. 442-445;

URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=32301 (дата обращения: 11.03.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник

В данной статье рассмотрено понятие семьи и проблемы воспитания детей в неполных семьях, изучены социально-психологические особенности адаптации и психического развития детей, воспитывающихся в неполных семьях.

Ключевые слова: семья, брак, развод, адаптация, неврозы

In this article, the concept of the family and the problems of raising children in single-parent families is considered, and the socio-psychological characteristics of the adaptation and formation of children raised in single-parent families are studied.

Общество заинтересованно в крепких и хороших семьях. Хорошая и благополучная семья, важное условие, которое делает человека счастливым. Семья — это исторически сложившаяся организованная система отношений между женой и мужем, детьми и их родителями. Ее признаками являются:

а) наличие общего семейного бюджета;

б) совместное проживание на одной площади;

в) кровная или брачная связь между всеми членами семьи;

В наше время феномен разрушения семейных отношений изучается многими психологами, потому что это серьезная проблема нашего общества и с каждым годом количество разводов стремительно растет. В последнее время все больше детей воспитываются одним родителем и в большинстве случаев, роль воспитателя берет на себя мать. Поэтому проблемы неполных семей приобретают особую актуальность. Нехватка члена семьи, по мнению исследователей, отражается в личностном развитии ребенка, его самооценке, такие дети более подвержены эмоциональным переживаниям и общение с окружающими людьми становится очень сложным. Ученые отмечают, что развод вызывает у ребенка депрессию, неврозы, что негативно отражается на поведении [2, с129–130].

Вопросы, посвященные проблеме детско-родительских отношений в неполных семьях, рассматривались зарубежными и отечественными учеными. Большой вклад внесли (П. Ф. Лесгафт, И. А. Фурманов, Р. С. Сирс, А. В. Петровский, В. В. Столин, Л. И. Божович, И. В. Дубровина, М. И. Лисина и др.) В настоящее время проблемам неполных семей посвящены многие исследования. Следует отметить работы. Н. Л. Малявко. «Детско-родительские отношения в неполной семье как предмет переживания ребенка-дошкольника», С.В Авакова. «Влияния детско-родительских отношений на личностные особенности детей из неполных семей», А. И. Захарова «Особенности детско-родительских отношений в неполной семье». Н. Л. Малявко пишет о том, что родительский дом для ребенка своего рода первый институт социализации.

Она пишет, что воспитать детей в полноценном виде может только полная семья — отец и мать. Именно в такой семье изначально заданы условия для наиболее полного развития человеческой индивидуальности. В полной гармоничной семье оба родителя и дети взаимно связаны отношениями глубокого взаимопонимания и любви [6].

С.В Авакова отмечает, что среди многих проблем неполных семей особенно острой, на ее взгляд, предстает проблема ее функционирования как института воспитания и социализации детей [7].

А. И. Захаров отмечает, что дети из неполных семей становятся более замкнутыми, агрессивными, тревожными, капризными, имеют заниженную самооценку, склонны к невротическим нарушениям и противоправному поведению [3, с. 123].

Важнейшей функцией семьи — это воспитание детей. Успешное выполнение между супругами возможно лишь в условиях дружбы и взаимопонимания в семье, а также, требовательности к детям, и формирования позитивного отношения к труду. Семьи, в которых превалирует неблагополучная атмосфера, хронические стрессы, скандалы и т. п. оказывает лишь деструктивное влияние на личность ребенка. Если родители постоянно выясняют отношения в присутствии детей, унижая друг друга, ребенок чувствует себя брошенным, несчастным, нелюбимым и отверженным. Ребенок получает глубокую психическую травму и в том случае, если семья распалась.

При разводе наиболее отрицательно влияет на детей «боевые действия» такие как взаимные обвинение друг друга супругами, оскорбления, драки особенно тяжело детям, когда их вовлекают в борьбу и заставляют сделать сложный выбор в пользу одного из родителей. Спокойный развод без скандалов и шантажа, существенно уменьшает страдание как ребенка, так и родителей. Хорошо, когда родители могут объяснить, что в разводе ребенок не виноват [8, c. 128–130].

Для определения уровня психологического развития ребенка и отношений между членами неполных семей было проведено эмпирическое исследование. В нем приняли участие 30 учащихся школы № 3 города Шахты в возрасте от 8 до 12 лет, которых воспитывает только мать.

Были использованы следующие методики: методика уровня школьной тревожности Филипса, методика Дембо-Рубенштейна, тест-рука, тест Рене. Жиля.

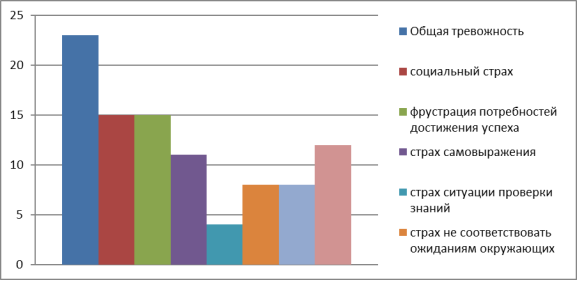

Исследуя межличностные отношения, была проведена методика — фильм Р.Жиля, которая показывает положительное и отрицательное отношение к окружающим, высокие шкалы говорят о положительном отношении, а низкие свидетельствуют об отрицательным. Результаты методики можно увидеть на рис. 1.

Рис. 1. Отношение ребенка к окружающим

Как видно из результатов исследования на рисунке 1видно что, в семье преобладают положительные взаимоотношения с матерью 35 %, отношения с сиблингам составляют 20 %, отношение к отцу всего 10 %, к бабушке — 15 %. Для выявления уровня тревожности были использованы методики выявления школьной тревожности, результаты можно увидеть на рис. 2.

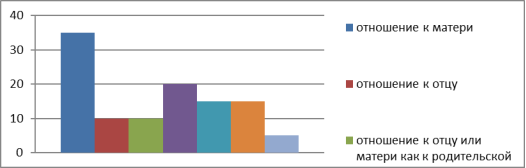

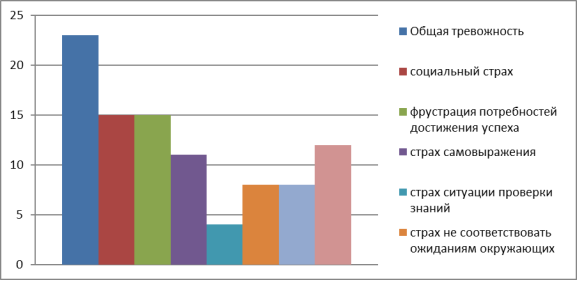

Рис. 2. Уровень школьной тревожности

Из рисунка 2 видно, что у детей выявлены разные виды тревожности:

– общая тревожность — 23 %; —

– социальный страх — 15 %; —

– фрустрация потребностей достижения успеха — 15 %; —

– страх самовыражения — 11 %; —

– страх ситуации проверки знаний — 4 %; —

– страх не соответствовать ожиданиям окружающих — 8 %; —

– низкая физиологическая сопротивляемость стрессу — 8 %; —

– проблемы и страхи в отношениях с учителями — 12 %.

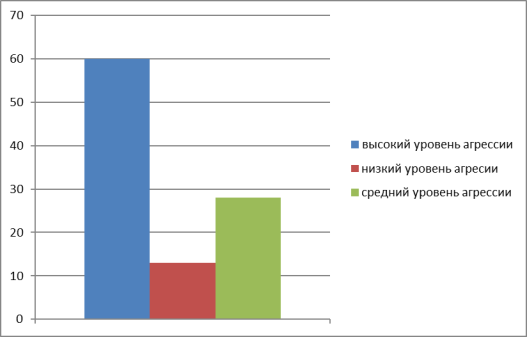

Доминирующими видами тревожности: общая тревожность, фрустрация потребностей достижения успеха и социальный страх. Для выявления уровня агрессивности у детей, воспитывающихся в неполных семьях, была использована методика тест-рука. Результаты на рис. 3.

Доминирующими видами тревожности являются: общая тревожность, переживание социального страха, фрустрация потребностей достижения успеха. Для выявления агрессивности у детей из неполных семей была использована проективная методика тест-рука, результаты представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результат тест-руки

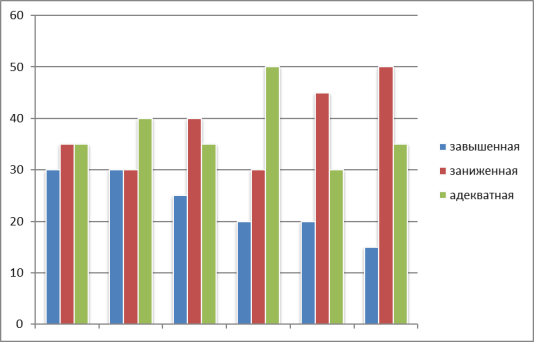

По результатам использованной методики можно увидеть, что у детей из неполных семей в большей степени преобладает высокий уровень агрессивности. По их мнению, это проявлялось в том, что рука атаковала, наносила вред, повреждала, доминировала, обижала. Также была использована методика Дембо-Рубенштейна для выявления самооценки у детей из неполных семей. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя — наивысшее. На рис. 4 изображены семь линий.

Рис.4. Результаты методики Дембо-Рубенштейна

- ум, способности.

- характер.

- авторитет у сверстников.

- умение многое делать своими руками.

- внешность.

- уверенность в себе [4].

Анализируя результаты методики, мы получили следующие результаты, что почти по всем шкалам у детей из неполных семей заниженная самооценка. Можно сделать вывод, что в неполных семьях существуют проблемы в выстраивании детско-родительских отношений. На фоне этого у детей наблюдается высокий уровень тревожности, агрессивность, заниженная самооценка. Специалисты считают, что ребенок, воспитанный в неполной семье, впитывает в себя отрицательный опыт и неправильную модель поведения супругов в браке. В неполных семьях чаще отсутствует покой, мир и благополучие, что не создаёт необходимых условий для духовного и физического развития ребенка. Предельно высока вероятность появления у детей нервно-психических заболеваний. Снижены способности к социальной адаптации, так же деформируются модели полового поведения, формируются комплексы, наблюдается социальная пассивность и апатия.

Литература:

- Интернет-ресурс: URL: https://demoscope.ru/weekly/2011/0491/perep01.php

- Варга, А. Я. Роль родительского отношения в стабилизации детской невротической реакции // Вестник МГУ. Психология. М., 2002. –С. 38–41.

- Захаров, А. И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. — СПб., 2007. — 224с.

- Корнеева, Т. Психические проблемы детско-родительских отношений в неполной семье / Т. Корнеева // Ребенок в детском саду. — 2007. — № 3. — С. 3–8.

- Наумова Д. В., Данилова М. В. Особенности детско-родительских взаимоотношений в неполных семьях // Молодой ученый. — 2014. — № 5. — С. 537–540.

- Малявко Н. Л. Детско-родительские отношения в неполной семье как предмет переживания ребенка-дошкольника // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XXV междунар. науч.-практ. конф. — Новосибирск: СибАК, 2013.

- Авакова С. В. Интернет-ресурс: URL:https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2013/04/25/issledovanie-vliyaniya-detsko-roditelskikh-otnosheniy

- Пономарев П.А Неполная семья: проблемы и особенности / П.А Пономарев, А.Ю Тищенко // Наука и образование в XXI веке. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 января 2015 г.: в 5 частях. Часть V. М.: «АР — Консалт» 2015 г. — 150 с.

Основные термины (генерируются автоматически): ребенок, семья, отношение, заниженная самооценка, фрустрация потребностей достижения успеха, результат методики, общая тревожность, неполная семья, школьная тревожность, друг друга.

Источник