Общая ситуация развития ребенка младшего школьного возраста

школьник младший мышление

Границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в начальной школе, устанавливаются в настоящее время с 6-7 до 9-10 лет. В этот период происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность систематического обучения в школе. Прежде всего, совершенствуется работа головного мозга и нервной системы. По данным физиологов, к 7 годам кора больших полушарий является уже в значительной степени зрелой. Однако несовершенство регулирующей функции коры проявляется в свойственных детям данного возраста особенностях поведения, организации деятельности и эмоциональной сферы: младшие школьники легко отвлекаются, не способны к длительному сосредоточению, возбудимы, эмоциональны. В младшем школьном возрасте отмечается неравномерность психофизиологического развития у разных детей. Сохраняются и различия в темпах развития мальчиков и девочек: девочки по-прежнему опережают мальчиков. Указывая на это, некоторые авторы приходят к выводу, что фактически в младших классах «за одной и той же партой сидят дети разного возраста: в среднем мальчики моложе девочек на год-полтора, хотя это различие и не в календарном возрасте.

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально значимые обязанности, выполнение которых получает общественную оценку.

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. Она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на данном возрастном этапе. В рамках учебной деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.

На протяжении младшего школьного возраста начинает складываться новый тип отношений с окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается, все большее значение для ребенка — начинают приобретать сверстники, возрастает роль детского сообщества. Таким образом, центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются:

- · качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и деятельности;

- · рефлексия, анализ, внутренний план действий;

- · развитие нового познавательного отношения к действительности;

- · ориентация на группу сверстников.

Так, согласно концепции Э. Эриксона, возраст 6-12 лет рассматривается как период передачи ребенку систематических знаний и умений, обеспечивающих приобщение к трудовой жизни и направленных на развитие трудолюбия.

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: преобразуется интеллект, личность, социальные отношения. Ведущая роль учебной деятельности в этом процессе не исключает того, что младший школьник активно включен и в другие виды деятельности, в ходе которых совершенствуются и закрепляются новые достижения ребенка.

Согласно Л.С. Выготскому, специфика младшего школьного возраста состоит в том, что цели деятельности задаются детям преимущественно взрослыми. Учителя и родители определяют, что можно и что нельзя делать ребенку, какие задания выполнять, каким правилам подчиняться и т.д. Одна из типичных ситуаций такого рода — выполнение ребенком какого-либо поручения. Даже среди тех школьников, которые охотно берутся выполнить поручение взрослого, довольно частыми являются случаи, когда дети не справляются с заданиями, поскольку не усвоили его сути, быстро утратили первоначальный интерес к заданию или просто забыли выполнить его в срок. Этих трудностей можно избежать, если, давая детям какое-либо поручение, соблюдать определенные правила.

Коломинский Я.Л. считает, что если у ребенка к 9-10-летнему возрасту устанавливаются дружеские отношения с кем-либо из одноклассников, это значит, что ребенок умеет наладить тесный социальный контакт с ровесником, поддерживать отношения продолжительное время, что общение с ним тоже кому-то важно и интересно. Между 8 и 11 годами дети считают друзьями тех, кто помогает им, отзывается на их просьбы и разделяет их интересы. Для возникновения взаимной симпатии и дружбы становятся важными такие качества, как доброта и внимательность, самостоятельность, уверенность в себе, честность. Постепенно, по мере освоения ребенком школьной действительности, у него складывается система личных отношений в классе. Ее основу составляют непосредственные эмоциональные отношения, которые превалируют над всеми остальными.

В многочисленных исследованиях отечественных психологов были выделены наиболее существенные условия, позволяющие взрослому формировать у ребенка способность самостоятельно управлять своим поведением. Такими условиями являются:

- 1) наличие у ребенка достаточно сильного и длительно действующего мотива поведения;

- 2) введение ограничительной цели;

- 3) расчленение усваиваемой сложной формы поведения на относительно самостоятельные и небольшие действия;

- 4) наличие внешних средств, являющихся опорой при овладении поведением.

Важнейшим условием развития произвольного поведения ребенка является участие взрослого, который направляет усилия ребенка и обеспечивает средствами овладения.

С первых дней пребывания в школе ребенок включается в процесс межличностного взаимодействия с одноклассниками и учителем. На протяжении младшего школьного возраста это взаимодействие имеет определенную динамику и закономерности развития.

школьник младший мышление

Источник

Социальная

ситуация развития

Проблемами

младшего школьного возраста занимались

многие психологи: Д.Б. Эльконин, В.В.

Давыдова, Л.И. Айдарова, Ю.А. Полуянов и

др. Этот возраст привлекает к себе

пристальное внимание ученых потому,

что он еще не до конца исследован, так

как исторически выделился совсем

недавно, с введением обязательного и

всеобщего неполного и полного среднего

образования. Задачи и содержание среднего

образования пока до конца не определились,

поэтому психологические особенности

младшего школьного возраста нельзя

считать окончательными и неизменными.

Рассмотрим

выявленные и экспериментально доказанные

особенности социальной ситуации развития

детей младшего школьного возраста.

Первый

и самый важный момент – это начало

обучения в школе. У

ребенка происходит перестройка всех

систем отношений с действительностью.

Если у дошкольника существовали две

сферы социальных отношений: «ребенок

– взрослый» и «ребенок – дети», то

теперь в системе отношений «ребенок –

взрослый» произошли изменения. Она

разделилась на две части: «ребенок –

родитель» и «ребенок – учитель».

Система

«ребенок – учитель» начинает определять

отношение ребенка и к родителям, и к

детям. Это было экспериментально показано

Б.Г. Ананьевым, Л.И. Божович, И.С. Славиной.

Данные отношения становятся для ребенка

центральными, потому что появляется

оценочная система: хорошие отметки и

хорошее поведение, оценивание исходит

от учителя. От того, какие оценки он

будет получать, зависят отношения со

сверстниками и родителями. Сверстники

стараются дружить с теми, кто хорошо

учится. Если раньше родители спрашивали:

«Как у тебя дела?», то теперь: «Какую

оценку ты получил?». Ребенок видит, что

плохие оценки огорчают родителей, а

хорошие – радуют.

Отношения

«ребенок – учитель» превращаются в

отношения «ребенок – общество». В

учителе оказываются воплощенными

требования общества. «В школе закон

общий для всех», писал Г.-Ф. Гегель. В

школе построена система определенных

отношений, и ее носителем является

учитель.

Д.Б.

Эльконин отмечал, что дети очень чутки

к тому, как учитель относится к детям.

Если ребенок замечает, что учитель

кого-то выделяет, то уважение к нему

снижается. В первое время дети строго

следуют указаниям учителя, но если он

проявляет лояльность по отношению к

правилу, то правило начинает разрушаться

изнутри.

С

началом обучения в школе у ребенка

изменяются отношеня с окружающими

людьми. Несмотря на то что он продолжает

жить в том же доме, ходить по тем же

улицам, жизнь его кардинально меняется.

Свобода дошкольного детства сменяется

отношениями зависимости и подчинения

определенным правилам. Родители начинают

контролировать его: интересуются

оценками и высказывают свое мнение по

поводу них, проверяют домашние задания,

составляют режим дня. Ребенку начинает

казаться, что родители стали любить его

меньше, потому что теперь их больше

всего интересуют оценки. Это возлагает

на него новую ответственность: ему

приходится контролировать свои

ситуативные импульсы, организовывать

свою жизнь. В результате ребенок начинает

испытывать чувство одиночества и

отчуждения от близких.

Новая

социальная ситуация ужесточает условия

жизни ребенка и выступает для него как

стрессогенная. У каждого ребенка

изменяется эмоциональное состояние,

повышается психическая напряженность,

что отражается как на физическом

здоровье, так и на поведении.

Характер

адаптации ребенка к новым условиям

жизни и отношение к нему со стороны

родных способствуют развитию чувства

личности. Таким

образом, младший школьный возраст

характеризуется тем, что у ребенка

появляется новый статус: он ученик и

ответственный человек.

Новообразования

младшего школьного возраста

К

новообразованиям младшего школьного

возраста относятся память, восприятие,

воля, мышление.

Память. В

этом возрасте большие изменения

происходят в познавательной сфере

ребенка. Память приобретает ярко

выраженный познавательный характер.

Хорошо развивается механическая память,

немного отстает в своем развитии

опосредованная и логическая память.

Это связано с тем, что данные виды памяти

в учебной, трудовой, игровой деятельности

не востребованы и ребенку хватает

механической памяти. Идет интенсивное

формирование приемов запоминания: от

наиболее примитивных (повторение,

внимательное длительное рассмотрение

материала) до группировки и осмысления

связей разных частей материала.

Восприятие. Происходит

переход от непроизвольного восприятия

к целенаправленному произвольному

наблюдению за предметом или объектом.

В начале данного периода восприятие

еще не дифференцировано, поэтому ребенок

иногда путает похожие по написанию

буквы и цифры.

Если

на начальном этапе обучения у ребенка

преобладает анализирующее восприятие,

то к концу младшего школьного возраста

развивается восприятие синтезирующее.

Он может устанавливать связи между

элементами воспринимаемого. Это хорошо

видно на следующем примере. Когда детей

просили рассказать, что нарисовано на

картине, то дети от 2 до 5 лет перечисляли

изображенные на ней предметы, от 6 до 9

лет – описывали картину, а ребенок

старше 9 лет давал свою интерпретацию

увиденному.

Воля. Учебная

деятельность способствует развитию

воли, так как учение всегда требует

внутренней дисциплины. У ребенка начинает

развиваться способность к самоорганизации,

он осваивает приемы планирования,

повышаются самоконтроль и самооценка.

Формируется способность сосредоточиваться

на не интересных вещах.

Существенные

изменения в этом возрасте происходят

в области мышления. Познавательная

активность ребенка младшего школьного

возрасте очень высокая. Это выражается

в том, что он задает много вопросов и

интересуется всем: какой глубины океан,

как там дышат животные и т. д.

Ребенок

стремится к знаниям. Он учится оперировать

ими, представлять ситуации и при

необходимости пытается найти выход из

той или иной ситуации. Ребенок уже может

представлять ситуацию и действовать в

ней в своем воображении. Такое мышление

называется наглядно-образным. Это

основной вид мышления в данном возрасте.

Ребенок может мыслить и логически, но,

поскольку обучение в младших классах

успешно идет только на основе принципа

наглядности, этот вид мышления пока

необходим.

В

начале младшего школьного возраста

мышление отличается эгоцентризмом –

особой умственной позицией, обусловленной

отсутствием знаний, необходимых для

правильного определения некоторых

проблемных моментов.

Процесс

обучения в младших классах направлен

на активное развитие словесно-логического мышления.

Первые два года в процессе обучения

преобладают наглядные образцы учебного

материала, но постепенно их использование

сокращается. Таким образом, наглядно-образное

мышление сменяется мышлением

словесно-логическим.

Уже

в конце младшего школьного возраста (и

позже) проявляются индивидуальные

различия между детьми: одни – «теоретики»

или «мыслители», которые легко решают

задачи в словесном плане; другие –

«практики», им нужна опора на наглядность

и практические действия; у «художников»

хорошо развито образное мышление. У

многих детей эти виды мышления развиты

одинаково.

В

младшем школьном возрасте начинает

развиваться теоретическое мышление,

ведущее к перестройке всех психических

процессов, и, как говорил Д.Б. Эльконин:

«память становится мыслящей, а восприятие

думающим». Важным условием для развития

теоретического мышления является

формирование научных понятий и применение

их на практике. Это можно проиллюстрировать

на следующем примере. Детям дошкольного

и школьного возраста задавали вопрос:

«Что такое плод?» Дошкольники говорили,

что это то, что едят и что растет, а

школьники отвечали, что плод – это часть

растения, содержащее семя.

Теоретическое

мышление позволяет решать задачи,

основываясь на внутренних признаках,

существенных свойствах и отношениях.

Развитие теоретического мышления

зависит от типа обучения, т. е. от

того, как и чему ребенка учат.

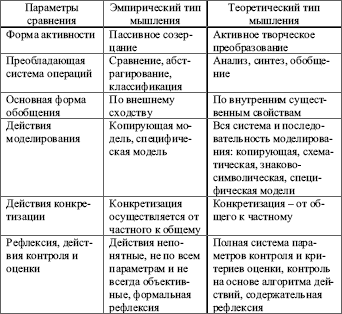

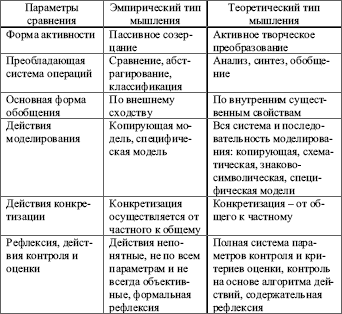

В.В.

Давыдов в книге «Виды обобщения в

обучении» (М., 1972) дал сравнительную

характеристику эмпирического и

теоретического мышления. Он показал,

что для развития теоретического мышления

требуется новая логика содержания

учебных процессов, так как теоретическое

обобщение не развивается в недрах

эмпирического (табл. 8)

Таблица

8

Сравнительная

характеристика эмпирического и

теоретического мышления

Если

использовать структурные единицы

теоретического обобщения в процессе

обучения, то теоретическое мышление

будет активно развиваться и к концу

младшего школьного возраста полностью

сформируется.

В

процессе школьного обучения происходит

усвоение и обобщение знаний и умений,

формируются интеллектуальные операции.

Таким образом, в младшем школьном

возрасте идет активное интеллектуальное

развитие.

К

концу младшего школьного возраста

формируются элементы трудовой,

художественной, общественно-полезной

деятельности и создаются предпосылки

к развитию чувства

взрослости.

8.4.

Кризис семи лет

Личностное

развитие и появление самосознания в

дошкольном возрасте становятся причинами

кризиса семи лет. Основные признаки

этого кризиса:

1) потеря

непосредственности. В момент возникновения

желания и осуществления действия

возникает переживание, смысл которого

состоит в том, какое значение это действие

будет иметь для ребенка;

2) манерничание.

У ребенка появляются тайны, он начинает

что-либо скрывать от взрослых, строить

из себя умного, строгого и т. д.;

3) симптом

«горькой конфеты». Когда ребенку, плохо

он старается этого не показывать.

Появление

данных признаков ведет к трудностям в

общении со взрослыми, ребенок замыкается,

становится неуправляемым.

В

основе этих проблем лежат переживания,

с их появлением связано возникновение внутренней

жизни ребенка. Становление

внутренней жизни, жизни переживаний –

очень важный момент, так как теперь

ориентация поведения будет преломляться

через личные переживания ребенка.

Внутренняя жизнь непосредственно не

накладывается на внешнюю, но оказывает

на нее влияние.

Кризис

семи лет влечет за собой переход к новой

социальной ситуации, которая требует

нового содержания отношений. Ребенку

необходимо вступить в отношения с

людьми, осуществляющими новую для него,

обязательную, общественно необходимую

и общественно полезную деятельность.

Прежние социальные отношения (детский

сад и др.) уже исчерпали себя, поэтому

он стремится скорее пойти в школу и

вступить в новые социальные отношения.

Но, несмотря на желание идти в школу, не

все дети готовы к обучению. Это показали

наблюдения за первыми днями пребывания

ребенка в стенах данного учреждения.

Д.Б.

Эльконин, проработавший несколько лет

в школе, заметил, что когда первоклассников

на первых уроках просили нарисовать

четыре кружочка и три из них раскрасить

желтым, а один – синим, то они закрашивали

их разными цветами и объясняли это тем,

что так красиво. Данный факт говорит о

том, что правила еще не стали правилами

поведения для ребенка.

Еще

один пример: на первых уроках первоклассникам

не задают домашнего задания, а они

спрашивают: «А уроки?» Это свидетельствует

о том, что получение домашнего задания

ставит их в определенные отношения с

окружающим миром, а так как дети в этом

возрасте стремятся к взрослым отношениям,

возникает такой вопрос.

Во

время перемены первоклассники стараются

подойти к учителю, дотронуться до него

или обнять его. Это остатки прежних

отношений, прежних форм общения,

свойственных дошкольному возрасту.

Симптом

потери непосредственности разграничивает

дошкольное детство и младший школьный

возраст. По мнению Л.С. Выготского, между

желанием что-то сделать и самой

деятельностью возникает новый момент:

ориентировка в том, что принесет ребенку

осуществление той или иной деятельности.

Иными словами, ребенок задумывается о

смысле деятельности, о получении

удовлетворения или неудовлетворения

от того, какое место он займет в отношениях

со взрослыми, т. е. возникает

эмоционально-смысловая ориентация

основы поступка. Д.Б. Эльконин говорил,

что там и тогда, где и когда появляется

ориентация на смысл поступка, там и

тогда ребенок переходит в новый возраст.

От

того, когда ребенок пойдет в школу,

насколько он готов к обучению, будет

зависеть течение кризиса. Если ребенок

придет в школу поздно (7,3–8 лет), то ему

придется пройти через следующие фазы.

1. Докритическая

фаза. Игра

уже не интересует ребенка так, как

раньше, она отходит на второй план. Он

старается внести изменения в игру,

возникает стремление к продуктивной,

значимой, оцениваемой взрослыми

деятельности. У ребенка начинает

появляться субъективное желание стать

взрослым. Критическая

фаза. Так

как ребенок субъективно и объективно

готов к обучению в школе, а формальный

переход запаздывает, то у него возникает

неудовлетворенность своим положением,

он начинает испытывать эмоционально-личностный

дискомфорт, в поведении появляется

негативная симптоматика, направленная

в первую очередь на родителей.

2. Посткритическая

фаза. Когда

ребенок приходит в школу, его эмоциональное

состояние стабилизируется и

восстанавливается внутренний комфорт.

У

детей, пришедших в школу рано (6–6,3 года),

отмечаются следующие фазы.

1. Ребенка

на данном этапе больше занимает не

учеба, а игра, пока она остается его

ведущей деятельностью. Поэтому у него

могут быть лишь субъективные предпосылки

для учения в школе, а объективные еще

не сформированы.

2. Так

как у ребенка еще не сформировались

предпосылки для перехода от игровой

деятельности к учебной, он продолжает

играть и на уроке, и дома, что приводит

к возникновению проблем в учебе и

поведении. Ребенок испытывает

неудовлетворенность своим общественным

положением, переживает эмоционально-личностный

дискомфорт. Негативная симптоматика,

появляющаяся в поведении, направлена

против родителей и учителей.

3. Ребенку

приходится параллельно, на равных

условиях, осваивать учебную программу

и желательную игровую деятельность.

Если ему удается это сделать, то

эмоционально-личностный комфорт

восстанавливается и негативная

симптоматика сглаживается. В противном

случае негативные процессы, характерные

для второй фазы, будут усиливаться.

Отставание

в учебе у детей, рано пришедших в школу,

может наблюдаться не только в первом

классе, но и в последующих классах и

привести к общей неуспеваемости ребенка

в школе.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник