Нервно психическое развитие ребенка капитан

Критериями НПР являются:

моторика;

статика;

условно-рефлекторная деятельность (1

сигнальная система);речь (2 сигнальная система);

высшая нервная деятельность.

Моторика (движение) — это целенаправленная,

манипулятивная деятельность ребенка.

Для здорового

новорожденного в спокойном состоянии

характерны так называемый физиологический

мышечный гипертонус и на фоне этого

сгибательная поза. Мышечный

гипертонус симметрично выражен во всех

положениях: на животе, спине, в

положениях

бокового и вертикального подвешивания.

Руки согнуты во всех суставах, приведены

и прижаты к грудной клетке. Кисти согнуты

в кулак, большие пальцы приведены к

ладони. Ноги также согнуты во всех

суставах и слегка отведены в бедрах, в

стопах преобладает тыльное сгибание.

Даже во время сна мышцы не расслабляются.

Движения

новорожденного ограниченные,

хаотичные (англ. chaos),

беспорядочные (англ. disorderly),

атетозоподобные дрожащие (англ.

trempling).

Тремор и физиологический мышечный

гипертонус постепенно

угасают nосле

первого месяца жизни.В дальнейшем показатели

моторики у здорового ребенка развиваются

в следующем порядке:

сначала координированным становится

движение мышц глаз (на

2-3 неделе), когда

ребенок фиксирует свой взгляд на ярком

предмете;поворот головы вслед за игрушкой

указывает на развитие шейных мышц:мануальная деятельность развивается

на 4 месяце жизни: ребенок

приближает

верхние конечности к глазам и рассматривает

их, потирает пе-

ленку, подушку.

Движения становятся целенаправленными:

малыш берет

игрушку руками (на втором

полугодии может сам взять бутылочку с

моло-

ком и выпить его и т.д.);на 4-5 месяце

развивается координация движения мышц

спины, что проявляется

вначале переворачиванием со спины на

живот, а на 5-6 месяце —

с живота на

спину;когда к концу первого года жизни ребенок

сам идет за интересным предметом

в другой угол комнаты, то признаком

моторики является не просто процесс

ходьбы,

а координированное

целенаправленное

движение всех мышц в необходимом

направлении.

За постепенным своевременным развитием

моторики у человека можно проследить,

наблюдая совершенствование движений

пальцев от первого хватания карандаша

ребенком первого года до манипуляций

у взрослых лиц —рисование, игра на

скрипке и пианино, лепка, вязание и т.д.

Статика

— это фиксация и

удерживание определенных частей туловища

в необходимом положении.

Первый признак

статики —

удерживание головы

— появляется на втором-третьем месяце

жизни, в 3 месяца ребенок должен хорошо

держать голову в вертикальном положении.

Второй признак

— малыш сидит—

развит в 6-7 месяцев,

на 7 месяце развивается

осязание

Третий признак

— ребенок

стоит — в 9-19 месяцев.

Четвертый признак

— малыш

ходит — к концу первого

года жизни.

Условно-рефлекторная

деятельность —

это адекватная реакция

ребенка на раздражающие факторы

окружающей среды и собственные

потребности. Главным рефлексом у

новорожденного является пишевая

доминанта. Подошло время кормления,

ребенок проголодался и он плачет — это

хорошо. Пососал материнскую грудь,

поел — успокоился, уснул. К концу первого

месяца через несколько минут после

начала кормления наступает небольшая

пауза — ребенок внимательно рассматривает

лицо матери, ощупывает грудь. На

втором месяце формируется улыбка, на

третьем — радостное движение конечностей

при виде матери. Все это указывает на

формирование условных рефлексов на

внешние раздражители. При оценке ПМР

нужно помнить, что признаки динамичны

по времени. т.е.в каждом возрасте каждый

критерий проявляется по-разному.

Например.

Если 5-месячному ребенку показать яркую

игрушку, то он прекращает движения,

широко открывает глаза, рот — это так

называемое оральное внимание. При такой

же ситуации на 8 месяце жизни ребенок

должен не открыть рот, а потянуться

за игрушкой руками. Наличие орального

внимания у ребенка к концу первого года

жизни указывает на задержку НПР.Приближение незнакомого человека,

матери, отца к ребенку 4-5 месяцев

вызывает

у него комплекс оживления: радостное

торжествование на лице, выраженная

улыбка, малыш перебирает ручками,

ножками. На 8-

9 месяце жизни ребенок

при появлении матери должен тянуться

к ней руками,

а на чужого человека у

малыша возникает реакция страха и

негативизма. К признакам условно-рефлекторной

деятельности относятся слуховое и

зрительное сосредоточения.

На втором

месяце жизни

эти признаки проверяет невропатолог:

1) для оценки слуха

врач хлопает руками на расстоянии 30-40

см сбоку от

ушей лежащего на пеленальном

столе ребенка, можно хлопать по

самому

столу — при этом здоровый

ребенок должен моргнуть

(ацгд. bljnk)

веками:

2) для выяснения зренияврач проводит ярким

предметом на высоте

30 см над глазами

лежащего малыша с одной стороны на

другую — при раз-

витом зрении глаза

ребенка должны следить

за движением предмета.

До конца первого года

возникает сенсорная

речь: понимание малышом

отдельных слов, которые звучат со

стороны. Это обнаруживается поворотом

головы, потягиванием ручек и т.д.

появляется у ребенка на 4-6 неделе, когда

он начинает аукать. Произношение

первых звуков называется гуление (а,

гу-у, э-э-э и т.д.) (гул голосов англ.

hum,

buzz).

В 6 месяцев ребенок произносит отдельные

слоги (ба-ба-ба, ма-ма-ма и др.), не понимая

их смысла, что называется лепет (англ.

baby-talk,

babble,

prattle).

К концу первого года жизни в лексиконе

малыша уже 8-12 слов, смысл которых он

понимает (дай, на, папа, мама и др.). Среди

них имеются звукоподражатели (ам-ам

— кушать, ав-ав — собачка, тик-так — часы

и т.п.). В 2 года запас слов доходит до —

300, появляются краткие предложения.

Высшая нервная деятельность.

Этот критерий развивается на основании

становления нервной системы, формирования

всех предыдущих критериев, воспитания

и развития ребенка. Он является признаком

созревания умственной способности

и интеллекта человека. Окончательный

вывод о состоянии высшей нервной

деятельности можно сделать в 5-6 лет.

Кроме рассмотренных критериев НПР, для

оценки состояния нервной системы

врач-педиатр выясняет у

новорожденного и ребенка грудного

возраста выраженность

филогенетически закрепленных безусловных

рефлексов. Все

безусловные рефлексы в зависимости от

времени их существования и развития

разделены на 3 группы: стойкие, транзиторные

и установочные. Рассмотрим основные

безусловные рефлексы.

Безусловные рефлексы

новорожденных. Ребенок

рождается с рядом безусловных рефлексов,

которые можно подразделить на 3

категории: стойкие пожизненные

автоматизмы; транзиторные рудиментарные

рефлексы, отражающие специфические

условия уровня развития двигательного

анализатора и впоследствии исчезающие;

рефлексы, или автоматизмы, только

появляющиеся и поэтому не всегда

выявляемые сразу после рождения.

СТОЙКИЕ РЕФЛЕКСЫсуществуют на

протяжении всей жизни. Основные из

них: — глотательный;

— сухожильные рефлексы конечностей

(один из примеров — удар по сухожилию

четырехглавой мышцы бедра ниже коленной

чашечки вызывает разгибание ноги в

коленном суставе);

— роговичный (легкое прикосновение

мягкой бумагой или ваткой к роговице

глаза вызывает смыкание век; называется

еще корнеальный рефлекс);

коньюнктивальный (похож на роговичный

вызывается таким же методом, но с

конъюнктивы);надбровный (постукивание по внутреннему

краю надбровной дуги вызывает

смыкание век; называется еще

орбикулопальпебральный рефлекс).

ТРАНЗИТОРНЫЕ РЕФЛЕКСЫ— существуют

после рождения, однако постепенно

исчезают в определенном возрасте. К ним

относятся:

— оральные-стволовые рефлексы

(дуга замыкается в продолговатом

мозге),

(сосательный, поисковый, хоботковый и

ладонно-ротовой);

спинальные рефлексы (дуга

замыкается на уровне спинного мозга)

(хватательный рефлекс, рефлекс Моро,

опоры, автоматической походки, ползания,

Галанта, Переса);миелоэнцефальные

позотонические рефлексы (регулируются

центрами продолговатого и среднего

мозга) (лабиринтный,

асимметричный и симметричный шейные

тонические рефлексы).

К УСТАНОВОЧНЫМ РЕФЛЕКСАМ,

которых нет сразу

после рождения, а формируются они в

определенном возрасте, относятся:

верхний рефлекс Ландау (немецкий

педиатр) (появляется в 4 мес.) находясь

на животе, ребенок поднимает голову,

верхнюю часть туловища и, опираясь

руками, удерживается в таком положении;нижний рефлекс Ландау(появляется в 5-6 мес.)

— находясь на животе, ребенок, разгибает

и поднимает ноги.

При оценке результатов

исследования безусловных рефлексов

нужно учесть:

их наличие или отсутствие;

при наличии — симметричность;

время появления и исчезновения;

соответствие выраженности рефлекса

возрасту ребенка.

Вывод: При

нормальном нервно-психическом развитии

ребенка безусловные рефлек-

сы должны своевременно

возникнуть и своевременно исчезнуть.

Трактовка (англ. interpretation)

нарушений развития:

отсутствие рефлексов в

необходимом возрасте является

признаком

задержки

нервно-психического развития;рефлексы считаются

патологическими,

если они имеют место

у ребенка в том возрасте,

в котором должны отсутствовать.

Для точной оценки

своевременности становления НПР в

зависимости от возраста

ребенка

условно выделено 6

этапов:

1этап | 0-1 месяц; |

II | 1-3 месяца; |

III | 3-6 месяцев; |

IV | 6-9 месяцев; |

V | 9-12мееицев; |

VI | 1-3 |

Поэтому после оценки

выраженности всех 5 критериев, проявления

безусловных

рефлексов необходимо

сопоставить

подученные данные с возрастом ребенка.

В норме показатели НПР должны

соответствовать указанному возрастному

этапу

его становления. Иногда при развитии

этих критериев порядок их становления

может быть несколько нарушен: один из

них пойдет на 1 этап вперед, другой — на

1 этап отстает. Длительное заболевание

и недостаточное воспитание могут

привести к

допустимому отставанию

всех показателей только

на 1 этап. Но не более. Такая задержка

становления нервной

системы считается функциональной.

Отставание НПР на 2 и более этапов

указывает на патологическую задержку

развития и

в таком случае ставится

диагноз: энцефалопатия.

При нормальном развитии ребенка к 2

годам все критерии должны прийти к

финишу. Если

это не наступает, то после двух лет

ставится конкретный диагноз:

олигофрения, гидроцефалия,

эпилепсия и т.п.

Оценка, безусловно-рефлекторной,

деятельности должна

проводиться в теплой

хорошо освещенной комнате на ровной

полужесткой поверхности. Ребенок должен

быть в

состоянии бодрствования, сытым и сухим.

Наносимые раздражения (кроме специальных

ви

дов исследования) не должны причинять

боли. При несоблюдении этих условий

рефлексы

могут подавляться реакциями на

дискомфорт. Безусловные рефлексы

оцениваются в положении

на спине, на животе и в состоянии

вертикального подвешивания.

Хоботковый рефлекс.

При ударе пальцем по губам ребенка

происходит сокращение

круговой мышцы рта, вызывающее вытягивание

губ хоботком.

Поисковый

рефлекс. При поглаживании

кожи в области угла рта (при этом не

следует

прикасаться к губам) происходит опускание

губы, отклонение языка и поворот

головы в

сторону раздражителя. Рефлекс особенно

хорошо выражен перед кормлением.

Исчезает к концу

первого года.

Сосательный рефлекс.

Если вложить в рот ребенка соску, то он

начинает совершать

активные сосательные движения. Исчезает

к концу первого года.

Орбикулопальпебральный

рефлекс. При поколачивании

пальцем по верхней дуге

орбиты происходит смыкание века

соответствующей стороны. Исчезает к 6

мес.

Ладонно-ротовой рефлекс

Бабкина. Рефлекс

вызывается надавливанием большими

пальцами на ладони ребенка близ теноров.

Ответная реакция проявляется открыванием

рта и

сгибанием головы. Исчезает к 3 мес.

Хватательный рефлекс.

Этот рефлекс состоит в схватывании и

прочном удерживании

пальцев, вложенных в ладонь ребенка.

Иногда при этом удается приподнять

ребенка над

опорой (рефлекс Робинсона). Такой же

рефлекс можно вызвать с нижних конечностей,

если

надавливать на подошву у

основания II

—III

пальцев, что вызовет подошвенное

сгибание

пальцев. Исчезает на 2 —4-м месяце.

Рефлекс Моро.

Этот рефлекс вызывается различными

приемами: ребенка, находящегося

на руках у врача, резко опускают на 20

см. а затем поднимают до исходного

уровня; можно

быстрым движением разогнуть нижние

конечности или ударить по поверхности,

на которой

лежит ребенок, на расстоянии 15 —20,

см с двух сторон от головы. В ответ на

эти действия

ребенок сначала отводит руки в стороны

и разгибает пальцы, а затем возвращает

руки в

исходное положение. Движение руки носит

характер охватывания. Этот рефлекс

сохраняется

до 4 мес.

Рефлекс Бабинского.

Штриховое раздражение подошшы понаружному краю

стопы

в направлении от пятки к пальцам вызывает

тыльное разгибание большого пальца

и подошвенное сгибание остальных

пальцев, которые иногда веерообразно

расходятся.

Рефлекс остается физиологичным до 2

лет.

Рефлекс Кернига.

У лежащего на спине ребенка сгибают

одну ногу в тазобедренном и

коленном суставах, а затем пытаются

выпрямить ногу в коленном суставе. При

положитель-

ном рефлексе это сделать не удается.

Этот рефлекс исчезает после 4 мес.

Рефлекс опоры.

Врач берет ребенка подмышки со стороны

спины, поддерживая

указательными пальцами голову.

Приподнятый в таком положении ребенок

сгибает ноги

в тазобедренных и коленных суставах.

Опущенный на опору, он упирается на нее

полной

стопой, «стоит» на полусогнутых ногах,

выпрямив туловище. Рефлекс исчезает к

2 мес.

Рефлекс автоматической

походки. В положении

рефлекса опоры

ребенка слегка наклоняют вперед, при

этом он совершает шаговые движения по

поверхности,

не сопровождая их движениями рук. Иногда

при этом ноги перекрещиваются на уровне

ниж-

ней трети голеней. Рефлекс исчезает

к 2 мес.

Рефлекс ползания Бауэра.

Ребенка выкладывают на живот так, чтобы

голова и туловище

были расположены по средней линии. В

таком положении ребенок на несколько

мгновений

поднимает голову и совершает ползающие

движения (спонтанное ползание). Если

подставить

под подошвы ребенка ладонь, то эти

движения оживятся, в «ползанье» включаются

руки и он

начинает активно отталкиваться ногами

от препятствия, рефлекс исчезает к 4

мес.

Рефлекс Галанта. У

ребенка, лежащего на боку, врач проводит

большим и

указательным пальцами по паравертебральным

линиям в направлении от шеи к ягодицам.

Раздражение кожи вызывает выгибание

туловища дугой, открытой кзади. Иногда

при этом

разгибается и отводится нога. Рефлекс

исчезает к 4 мес.

Рефлекс Переса.

В положении ребенка на животе проводят

пальцем по остистым

отросткам позвоночника в направлении

от копчика к шее, что вызывает прогибание

туловища,

сгибание верхних и нижних конечностей,

приподнимание головы, таза, иногда

мочеиспускание,

дефекацию и крик. Этот рефлекс вызывает

боль, поэтому его нужно исследовать

последним.

Исчезает к 4 мес. На мышечный тонус

новорожденного оказывает влияние

положение тела и

головы. Это влияние опосредуется через

тонические шейные и лабиринтные

рефлексы.

Лабиринтный тонический

рефлекс. Вызывается

изменением головы в пространстве.

У ребенка, лежащего на спине, повышен

тонус разгибателей шеи, спины, ног.

Если же его

перевернуть на живот, то увеличивается

тонус сгибателей шеи, спины, конечностей.

Симметричный шейный

тонический рефлекс. При

пассивном сгибании головы

новорожденного, лежащего на спине,

происходит повышение тонуса сгибателей

рук и

разгибателей ног. При разгибании головы

наблюдаются обратные взаимоотношения.

Об изменении тонуса можно судить по

увеличению или уменьшению сопротивления

при

пассивном разгибании конечностей.

Асимметричный шейный

тонический рефлекс.

Для проверки этого рефлекса голову

ребенка, лежащего на спине, поворачивают

в сторону так, чтобы подбородок касался

плеча.

При этом уменьшается тонус конечностей,

к которым обращено лицо (иногда их

кратковре-

менное разгибание), и повышается

тонус противоположных конечностей.

Рефлекс исчезает к кон-

цу первого года.

Туловищная выпрямительная

реакция. При

соприкосновении стоп ребенка с

опорой наблюдается выпрямление головы.

Эта реакция формируется с конца 1-го

месяца.

Верхний рефлекс Ландау.

Ребенок в положении на животе поднимает

голову, верхнюю

часть туловища и руки, опираясь на

плоскость руками, удерживается в

этой позе. Этот

рефлекс формируется к 4 мес.

Нижний рефлекс Ландау.

В положении на животе ребенок разгибает

и поднимает ноги. Этот

рефлекс формируется к 5 —6 мес.

Простые шейные и туловищные

установочные рефлексы.

Поворот головы в сторону вызывает

поворот туловища в ту же сторону, но не

одновременно,

а раздельно: сначала поворачивается

грудной отдел, а затем тазовый. Эти

рефлексы

появляются с рождения и видоизменяются

к 5 —6 мес.

Цепной установочный

рефлекс с туловища на туловище.

Поворот плеч ребенка в сторону

приводит к повороту туловища и нижних

конечностей в ту же сторону, но не

одновременно,

а раздельно. Поворот тазового отдела

также вызывает поворот туловища. Этот

рефлекс форми-

руется к 6 —7 мес.

Источник

Нервно-психическое

развитие детей

Для

оценки нервно-психического развития

ребенка от

3 до 7 лет обычно пользуются данными

наблюдений за его поведением во время

различных режимных моментов. При этом

учитываются следующие ведущие показатели:

*

моторное развитие и зрительная координация

(равновесие в ходьбе, статическое

равновесие, прыжки и т. д.);

* развитие

речи (звуковая культура речи, грамматически

правильная речь, чтение стихов, пересказы

и т. д.);

* познавательная деятельность

(количество и счет, величина, ориентировка

во времени и пространстве, конструирование,

воспроизведение, ощущение цвета,

формирование обобщений);

*

социально-культурное развитие

(культурно-гигиенические навыки,

самостоятельность, трудолюбие, игровая

деятельность, взаимоотношения с

окружающими).

Для

оценки нервно-психического развития

дошкольников и школьников применяются

специальные тесты, таблицы, шкалы и

анкетирование.

Уровень

нервно-психического развития принято

оценивать по 4 группам развития, три из

которых — варианты нормального развития,

а четвертая — развитие, пограничное с

нормой.

*

1 -я группа — дети с развитием в пределах

нормы или опережающие развитие по одному

или нескольким показателям.

* 2-я группа

— дети с задержкой в развитии на 1

эпикризный срок (до года — на 1 месяц,

до 2 лет — на 3 месяца, до 3 лет — на 6

месяцев) и дети с негармоничным развитием

по одному или нескольким показателям.

*

3-я группа — дети с задержкой на 2

эпикризных срока и дети с негармоничным

развитием (часть показателей ниже на

1, а часто на 2 эпикризных срока).

* 4-я

группа — дети с задержкой на 3 эпикризных

срока. Кроме того, выделяют три степени

задержки нервно-психического развития:

*

I степень — по 1—2 показателям;

* II —

по 3—4 показателям;

* III — по 5—7

показателям.

Таким

образом, оценивать нервно-психическое

развитие ребенка рекомендуется по

следующей схеме:

*

его уровень по ведущим линиям развития,

характерным для данного возраста;

*

соответствие или несоответствие уровня

нервно-психического развития ребенка

данному возрасту с учетом групп развития

и степени задержки;

*оценка динамики

развития ребенка по сравнению с предыдущим

уровнем, наличие или отсутствие

индивидуальных особенностей.

Роль

импринтинга, ухода и воспитания в НПР

ребенка

Вначале

у ребенка начинают функционировать

высшие анализаторы, и лишь потом

развиваются сложные локомоторные акты,

требующие сложной координации. Эта

закономерность имеет важное практическое

значение и свидетельствует о необходимости

воспитания движений в определенной

последовательности.

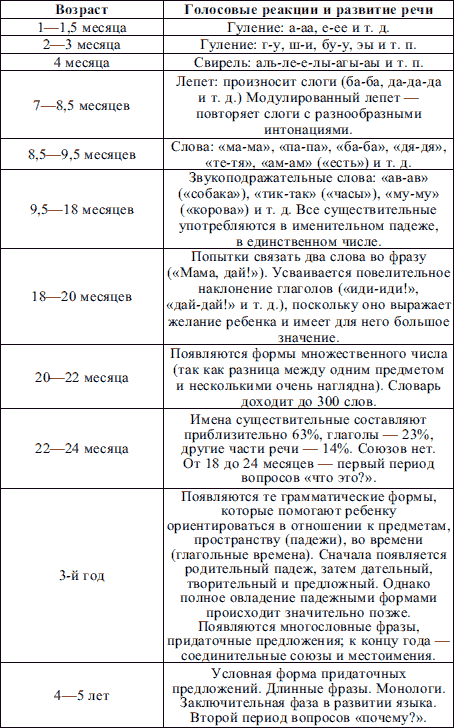

Таблица

1. Средние сроки развития и возможные

границы моторных актов у детей первого

года жизни

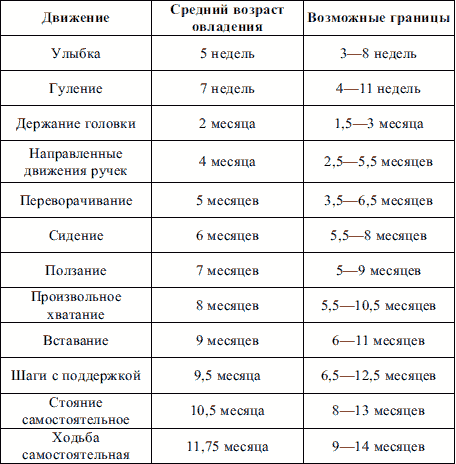

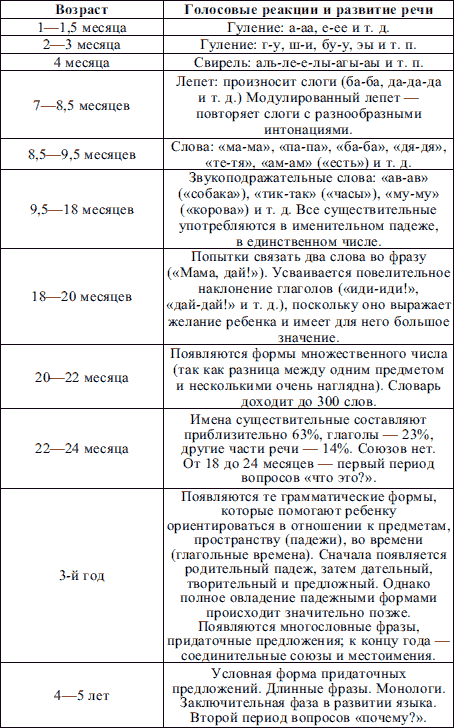

Формирование

речи обусловлено становлением функции

сенсорной системы и функциональным

созреванием головного мозга.

Развитие

речи является также продуктом и итогом

общения ребенка со взрослым человеком,

воспитательной активности и любви

взрослого к ребенку.

Понимание

речи имеет большое значение для

организации эффективной воспитательной

работы с ребенком.

Таблица

2. Голосовые реакции и последовательность

развития речи у здоровых детей

Импринтинг

– механизм мгновенного запечатлевания,

при котором первое впечатление определяет

характер реагирования, влияющий на всю

дальнейшую жизнь и деятельность

организма. Длительное время его роль в

нервно-психическом развитии детей

изучалась недостаточно.

Однако

наблюдения показывают, что он имеет

немаловажное значение в формировании

нервно-психического развития и даже

будущего поведения, предопределяя его

на долгие годы.

Материнский

уход за ребенком оказывается важным

звеном в правильном социальном поведении

его в дальнейшем. Поведение и характер

ребенка, достигшего школьного возраста,

в значительной степени определяется

вниманием тех людей, которые ухаживали

за ним в раннем детстве. Дети, которые

воспитывались родителями, как правило,

более приспособлены к школьной жизни.

Если же ребенка воспитывали бабушка

или дедушка, такие дети хуже адаптируются

к школе, у этих детей значительно хуже

развиты координированные движения.

Дети, которые воспитываются в детских

учреждениях (яслях, детских садах),

отличаются более ранним формированием

и совершенствованием двигательных

умений, в то же время у них хуже развиты

речевые навыки и образное мышление.

В

зависимости от условий среды, воспитания

и различных заболеваний у ребенка может

задерживаться нормальное развитие

высшей нервной деятельности, поэтому

врач-педиатр должен давать советы

родителям по гармоничному воспитанию

детей.

Развитие

условно-рефлекторной деятельности в

онтогенезе.

Еще

за 3 месяца до нормального срока

рождения нервная система плода в

достаточной мере развита, чтобы обеспечить

функционирование организма в условиях

внеутробного существования. Сформированы

все отделы мозга, включая кору больших

полушарий. Афферентные и эфферентные

нервные волокна соединяют центральную

нервную систему со всеми органами тела.

С первого же дня жизни у ребенка могут

быть обнаружены защитные и ориентировочные

рефлексы на болевые, световые, звуковые

и другие раздражения. Однако эти реакции

плохо координированы, нередко беспорядочны

и, как правило, медленно протекают и

легко распространяются на большое

количество мышц. Очень часто они

проявляются в усилении общей двигательной

активности. Это показывает, что возбуждение

легко иррадиирует, т. е. распространяется,

с одного участка мозга на другие.

Иррадиация возбуждения, сопровождающаяся

криком, особенно легко возникает под

влиянием голода, охлаждения, а также

болевых раздражений.

Прикосновение

к губам новорожденного или к соседним

участкам кожи вызывает рефлекторные

сосательные движения, что ведет к

понижению общей возбудимости и прекращению

двигательной активности. Такое

состояние торможения двигательных

центров мозга сохраняется не только во

время сосания груди, но и в последующий

период сытости, что способствует

наступлению сна. Как правило, пробуждение

наступает перед очередным кормлением,

когда состояние сытости сменяется

состоянием голода.

Иногда

в начальном периоде внутриутробного

развития нарушается нормальное

образование органов, что ведет к появлению

различных уродств. В частности, известны

случаи недоразвития передних отделов

мозга и даже полного отсутствия больших

полушарий. Дети, рождающиеся с таким

тяжелым дефектом, умирают в первые

месяцы, реже в первые годы жизни.

Наблюдения показали, что поведение

таких детей очень сходно с поведением

нормального ребенка в период

новорожденности. Это дает основание

полагать, что в первые дни жизни реакции

организма осуществляются без участия

коры больших полушарий и подкорковых

ядер.

Установлено,

однако, что клетки коры больших полушарий

новорожденного могут приходить в

состояние возбуждения под влиянием

импульсов, поступающих из нижележащих

отделов мозга. В коре возникают и ответные

импульсы. Так, например, у новорожденных

при участии коры происходит поворот

глаз, а несколько позднее и головы в

сторону появившегося света. Мало того,

на основании изучения электрических

реакций установлено, что уже в первые

дни жизни в коре больших полушарий

происходит различение красного и

зеленого цвета.

В

течение первых двух лет жизни головной

мозг интенсивно растет, и к двум годам

его вес достигает примерно 70% веса мозга

взрослого человека. В основном увеличение

мозговой массы происходит не за счет

образования новых клеток (после

рождения их количество мало меняется),

а в результате роста и разветвления

дендритов и аксонов. У двухлетнего

ребенка в коре больших полушарий нервные

клетки расположены дальше друг от друга,

чем у новорожденного. Зато много места

занимают разросшиеся отростки , что,

разумеется, требует большего увеличения

площади, занимаемой корой. И действительно,

за первые два года жизни ее площадь

увеличивается примерно в 2,5 раза, в

основном путем углубления извилин.

Увеличивается и толщина коркового слоя

больших полушарий.

Еще

более интенсивно растет мозжечок. Если

в коре больших полушарий клеточные

слои, характерные для мозга взрослого

человека, формируются уже к 6-му месяцу

внутриутробного развития, то в коре

мозжечка формирование слоев происходит

после рождения и заканчивается к 9—11-му

месяцу жизни. К концу второго года

вес мозжечка увеличивается почти в 5

раз по сравнению с его весом в период

новорождённости.

Такое

позднее и вместе с тем «быстрое

развитие мозжечка объясняется тем, что

основная функция, а именно уточнение

двигательных реакций, и в частности

поддержание нормального положения

тела, может быть использована организмом

лишь после приобретения первых навыков

стояния и ходьбы к концу 1-го года

жизни.

Миелинизация

нервных волокон. Уже на ранних стадиях

внутриутробного развития аксоны нервных

клеток окружены клетками-спутниками,

которые образуют своеобразную оболочку.

Аксон, окруженный такой оболочкой,

называется нервным волокном. На 4—5-м

месяце в корешках спинномозговых нервов

волокна постепенно приобретают

отчетливый белый цвет. Объясняется это

образованием особого жироподобного

вещества — миелина. Он образуется в

клетках-спутниках, которые обтекают

аксон, многократно обертывая его тонким

слоем своего все удлиняющегося тела.

Так возникает миелиновая оболочка

нервного волокна. Каждые 1— 2 мм она

прерывается, образуя перехваты. Миелиновую

оболочку можно рассматривать как хорошую

изоляцию нервного волокна. Кроме того,

в миелинизированных волокнах скорость

проведения возбуждения в 10—20 раз больше,

чем в волокнах, не покрытых миелином.

Это объясняется скачкообразным

распространением возбуждения: оно

перескакивает от одного перехвата к

другому.

Миелинизация

нервных волокон как в центральной

нервной системе, так и в периферической

происходит очень интенсивно в последние

месяцы внутриутробного развития. У

новорожденного миелинизация нервных

волокон спинного мозга и ствола головного

мозга почти завершена. В значительной

мере миелинизированы волокна

черепно-мозговых и спинномозговых

нервов. Однако их миелинизация продолжается

и после рождения, заканчиваясь в основном

к 2—3 годам жизни.

Как

правило, миелинизация ускоряется в тех

группах волокон, которые начинают

усиленно функционировать. Этим объясняется

более ранняя миелинизация у недоношенных

младенцев. При хронических заболеваниях,

связанных с ослаблением двигательной

активности, Миелинизация волокон

двигательных нервов может значительно

задерживаться.

Миелинизация

пирамидного пути, проходящего от

двигательной области коры больших

полушарий до двигательных клеток

передних рогов серого вещества

спинного мозга, начинается еще до

рождения, а с 3-го месяца жизни почти

приостанавливается. Лишь примерно с

8-го месяца, в связи с появлением первых

попыток ходьбы, интенсивность

миелинизации снова, и притом значительно,

увеличивается. Миелинизация речевых

центров коры в основном заканчивается

к 1—2 годам, когда появляется речь.

Очень

поздно (не ранее 2-го месяца жизни)

начинается миелинизация тех волокон

клеток коры больших полушарий, которые

идут от одного участка коры к другому.

Миелинизируются они очень постепенно,

по мере усложнения высшей нервной

деятельности. По-видимому, этот

процесс прекращается лишь к старости.

Особенно медленно указанные волокна

получают миелиновую оболочку в лобной

области коры, связанной с наиболее

сложными проявлениями высшей нервной

деятельности.

Функциональные

особенности нервных клеток. У

новорожденных процессы, протекающие

в нервных клетках, замедлены: медленнее

возникает возбуждение, медленнее оно

распространяется по нервным волокнам.

Длительное или сильное раздражение

нервной клетки легко приводит ее в

состояние торможения. Скорость проведения

возбуждения увеличивается по мере

миелинизации волокон и к 2—3 годам

становится примерно такой же, как и у

взрослых. Скорость возникновения

возбуждения увеличивается более

постепенно и достигает величины,

характерной для взрослых лишь к 10—12

годам. Неспособность нервных клеток

длительное время находиться в состоянии

возбуждения очень характерна и для

детей дошкольного возраста. С этим

связана нестойкость доминант: любое

стороннее раздражение легко разрушает

доминанту, вызывая образование нового

доминантного очага, который, в свою

очередь, быстро оказывается заторможенным.

Отсюда неустойчивость внимания

дошкольника, быстрый переход от одной

деятельности к другой.

Явления

иррадиации и индукции. У

детей грудного возраста возбуждение

легко иррадиирует. Любые рефлекторные

движения обычно захватывают значительную

часть мускулатуры. Так, движения рук

сопровождаются заметной подвижностью

ног. Всякое более или менее значительное

раздражение вызывает общую двигательную

активность. Крику ребенка также

сопутствуют движения всего тела.

Рефлекторное смыкание век, например,

при появлении яркого света, сопровождается

сжатием губ, а нередко и сгибанием

конечностей. При удивлении или при

внимательном разглядывании нового

предмета ребенок старшего грудного

возраста широко открывает не только

глаза, но и рот, растопыривая при этом

пальцы. Такие иррадиированные реакции

характерны и для детей второго года

жизни.

В

последующие годы устойчивость нервных

клеток повышается. Увеличивается

сила процессов возбуждения и торможения,

в связи с чем более заметными становятся

явления индукции: появление очага

возбуждения сопровождается понижением

возбудимости или торможением других

участков мозга. Таким образом создается

препятствие для чрезмерной иррадиации

возбуждения. Развитию явлений индукции

способствует обучение ходьбе и другим

более сложным двигательным актам. При

сильном возбуждении, в частности при

проявлении радости или огорчения,

сохраняется резкая выраженность

явлений иррадиации: ребенок прыгает

или топает ножками; он весь во власти

возбуждения, и никакие уговоры не могут

его успокоить.

Дальнейшее

усиление явлений взаимной индукции и

связанная с этим большая концентрация

процессов возбуждения и торможения

создают предпосылки для усидчивой

целенаправленной деятельности. Этому

способствуют воспитание и обучение как

в дошкольном, так и в младшем школьном

возрасте.

Начиная

с 1906 г. ученик и последователь И. П.

Павлова Н.И.Красногорский исследовал

у детей пищевые условные рефлексы,

регистрируя сначала реакцию открывания

рта и глотания, а затем выделение

слюны, которую он собирал при помощи

специально сконструированной

капсулы-присоски. В. И. Бехтерев изучал

у взрослых людей оборонительные условные

рефлексы, подкрепляемые болевым

раздражением. Применялись и другие

методики.

Исследования

привели к выводу, что высшая нервная

деятельность у человека носит такой

же рефлекторный (отражательный) характер,

как и у животных, а основные закономерности

корковых функций, установленные в опытах

на животных, действительны и для человека.

Вместе с тем оказалось, что у человека

условные рефлексы вырабатываются

гораздо быстрее и отличаются большей

, прочностью; легче образуются рефлексы

на очень сложные комплексы раздражителей,

а также запаздывающие рефлексы с большим

интервалом между началом действия

условного и безусловного раздражителей.

Нервно-психическое

развитие детей 1-го года жизни

1.

Основные критерии (линии) развития:

Аз

— анализатор зрительный;

Ас

— анализатор слуховой;

Э

— эмоции;

До

— движения общие;

Др

— движения руки;

Ра

— речь. активная;

Н-навыки;

Рп

— речевые понимания;

Ср

— сенсорика;

И

— игра и действия с предметом;

Д —

движения;

НПР

— нервно-психическое развитие.

2.

Формулы НПР детей l-го года жизни:

1

мес. Аз Ас До ЭРа.

2

мес. Ас Аз До ЭРа.

З

мес. Аз До Э Др.

4

мес. Аз Ас Э До Др Ра Н.

5

мес. Аз Ас др Ра Н Э До.

6

мес. Ас др До Ра Н.

7

мес. Др До Рп Ра Н.

8

мес. Э др До Р Рп Ра Н.

9

мес. Э Ас др До Рп Ра Н.

10

мес. Э др До Рп Ра Н.

11

мес. Э др До Рп Ра Н.

12

мес. Э Аз др До Рп Ра Н.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник