Кистозно аденоматозный порок развития легкого у ребенка

Now Reading

Кистозно-аденоматозный порок развития легких

Первое описание относится к 1949 г. Выделяют три анатомических формы кистозно-аденоматозного порока развития легких: макрокистозную, микрокистозную и смешанную.

- I тип — формирование единичных кист большого размера, от 10 до 50 мм в диаметре, выстланных многослойным эпителием. На долю этой патологии приходится 50% Прогноз благоприятный.

- II тип — образование нескольких кист размером менее 10 мм, выстланных цилиндрическим эпителием. Он составляет 40% общего количества случаев. Прогноз усугубляется сочетанием с экстралегочной патологией.

- III тип — формирование большого количества микрокист, выстланных кубическим эпителием. Наименее многочисленная группа, составляющая 10% в данной группе Прогноз наихудший.

При УЗИ в пренатальном периоде используют разделение кистозноаденоматозного порока легких на две группы.

- I тип — это присутствие в легочной ткани анэхогенных единичных или множественных кист большого размера, не менее 5 мм в диаметре.

- II тип — множественные микрокисты менее 5 мм в диаметре, создающие при УЗИ эффект гиперэхогенности. Данный тип по прогнозу имеет менее благоприятное посгнатальное течение.

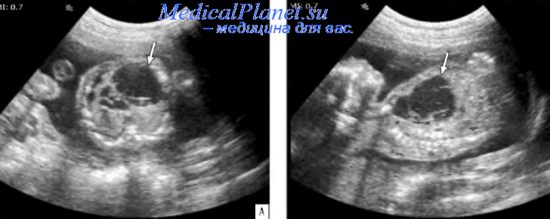

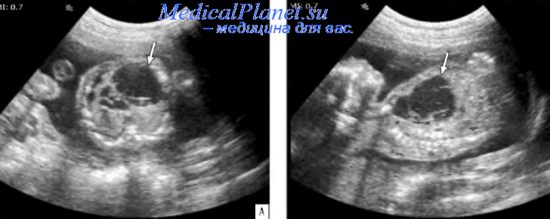

Пренатальная диагностика основана на эхографическом выявлении гиперэхогенного легкого, в структуре которого определяются анэхогенные структуры разного размера.

В подавляющем большинстве случаев процесс односторонний. Наблюдают многоводие, которое развивается из-за сдавления пищевода участками увеличенного пораженного легкого, что приводит к нарушению глотания околоплодных вод плодом. Отмечают смещение средостения, что может привести к сдавлению сердца и развитию вторичной сердечной недостаточности. Формирование сердечной недостаточности — неблагоприятный признак.

Ультразвуковые проявления кистозно-аденоматозного порока развития легких:

- легкое кистозно-губчатой или губчатой структуры;

- высокая эхогенность, в динамике не меняется;

- увеличенный объем, прогрессирующий в динамике;

- смещение органов средостения;

- увеличение межреберных промежутков на стороне поражения;

- односторонний процесс, локализация чаще слева;

- многоводие.

На ранних стадиях беременности диагностика возможна лишь при выраженных изменениях со смещением средостения и многоводием. Оптимальный срок диагностики патологии — 18 нед. гестации, поскольку гиперэхогенность возникает на данном сроке беременности, так как респираторные бронхиолы и альвеолы формируются только в каналикулярную фазу развития легочной ткани от 17 до 28 нед. гестации.

Не всегда можно подтвердить диагноз, поскольку с увеличением срока беременности наблюдают регресс патологического процесса. Некоторые авторы считают, что патология остается, но идентификация патологического процесса современной эхографией не всегда возможна. После рождения ребенка информативна в диагностике данного порока развития легких магнитно-резонансная эхография.

Прогноз

Выживаемость при многоводно резко уменьшается — до 43%. Прогноз также зависит от вовлеченности легких, т.е. одно- или двустороннего поражения. Отягощающий фактор — сочетание с экстралегочной патологией. Возможна малигнизация пораженного участка.

Для прогнозирования исхода большое значение имеет допплерокардиография. Нормальная васкулопатия пораженного легкого — залог благоприятного исхода беременности.

Лечение

При поздней диагностике патологии после 32 нед. гестации для ускорения созревания легких рекомендуют назначение стероидов и досрочное родоразрешение с последующим оперативным лечением легких. При выраженном выпоте либо при кистах большого размера можно проводить их пренатальное дренирование или многократное пунктирование. Однако это паллиатив, поскольку накопление жидкости в кисте происходит постоянно.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальнугс диагностику проводят:

- с легочной секвестрацией; отличие — отсутствие системного кровообращения и анэхогенных участков при аденоматозно-кистозном поражении легких;

- врожденной эмфиземой легких, при врожденной эмфиземе легких нет кистозных образований, в отличие от кистозно-аденоматозною порока;

- бронхогенной кистой — это изолированное анэхогенное образование в структуре легкого с признаками реверберации за кистой.

Вам также будет интересно

Read More

1361

Волосяная киста (жировик)

Read More

337

Read More

568

Read More

250

Источник

Кистозно-аденоматозный порок развития легких. Причины порока развития легкого у плодаКистозно-аденоматозный порок легких (КАПЛ) является аномалией развития, которая характеризуется большим спектром клинических проявлений. Ниже приводятся данные о различных патоморфологических типах этого порока и обсуждаются вопросы эмбриологии, патогенеза, а также аспекты пренатальной ультразвуковой диагностики и дифференцирования с другими состояниями. Внутренние отделы дыхательной системы начинает свое развитие приблизительно на 26-й день после зачатия. На месте ларинготрахеальной борозды, которая формируется вдоль нижних отделов примитивной глотки, развиваются гортань, трахея, бронхи и конечные бронхиолы. В 6 нед (от зачатия) терминальные бронхиолы, которые являются производными первичной кишки (энтодермы), индуцируют развитие из окружающей их мезенхимы отделы бронхолегочного сегмента респираторного тракта. Так называемый псевдожелезистый период развития легких (с 5-й до 17-й нед от зачатия) был назван так потому, что при гистологическом исследовании развивающееся легкое выглядит в этот период как железа. На этом этапе происходит ветвление бронхиол с образованием терминальных отделов и трансформация их в воздухоносные пути. Как будет описано ниже, патоморфологические характеристики КАПЛ III типа почти аналогичны строению легкого в «псевдожелезистый период», а КАПЛ II типа — в каналикулярный период (с 16-й по 25-й нед от зачатия). Начиная с 16 нед просвет бронхов и бронхиол увеличивается, а ткань легкого становится хорошо васкуляризованной. Приблизительно к 25 нед, в связи с развитием некоторого количества концевых расширений альвеолярных ходов (примитивных альвеол), становится возможным дыхание. Во время периода наличия примитивных альвеол (с 24 нед и до рождения) пролиферативные процессы в их стенке приводят к выраженному утончению выстилающего эпителия, а капилляры, проникая в субэпителиальную мезенхиму, начинают обеспечивать возможность газообмена. Во время альвеолярного периода (поздние сроки беременности и до 8 лет жизни) выстилка первичных альвеол трансформируется в чрезвычайно тонкий слой плоскоклеточного альвеолярного эпителия. По данным K.L Moore, «характерные зрелые альвеолы не начинают формироваться еще даже некоторое время после рождения».

Первое упоминание, касающееся кистозно-аденоматозного порока легкого в англоязычной литературе, принадлежит K.Y Chin и M.Y. Tang в 1949 году. Они описали собственное клиническое наблюдение и привели обзор еще 10 случаев, которые имелись в мировой литературе до этого момента. Результаты большинства из этих 11 случаев аналогичны тем, которые представлены в большинстве клинических наблюдений на сегодняшний день. Заболевание почти всегда обнаруживается только в одном из легких; двухсторонняя локализация встречается крайне редко. Кроме того обычно поражается только одна доля легкого, вовлеченного в патологический процесс. Если проследить бронх, который ведет к пораженной доле легкого, то можно заметить, что он заканчивается слепо. Результаты ранее выполненных гистологических исследований при этом состоянии описывают наличие маленьких и больших кист, выстланных цилиндрическим и кубическим эпителием. Было отмечено, что стенки более крупных кист имеют в своем составе эластические и гладкомышечные волокна. Почти во всех случаях, описанных в ранних наблюдениях, отмечалось отсутствие хрящевой ткани, вокруг этих кистозных структур. Ряд исследователей отмечал наличие высокого цилиндрического эпителия, похожего по строению на слизистую желудка. Сопутствующие макроскопические признаки, которые описывались в ранних источниках, почти всегда включали «постоянное обнаружение генерализованного отека у плода (анасарки)», при этом большинство авторов обнаруживало явления компрессии полой вены, обусловленного значительным смещением органов средостения. Кроме того, часто наблюдалось многоводие. K.Y Ch’in и M.Y. Tang перечислили патологические признаки, которые сформировали базис для сегодняшнего понимания патогенеза заболевания. Они указывали, что «важным признаком является выраженная гипертрофия бронхиол, особенно в их терминальных отделах, что вызывает значительное увеличение пораженной доли легкого, в то время как развитие альвеол полностью подавляется, за ислючением небольших областей, расположенных по периферии». Авторы сравнивали эту нозологическую форму с гамартомой, но обращали внимание на то, что ей не хватает некоторых элементов, которые обнаруживаются в нормальной легком, таких как хрящ и слизистые железы. — Также рекомендуем «Патогенез кистозно-аденоматозного порока легких. Порок легких I и II типа у плода» Оглавление темы «Тератомы шеи и пороки легких у плода»: |

Источник

Кистозно-аденоматозный порок развития легкого (КАПРЛ) — это аномалия, характеризующаяся разрастанием терминальных бронхиол с образованием кист разного размера, не затрагивающих альвеолы. Некоторые авторы определяют этупатологию как аденоматозную гамартому легких.

Кистозно-аденоматозный порок развития легкого формируется в середине I триместра. В норме в это время происходит образование воздухоносных путей из эндодермы (первичная кишка) и дыхательного компонента из мезенхимы. В результате задержки объединения этих двух эмбриональных структур и последующего разрастания терминальных бронхиол возникает КАПРЛ. Иммуноги-стологические исследования показали, что в участке легкого с кистозно-аденоматозными изменениями существует несоответствие между активной эпителиальной пролиферацией и бедной васкуляризацией легочной ткани. Первая характерна для зрелого легкого, вторая — для ранних сроков (конец I триместра беременности). В легких плода с КАПРЛ отмечена повышенная активность факторов пролиферации по сравнению с легочной тканью здорового плода, при этом индекс апоптоза (программированная гибель клеток) в здоровых легких плода и при КАПРЛ отличается в 5 раз.

Частота кистозно-аденоматозного порока развития легкого до конца не установлена в связи с его редкостью. В наших исследованиях этот показатель составил 0,42:1000, однако сомнения в точности диагнозов, возникшие при ретроспективном анализе собственных наблюдений, позволяют предположить, что истинная частота КАПРЛ несколько ниже. Интересные исследования были проведены F. Gornall и соавт., в которых они проанализировали регистр врожденных и наследственных заболеваний за 5 лет. Этот регистр формировался в регионе, в котором ежегодно происходит около 57 000 родов. Из 42 случаев заявленных в регистре как КАПРЛ, при тщательном изучении как пре-, так и постнатального течения, только 26 оказались этим пороком. Таким образом, частота КАПРЛ составила 9 случаев на 100 000 рождений. При включении в расчет наблюдений, расцененных как КАПРЛ, но исчезнувших в пренатапьном периоде, этот показатель возрос до 13,6 на 100 000.

Кистозно-аденоматозный порок развития легкого у детей впервые был описан в 1949 г. К. Chin и М. Tang. Микроскопические характеристики КАПРЛ были описаны позже Kwittken Reiner (1977 г.) и в том же году J. Stacker и соавт. предложили постнатальную классификацию КАПРЛ, основанную на видимых глазом изменениях легких и их гистологических особенностях. Согласно данным этих авторов, следует выделять 3 типа КАПРЛ. Тип I характеризуется наличием единичных кист большого размера (от 10 до 50 и более мм в диаметре), выстланных многослойным эпителием. Этот вид КАПРЛ составляет 50% от всех случаев, диагностированных в постнатальном периоде, и имеет в основном благоприятный прогноз для жизни и здоровья. Тип II — это образование нескольких кист размером менее 10 мм, выстланных цилиндрическим эпителием. Он составляет 40% от общего количества случаев, выявленных постнатально, и характеризуется несколько худшим прогнозом, что обычно связано с большим количеством сочетанной патологии. Тип III — это формирование огромного количества микрокист, выстланных кубическим эпителием. Он составляет 10% от постнатально диагностированных случаев и имеет, по мнению J. Stocker и соавт., наихудший прогноз.

Помимо постнатальной классификации кистозно-аденоматозного порока развития легкого, существует классификация, использующаяся в патанатомии, согласно которой выделяют 5 типов порока. Тип 0 (ацинозная дисплазия) обычно не совместим с жизнью; легкие маленькие и гипопластичные. Тип 1 характеризуется наличием больших кист, сообщающихся с бронхиальным деревом. Тип 2 представлен кистами меньшего диаметра (максимальный размер — 2,5 см) и сопровождается разрастанием конечных отделов бронхиол. Тип 3 характеризуется маленькими кистами и смещением средостения. Тип 4 сочетается с периферическими кистами.

В пренатальном периоде чаще используется классификация, предложенная N. Adzickи соавт., которая основана на эхографических и анатомических признаках. Эти авторы выделили только 2 типа КАПРЛ: тип I — это анэхогенные единичные или множественные кисты большого диаметра (не менее 5 мм), хорошо видимые при ультразвуковом исследовании; тип II — множественные микрокисты (менее 5 мм в диаметре), создающие при эхографии эффект гиперэхогенности. Второй тип встречается реже и имеет худший прогноз.

Пренатальная диагностика кистозно-аденоматозного порока развития легкого основывается на эхографическом выявлении гиперэхогенного легкого (иногда — части легкого), в структуре которого в большинстве случаев определяются анэхогенные включения разного диаметра.

В подавляющем большинстве случаев (98%) кистозно-аденоматозного порока развития легкого является односторонним процессом, при этом в 80-95% наблюдений поражается только одна доля легкого. Патология правой и левой стороны возникает с одинаковой частотой. Поданным J. Roelotsen и соавт., КАПРЛ справа был зарегистрирован в 47% наблюдений, слева — в 49%, с обеих сторон — только в 4%. В наших исследованиях односторонний процесс диагностирован в 91,7% случаев, при этом в 72,7% патология располагалась слева; в 8,3% наблюдений отмечено повышение эхогенности обоих легких.

По данным G. Monni и соавт., 50% случаев кистозно-аденоматозного порока развития легкого в дородовом периоде составляют микрокисты, 50% — кисты больших размеров (классификация N. Adzick и соавт.). Эти показатели совпадают с результатами F. Gornall и соавт., в исследованиях которых 30% КАПРЛ были классифицированы кактип I (кисты более 1 см), 14% — как тип II (менее 1 см), 49% — кактип III (микрокисты). По данным A. lerullo и соавт., микрокистозные формы составляют большинство случаев КАПРЛ (75%).

— Читать далее «УЗИ диагностика кистозно-аденоматозного порока развития легкого. Раняя диагностика КАПРЛ у плода.»

Оглавление темы «Врожденные пороки легких у плода.»:

1. Скелетные дисплазии. Поражения грудной клетки при скелетных дисплазиях.

2. Обструктивные поражения гортани, трахеи, бронхов плода.

3. УЗИ диагностика поражения гортани, трахеи, бронхов плода.

4. Кистозно-аденоматозный порок развития легкого. Пороки развития легких у плода.

5. УЗИ диагностика кистозно-аденоматозного порока развития легкого. Раняя диагностика КАПРЛ у плода.

6. Дифференциальная диагностика кистозно-аденоматозного порока развития легкого. Признаки КАПРЛ у плода.

7. Прогноз кистозно-аденоматозного порока развития легкого. Исход КАПРЛ у плода.

8. Секвестрация легкого плода. Диагностика секвестрации легкого у плода.

9. Бронхогенная киста. Диагностика бронхогенных кист у плода.

10. Врожденные пороки сердца у плода. Методы исследования сердца плода.

Источник

Здравствуйте, хочу поделиться с вами своей историей, о рождении моего сыночка с такой патологией как КАПРЛ.

Может быть моя история поможет родителям, столкнувшимся с такой же патологией.

Я из Москвы.

Сейчас моему сыночку почти 3 годика.

А началась наша история в августе 2015 года…

Шла 21 неделя беременности и я счастливая ехала на УЗИ в женскую консультацию. Мысли были только радостные, мне обещали показать пол малыша.

Врач поводила датчиком, ручки, ножки посмотрела, голову, носовую кость, пальчики посчитала, а потом замолчала… позвонила другому врачу. У меня сразу потекли слезы, я поняла что что-то страшное. Она вышла из кабинета и сказала не плачь, все хорошо будет с твоим МАЛЬЧИКОМ. Потом, уже со вторым доктором, мне сказали что у малыша смещено сердечко, что правое легкое повышенной эхогенности, отправили к заведующей. Я конечно просто рыдала и не могла поверить что это все происходит со мной.

Заведующая кому-то звонила, узнавала куда меня отправить. Дала направление в ЦПСиР на Севастопольский проспект.

Сразу же я туда поехала, бесплатно сделать узи можно было только через две недели. Я не могла ждать. Пошла в платное отделение. Там была полная запись, но видя мое состояние сказали что примут.

И вот, я отсидела 3 часа в очереди, зашла последняя. Врач (Самсонова Ольга) посмотрела, померила параметры и сказала, похоже на диафрагмальную грыжу. Приходи во вторник к нам на кафедру, тебя посмотрят другие врачи и там будем решать что делать.

Я когда вышла, открыла интернет и прочитала что такое ДГ, мне стало очень страшно за своего малыша, я не понимала за что все это и почему происходит с моим ребенком. Я даже сейчас пишу и мне страшно, я плачу…

Тогда же я нашла сообщество Диафрагмальная грыжа на похожем сайте. Там написала девочкам, меня очень поддержали и посоветовали съездить на консилиум в институт Кулакова, потому что в ЦПСиР не очень по части патологий, тем более с диафрагмальной грыжей.

Но я дождалась вторника и поехала опять в ЦПСиР. Там смотрели другие врач, уже бесплатно, в том числе и Мальберг и все сказали что это не диафрагмальная, а внутриутробная пневмония. Далее меня приглашали делать узи, смотреть динамику.

Затем я поехала в институт Кулакова. На узи была врач Назаренко, очень хорошая. Все посмотрела, сказала что это КАПРЛ. отправила посмотреть сердечко, слава Богу с сердечком все хорошо. И сказала мне, приезжай на консилиум хирургов, они посмотрят и скажут смогут прооперировать или нет.

Я опять подождала несколько дней, и поехала на консилиум в Кулакова. Сказали шанс на выздоровления большой, но сказать смогут только когда перед ними будет маленький пациент. И сказали не волноваться, доносить малыша нужно до хорошего срока, следить за здоровьем, чтобы ничего не спровоцировало преждевременные роды и у него было много сил для лечения и восстановление. Назначили следующий консилиум на 32 недели.

Приехала в 32 недели. Картина по УЗИ также, сердце смещено, но оно здоровое. УЗИ уже делал профессор Демидом, очень хороший, все рассказал, еще увидел образование сверху, возможно сиквестор легкого. На консилиуме хирургов одобрили роды по квоте у них. Направили к гинекологу.

Гинеколог Нурутдинова Р.А. тоже очень хорошая. У меня вообще сложилось впечатление, что в Кулакова живет добро))) Так там все хорошо относятся к пациентам.

Она уже назначила госпитализацию и сама оформила квоту.

Я лежала в отделении и 27.11.2015 ко мне зашла гинеколог и говорит, собирайся, пойдем рожать, хирурги готовы принять мальчика. Мне делали КС, по моим показаниям (проблемы со зрением)

Все прошло хорошо, мне дали поцеловать сыночка и увезли.

Он родился 3098 гр, 50 см 8/9 по АПГАР в 17:38.

Утром следующего дня пришел неонатолог, рассказал о том как мой сынок, какие обследования сделали.

По Узи диагноз не подтвердился, по Рентгену все чисто.

В 15 часов я уже стояла около отделения хирургии новорожденных.

Там я познакомилась с хирургом Дорофеевой Еленой Игоревной. Сынок лежал в простой кроватке, только на ручке была штука, которая измеряет давление. Врач сказала, что 10 дней будут обследовать.

Потом меня выписали, и я ездила каждый день к сыночку, сцеживала молоко и привозила ему. Посещать можно было 3 раза в день, но я только 2 раза приходила, ведь у меня есть еще старшая дочка, которую надо забирать из садика. Она мне очень помогла пережить все это.

Я ждала последнего обследования, МРТ. И вот пятница, 8 день жизни Саши и мне говорят что МРТ подтвердило диагноз. Еще нашли образование около пищевода, это или киста в бронхах или удвоение пищевода. Мы с мужем сразу приняли решение, что остаемся и оперируем сыночка, полностью доверили его жизнь этим чутким и заботливым врачам.

Было очень страшно, не передать словами. Как я молила Бога, чтобы ничего не нашли… Я потом рыдала час/два, было очень тяжело принять это…

Операция прошла успешно и я стала ходить к сыночку в реанимацию, разрешалось только на 1 час в день. Я не решилась оставить фото на память, в каком состоянии он там лежал, но я до сих пор это помню и благодарю Бога что сынок рядом, дышит.

Три дня он был на ИВЛ в глубочайшем сне. Потом подключили NCPAP. Дренаж сняли на 7 сутки. На 8 день перевели из реанимации в бокс. Там полежал еще 2 дня и отпустили домой.

Все время, что он был в реанимации, молоко приносить было нельзя, его кормили смесью через зонд. А я дома сцеживалась и замораживала.

То образование у пищевода оказалось бронхиальной кистой, ее тоже удалили.

В выписке я прочитала диагноз, КАПРЛ 2 типа (по Стокеру).

И у сыночка обнаружились еще 2 патологии, эпителиальный копчиковый ход и удвоение левой почки. С удвоение почки можно жить, а вот копчиковый ход еще надо будет удалять.

Я счастлива, что сынок здоров. Что я попала в эту больницу, познакомила с хорошими врачами, я таких нигде не встречала, они на самом деле дают родителям большую надежду и веру в благополучный исход.

Надеюсь что родители, которые столкнулись с пороком развития легких, прочитают мое сообщение и примут правильное решение! КАПРЛ это не приговор! Очень многим мамочкам из регионов предлагают прервать беременность, перед таким шагом. подумайте, а может не все так страшно как рассказывают Ваши врачи!? Нужно бороться за счастье и своего малыша!

А также в регионах говорят что роды в Кулакова, обследование ребенка и операция стоят бешеных денег. Это не правда. Все это проходит по ОМС! Единственный момент, это проживание в Москве, нужно будет снять жилье на не большой срок.

Надеюсь моя история поможет кому-то!

Источник