Какого значение слова в развитии ребенка

Оксана Боровикова

Формирование понимания значения слова у детей дошкольного возраста

Согласно современным представлениям, развиваемым в лингвистике, психологии, психолингвистике (А. П. Клименко, В. А. Ковшиков, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Д. Слобин, Д. Грин и др., слово рассматривается как одна из основных единиц языка, имеющая сложное строение, где выделяются следующие составные части: предметная отнесенность, или денотативное значение, сигнификативное значение, коннотативный компонент. Лексические единицы входят в целую сеть разнообразных и пересекающихся структурно-системных отношений — в семантические поля. Как указывает Л. А. Новиков, в сочетании слов есть свои законы, определяемые системой языка, необходимо смысловое согласование между словами. Одной из важнейших характеристик лексической единицы является валентность, раскрывающая закономерности употребления слов в тексте. Нам важно знать значение слова, но не менее важным является и то, как оно употребляется в языке. Валентность рассматривается как способность слова вступать в синтаксические связи с другими элементами (С. Д. Кацнельсон).

Вместе с тем наличие в языке одних только слов само по себе не обеспечивает никакой коммуникации. Простое перечисление слов, с точки зрения слушающего, представляет собой бессмыслицу, в которой нет никаких связей (Б. А. Серебренников). Это дает основание утверждать, что главным условием осознания речи является понимание ее смысла, ее значения; а в языке, благодаря действию различных ассоциаций могут создаваться различные параллельные способы выражения мыслей. Метод ассоциаций является одним из самых распространенных способов оценки семантических полей (А. Р. Лурия, А. Н. Гвоздев, А. А. Леонтьев, Ю. Н. Караулов, В. Ф. Петренко, Е. Ю. Протасова, Н. В. Уфимцева).

С помощью самых разнообразных методик исследователи изучали значение слова, его реализацию в сочетании слова с другими словами в тексте (В. В. Виноградов, Ю. Д. Апресян, А. А. Леонтьев, Л. В. Сахарный, А. А. Брудный). Факт реализации значения одного слова, вызывающего в качестве реакции другое слово, вытекает, по мнению А. А. Леонтьева, из коммуникативной сущности языка. Этот факт положен в основу ассоциативного метода, выявляющего ориентировку на то или иное значение слова. Именно ассоциативный эксперимент выявляет понимание семантических отношений между словами.

В процессе развития словаря изменяется не только количественная, но и внутренняя содержательная сторона употребляемых ребенком лексических единиц. В исследования Л. С. Выготсткого, А. Р. Лурия показано, что детские слова постепенно приобретают статус полновесных словесных знаков (Выготский Л. С. Мышление и речь – с. 107). Л. С. Выготский рассматривал значение слова как динамический процесс, подчеркивая, что «значение слова развивается» (Выготсукий Л. С. Мышление и речь – с. 297). Исследователь обосновывал положение о развитии значения слова в двух аспектах: смысловом и системном. На каждом этапе развития ребенка слово, сохраняя одну и ту же предметную отнесенность, приобретает новую семантическую структуру (смысловой аспект, при этом меняется и обогащается система связей и обобщений, которые стоят за ним (системный аспект). В процессе онтогенеза происходит психологическое изменение значения слова, его системного значения (Выготский Л. С. Мышление и речь – с. 107). В процессе формирования лексики происходит и уточнение значения слова. Вначале значение слова полисемантично, расплывчато. Слово может обозначать и предмет, и действие, и признак, оно сопровождается интонацией, жестами, уточняющими его значение. Параллельно происходит развитие структуры значения слова. На первых стадиях знакомства со словом ребенок не может усвоить слово в его взрослом значении. Е. С. Кубрякова отмечала «феномен неполного овладения значением слова», т. к., по мнению исследователя, первоначально ребенок понимает слово как название класса предметов. В процессе развития значения слова у детей от 1 до 2,5 лет отмечаются явления сдвинутой референции или «растяжения» значений слов (Кубрякова Е. С. Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи – с. 14). По мере развития словаря «растяжение» значение слова сужается, т. к. общаясь со взрослыми дети усваивают новые слова, уточняя их значение и корректируя употребление старых.

Основной закон развития значений употребляемых ребенком слов заключается в обогащении их смыслом. Разграничение понятий «значение» и «смысл» введение Л. С. Выготскими разработано А. Н. Леонтьевым, А. А. Леонтьевым, А. Р. Лурия. Различают понятия «значение» и «смысл» слова, т. к. смысл – то содержание, которое слово получает в конкретной ситуации, актуализируя совокупность всех факторов, субъективно существующих в сознании человека. Значение же — устойчивая система обобщений, стоящая за словом, одинаковая для всех людей, носителей данного языка.

Изучено, что процесс овладения предметной отнесенностью слово активно происходит до трех лет и продолжается в дальнейшем. К пяти годам ребенок обобщает предметы по функциональному признаку, что находит отражение в семантической структуре слова с преобладанием в ней денотативных (функциональных) признаков. Пятилетние дети также пытаются осмыслить значение слова и дать ему этимологическое объяснение, понимают родовидовые, абстрактные отношения. (Выготский Л. М. Мышление и речь).

А. И. Смирницкий предлагает, что значение слова – это известное отображение предмета, явления или отношения в сознании, входящее в структуру слова в качестве так называемой внутренней его стороны по отношению к которой звучание слова выступает как материальная оболочка, необходимая не только для выражения значения и для сообщения его другим людям, но и для самого его возникновения, формирования, существования и развития.

Уфимцева А. А. говорит о необходимости подходить к слову как к неразрывному единству звуковой стороны и смыслового содержания, как к сложному тождеству его лексико-грамматических и лексико-фразеологических форм, выявляющихся в многообразных связях слов с другими элементами языковой структуры, и на основе этого выделяет три основных фактора, определяющие лексическое значение слова: 1) логико-предметное содержание слова; 2) своеобразие грамматических форм, при помощи которых это смысловое содержание фиксируется и воспроизводится; 3) соотношение данного слова со всей лексико-семантической системой языка, обязательным элементом которой оно является.

По мнению автора, смысловая структура слова представляет собой иерархическую систему, в которой степень самостоятельности и сфера общеупотребительности значений поставлены в зависимость от характера связи слова с обозначаемыми им “предметами” (прямые, переносные, а, следовательно, и со словами, составляющими его обычный семантический контекст (свободные и связанные значения) в системе языка, от роли и места, которое занимают эти далеко не однородные семантические элементы, значения полисемантического слова в системе языка.

Е. Г. Беляевская включает в лексическое значение слова: 1) указание на обозначаемый предмет, явление, процесс или признак; 2) указание на отношение к обозначаемому со стороны говорящего; 3) указание на общий тип коммуникативных ситуаций, в которых может использоваться данное наименование. В соответствии с этим, она выделяет следующие аспекты лексического значения: 1) вещественное содержание; 2) коннотативный аспект; 3)прагматический аспект.

Основу лексического значения слова, по мнению Е. Г. Беляевской, составляет его предметная соотнесенность – способность слова использовать для обозначения предметов и явлений объективной действительности, а также предметов или явлений, являющихся предметом мысли и мыслимых как существующие.

Значение слова имеет сложную структуру. В качестве основных компонентов значения слова выделяется следующие (по А. А. Леонтьеву, Н. Я. Уфимцевой и др.): денотативный, т. е. отражение в значении слова особенностей денотата; понятийный (лексико-семантический, отражающий формирование понятий, связи слов по семантике; коннотативный – отражение эмоционального отношения к слову; контекстуальный – обуславливает полисемантику слов. Определена последовательность овладения компонентами значения слова. Прежде всего, ребенок овладевает денотативным значением слова, т. е. устанавливает связь между конкретным предметом и обозначением. По мере развития мыслительных операций ребенком усваивается понятийный компонент значения слова. Постепенно дошкольник овладевает и контекстуальным значением (переносное значение, афоризмы). В основе усвоения значений слов лежит постоянно совершаемая ребенком работа по обобщению его опыта. По мнению Л. С. Выготсткого, развитие значения слова – это развитие понятий, каждому этапу развития психического отражения свойственны определенные уровни овладения семантикой слова. Л. С. Выготским и А. М. Шахнаровичем выделены 3 уровня обобщения: образ (представления, псевдопонятия (переходное явление от образа к понятию) и понятие (расчлененное отражение существенных признаков объекта) (Выготский Л. С. – 160). Значение слова развивается от конкретного к абстрактному, обобщенному.

Источник

Альбина Сильченко

Особенности развития словаря детей дошкольного возраста

В развитии словаря детей дошкольного возраста выделяют две стороны: количественный рост словарного запаса и его качественное развитие, т. е. овладение значениями слов.

Остановимся кратко на характеристике каждой из сторон.

Количественный рост словаря. Его рост находится в зависимости от условий жизни и воспитания, поэтому в литературе данные о количестве слов дошкольников одного и того же возраста очень разнятся между собой. Первые осмысленные слова появляются у детей к концу первого года жизни. В современной отечественной методике нормой считается 10–12 слов к году. Развитие понимания речи в значительной мере опережает активный словарь. После полутора лет обогащение активного словаря происходит быстрыми темпами, и к концу второго года жизни он составляет 300 – 400 слов, а к трем годам может достигать 1500 слов. Огромный скачок в развитии словаря происходит не только и не столько за счет заимствования слов из речи взрослых, сколько за счет овладения способами образования слов. Развитие словаря осуществляется за счет слов, обозначающих предметы ближайшего окружения, действия с ними, а также отдельные их признаки. В последующие годы количество употребляемых слов также быстро возрастает, однако темпы этого прироста несколько замедляются. Третий год жизни – период наибольшего увеличения активного словарного запаса. К 4 годам количество слов доходит до 1900, в 5 лет – до 2000 – 2500, а в 6 – 7 лет до 3500 – 4000 слов. Индивидуальные различия в словаре наблюдаются и в эти возрастные периоды. По словам Д. Б. Эльконина, различия в словаре «более велики, чем в какой-либо другой сфере психического развития».

Особенно быстро увеличивается число существительных и глаголов, медленнее растет число используемых прилагательных. Это объясняется, во-первых, условиями воспитания (взрослые мало внимания обращают на знакомство детей с признаками и качествами предметов, во-вторых, характером имени прилагательного как наиболее абстрактной части речи.

Состав словаря отражает круг интересов и потребностей ребенка. Например, по данным австрийских психологов, записывавших на магнитофон разговоры детей друг с другом и со взрослыми, пятилетний ребенок произносит в среднем около 11 тыс. слов в день. Наиболее часто используемое слово – «я», затем следуют выражения «я хочу», «я буду», «я люблю».

В речи детей можно обнаружить слова, обозначающие разные сферы жизни. Так, в исследовании В. В. Гербовой установлены особенности содержания наиболее употребительных частей речи в словаре детей третьего года жизни. Среди существительных названия предметов обихода составляют 36%; названия объектов живой природы – 16,5%; названия средств передвижения – 15,9%. Среди других существительных наиболее употребительными являются названия явлений неживой природы, частей тела, строительных сооружений и др. Третью часть всех слов составляют глаголы.

Данные, которые приведены выше, свидетельствуют, что дети уже на третьем году жизни располагают довольно разнообразным словарем, обеспечивающим общение с окружающими.

По данным Ф. И. Фрадкиной, сначала слово выступает для ребенка лишь как компонент сложного воздействия взрослого, как компонент целой ситуации, которая включает и жесты, и интонацию, и обстановку, в которой это слово сказано. Затем слово становится интегрирующим сигналом, проходя при этом ряд промежуточных ступеней: первая степень обобщения – слово замещает чувственный образ только одного предмета (кукла – только вот эта кукла). Слово несколько раз совпало с ощущениями отданной вещи, и между ними образовалась прочная связь. Эта степень обобщения доступна детям конца первого – начала второго года жизни; вторая степень обобщения – слово замещает чувственный образ ряда однородных предметов (кукла относится к любой кукле, независимо от ее размера, материала, из которого она сделана, и т. д.). Значение слова здесь шире. Эта степень обобщения может быть достигнута детьми к концу второго года жизни; третья степень обобщения – слово обозначает несколько групп предметов, имеющих общее назначение (игрушки, посуда и т. п.). Слово игрушки обобщает и кукол, и мячи, и кубики, и другие предназначенные для игры предметы. Сигнальное значение такого слова очень широко, но вместе с тем значительно удалено от конкретных образов предметов. Эта степень обобщения доступна детям в три – три с половиной года; четвертая степень обобщения – слово достигает высшей стадии интеграции. В слове как бы дан итог предыдущих уровней обобщения (слово вещь, например, содержит в себе обобщения, которые заключают в себе слова игрушки, посуда, мебель и др.). Сигнальное значение такого слова чрезвычайно широко, а связь его с конкретными предметами прослеживается с большим трудом. Такого уровня обобщения дети достигают лишь на пятом году жизни.

После 4 – 5 лет дети, владеющие речью, относят новое слово уже не к одному, а ко многим предметам. Усваивая от взрослых готовые слова и оперируя ими, ребенок еще не осознает всего того смыслового содержания, которое они выражают. Детьми может быть усвоена предметная отнесенность слова, а система абстракций и обобщений, стоящая за ним, нет. Можно привести много примеров несовпадения значений слов в речи детей и взрослых.

Причем понимание и употребление слов детьми 3 – 5 лет зависит не только от степени обобщения, но и от того, насколько часто используют эти слова окружающие взрослые и как организована деятельность детей с соответствующими предметами (исследование А. Богатыревой). Наиболее правильно дети понимают и употребляют слова, обозначающие конкретные предметы, которыми они пользуются (кукла, барабан, лейка, щетка, игрушки, одежда).

В основе освоения значений слов лежит функциональный признак предмета. Вот почему при отсутствии слова дети часто прибегают к толкованиям с указанием на назначение предметов: футляр – «очечник», «очкуха»; лейка – «поливалка»; мебель – «спят там»; автомобиль – «чтобы ездить»; сиденье – «чтобы садиться» и т. д. И даже обобщающие слова, в звуковом образе которых закреплен общий функциональный признак предметов, дети усваивают раньше других, аналогичных по степени обобщения (игрушки – играть, одежда – одевать, обувь – обувать).

Наименее усвоенными оказываются слова, обозначающие более отдаленные от детей явления. Например, народ – «это на базаре. Все ходят, покупают»; неурядица – «это девочка, у которой нарядного платья нет»; последователь – «по следу идет, охотник какой-то»; ракетница – «это тетенька на ракете летает».

Дошкольник имеет склонность придавать буквальный смысл словам, которые он произносит: летчика называет «самолетчик», летать, по его мнению, можно и на воздушном шаре, и на планере, а «самолетчик» летает только на самолете. Переносные значения слов усваиваются детьми не сразу. Сначала происходит усвоение основного значения. Всякое употребление слов в переносном значении вызывает удивление и несогласие детей (услышав выражение «он с петухами спать ложится», ребенок возражает: «Нет, они заклюют»).

У ребенка в 3 – 5 лет центральное место занимает процесс овладения четкой предметной отнесенностью слов и их конкретными значениями, а в 5 – 6 лет – системой так называемых житейских понятий, но в которых по-прежнему доминируют эмоционально-образные, наглядные связи.

К старшему дошкольному возрасту дети овладевают лексикой и другими компонентами языка настолько, что усваиваемый язык действительно становится родным. Здесь должно «заканчиваться, в основном, формирование ядра словаря». Уточнение смыслового содержания слов к 6 – 7 годам еще только набирает силу. Это связано с усвоением новых знаний о мире и с зарождением эстетического отношения к слову и речи в целом. Сначала дети неосознанно используют метафоры в своей речи. (Ребенок смотрит, как готовят пюре: «Почему картошку долбишь? Почему ты расталкиваешь картошку? Я видел: ты ее сейчас толкала!»). В старшем дошкольном возрасте наблюдаются случаи осознанного употребления метафор («Какие большие виноградины! Прямо воздушные шары!»)

Словарь дошкольников активно обогащается за счет слов, «придуманных» ими («красавлюсъ», «намакаронился», «мазелин»). Словотворчество составляет важнейшую особенность детской речи. Факты, собранные психологами, педагогами, лингвистами, свидетельствуют о том, что период от двух до пяти отличается активным словотворчеством детей. Причем новые слова построены по законам языка на основе подражания тем формам, которые они слышат от окружающих взрослых. Словотворчество является показателем освоения морфологических элементов языка, с которыми связано количественное накопление слов и развитие их значений.

Важная задача воспитания и обучения состоит в учете закономерностей освоения значений слов, в постепенном их углублении, формировании умений семантического отбора слов в соответствии с контекстом высказывания.

Источник

Обратимся

теперь к другому, очень важному вопросу.

Если предметная

отнесенность слова развивается у ребенка

в течение первых двух лет жизни, формируясь

лишь постепенно, то спрашивается,

заканчивается ли на этом настоящее,

психологически полноценное развитие

значения

слова?

Ребенок 3—3,5 лет

прекрасно знает, что такое «кошка»,

«чашка», «петушок», «рыбка», «окно»,

и никогда не спутает одну вещь

с

другой. Значит ли это, однако, что слово

завершило свое развитие

и как клеточка языка и как элемент

сознания уже полностью готово?

В

течение ряда поколений психологи

считали, что слово — это

просто знак, замещающий вещь, что основная

функция слова заключается в обозначении

вещи; поэтому они думали, что эта функция

к 3 годам складывается и слово завершает

свое развитие, так что все дальнейшее

развитие сводится лишь к обогащению

словаря и развитию морфологического

значения и синтаксических

форм слова. Так представляли дело все

исследователи, начиная

с классика психологии В. Штерна и кончая

более поздними

современными авторами.

Оказалось,

однако, что это положение совершенно

не соответствует

истине и что на самом деле значение

слова вовсе не заканчивает

свое развитие к такому раннему периоду,

как 3—4 года.

Выяснилось,

что дальнейшее развитие слова заключается

в том, что даже после того, как оно

приобрело четкую предметную

отнесенность и эта предметная отнесенность

стала уже устойчивой, развитие слова

касается уже не предметной отнесенности,

а обобщающей и анализирующей функции

слова, иначе говоря,

его значения.

Так,

если слова «магазин», «собака» или

«уголь» имеют одну и ту

же предметную отнесенность и для ребенка

3 лет, и для ребенка

7 лет, и для школьника, и для студента,

то это совершенно не значит,

что это слово имеет для каждого из этих

этапов развития одно

и то же значение.

Как

показал Л.С. Выготский, на каждом этапе

развития ребенка

слово, сохраняя одну и ту же предметную

отнесенность, приобретает

все новую и новую смысловую структуру,

оно меняет

и обогащает систему связей и обобщений,

которые стоят за ним,

что означает, что значение

слова развивается. Вместе

с тем Л.С.

Выготский показал, что в онтогенезе

наблюдается также глубокое

психологическое изменение значения

слова, изменение его системного

строения, т.е. что за значением слова на

каждом этапе

стоят различные психологические

процессы. В этом и состоит положение

о смысловом и системном развитии значения

слова в онтогенезе,

которое вместе с тем является положением

о смысловом

и системном развитии сознания, отражающим

внешний мир

через посредство слова.

Остановимся

на этом положении в самых общих чертах.

Возьмем,

например, слово «магазин». Слово «магазин»

имеет для ребенка

3 лет совершенно точную предметную

отнесенность. Это не

стол, не животное, не книга, это именно

магазин, где можно что-то

купить. Предметная отнесенность этого

слова оказывается к

этому периоду уже достаточно прочной.

Однако возникает вопрос:

остается значение слова «магазин»

неподвижным или оно меняется?

Безусловно,

значение этого слова меняется по мере

развития ребенка. На ранних этапах слово

«магазин» обозначает какое-то место,

откуда ему приносят приятный, хрустящий

хлеб, конфету или пряник. Поэтому за

словом «магазин» у ребенка кроются

аффективные

связи, и по сути говоря, это еще не

объективное значение слова, это, скорее,

аффективный смысл, который имеет в

его жизни «магазин».

Для

ребенка позднего дошкольного или раннего

школьного возраста

«магазин» означает уже конкретное

место, куда ходят покупать

продукты, куда иногда его посылают за

покупками. Этот магазин

находится на углу или через дорогу.

Слово «магазин» лишается

у него только аффективного значения,

смысл постепенно

становится дополнительным, подчиненным;

ведущую роль приобретает

наглядный образ конкретного магазина,

определенная функция магазина; когда

ребенку позднего дошкольного возраста

в соответствующем контексте говорят

слово «магазин», оно вызывает

у него целую конкретную ситуацию

магазина, где покупают

вещи или продукты.

Совершенно

другое значение имеет слово «магазин»

для взрослого,

например, для экономиста. Предметная

отнесенность остается

прежней, но за словом «магазин» кроется

уже целая система понятий,

например, экономическая система обмена,

или формула

«деньги — товар — деньги», или форма

обмена (социалистический

обмен, кооперативный обмен, капиталистический

обмен) и

т.д. Значит, смысловое строение слова

«магазин» не остается одним

и тем же, оно меняется, его значение

развивается.

При

таком изменении значения слова меняется

не только его смысловая структура,

меняется и та система психологических

процессов,

которая стоит за этим словом. У маленького

ребенка ведущую роль здесь занимает

аффект, ощущение чего-то приятного.

Для старшего дошкольника и младшего

школьника веду-

щую

роль играет наглядный опыт, его память,

воспроизводящая определенную

ситуацию. А для ученого-экономиста

ведущую роль играет

система логических связей, которая

стоит за этим словом.

В

качестве второго примера возьмем слово

«собака». Для маленького ребенка собака

— это либо что-то очень страшное, если

она его укусила, либо что-то очень

приятное, если он растет вместе

с собакой и привык играть с ней. Таким

образом, слово «собака»

имеет аффективный смысл, и в этом

аффективном смысле состоит

суть слова. На дальнейшем этапе за словом

«собака» сразу

же возникает конкретный опыт (можно

кормить собаку, собака

сторожит дом, собака охраняет от воров,

собака несет ношу, она дерется с кошкой,

она может и укусить). Иначе говоря, за

словом

«собака» начинает стоять целый ряд

практических наглядных

образов и ситуаций. Для школьника, а тем

более для студента

собака — это животное, которое включается

в целую иерархию взаимно

подчиненных понятий.

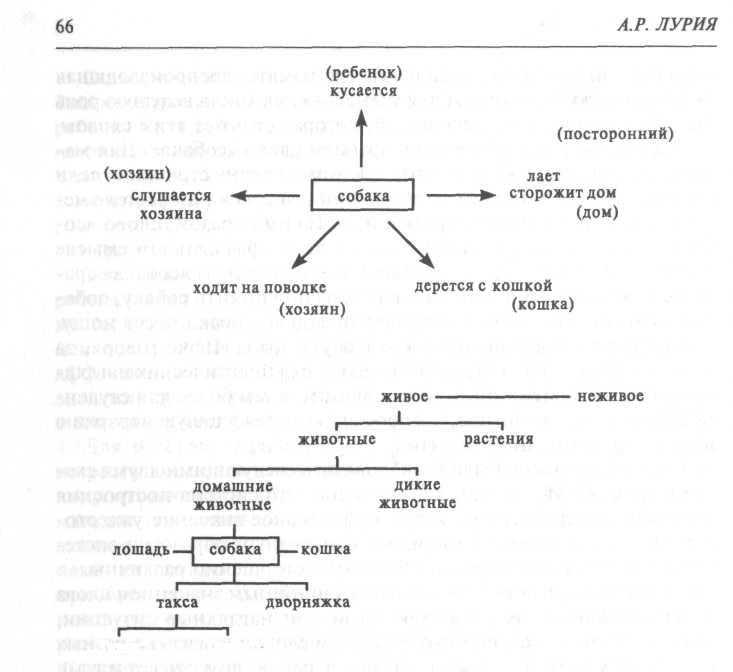

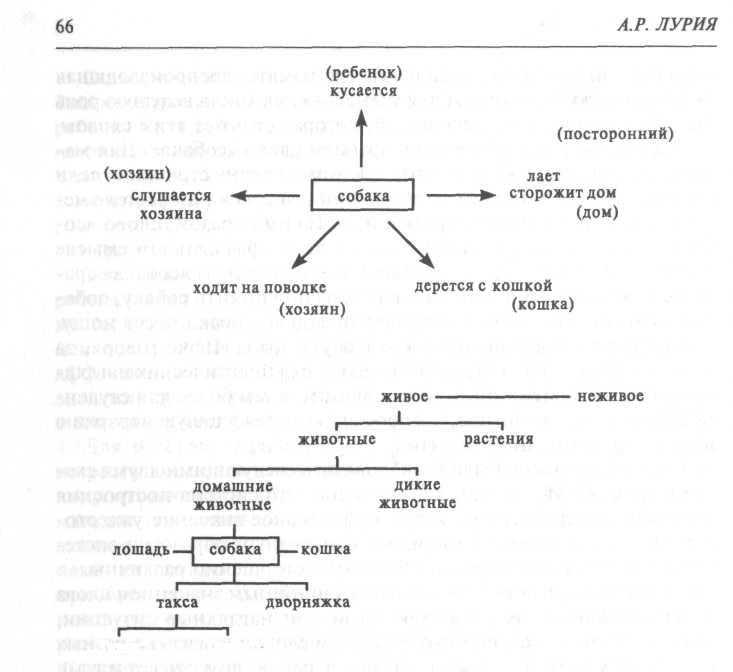

Сказанное

можно было бы изобразить следующими

двумя схемами

(рис. 4). Из этих двух схем видно, что

система построения значения

слова в период, когда аффективное

значение уже отошло на задний план и

заменилось конкретным образом и система,

когда понятие стало отвлеченным,

совершенно различны.

За

наглядно действенным или ситуационным

значением слова стоят

наглядные практические связи или

наглядные ситуации, каждый

элемент которых входит с этим словом в

связь на разных основаниях

(собака — живет в будке, охраняет дом,

кусает и т.д.).

Совершенно

другой характер носит структура значения

слова на

последующих этапах. Здесь она уже входит

в систему иерархически

связанных и взаимно подчиненных

категорий. Она приобретает,

как говорят лингвисты, парадигматический

характер, включая

данный предмет в иерархическую систему

отвлеченных противопоставлений: такса

— это не эрдель и не дворняжка, но они

относятся к одной категории; такса —

это собака, но не кошка; собака

и кошка — это животные, но не растения

и т.д. Эти отдельные

категории иерархически взаимоподчинены,

образуют систему

отвлеченных понятий и отличаются тем

самым от наглядных ситуационных связей,

характерных для слова на более ранних

этапах развития. На стадии наглядных

понятий решающую

роль играют наглядно-ситуационные,

предметно-действенные

связи, а на стадии абстрактных понятий

— вербальнологи-

„Тузик»

„Тяпка»

Рис. 4

Схема

строения семантических полей в онтогенезе

ческие,

иерархически построенные связи.

Следовательно, можно сказать,

что значение слова меняет не только

свою структуру, но и ту

систему психологических процессов,

которая ее осуществляет.

Таким

образом, вслед за Л.С. Выготским мы можем

сделать вывод,

что значение

слова развивается даже

и после того, как предметная

отнесенность слова достигла своей

устойчивости, и что оно

меняет не только свою смысловую структуру,

но и свое системное

строение.

Этот

факт означает вместе с тем, что наше

сознание меняет свое

смысловое и системное строение. На

раннем этапе развития ребенка

сознание носит аффективный характер,

оно аффективно

отражает

мир. На следующем этапе сознание начинает

носить наглядно-действенный

характер, и слова, через посредство

которых отражается мир, возбуждают

систему практических наглядно-действенных

связей. Только на завершающем этапе

сознание приобретает

отвлеченный вербально-логический

характер, отличный от предшествующих

этапов как по своему смысловому, так и

по

своему системному строению, хотя и на

этом этапе связи, характеризующие

прежние этапы развития, в скрытом виде

сохраняются.

В

контексте нашего изложения следует

остановиться и на некоторых

более специальных вопросах, которые

могут служить существенным

дополнением к сказанному выше.

До

сих пор мы оперировали только очень

простыми словами: «магазин»,

«уголь», «кошка», и на этих словах мы

проследили факт

развития значения слова, его смыслового

и системного строения.

Однако существуют сложные слова, у

которых имеются особенности,

отличающие их от всех использованных

нами для примеров простых вещественных

слов. Есть, например, так называемые

относительные

слова,

которые приобретают свое подлинное

значение гораздо позже.

К

числу относительных слов принадлежит

слово «брат». «Брат» имеет

относительное значение. Не существует

брата вообще, как существует

мальчик вообще, девочка вообще, старик

вообще. «Брат»

— это всегда чей-то

брат,

брат по отношению к кому-то.

Это

слово имеет относительное значение и

по своей природе поэтому

отлично от слов «собака», «дерево»,

«уголь». Усвоение относительного

значения слова «брат» по существу

формируется на

гораздо более позднем этапе развития.

Известно, что маленький

ребенок может понимать и использовать

слово «брат». Однако

он понимает и применяет это слово иначе,

чем взрослый или чем старший ребенок.

В

этом можно убедиться, если спросить

его: «У тебя есть брат?» В

этом случае он может ответить отрицательно.

Однако если ему указать

на его брата, ребенок может ответить:

«Это Коля».

На

следующем этапе положение существенно

меняется, и если ребенка

спросить: «У тебя есть брат?», он ответит

положительно и

скажет: «Это Коля». Однако если спросить

ребенка: «А у Коли есть

брат?», он ответит: «Нет, у Коли нет

брата». Сам себя ребенок

не считает братом Коли потому, что слово

«брат» имеет для

него

не относительное, а абсолютное значение.

Таким образом, на

этом этапе развития слово «брат» имеет

еще конкретное значение

и сам ребенок не применяет этот термин

к самому себе. Лишь

позже слово «брат» приобретает

относительное значение, когда

ребенок может абстрагироваться от себя

самого и понять, что

если Коля его брат, то и он является

братом Коли. Эта стадия операционного

значения слова «брат» подробно изучена

рядом психологов,

в частности Пиаже, и знаменует усвоение

относи-тельного

значения этого более сложного класса

слов.

Можно

было бы привести еще и другие примеры.

На этот раз примером

могут быть не существительные, а служебные

слова — предлоги, союзы, наречия. Слово

«под» имеет относительное зна-чение

— снизу от чего-то. Но ведь слово «под»

произошло от конкретного

слова («под — нижняя часть печи», в

деревне еще до сих

пор говорят «Это под печки») и только

на поздних этапах истории

приобрело относительное значение. Слово

«вместе» еще полтораста

лет назад писалось отдельно — «в месте»

(что являет-ся

отзвуком его конкретного характера);

слово «вследствие» еще недавно писалось

«в следствие», это и является остатком

нагляд-ного

значения этого слова.

Соответственно

изменяется и то психологическое значение,

которое

имеют эти служебные слова.

Известно,

что такие предлоги, как «в» или «на»,

имеют далеко не

одинаковое значение и могут быть

применены как в нагляд-ном,

так и в отвлеченном смысле («Я пошел в

лес» и «Я уверен в этой

мысли», или «Хлеб лежит на столе», или

«Я надеюсь на этого

человека»).

Развитие

различного смыслового значения

вспомогательных слов (например, предлогов)

изучено в психологии еще недоста-точно,

и можно назвать только немногие работы,

посвященные этому

вопросу. Еще меньше изучено развитие

психологического строения

этих вспомогательных слов, и данная

проблема требует специального

пристального анализа.

Перейдем

к последнему примеру, который специально

пона-добится

нам позднее.

Кроме

отдельных слов, имеющих относительное

значение, существуют

специальные словосочетания,

которые

также имеют относительное

значение. Простые сочетания слов «дом

горит», «собака

лает» однозначно описывают известные

события. Если

же

сказать «брат отца» или «отец брата»,

то мы уже будем иметь дело

со словосочетанием, которое имеет

специфически относительное

значение. Так, конструкция «брат отца»

состоит из двух слов:

слово «брат» и слово «отец». Но ведь эта

конструкция не обозначает

ни «брат», ни «отец», она обозначает

«дядя». Предметная отнесенность здесь

не совпадает с непосредственным значением

слова, а выводится из отношения двух

слов друг к другу. Эти

конструкции оказываются особенно

сложными для понимания,

и ребенок с большим трудом усваивает

значения таких конструкций.

Некоторое время он оказывается совершенно

не в состоянии

понять разницу между конструкциями

«брат отца» и «отец брата».

В обоих случаях используются одни и те

же слова, хотя значение

конструкций оказывается разным. К тому

факту, что в языке существуют не только

слова, но и словосочетания, имеющие

относительный характер, и что они

представляют особенную

трудность для понимания именно потому,

что имеют парадигматическую

структуру и являются обозначением

довольно сложных,

иерархически построенных логических

отношений, мы еще

обратимся ниже.

Лекция

IV

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник