Источники психического развития ребенка шпаргалка

5.1

Источники психического развития

В

психологических теориях можно выделить

два направления, которые по-разному

рассматривают источники психического

развития – биологизаторское и

социологизаторское:

Биогенетическая

концепция развития. Представители этой

концепции считают, что ведущей в развитии

человека является наследственность.

Человек рассматривается как существо

биологическое, наделенное от природы

определенными способностями, чертами

характера, формами поведения.

Наследственность определяет весь ход

его развития – и его темп, быстрый или

замедленный, и его предел – будет ребенок

одаренным, многого достигнет или окажется

посредственностью. Американский ученый

Э. Торндайк утверждает, например, что

все духовные качества личности, ее

сознание – это такие же дары природы,

как и наши глаза, уши, пальцы и другие

органы нашего тела. Все это наследственно

дается человеку и механически воплощается

в нем после зачатия и рождения. Американский

педагог Джон Дьюи считает, что человек

рождается даже с готовыми моральными

качествами, чувствами, духовными

потребностями. Представители теории,

известной под названием «биогенетический

закон» (Ст.Холл, Гетчинсон и др.), считают,

что ребенок в своем развитии постепенно

воссоздает все этапы исторического

развития человека: период скотоводства,

земледельческий период, период

торгово-промышленный. Только затем он

включается в современную жизнь. Ребенок

живет жизнью своего исторического

периода. Это проявляется в его склонностях,

интересах, стремлениях и действиях.

Сторонники теории «биогенетического

закона» отстаивали свободное воспитание

детей для того, чтобы они могли полноценно

развиваться и включаться в жизнь того

общества, в котором живут.

Социогенетическая

концепция развития. Согласно

социогенетическим теориям, развитие

человека определяется социальными

условиями. Джон Локк (ХVII в.) считал, что

ребенок появляется на свет с душой

чистой, как белая восковая доска: на

этой доске воспитатель может написать

все, что угодно, и ребенок, не отягощенный

наследственностью, вырастет таким,

каким его хотят видеть близкие взрослые.

Социологизаторские идеи о неограниченных

возможностях формирования личности

ребенка получили достаточно широкое

распространение. Они созвучны идеологии,

господствующей в нашей стране до середины

80-х годов, поэтому их можно найти во

многих педагогических и психологических

трудах.

В

начале ХХ столетия возникла педологическая

концепция психического развития.

Педология придерживалась теории двух

факторов развития: биологического и

социального, считая, что эти два фактора

конвергируют, то есть, взаимодействуя,

не всегда находят надлежащее теоретическое

обоснование, оставляя открытым вопрос

о движущих силах психического развития.

Современные

представления о соотношении биологического

и социального, принятые в отечественной

психологии, в основном, базируются на

положениях Л.С.Выготского. Л.С. Выготский

подчеркивал единство наследственных

и социальных моментов в процессе

развития: «…Наследственность присутствует

в развитии всех психических функций

ребенка, но имеет как бы разный удельный

вес. …Элементарные вещи (начиная с

ощущений и восприятия) больше обусловлены

наследственностью, чем высшие (произвольная

память, логическое мышление, речь).

Высшие функции – продукт

культурно-исторического развития

человека, и наследственные задатки

здесь играют роль предпосылок, а не

моментов, определяющих психическое

развитие. С другой стороны, среда тоже

всегда «участвует» в развитии. …Никогда

никакой признак детского развития не

является чисто наследственным. Психическое

развитие не определяется механическим

сложением двух факторов, а лишь их

взаимодействием».

Психическое

развитие, таким образом, – это

дифференцированное, изменяющееся в

процессе развития единство наследственных

и социальных влияний.

5.2

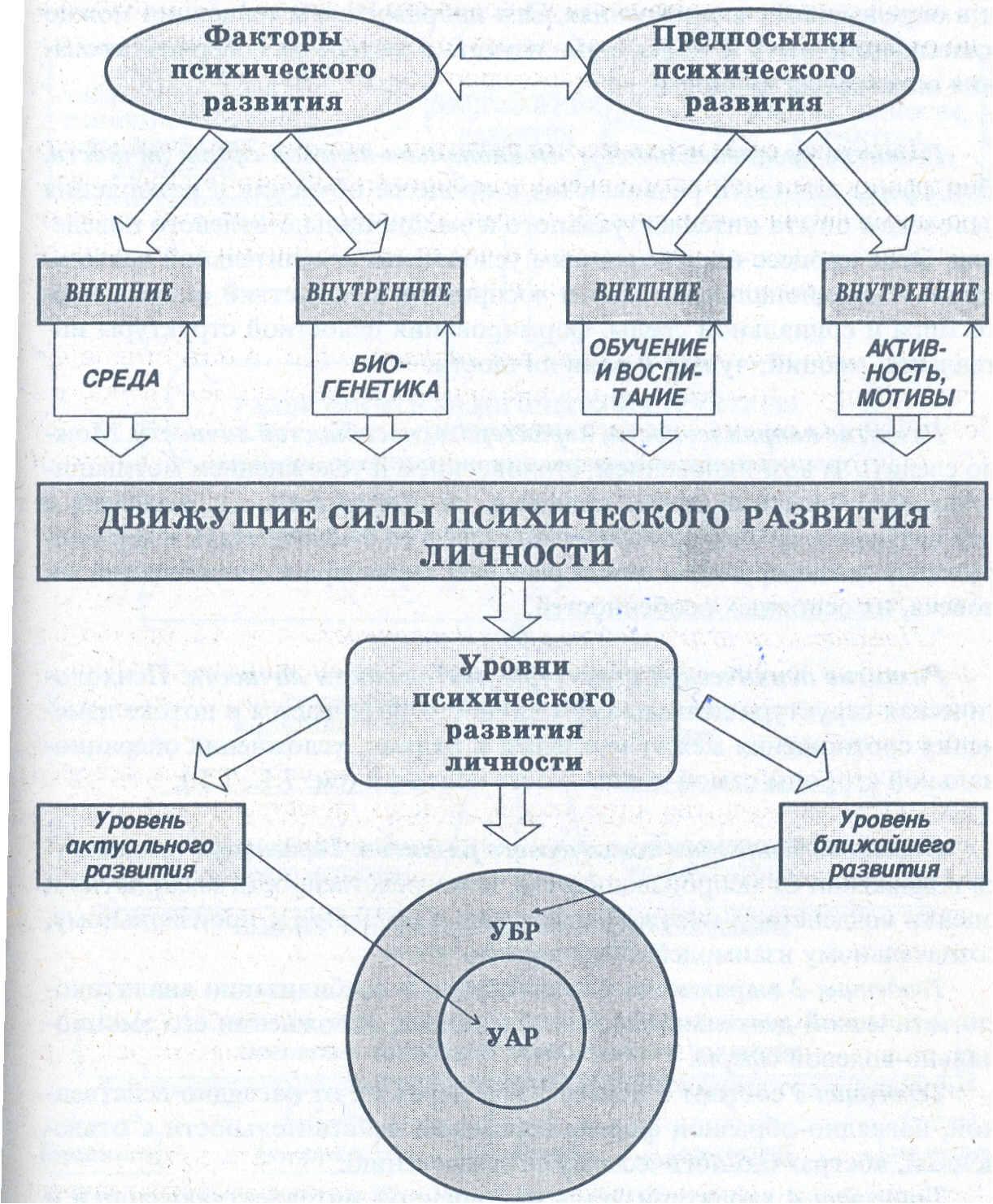

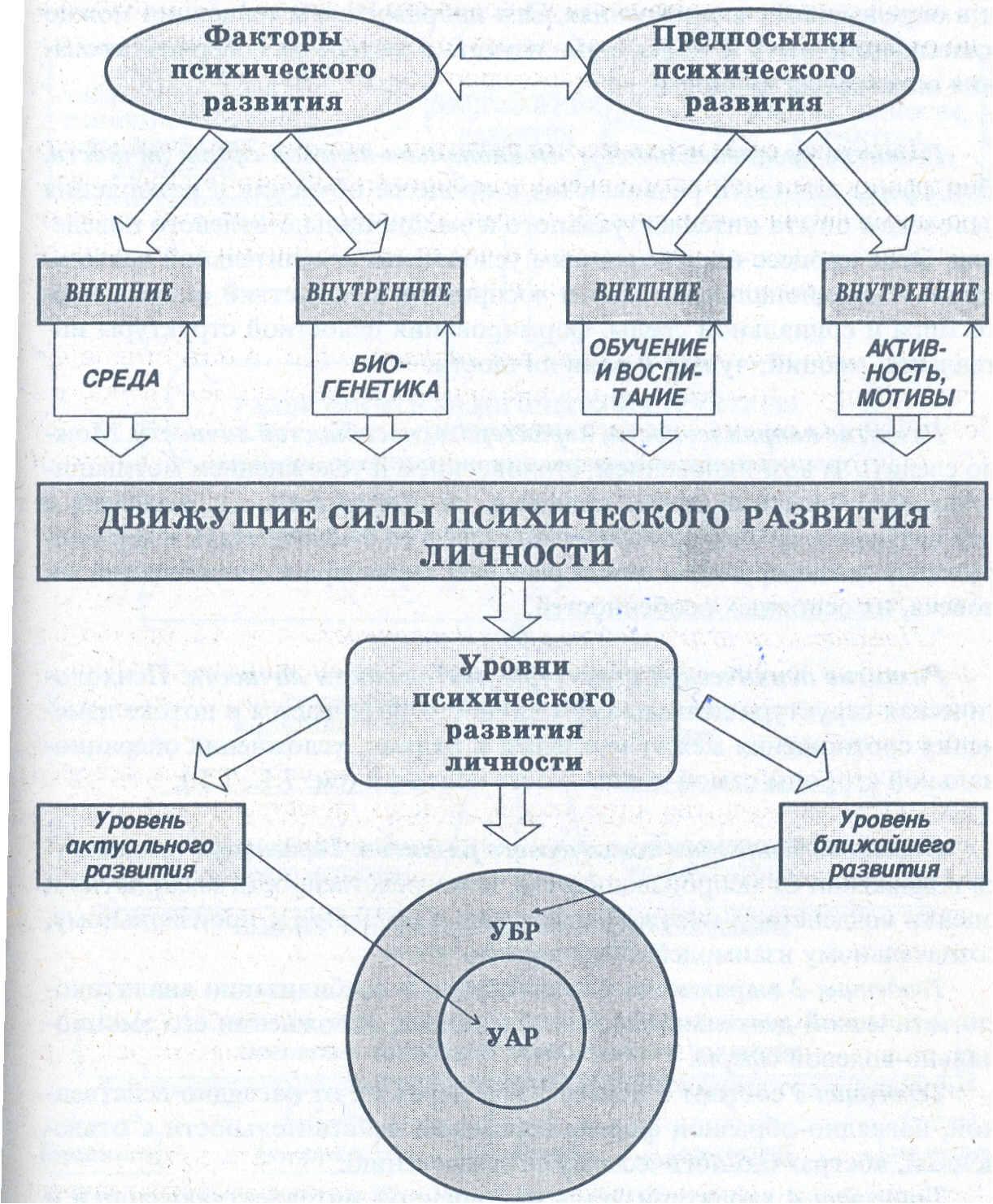

Движущие силы психического развития

Теория

психического развития личности в

отечественной психологии базируется

на признании того, что движущие силы ее

развития проявляются в противоречиях

между потребностями, которые постоянно

изменяются (усложняются) в деятельности

человека, и реальными (которые не отвечают

новыми требованиями) возможностями их

удовлетворения.

Движущие

силы психического развития – это

противоречия: между потребностями

личности и внешними обстоятельствами,

между ее возросшими физическими

способностями, духовными запросами и

старыми формами деятельности; между

новыми требованиями деятельности и

несформированными умениями и навыками.

Преодоление

противоречий в деятельности через

овладение соответствующими способами

ее выполнения (умениями, навыками,

приемами, знаниями) ведет к развитию и

представляет собой его суть. Ведущая

роль в овладении новыми эффективными

способами удовлетворения потребностей

принадлежит обучению и воспитанию.

Отбор, развитие и культивирование

потребностей, имеющих общественную и

личностную ценность, является одним из

центральных заданий в формировании

личности. Этот процесс длительный,

происходит в течение всей сознательной

жизни человека и характеризуется рядом

особенностей.

Предпосылки

психического развития личности – это

то, что оказывает определенное влияние

на индивида, т.е. внешние и внутренние

обстоятельства, от которых зависят

особенности, уровень ее психического

развития. Они бывают внешними и

внутренними.

Внешними

предпосылками психического развития

личности выступают качество и особенности

воспитания человека.

Внутренними

предпосылками развития личности

выступают активность и желание, а также

мотивы и цели, которые перед собой ставит

человек в интересах своего совершенствования

как личности.

Уровни

психического развития – степень и

показатели психического развития

человека (ребенка) в процессе и на

различных этапах формирования его

личности.

Уровень

актуального развития личности —

показатель, характеризующий способность

человека. выполнять различные

самостоятельные задания. Он показывает,

какова обученность, навыки и умения

личности, какие ее качества и как развиты.

Современное состояние развития психологии

и ее экспериментальных прикладных

исследований дают возможность постоянно

замерять и определять с помощью конкретной

аппаратуры их важнейшие характеристики.

Уровень

ближайшего развития личности – показатель

того, что человек может выполнить

самостоятельно, но с чем справляется с

небольшой помощью других.

Рис.2.

Движущие силы психического развития

личности.

5.3

Условия психического развития личности.

Взаимосвязь обучения, воспитания и

развития

Развитие

личности – сложный процесс, в котором

уровни развития постоянно изменяются.

Развитие познавательных психических

процессов, эмоций и чувств, воли,

потребностей, интересов, идеалов и

убеждений, сознания и самосознания,

способностей, темперамента и характера,

умений, навыков и привычек находится в

сложном межэтaпном взаимодействии.

Высшие

уровни развития зарождаются на предыдущих

этапах, но и особенности предыдущих

возрастных этапов проявляются на

следующих этапах. Чтобы способствовать

своевременному зарождению и успешному

развитию всего прогрессивного, нового

на всех этапах формирования ребенка

как личности, нужно знать возрастные

особенности физического и духовного

его развития. Каждый возрастной этап

развития личности имеет свои

анатомо-физиологические и психологические

особенности и возможности. В соответствии

с этими особенностями планируется и

осуществляется учебно-воспитательная

работа в яслях, детских садах и в школе.

Для

педагогической практики имеет большое

значение правильное понимание и

профессионально грамотное применение

принципа, утверждающего ведущую роль

обучения и воспитания в психическом

развитии ребенка на всех возрастных

этапах (П.П. Блонский, Л.С. Выготский,

В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.А. Смирнов,

С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). Л.С.

Выготский писал, что процессы развития

не совпадают с процессом обучения…

процессы развития идут вслед за процессами

обучения, создающего зоны ближайшего

развития.

Иными

словами, обучение должно быть ориентировано

не на зону актуального развития, т.е. не

на то, что уже сложилось и составляет,

по выражению Л.С. Выготского, «вчерашний

день», а на зону ближайшего развития –

на «завтрашний день».

Зона

ближайшего развития определяется

содержанием тех задач, с которыми ребенок

еще не может справиться самостоятельно,

но решает с помощью взрослого. Это тот

следующий шаг в развитии ребенка, к

которому он уже готов, и требуется лишь

небольшой толчок, чтобы шаг был сделан.

Обучая ребенка чему-то новому, взрослый

помогает ему решить ту самую задачу, к

пониманию и овладению которой он уже

готов, но самостоятельно с ней еще не

справился. Л.С. Выготский подчеркивал,

что если ребенок с помощью взрослого

не справляется с задачей, значит, она

находится за пределами зоны ближайшего

развития и никакого развивающего эффекта

иметь не будет; в лучшем случае удастся

лишь натаскать ребенка на выполнение

подобных заданий или действий. Зона

ближайшего развития, демонстрируя еще

скрытую от внешнего наблюдения меру

зрелости психических процессов, имеет

гораздо большее значение в плане прогноза

и обучения, чем зона актуального развития,

показывающая лишь то, что ребенок уже

может.

В

становлении личности существенную роль

играет преемственность в обучении и

воспитании. Базируясь на достигнутом

ребенком уровне развития, детские ясли,

детские сады и школа готовят ребенка к

освоению им общественного опыта и знания

на следующем этапе обучения и воспитания.

Детский сад готовит ребенка к обучению

в школе, а средняя школа — к обучению в

высшей школе, к труду.

Возрастные

особенности развития не являются чем-то

устойчивым статичным в пределах возраста,

механически заменяющимся особенностями,

свойственными следующему этапу развития.

Направляя развитие личности, надо иметь

в виду и то, что характерные для

определенного возраста особенности

развития не всегда совпадают с паспортным

возрастом ребенка. Есть дети, которые

в развитии опережают свой возраст или

отстают от него. Это обусловливается

врожденными анатомо-физиологическими

особенностями организма, но преимущественно

причинной отставания являются условия

жизни и воспитания ребенка: они или

способствуют развитию или тормозят

его. Задачи учебного заведения и

преподавателя — выявлять эти причины,

укреплять то, что способствует успешному

развитию, и устранять все, что негативно

сказывается на воспитании личности

молодого человека.

В

формировании личности важную роль

играет подражание ребенка взрослым.

Дети подражают как положительному, так

и негативному, поскольку у них еще

недостаточно опыта и нет критического

отношения к действиям, поступкам

взрослых. Подражание особенно ярко

проявляется у детей дошкольного возраста.

Дети этого возраста еще не имеют

собственного отношения к поступкам,

поведению, мнениям, высказываниям

взрослых и механически повторяют их. С

развитием личности в подростковом и

юношеском возрасте, с ростом умственного

развития и самостоятельности дети

критически оценивают поступки и поведение

взрослых, и подражают только тому, что

соответствует их идеалам и ценностям.

Если положительный опыт окружающей

действительности не станет доминирующим

в их жизни и не сформируется

морально-этическое отношение к поступкам

других и самому себе, то укоренятся

вредные привычки и негативные черты

характера.

С.Л.

Рубинштейн писал, что психические

функции формируются в процессе

функционирования и существенно зависят

от того объективного содержания, на

котором они формируются. У ребенка это

функционирование неразрывно связано

с освоением содержания человеческой

культуры и установившейся в данном

обществе системы межлюдских отношений.

Освоение содержания культуры совершается

в процессе обучения; освоение межлюдских

отношений… в процессе воспитания,

неразрывно связанного с обучением.

Единство

развития и обучения, развития и воспитания

означает взаимосвязь и взаимопроникновение

этих процессов. Развитие не только

обусловливает обучение и воспитание,

но и само обусловливает ход созревания

и развития. Таким образом, психические

свойства ребенка следует рассматривать

не только как предпосылку, но и как

результат всего хода его развития в

процессе обучения и воспитания.

Образовательная

среда, которую организуют взрослые и в

которой обитает ребенок, состоит:

1)

с одной стороны, из знаний, умений,

правил, деятельностей и т.п., которые

как бы присваивает ребенок;

2)

с другой стороны, из его отношений к

этим знаниям, умениям, правилам,

деятельностям и т.п.;

3)

с третьей — из отношений ребенка к самому

себе, к окружающим его сверстникам и

взрослым, из понимания им своего места

в этой обетованной среде, его эмоционального

самоощущения в ней.

Значит,

эффективность образования, а, следовательно,

и психического развития зависит от

того, насколько средства, содержание,

методы обучения и воспитания разрабатываются

с учетом психологических закономерностей

возрастного и индивидуального развития.

При этом они не только опираются на уже

имеющиеся возможности, способности,

умения детей, но и задают перспективу

их дальнейшего развития. Взрослые в

работе с детьми разного возраста должны

акцентировать внимание на формировании

у них интереса к окружающей жизни,

интереса и умения учиться, способности

к самостоятельному добыванию знаний,

потребности в активном отношении к той

деятельности, в процесс которой они

включаются.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

22.02.20151.18 Mб13возростная психология.doc

- #

- #

Источник

Психология развития и возрастная психология. Шпаргалка

1. Психология развития как отрасль психологии

Психология развития – раздел психологии, который изучает возрастную динамику развития человеческой психики, онтогенеза психических процессов и психологических качеств личности.

Психология развития изучает не только возрастные этапы человеческого онтогенеза, она рассматривает различные процессы психического развития вообще. Психология развития отвечает на вопросы, что и как именно изменяется; в качестве предмета психология развития изучает закономерные изменения человека во времени и связанные с этим явления и особенности человеческой жизни.

Наука о психическом развитии ребенка – детская психология – зародилась как ветвь сравнительной психологии в конце XIX в. Объективные условия становления детской психологии, которые сложились к концу XIX в., связаны с интенсивным развитием промышленности, с новым уровнем общественной жизни, что создавало необходимость возникновения современной школы.

Точкой отсчета для систематических исследований психологии ребенка служит книга немецкого ученого-дарвиниста Вильгельма Прейера «Душа ребенка». В ней В. Прейер описывает результаты ежедневных наблюдений за развитием собственного сына, обращая внимание на развитие органов чувств, моторики, воли, рассудка и языка.

Как правило, возрастная психология изучает закономерности психического развития здорового человека и является отраслью психологических знаний. На этом основании выделяют детскую, подростковую, юношескую психологии, психологию взрослого человека и геронтопсихологию.

Онтогенез (от греч. on, ontos – «сущее, рождение, происхождение») – процесс развития индивидуального организма. В психологии онтогенез – формирование основных структур психики индивида в течение его детства; изучение онтогенеза – главная задача детской психологии.

В социологических, психологических и педагогических представлениях существуют следующие «образы человека», оказывающие непосредственное влияние на исследование и практическую работу с людьми:

1) «ощущающий человек». Человек как сумма знаний, умений и навыков; человек как «устройство по переработке информации»;

2) «человек-потребитель», т. е. человек нуждающийся, как система инстинктов и потребностей;

3) «запрограммированный человек», т. е. в поведенческих науках человек предстает как система реакций, в социальных – как репертуар социальных ролей;

4) «деятельностный человек». Это такой человек, который осуществляет выбор; человек как выразитель смыслов и ценностей.

От образов человека в культуре и науке зависят как конкретные действия по отношению к нему, так и теоретические схемы анализа его развития.

2. Современная возрастная периодизация

Традиционно принято разделять начало жизненного цикла на следующие периоды: внутриутробный период, детство, отрочество, юность.

Внутриутробный период делят на 3 стадии:

1) предзародышевую стадию. Составляет две недели;

2) зародышевую стадию. До двух месяцев развития. На этой стадии происходит формирование и развитие различных органов;

3) стадию плода. Длится до появления младенца на свет.

Детство также делится на несколько периодов:

1) младенчество (от 0 до 12–14 месяцев);

2) ранний возраст (от 1 до 3 лет);

3) дошкольный возраст (от 3 до 6–7 лет);

4) младший школьный возраст (от 6–7 до 10–11 лет).

Детство – период, продолжающийся от новорожденности до полной социальной и, следовательно, психологической зрелости; это период становления ребенка полноценным членом человеческого общества. Продолжительность детства находится в прямой зависимости от уровня материальной и духовной культуры общества.

Отрочество включает две стадии: подростковую, либо пубертатного развития (длится до 15 лет. У подростка начинает формироваться новое мировоззрение, складывается новое представление об окружающем мире и о себе), и юношескую, или ювенильную. Длится до 22–23 лет.

Юность – период в развитии человека, соответствующий переходу от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. Хронологические границы юности определяются в психологии по-разному, наиболее часто исследователи выделяют раннюю юность, т. е. старший школьный возраст (от 15 до 18 лет), и позднюю юность (от 18 до 23 лет). К концу юношеского периода завершаются процессы физического созревания человека. Психологическое содержание этого этапа связано с развитием самосознания, решением задач профессионального самоопределения и вступлением во взрослую жизнь. В ранней юности формируются познавательные и профессиональные интересы, потребность в труде, способность строить жизненные планы, общественная активность. В отношениях со сверстниками наряду с сохранением коллективно-групповых форм общения нарастает значение индивидуальных контактов и привязанностей. Юность – напряженный период формирования нравственного сознания, выработки ценностных ориентаций и идеалов, устойчивого мировоззрения, гражданских качеств личности. Ответственные и сложные задачи, стоящие перед индивидом в юношеском возрасте, при неблагоприятных общественных или макросоциальных условиях могут приводить к острым психологическим конфликтам и глубоким переживаниям, к кризисному протеканию юности, а также к разнообразным отклонениям в поведении юношей и девушек от предписанных общественных норм.

3. Периодизация развития человека Аристотеля, Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, П. П. Блонского, З. Фрейда, Э. Эриксона

Аристотель предлагал в качестве критерия возрастной периодизации степень развития души. Он предложил классификацию по «седмицам» (по 7 лет).

Возрастную периодизацию предлагал также Ян Амос Коменский (возрастные периоды по 6 лет):

1) от 6 до 12 лет – ребенок посещает школу родного языка – период отрочества;

2) от 12 до 18 лет – юность – обучается в школе латинского языка;

3) от 18 до 24 лет – период возмужалости – юноша может поступать в академию.

Классификация Ж.-Ж. Руссо:

1) от рождения до 2 лет – период физического развития;

2) от 2 до 12 лет имеет место сон разума;

3) с 12 до 15 лет – активное умственное развитие;

4) с 15 лет и старше – период бурь и страстей.

Критерии периодизации, принятые в психологии:

1) внутренний критерий. П. П. Блонский в качестве такого критерия предложил признак появления и смены зубов:

а) беззубое детство;

б) детство молочных зубов;

в) появление постоянных зубов;

г) зубы мудрости;

2) внешний критерий. Комплексные критерии возрастной периодизации:

а) в отечественной психологии приняты следующие критерии:

– социальная ситуация развития;

– ведущий вид деятельности;

– личностные новообразования;

– характер протекания кризиса;

б) периодизация З. Фрейда: Фрейд рассматривал несколько возрастных периодов, полагая, что в основе критерия развития лежит сексуальное развитие ребенка:

– от рождения до раннего детства (оральный);

– анальное детство;

– пассивно-сексуальная стадия (5–6 лет). Дети впервые влюбляются;

– латентный возрастной этап. В этот период дети утрачивают интерес к сексуальной теме;

– период активной сексуальности (от 11–12 до 15–16 лет) активный генитальный;

в) в периодизации Э. Эриксона выделяется 8 фаз развития:

– младенчество, первый год жизни. Первая фаза характеризуется доверием или недоверием ребенка к окружающему миру;

– раннее детство, 2–3-й годы жизни ребенка. Вторая фаза характеризуется автономией или стыдом и сомнением;

– дошкольный возраст, 4–5-й годы жизни ребенка. Третья фаза характеризуется инициативой или чувством вины;

– школьный возраст, с 6 до 11–12 лет. Четвертая фаза характеризуется чувством ценности и трудолюбия или малоценности;

– юношество. Пятая фаза характеризуется личностной индивидуальностью или диффузией идентичности;

– молодость: 20–30 лет. Характеризуется интимностью и солидарностью или изоляцией;

– зрелость: 30–40 лет. Характеризуется творческим началом или застоем;

– старший взрослый возраст и старость. Характеризуются целостностью личности или раздвоенностью, отчаянием.

4. Периодизация развития человека в отечественной психологии

В отечественной психологии принята периодизация Д. Б. Эльконина. Периоды и стадии детского развития он классифицировал следующим образом:

1) этап раннего детства состоит из двух стадий. Первая стадия – младенчество, открывается кризисом новорожденности. Именно на кризисе новорожденности развивается мотивационно-потребностная сфера личности. Вторая стадия – ранний возраст. Начало этой стадии – кризис первого года жизни;

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Источник