Взаимосвязь психического развития ребенка и условий его воспитания и обучения

Определение понятий развитие и воспитание

Для понимания взаимосвязи между развитием и воспитанием ребенка, а также влиянием воспитательной деятельности на развитие индивида необходимо четко дать определение этим двум основным педагогическим категориям.

Развитие – это не только процесс изменения личности под влиянием различных факторов, таких как среда, наследственность, воспитание и обучение, но это понятие так же включает в себя и результат таких изменений.

Из определения понятия развития становится очевидно, что воспитание является одним из важнейших факторов влияющих на развитие.

Определение

Воспитание – это процесс передачи воспитуемым общественно-исторического опыта, а также целенаправленное формирование системы понятий, ценностей, принципов, путем воздействия на поведение и сознание человека.

Воспитание является исключительно человеческой функцией. Особенностью этой деятельности является не просто передача опыта от воспитателя к воспитуемому, а формирование качеств, которые помогут в приобретении новых знаний и умений.

Теории взаимосвязи между развитием и воспитанием

Проблема взаимосвязи между двумя педагогическими категориями развитием и воспитанием начала волновать ученых достаточно давно. Глубоким изучением данной проблемы занимались швейцарский психолог Жан Пиаже и советский психолог Лев Семенович Выготский. Следует отметить, что их теории имели значительные расхождения.

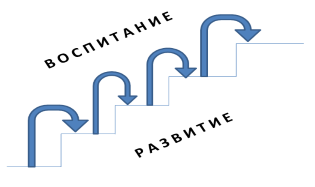

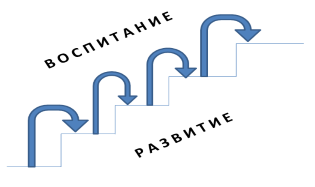

Ж.Пиаже придерживался мнения, что воспитание идет вслед за развитием. Именно уровень развития определяет и является основным при определении методики воспитания. Воспитание не дает новых качеств человеку, оно лишь определяет степень проявления существующих (Рис.1).

Рис. 1

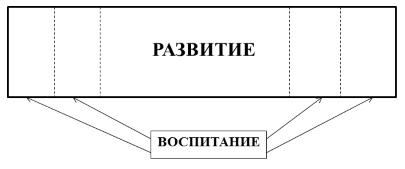

Согласно теории Л.С.Выготского правильное воспитание ведет к развитию ребенка. Он считал необходимым в процессе воспитания учитывать начальную степень развития, но при этом результатом должен являться переход на более высокий и качественно новый уровень развития. Задача воспитания состоит в преодолении начального уровня развития, а не культивировании его.

Рис. 2

Важным фактором, влияющим на развитие человека, является обучение. Оно должно идти в паре с воспитанием для поэтапного и успешного развития личности. Но при этом необходимо различать эти две категории. Их отличие состоит в том, что обучение – это процесс усвоения знаний и способов деятельности, в то время как воспитание направлено на интериоризацию социальных ценностей и формирование личностного отношения к ним.

Эффективность и степень воздействия воспитания на развитие личности

Для того чтобы воспитание было эффективным и достигало своей основной цели, необходимо выполнение нескольких условий:

- целенаправленность;

- последовательность;

- квалифицированное руководство процессом.

Оценить роль воспитания в развитии достаточно сложно. Справедливым в данном случае будет высказывание Д.Дидро по этому поводу:

Цитата

«Воспитанием можно достигнуть многого, однако воспитание развивает то, что дала ребенку природа».

Уровень воспитательного воздействия, а, следовательно, и его эффективность на прямую зависят от правильного определения уровня актуального развития, т.е. того, что ребенок уже умеет и зоны ближайшего развития. Зона ближайшего развития определяется возможностями ребенка, которыми он обладает в настоящий момент времени, но реализация их возможна только с помощью взрослых.

Воспитание является средством достижения своей основной цели – развития личности.

Задачи воспитания

Достижение заданного уровня развития личности возможно вследствие решения основных задач в результате реализации воспитательного процесса:

- естественно-культурные;

- социально-культурные;

- социально-психологические.

Решение естественно-культурных задач воспитания подразумевает достижение физического и сексуального развития соответствующего определенному возрастному этапу.

Социально-культурные задачи различаются своей спецификой для разных исторических социальных групп. Результатом решения таких задач должно стать наделение личности морально-нравственными, ценностными характеристиками, принятыми в окружающем социуме.

Решение социально-психологических задач позволяет развивать личности такие качества как самосознание, самоопределение, самоутверждение. Специфика таких задач и способов их решения определяется возрастными этапами.

Следует отметить, что нерешенные задачи воспитания могут значительно затормозить процесс развития, сделать его неполноценным. Очень важно в воспитательном процессе четко прорабатывать задачи и следовать алгоритму их решения, придерживаясь принципа последовательности.

Источник

В зависимости от того, как оценивается соотношение обучения и развития, можно выделить 2 точки зрения. Одна из них (Ж. Пиаже, С. Инельдер) ограничивает роль обучения, считая, что знакомство с вещами и познание их ребенком происходит само собой, а обучение только приспосабливается к тому развитию, которое происходит самостоятельно (автономно).

Психологи другого направления, и в первую очередь советские ученые, придают обучению ведущее значение. Они подчеркивают, что предметы и способы их употребления не могут быть «открыты» ребенком без сотрудничества со взрослыми. Взрослые передают ребенку знания о предметах, об общественных способа использования их, обучают ребенка.

Обучение – это специально организованное овладение ребенком социальным опытом, накопленным человечеством: знаниями о предметах и способах их употребления, системой научных понятий и способов действия, нравственных правил, отношениями между людьми.

Принципиально важным являлось положение Выготского о том, что обучение должно забегать вперед развития и подтягивать развитие за собой, а не плестись в хвосте развития.

Интересной и значимой для практики управления развитием явилась идея Выготского о двух уровнях развития детей: уровне актуального развития, характеризующем наличные особенности психических функций ребенка, и зоне ближайшего развития.

Вопрос №27. Развитие самосознания и самооценки у младшего школьника.

Дошкольник осознает себя не изолированным, а находящимся в системе человеческих отношений, т.е. у него появляется переживание себя как существа социального. Этот уровень развития самосознания непосредственно связан с возникновением особого личностного новообразования – внутренней позиции школьника.

Самопознание ребенка осуществляется в учебной деятельности, которая, в отличие от игровой, является целенаправленной, результативной, обязательной, произвольной. Она оценивается окружающимися и поэтому определяет положение школьника среди них, от чего зависит и его внутренняя позиция, и его самочувствие, эмоциональное благополучие.

Три группы самооценки у младших школьников:

— представление о себе адекватно и устойчиво. Дети этой группы характеризуются умением анализировать свои поступки, вычленять их мотив, думать о себе. В деятельности эти дети больше ориентируются на знания о себе, чем на оценку взрослых, и быстро приобретают навыки самоконтроля.

— представления о себе неадекватны и неустойчивы. У них нет достаточного умения выделять существенные качества у себя, анализировать свои поступки. Они требуют особого руководства по формированию навыков самоконтроля.

— представления о себе содержат характеристики, данные им другими, особенно взрослыми. У них нет стремления заглянуть в свой внутренний мир, их представления о себе неустойчивы, самооценка неадекватна, т.е. эти дети имеют низкий уровень развития представлений о себе. Недостаточные знания самих себя приводят этих детей к неумению ориентироваться в практической деятельности на свои собственные возможности и силы.

Представления о себе в младшем школьном возрасте формируются в процессе оценочной деятельности самого ребенка, в процессе его общения с другими людьми.

Общая характеристика периода новорожденности.

Педагогу необходимо знать, что переход от одного периода развития к другому может протекать литически (спокойно) и критически (с кризисами). Кризис может возникать на разных этапах развития. Наиболее ярко проявляются кризисы новорожденности, трех лет и кризис при переходе к подростковому возрасту.

Советские ученые кризисом новорожденности называют переход с биологического типа развития к социальному, т.е. ребенок рождается.

Кризис трех лет: от двух до трех лет с каждым ребенком происходит перелом, связанный с первоначальным осознанием ребенком своей самостоятельности, осознанием себя отдельным человеком, деятелем. Ребенок к этому времени много знает и умеет и требует самостоятельности.

Кризис при переходе к подростковому возрасту возникает как результат качественной перестройки личности подростка, когда появляется потребность во взрослости.

К моменту рождения ребенка его нервная система в основном сформирована и готова к активному установлению связей с внешним миром. Дальнейшее развитие нервной системы выражается в росте веса мозга. С первых дней жизни у ребенка имеется система безусловных рефлексов: пищевых, защитных и ориентировочных. Однако их недостаточно чтобы обеспечить активное взаимодействие ребенка с окружающей средой. Без ухода взрослых новорожденный не в состоянии удовлетворить не одну свою потребность. Основой его развития является непосредственный контакт с другими людьми, в процессе которого начинают вырабатываться первые условные рефлексы. Одним из первых вырабатывается условный рефлекс на положение во время кормления. Уже после 5-6 дней жизни ребенок способен следовать взором за движущимся в непосредственной близости предметом при условии его медленного перемещения. Первые проявления эмоций выражаются криком, сопровождаются сморщиванием, покраснением. На втором месяце жизни ребенок замирает и сосредотачивается на лице человека, наклонившегося над ним, улыбается, вскидывает ручки, перебирает ножками, появляются голосовые реакции. Эта реакция получила название комплекс оживления. В три месяца ребенок уже выделяет близкого ему человека, а в 6 месяцев отличает своих от чужих.

Во втором полугодии ребенок уже способен устанавливать связь между словом, обозначающем предмет, и самим предметом. У ребенка формируется ориентировочная реакция на называемые ему предметы. В словаре ребенка появляются новые слова.

В перестройке и совершенствовании двигательной сферы особое место занимает развитие движения рук. Вначале ребенок тянется к предмету, не умея удержать его, затем приобретает ряд навыков хватания, а к 5 месяцам – элементы захватывания предметов.

Во втором полугодии у него формируются целенаправленные действия с предметами. Манипулирование с предметами дает возможность ребенку знакомиться со всеми новыми их свойствами, устанавливать устойчивость этих свойств. Восприятие приобретает предметность и константность.

Переход от внешних ориентировочных действий к целенаправленным действиям на основе зрительного восприятия предметной действительности называется процессом интериоризации.

15.. Психическое развитие в младенчестве.

Младенческий возраст – 0-1 год (по Эльконину). Ведущий вид деятельности – непосредственно эмоциональное общение. Внутри и на фоне его формируются ориентировочные и сенсомоторно-манипулятивные действия, т.е. действия, сопровождаемые и в какой-то мере регулируемые зрительными, слуховыми, мышечно-двигательными и другими ощущениями, восприятиями. Важным новообразованием этого возраста является формирование потребности в общении с другими людьми и определенное эмоциональное отношение к ним.

На втором месяце жизни ребенок замирает и сосредотачивается на лице человека, наклонившегося над ним, улыбается, вскидывает ручки, перебирает ножками, появляются голосовые реакции. Эта реакция получила название комплекс оживления. В три месяца ребенок уже выделяет близкого ему человека, а в 6 месяцев отличает своих от чужих.

Во втором полугодии ребенок уже способен устанавливать связь между словом, обозначающем предмет, и самим предметом. У ребенка формируется ориентировочная реакция на называемые ему предметы. В словаре ребенка появляются новые слова.

В перестройке и совершенствовании двигательной сферы особое место занимает развитие движения рук. Вначале ребенок тянется к предмету, не умея удержать его, затем приобретает ряд навыков хватания, а к 5 месяцам – элементы захватывания предметов.

Во втором полугодии у него формируются целенаправленные действия с предметами. Манипулирование с предметами дает возможность ребенку знакомиться со всеми новыми их свойствами, устанавливать устойчивость этих свойств. Восприятие приобретает предметность и константность.

Переход от внешних ориентировочных действий к целенаправленным действиям на основе зрительного восприятия предметной действительности называется процессом интериоризации.

Источник

КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Развитие личности – сложный процесс, в котором уровни развития постоянно изменяются. Развитие познавательных психических процессов, эмоций и чувств, воли, потребностей, интересов, идеалов и убеждений, сознания и самосознания, способностей, темперамента и характера, умений, навыков и привычек находится в сложном межэтaпном взаимодействии.

Высшие уровни развития зарождаются на предыдущих этапах, но и особенности предыдущих возрастных этапов проявляются на следующих этапах. Чтобы способствовать своевременному зарождению и успешному развитию всего прогрессивного, нового на всех этапах формирования ребенка как личности, нужно знать возрастные особенности физического и духовного его развития. Каждый возрастной этап развития личности имеет свои анатомо-физиологические и психологические особенности и возможности. В соответствии с этими особенностями планируется и осуществляется учебно-воспитательная работа в яслях, детских садах и в школе.

Для педагогической практики имеет большое значение правильное понимание и профессионально грамотное применение принципа, утверждающего ведущую роль обучения и воспитания в психическом развитии ребенка на всех возрастных этапах (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.А. Смирнов, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). Л.С. Выготский писал, что процессы развития не совпадают с процессом обучения… процессы развития идут вслед за процессами обучения, создающего зоны ближайшего развития.

Иными словами, обучение должно быть ориентировано не на зону актуального развития, т.е. не на то, что уже сложилось и составляет, по выражению Л.С. Выготского, «вчерашний день», а на зону ближайшего развития – на «завтрашний день».

Зона ближайшего развития определяется содержанием тех задач, с которыми ребенок еще не может справиться самостоятельно, но решает с помощью взрослого. Это тот следующий шаг в развитии ребенка, к которому он уже готов, и требуется лишь небольшой толчок, чтобы шаг был сделан. Обучая ребенка чему-то новому, взрослый помогает ему решить ту самую задачу, к пониманию и овладению которой он уже готов, но самостоятельно с ней еще не справился. Л.С. Выготский подчеркивал, что если ребенок с помощью взрослого не справляется с задачей, значит, она находится за пределами зоны ближайшего развития и никакого развивающего эффекта иметь не будет; в лучшем случае удастся лишь натаскать ребенка на выполнение подобных заданий или действий. Зона ближайшего развития, демонстрируя еще скрытую от внешнего наблюдения меру зрелости психических процессов, имеет гораздо большее значение в плане прогноза и обучения, чем зона актуального развития, показывающая лишь то, что ребенок уже может.

В становлении личности существенную роль играет преемственность в обучении и воспитании. Базируясь на достигнутом ребенком уровне развития, детские ясли, детские сады и школа готовят ребенка к освоению им общественного опыта и знания на следующем этапе обучения и воспитания. Детский сад готовит ребенка к обучению в школе, а средняя школа — к обучению в высшей школе, к труду.

Возрастные особенности развития не являются чем-то устойчивым статичным в пределах возраста, механически заменяющимся особенностями, свойственными следующему этапу развития. Направляя развитие личности, надо иметь в виду и то, что характерные для определенного возраста особенности развития не всегда совпадают с паспортным возрастом ребенка. Есть дети, которые в развитии опережают свой возраст или отстают от него. Это обусловливается врожденными анатомо-физиологическими особенностями организма, но преимущественно причинной отставания являются условия жизни и воспитания ребенка: они или способствуют развитию или тормозят его. Задачи учебного заведения и преподавателя – выявлять эти причины, укреплять то, что способствует успешному развитию, и устранять все, что негативно сказывается на воспитании личности молодого человека.

В формировании личности важную роль играет подражание ребенка взрослым. Дети подражают как положительному, так и негативному, поскольку у них еще недостаточно опыта и нет критического отношения к действиям, поступкам взрослых. Подражание особенно ярко проявляется у детей дошкольного возраста. Дети этого возраста еще не имеют собственного отношения к поступкам, поведению, мнениям, высказываниям взрослых и механически повторяют их. С развитием личности в подростковом и юношеском возрасте, с ростом умственного развития и самостоятельности дети критически оценивают поступки и поведение взрослых, и подражают только тому, что соответствует их идеалам и ценностям. Если положительный опыт окружающей действительности не станет доминирующим в их жизни и не сформируется морально-этическое отношение к поступкам других и самому себе, то укоренятся вредные привычки и негативные черты характера.

С.Л. Рубинштейн писал, что психические функции формируются в процессе функционирования и существенно зависят от того объективного содержания, на котором они формируются. У ребенка это функционирование неразрывно связано с освоением содержания человеческой культуры и установившейся в данном обществе системы межлюдских отношений. Освоение содержания культуры совершается в процессе обучения; освоение межлюдских отношений… в процессе воспитания, неразрывно связанного с обучением.

Единство развития и обучения, развития и воспитания означает взаимосвязь и взаимопроникновение этих процессов. Развитие не только обусловливает обучение и воспитание, но и само обусловливает ход созревания и развития. Таким образом, психические свойства ребенка следует рассматривать не только как предпосылку, но и как результат всего хода его развития в процессе обучения и воспитания.

Образовательная среда, которую организуют взрослые и в которой обитает ребенок, состоит:

1) с одной стороны, из знаний, умений, правил, деятельностей и т.п., которые как бы присваивает ребенок;

2) с другой стороны, из его отношений к этим знаниям, умениям, правилам, деятельностям и т.п.;

3) с третьей – из отношений ребенка к самому себе, к окружающим его сверстникам и взрослым, из понимания им своего места в этой обетованной среде, его эмоционального самоощущения в ней.

Значит, эффективность образования, а, следовательно, и психического развития зависит от того, насколько средства, содержание, методы обучения и воспитания разрабатываются с учетом психологических закономерностей возрастного и индивидуального развития. При этом они не только опираются на уже имеющиеся возможности, способности, умения детей, но и задают перспективу их дальнейшего развития. Взрослые в работе с детьми разного возраста должны акцентировать внимание на формировании у них интереса к окружающей жизни, интереса и умения учиться, способности к самостоятельному добыванию знаний, потребности в активном отношении к той деятельности, в процесс которой они включаются.

Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 1554; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

Источник