Влияние гипофиза на развитие ребенка

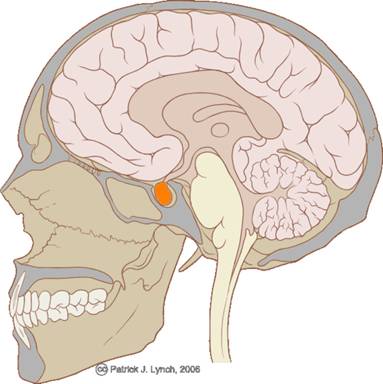

Гипо́физ — мозговой придаток в форме округлого образования, расположенного на нижней поверхности головного мозга в костном кармане, называемом турецким седлом, вырабатывает гормоны, влияющие на рост, обмен веществ и репродуктивную функцию. Является центральным органом эндокринной системы.

Гипо́физ — мозговой придаток в форме округлого образования, расположенного на нижней поверхности головного мозга в костном кармане, называемом турецким седлом, вырабатывает гормоны, влияющие на рост, обмен веществ и репродуктивную функцию. Является центральным органом эндокринной системы.

Вес гипофиза составляет около 0,5—0,6 г., он состоит из двух крупных различных по происхождению и структуре долей: передней — аденогипофиза (составляет 70—80 % массы органа) и задней — нейрогипофиза. Вместе с нейросекреторными ядрами гипоталамуса гипофиз образует гипоталамо-гипофизарную систему, контролирующую деятельность периферических эндокринных желёз.

Закладка гипофиза происходит на 4—5 неделе эмбриогенеза. Передняя доля гипофиза развивается из эпителиального выпячивания дорсальной стенки ротовой бухты в виде пальцевидного выроста (кармана Ратке), направляющегося к основанию головного мозга, в области III желудочка, где встречается с будущей задней долей гипофиза, которая развивается позднее передней из отростка воронки промежуточного мозга.

Гипофиз тесным образом соединен с гипоталамусом — отделом мозга, играющим важнейшую роль в регуляции многих процессов в организме, в том числе в поддержании постоянства внутренней среды, терморегуляции, деятельности внутренних органов. Гипоталамус содержит как нервные клетки, участвующие в деятельности вегетативной нервной системы (регулирующей многие функции внутренних органов), так и секреторные клетки, которые вырабатывают так называемые рилизинг-гормоны. Эти гормоны призваны оказывать строго специфическое воздействие на гипофиз, побуждая его повышать или снижать выработку тех или иных гормонов в зависимости от потребностей организма.

Гипофиз ребенка при рождении имеет массу около 0,12 г. Его рост и функциональное развитие продолжается до 20-летнего возраста. А поскольку гипофиз является регулятором деятельности всех остальных желез внутренней секреции, то его функциональная незрелость обусловливает некоторую нестабильность всей эндокринной системы ребенка. Одним из гормонов выделяемых гипофизом является соматотропин, который называют гормоном роста за то, что у детей и подростков, а также молодых людей с ещё не закрывшимися зонами роста в костях он вызывает выраженное ускорение линейного (в длину) роста, в основном за счет роста длинных трубчатых костей конечностей. Соматотропин оказывает мощное анаболическое и анти-катаболическое действие, усиливает синтез белка и тормозит его распад, а также способствует снижению отложения подкожного жира, усилению сгорания жира и увеличению соотношения мышечной массы к жировой. Кроме того, соматотропин принимает участие в регуляции углеводного обмена — он вызывает выраженное повышение уровня глюкозы в крови и является одним из антагонистов инсулина по действию на углеводный обмен. Описано также его действие на островковые клетки поджелудочной железы, иммуностимулирующий эффект, усиление поглощения кальция костной тканью и др. Многие эффекты гормон роста вызывает непосредственно, но значительная часть его эффектов опосредуется инсулиноподобными факторами роста, который вырабатывается под действием гормона роста в печени и стимулирует рост большинства внутренних органов.

Источник

Ãèïîôèç ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøåé æåëåçîé âíóòðåííåé ñåêðåöèè, ïîääåðæèâàþùåé íåïîñðåäñòâåííóþ ñâÿçü ñ íåðâíîé ñèñòåìîé (íåéðîýíäîêðèííàÿ ñèñòåìà), ðàñïîëàãàåòñÿ â ÿìêå òóðåöêîãî ñåäëà íà îñíîâàíèè ìîçãà. Ìàññà ãèïîôèçà 0,50,7 ã.

ãèïîôèçå âûäåëÿþò äâå äîëè, èìåþùèå ðàçëè÷íîå ïðîèñõîæäåíèå è çíà÷åíèå. Ïåðåäíÿÿ äîëÿ ãèïîôèçà (àäåíîãèïîôèç) ðàçâèâàåòñÿ èç ýêòîäåðìû ýïèòåëèÿ ðîòîâîé áóõòû. Îíà êðóïíåå äðóãèõ äîëåé è ñîñòîèò èç òðåõ ÷àñòåé: äèñòàëüíîé, áóãîðíîé è ïðîìåæóòî÷íîé. Çàäíÿÿ äîëÿ ãèïîôèçà (íåéðîãèïîôèç) ðàçâèâàåòñÿ èç âûðîñòà íèæíåé ïîâåðõíîñòè âòîðîãî ìîçãîâîãî ïóçûðÿ áóäóùåãî ïðîìåæóòî÷íîãî ìîçãà. Ó çàäíåé äîëè ðàçëè÷àþò íåðâíóþ ÷àñòü, ðàñïîëîæåííóþ ïîçàäè ïðîìåæóòî÷íîé ÷àñòè àäåíîãèïîôèçà, è âîðîíêó, ñîåäèíÿþùóþ íåðâíóþ ÷àñòü ñ ãèïîòàëàìóñîì ïðîìåæóòî÷íîãî ìîçãà.

Ïåðåäíÿÿ äîëÿ ãèïîôèçà, åå äèñòàëüíàÿ (ãëàâíàÿ) ÷àñòü, îáðàçîâàíà ýïèòåëèàëüíûìè æåëåçèñòûìè êëåòêàìè (àäåíîöèòàìè), êîòîðûå ôîðìèðóþò òÿæè (ïåðåêëàäèíû), ìåæäó êîòîðûìè ðàñïîëàãàþòñÿ êðîâåíîñíûå ñîñóäû.  æåëåçèñòîé òêàíè ðàçëè÷àþò íåñêîëüêî âèäîâ êëåòîê: (1) îäíè èç íèõ (àäåíîöèòû) âûäåëÿþò ãîðìîí ðîñòà; (2) äðóãèå ïðîëàêòèí, èìåþùèé îòíîøåíèå ê ôóíêöèè ìîëî÷íîé æåëåçû; (3) ÷àñòü êëåòîê âûäåëÿåò ãîíàäîòðîïíûé ãîðìîí ôàëëîòðîïèí (ëþòðîïèí), òåñíî ñâÿçàííûé ñ îáðàçîâàíèåì æåëòîãî òåëà â ïîëîâûõ êëåòêàõ; (4) äðóãèå êëåòêè ïðîäóöèðóþò òèðîòðîïèí, îêàçûâàþùèé âëèÿíèå íà ñîñòîÿíèå ùèòîâèäíîé æåëåçû; (5) êîðòèêîòðîïíûå ýíäîêðèíîöèòû àäåíîãèïîôèçà âûäåëÿþò àäåíîêîðòèêîòðîïíûé ãîðìîí (ÀÊÒÃ), èëè êîðòèêîòðîïèí.

Ïðîìåæóòî÷íàÿ ÷àñòü ðàñïîëàãàåòñÿ ìåæäó ïåðåäíåé è çàäíåé ÷àñòÿìè ãèïîôèçà, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óçêóþ ïîëîñêó æåëåçèñòîãî âåùåñòâà, ýíäîêðèíîöèòû êîòîðîãî ñèíòåçèðóþò ìåëàíîöèòîòðîïèí, âëèÿþùèé íàîáìåí ïèãìåíòà ìåëàíèíà, à òàêæå ãîðìîí ëèïîòðîïèí, ñòèìóëèðóþùèé æèðîâîé îáìåí.

Çàäíÿÿ äîëÿ ãèïîôèçà íå ñèíòåçèðóåò ñîáñòâåííûõ ãîðìîíîâ, à îñóùåñòâëÿåò âûäåëåíèå â êðîâü áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ, îáðàçóþùèõñÿ â íåéðîñåêðåòîðíûõ ÿäðàõ ãèïîòàëàìóñà è ïîñòóïàþùèõ â ãèïîôèç ïî íåðâíûì âîëîêíàì ãèïîòàëàìî-ãèïîôèçàðíîãî òðàêòà (äâóõñòîðîííÿÿ ñâÿçü ìåæäó ãèïîôèçîì è ãèïîòàëàìóñîì). Ãîðìîíû îêñèòîöèí è âàçîïðåññèí (àíòèäèóðåòè÷åñêèé ãîðìîí) âûðàáàòûâàþòñÿ íåéðîñåêðåòîðíûìè êëåòêàìè ñóïðàîïòè÷åñêîãî (íàäãëàçíè÷íîãî) è ïàðàâåíòðèêóëÿðíîãî (îêîëîÿäåðíîãî) ÿäåð ãèïîòàëàìóñà. Ýòè ãîðìîíû ïî äëèííûì âîëîêíàì ïîñòóïàþò èç ãèïîòàëàìóñà â ãèïîôèç, ãäå íàêàïëèâàþòñÿ è ïîñòóïàþò â êðîâü. Âàçîïðåññèí, èëè àíòèäèóðåòè÷åñêèé ãîðìîí (ÀÄÃ), ñïîñîáñòâóþò ðåàáñîðáöèè âîäû èç ïåðâè÷íîé ìî÷è â êàíàëüöàõ íåôðîíîâ ïî÷åê. Ïðè íåäîñòàòêå âàçîïðåññèíà â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì íåéðîñåêðåòîðíîé ôóíêöèè ÿäåð ãèïîòàëàìóñà èëè ñíèæåíèåì ôóíêöèè çàäíåé äîëè ãèïîôèçà èç îðãàíèçìà âûâîäèòñÿ î÷åíü áîëüøîå êîëè÷åñòâî íå ñîäåðæàùåé ñàõàðà ìî÷è è âîçíèêàåò î÷åíü ñèëüíàÿ æàæäà. Ýòî ñîñòîÿíèå íàçûâàåòñÿ íåñàõàðíûì ìî÷åèçíóðåíèåì (íåñàõàðíûé äèàáåò). Îêñèòîöèí ñòèìóëèðóåò ñîêðàùåíèå ìèîìåòðèÿ (ãëàäêîé ìóñêóëàòóðû ìàòêè) â ïåðèîä ðîäîâ.

Òàêèì îáðàçîì, ãîð ìîíîîáðàçóþùàÿ ôóíêöèÿ âñåãî ãèïîôèçà íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì è âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ãèïîòàëàìóñîì. Ãèïîôèç íå òîëüêî ñèíòåçèðóåò è âûäåëÿåò â êðîâü ìíîãî÷èñëåííûå ãîðìîíû, íî è ðåãóëèðóåò âíóòðèñåêðåòîðíóþ àêòèâíîñòü äðóãèõ æåëåç, âëèÿåò íà îáìåííûå ïðîöåññû âñåãî îðãàíèçìà.

Òàê, ñîìàòîòðîïíûé («ñîìà» òåëî) ãîðìîí ãèïîôèçà âëèÿåò íà áåëêîâûé, óãëåâîäíûé, æèðîâîé îáìåí, ðåãóëèðóåò ðîñò. Ïðè èçáûòî÷íîé ïðîäóêöèè ýòîãî ãîðìîíà â äåòñêîì è ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå ôîðìèðóåòñÿ î÷åíü âûñîêèé ðîñò ãèãàíòèçì (2 ìåòðà è áîëåå). Óñèëåíèå ýòîãî ãîðìîíà â ñòàð÷åñêîì âîçðàñòå âûçûâàåò ðàçðàñòàíèå êðàéíèõ ÷àñòåé òåëà (íîñà, ïîäáîðîäêà, êèñòåé ðóê è ñòîïû íîã), ÷òî ïîëó÷èëî íàçâàíèå àêðîìåãàëèÿ. Íåäîñòàòîê ñîìàòîòðîïíîãî ãîðìîíà â ðàííåì âîçðàñòå çàìåäëÿåò ðîñò ÷åëîâåêà, îí îñòàåòñÿ êàðëèêîì (ðîñò ìåíåå 125 ñì). Íàðóøåíèå îáìåííûõ ïðîöåññîâ ïðè ãèïåðôóíêöèè ãèïîôèçà ñ íàðóøåíèåì æèðîâîãî îáìåíà ïðèâîäèò ê ãèïîôèçàðíîìó îæèðåíèþ (áîëåçíü Èöåíêî-Êóøèíãà), ïðè ãèïîôóíêöèè æèðîâîãî îáìåíà ãèïîôèçàðíàÿ êàõåêñèÿ.

Ãîíàäîòðîïíûå ãîðìîíû ãèïîôèçà (ôîëëèêóëîñòèìóëèðóþùèé ôîëëèòðîïèí, ëþòåèíèçèðóþùèé ëþòðîïèí, ëàêòîãåííûé ïðîëàêòèí) ñòèìóëèðóþò ôóíêöèþ ïîëîâûõ æåëåç. Ôîëëèòðîïèí âëèÿåò íà ðàçâèòèå è ñîçðåâàíèå â ÿè÷íèêàõ ôîëëèêóëîâ, à â ìóæñêîì îðãàíèçìå íà îáðàçîâàíèå ñïåðìàòîçîèäîâ è ðàçâèòèå ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû. Ëþòðîïèí ñòèìóëèðóåò â ÿè÷íèêàõ è ÿè÷êàõ ôóíêöèè ýíäîêðèíîöèòîâ (âíóòðèñåêðåòîðíûõ êëåòîê) è ñåêðåöèþ èìè ïîëîâûõ ãîðìîíîâ (ýñòðîãåíîâ, àíäðîãåíîâ,). Ïðîëàêòèí ñòèìóëèðóåò ïðîäóêöèþ ïðîãåñòåðîíà â æåëòîì òåëå ÿè÷íèêà è ëàêòàöèþ (ïðîäóêöèþ ìîëîêà).

Àäåíîêîðòèêîòðîïíûé ãîðìîí (ÀÊÒÃ), èëè êîðòèêîòðîïèí, ñòèìóëèðóåò ôóíêöèþ êëåòîê êîðêîâîãî âåùåñòâà íàäïî÷å÷íèêîâ, âûäåëåíèþ êîðòèêîñòåðîèäîâ. Ñåêðåöèÿ è ñòèìóëÿöèÿ äåéñòâèÿ ÀÊÒà óñèëèâàåòñÿ ïðè ïîâûøåííûõ ýìîöèîíàëüíûõ ñîñòîÿíèÿõ (ñòðåññàõ), ÷òî ïðèâîäèò ê ñóæåíèþ àðòåðèàëüíûõ ñîñóäîâ è ïîâûøåíèþ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ.

Òèðåîòðîïíûé ãîðìîí (òèðîòðîïèí) ñòèìóëèðóåò ôóíêöèþ ùèòîâèäíîé æåëåçû, ñåêðåöèþ åå ãîðìîíîâ. Ïðè äåéñòâèè òèðåîòðîïíîãî ãîðìîíà óâåëè÷èâàåòñÿ íå òîëüêî ñåêðåòîðíàÿ àêòèâíîñòü ùèòîâèäíîé æåëåçû, íî è êîëè÷åñòâî åå ñåêðåòîðíûõ êëåòîê. Ñåêðåöèÿ òèðåîòðîïíîãî ãîðìîíà ãèïîôèçà çàâèñèò îò óðîâíÿ ñîäåðæàíèÿ â êðîâè ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû. Âçàèìîîòíîøåíèÿ ãèïîôèçà è ùèòîâèäíîé æåëåçû ñòðîÿòñÿ ïî ïðèíöèïó îáðàòíîé ñâÿçè, ò. å. ïðè ïîâûøåíèè â êðîâè êîëè÷åñòâà ãîðìîíà ùèòîâèäíîé æåëåçû (òèðîêñèíà) ïðîäóêöèÿ òèðåîòðîïíîãî ãîðìîíà â ãèïîôèçå óìåíüøàåòñÿ. Ïðè óìåíüøåíèè ñîäåðæàíèÿ â êðîâè òèðîêñèíà è äðóãèõ ãîðìîíîâ ùèòîâèäíîé æåëåçû ñåêðåöèÿ òèðåîòðîïèíà óâåëè÷èâàåòñÿ.

Источник

Эндокринная система у детей обеспечивает рост тела и интенсивный обмен веществ. Активно функционирует гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, тимус. С началом полового созревания включаются в работу яички и яичники. Гормональный сбой проявляется в снижении или повышении уровня гормонов.

Эндокринные заболевания детей: гипоталамический синдром, карликовость, гигантизм, гипотиреоз, гипертиреоз, патологии надпочечников (Иценко-Кушинга, адреногенитальный синдром). Родителям нужно обратить внимание на аппетит, активность, рост, вес тела, колебания давления, несвоевременное половое развитие и обратиться при их изменениях к врачу-эндокринологу.

Эндокринная система у детей в зависимости от возраста

Эндокринная система у младенцев, детей и подростков является выработка гормон с разной интенсивностью. Это отражается на половом созревании, росте и развитии.

У новорожденного

В крови ребенка находятся гормоны, полученные от матери, а также начинается интенсивная работа своих желез. Для первых дней жизни характерны:

- Повышенные женские гормоны – вызывают криз (нагрубание грудных желез, выделения из влагалища у девочек, отечность мошонки у мальчика).

- Крайне высокие гормоны стресса. Помогают приспособиться к новой обстановке, запустить обменные процессы, усвоение пищи, регулировать температуру, давление крови.

- Увеличена функция щитовидной железы. Это нужно для роста и работы нервной системы. Кальцитонин укрепляет кости, а тироксин и трийодтиронин обеспечивают организм энергией, ускоряя обменные процессы.

Рекомендуем прочитать статью о гормонах у детей. Из нее вы узнаете, как влияют гормоны на ребенка, признаках гормональных сбоев, какие стоит сдавать анализы и когда, а также о подготовке к анализу и расшифровке результатов.

А здесь подробнее о гипоталамическом пубертатном синдроме.

У детей

До подросткового возраста важен рост тела и внутренних органов, формирование нервной системы и иммунной защиты. Поэтому у ребенка активно работает:

- Вилочковая железа – в ней проходит «обучение» клетки, отвечающих за иммунитет (уничтожение микробов, токсинов, чужеродных белков).

- Гипофиз – усиленно вырабатывается соматотропин для роста, тиреотропный (активирует щитовидку), кортикотропный (стимулирует надпочечники). Фоллитропин и лютропин подавлены, так как половое развитие еще не началось.

- Щитовидная железа – ее гормоны нужны для физического и психического развития.

У подростков

С максимальной интенсивностью функционируют надпочечники, они вырабатывают гормоны стресса и половые. Снижается активность вилочковой железы и эпифиза, синтезирующего мелатонин (гормон сна). Это помогает запустить образование гонадолиберина гипоталамуса. Он и является тем фактором, который обеспечивает половое созревание.

Гипофиз в ответ начинает в увеличенных количествах продуцировать фоллитропин и лютропин. Включаются в работу яички и яичники. Они вырабатывают необходимые стероиды (тестостерон у мальчиков, эстрадиол и прогестерон у девочек), а также сперматозоиды и яйцеклетки.

Эндокринная система у подростков

Гормональные изменения у подростков проходят не плавно, а сопровождаются колебаниями уровня гормонов, а также повышается чувствительность головного мозга и остальных клеток к их действию. С этим связаны внешние изменения: рост волос на теле, формирование женственной фигуры или по мужскому типу, угревая сыпь, жирность волос. Всплески гормонов провоцируют перепады настроения, раздражительность, неуверенность в себе, агрессию, ухудшение обучаемости.

Особенности эндокринной системы у детей

Особенностью эндокринной системы у детей является ее незрелость. Это означает, что связи между ее отделами еще недостаточно сформированы. При этом вилочковая железа и эпифиз наиболее активны у ребенка, для щитовидной и надпочечников есть два всплеска (новорожденные и подростки), а половые до начала подросткового периода функционируют слабо.

Гипоталамус

Отвечает за голод, жажду, потоотделение и поддержание температуры, давление крови. Он анализирует состав крови и меняет активность гипофиза для исправления обнаруженных отклонений. У новорожденного ребенка этот процесс не полностью отлажен, поэтому гипоталамус работает с низкой эффективностью.

К концу первого года связи со щитовидной железой и надпочечниками уже хорошо сформированы. К моменту полового созревания клетки этого органа имеют высокую чувствительность к изменениям мужских и женских гормонов.

Гипофиз

Активнее всего работают клетки, образующие гормоны роста, а также влияющие на функции надпочечников, щитовидной железы:

- Соматотропин – увеличивает длину тела, внутренних органов, стимулирует у детей иммунитет, синтез белка из аминокислот пищи, повышение объема мышечной ткани, использование жира для продукции энергии. Вырабатывается в период глубокого ночного сна.

- Тиреотропин – нужен для функции щитовидной железы. Имеет два пика – после рождения (приспособление к новой внешней среде) и перед началом полового созревания (участвует в гормональной перестройке).

- Кортикотропин – стимулирует корковый слой надпочечников для образования кортизола. Имеет высокие показатели при рождении и у подростков.

Гормоны, регулирующие половые функции (пролактин, фоллитропин, лютропин), возрастают к подростковому периоду, а реакция на окситоцин появляется только после его окончания. В постоянных количествах образуется вазопрессин, меняющий водно-солевой обмен, и интермедин (меланоцитостимулирующий гормон), отвечающий за пигментацию кожи, радужки.

Эпифиз

Шишковидная железа растет до 10-12 лет, затем размеры остаются постоянными. Ее клетки вырабатывают гормон сна мелатонин. Он тормозит половую активность, щитовидную железу. Перед половым созреванием (с 5-7 лет) продукция его падает, что стимулирует развитие яичек, яичников.

Вилочковая железа (тимус) в работе эндокринной системы у детей и подростков

Максимальная активность железы эндокринной системы у детей отмечается первые годы жизни, так как происходит «знакомство» с новыми белковыми структурами, а практически снижается у подростков.

До трех-пяти лет клетки учатся распознавать свои и чужие белки, запоминают информацию о том, как нужно на них реагировать. После повышения уровня половых гормонов тимус уменьшается в размере, его функции постепенно снижаются.

Щитовидная

У новорожденного уже активно работает, затем ее деятельность у детей младшего возраста стабилизируется. У подростков вновь возрастает образование гормонов, и она увеличивается в размерах. Максимальные показатели тироксина и трийодтиронина бывают к концу полового созревания (17-19 лет). Женские гормоны стимулируют железу, а мужские подавляют.

Околощитовидные

Вырабатывают паратгормон, который нужен для поддержания высокого уровня кальция в крови и обновления кости. Под его влиянием старая костная ткань разрушается, а на ее месте формируется новая. Самый высокий уровень активности желез – первые два года, затем он немного ослабевает к 7 годам.

Надпочечники

После пика кортизола в первые дни жизни он немного снижается. Большие количества гормона поступают в кровь на 1-3 году жизни. Начиная с 12 лет, эти железы усиленно работают до окончания полового созревания. Причем у мальчиков их гормональная активность выше. Мозговое вещество уже у новорожденного в ответ на стресс реагирует выбросом адреналина и норадреналина, у подростков эта реакция более выражена.

Половые

Яички и яичники относятся к смешанным железам, так как вырабатывают половые клетки и гормоны. У ребенка их функционирование заторможено из-за отсутствия стимула от гипоталамуса и гипофиза. Они активно включаются в работу с началом созревания – 10-14 лет у мальчиков и 9-13 лет у девочек.

Что означает сбой эндокринной системы у детей

Гормональный сбой у ребенка – это снижение или повышение уровня гормонов в крови, вырабатываемых эндокринной системой. Это состояние бывает обратимым при инфекции, отравлении, неправильном питании или применении медикаментов. Если вовремя не выявить изменение, то нехватка или избыток гормонов запускают цепь обменных нарушений, приводят к клиническим проявлениям болезней.

Важно помнить, что гормональный сбой бывает и при опухолевом процессе, генетических заболеваниях, аномалиях развития желез внутренней секреции. Чем раньше обнаружена причина, тем шанс на успешное лечение выше.

Заподозрить нарушения работы эндокринной системы можно по таким признакам:

- замедленный или ускоренный рост тела;

- недостаточный набор веса или ожирение;

- позднее приобретение ребенком двигательных навыков (отставание в физическом развитии);

- низкая любознательность, заторможенность, вялость;

- несвоевременное появление менструаций у девушек;

- запоздалое или раннее увеличение половых органов у мальчиков, роста волос на теле, лице, изменений голоса;

- стойкое повышение артериального давления или его частые колебания;

- головокружение, обморочные состояния;

- плохая переносимость физической активности, общая слабость;

- нервозность, бессонница;

- боли в костях, переломы при незначительной травме;

- частые и затяжные инфекционные болезни.

Схематический пример нормального развития девочки

Заболевания эндокринной системы у детей и подростков

К распространенным заболеваниям важных желез эндокринной системы у детей относятся гипоталамический синдром, изменения функции щитовидной, околощитовидных и надпочечных желез. В детском возрасте проявляется нарушение роста, а в подростковом – полового созревания.

Гипоталамический синдром

Так называется нарушение функции гипоталамуса. Его признаки:

- приступы голода, переедание, ожирение;

- постоянная жажда;

- повышение температуры (без инфекции и воспаления);

- усиленное потоотделение;

- перепады артериального давления.

Симптомы нарастают очень быстро обычно после инфекции или травмы головного мозга.

Нарушения функции гипофиза

У детей чаще обнаруживают:

- изменения уровня гормона роста – карликовость (отставание) или гигантизм (высокорослость);

- повышение кортикотропина – болезнь Иценко-Кушинга. Избыток кортизола приводит к ожирению, гипертонии, усиленному росту волос у девочек, сбою цикла, запоздалому созреванию мальчиков, подъему сахара в крови;

- нехватка вазопрессина – несахарный диабет с неукротимой жаждой и повышенным мочевыделением.

Гипотиреоз и тиреотоксикоз

Нехватка гормонов щитовидной железы (тироксин и трийодтиронин) часто обнаруживается у детей. Гипотиреоз бывает врожденным или появляется при нехватке йода, воспалении. В первом случае при позднем выявлении развивается умственная отсталость. Заподозрить болезнь можно по длительной желтухе и слабому аппетиту, нарушению дыхания носом, вялости ребенка.

Признаками приобретенных форм бывают:

- увеличение щитовидки (зоб);

- мышечная слабость;

- заторможенность;

- слабая успеваемость в школе;

- отечность голеней и лица;

- отставание в росте тела.

К симптомам избытка гормонов (тиреотоксикоза) относятся потливость, потеря веса при хорошем аппетите, дрожание рук, возбудимость, нервозность, плаксивость. Типично выпячивание глазных яблок.

Надпочечниковая недостаточность и гиперкортицизм

Низкая функция надпочечников может проявиться кризом:

- падением давления;

- нитевидным слабым пульсом;

- низким сахаром в крови;

- обморочным состоянием.

При хронической недостаточности дети худеют, темнеет кожа, отмечается сильная слабость. При повышенной функции возникает синдром Иценко-Кушинга с теми же проявлениями, что и при высоком кортикотропине.

Врожденное разрастание коркового слоя (гиперплазия) тяжело протекает у девочек:

- рождаются с крупным клитором, половые губы похожи на мошонку;

- возникает неукротимая рвота, обезвоживание;

- в более старшем возрасте усиленно растут волосы на лице, теле, рано начинаются менструации.

Гиперпаратиреоз и гипопаратиреоз

Симптомы низкой функции паращитовидных желез (гипопаратиреоз):

- склонность к судорогам и мышечным спазмам;

- кости размягчаются;

- возможны искривления конечностей, переломы.

При повышенном уровне паратгормона у детей возникает мочекаменная болезнь, гастрит, язвенные поражения органов пищеварения.

Нарушения полового созревания

Выделяют раннее и позднее появление вторичных половых признаков. Для девочек это менструации, увеличение грудных желез, рост волос над лобком. Допустимый интервал – 9,5-13,5 лет.

У мальчиков имеет значение несвоевременное (до 10 и после 14 лет):

- изменение размеров яичек, пениса;

- оволосение лица, промежности, подмышечной области;

- поллюции (выделения спермы по ночам).

Обследование эндокринной системы у детей

Вначале обследования у детей при подозрении на заболевания эндокринной системы проходит сбор жалоб и осмотр ребенка, измерения веса и роста. Обязательно нужно выяснить у родителей случаи подобных болезней в семье и течение беременности у матери. Для лабораторного обследования назначают анализы на гормоны:

- гипофиза – соматотропин, кортикотропин, тиреотропин, пролактин, фоллитропин и лютропин;

- щитовидной железы – свободный тироксин;

- надпочечников – кортизол;

- половые – тестостерон, эстрадиол;

- околощитовидных желез – паратгормон.

Обычно их дополняют анализами на глюкозу, липидный и белковый спектр, электролиты. Для инструментальной диагностики применяют УЗИ, томографию, рентгенографию. При подозрении на генетические заболевания показана консультация генетика.

Смотрите на видео об исследовании эндокринной системы у детей:

Профилактика сбоя эндокринной системы у детей

Так как органы внутренней секреции закладываются еще в период внутриутробного развития, то для профилактики сбоев в эндокринной системе у детей беременным надо избегать:

- контакта с больными вирусными инфекциями;

- курения, приема алкоголя, медикаментов без назначения врача;

- действия облучения;

- работы на вредном производстве.

В питании должно быть достаточно йода, белка, молочных продуктов, свежих овощей и фруктов. Требуется подготовка к беременности и обследование у эндокринолога при семейных формах гормональных нарушений. Для профилактики сбоя ребенку важно кормление грудью, своевременное введение прикорма, обращение к врачу при медленном, быстром росте, наборе массы тела.

Рекомендуем прочитать статью о гиперфункции вилочковой железы. Из нее вы узнаете о причинах изменений работы тимуса, проявлениях нарушений функции вилочковой железы, необходимых обследованиях и лечении нарушений.

А здесь подробнее об увеличении гипофиза.

Эндокринная система детей отличается активной работой щитовидной железы, паращитовидных, надпочечников, тимуса, синтезом гормона роста. С началом полового созревания образуются гормоны яичек и яичников. При снижении или повышении функции желез возникает гормональный сбой. Раннее обращение к врачу увеличивает шанс на нормализацию уровня гормонов.

Для профилактики эндокринных заболеваний важна правильная подготовка к беременности и своевременное обследование.

Источник