Ведущая деятельность и социальна ситуация развития ребенка от 1 года до 3 лет

Социальная ситуация развития и ведущий вид деятельности

Раннее детство — это период от 1 года до 3 лет. В этом возрасте происходят изменения в личностном развитии, познавательной сфере, социальной ситуации развития.

Новообразования младенческого возраста приводят к тому, что меняются отношения между ребенком и взрослым, что в свою очередь ведет к формированию новой социальной ситуации развития, которая заключается в возникновении совместной деятельности ребенка и взрослого, а также в том, что данная деятельность становится предметной. Суть совместной деятельности состоит в усвоении общественно выработанных способов употребления предметов, т.е. взрослый учит ребенка правильно пользоваться окружающими предметами, а также объясняет, для чего они нужны и где их надо использовать. Социальная ситуация развития ребенка в этом возрасте выглядит так: «ребенок — ПРЕДМЕТ — взрослый». Как видно из этой триады, важным для ребенка является предмет. Убедиться в этом можно, наблюдая за тем, как ребенок возится с предметом: он постоянно смотрит на тот предмет, которым увлечен, будь то машинка, стул, кукла, ложка и т.д. Хотя длительность сосредоточения еще очень мала, но концентрация его достигает такой силы, что может возникнуть ощущение, что в этот момент ему ничего больше не требуется и никто не нужен, его внимание сосредоточено только на объекте увлечения. Но это не так, поскольку без взрослого ребенок не может овладеть человеческими способами употребления предметов. Взрослый является для ребенка соучастником предметной деятельности, образцом для подражания и источником эмоционального подкрепления успехов и достижений. Контакт со взрослым опосредован предметом и действиями с ним. Разворачивается совершенно новая форма общения — ситуативно-деловое общение, заключающееся в практическом сотрудничестве по поводу действий с предметами.

Совместная деятельность становится предметной, потому что мотив этой деятельности заключается в самом предмете и способе его употребления. Общение в этом возрасте приобретает форму организации предметной деятельности. Иными словами, оно происходит в момент объяснения правильности употребления того или иного предмета. Общение развивается интенсивно и становится речевым, потому что овладение предметами с использованием только эмоциональной окраски не может быть эффективным. Основным способом обучения ребенка обращению с предметом в этом возрасте становится «обращенный показ», при котором взрослый «разыгрывает» перед ребенком представление с предметом, вовлекая малыша в совместное действие.

На втором году жизни ребенок усваивает представления о большинстве предметов домашнего обихода, он приходит к пониманию того, что каждый предмет нужен для чего-то, и у него появляется потребность вначале выяснить функциональное назначение нового предмета, прежде чем переходить к практическим действиям с ним.

Усвоение назначения предмета не гарантирует, что ребенок станет употреблять его только по назначению, но важно то, что он будет знать, как, когда и где это следует делать. Например, узнав, что карандаши нужны для письма и рисования, ребенок, тем не менее, может катать их по столу или что-нибудь из них строить. Подобное употребление предметов не по назначению при том, что ребенок уже знает о назначении и правильном использовании данного предмета, называется предметно-манипулятивной игрой.

Сначала действие и предмет в понимании ребенка тесно связаны между собой, но со временем происходит отделение предмета от действия.

Выделяют три фазы развития связи действия с предметом:

- 1) с предметом могут выполняться любые действия;

- 2) предмет употребляется только по назначению;

- 3) свободное употребление предмета возможно, но только втом случае, когда известно его истинное назначение.

Д. Б. Эльконин выделил два направления развития предметной деятельности.

1. Развитие действия от совместного со взрослым до самостоятельного исполнения.

Путь развития действия от совместного к самостоятельному был исследован И. А. Соколянским и А. И. Мещеряковым. Они показали, что сначала ориентация, исполнение и оценка действия находятся в ведении взрослого. Проявляется это, например, втом, что взрослый берет ручки ребенка и производит ими действия. Потом выполняется частичное или совместное действие, т.е. взрослый начинает его, а ребенок продолжает. Затем действие исполняется на основе показа и, наконец, на основе речевого указания.

- 2. Развитие средств и способов ориентации ребенка в условиях осуществления действия. Она проходит несколько этапов. Первый этап состоит:

- а) в неспецифическом использовании орудий (манипуляция предметами);

- б) использовании предмета, когда еще не сформированы способы его применения, например ребенок понимает, для чего нужна ложка, но при еде берет ее очень низко;

- в) овладении специфическим способом употребления.

Второй этап наступает, когда ребенок начинает производить действия в неадекватной ситуации. Иными словами, происходит перенос действия с одного предмета на другой, например ребенок, научившись пить из кружки, пьет из стакана. Отмечается также перенос действия по ситуации, например научившись обувать ботинки, ребенок старается натянуть их на мячик.

Третий этап сопровождается возникновением игрового действия. Здесь взрослый не говорит ребенку, что ему делать, как надо играть или употреблять предмет.

Постепенно ребенок начинает соотносить свойства предметов с операциями, т.е. учится определять, что предметом можно делать лучше всего, какие операции больше всего подходят к конкретному предмету. В этом плане наиболее значимыми для психического развития оказываются соотносящие и орудийные действия.

Соотносящие действия состоят в приведении нескольких предметов в определенные пространственные взаимодействия (например, складывание пирамидок из колец, использование сборно-разборных игрушек, кубиков с частями большой картинки, паззлов и т.д.).

Орудийные действия — это действия, в которых один предмет употребляется при воздействии на другие предметы. Орудийными действиями ребенок овладевает в процессе обучения под руководством взрослого. Вначале ребенок воспринимает орудие просто как продолжение руки и лишь постепенно приходит к пониманию необходимости приспосабливать движения рук к устройству используемого орудия.

Подражая взрослым, дети примерно с полутора лет начинают выполнять с игрушками те же действия, которые наблюдают у взрослых с реальными предметами. Предметами-заменителями также могут быть любые объекты, доступные ребенку. Способность к замене одного предмета другим является показателем зарождения знаковой функции сознания — ребенок приходит

к пониманию того, что один объект может обозначать другой. Это становится важнейшей предпосылкой дальнейшего становления игровой, продуктивной, а впоследствии и учебной деятельности.

Источник

6.1. Социальная ситуация развития

Раннеедетство –

это

период

от

1 года

до

3 лет.

В

этом

возрасте

происходят

изменения

в

личностном

развитии,

познавательной

сфере,

социальной

ситуации

развития.

Новообразования

младенческого

возраста

приводят

к

тому,

что

меняются

отношения

между

ребенком

и

взрослым,

что

в

свою

очередь

ведет

к

формированию

новой

социальной

ситуации

развития,

которая

заключается

в возникновениисовместнойдеятельностиребенкаивзрослого, а

также

в

том,

что

данная

деятельность

становится предметной. Суть

совместной

деятельности

состоит

в

усвоении

общественно

выработанных

способов

употребления

предметов,

т. е.

взрослый

учит

ребенка

правильно

пользоваться

окружающими

предметами,

а

также

объясняет,

для

чего

они

нужны

и

где

их

надо

использовать.

Социальная

ситуация

развития

ребенка

в

этом

возрасте

выглядит

так:

«Ребенок

– ПРЕДМЕТ

– взрослый».

Как

видно

из

этой

триады,

важным

для

ребенка

является

предмет.

Убедиться

в

этом

можно,

наблюдая

за

тем,

как

ребенок

играет:

он

постоянно

смотрит

на

тот

предмет,

которым

увлечен,

будь

то

машинка,

стул,

кукла,

ложка

и

т. д.

Может

возникнуть

ощущение,

что

ему

ничего

больше

не

требуется

и

никто

не

нужен,

его

внимание

сосредоточено

только

на

объекте

увлечения.

Но

это

не

так,

поскольку

без

взрослого

ребенок

не

может

овладеть

человеческими

способами

употребления

предметов.

Совместная

деятельность

становится

предметной,

потому

что

мотив

этой

деятельности

заключается

в

самом

предмете

и

способе

его

употребления.

Общение

в

этом

возрасте

приобретает

форму

организации

предметной

деятельности.

Иными

словами,

оно

происходит

в

момент

объяснения

правильности

употребления

того

или

иного

предмета.

Общение

развивается

интенсивно

и

становится

речевым,

потому

что

овладение

предметами

с

использованием

только

эмоциональной

окраски

не

может

быть

эффективным.

6.2. Развитие познавательной сферы ребенка

В

этом

возрасте

развиваются

восприятие,

мышление,

память,

речь.

Этот

процесс

характеризуется

вербализацией

познавательных

процессов

и

возникновением

их

произвольности.

Развитие

восприятия определяется

тремя

параметрами: перцептивнымидействиями (целостностью

воспринимаемого

предмета),сенсорнымиэталонами (возникновением

эталонов

ощущений:

звуковых,

световых,

вкусовых,

тактильных,

обонятельных)

и действиямисоотнесения. Иначе

говоря,

процесс

восприятия

заключается

в

выделении

наиболее

характерных

для

данного

предмета

или

ситуации

качеств,

признаков,

свойств;

составлении

на

их

основе

определенного

образа;

соотнесении

данных

образов-эталонов

с

предметами

окружающего

мира.

Так

ребенок

учиться

делить

предметы

на

классы:

куклы,

машины,

мячи,

ложки

и

т. д.

С

года

начинает

активно

развиваться

процесс

познания

окружающего

мира.

Ребенок

в

возрасте

от

одного

года

до

двух

лет

для

выполнения

одного

и

того

же

действия

использует

различные

варианты,

а

с

полутора

до

двух

лет

у

него

появляется

способность

решать

проблему

путем

догадки

(инсайта),

т. е.

ребенок

внезапно

находит

решение

данной

проблемы,

избегая

метода

проб

и

ошибок.

Со

второго

года

жизни

восприятие

ребенка

меняется.

Научившись

воздействовать

одним

предметом

на

другой,

он

оказывается

способным

предвидеть

исход

ситуации,

например,

возможность

протаскивания

шарика

через

отверстие,

перемещения

одного

предмета

при

помощи

другого

и

т. д.

Ребенок

может

различать

такие

формы,

как

круг,

овал,

квадрат,

прямоугольник,

треугольник,

многоугольник;

цвета

– красный,

оранжевый,

желтый,

зеленый,

синий,

фиолетовый.

Благодаря

развитию

восприятия

к

концу

раннего

возраста

у

ребенка

начинает

складываться

мыслительная

деятельность.

Это

выражается

в

появлении

способности

к

обобщению,

переносу

полученного

опыта

из

первоначальных

условий

в

новые,

в

установлении

связи

между

предметами

путем

экспериментирования,

запоминании

их

и

использовании

при

решении

проблем.

Полуторагодовалый

ребенок

может

прогнозировать

и

указывать

направление

движения

объекта,

место

расположения

знакомого

предмета,

преодолевать

препятствия

на

пути

достижения

желаемой

цели.

А

после

полутора

лет

появляется

реакция

выбора

объекта

по

наиболее

ярким

и

простым

признакам:

форме

и

цвету.

В

раннем

детстве

продолжается развитие

мышления, которое

от

наглядно-действенного

постепенно

переходит

в

наглядно-образное,

т. е.

действия

с

материальными

предметами

заменяются

действиями

с

образами.

Внутреннее

развитие

мышления

идет

таким

образом:

развиваются

интеллектуальные

операции

и

формируются

понятия.

Наглядно-действенное

мышление

возникает

к

концу

первого

года

жизни

и

остается

ведущим

до

3,5–4 лет.

Сначала

ребенок

может

абстрагироваться

и

выделять

форму

и

цвет,

поэтому

при

группировке

предметов

в

первую

очередь

обращает

внимание

на

размер

и

цвет

предмета.

В

возрасте

около

двух

лет

он

выделяет

предметы,

основываясь

на

существенных

и

несущественных

признаках.

В

2,5 года

ребенок

выделяет

предметы

по

существенным

признакам:

цвет,

форма,

величина.

Особенностью

мышления

в

раннем

детстве

является

синкретизм. Синкретизм означает

нерасчлененность:

ребенок,

решая

задачу,

не

выделяет

в

ней

отдельных

параметров,

воспринимая

ситуацию

как

целостную

картину.

Роль

взрослого

в

данном

случае

заключается

в

выделении

из

ситуации

и

анализе

отдельных

деталей,

из

которых

ребенок

потом

выделит

главные

и

второстепенные.

Наглядно-образное

мышление

возникает

в

2,5–3 года

и

остается

ведущим

до

6–6,5 лет.

Формирование

этого

мышления

связано

со

становлением

элементарного

самосознания

и

началом

развития

способности

к

произвольной

саморегуляции,

сопровождаемой

развитым

воображением.

Развитие

памяти. К

двум

годам

у

ребенка

развивается

оперативная

память.

Ему

доступны

легкие

логические

и

тематические

игры,

он

может

составлять

план

действий

на

короткий

промежуток

времени,

не

забывает

цель,

поставленную

несколько

минут

назад.

Развитие

речи. До

года

ребенок

уже

может

называть

вещи

своими

именами.

Он

имеет

богатый

опыт

познания

окружающего

мира,

у

него

сложилось

представление

о

родителях,

пище,

об

окружающей

обстановке,

игрушках.

И

все

же

из

множества

качеств,

заключенных

в

слове

как

в

понятии,

ребенок

сначала

усваивает

только

отдельные

свойства,

характерные

для

того

предмета,

с

которым

первоначально

это

слово

оказалось

связанным

в

его

восприятии.

Годовалый

ребенок

реагирует

на

слова

как

на

ситуацию

в

целом.

Слово

оказывается

связанным

с

обстановкой,

а

не

с

представляющим

ее

предметом.

Ребенок

внимательно

наблюдает

за

мимикой,

жестами

говорящего

взрослого,

улавливая

по

ним

смысл

того,

что

говорится.

С

11 месяцев

начинается

переход

от

дофонемной

речи

к

фонемной

и

становление

фонематического

слуха,

который

заканчивается

к

двум

годам,

когда

ребенок

может

различать

слова,

отличающиеся

друг

от

друга

одной

фонемой.

Переход

от

дофонемной

к

фонемной

речи

продолжается

3 года

и

заканчивается

на

четвертом

году

жизни.

В

3 года

ребенок

научается

правильно

применять

падежи,

начинает

пользоваться

сначала

однословными

предложениями,

затем,

в

возрасте

от

1,5 до

2,5 лет,

может

комбинировать

слова,

объединяя

их

в

двух-трехсловные

фразы

или

предложения

из

двух

слов,

где

есть

и

подлежащее

и

сказуемое.

Потом

благодаря

развитию

грамматической

структуры

речи

он

овладевает

всеми

падежами

и

способен

с

помощью

служебных

слов

строить

сложные

предложения.

В

это

же

время

возникает

сознательный

контроль

за

правильностью

произношения

речевых

высказываний.

После

1,5 лет

отмечается

активность

самостоятельной

речи

и

речевого

общения.

Ребенок

начинает

сам

спрашивать

названия

интересующих

его

предметов

или

явлений.

Вначале

он

пользуется

языком

жестов,

мимики

и

пантомимики

или

указующим

жестом,

а

потом

к

жесту

добавляется

вопрос,

выраженный

в

словесной

форме.

Ребенок

научается

при

помощи

речи

управлять

поведением

других

людей.

Но

ребенок

в

возрасте

от

2,5 до

3 лет

не

может

следовать

инструкциям

взрослых,

особенно

тогда,

когда

надо

выбирать

одно

действие

из

нескольких;

он

сумеет

сделать

данный

выбор

только

ближе

к

4 годам.

В

течение

второго

года

жизни

ребенок

начинает

усваивать

словесное

обозначение

окружающих

предметов,

а

затем

имен

взрослых,

названия

игрушек

и

только

потом

– частей

тела,

т. е.

существительных,

а

к

двум

годам

при

нормальном

развитии

понимает

значение

практически

всех

слов,

относящимся

к

окружающей

действительности.

Этому

способствует

развитие семантическойфункциидетской

речи,

т. е.

определение

смысла

слова,

его

дифференциация,

уточнение

и

присвоение

словам

обобщенных

значений,

которые

с

ними

связываются

в

языке.

К

2 годам

дети

имеют

четкое

представление

о

назначении

окружающих

их

предметов

домашнего

обихода

и

личной

гигиены.

Они

понимают

общие

вопросы,

требующие

ответа

типа

«да»

или

«нет».

Около

3 лет

ребенок

начинает

внимательно

слушать,

о

чем

говорят

взрослые,

любит,

когда

ему

читают

рассказы,

сказки,

стихи.

До

1,5 лет

ребенок

усваивает

от

30 до

100 слов,

но

употребляет

их

редко.

К

2 годам

он

знает

300 слов,

а

к

3 – 1200–1500 слов.

В

развитии

речи

были

выделены

следующие

этапы:

1) слоги

(вместо

слов);

2) слова-предложения;

3) двухсловные

предложения

(например,

«мама

сюда»);

4) предложения

из

трех

или

более

слов;

5) правильная

речь

(грамматически

согласованные

предложения).

Основные

тенденции

в

развитии

речи

ребенка

раннего

возраста

таковы.

• Пассивная

речь

в

развитии

опережает

активную.

• Ребенок

открывает,

что

каждый

предмет

имеет

свое

название.

• На

границе

2-го

и

3-го

года

жизни

ребенок

как

бы

интуитивно

«открывает»,

что

слова

в

предложении

связаны

между

собой.

• Происходит

переход

от

многозначности

детских

слов

к

первым

функциональным

обобщениям,

построенным

на

основе

практических

действий.

• Фонематический

слух

опережает

развитие

артикуляции.

Ребенок

сначала

научается

правильно

слушать

речь,

а

затем

правильно

говорить.

• Осуществляется

овладение

синтаксическим

строем

языка.

• Развиваются

функции

речи,

происходит

переход

от

индикативной

(указательной)

к

номинативной

(обозначающей)

функции

речи.

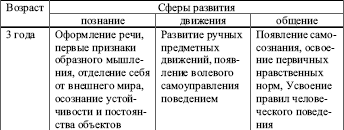

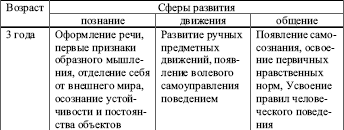

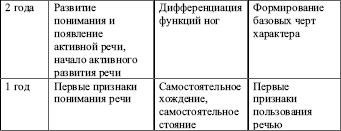

Основныедостижениявпсихическомразвитииребенкаот

1 до

3 лет

В

табл.

5 приведены

достижения

психического

развития

ребенка,

с

которыми

он

подходит

к

кризису

трех

лет.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Ребёнок делает первые в жизни шаги

Играющая девочка в возрасте двух лет

Ранний возраст — период в развитии человека между младенчеством и дошкольным возрастом.

Место раннего возраста в возрастных периодизациях[править | править код]

В советской психологии первая возрастная периодизация психического развития была разработана Л.С. Выготским[1] и в дальнейшем изучалась Д. Б. Элькониным[2]. Л. С. Выготский определил хронологические границы раннего возраста — от 1 года до 3 лет, а Д. Б. Эльконин отнёс его вместе с младенчеством к эпохе раннего детства. Ранний возраст начинается после кризиса первого года жизни и заканчивается кризисом трёх лет.

В западной психологии можно выделить следующие возрастные периодизации:

В концепции психосексуального развития З.Фрейда ранний возраст приходится на анальную фазу, когда ребёнка приучают к чистоплотности и пользованию туалетом.

В психосоциальной теории Э.Эриксона ранний возраст соответствует анальной фазе в концепции З.Фрейда, однако автор добавляет, что в этот период ребёнок преодолевает кризис либо в пользу выбора автономии, либо чувства стыда/сомнения.

Ж.Пиаже в теории когнитивного развития связывает ранний возраст с концом стадии сенсомоторного интеллекта и началом дооперациональной стадии.

Физическое развитие в раннем возрасте[править | править код]

Физическое развитие в раннем детстве характеризуется интенсивным ростом и увеличением массы тела. Растет грудная клетка, опускается диафрагма и её мышцы становятся крепче. Также развиваются дыхательная система (за счет увеличения легких и дыхательного объема частота дыхания уменьшается), иммунная (повышается сопротивляемость на неблагоприятные условия среды), кровеносная (растет сердце), пищеварительная (органы пищеварения уже могут переваривать разную пищу), нервная (развитие нервных клеток коры головного мозга).

Примерно с 1 года до 2 лет совершенствуются двигательные навыки ребенка. Он уже может подолгу ходить, менять положение, перешагивать через невысокие препятствия. Несмотря на активное развитие нервной системы, в этот период отмечается низкий предел работоспособности нервных клеток коры головного мозга, что приводит к быстрому утомлению ребёнка.

С 2 лет заметно повышается сопротивляемость организма инфекциям, то есть активно развивается иммунная система, также система терморегуляции. Значительно повышается работоспособность нервной системы, однако повышенная возбудимость подкорковых отделов приводит к тому, что все реакции ребенка сопровождаются сильными эмоциями.

На третьем году жизни начинает функционировать долгосрочная память. Активно идет развитие второй сигнальной системы: у ребенка расширяется словарный запас, он лучше понимает речь взрослого. К концу года свободное владение речью достигает степени автоматизма. Также происходит развитие мелкой моторики, и оно оказывает влияние на развитие речевого центра и артикуляционного аппарата. К концу раннего возраста заканчивается прорезывание всех молочных зубов.

Социальная ситуация развития и ведущая деятельность[править | править код]

Социальная ситуация развития характеризуется распадом системы близких отношений со значимым взрослым и возникновением новой возможности для ребёнка непосредственно взаимодействовать с предметом, где образец способов действий с ним принадлежит взрослому. В сотрудничестве со взрослым происходит построение новой социальной ситуации развития, содержание которой – усвоение общественно выработанных способов действий с предметами (то есть схема социальной ситуации развития «ребёнок — предмет — взрослый»). Помимо этого ребёнок начинает овладевать речью, так как прежние средства общения не позволяют овладевать новыми предметами. Определенный уровень автономности ребенка вместе с возникновением потребности в освоении предметного мира рождает новый тип ведущей деятельности — предметно-орудийной.

Были выделены следующие этапы овладения ребенком логикой орудия в раннем возрасте[3]:

- Неспецифическое использование орудия (например, овладевая ложкой, ребенок пробует использовать её в разных функциях, непригодных для еды (стучание, дотягивание ложкой до других предметов));

- Ребёнок уже выделяет функцию орудия (ложка нужна для того, чтобы есть), но ещё не выделяет способа действия (например, ребёнок может перевернуть ложку другим концом и пытаться им зачерпнуть еду);

- Ребёнок уже выделяет способ действия с ложкой, но согласованных движений руки пока ещё нет;

- Ребёнок овладевает адекватной системой движения руки и, таким образом, на последнем этапе происходит полное овладение логикой орудия.

Форма общения в раннем возрасте[править | править код]

Типичной формой общения в раннем возрасте является ситуативно-деловое общение со значимым взрослым. М. И. Лисина[4] выделила 4 признака, когда у ребенка проявляется потребность в сотрудничестве со взрослым:

- Ребёнок пытается привлечь внимание взрослого к своей деятельности;

- Ребёнок ждёт оценки взрослого в случае успеха;

- Ребёнок ждёт поддержки со стороны взрослого в случае неуспеха;

- Ребёнок уклоняется от «чистой» ласки, однако с удовольствием её принимает как поощрение успехов и достижений.

Развитие предметной игры[править | править код]

Вследствие того что предметно-орудийная деятельность в раннем возрасте приобретает характер ведущей деятельности, то с её появлением начинает развиваться и предметная игра.

Ф. И. Фрадкина выделила 3 этапа развития предметной игры:

- Игра заключается в узкоподражательном манипулировании с предметом по образцу взрослого (данный этап проявляется в начале второго года жизни);

- Способ предметных действий ребёнка расширяется, взрослый может создавать сложные цепочки действий для ребёнка, и они могут быть выполнены им (данные этап проявляется примерно с 1,6 года до 3 лет);

- Возникают элементы воображаемой ситуации (а именно, ребенок может заменить один предмет другим) и впервые появляется роль.

Развитие предметной игры в дальнейшем формирует предпосылки для развития ролевой игры.

Основные психологические новообразования[править | править код]

Развитие речи является центральной линией развития в раннем возрасте. Российские психологи выделяют 2 основных периода развития речи в раннем возрасте[3]:

- от 1 до 1,8 года — переходный период, который характеризуется следующими особенностями: пассивная речь развивается быстрее, чем активная; активная речь ребенка многозначна по семантике (под одним словом ребенок может понимать несколько предметов), своеобразна по звуковому составу (нарушение произношения фонем) и синтаксису (в этом период ребёнок говорит преимущественно однословными предложениями).

- от 1,8 года до 3 лет — практическое овладение речью. Объём активного словаря увеличивается, и ребёнок начинает задавать вопросы о названиях предметов («Кто это?», «Что это?»).

В области восприятия в раннем возрасте происходит формирование константности восприятия. По мере овладения речью восприятие становится произвольным (слово начинает координировать восприятие ребенка).

В области мышления ребёнок в раннем возрасте начинает обнаруживать скрытые сущностные связи между объектами, то есть формируется наглядно-действенное мышление. Л. С. Выготский выявил, что в раннем возрасте в зависимости от характера обобщения уровень развития мышления характеризуется синкретами и комплексами. Синкреты — обобщение по чисто субъективным связям — характерны для первой фазы раннего возраста (1 — 1,6 года), комплексы — обобщение по конкретно-фактической, но случайной связи — характеры для второй фазы раннего возраста (1,6 — 3 года).

Эмоционально-личностное развитие[править | править код]

В раннем возрасте происходит формирование типа привязанности к близкому взрослому. Дж. Боулби давал определение привязанности как модели поведения, которая обеспечивает сохранение контактов с близким взрослым и удовлетворяет потребность ребёнка в безопасности. Примерно к 2-3 годам формируется устойчивый тип привязанности, свидетельством этого является реакция ребёнка на разлуку с близким взрослым (реакция может быть разной в зависимости от сформированного типа привязанности; в случае надёжной привязанности ребёнок быстро успокаивается при разлуке с близким взрослым и радуется его возвращению).

Также в этот возрастной период возникают начальные формы социальных эмоций. К ним относят эстетические, моральные чувства (чувство стыда, вины, гордости), сочувствие и сопереживание другому человеку.

Примечания[править | править код]

- ↑ Л. С. Выготский. Проблема возрастной периодизации детского развития. — Вопросы психологии. — Москва, 1972. — С. 114 — 123.

- ↑ Д. Б. Эльконин. Избранные психологические труды. — Москва: Педагогика, 1989.

- ↑ 1 2 О. А. Карабанова. Возрастная психология. — Москва: Айрис-Пресс, 2005.

- ↑ М. И. Лисина. Проблемы онтогенеза общения. — Москва, 1986.

См. также[править | править код]

- Анальная стадия

- Кризис трёх лет

- Дошкольный возраст

- Детство

- Возрастная периодизация

- Возраст

- Психосоциальное развитие

- Психосексуальное развитие

Источник