Тазовое предлежание особенности развития ребенка

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 декабря 2014;

проверки требуют 9 правок.

Тазовое предлежание — вариант расположения плода в матке, при котором его тазовый конец предлежит ко входу в малый таз женщины. Роды в тазовом предлежании встречаются в 3 — 5 % случаев и считаются патологическими из-за большого числа осложнений, особенно у плода. Перинатальная смертность в 4 — 5 раз выше, чем при головных предлежаниях.

Диагноз тазового предлежания ставится по данным УЗИ, не ранее 32 недель беременности. До этого ребенок может переворачиваться из одной позиции в другую не один раз.

После 32 — 34 недель можно применять специальную гимнастику, которая поможет ребенку перевернуться. Разработаны также методы принудительного переворота — наружный акушерский поворот. Однако после него некоторые дети все же возвращаются обратно в тазовое предлежание.

Роды ведутся обычно кесаревым сечением, особенно если плод мужского пола. Риск осложнений при этом ниже. При родах через естественные родовые пути применяется пособие по Цовьянову.

Классификация[править | править код]

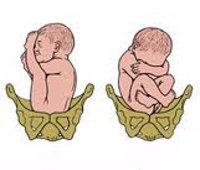

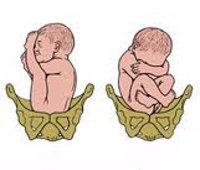

Различают три варианта тазовых предлежаний:

- Чистое ягодичное — ножки плода согнуты в тазобедренных суставах, колени выпрямлены и прижаты к животу. Встречается в 50 — 70 % случаев, чаще у рожающих в первый раз.

- Ножное — одно или оба бедра разогнуты, ножка находится у выхода из матки. Наблюдается в 10 — 30 % случаев чаще у повторнородящих.

- Смешанное (ягодично-ножное) — бёдра согнуты, колени также согнуты. Наблюдается в 5 — 10 % случаев [1].

Этиология[править | править код]

До 32 недель беременности в матке еще достаточно места для свободного движения плода. По мере роста он стремится занять положение головкой вниз, так как более объемный тазовый конец при этом размещается в более просторной части матки, в области дна. К 32 неделям в 25 % случаев сохраняет тазовое предлежание, а к моменту родов их количество снижается до 3 %. Соответственно, вероятность тазового предлежания повышается в случае преждевременных родов.

Причины, по которым плод принимает положение тазовым концом вниз могут быть:

- Многоплодная беременность. При этом зачастую один плод находится в головном, а другой в тазовом предлежании;

- Многоводие или маловодие;

- Патология плода: гидроцефалия, анэнцефалия и др. пороки развития;

- Патология матки: миома матки, нарушение тонуса мускулатуры матки;

- Патология плаценты: предлежание плаценты, расположение её в области трубных углов;

- Последствия кесарева сечения.

Диагностика[править | править код]

Диагностика обычно не вызывает затруднений. Тазовое предлежание на поздних сроках можно определить при наружном осмотре — Прием Леопольда, аускультация, а также более детально на УЗИ и на влагалищном исследовании.

Биомеханизм родов при тазовом предлежании[править | править код]

Вставление ягодиц во входе в малый таз происходит межвертельной линией в

косом или поперечном размерах.

Первый момент биомеханизма родов — внутренний поворот ягодиц — состоит в том, что при переходе из широкой части таза в узкую, ягодицы поворачиваются в прямой размер таза. Поворот ягодиц заканчивается в плоскости выхода из малого таза. Одновременно с поворотом передняя ягодица опускается ниже задней, подходит своей подвздошной костью под нижний край лонного сочленения, где фиксируется. Вокруг этой точки фиксации происходит второй момент биомеханизма родов.

Второй момент биомеханизма родов — сгибание позвоночника в пояснично-крестцовом отделе и рождение задней ягодицы, вслед за которой через вульварное кольцо окончательно рождается передняя ягодица, и плод с

выпрямленным позвоночником появляется до пупочного кольца. Ягодицы

поворачиваются из прямого в косой размер таза, т.к. в это время плечики вступают своим биакромиальным размером в косой размер входа в таз и

поступательными движениями опускаются в полость таза.

Третий момент биомеханизма родов — внутренний поворот плечиков начинается при переходе из широкой части в узкую и заканчивается на тазовом дне установлением плечиков в прямом размере выхода таза. Переднее плечико опускается и фиксируется под лоном на границе верхней и средней трети.

Четвертый момент биомеханизма родов — сгибание позвоночника в шейно-грудном отделе, в результате чего заднее плечико выкатывается над промежностью, а затем

рождается полностью переднее плечико и ручка.

Пятый момент биомеханизма родов — внутренний поворот головки. Головка вступает в таз стреловидным швом в поперечном или косом размере, противоположном тому, в котором проходили ягодицы и плечики. При переходе из широкой в узкую часть таза головка совершает внутренний поворот, в результате которого стреловидный шов устанавливается в прямой размер выхода таза, а опустившаяся головка фиксируется подзатыльем под лоном.

Шестой момент биомеханизма родов — сгибание головки — происходит на тазовом дне вокруг точки фиксации подзатылья о нижний край лона. Вначале над промежностью рождается подбородок, затем лицо, лоб и теменная часть и последним затылочный бугор.

Головка прорезывается малым или средним косым размером. Конфигурации головки при этом механизме не происходит.

Травматизация промежности и влагалища при тазовых предлежаниях значительная, т.к. последующая головка имеет большие размеры за счет отсутствия конфигурации и рождении её в большинстве случаев средним косым размером (диаметр — 10 см, окружность — 33-34 см).

Ведение беременности[править | править код]

В связи с повышенным риском родов в тазовом предлежании его необходимо постараться изменить на головное.

После 32 недель беременной назначается специальная гимнастика, способствующая перевороту плода. Полезно плавание в бассейне, так как при этом сила тяжести уменьшается и облегчает переворот[2].

На сроке 34 — 38 недель можно применить наружный профилактический поворот плода на головку. Однако, его выполнение несет риск травматизации плода, а в некоторых случаях может оказаться неэффективным из-за того, что плод переворачивается обратно.

Противопоказания к наружному повороту:

- Патология матки: аномалии строения, рубец, повышенный тонус;

- Патология плода: предлежание плаценты, много- и маловодие, обвитие пуповины

- Патология со стороны матери: гестоз, ожирение, узкий таз, возраст после 30 лет, бесплодие, беременность после ЭКО.

В случае устойчивого тазового предлежания к сроку родов беременная госпитализируется в отделение патологии роддома для определения группы риска и способа ведения родов. Женщинам с высоким и средним риском при тазовом предлежании показано кесарево сечение.

Возможные осложнения во время родов[править | править код]

- Преждевременное излитие околоплодных вод;

- Слабость родовой деятельности;

- Внутриутробная гипоксия плода;

- Запрокидывание ручек (во втором периоде родов);

- Возникновение заднего вида;

- Разгибание и ущемление головки.

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Айламазян Э. К. и соавт. Акушерство. Учебник для медвузов. СПБ, «СпецЛит», 2000. С.182 — 184.

Ссылки[править | править код]

- Medscape: Breech Delivery. Andrew D Jenis, MD; Chief Editor: Pamela L Dyne (англ.)

- Тазовое предлежание на Мама.ру

- Гимнастика при тазовом предлежании

- Роды при тазовом предлежании плода

Источник

Тазовое предлежание плода – продольное расположение плода в матке с обращенными ко входу в малый таз ножками или ягодицами. Беременность при тазовом предлежании плода нередко протекает в условиях угрозы прерывания, гестоза, фетоплацентарной недостаточности, гипоксии плода, родовых травм. Диагностика тазового предлежания плода производится с помощью наружного и влагалищного исследования, эхографии, допплерографии, КТГ. Лечение тазового предлежания включает комплексы корригирующей гимнастики, проведение профилактического наружного поворота плода, заблаговременный выбор способа родоразрешения.

Общие сведения

Тазовые предлежания плода в акушерстве и гинекологии встречаются в 3-5 % случаев от всех беременностей. Ведение беременности и родов при тазовом предлежании плода требует квалифицированной и высокопрофессиональной помощи женщине и ребенку. При тазовом предлежании плода во время родов первыми по родовым путям проходят ягодицы или ножки ребенка. При этом шейка матки находится еще в недостаточно сглаженном и раскрытом состоянии, поэтому продвижение головки, как наиболее крупной и плотной части плода, оказывается затруднительным. При тазовом предлежании роды могут протекать неосложненно, однако существует повышенная опасность асфиксии, мертворождения плода, родовых травм ребенка и матери.

Тазовое предлежание плода

Классификация тазовых предлежаний плода

К вариантам тазового предлежания плода относятся ножные и ягодичные предлежания. На долю ножных предлежаний приходится 11-13% случаев всех тазовых предлежаний плода. Ножное предлежание может быть полным (обеими ножками), неполным (одной ножкой) или коленным (коленями плода). Ягодичные предлежания встречаются наиболее часто. В 63-75% случаев диагностируется неполное (чисто ягодичное) предлежание, при котором ко входу в малый таз прилежат только ягодицы, а ножки плода оказываются вытянутыми вдоль туловища. При смешанном ягодичном предлежании (20-24%) ко входу в малый таз обращены не только ягодицы, но и ножки плода, согнутые в коленных или тазобедренных суставах.

При различных вариантах тазового предлежания плода развитие биомеханизма родов имеет свои особенности. При чисто ягодичном предлежании, некрупном плоде и нормальных размерах таза матери возможны неосложненные самостоятельные роды. При ножном и смешанном предлежании роды через естественные родовые пути сопряжены со значительными рисками для новорожденного – асфиксией, выпадением пуповины и отдельных частей плода.

Причины тазовых предлежаний плода

Факторы, обусловливающее тазовое предлежание плода, многочисленны и изучены не до конца. Препятствовать установлению головки ко входу в малый таз может наличие у женщины фибромы матки, опухолей яичников, анатомического сужения или неправильной формы таза, аномалий строения матки (внутриматочной перегородки, гипоплазии, двурогой или седловидной матки).

Тазовое предлежание может наблюдаться при повышенной подвижности плода, вызванной многоводием, гипотрофией или недоношенностью, гипоксией, микроцефалией, анэнцефалией, гидроцефалией и другими факторами, связанными с патологией ребенка. С другой стороны, ограниченная подвижность плода в полости матки при маловодии, короткой пуповине или ее обвитии также способствует формированию неправильного предлежания.

К тазовому предлежанию плода может приводить акушерско-гинекологический анамнез матери, отягощенный неоднократными выскабливаниями матки, эндометритами, цервицитами, многократными беременностями, абортами, осложненными родами. Данные состояния часто приводят к развитию патологического гипертонуса нижних сегментов матки, при котором головка стремится занять положение в верхних, менее спазмированных отделах полости матки. Изменение тонуса миометрия также может быть вызвано рубцом на матке, нейроциркуляторной дистонией, неврозом, переутомлением беременной, перенесенным стрессом и т. д. Тазовое предлежание плода нередко сочетается с низким расположением или предлежанием плаценты.

В многочисленных наблюдениях, которые проводит акушерство и гинекология, отмечается, что тазовое предлежание плода развивается у тех женщин, которые сами были рождены в аналогичной ситуации, поэтому рассматривается вопрос о наследственной обусловленности ножных и ягодичных предлежаний.

Особенности течения беременности

При тазовом предлежании плода течение беременности, гораздо чаще, чем при головном, сопряжено с угрозой или самопроизвольным прерыванием, развитием гестоза и фетоплацентарной недостаточности. Эти состояния, в свою очередь, негативно влияют на созревании нервной, эндокринной и других систем плода. При тазовом предлежании у плода с 33-36 недели гестации происходит замедление процессов созревания структур продолговатого мозга, что сопровождается перицеллюлярным и периваскулярным отеком. При этом нейросекреторные клетки фетального гипофиза начинают работать с повышенной активностью, приводя к преждевременному истощению функции коркового слоя надпочечников, снижению защитно-адаптационных реакций плода.

Изменения в фетальных половых железах представлены гемодинамическими расстройствами (венозным стазом, мелкоточечными кровоизлияниями, отеком ткани), что в дальнейшем может проявиться патологией гонад – гипогонадизмом, синдромом истощения яичников, олиго- или азооспермией и т. д. При тазовых предлежаниях повышается частота развития врожденных пороков сердца, ЦНС, ЖКТ, опорно-двигательного аппарата у плода. Нарушения маточно-плацентарного кровотока проявляются гипоксией, высокой частотой сердцебиений, снижением двигательной активности плода. Во время родов при тазовом предлежании плода нередко развивается дискоординированная или слабая родовая деятельность. Наиболее грубые изменения наблюдаются в случаях смешанного ягодичного или ножного предлежания.

Диагностика тазового предлежания плода

Об устойчивом тазовом предлежании плода следует говорить после 34-35-ой недели гестации. До этого срока расположение предлежащей части может быть изменчивым. Тазовое предлежание плода определяется благодаря проведению наружного акушерского и влагалищного исследований.

Тазовое предлежание плода характеризуется более высоким стоянием дна матки, не отвечающим сроку гестации. Приемы наружного исследования позволяют определить в области лона мягковатую, неправильной формы, малоподвижную часть плода, не способную к баллотированию. В области дна матки, напротив, удается пальпировать крупную, округлую, твердую и подвижную часть — головку плода. Сердцебиение прослушивается выше или на уровне пупка.

При внутреннем гинекологическом исследовании в случае чисто ягодичного предлежания прощупывается объемная мягковатая часть, в которой можно различить крестец, копчик, паховый сгиб. При ножном или смешанном ягодичном предлежании удается различить стопы плода с пяточными буграми и короткими пальчиками.

Позиция и ее вид при тазовом предлежании устанавливаются по расположению спинки, крестца и межвертельной линии плода. Ягодичное предлежание плода необходимо отличать от таких вариантов головного предлежания, как лицевое и лобное. Уточнение данных в отношении тазового предлежания плода производится с помощью УЗИ, в частности, трехмерной эхографии. Функциональное состояние плода оценивается с помощью допплерографии маточно-плацентарного кровотока и кардиотокографии.

Ведение беременности и родов

У пациенток, относящихся к группам повышенного риска по формированию тазового предлежания, в ходе беременности проводятся мероприятия по предотвращению фетоплацентарной недостаточности, нарушений сократительной активности матки, осложнений со стороны плода. Беременной рекомендуется соблюдение щадящего режима с полноценным ночным сном и дневным отдыхом, сбалансированная диета для профилактики гипертрофии плода.

С беременными проводится психопрофилактическая работа, направленная на обучение приемам мышечной релаксации и снятия нервной возбудимости. С 35-ой недели гестации назначается корригирующая гимнастика по Дикань, Грищенко и Шулешовой, Кайо, способствующая изменению тонуса миометрия и мышц брюшной стенки, переводу плода из тазового предлежания в головное. В ряде случаев назначаются спазмолитические препараты прерывистыми курсами.

Проведение наружного профилактического поворота плода на головку по Архангельскому в ряде случаев оказывается неэффективным и даже опасным. Рисками такого акушерского приема может служить наступление преждевременной отслойки плаценты, разрыва плодных оболочек, преждевременных родов, разрыва матки, травм и острой гипоксии плода. Данные обстоятельства в последние годы ограничивают применения наружного акушерского пособия в практике лечения тазовых предлежаний плода.

Беременная с тазовым предлежанием плода на 38-39-ой неделе гестации госпитализируется в акушерский стационар для планирования тактики родов. При неосложненной акушерской ситуации (удовлетворительном состоянии плода и роженицы, соразмерности таза и плода, биологической готовности материнского организма, чисто ягодичном предлежании и др.) возможны роды через естественные родовые пути. При этом осуществляется профилактика преждевременного вскрытия плодного пузыря, постоянный мониторный КТГ-контроль за плодом и сокращениями матки, медикаментозное предупреждение аномалий родовой деятельности и гипоксии плода, обезболивание (эпидуральная анестезия в родах), акушерская помощь для скорейшего рождения головки.

Кесарево сечение при тазовом предлежании плода планируется при отягощенном акушерском анамнезе матери (длительном бесплодии, мертворождении, гестозах, переношенной беременности, резус-конфликте, привычном невынашивании), возрасте первородящей старше 30 лет, наступлении данной беременности вследствие ЭКО, крупном плоде, предлежании плаценты, рубце на матке и др. показаниях. Экстренное кесарево сечение также показано в случае нестандартных ситуаций при самостоятельных родах.

Осложнения родов при тазовом предлежании

У детей, рожденных в тазовом предлежании, нередко определяются внутричерепные травмы, энцефалопатия, травмы позвоночника, дисплазия тазобедренных суставов. При выявлении асфиксии плода или аспирации околоплодных вод требуются соответствующие реанимационные мероприятия. Новорожденные в ранний неонатальный период подлежат тщательному обследованию невролога. К типичным для тазового предлежания плода родовым травмам у женщин относятся разрывы промежности, шейки матки, влагалища и вульвы, повреждения костей таза.

Профилактическое направление предусматривает тщательное обследование и коррекцию нарушений у женщин, планирующих беременность; выявление беременных групп риска по развитию тазового предлежания плода и проведение своевременной и адекватной подготовки к родам; заблаговременный выбор тактики родов и их ведение под непрерывным контролем акушера-гинеколога.

Источник