Средовые факторы развития движений ребенка

КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оптимальное и неоптимальное соотношение среды и видов движения ребенка, этапы развития

| Идеальная (оптимальная) развивающая среда, развивающее обучение | Неоптимальная среда развития: условия НТР, урбанизация, интенсивное обучение |

| Преобладание природной среды | Преобладание городской среды |

| Преобладание сигналов первой сигнальной системы | Преобладания второй сигнальной системы |

| Оптимальный сенсорный поток | Избыток символьной информации и дезинформации |

| Деятельность на свету и в темноте | Деятельность только в освещенных помещениях |

| Оптимум движений | Гипокинезия, дискинезия |

| Трехмерное пространство движений | Преобладание движения по плоскости |

| Опорная поверхность упругая | Опорная поверхность статичная |

| Наличие микро-, мезо- и макрорельефа | Рельеф опорной поверхности сглажен |

| Богатые природные сенсорные потоки | Шумы массовой культуры, «электронный смог» |

| Частая смена вертикального прямого, горизонтального и перевернутого положения тела | Редкая смена положения тела, отсутствие перевернутой позы |

Таблица 7

в дошкольном учреждении

| Средовые комплексы и средства | Водная, бассейн, большие гимнастические мячи | Водная, бассейн, большие гимнастические мячи, батуты, упругие маты | Рельефные (неровные) покрытия, варьирование от мягких до жестких, скользкие покрытия, лед | Приспособления для лазания: лесенки, канаты, сети, большие гимнастические мячи | Балансиры, модули разной плотности, атрибуты художественной гимнастики: мячи, ленты, палки, обручи | Социум: богатая предметная среда с гармоничным сочетанием факторов первой и второй сигнальных систем |

| Развиваемое движение | Плавание | Переход к движениям в трехмерном пространстве, развитие антигравитационных систем (ортостаза) | Ползание | Лазание | Прямостояние и прямохождение в единстве с манипуляциями и балансированием | Социализирован- ные движения: осанка, стиль ходьбы и бега, бытовые и профессиональные движения, танец, речь, письмо, творчество |

техники и комплексы для коррекции выявленных неоптимальностей опорно-двигательного аппарата, а в дальнейшем и для последующего развития ОДС.

Почти 90% наших детей имеют следующие отклонения в строении опорно-двигательного аппарата: неравновесный мышечный тонус, слабость мышц брюшного пресса, нарушения осанки, плоскостопие, неоптимальность статических положений тела и движений. Все эти нарушения должны обязывать педагогов использовать развивающие двигательные программы для формирования ОДС, применяя методы диагностики только для детей с выраженными нарушениями развития и органической патологией.

Программы формирования ОДС способствуют нормализации мышечного тонуса, активации деятельности нервной системы как реализации энергетического фактора развития через биологически активные зоны, моторно-висцериальной оптимизации через брюшное дыхание, рефлекторные и ассоциативные связи мышц с внутренними органами, а также на коррекцию общих для современных детей имеющихся исходных недоразвитий опорно-двигательного аппарата.

Первый уровень в формировании ОДС направлен на оптимальную статику, осанку и постановку стопы. Он строится на развитии устойчивого равновесия, ориентации ребенка по отношению к опорной поверхности в гравитационном поле. Внешне кажется, что тело человека не совершает движений, однако происходит очень большая внутренняя работа. Для поддержания позы требуется динамическое перераспределение мышечного тонуса и микродвижения мышц. Все это осуществляется в тесной координации с дыханием, центральной гемодинамикой, перистальтикой кишечника, жеванием. При развитии оптимальной статики необходимо чередовать неодинаковые опорные среды: неровную и ровную, неустойчивую и устойчивую, упругую и податливую. С этой целью должны широко применяться балансиры-полусферы, большие мячи, модули поролоновые, резиновые, деревянные; массажные коврики и др. Для маркирования опорной оси позвоночника и активации кинестетического фактора следует использовать «сигнальный груз», положенный на голову. Нужно применять перевернутые стойки, различные кинезиологические техники, способствующие нормализации мышечного тонуса.

Второй уровень формирования ОДС – это основные манипуляции и локомоции: плавание, ползание, лазание, ходьба, бег, бытовые и спортивные движения. Этот уровень требует тренировки автоматизма, непроизвольной регуляции для построения «штампа движения», что диалектически приводит через произвольную регуляцию к формированию индивидуального стиля конкретного движения. Последовательность формирования способов передвижения должна отражать средовую этапность развития движений: плавание, ползание, лазанье, ходьба, бег. В этих локомоциях адекватно отрабатываются зрительно-, слухо-, тактильно-, ритмо- и другие сенсомоторные координации, которые реализуют факторы развития нервной системы. Второй уровень также тесно связан с развитием двигательных способностей, отражающихся в основных двигательных качествах: силе, скорости, координации, ловкости, выносливости, гибкости. ОДС второго уровня – основных манипуляций и локомоций – тесно связан с формированием статики, осанки и движений.

Третий уровень формирования ОДС – это формирование психоэмоциональных и музыкально-ритмических движений. Он опирается на эмоциональные и биоритмические особенности личности в музыкально-ритмической сфере предметно-двигательной среды, выражается в танце, выразительном движении, хореографии, пении. При этом фундаментальной основой организации морфофункциональных процессов в организме: дыхание, сердцебиение, ритмы мозга, перистальтика полых органов, сокращение и расслабление мышц и т. д. – являются биоритмы. Выраженный резонансный эффект взаимодействия внутренних и внешних для организма биоритмов проявляется в улучшении психоэмоционального состояния, активации деятельности мозга (энергетический фактор), развитии и функционировании всех органов и систем организма.

Четвертый уровень формирования оптимального динамического двигательного стереотипа направлен на высокосоциализированные движения, тонкую моторику кисти и артикуляции, связан с развитием второй сигнальной системы и социальной адаптацией личности. Все предыдущие уровни ОДС органично вбирает в себя социализация движений и мышечных групп. У человека она осуществляется с учетом хода эволюции и онтогенеза по следующим направлениям:

1. Формирование мышечных двигательных систем поиска, доставки, анализа, переработки и отправки вербальной, сенсорной и структурной информации. Ее получение осуществляется как в средовых потоках информации, так и в непосредственном общении людей.

Социализация тесно связана с развитием тонкой моторики кисти и движениями, которые ею осуществляются, – письмо, работа на компьютере, творческие движения, трудовые операции и работа артикуляционного аппарата и мышечных групп, обеспечивающих мимику и жестикуляцию. Максимальная социализация движений проявляется в условиях, обогащенных эмоциональными и музыкально-ритмическими компонентами, что, в первую очередь, может применяться в различных областях искусства и в конкурсной профессионально-творческой деятельности.

2. К социализации движений следует отнести поддержание вертикального положения тела в статике и динамике системы ортостаза: поддержание осанки, прямосидения, прямостояния, прямохождения, бега.

3. Гармоничное развитие двигательных способностей и соответствующих им основных двигательных качеств: ловкости, координации, быстроты, силы, выносливости, гибкости. В большей степени здесь оценивается их гармоничное, эмоциональное, сбалансированное с социальными условиями проявление, а не максимальный (биологически обусловленный) результат проявления двигательных качеств.

4. Социализация человека и его движений характеризует наивысшее развитие произвольной регуляции психомоторных и сенсомоторных процессов, обеспечивающих все виды человеческой деятельности, а также умение владеть собой, способность управлять своими движениями, эмоциями, мыслями.

Умение управлять своим здоровьем, деятельностью практически всех внутренних органов, владение аутотренингом также являются признаком и критерием социализации движений и мышечной системы. Вершиной уровня социализированных движений является высшее профессиональное, спортивное и коммуникативное мастерство.

Все выделенные уровни ОДС взаимодействуют между собой и соответствуют этапам развития движений человека.

Таким образом, развивающие двигательные программы последовательно формируют оптимальный двигательный стереотип, что происходит при взаимодействии организма с компонентами предметно-двигательной среды и является основой развития ребенка, а также формирования его здоровья.

Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 1118; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

Источник

Обеспечение

здоровья детей, полноценное развитие

их организма составляют серьезную

проблему в современном обществе. Врачи,

педагоги и родители отмечают тот факт,

что наблюдаются отставание, задержки,

нарушения, отклонения и несоответствие

нормам развития у большого количества

детей, а также неполноценность их

здоровья. В первую очередь это касается

нервной системы и опорно-двигательного

аппарата. Усилия медицинских работников

в основном направлены на лечение

заболеваний, а деятельность педагогов

редко включает оздоравливающие и

развивающие методы работы с детьми.

Практически не разработаны подходы к

процессу обучения с позиций развивающей

ребенка предметно-двигательной среды.

Современная

система дошкольного образования

опирается лишь на санитарно-гигиенические

нормы, обеспечивающие условия жизни

ребенка, а также разрабатывает и

определяет нормы уровня развития

двигательных качеств и навыков.

Существует

единая основа проблем физического и

нервно-психического развития ребенка,

которая потребовала и обусловила

создание двигательных программ,

содействующих нормальному развитию

ребенка. В настоящее время эта проблема

развития искусственно разделена на две

составляющие: физическим развитием и

физической подготовленностью занимаются

педагоги по физической культуре, а

нервно-психическое развитие обеспечивают

педагоги, психологи и неврологи. В

современной системе дошкольного

образования полноценные программы

развития этих двух составляющих не

сформированы.

На

основе исследований И. К. Шилковой, А.

С. Большева, Ю. Р. Силкина и других

сделана попытка объединить две

составляющие целостного процесса

развития, совместив их со средовым

развивающим подходом.

В

основе их развивающих двигательных

программ положено сопоставление данных

сравнительно-физиологического и

онтогенетического исследований

врожденных и приобретенных форм

двигательной и рефлекторной деятельности,

которое показывает, что в самом широком

смысле функциональное развитие нервной

системы в онтогенезе отражает

филогенетические закономерности ее

развития (А. А. Волохов, 1968, 1979). Это

подтверждается изменениями функциональных

и биохимических процессов в мозге в

процессе онто- и филогенеза (Н. А.

Вержбинская, 1964; Е. И. Крепе, 1967; З.

Д. Пигарева, 1975). Двигательная активность

как кинетический фактор определяет

развитие организма и нервной системы

совместно с генетическим фактором и

под влиянием сенсорной разномодальной

информации (Н. А. Бернштейн, Г. Шеперд,

1987). Полноценное физическое развитие,

формирование правильной осанки, развитие

двигательных способностей и оптимального

двигательного стереотипа посредством

развивающего движения строятся на

основе гармоничной последовательной

организации нервной системы, ее

чувствительных и двигательных центров,

анализаторов. Поэтому программа

дошкольного образования по физическому

развитию и здоровью должна быть

направлена в одинаковой степени как на

телесное и функциональное (физическое),

так и на нервно-психическое развитие

ребенка.

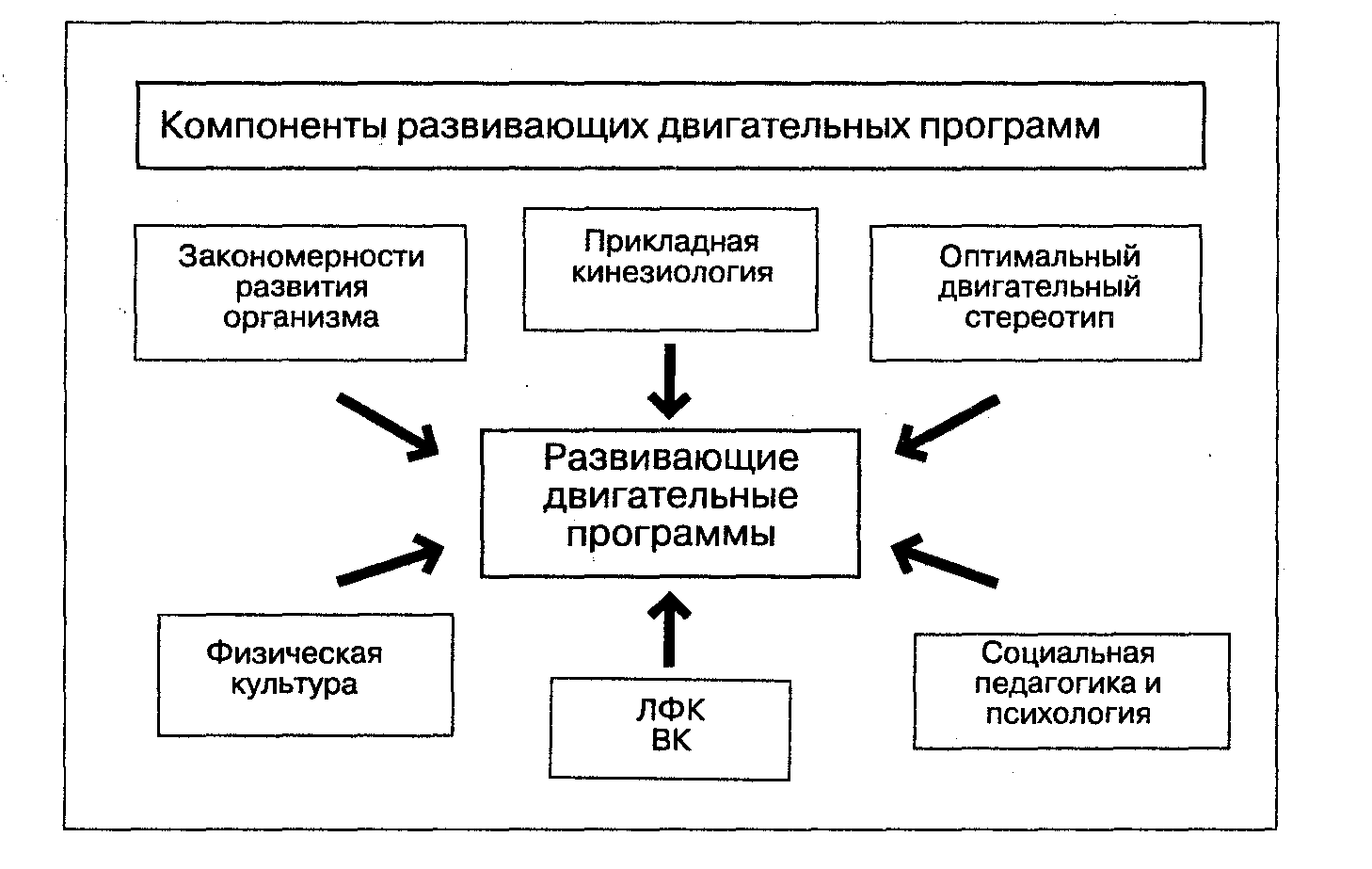

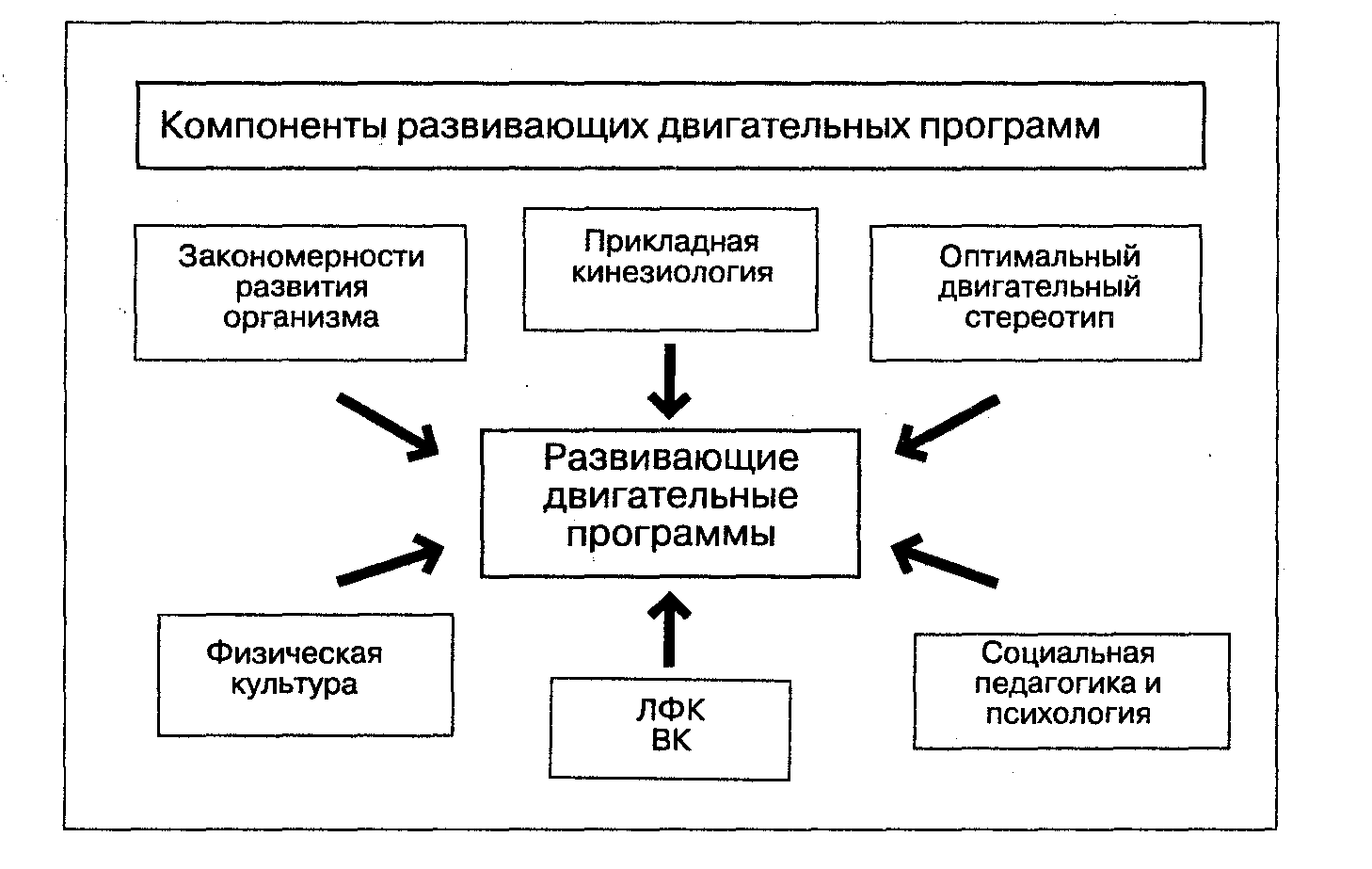

При

создании программ авторы опирались на

фундаментальные разработки теории

физического воспитания, лечебной

физической культуры (ЛФК), врачебного

контроля (ВК), социальной педагогики и

психологии, прикладной кинезиологии и

др. (рис. 1).

Рис. 1

«В

основу развивающих программ положены

принципы системного подхода. При анализе

закономерностей развития учитывались:

1) особенности воздействия среды на

развитие организма, 2) оптимальный

двигательный стереотип как конечный и

одновременно промежуточный (базовый

для следующего этапа) результат каждого

этапа развития как основополагающая

цель физического развития, 3) характеристика

базовых факторов развития организма,

нервной системы – собственно процесса

развития «изнутри». Новизна авторского

подхода в разработанных программах

соответственно имеет три основные

особенности. Первая особенность –

сопоставление средовых закономерностей

эволюционного (филогенетического) и

индивидуального онтогенетического

развития движений, врожденных и

приобретенных форм двигательной и

рефлекторной деятельности. Движение

ребенка (и аналогично животных в эволюции)

совершается различном окружении – в

водной, наземной, социальной и других

средах. В результате исследования был

отобран и сформирован закономерный

комплекс двигательных развивающих сред

для растущего ребенка.

Вторая

особенность – введение в систему

оптимального двигательного стереотипа,

характеризующего этапную и конечную

цель двигательного развития. Авторы

считают, что при постановке целей

двигательного развития оптимальный

двигательный стереотип более приемлем,

чем устоявшаяся ориентация педагогов

на двигательные качества, навыки, на

спортивный результат.

Третья

особенность – включение в систему и

реализация базовых факторов развития,

специфических для формирования нервной

системы и психики ребенка. Базовые

факторы развития в большей степени

относятся к нервной системе, анализаторам,

формированию сенсомоторных и психомоторных

процессов. При этом на первый план

выходит координация, сопряжение, с одной

стороны, тонких установочных движений

глаз, мышц шеи, уха при улавливании

сенсорной информации и, с другой стороны,

движений рук, частей тела, мышц лица,

губ, языка при двигательном ответе.

Физическое развитие в этом случае

первоначально проявляется как развитие

нервной системы и психических функций

ребенка. Через оптимальное формирование

центров регуляции дыхания, кровообращения,

обмена веществ, координации движений

развитие нервной системы опосредует

развитие всего организма и в том числе

опорно-двигательного аппарата»25.

Развитие

движений в течение жизни ребенка

соотносится с эволюцией движений у

живых существ. В организме человека и

высших животных сохраняется память обо

всех предшествующих этапах своей

эволюции. Это отражено такой

последовательностью локомоторных

движений младенца: плавание, ползание,

лазание, прямохождение. И. К. Шилкова,

А. С. Большев, Ю. Р. Силкин (2001) считают,

что пятимиллионнолетняя эволюция вида

Ноmo

Sаpiens

сформировала определенный комплекс

ключевых движений и развивающих сред,

необходимый для развития ребенка (см.

табл.4).

В

филогенезе животные последовательно

проходят, а также живут и двигаются в

определенных средах: вода – рельефная

земная поверхность – упругая лесная

среда (ветви деревьев) – рельефная

земная поверхность – реорганизованная

современным человеком среда (город, дом

или квартира).

Соответственно

этим сменяемым друг друга средам в

животном мире эволюционируют следующие

формы передвижений, или локомоций:

плавание в упругой среде (рыбы и морские

животные); «выход на сушу», противодействие

гравитации, «отрыв» тела от поверхности

земли; ползание (земноводные и

пресмыкающиеся); лазание по упругим

ветвям деревьев (обезьяны); передвижение

на четвереньках, начало прямостояния,

прямохождения, бег (обезьяночеловек) и

формирование зрелого стиля, походки,

бега, осанки у человека. Такая же

последовательность вырисовывается и

в индивидуальном развитии человека.

Так,

на первом этапе развития движений еще

до рождения плод плавает в околоплодной

жидкости, которая оказывает смягчающий

эффект при резких движениях. Одновременно

проявляется упругость этой жидкой

среды, регулирующей и ограничивающей

избыточность движения плода, обеспечивающей

трехмерный и объемный характер

перемещений плода с матерью во всех

трех плоскостях. Эти движения определяют

развитие трех важнейших центров

заднего мозга: вестибулярных и слуховых

ядер, которые связаны с ориентацией

тела в трехмерном пространстве; центров

координации движений частей и всего

тела, которые располагаются в мозжечке;

центров регуляции сложных движений,

кровообращения и дыхания в продолговатом

мозге. Качающиеся, плавающие совместные

с матерью движения плода, а затем и

новорожденного адекватны для сенситивного

к ним мозга плода и ребенка.

В

настоящее время нередки ситуации, когда

женщина малоподвижна, лежит на сохранении

беременности, использует тугое пеленание

новорожденного, не берет его на руки,

тогда организм ребенка лишается фактора

воздействии,я и уже на самом раннем

этапе не создаются условия для правильного

развития.

Второй

этап развития движений тесно связан с

первым, на этом этапе формируются

системы противодействия гравитации. В

первый год своей жизни ребенок в момент

рождения повторяет «выход животных из

морской невесомости на сушу» – в мир

тяжести и гравитации. Поэтому только к

двум месяцам за счет развития и укрепления

мышц шеи ребенок сможет удерживать

голову, в период с 5–6 до 8 месяцев по

мере развития и укрепления мышц

туловища, позвоночника он может садиться,

а к 12 месяцам своего существования –

вставать вертикально.

Когда

в процессе эволюции живые существа из

водной среды вышли на сушу, то это

многократно увеличило нагрузку на

организм, в результате чего потребовалась

перестройка опорно-двигательного

аппарата и систем регуляции.

Нечто

похожее происходит с ребенком в момент

родов, когда водная поддерживающая

дородовая среда сменяется и ребенок

оказывается в условиях гравитации.

Поэтому переходный период от момента

рождения до 1 года жизни ребенка ему

необходимо обеспечить промежуточные

двигательные среды и комплексы движений.

На

этом этапе приемлемо: «плавать раньше,

чем ходить»; следует отказаться от

пеленания и от принятого «не брать

ребенка на руки».

Первые

полгода своей жизни ребенок не может

самостоятельно двигаться и это требует

от родителей активного содействия.

Ребенок должен совершать «пассивное»

плавание в качестве «наездника» на

руках родителей, подобно детенышу

обезьяны, и получать необходимые

вестибулярные, зрительные и кинестетические

импульсы. Это обеспечивает реализацию

кинетического, кинестетического и

пространственного факторов развития,

а также формирование синестезий –

взаимосвязей органов чувств и анализаторов.

Таблица

4

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник