Созревание и функциональное развитие ребенка

Ñîçðåâàíèå ìîçãà â îíòîãåíåçå ðåáåíêà

Ãîëîâíîé ìîçã êàê ìíîãîóðîâíåâàÿ ñòðóêòóðà íåðàâíîìåðíî ñîçðåâàåò â õîäå èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Âî âíóòðèóòðîáíîì ïåðèîäå îäíîâðåìåííî ñ çàêëàäêîé è ðàçâèòèåì îñíîâíûõ æèçíåííî âàæíûõ îðãàíîâ ïåðâûìè íà÷èíàþò ôîðìèðîâàòüñÿ îòäåëû ìîçãà, ãäå ðàñïîëîæåíû íåðâíûå öåíòðû, îáåñïå÷èâàþùèå èõ ôóíêöèîíèðîâàíèå (ïðîäîëãîâàòûé ìîçã, ÿäðà ñðåäíåãî è ïðîìåæóòî÷íîãî ìîçãà). Ê êîíöó âíóòðèóòðîáíîãî ïåðèîäà ó ÷åëîâåêà îïðåäåëåííîé ñòåïåíè çðåëîñòè äîñòèãàþò ïåðâè÷íûå ïðîåêöèîííûå ïîëÿ. Ê ìîìåíòó ðîæäåíèÿ óðîâåíü çðåëîñòè ñòðóêòóð ìîçãà ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü êàê æèçíåííî âàæíûå ôóíêöèè (äûõàíèå, ñîñàíèå è äð.), òàê è ïðîñòåéøèå ðåàêöèè íà âíåøíèå âîçäåéñòâèÿ, ò. å. îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèíöèï ìèíèìàëüíîãî è äîñòàòî÷íîãî îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèé. Çàêîíîìåðíûé õîä ñîçðåâàíèÿ ñòðóêòóð ìîçãà â ïðåíàòàëüíîì ïåðèîäå îáåñïå÷èâàåò íîðìàëüíîå èíäèâèäóàëüíîå ðàçâèòèå, íàðóøåíèÿ ñîçðåâàíèÿ ïðèâîäÿò ê áëèæàéøèì è îòäàëåííûì íåáëàãîïðèÿòíûì ïîñëåäñòâèÿì, ïðîÿâëÿþùèìñÿ â íåðâíî-ïñèõè÷åñêîì ñòàòóñå è ïîâåäåíèè ðåáåíêà.

ïîñòíàòàëüíîì ïåðèîäå ïðîäîëæàåòñÿ èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå ìîçãà, â îñîáåííîñòè åãî âûñøèõ îòäåëîâ êîðû áîëüøèõ ïîëóøàðèé.

Íåéðîííàÿ îðãàíèçàöèÿ êîðû áîëüøèõ ïîëóøàðèé â îíòîãåíåçå.  ðàçâèòèè êîðû áîëüøèõ ïîëóøàðèé âûäåëÿþòñÿ äâà ïðîöåññà ðîñò êîðû è äèôôåðåíöèðîâêà åå íåðâíûõ ýëåìåíòîâ. Íàèáîëåå èíòåíñèâíîå óâåëè÷åíèå øèðèíû êîðû è åå ñëîåâ ïðîèñõîäèò íà ïåðâîì ãîäó æèçíè, ïîñòåïåííî çàìåäëÿÿñü è ïðåêðàùàÿñü â ðàçíûå ñðîêè ê 3 ãîäàì â ïðîåêöèîííûõ, ê 7 ãîäàì â àññîöèàòèâíûõ îáëàñòÿõ. Ðîñò êîðû ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ìåæíåéðîíàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà (ðàçðåæåíèå êëåòîê) â ðåçóëüòàòå ðàçâèòèÿ âîëîêíèñòîãî êîìïîíåíòà (ðîñòà è ðàçâåòâëåíèÿ äåíäðèòîâ è àêñîíîâ) è êëåòîê ãëèè, îñóùåñòâëÿþùåé ìåòàáîëè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ðàçâèâàþùèõñÿ íåðâíûõ êëåòîê, êîòîðûå óâåëè÷èâàþòñÿ â ðàçìåðàõ.

Ïðîöåññ äèôôåðåíöèðîâêè íåéðîíîâ, íà÷èíàÿñü òàêæå â ðàííåì ïîñòíàòàëüíîì ïåðèîäå, ïðîäîëæàåòñÿ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ïîä÷èíÿÿñü êàê ãåíåòè÷åñêîìó ôàêòîðó, òàê è âíåøíåñðåäîâûì âîçäåéñòâèÿì.

Ïåðâûìè ñîçðåâàþò àôôåðåíòíûå è ýôôåðåíòíûå ïèðàìèäû íèæíèõ ñëîåâ êîðû, ïîçæå ðàñïîëîæåííûå â áîëåå ïîâåðõíîñòíûõ ñëîÿõ. Ïîñòåïåííî äèôôåðåíöèðóþòñÿ ðàçëè÷íûå òèïû âñòàâî÷íûõ íåéðîíîâ. Ðàíüøå ñîçðåâàþò âåðåòåíîîáðàçíûå êëåòêè, ïåðåêëþ÷àþùèå àôôåðåíòíóþ èìïóëüñàöèþ èç ïîäêîðêîâûõ ñòðóêòóð ê ðàçâèâàþùèìñÿ ïèðàìèäíûì íåéðîíàì. Çâåçä÷àòûå è êîðçèí÷àòûå êëåòêè, îáåñïå÷èâàþùèå âçàèìîäåéñòâèå íåéðîíîâ è öèðêóëÿöèþ âîçáóæäåíèÿ âíóòðè êîðû, ñîçðåâàþò ïîçæå. Çàêàí÷èâàÿñü âîçáóäèòåëüíûìè è òîðìîçíûìè ñèíàïñàìè íà òåëàõ íåéðîíîâ, ýòè êëåòêè ñîçäàþò âîçìîæíîñòü ñòðóêòóðèðîâàíèÿ èìïóëüñíîé àêòèâíîñòè íåéðîíîâ (÷åðåäîâàíèå ðàçðÿäîâ è ïàóç), ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé íåðâíîãî êîäà. Äèôôåðåíöèðîâêà âñòàâî÷íûõ íåéðîíîâ, íà÷àâøàÿñÿ â ïåðâûå ìåñÿöû ïîñëå ðîæäåíèÿ, íàèáîëåå èíòåíñèâíî ïðîèñõîäèò â ïåðèîä îò 3 äî 6 ëåò. Èõ îêîí÷àòåëüíàÿ òèïèçàöèÿ â ïåðåäíåàññîöèàòèâíûõ îáëàñòÿõ êîðû îòìå÷àåòñÿ ê 14-ëåòíåìó âîçðàñòó.

Ôóíêöèîíàëüíî âàæíûì ôàêòîðîì ôîðìèðîâàíèÿ íåéðîííîé îðãàíèçàöèè êîðû áîëüøèõ ïîëóøàðèé ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå îòðîñòêîâ íåðâíûõ êëåòîê äåíäðèòîâ è àêñîíîâ, îáðàçóþùèõ âîëîêíèñòóþ ñòðóêòóðó.

Àêñîíû, ïî êîòîðûì â êîðó ïîñòóïàåò àôôåðåíòíàÿ èìïóëüñàöèÿ, â òå÷åíèå ïåðâûõ òðåõ ìåñÿöåâ æèçíè ïîêðûâàþòñÿ ìèåëèíîâîé îáîëî÷êîé, ÷òî ñóùåñòâåííî óñêîðÿåò ïîñòóïëåíèå èíôîðìàöèè ê íåðâíûì êëåòêàì ïðîåêöèîííîé êîðû.

Âåðòèêàëüíî îðèåíòèðîâàííûå àïèêàëüíûå äåíäðèòû îáåñïå÷èâàþò âçàèìîäåéñòâèå êëåòîê ðàçíûõ ñëîåâ, è â ïðîåêöèîííîé êîðå îíè ñîçðåâàþò â ïåðâûå íåäåëè æèçíè, äîñòèãàÿ ê 6-ìåñÿ÷íîìó âîçðàñòó III ñëîÿ. Äîðàñòàÿ äî ïîâåðõíîñòíûõ ñëîåâ, îíè îáðàçóþò êîíå÷íûå ðàçâåòâëåíèÿ.

Áàçàëüíûå äåíäðèòû, îáúåäèíÿþùèå íåéðîíû â ïðåäåëàõ îäíîãî ñëîÿ, èìåþò ìíîæåñòâåííûå ðàçâåòâëåíèÿ, íà êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ ìíîæåñòâåííûå êîíòàêòû àêñîíîâ äðóãèõ íåéðîíîâ. Ñ ðîñòîì áàçàëüíûõ äåíäðèòîâ è èõ ðàçâåòâëåíèé óâåëè÷èâàåòñÿ âîñïðèíèìàþùàÿ ïîâåðõíîñòü íåðâíûõ êëåòîê.

Ñïåöèàëèçàöèÿ íåéðîíîâ â ïðîöåññå èõ äèôôåðåíöèàöèè è óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà è ðàçâåòâëåííîñòè îòðîñòêîâ ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ îáúåäèíåíèÿ íåéðîíîâ ðàçíîãî òèïà â êëåòî÷íûå ãðóïïèðîâêè íåéðîííûå àíñàìáëè.  íåéðîííûå àíñàìáëè âêëþ÷àþòñÿ òàêæå êëåòêè ãëèè è ðàçâåòâëåíèÿ ñîñóäîâ, îáåñïå÷èâàþùèå êëåòî÷íûé ìåòàáîëèçì âíóòðè íåéðîííîãî àíñàìáëÿ.

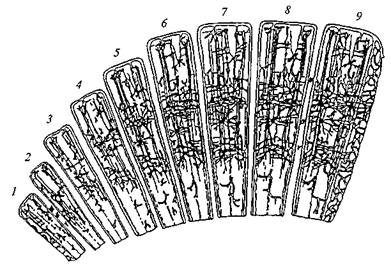

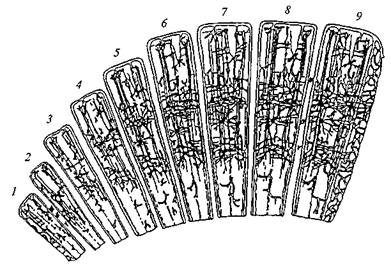

ðàçâèòèè êîðû è ôîðìèðîâàíèè àíñàìáëåâîé îðãàíèçàöèè â îíòîãåíåçå âûäåëÿþò ñëåäóþùèå ýòàïû (ðèñ. 50).

Ðèñ. 50. Âîçðàñòíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ àíñàìáëåâîé îðãàíèçàöèè êîðû áîëüøèõ ïîëóøàðèé îò ðîæäåíèÿ äî 20 ëåò. Ñõåìà ïîñòðîåíà íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ ìîðôîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ìîçãà ÷åëîâåêà

1 íîâîðîæäåííûå; 2 3 ìåñ æèçíè; 3 6 ìåñ; 4 1 ãîä; 5 3 ãîäà; 6 56 ëåò; 7 9-10 ëåò; 8 1214 ëåò; 9 1820 ëåò

Ê ìîìåíòó ðîæäåíèÿ âåðòèêàëüíî ðàñïîëîæåííûå ïèðàìèäíûå êëåòêè â íèæíåì ñëîå è èõ àïèêàëüíûå äåíäðèòû ñîçäàþò ïðîîáðàç êîëîíêè, êîòîðàÿ ó íîâîðîæäåííûõ áåäíà ìåæêëåòî÷íûìè ñâÿçÿìè.

1-é ãîä æèçíè õàðàêòåðèçóåòñÿ óâåëè÷åíèåì ðàçìåðîâ íåðâíûõ êëåòîê, äèôôåðåíöèàöèåé çâåçä÷àòûõ âñòàâî÷íûõ íåéðîíîâ, óâåëè÷åíèåì äåíäðèòíûõ è àêñîííûõ ðàçâåòâëåíèé. Âûäåëÿåòñÿ àíñàìáëü íåéðîíîâ êàê ñòðóêòóðíàÿ åäèíèöà, îêðóæåííàÿ òîíêèìè ñîñóäèñòûìè ðàçâåòâëåíèÿìè.

Ê 3 ãîäàì àíñàìáëåâàÿ îðãàíèçàöèÿ óñëîæíÿåòñÿ ðàçâèòèåì ãíåçäíûõ ãðóïïèðîâîê, âêëþ÷àþùèõ ðàçíûå òèïû íåéðîíîâ.

56 ëåò íàðÿäó ñ ïðîäîëæàþùåéñÿ äèôôåðåíöèàöèåé è ñïåöèàëèçàöèåé íåðâíûõ êëåòîê íàðàñòàþò îáúåì ãîðèçîíòàëüíî ðàñïîëîæåííûõ âîëîêîí è ïëîòíîñòü êàïèëëÿðíûõ ñåòåé, îêðóæàþùèõ àíñàìáëü. Ýòî ñïîñîáñòâóåò äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ ìåæíåéðîíàëüíîé èíòåãðàöèè â îïðåäåëåííûõ îáëàñòÿõ êîðû.

Ê 9-10 ãîäàì óñëîæíÿåòñÿ ñòðóêòóðà îòðîñòêîâ èíòåðíåéðîíîâ è ïèðàìèä, óâåëè÷èâàåòñÿ ðàçíîîáðàçèå àíñàìáëåé, ôîðìèðóþòñÿ øèðîêèå ãîðèçîíòàëüíûå ãðóïïèðîâêè, âêëþ÷àþùèå è îáúåäèíÿþùèå âåðòèêàëüíûå êîëîíêè.

1214 ëåò â íåéðîííûõ àíñàìáëÿõ ÷åòêî âûðàæåíû ðàçíîîáðàçíûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ôîðìû ïèðàìèäíûõ íåéðîíîâ, âûñîêîãî óðîâíÿ äèôôåðåíöèðîâêè äîñòèãàþò èíòåðíåéðîíû; â àíñàìáëÿõ âñåõ îáëàñòåé êîðû, âêëþ÷àÿ àññîöèàòèâíûå êîðêîâûå çîíû, çà ñ÷åò ðàçâåòâëåíèé îòðîñòêîâ óäåëüíûé îáúåì âîëîêîí ñòàíîâèòñÿ çíà÷èòåëüíî áîëüøå óäåëüíîãî îáúåìà êëåòî÷íûõ ýëåìåíòîâ.

Ê 18 ãîäàì àíñàìáëåâàÿ îðãàíèçàöèÿ êîðû ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì äîñòèãàåò óðîâíÿ âçðîñëîãî ÷åëîâåêà.

Çàêîíîìåðíîñòè ñîçðåâàíèÿ ñòðóêòóð ìîçãà â îíòîãåíåçå. Îñíîâíàÿ çàêîíîìåðíîñòü â õàðàêòåðå ñîçðåâàíèÿ ìîçãà êàê ìíîãîóðîâíåâîé èåðàðõè÷åñêè îðãàíèçîâàííîé ñèñòåìû ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî ýâîëþöèîííî áîëåå äðåâíèå ñòðóêòóðû ñîçðåâàþò ðàíüøå. Ýòî ïðîñëåæèâàåòñÿ â õîäå ñîçðåâàíèÿ ñòðóêòóð ìîçãà ïî âåðòèêàëè: îò ñïèííîãî ìîçãà è ñòâîëîâûõ îáðàçîâàíèé ãîëîâíîãî ìîçãà, îáåñïå÷èâàþùèõ æèçíåííî âàæíûå ôóíêöèè, ê êîðå áîëüøèõ ïîëóøàðèé. Ïî ãîðèçîíòàëè ðàçâèòèå èäåò îò ïðîåêöèîííûõ îòäåëîâ, âêëþ÷àþùèõñÿ â îáåñïå÷åíèå ýëåìåíòàðíûõ êîíòàêòîâ ñ âíåøíèì ìèðîì óæå ñ ìîìåíòà ðîæäåíèÿ, ê àññîöèàòèâíûì, îòâåòñòâåííûì çà ñëîæíûå ôîðìû ïñèõè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Äëÿ ðàçâèòèÿ êàæäîãî ïîñëåäóþùåãî óðîâíÿ íåîáõîäèìî ïîëíîöåííîå ñîçðåâàíèå ïðåäûäóùåãî. Òàê, äëÿ ñîçðåâàíèÿ ïðîåêöèîííîé êîðû íåîáõîäèìî ôîðìèðîâàíèå ñòðóêòóð, ÷åðåç êîòîðûå ïîñòóïàåò ñåíñîðíî-ñïåöèôè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ. Äëÿ ðàçâèòèÿ â îíòîãåíåçå àññîöèàòèâíûõ êîðêîâûõ çîí íåîáõîäèìî ôîðìèðîâàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå ïåðâè÷íûõ ïðîåêöèîííûõ îòäåëîâ êîðû. Òàê, íàðóøåíèå â ðàííåì âîçðàñòå ïðîåêöèîííûõ êîðêîâûõ çîí ïðèâîäèò ê íåäîðàçâèòèþ îáëàñòåé áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ (âòîðè÷íûå ïðîåêöèîííûå è àññîöèàòèâíûå îòäåëû). Ýòîò ïðèíöèï ðàçâèòèÿ ñòðóêòóð ìîçãà â îíòîãåíåçå Ë.Ñ. Âûãîòñêèé îáîçíà÷èë êàê íàïðàâëåíèå «ñíèçó ââåðõ».

Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïîçæå ñîçðåâàþùèå ñòðóêòóðû íå ïðîñòî íàäñòðàèâàþòñÿ íàä óæå ñóùåñòâóþùèìè, à âëèÿþò íà èõ äàëüíåéøåå ðàçâèòèå. Òàê, ïðè èññëåäîâàíèè àêòèâíîñòè îòäåëüíûõ íåéðîíîâ áûëî ïîêàçàíî, ÷òî òîëüêî ïîñëå ñîçðåâàíèÿ ïðîåêöèîííîé êîðêîâîé çîíû íåéðîíû ðåëåéíîãî ÿäðà òàëàìóñà ïðèîáðåòàþò ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ðåàêöèþ çðåëîãî òèïà â îòâåò íà àôôåðåíòíûé ñòèìóë.

Ñôîðìèðîâàííàÿ ìíîãîóðîâíåâàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîçãà íîñèò èåðàðõè÷åñêèé õàðàêòåð. Âåäóùóþ ðîëü â îñóùåñòâëåíèè öåëîñòíîé èíòåãðàòèâíîé ôóíêöèè ìîçãà ïðèîáðåòàþò âûñøèå îòäåëû êîðû áîëüøèõ ïîëóøàðèé, óïðàâëÿþùèå ïîä÷èíåííûìè èì ñòðóêòóðàìè áîëåå íèçêîãî óðîâíÿ. Òàêîé ïðèíöèï èåðàðõè÷åñêîé îðãàíèçàöèè ñòðóêòóð çðåëîãî ìîçãà Ë.Ñ. Âûãîòñêèé îáîçíà÷èë êàê íàïðàâëåíèå «ñâåðõó âíèç».

Äëèòåëüíûé è ãåòåðîõðîííûé õàðàêòåð ñîçðåâàíèÿ ñòðóêòóð ìîçãà îïðåäåëÿåò ñïåöèôèêó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìîçãà â ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ïåðèîäàõ.

Источник

Головной мозг как

многоуровневая структура неравномерно

созревает в ходе индивидуального

развития. Во внутриутробном периоде

одновременно с закладкой и развитием

основных жизненно важных органов первыми

начинают формироваться отделы мозга,

где расположены нервные центры,

обеспечивающие их функционирование

(продолговатый мозг, ядра среднего и

промежуточного мозга). К концу

внутриутробного периода у человека

определенной степени зрелости достигают

первичные проекционные поля. К моменту

рождения уровень зрелости структур

мозга позволяет осуществлять как

жизненно важные функции (дыхание, сосание

и др.), так и простейшие реакции на внешние

воздействия, т.е. осуществляется принцип

минимального и достаточного обеспечения

функций. Закономерный ход созревания

структур мозга в пренатальном периоде

обеспечивает нормальное индивидуальное

развитие, нарушения созревания приводят

к ближайшим и отдаленным неблагоприятным

последствиям, проявляющимся в

нервно-психическом статусе и поведении

ребенка.

В постнатальном

периоде продолжается интенсивное

развитие мозга, в особенности его высших

отделов — коры больших полушарий.

Нейронная

организация коры больших полушарий в

онтогенезе.

В развитии коры больших полушарий

выделяются два процесса — рост коры и

дифференцировка ее нервных элементов.

Наиболее интенсивное увеличение ширины

коры и ее слоев происходит на первом

году жизни, постепенно замедляясь и

прекращаясь в разные сроки — к 3 годам

в проекционных, к 7 годам в ассоциативных

областях. Рост коры происходит за счет

увеличения межнейронального пространства

(разрежение клеток) в результате развития

волокнистого компонента (роста и

разветвления дендритов и аксонов) и

клеток глии, осуществляющей метаболическое

обеспечение развивающихся нервных

клеток, которые увеличиваются в размерах.

Процесс дифференцировки

нейронов, начинаясь также в раннем

постнатальном периоде, продолжается в

течение длительного периода индивидуального

развития, подчиняясь как генетическому

фактору, так и внешнесредовым воздействиям.

Первыми созревают

афферентные и эфферентные пирамиды

нижних слоев коры, позже — расположенные

в более поверхностных слоях. Постепенно

дифференцируются различные типы

вставочных нейронов. Раньше созревают

веретенообразные клетки, переключающие

афферентную импульсацию из подкорковых

структур к развивающимся пирамидным

нейронам. Звездчатые и корзинчатые

клетки, обеспечивающие взаимодействие

нейронов и циркуляцию возбуждения

внутри коры, созревают позже. Заканчиваясь

возбудительными и тормозными синапсами

на телах нейронов, эти клетки создают

возможность структурирования импульсной

активности нейронов (чередование

разрядов и пауз), что является основой

нервного кода. Дифференцировка вставочных

нейронов, начавшаяся в первые месяцы

после рождения, наиболее интенсивно

происходит в период от 3 до 6 лет. Их

окончательная типизация в переднеассоциативных

областях коры отмечается к 14-летнему

возрасту.

Функционально

важным фактором формирования нейронной

организации коры больших полушарий

является развитие отростков нервных

клеток — дендритов и аксонов, образующих

волокнистую структуру.

Аксоны, по которым

в кору поступает афферентная импульсация,

в течение первых трех месяцев жизни

покрываются миелиновой оболочкой, что

существенно ускоряет поступление

информации к нервным клеткам проекционной

коры.

Вертикально

ориентированные апикальные дендриты

обеспечивают взаимодействие клеток

разных слоев, и в проекционной коре они

созревают в первые недели жизни, достигая

к 6-месячному возрасту III

слоя. Дорастая до поверхностных слоев,

они образуют конечные разветвления.

Базальные дендриты,

объединяющие нейроны в пределах одного

слоя, имеют множественные разветвления,

на которых образуются множественные

контакты аксонов других нейронов. С

ростом базальных дендритов и их

разветвлений увеличивается воспринимающая

поверхность нервных клеток.

Специализация

нейронов в процессе их дифференциации

и увеличение количества и разветвленности

отростков создают условия для объединения

нейронов разного типа в клеточные

группировки — нейронные ансамбли. В

нейронные ансамбли включаются также

клетки глии и разветвления сосудов,

обеспечивающие клеточный метаболизм

внутри нейронного ансамбля.

В развитии коры и

формировании ансамблевой организации

в онтогенезе выделяют следующие этапы

(рис. 50).

К моменту рождения

вертикально расположенные пирамидные

клетки в нижнем слое и их апикальные

дендриты создают прообраз колонки,

которая у новорожденных бедна межклеточными

связями.

Рис. 50. Возрастные

преобразования ансамблевой организации

коры

больших полушарий

от рождения до 20 лет. Схема построена

на

основе результатов

морфологического исследования мозга

человека

1 — новорожденные;

2—3 мес. жизни; 3 — 6 мес.; 4 — 1 год; 5—3

года;

6 — 5—6 лет; 7— 9—10

лет; 8 — 12—14 лет; 9— 18—20 лет

1-й год жизни

характеризуется увеличением размеров

нервных клеток, дифференциацией

звездчатых вставочных нейронов,

увеличением дендритных и аксонных

разветвлений. Выделяется ансамбль

нейронов как структурная единица,

окруженная тонкими сосудистыми

разветвлениями.

К 3 годам ансамблевая

организация усложняется развитием

гнездных группировок, включающих разные

типы нейронов.

В 5—6 лет наряду с

продолжающейся дифференциацией и

специализацией нервных клеток нарастают

объем горизонтально расположенных

волокон и плотность капиллярных сетей,

окружающих ансамбль. Это способствует

дальнейшему развитию межнейрональной

интеграции в определенных областях

коры.

К 9—10 годам

усложняется структура отростков

интернейронов и пирамид, увеличивается

разнообразие ансамблей, формируются

широкие горизонтальные группировки,

включающие и объединяющие вертикальные

колонки.

В 12—14 лет в нейронных

ансамблях четко выражены разнообразные

специализированные формы пирамидных

нейронов, высокого уровня дифференцировки

достигают интернейроны; в ансамблях

всех областей коры, включая ассоциативные

корковые зоны, за счет разветвлений

отростков удельный объем волокон

становится значительно больше удельного

объема клеточных элементов.

К 18 годам ансамблевая

организация коры по своим характеристикам

достигает уровня взрослого человека.

Закономерности

созревания структур мозга в онтогенезе.

Основная закономерность в характере

созревания мозга как многоуровневой

иерархически организованной системы

проявляется в том, что эволюционно более

древние структуры созревают раньше.

Это прослеживается в ходе созревания

структур мозга по вертикали: от спинного

мозга и стволовых образований головного

мозга, обеспечивающих жизненно важные

функции, к коре больших полушарий. По

горизонтали развитие идет от проекционных

отделов, включающихся в обеспечение

элементарных контактов с внешним миром

уже с момента рождения, к ассоциативным,

ответственным за сложные формы психической

деятельности.

Для развития

каждого последующего уровня необходимо

полноценное созревание предыдущего.

Так, для созревания проекционной коры

необходимо формирование структур, через

которые поступает сенсорно-специфическая

информация. Для развития в онтогенезе

ассоциативных корковых зон необходимо

формирование и функционирование

первичных проекционных отделов коры.

Так, нарушение в раннем возрасте

проекционных корковых зон приводит к

недоразвитию областей более высокого

уровня (вторичные проекционные и

ассоциативные отделы). Этот принцип

развития структур мозга в онтогенезе

Л. С. Выготский обозначил как направление

«снизу вверх».

Следует подчеркнуть,

что позже созревающие структуры не

просто надстраиваются над уже

существующими, а влияют на их дальнейшее

развитие. Так, при исследовании активности

отдельных нейронов было показано, что

только после созревания проекционной

корковой зоны нейроны релейного ядра

таламуса приобретают специализированную

реакцию зрелого типа в ответ на афферентный

стимул.

Сформированная

многоуровневая организация мозга носит

иерархический характер. Ведущую роль

в осуществлении целостной интегративной

функции мозга приобретают высшие отделы

коры больших полушарий, управляющие

подчиненными им структурами более

низкого уровня. Такой принцип иерархической

организации структур зрелого мозга

Л.С. Выготский обозначил как направление

«сверху вниз».

Длительный и

гетерохронный характер созревания

структур мозга определяет специфику

функционирования мозга в различных

возрастных периодах.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

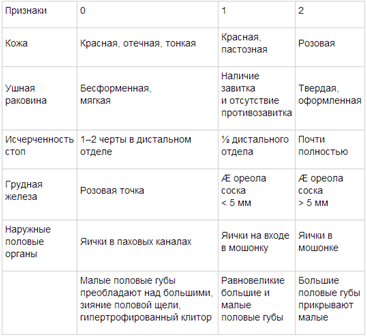

Зрелость

новорождённого — один из наиболее

важных показателей внутриутробного

развития. Её определяют по совокупности

морфологических, клинических,

функциональных и биохимических признаков

при сопоставлении с должными значениями

для данного гестационного возраста

новорождённого. Очевидно, что у каждого

новорождённого важно определить степень

зрелости для данного гестационного

возраста. Незрелость считают одним из

признаков ЗРП, однако классификации

незрелости в МКБ10 нет.

Зрелость

новорожденного ребенка определяется

по совокупности морфологических

(клинических) и функциональных признаков

по отношению к гестационному возрасту,

а также биохимическими показателями.

Под

зрелостью понимают готовность органов

и систем ребенка к обеспечению его

внеутробного существования.

Зрелым

считается здоровый доношенный ребенок,

у которого морфологическое и функциональное

состояние органов и систем соответствует

его сроку гестации. Все недоношенные

дети являются незрелыми по отношению

к доношенным. Но, в то же время, они могут

быть достаточно зрелыми в функциональном

отношении к своему гестационному

возрасту, однако их органы и системы

неспособны обеспечить их существование

во внеутробной жизни. Среди доношенных

новорожденных также могут встречаться

незрелые. Это дети, у которых морфологическая

и функциональная зрелость ниже их срока

гестации. Гестационный возраст определяют

акушеры-геникологи при объективном

обследовании беременной (шевеление

плода, высота стояния дна матки, срок

последней менструации, по данным УЗИ,

параметрам альфа-фетопротеина.

Степень

морфологической зрелости младенца

устанавливается по комплексу внешних

признаков: пропорции тела, плотности

костей черепа и размеру родничков,

наличию первородной смазки при рождении,

развитию грудных желез, форме ушных

раковин, состоянию кожных покровов,

выполнению ногтевой пластинкой ногтевого

ложа и т. д. В 1971 г. Петруссом была

предложена оценочная таблица степени

зрелости, которая включает в себя 5

внешних морфологических признаков:

Þ

ушная раковина;

Þ

диаметр ореола сосков;

Þ

исчерченность стоп;

Þ

наружные половые органы;

Þ

цвет кожи.

Каждый

из указанных признаков оценивается от

0 до 2 баллов. Полученная сумма баллов

прибавляется к 30. Итоговый результат

соответствует степени морфологической

зрелости новорожденного ребенка. Если

он совпадает с гестационным возрастом,

следовательно, ребенок зрел к своему

сроку гестации. Все недоношенные дети

являются незрелыми, в тоже время, они

могут быть достаточно зрелыми в

функциональном отношении к своему

гестационному возрасту, но неспособны

к во внеутробной жизни.

Функциональная

зрелость новорожденного ребенка

определяется зрелостью:

·

ЦНС — наличие и выраженность сосательного,

глотательного и других рефлексов периода

новорожденности, удержанием собственной

температуры тела при адекватном

температурном режиме окружающей среды;

·

органов дыхания — правильный ритм

дыхания, отсутствие приступов апноэ и

цианоза;

·

сердечно-сосудистой системы — правильный

ритм сердечных сокращений, нет расстройства

микроциркуляции, а также нормальным

функционированием других органов и

систем.

Таблица

2

Функциональные

особенности организма недоношенного

ребенка

Системы Функциональные

особенности

Нервная Синдром

угнетения: вялость, сонливость, слабый

крик, снижение мышечного тонуса и

физиологических

рефлексов; несовершенство терморегуляции

Дыхательная Первичные

ателектазы легких, лабильность частоты

и глубины дыхания, частые апноэ

Кровообращения Лабильность

частоты сердечных сокращений,

сосудистая дистония,

шумы вследствие функционирования

фетальных коммуникаций

Пищеварительная Снижение

толерантности к пище, повышенная

проницаемость кишечной слизистой

Мочевыделительная Низкая

фильтрационная, реабсорбционная,

концентрационная и секреторная функции

Иммунная Низкий

уровень клеточного и неспецифических

факторов защиты

Иная

система проведения оценки степени

зрелости и гестации была предложена

Дубовитцем с соавт. (Баларда). Она состоит

из 11 морфологических и 10 функциональных

признаков, оценка каждого из которых

проводится соответственно по 5-балльной

шкале. Полученная общая сумма баллов

соотносится к таблице, указывающей на

срок гестации новорожденного ребенка.

Использование этой системы дает более

точную оценку степени зрелости и

гестационного возраста новорожденного

ребенка

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник