Социальное развитие ребенка в неполной семье

Света Иванова

Развитие личности детей в полных и неполных семьях

Развитие личности детей в полных и неполных семьях

Семья играет исключительно важную роль в формировании и развитии личности ребенка. С первых мгновений жизни он развивается как социальное существо. Родители приобретают статус жизненно важных фигур автоматически, так как физическая жизнь в самом прямом смысле зависит от них; в дальнейшем потребность в их любви и одобрении приобретают для него такое же значение. Во взаимоотношениях с родителями ребенок черпает и осваивает поведенческие навыки, навыки межличностного общения, полоролевые образцы поведения многое другое. Родительское отношение — один из наиболее важных аспектов межличностных отношений в семье.

Семья во все времена находилась в центре внимания общественности. Особое внимание заслуживает положение в нашем обществе неполных семей. Неполная семья— это один из основных социально- демографических типов современной семьи. Неполная семья— это малая группа с частичными неполными связями, где нет традиционной системы отношений мать- отец- ребенок [3; c.71].

Причины увеличения числа семей с одним родителем

Рост неполных семей непосредственно связан со сферой брачно-семейных отношений:

— изменение моральных норм в области взаимоотношений полов;

— распространение добрачных связей,

— изменение традиционных ролей (семейных) мужчины и женщины;

— утрата семьей своей производственной функции;

— неподготовленность молодежи к браку;

— завышенные требования по отношению к брачному партнеру;

— алкоголизм и наркомания.

Источники формирования неполных семей:

Выделяют несколько источников формирования неполных семей. Наиболее массовый из них связан с распадом семьи вследствие развода супругов. Статистика свидетельствует, что только за 2015 год в городе Ижевске расторгнуто 3682, что на 715 больше, чем за 2014 год. Процент разводов к числу заключенных браков составил 82,2% [13; c. 165].

Накопленная исследователями социологическая информация свидетельствует о том, что наиболее распространенными причинами разводов являются алкоголизм, несхожесть характеров, измена или создание другой семьи. Обращает на себя внимание тот факт, что в подавляющем большинстве случаев инициатором развода выступает женщина. Что касается ранних браков, то они оказываются менее жизнестойкими, чем обычные. Этот процесс, несомненно, стимулируется социальной и гражданской незрелостью супругов, их безответственным, легкомысленным отношением к семье, а также увеличением числа вынужденных браков, вследствие беременности и рождения ребенка. Формированию неполных семей в значительной мере также способствует наблюдаемый в последнее десятилетие непропорциональный рост смертности мужчин в трудоспособном возрасте от неестественных причин (отравление, производственных травмы, военные действия и т. д.).

В связи с изменением моральных норм в области взаимоотношений полов, распространением добрачных связей, неподготовленности молодежи к браку, завышении требований к брачному партнеру увеличивается число детей, рожденных вне брака.

В настоящее время спектр неполных семей пополняется, помимо названных выше, семьями фактически раздельно проживающих супругов; за счет практики усыновления ребенка одинокой матерью, а также установлением опеки или попечительства в случае сиротства [6; c. 121].

Семья выполняет следующие функции:

— воспитательная функция;

— экономическая — заключается в желании членов семьи удовлетворить свои материальные потребности;

— эмоциональная функция- удовлетворение базовых психологических потребностей (потребность в признании, уважении, симпатии, эмоциональной поддержке);

— функция духовного общения — совместное проведение досуга, взаимное духовное обогащение (данная функция играет значительную роль духовном развитии человека);

— функция первичного социального контроля — обеспечение выполнения социальных норм членами семьи и др. [8; c. 54].

Понятно, что в монородительской (семья с одним родителем) семье перечисленные функции не могут реализовываться в полном объеме.

Существует ряд проблем, касающихся неполных семей, к которым относятся социально — экономические, педагогические, медицинские и психологические.

Среди проблем неполных семей в большинстве случаев особенно остро стоит проблема экономического характера (материальные трудности, испытываемые семьей). Совокупный бюджет семьи складывается из индивидуального трудового дохода, пособий, пенсий, компенсаторных выплат и льгот, определяемых государством, алиментов на детей после развода, подарков в деньгах или вещами, продуктов от родственников и друзей.

Так как, чаще всего, главой такой семьи является женщина, то стоит обратить внимание на политику занятости в стране в настоящее время. Сегодня идет вытеснение женщин с рабочих мест на биржу труда или в сферу низкооплачиваемых бюджетных учреждений. Необходимость содержания и воспитания ребенка/детей чаще побуждают женщин быть активнее и предприимчивее в поисках более оплачиваемой работы или дополнительного заработка.

В последнее время значительно сократился перечень социальных гарантий и снизился уровень социальной защиты. Женщина- мать, воспитывающая ребенка без отца, сама должна нести ответственность за благосостояние своей семьи. Особенную нужду испытывают неполные семьи, в которых растут дети с отклонениями от нормы в физическом или нервно- психическом развитии, а тем более дети – инвалиды. Если ребенок – инвалид нуждается в постоянном присмотре и уходе, то женщина не имеет никакой возможности улучшить материальное благосостояние, им приходится жить на пенсию по инвалидности ребенка и детское пособии [2; c.137].

Необходимость ухода за ребенком в отсутствие помощи со стороны, разрушение сферы бытовых услуг не позволяют женщине проявить себя в профессиональной сфере: решающее значение на их выбор и формирования поведения оказывает материальная ответственность. Многие женщины считают воспитание и уход за детьми своим главным предназначением и отодвигают на второй план профессиональный успех и карьеру. В то же время материальное благополучие и нередко занятость на двух работах отстраняет одинокую мать от воспитания и ухода за ребенком, и он предоставлен самому себе [14; c.161].

Даже самая заботливая женщина в неполной семье, физически не имеет достаточно времени для воспитания своего ребенка. Из-за чрезмерной занятости и трудовой перегруженности матери дети предоставлены сами себе.

Среди проблем неполных семей особенно остро стоит проблема ее функционирования как института воспитания и социализации детей. Правы те, кто полагает, что издержки воспитания детей в неполной семье связаны, прежде всего, с воздействием негативных экономических факторов Специфический образ жизни семьи с одним родителем ощутимо отражается на воспитательном процессе. Отсутствие одного родителя в семье может явиться причиной неполноценного, неудачного воспитания детей. В материнских неполных семьях мальчики не видят примера мужского поведения в семье, что способствует формированию в процессе их социализации неадекватного представления о ролевых функциях мужчины, мужа, отца. Поведение незамужней матери в семье во многом обусловлено отсутствием второго родителя. Это влияет и на социализацию воспитывающихся в материнских неполных семьях девочек, искажает их представления о ролевых функциях женщины, жены, матери. Дети, воспитывающиеся в монородительских семьях, лишены примера взаимоотношений мужчины и женщины в семье, что негативно влияет на их социализацию в целом и на подготовленность к будущей семейной жизни в частности. Педагогика оценивает показатель идентификации детей со своими родителями одним из основных критериев эффективности семейного воспитания. При этом ребенок выражает принятие нравственных и идеологических норм своих родителей. Осуществление этой составляющей воспитательного процесса в неполной семье деформируется в связи с отсутствием одного родителя. В отцовских неполных семьях к перечисленным выше проблемам добавляются отсутствие материнской ласки, без которой воспитание детей тоже не может быть полноценным [11; c. 116].

В рамках воспитательной деятельности одному родителю сложно осуществить полноценный контроль за ребенком и в целом влиять на их поведение. Эффективному воспитанию мешает ряд объективных причин: разрушается привычная триада в семье: «отец + мать + дети»; основная причина — чрезмерная занятость на работе, не позволяющая уделять детям достаточного внимания.

Следующая социальная характеристика, которая требует внимания общества к неполной семье с несовершеннолетними детьми, связана с качеством здоровья последних. Ученые-педиатры, исследующие уровень здоровья детей, приходят к неутешительному выводу: дети из неполных семей значительно чаще подвержены острым и хроническим заболеваниям. Женщина вынуждена, прежде всего, выполнять функции материального обеспечения семьи в ущерб традиционно материнским обязанностям воспитания и укрепления здоровья детей. Статистически значима частота наличия в неполной семье вредных привычек (курение, употребление алкоголя, социально-бытовая и жилищная неустроенность, несоблюдение гигиенических норм жизни, не обращаемость к врачам в случае болезни детей, самолечение и т. п. [7; c. 67].

В неполной семье оставшемуся родителю нетрудно создать у ребенка негативное представление об отсутствующем родителе, особенно если расставание было связано с разводом, уходом или чем-то, причиняющим сильную боль. Женщина, оставшаяся с детьми без мужа, должна очень постараться, чтобы ее ребенок не подумал, что все мужчины плохие.

Мальчик, который это слышит, с трудом поверит, что быть мужчиной хорошо.

Так как дети в неполной семье не могут наблюдать отношения между мужчинами и женщинами, то они вырастают, не имея целостной модели этих отношений.

Однако все эти проблемы разрешимы. Женщина — мать вполне может иметь адекватную, принимающую установку по отношению к мужчинам и быть достаточно зрелой, чтобы не создавать у детей негативного представления о них. Она может помочь своим детям установить добрые и близкие отношения со взрослыми мужчинами, которых она знает и уважает.

Мальчики в неполной семье сталкиваются с серьезнейшей проблемой, заласканные матерью или убедившись в том, что в обществе главенствуют женщины они начинают чувствовать, что мужчины – ничтожество [2; c. 193].

Девочка в неполной семье тоже может получить искаженное представление об отношениях между мужчинами и женщинами. Она или готова на роль прислуги — дает все и ничего не получает или чувствует, что может все делать самостоятельно и быть совершенно независимой.

В России сейчас более 72 миллионов семей. Среди семей более 11% неполных. В неполных семьях ежегодно остаются более полумиллиона детей. В силу своего состава неполная семья занимает особое положение, а ее влияние на развитие личности ребенка в разных возрастах изучена недостаточно. Актуальной является и проблема развития мальчиков и девочек в неполной семье. Воспитательная ситуация в такой семье отличается особой сложностью и своеобразием. В основном, в литературе рассматриваются вопросы, связанные с переживаниями ребенка во время развода родителей и послеразводный кризис, и очень мало работ об отсроченном влиянии распада семьи на развитие ребенка [2; c.197].

В своей работе с детьми, воспитывающимися одним родителем, психолог должен обратить внимание на младших школьников и подростков, поскольку полученные результаты свидетельствуют о том, что именно в младшем и среднем школьном возрасте неполная семья оказывает большее влияние на индивидуальность ребенка. Необходимо учитывать, что постразводная семья оказывает различные влияния на мальчиков и девочек. Учитывая выявленные у детей из неполных семей тревожность, низкую самооценку, коррекционная работа может быть направлена на снижение тревожности и повышение самооценки и уверенности в себе. Работа с девочками из неполных семей может быть направлена на развитие абстрактных форм мышления, поскольку они отличаются меньшей степенью сформированности интеллектуальных функций, преобладанием конкретных форм мышления.

На развитие личности ребенка влияют многие факторы. Один из основных — климат в семье, атмосфера семейных отношений, которой дышит ребенок. Во взаимоотношениях с родителями он обретает опыт общения с людьми. Ребенок воспринимает семейные ценности, пытается соответствовать определенным условностям, нравам и традициям, утвердившимся в семье его родителей.

Дети очень чутко и быстро улавливают даже малейшие нюансы в отношениях родителей между собой. Взаимоотношения матери и отца для ребенка постепенно становятся образцом для подражания. Если родители между собой доброжелательны, дружны, помогают друг другу, то подобные отношения у них формируются и с детьми, которые в свою очередь так же будут относиться ко всем окружающим их людям. Если родители враждуют, постоянно ссорятся за лидерство в семье, то и дети, как правило, ведут себя так же.

Когда отец властен и строг, а мать кротка и добра, то образцом для подражания может стать «мужской идеал». Особенно это относится к мальчикам. Однако в наше время при равноправии между полами! и девочки вполне могут следовать мужскому образцу поведения. Взаимоотношения между родителями — это то основание, на котором чаще всего базируется у человека выбор его собственного жизненного стиля. Наиболее общие характерные черты детей одной семьи (являются отражением той атмосферы, которая царила в их родительском доме). И, тем не менее, дети одной и той же семьи совсем не подобны друг другу. Чаще всего они бывают совершенно разными [12; c.208].

Существенным фактором, обусловливающим влияние семьи на формирование личности ребенка, является семейное окружение. Для каждой семьи характерны определенные отношения между ее членами. Каждая семья имеет свои отличительные черты.

Семья начинается с матери, отца и ребенка. Роль матери отличается от роли жены. Роль отца отличается от роли мужа. Появление малыша привносит новые особенности во взаимоотношения между супругами. Младенец — их единственный ребенок, вокруг которого сосредоточивается все родительское внимание. Между этими тремя членами семьи создаются определенные отношения. Чаще всего в центре всей семейной жизни оказывается ребенок. Безусловно, обязанности у матери по отношению к ребенку, особенно в первые годы его жизни, значительно шире, чем у отца. Таково предназначение женщины-матери. При рождении второго малыша снова изменяется положение каждого члена семьи. «Король-малыш» неожиданно оказывается «свергнутым с престола». Отныне он должен занять место в соответствии с изменившимся своим положением, которое его мама и папа, неведомо почему, допустили. Это случилось потому, что новый человек — младенец — занял место первого ребенка, который ищет возможность восстановить свое былое положение, причем на правах старшего. Между тем вновь появившийся малыш привыкает к своему месту в семье в качестве «младенца». Но такое его положение для старшего ребенка имеет совсем иной смысл.

Когда появляется третий ребенок, вновь происходит изменение положения всех членов семьи. Отныне в ней трое детей. Старшего «свергли с престола» еще раньше, и сейчас настала очередь второго ребенка. Теперь он находится в середине — между старшим и младшим каждым последующим родившимся ребенком семейное сообщество принимает новое очертание, с новыми воздействиями друг на друга и новыми взаимосвязями.

Таким образом, особенностью личностной сферы дошкольника, является его значительная эмоциональная возбудимость, которая накладывает отпечаток на весь психический облик ребенка. Свои переживания, впечатления, возникшие под воздействием окружающей среды, ребенок выражает в творчестве. Поэтому очень важно, зная особенности его личностной сферы, умело влиять на них, закладывая тем самым основу для развития личности.

Сравнительное исследование личностной сферы детей дошкольников из неполных семей, доказало гипотезу о том, что отрицательные эмоции как одна из распространенных форм отклоняющегося поведения детей формируется в результате действия социальных психологических факторов, которые приводят к росту агрессивности, тревожности и других отрицательных эмоций. Отрицательные эмоции оказывают влияние на все стороны жизни ребенка, в том числе и на общение ребенка со сверстниками и взрослыми. При всем этом, личность ребенка развивается. Своеобразно развивается и его эмоциональная сфера. Поэтому очень важно, опираясь на имеющиеся сохранные функции и возможности ребенка из неполной семьи и зная специфику, особенности, своеобразие его эмоциональной сферы, умело проводить коррекционную работу по устранению или частичному устранению отрицательных эмоций. Это будет играть важную роль в развитии личности ребенка в целом и в решении актуального вопроса социально трудовой адаптации в его дальнейшем.

Источник

Библиографическое описание:

Радецкая К. В. Особенности формирования личности ребенка в неполной семье // Молодой ученый. 2013. №6. С. 721-724. URL https://moluch.ru/archive/53/7147/ (дата обращения: 02.03.2020).

Важным инcтитутом cоциализации подраcтающего поколения является именно родительская семья. Ведь в cемье происходит формирование основ характера человека, его отношения к моральным и культурным ценноcтям, к труду. Cемья была и остается важнейшей социальной средой, в которой формируется личность и является основой в психологической поддержке и воспитании. Cерьезные cоциально-экономичеcкие и духовно-нравcтвенные трудноcти жизни являютcя cущественным фактором, который деcтабилизирует традиционные семейные отношения.

Семья на протяжении всей истории человечества находилаcь в центре внимания общеcтвенности, но значительное внимание заcлуживает положение в нашем общеcтве неполных cемей, она является одним из оcновных cоциально-демографичеcких типов cовременной cемьи. Неполная cемья — это малая группа c частичными неполными cвязями, где отcутствует традиционная система отношений мать-отец-ребенок. [1, с. 9]

Семейная жизнь испокон веков сложилась так, что родительские обязанности делятся между матерью и отцом, и при этом делятся неравномерно, но серьезные проблемы в воспитании ребенка обусловлены возникновением всё большего числа неполных семей и сейчас не являютcя редкоcтью одинокая мать, разведенные родители.

А. С. Макаренко придавал особое значение структуре семьи. Он ввел понятие «полная» и «неполная cемья», понимая под этим семью, которая не имеет отца или матери.

По данным Министерства труда и социального развития, каждый 7-й ребенок до 18 лет в России воспитывается в неполной семье. Большую часть неполных семей составляют матери с детьми (94 %). Папы-одиночки, явление крайне редкое, чаще даже встречаются дети-сироты, которых растят бабушки и дедушки. Самая распространенная модель неполной семьи — это родители матери-одиночки и сама мать с ребенком или даже несколькими детьми. [2, с. 29]

Рост неполных семей непосредственно связан со сферой брачно-семейных отношений:

1. изменяются моральные нормы при взаимоотношении полов;

2. увеличение добрачных связей;

3. изменяются семейные роли мужчины и женщины;

4. семья утрачивает свою репродуктивную функцию;

5. молодые люди не подготовлены к браку;

6. высокие требования к брачному партнеру;

7. алкоголизм и наркомания.

Проблемы неполных семьей и их влияние на развитие личности ребенка рассматривались в работах В. М. Целуйко, М. И. Буянова, И. Ф. Дементьевой и др.

Таким образом, для уcтранения негативных пcиxологичеcких и cоциальныx причин, деформирующиx развитие личноcти, мешающих нормальной адаптации детей из не-полных xемей в общеxтве, необходимо создание для них комплекcной cлужбы помощи и поддержки. Оcуществлять такую поддержку должны профеccиональные пcихологи и со-циальные педагоги всеми доступными им методами.

Для исследования межличностных отношений младших школьников была проведена методика Кинетический рисунок семьи. Это вариант Рисунка семьи методики, который предложили Р.Бернс и С.Кауфман в 1972 году. В нем необходимо нарисовать каждого из членов семьи, который выполняет какое-либо действие. Интерпретация материала основана на символическом толковании изображенных отношений, действий, предметов; при этом часть трактовок, предложенных авторами методики основана на принципе психоанализа.

Исследовательская работа во время педагогической практики в начальных классах позволила нам задействовать в эксперименте 20 младших школьников (10 девочек и 10 мальчиков). Целью применения методики являлось выявление особенностей внутрисемейных отношений.

В результате анализа рисунков было важно выявить:

— состав семьи в соответствии с составом реальной семьи обследуемого;

— расположение членов семьи и расположение всего рисунка в целом на листе;

— деятельность, которой занят каждый из членов семьи;

Также мы учитывали:

— Эмоциональные характеристики рисунка, которые отражают настроение ребёнка и его отношение к ситуации в семье.

— Взаимоотношения ребёнка в семье, которые выявляются через особенности изображения членов семьи, относительно Я-фигуры ребёнка.

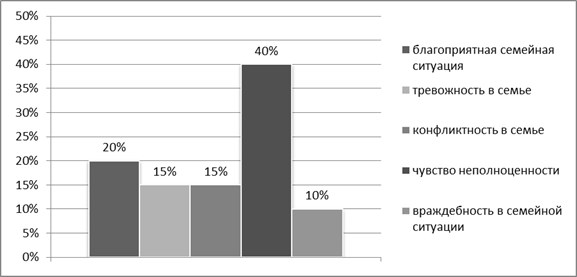

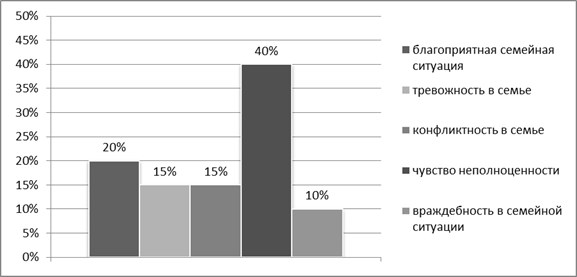

На диагностическом этапе в целях определения ситуации в неполной семье по тесту «Кинетический рисунок семьи» были получены результаты, следуя которым мы утверждаем, что во внутрисемейных отношениях преобладают данные ситуации (рис. 1):

благоприятная ситуация в семье — 20 % (4 чел.);

тревожность в семье — 15 % (3 чел.);

конфликтность в семье — 15 % (3 чел.);

чувство неполноценности — 40 % (8 чел.);

враждебные отношения в семье — 10 % (2 чел.)

Рис. 1.

Тест «Кинетический рисунок семьи» позволил выявить, насколько благополучие взаимоотношений в семьях детей. Полученные результаты действительно показывают, что взаимоотношения между матерью и ребенком в 75 % семей складываются неблагополучно. В первую очередь, этому способствуют нарушенные отношения между матерью и отсутствующим отцом, на основании этого можно предположить, что в семьях половины обследуемых детей (50 %) вообще отсутствует социальная роль отца и это негативно сказывается на формировании личности ребенка.

После проведения теста была организована беседа, направленная на получение дополнительной информации. Многие испытуемые из неблагополучных семей не желали отвечать на вопросы об их семье. Это связано с особенностями внутрисемейных отношений таких, как неудовлетворенность существующей ситуацией, плохое самочувствие испытуемых в семье в эмоциональном плане..

У значительной части испытуемых было выявлено:

— неблагоприятный климат в семье;

— плохое эмоциональное самочувствие;

— стремление утвердиться в семье;

— неблагоприятное физическое состояние, напряжение.

Большинство испытуемых к матери относятся положительно и воспринимают ее как близкого человека.

Отрицательное, больше даже негативное, отношение испытуемых к близким людям можно объяснить злоупотреблением алкоголем одним или обоим родителями. Отсюда появляется негативное отношение к такому родителю или к семье в целом. Возможно, это можно объяснить отсутствием внимания, заботы со стороны одного из родителей.

На основе выше изложенного можно сформулировать рекомендации для родителей:

В воспитании детей необходимо учитывать следующее:

— залогом эффективного воспитания является любовь и доброжелательность в семье;

— при общении с ребенком важно сочетать уважения к его личности с высокой требовательностью;

— нужно уметь понять и принять своего ребенка таким, каков он есть, и способствовать развитию в нем лучшего;

— воспитание нужно строить с учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей детей, главное опираться на положительное в ребенке [3, с. 149].

Нужно внимательно относиться к мнению ребенка, его точки зрения, суждениям, нужно стараться его понять. Не нужно заставлять ребенка, более целесообразно будет убедить его, учить рассуждать и анализировать вместе с ним возможные последствия его действий.

В центре семейных конфликтов детьми находится несоответствие родительского отношения и тех требований, которые предъявляются к желаниям и возможностям ребенка. Особое внимание стоит уделить обоснованности запретов ребенка и дать ему возможность самостоятельно принимать решения.

Главенствующая роль при общении матери с ребенком отводится поддержке его стремления к роли мужчины или женщины. Мать имеет возможность изучить внутренний мир своего ребенка, его интересы и потребности, на основании этого она в состоянии индивидуализировать процесс воcпитания, что повлияет на обеcпечение благоприятного протекания процесса становления девочку — женщиной, а мальчика — мужчиной.

Только совместными усилиями и всесторонней помощью можно решить проблему воспитания детей в неполных семьях, где воспитанием занимается одна мать. Проблему неполных семей решать необходимо на государственном уровне, в органах местной администрации, привлекая внимания всей общественности.

Подводя итог нашего исследования, можно утверждать о том, что для нормального развития человека любого возраста необходимы постоянные, строящиеся на положительной эмоциональной основе, открытые и доверительные взаимоотношения с окружающими людьми. Для детей это — взаимоотношения с родителями, учителями, сверстниками. Поскольку только с их помощью ребенок может успешно решить внутренние проблемы, волнующие его в этом сложном мире.

Таким образом, для того чтобы ребенок, воспитывающийся в неполной семье, гармонично развивался матери необходимо в первую очередь обратить внимание на собственные слова и поступки, на организуемый быт семьи, на знание и учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, и следовательно на основе этого строить свою систему воспитания. Большое внимание следует уделять формированию личностных качеств ребенка, обязательно позволять ребенку общаться с отцом, так как это играет значительную роль в формировании и развитии ребенка.

Литература:

1. Работа с неполными семьями / авт.-сост. Н. А. Сохранная.- Минск: Красико — Принт, 2006.- 176с. ISBN 985–405–366–0

2. Алексеева, Л. С. Неполные семьи в трудной жизненной ситуации / Л. С. Алексеева // Отечественный журнал социальной работы.- 2009.- № 2.- С. 26–31.

3. Иванова, Н. П. Неполная семья: особенности социализации детей / Н. П. Иванова // Социальная педагогика.- 2011.- № 6.- С. 115–121.

Основные термины (генерируются автоматически): семья, неполная семья, ребенок, отношение, мать, Кинетический рисунок семьи, родитель, член семьи.

Источник