Социальное развитие ребенка подросткового возраста

Социальная

ситуация развития человека в этом

возрасте представляет собой переход

от детства к самостоятельной и

ответственной взрослой жизни. Иными

словами, подростковый возраст занимает

промежуточное положение между детством

и взрослостью. Происходят изменения на

физиологическом уровне, по-иному строятся

отношения со взрослыми и сверстниками,

претерпевают изменения уровень

познавательных интересов, интеллект и

способности. Духовная и физическая

жизнь перемещается из дома во внешний

мир, отношения со сверстниками строятся

на более серьезном уровне. Подростки

занимаются совместной деятельностью,

обсуждают жизненно важные темы, а игры

остаются в прошлом.

В

начале подросткового возраста появляется

желание быть похожим на старших,

в психологии оно

называется чувством

взрослости. Дети

хотят, чтобы к ним относились как ко

взрослым. Их желание, с одной стороны,

оправданно, потому что в чем-то родители

действительно начинают относиться к

ним по-другому, разрешают делать то, что

раньше не дозволялось. Например, теперь

подростки могут смотреть художественные

фильмы, доступ к которым раньше был

запрещен, дольше гулять, родители

начинают прислушиваться к ребенку при

решении житейских проблем и др. Но, с

другой стороны, подросток не во всем

отвечает требованиям, предъявляемым

ко взрослому человеку, он еще не выработал

в себе такие качества, как самостоятельность,

ответственность, серьезное отношение

к своим обязанностям. Поэтому относиться

к нему так, как он хочет, пока невозможно.

Еще

один очень важный момент состоит в том,

что, хотя подросток продолжает жить в

семье, учиться в той же школе и окружен

теми же сверстниками, в шкале его

ценностей происходят сдвиги и по-другому

расставляются акценты, связанные с

семьей, школой, сверстниками. Причиной

этого является рефлексия,которая

начала развиваться к концу младшего

школьного возраста, а в подростковом

возрасте идет ее более активное развитие.

Приобрести качества, свойственные

взрослому человеку, стремятся все

подростки. Это влечет за собой внешнюю

и внутреннюю перестройку. Начинается

она с подражания своим «кумирам». С

12–13 лет дети начинают копировать

поведение и черты внешности значимых

для них взрослых или старших сверстников

(лексикон, способ отдыха, увлечения,

украшения, прически, косметика и т. д.).

Для

мальчиков объектом подражания становятся

люди, которые ведут себя как «настоящие

мужчины»: обладают силой воли, выдержкой,

смелостью, мужеством, выносливостью,

верны дружбе. Поэтому мальчики в 12–13

лет начинают больше внимания уделять

своим физическим данным: записываются

в спортивные секции, развивают силу и

выносливость.

Девочки

стремятся подражать тем, кто выглядит

как «настоящая женщина»: привлекательным,

обаятельным, пользующимся популярностью

у других. Они начинают уделять больше

внимания одежде, косметике, осваивают

приемы кокетства и т. д.

Современная

ситуация развития характеризуется тем,

что на формирование потребностей

подростков большое влияние оказывает

реклама. В этом возрасте делается акцент

на наличие определенных вещей: так,

подросток, получая рекламируемую вещь

в личное пользование, обретает ценность

и в собственных глазах, и в глазах

сверстников. Для подростка почти жизненно

необходимо владеть некоторым набором

вещей, чтобы обрести определенную

значимость в своих глазах и глазах

сверстников. Отсюда можно сделать вывод,

что реклама, телевидение, СМИ в какой-то

степени формируют потребности подростков.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Психическое и социальное развитие подростков

Подростковый возраст занимает промежуточное положение между детством и взрослостью. Происходят изменения на физиологическом уровне, активно развиваются познавательные способности, интеллект и эмоционально-волевая сфера. По-иному строятся отношения со взрослыми и сверстниками.

Развитие познавательных способностей

Младший подростковый возраст (11–12 лет) характеризуется возрастанием познавательной активности, расширением познавательных интересов. Под влиянием обучения, усвоения более обобщенных знаний и основ наук высшие психические функции постепенно преобразуются в хорошо организованные, произвольно управляемые процессы. Восприятие становится избирательной, целенаправленной, аналитико-синтетической деятельностью. Качественно улучшаются все основные параметры внимания: объем, устойчивость, интенсивность, возможность распределения и переключения. Память внутренне опосредствована логическими операциями; запоминание и воспроизведение приобретают смысловой характер. Увеличивается объем памяти.

К 13–15 годам постепенно перестраиваются процессы мышления – оперирование конкретными представлениями сменяется теоретическим мышлением. Теоретическое дискурсивное (рассуждающее) мышление строится на умении оперировать понятиями, сопоставлять их, переходить в ходе размышления от одного суждения к другому. В связи с развитием самостоятельного мышления, переходом к инициативной познавательной активности усиливаются индивидуальные различия в интеллектуальной деятельности.

В период с 17 до 19 лет у подростков совершенствуется владение сложными интеллектуальными операциями анализа и синтеза, теоретического обобщения и абстрагирования, аргументирования и доказательства. Для юношей и девушек становятся характерными установление причинно-следственных связей, систематичность, устойчивость и критичность мышления, самостоятельная творческая деятельность. Возникает тенденция к обобщенному пониманию мира, к целостной оценке тех или иных явлений действительности.

Интеллект подростка уже позволяет формирование представлений о прошлом и будущем, осознание разницы между прошлым, настоящим и будущим. Появляется способность планировать и предвидеть будущее. Новым становится открытие конечности существования. Это вызывает тревогу и страх и может создавать предпосылки для ухода в религию и различные секты.

Интерес к школе и учению у старшеклассников, по сравнению с младшими школьниками, заметно повышается, поскольку учение приобретает непосредственный жизненный смысл, связанный с будущим. Усиливается потребность в самостоятельном приобретении знаний, познавательные интересы приобретают широкий, устойчивый и действенный характер, растет сознательное отношение к труду и учению.

Чувство взрослости и подражание

В начале подросткового возраста появляется желание быть похожим на старших, появляется чувство взрослости. Дети хотят, чтобы к ним относились как к взрослым и стремятся приобрести качества, свойственные взрослому человеку. С 12–13 лет дети начинают копировать поведение и черты внешности значимых для них взрослых или старших сверстников (лексика, способ времяпровождения, увлечения, украшения, прически, косметика и т. д.).

Для мальчиков объектом подражания становятся люди, которые ведут себя как «настоящие мужчины»: обладают силой воли, выдержкой, смелостью, мужеством, выносливостью, верны дружбе. Поэтому мальчики в 12–13 лет начинают больше внимания уделять своим физическим данным: записываются в спортивные секции, развивают силу и выносливость. Девочки стремятся подражать тем, кто выглядит как «настоящая женщина»: привлекательным, обаятельным, пользующимся популярностью у других. Они начинают уделять больше внимания одежде, косметике, осваивают приемы кокетства.

Для того, чтобы обрести ценность и в собственных глазах и в глазах сверстников, подростки стремятся иметь определенные вещи (например, мобильный телефон, планшетный компьютер, одежду и обувь определенного стиля), наличие которых придает определенный статус, означает принадлежность к определенной группе. Неосторожные и тем более резкие высказывания о внешнем облике, вещах, манерах, умственных и других способностях подростков способны их глубоко оскорбить. Подростки обидчивы.

Появление чувствительности к мнению окружающих по поводу внешности, знаний, способностей связано с развитием в этом возрасте самосознания. Они хотят выглядеть лучше всех и производить хорошее впечатление. При этом в поведении подростков отмечаются демонстративность, внешнее бунтарство, стремление освободиться из-под опеки и контроля взрослых. Они могут демонстративно нарушать правила поведения, не вполне корректным образом обсуждать слова или поведение людей, отстаивать свою точку зрения, даже если не совсем уверены в ее правильности.

Одновременно у подростков возникает потребность в доверительном общении. Они хотят быть услышанными, им необходимо, чтобы их мнение уважали. Они очень переживают, когда их перебивают, не дослушав.

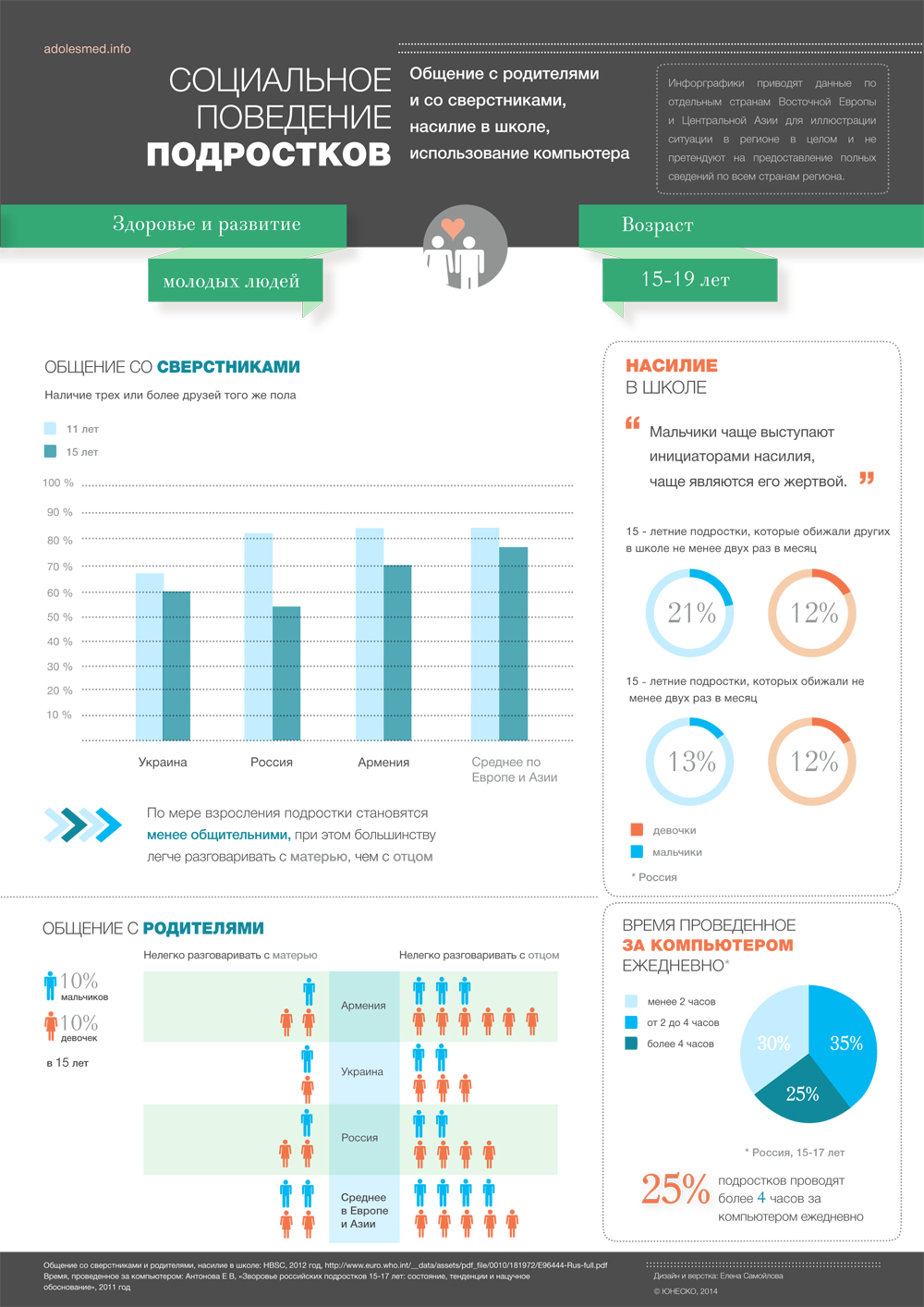

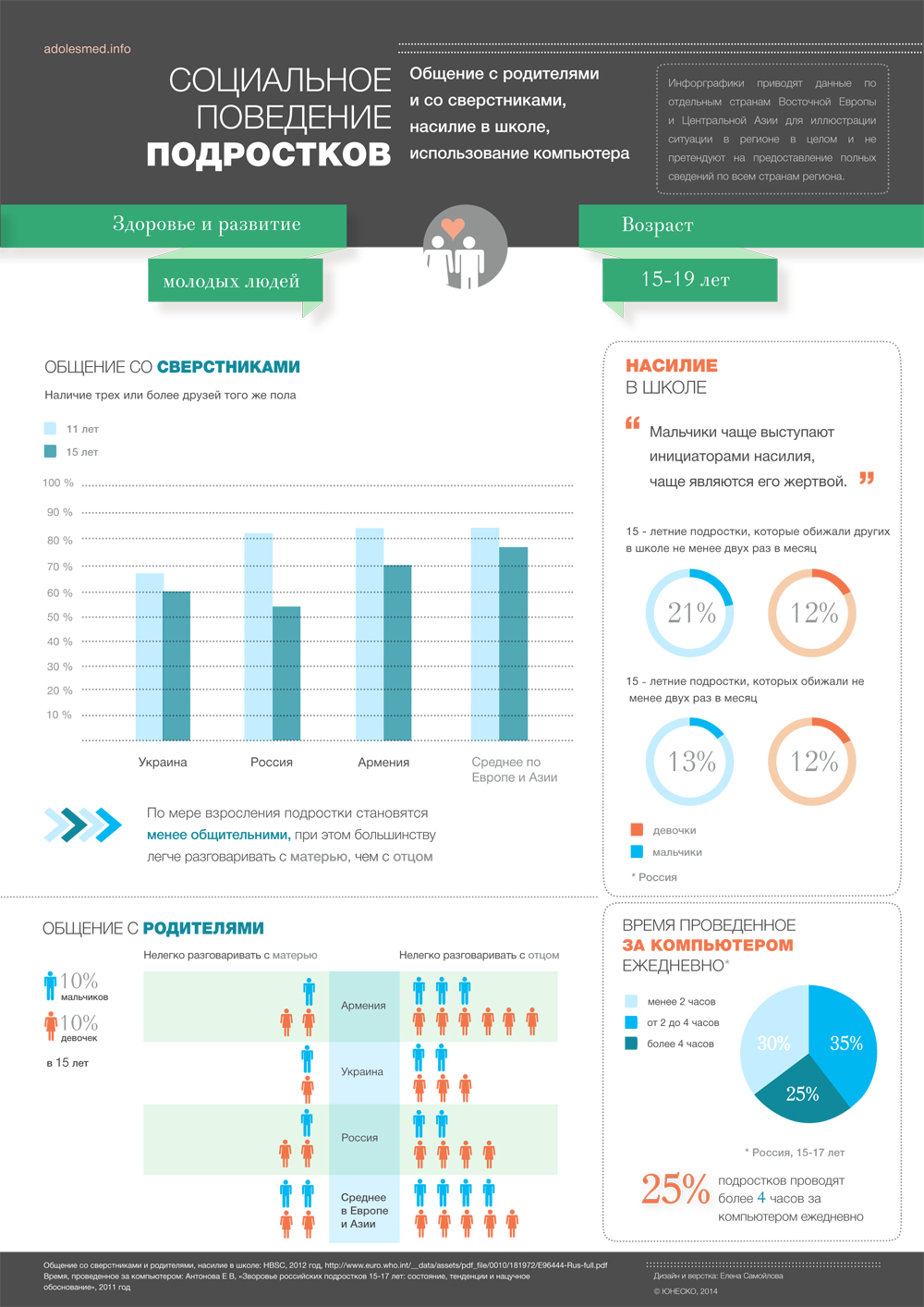

Общение со сверстниками и их влияние

В период с 10 до 15 лет ведущей деятельностью подростков становится общение со сверстниками. Именно в их сообществе реализуется главная потребность этого возрастного периода – получить признание своей личности, найти свое место в обществе, быть «значимым». Подростки активно ищут друзей, выясняют отношения, меняют компании. Динамика мотивов общения со сверстниками меняется каждые два года: в 10–11 лет сильно желание быть в среде сверстников, что-то делать вместе; мотив занять определенное место в коллективе сверстников преобладает в 12–13 лет; стремление к автономии и поиск признания ценности собственной личности актуализуются в 14–15 лет.

Подростки стремятся быть принятыми сверстниками, обладающими, по их мнению, более значимыми качествами. Чтобы добиться этого, они подчас приукрашивают свои «подвиги», причем это может относиться как к положительным, так и к отрицательным поступкам; появляется стремление к эпатажности. Влияние сверстников на поведение подростков очень велико. И если у подростка заниженная самооценка, он или она могут не высказывать свою точку зрения, если она расходится с мнением группы, и болезненно воспринимают потерю авторитета в группе. Некоторые подростки, не имеющие своего мнения и не обладающие навыками самостоятельного принятия решения, оказываются «ведомыми» и совершают поступки, иногда противоправные, «за компанию» с другими, более сильными психологически и физически.

Так как подростки отличаются повышенной эмоциональностью, им кажется, что они могут справиться с любой проблемой. Поэтому они склонны к рискованному поведению. При этом они еще не умеют адекватно оценивать свои силы, не думают о собственной безопасности. Им хочется «испытать все, пройти через все». Подростка притягивает все, что ранее находилось под запретом. Многие из «любопытства» пробуют алкоголь, наркотики, начинают курить.

Эмансипация от взрослых

В возрасте 12–14 лет они переживают возрастной кризис, начинают предъявлять повышенные требования к себе и ко взрослым, нарушают внутренние запреты, перестают подчиняться взрослым. Многие из них становятся грубыми, неуправляемыми, все делают наперекор старшим, игнорируют замечания (подростковый негативизм).

В то же время подросток рефлексирует, старается понять себя и окружающих, критически относится к своим недостаткам, как физическим, так и личностным, переживает из-за тех черт характера, которые мешают ему во взаимоотношениях с людьми. В этом возрасте происходит духовный рост и меняется психический статус. Рефлексия, которая распространяется на окружающий мир и самого себя, приводит к внутренним противоречиям, в основе которых лежит потеря идентичности с самим собой, несовпадение прежних представлений о себе с сегодняшним образом. Данные противоречия могут привести к навязчивым состояниям: сомнениям, страхам, угнетающим мыслям о себе. Проявление негативизма может выражаться у некоторых подростков в бессмысленном противостоянии другим, немотивированном противоречии (чаще всего взрослым) и другими протестными реакциями.

Подросток стремится освободиться от опеки и контроля со стороны взрослых (родителей, учителей), считая себя достаточно взрослым для того, чтобы принимать самостоятельно решения и действовать так, как он считает нужным. Но в его психологии и поведении еще много инфантилизма – он недостаточно серьезно относится к своим обязанностям, не может действовать ответственно и самостоятельно.

Взросление

Возрастной период с 15–16 до 17–18 лет – это время перехода к самостоятельности, период самоопределения, формирования мировоззрения, морального сознания и самосознания. Жизнедеятельность в этот период усложняется: расширяется диапазон социальных ролей и интересов, появляется все больше взрослых ролей с соответствующей им мерой самостоятельности и ответственности.

В это время вырабатываются ценностные ориентации, складывается мировоззрение как система обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности и других людях и самом себе и готовность руководствоваться им в деятельности. Направленность на будущее, ощущение расцвета физических и интеллектуальных возможностей, открывающихся горизонтов создают у юношей и девушек оптимистическое самочувствие, повышенный жизненный тонус. Общее эмоциональное самочувствие становится более ровным, чем у подростков младшего возраста. Однако юность – это и период, которому свойственны противоречивые переживания, внутреннее недовольство, тревожность, метания, но они менее демонстративны, чем в более раннем возрасте. Эмоциональная сфера в юности становится значительно богаче по содержанию и тоньше по оттенкам переживаний, повышается эмоциональная восприимчивость и способность к сопереживанию.

Многие молодые люди в этом возрасте уже начинают трудовую деятельность, задача выбора профессии и дальнейшего жизненного пути встает перед каждым. Но наряду с элементами взрослого статуса у старших подростков сохраняется значительная степень зависимости, идущей из детства, в первую очередь материальная зависимость, и инерция родительских установок, связанных с руководством и подчинением.

К основным задачам социального развития подростка можно отнести следующие:

- формирование идентичности, целостного Я;

- развитие жизненной компетентности и социального интеллекта;

- приобретение коммуникативной компетентности;

- развитие морали и ценностных ориентаций;

- формирование умения ставить и достигать цели;

- развитие способности к самореализации и социальной адаптации;

- развитие способности противостоять негативному давлению окружающей среды;

- развитие способности преодолевать жизненные трудности;

- приобретение относительной независимости и отделение от семьи;

- создание своего круга общения, межличностных отношений, поиск друзей;

- самоопределение в профессии;

- формирование целостной концепции жизни.

Подготовлено по материалам: Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). Москва, 2005. http://www.alleng.ru/d/psy/psy014.htm (дата обращения 30.09.2014); Курс обшей, возрастной и педагогической психологии / Под ред. М. В. Гамезо. Вып. 3. Москва, 1982. http://www.e—reading.ws/book.php?book=97821 (дата обращения 30.09.2014); Ткачева М.С. Хилько, М.Е. Возрастная психология. Москва. 2010. https://knigolib.net/?p=14684 (дата обращения 30.09.2014).

Смотреть в PDF

Для более удобной навигации можете использовать меню справа.

Источник

_Title Социальное развитие подростка

_Author

_Keywords

Подростковый период — это время, выделенное в нашей культуре для наших детей для того, чтобы дать им возможность научиться стать взрослыми. В течение всей человеческой истории эта социальная ответственность выполнялась разными путями в различных культурах. Alex Hailey в своей книге Roots описывает старинный африканский обряд подросткового периода от лица мальчика Кунта Кинте:

В 12 лет все мальчики деревни были взяты из своих семей и переведены в лагерь в джунглях. В течение более 6 недель мужчины сообщества давали мальчикам всевозможные уроки, как быть взрослым. В конце пребывания в лагере проводился экзамен на усвоение ими этих уроков о жизни взрослых. Мальчики, которые успешно выдержали этот экзамен, получали статус взрослого и подвергались обрезанию, получая таким образом знак своей мужественности. Эти молодые люди, покинувшие свою деревню мальчиками, возвращались туда мужчинами.

Подростки нашей культуры должны пройти такой же путь, как и юноша Кунту Кинте. Они должны:

- Эмансипироваться в структуре которая обеспечивала их пищей и поддержкой во время их детства (обычно семья или иные структуры)

- Идентифицироваться в сексуальном плане — принять решение о своей принадлежности мужскому или женскому полу и объекте своей любви.

- Определиться в интеллектуальном плане и занять свое место в религиозной, культурной, этической, моральной и политической конструкциях нашего общества .

- Идентифицироваться функционально и решить вопрос: “чем заниматься остаток своей жизни” — как содержать самих себя, свои семьи и приносить пользу обществу.

- Закончить свое познавательное развитие.

В нашей современной культуре нет коротких концентрированных периодов инструкции по мужественности или женственности. Нет тестов, определяющих стали ли мальчики или девочки мужчинами или женщинами. Нет общественных церемоний, отмечающих их переход из детства во взрослость, и нет видимых признаков этого нового статуса. Сегодня подростковость определяется несколько растянутым периодом от 10 до 15 лет. Наши дети учатся как быть мужчинами и женщинами не из лекций осторожно читаемыми им взрослыми нашего общества, но из наблюдений за взрослыми представляющими для них значимость и за их жизнью. Часто эти модели важных люди находятся в семье.

Если количество и качество этого контакта наблюдения нарушены, лимитированы или отсутствуют, этот компонент уроков по мужественности или женственности может быть извлечен с улицы или средств массовой информации.

Школа является другим важным источником знания о взрослости в нашей культуре. Это первая среда вне семьи, где уроки, полученные дома, могут быть проверены. Более того, качество подверженности образованию является основной детерминантой в спектре возможных функциональных идентификаций. Наконец, наши дети получают значительную часть своих познаний о взрослости из средств массовой информации. Средства массовой информации эффективно определяют стандарты и нормы поведения, пересекающие расовые, экономические и образовательные границы.

Стадии подросткового периода

Подростковость делится на три стадии — ранняя, средняя и поздняя.

Ранняя стадия

Ранний подростковый период (типичный возраст от 12 до 14 лет) находится в средине этапа быстрых изменений организма — начало появления вторичных половых признаков, ускорения роста и когда биология становится основным фокусом проблем. В познавательном смысле у этих молодых людей имеются воображаемые примеры; они испытывают трудности в проецировании себя в будущем. Это становится значительной проблемой, когда их просят изменить свое поведение и отложить получение наслаждений ради какой-то отдаленной будущей цели.

Хотя подросток в раннем периоде может проверить авторитет взрослого внутри семьи “посмотреть что они могут выиграть” они как правило уступают родителям. В этом возрасте они также начинают изучать свою группу сверстников, чтобы найти других молодых людей, чувства которых соответствовали бы их.

Обычно в раннем подростковом периоде проверяется сексуальное поведение, но интимная сексуальная активность обычно ограничена. Сексуальность на этом периоде и в среднем подростковом возрасте часто выражается в интенсивном чувстве любви к идеализированному взрослому. Подросток может относиться к этим кратковременным событиям как к “пылкой любви”. Также подростки могут экспериментировать в свойственном им половом поведении. Это эксперименты не является выражением выбора объекта любви и не обязательно определяет сексуальные предпочтения во взрослом возрасте.

Подростки мужского пола, которые будут сексуально активными в пе-риод подросткового периода, обычно начинают интимное сексуальное поведение в этом возрасте (13-14 лет). Тем не менее, они обычно не становятся “регулярно” сексуально ак-тивными, пока не достигнут биологической зрелости (16-17 лет).

Средний подростковый период

Средний подростковый период (возраст от 15 до 17 лет) период развития большинства проблем поведения, определяемый во всех подростковых популяциях. Переход в эту стадию так драматичен, что кажется, что он происходят за одну ночь. Вторичные половые характеристики полностью развиваются и величина роста замедляется. Физически они более похожи на взрослых, которыми они хотят быть, и меньше на детей, которыми они были. Психологическими признаками этой стадии является развитие абстрактного мышления и развитие психологической поддержки, которая расценивается как оружие среднего этапа подросткового периода: шлем всеведения, который делает их всезнающими; жилет омнипотенции, делающий их всемогущими и щит непобедимости, позволяющий им бороться и побеждать любого.

Оружие среднего подросткового периода обладает двойственной функцией, обоюдоострого меча. Оно обеспечивает поддерживающую структуру позволяющую им эмансипироваться и жить вне структуры, которая кормила и поддерживала их на протяжении большей части их жизни. К сожалению, это также способствует развитию ощущения бессмертия, что определяет их опасное и деструктивное поведение.

Они абсолютно уверены в том, что они неуязвимы: “я могу сдать экзамен без подготовки …”, “ могу вести автомобиль даже если и никогда не учился этому …”, “могу украсть машину и меня никогда не застукают.. “, я могу остановить пулю и она меня не убъет”, “могу не предохраняться и не забеременею”.

В эту стадию большинство подростков начинает процесс освобождения от ограничений структур обеспечивающих их детство. Во многих семьях борьба за свободу проходит в конфликтах, связанных с родительским контролем и авторитетом. Часто борьба происходит вне стен дома с участием авторитетов другого уровня ( например, школы, полиции). Эти процессы эмансипации, связанные с риском и определением лимитов, благоприятствуют развитию ее или его чувства независимости и самоидентификации.

С участием подростков в этом процессе отделения от семьи они все более переходят под воздействие группы сверстников, которую они определили во время раннего подросткового этапа. В этом контексте, группа сверстников определяет правила поведения. Кроме того, эта группа подтверждает или изменяет представление подростка о самом себе (self-image). Группа сверстников часто определяется как источник многих проблем поведения из-за давления, оказываемого ею на подростка, заставляя его соответствовать ее нормам и кодексам поведения. Однако, так как эти молодые люди определяют свою группу в соответствии с их самоидентификацией и так как они участвуют в определении норм группы и ее кодах поведения, они разделяют ответственность за свои действия как внутри, так и вне группы.

Секс и сексуальное выражение являются основными сторонами жизни во время среднего подросткового периода. Подростки девушки желающие стать сексуально активными во время своего периода подростковости обычно уже получают свой первый опыт полового общения. Как молодые люди, так и молодые женщины внезапно чувствуют сексуальность во всех аспектах своего бытия. Социальный и риск утраты здоровья связанные и с незащи-щенной половой активностью приобретают значение первостепенной важности. Эти дест-руктивные эффекты иногда уменьшаются если подросток был ознакомлен с практикой защиты до этапа среднего подросткового периода.

Поздний подростковый период

В позднем подростковом периоде (типичный возраст 18 + n лет) человек достигает полной физической зрелости. В познавательном плане они овладевают формальными операциями и они вполне осознают свои границы и то как их прошлое может повлиять на их будущее. В отдаленном становлении его или ее идентичности и независимости, подросток позднего периода стремиться достичь своей экономической самодостаточности и территориальной независимости.

Сегодня эти цели часто откладываются из-за получения образования и экономических условий, что заставляет подростка оставаться зависимым финансово от его семьи. Внутри семьи они переходят все более к отношениям взрослый-взрослый со своими родителями. Группа сверстников сохраняет значение как детерминанта поведения. В сексуальном плане у подростка развивается способность к зрелому типу интимных отношений, что способствует развитию фиксированных отношений.

Заключение

Назначением подросткового периода для наших детей является завершение психологической и физической трансформации, подготавливающей их к переходу во взрослую жизнь как индивидуумов, обладающих всеми возможностями продуктивной деятельности в нашем обществе. В нашей культуре эти процессы вылились в комплексное взаимодействие бесчисленных экспериментов и наблюдений.

Конечная цель, однако, осталась неизменной.

Источник: Robert L. Johnson / Pediatrics in Review, Vol. 16, No.4.

Перевод с английского – Ю.М.Богданов

Источник