Символизация как принцип развития ребенка

В современной дефектологической науке доказано, что одним из проявлений замедления темпа психического развития дошкольника является дефицитарность способности к знаково-символическому опосредствованию действительности, ограничение возможности ребенка самостоятельно создавать различного рода знаково-символические репрезентации: имитационные, графические, образные, вербальные (О.П. Гаврилушкина, Е.Л. Инденбаум, И.А. Коробейников, О.И. Кукушкина, С.В. Летуновская, Л.С. Медникова, Л.А. Пепик, Н.Я. Семаго, Е.С. Слепович и др.).

Цель данной статьи – провести исследование, проанализировать различные точки зрения, относящиеся к формированию основ знаково-символической деятельности у детей дошкольного возраста с задержкой психологического развития.

Как показал анализ современных исследовательских работ, знаково — символическое опосредствование доступно детям с задержкой психического развития (ЗПР), что говорит об актуальности темы, сигнификативные средства используются ими в игре, в изобразительной деятельности, вербальные знаки осваиваются ими в процессе развития речи.

В дошкольном детстве еще невелик набор средств знаково — символического опосредствования. Исследователи говорят о трех системах знаково — символических средств, или знаково-символических структур, или алфавитах кодирования, которыми ребенок овладевает в дошкольном детстве: образно-двигательном, образно-графическом и вербальном.

Однако важно, что этот набор средств позволяет ребенку успешно проявлять себя во всех детских видах деятельности [5, 7]. А.А. Гостар (2008) под знаково — символическими средствами понимает «предметные и условно-графические и прочие заместители с культурно-заданным или присвоенным условным значением, используемые для реализации знаково-символической деятельности [2, с. 11].

Соответствующим возрасту оказывается в этом случае и содержание знаково-символической деятельности, которое опосредствуется этими знаковыми системами в условиях игры, рисования, аппликации, конструирования, лепки.

Именно символизация составляет основу интеллектуального развития ребенка дошкольного возраста [10]. Ее истоки мы находим в начальных формах общения ребенка с помощью жестов и выразительных движений, в проявлениях отобразительной игры, в игровых действиях с предметами — заместителями, в детском рисовании при изображении различных предметов окружающего графическими средствами, например, людей – «головоногов» и т.п.

При этом содержание знаково-символической деятельности соответствует возрастным особенностям ребенка-дошкольника, обеспечивая как его социализацию, так и интеллектуализацию за счет последовательного формирования в условиях детских видов деятельности знаковой функции сознания.

Неслучайно, Н.Г.Салмина в качестве одного из показателей психологической готовности к школьному обучению выделяет уровень сформированности семиотической (знаковой) функции как показатель интеллектуального развития ребенка [8].

Символизация как принцип психического развития ребенка обосновывается многочисленными исследованиями отечественных психологов (Л.С. Выготский, 2008; В.П. Зинченко, 1994; А.Н. Леонтьев, 2005; Н.Г. Салмина, 1988; Е.Е. Сапогова, 2002; В.И. Слободчиков, 2013; Д.Б.Эльконин, 2004 и др.).

Теоретические корни этого принципа со всей очевидностью обнаруживаются в культурно-исторической концепции психического развития, сформулированной Л.С. Выготским и получившей развитие в трудах его последователей. Символизация обеспечивается знаково-символическими структурами, которые выполняют опосредствующую роль в познании и понимании ребенком окружающего социального и предметного мира, в построении в сознании ребенка образа мира [1, 6, 8, 9 др.].

Также, исследователи, рассматривая знаково-символическую деятельность, говорят о функции знаково-символических средств в деятельности, о функции формы знаково-символических средств по отношению к содержанию, различают план, в котором осуществляется деятельность, и содержание замещаемого, а также форму замещающего или обозначаемого [6, 8, 9 и др.].

Традиционно принято выделять такие виды знаково- символической деятельности как: замещение, кодирование, схематизация, моделирование. В психологии понятие действия со знаково-символическими средствами чаще соотносят с понятиями «замещение», «кодирование», «моделирование».

Действия замещения, кодирования, моделирования, как структурные единицы этого вида деятельности, совершаемые с применением знака, можно назвать знаково-символическими (сигнификативными) действиями.

Сигнификация (significate с англ. – обозначать) предполагает обозначение действия, предмета, явления с помощью того или иного вида символа или знака. Дж. Верч называет такие действия «семиотическими действиями» [3, с.50], что также указывает на суть этого действия, связанную с передачей значения какими-либо средствами.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в психическом развитии ребенка, опосредствующая роль знаково-символических структур понимается как образование связей между предметами и действиями (Л.С.Выготский, 1983; В.П. Зинченко, 1994; Н.Г. Салмина, 1988; Е.Е.Сапогова, 1994; В.П. Слободчиков, 2013 и т.д.).

Важно и то, что психическое развитие в культурно-исторической традиции понимается как процесс интериоризации всего многообразия форм знаково-символического опосредствования, иными словами, как процесс превращения идеальных, существующих в культуре средств, знаков (Л.С.Выготский) в реальные, используемые человеком в деятельности [6,7,8,9,10].

В игре и продуктивных видах деятельности дошкольник обучается воспринимать и воспроизводить действительность разными способами (в двигательной, зрительной и слуховой модальностях), что составляет основу обобщения, познания окружающего мира и определяет психологическое содержание символической способности или способности к знаково — символическому опосредствованию.

Таким образом, способность к знаково — символическому опосредствованию выступает важнейшим новообразованием дошкольного детства и предполагает овладением дошкольником на доступном для него уровне знаково-символическими средствами, что в последующем является для него психологической базой освоения более сложных вариантов знаков и символов в ходе школьного обучения.

В итоге, можно отметить, что важной задачей специальной психологии представляется продолжение поиска ответа на вопрос: каким образом символизация могла бы действенным принципом развития дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, а также при каких условиях знаково-символическое опосредствование могло бы выступить реальным ключом к познанию и залогом присвоения детьми культуры и человеческого опыта?

Мы можем с уверенностью утверждать, что особым образом построенная психокоррекционная работа с детьми, в основе которой лежит принцип символизации, обучение детей кодированию/декодированию информации, перевод содержания, представленного в одной модальности, в другую может стать таким средством.

Анализ литературы позволил определить чрезвычайную значимость и коррекционно-развивающую ценность формирования способности к знаково — символическому преобразованию действительности у дошкольников с ЗПР.

На основании анализа, исследований, рекомендовано проводить обучение, которое направлено на формирование символической способности дошкольников с задержанным психическим развитием. Цель деятельности — разработка и апробация программы психокоррекционной работы, направленной на развитие способности к символизации у дошкольников с задержкой психического развития.

Осуществление теоретического анализа психолого-педагогической и научно-методической литературы, направленного на определение базовых положений организации коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста по формированию способности к символизации – получит практическое применение в дальнейшем использовании.

Список литературы:

- Венгер Л.А. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Л.А. Венгер. – М.: Наука, 2010. – 154 с. 33

- Верч Дж. Голоса разума: Социокультурный подход к опосредованному действию / Дж. Верч. — М.: Тривола, 1996. — 176с.

- Вишнякова, С.М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика / С.М. Вишнякова. – М.: НМЦ СПОД. — 1999. – 538 с.

- Гаврилушкина О.П. Использование знаково-символических средств дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью.

- Гаврилушкина О.П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа / О.П. Гаврилушкина. – М., Дрофа, 2010. -207 с. 49.

- Глотова Г.А. Психосемиотика развития человека: дис. д-ра психол. наук / Г.А. Глотова. — Екатерининбург, 1994. – 419с. 55

- Психокоррекционный аспект / О.П. Гаврилушкина // Культурно- историческая психология. — 2006. — №1. – С 40-47. 48.

- Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении [Текст] / Н.Г. Салмина. — М.: Московский университет, 1988. – 288 с. 164.

- Сапогова Е.Е. Развитие знаково-символической деятельности у детей дошкольного возраста дис. д-ра психол. наук / Е.Е. Сапогова. – Москва, 1994. — 418с. 165.

- Слободчиков В. И. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2013. — 540 с 172.

Источник

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка детский сад №5 «Золотой ключик»

городского округа Стрежевой

Проект

Автор проекта:

Андрушко Ирина Викторовна-воспитатель

г. Стрежевой

№ | Страница | |

1. | Информационная карта проекта | |

2. | Пояснительная записка | |

3. | Актуальность и новизна создания проекта: Объект исследования Предмет исследования Гипотеза Цель Задачи | |

4. | Реализация проекта | |

4.1 | Ожидаемые результаты | |

4.2 | Этапы развития способности к символизации | |

4.3 | Критерии результативности познавательного развития дошкольников | |

4.4 | План реализации этапов проекта | |

4.5 | Ресурсное обеспечение для реализации проекта | |

4.6 | Характеристика развивающей среды | |

4.7 | Описание проекта | |

5. | Прогноз возможных негативных последствий и рисков и способы их устранения | |

6. | Список используемой литературы | |

7. | Приложение |

Содержание

- Информационная карта проекта

Название проекта | «Развитие способности к символизации в познавательном развитии дошкольников». |

Руководитель проекта | Андрушко Ирина Викторовна |

Приоритетное направление | Познавательное развитие |

Цель проекта | Развитие познавательной активности дошкольников посредством освоения различных знаково-символических средств и моделирования. |

Задачи проекта |

|

Адресная направленность проекта | Дети дошкольного возраста, родители, педагоги |

Срок реализации проекта | 2016 — 2019 учебный год |

Соисполнители проекта | Родители группы, педагоги ДОУ |

Консультант | Саморокова О.В. – воспитатель-эколог Зеленко Р.Р. – педагог-психолог |

2. Пояснительная записка

«Самое лучшее открытие – то,

которое ребенок делает сам»

Ральф У.Эмерсон

Дошкольный возраст – это период, когда расцветает детская познавательная активность. Любопытство, постоянное желание узнать что-то новое, жажда новых впечатлений, активное стремление экспериментировать и наблюдать, искать новые сведения о мире, рассматриваются как главные черты детского поведения. Посредством удовлетворения своей любознательности в процессе активной познавательно-исследовательской деятельности, у ребенка складываются отдельные представления, позволяющие создать единую картину мира. А чтобы поддержать познавательную активность, необходимо опираться на познавательный интерес детей.

Познавательный интерес — избирательная направленность на познание предметов, явлений, событий окружающего мира, активизирующая психические процессы и деятельность человека, его познавательные возможности.

Изучением проблемы развития познавательного интереса занимались множество учёных: Л.И. Божович, Е.А. Брежнева, Л.А. Венгер, А.А. Люблинская, Г.М. Чуткина и др.

Согласно Л.А. Венгеру, независимо от субъекта познавательный интерес дошкольников выполняет целый ряд функций:

- образовательные, направленные на формирование мотивации и опыта учебно-познавательной и практической деятельности, освоение основ новых знаний, ценностных ориентаций и отношений;

- развивающие, обеспечивающие развитие личности как целостной системы, ее психических процессов (мышление, память, творческие процессы), свойств и качеств личности (интеллектуальных, социальных, нравственных, физических и др.);

- воспитательные, ориентированные на формирование мировоззрения, развитие взглядов, убеждений, качеств личности.

Познавательный интерес состоит из следующих взаимосвязанных процессов:

Формирование познавательных интересов исследователи (М.Ф. Беляев, Г.И. Щукина и др.) связывают с познанием дошкольника, когда главное содержание его жизни состоит в постепенном обязательном переходе с одной ступеньки знаний на другую, с одного уровня овладения познавательными и практическими умениями к другому, более высокому в различных видах деятельности.

Познавательная деятельность ребёнка предполагает развитие его мышления, восприятия, речи и понимания её, формирование умения обобщать, и других сфер.

В работах Л.А. Венгера и его сотрудников были исследованы основные закономерности развития умственных способностей дошкольника:

К сенсорным относятся способности, проявляющиеся в области восприятия предметов и их свойств. Восприятие – первая ступень познания мира, на основе его образов строятся память, мышление, воображение. Для любой детской деятельности — игры, рисования, конструирования – необходим учет внешних качеств предметов. Сенсорные способности составляют как бы фундамент умственного развития ребенка.

Кроме сенсорных, в структуру умственного развития дошкольника входят также и познавательные способности. Они необходимы для решения различных задач. Основным средством решения задач у дошкольников является наглядная пространственная модель. Это схемы, чертежи и планы. Модель всегда передает строение предмета, его структуру, позволяет выделить самые существенные для решения задачи стороны действительности, установить между ними отношения.

В основе развития познавательных способностей детей дошкольного возраста лежат действия наглядного моделирования. Различают три типа таких действий:

- действия замещения;

- использование самих моделей — взрослый даёт модель в готовом виде, а задача ребенка с её помощью решить познавательную задачу;

- построение модели — построение модели осуществляется самим ребенком.

Все действия наглядного моделирования на первых этапах своего развития осуществляются во внешнем плане – дети расставляют мебель в игрушечной комнате, строят модель сказки, движением замещая действие персонажа. Позднее даже сложные задачи, решаются в основном в уме.

Кроме сенсорных и познавательных, на протяжении дошкольного детства интенсивно развиваются творческие способности. Они непосредственно связаны с таким психическим процессом, как воображение, которое расширяет действительность, т.к. ставит перед человеком задачу: отталкиваясь от какого-нибудь элемента реальности, создать новый образ. Поэтому первое действие, которое осваивает маленький ребенок при выполнении творческих заданий, называется опредмечиванием и по своему психологическому смыслу, обратно замещению: заместитель превращается в предмет. На пятом году жизни дети овладевают действием детализации, что существенно обогащает продукты их творчества. В старшем возрасте происходит дальнейшее совершенствование образных средств: теперь он позволяют детям создавать целостные произведения со сложной структурой, включающей несколько предметов, взаимодействующих друг с другом.

Помимо умственных способностей, в целом направленных на познание ребенком окружающей действительности, особое место в жизни дошкольника занимает выражение отношения к действительности, которое осуществляется чаще всего с помощью символических средств. Символические средства позволяют ребенку обобщить свой эмоционально-познавательный опыт и, используя его, выразить свое отношение к событиям окружающей жизни, персонажам сказки и историй и т.д.

- Актуальность и новизна создания проекта

В рамках требований Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста особенно актуальна на современном этапе, так как она развивает детскую любознательность, пытливость ума и формирует на их основе устойчивые познавательные интересы через самостоятельную исследовательскую деятельность.

Современные дети растут и развиваются не только в мире реальных вещей, но и в мире условностей, знаков, символов, обозначений. Богатство познания окружающего мира зависит от уровня развития знаково-символической функции мышления, которая определяет и успешность обучения ребёнка в школе. Во всех учебных предметах широко используются разного вида схемы, символы, планы. Тем не менее, для многих детей сложно проводить анализ изображения, понимать смысл рисунков, устанавливать последовательность сюжетных картинок. Эти трудности связаны с тем, что в работе с детьми дошкольного возраста знаково-символические средства используются недостаточно. Именно поэтому возникла необходимость целенаправленного использования символов, знаков, моделей в процессе организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ.

Символ – то, что служит условным знаком какого-нибудь понятия, чего-нибудь отвлеченного. (С. И. Ожегов)

Символизация — это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что использование моделей и знаково-символических средств ставит ребёнка в активную позицию, стимулируя и его познавательную деятельность, учитывая психологические особенности дошкольника (наличие развитых форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, способности к замещению).

Объект исследования: процесс формирования познавательного развития дошкольников, посредством использования символов.

Предмет исследования: использование знаково-символических средств, как средство развития познавательных способностей дошкольников.

Гипотеза: считаю, что использование новой формы работы с детьми, основанной на символизации, будет способствовать познавательному развитию и окажет положительное влияние на всестороннее развитие детей.

Цель: развитие познавательной активности дошкольников посредством освоения различных знаково-символических средств и моделирования.

Задачи:

- Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по познавательному развитию дошкольников;

- разработать и освоить методы и приемы по познавательному развитию у детей дошкольного возраста посредством символизации;

- создать условия для самостоятельной деятельности детей со знаками, символами и моделями;

- повысить педагогическую компетентность родителей через совместное участие в воспитательно-образовательном процессе ДОУ;

- распространить наработанный материал среди коллег.

Основой организации работы с детьми является следующая система дидактических принципов:

- принцип психологической комфортности — создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов;

- принцип деятельности — новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его детьми;

- принцип вариативности — формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;

- принцип творчества — ориентация на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности.

4. Реализация проекта.

4.1. Ожидаемые результаты.

Ожидаемые результаты в ходе реализации проекта:

Для детей:

- повышение уровня любознательности, наблюдательности, познавательной мотивации;

- активизация речи детей, обогащение словарного запаса;

- использование полученных знаний в различных видах деятельности.

Для педагогов:

- повышение уровня педагогической компетентности, профессиональный рост.

Для родителей:

- повышение уровня компетентности по формированию познавательного развития у детей.

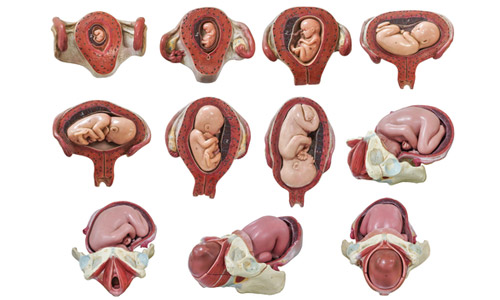

4.2. Этапы развития способности к символизации.

Как и все другие виды способностей, символические способности развиваются с возрастом.

Первый вид детского опыта можно назвать познавательным. Основная форма его организации — это наблюдение и экспериментирование. Так, при ознакомлении с природными явлениями, временами года ребенок обязательно сначала получает опыт наблюдения. Например, зимой он действует со снегом и со льдом, выявляет некоторые их свойства, наблюдает такие явления, как буря, снегопад и т. п. Задача взрослого — создать условия для такого экспериментирования, помочь ребенку увидеть новое в знакомом. Только затем взрослый помогает обобщить этот опыт, выделить то, что наиболее характерно для зимы, и поводит детей к возможному обозначению: зиму можно обозначить кружком, квадратиком, пятнышком белого цвета; снежинкой, сосулькой и т. д.

Первый этап — это младший дошкольный возраст, 3-4 года. Осуществляется лишь подготовка к освоению наглядного моделирования. Дети овладевают разрозненными действиями замещения и используют простейшие формы символизации. Основное средство познания — сенсорные эталоны, и именно их как первые единицы образного познания ребенок начинает использовать как символы. Ребенок ориентируется, прежде всего, на отдельные признаки действительности, и в качестве символов на данном этапе выступают отдельные свойства предметов, прежде всего цвет. Сначала дети используют конкретные признаки (например, цвет) для описания своего эмоционального состояния или отношения. Центральными задачами в младшей группе являются развитие сенсорных способностей (усвоение сенсорных эталонов и действий с ними) и простейших форм символизации. Маленький ребенок очень пластичен и легко обучаем, но порой бывает трудно удержать его внимание — карточки с символами вызывают интерес и помогают решить проблему.

Второй этап – средний дошкольный возраст, 4-5 лет. В этом возрасте ребенок начинает выделять наглядные структуры. С 4 лет решающую роль начинают играть наглядные модели, которые передают строение объектов и отношение между ними. В это время именно модельные представления могут нести символическую нагрузку. Развиваются умственные способности путем усвоения действий с наглядными символами. Формируются различные формы символизации (графические модели предметов — применяемые при решении конструктивных задач; графический план — используемый при ознакомлении с пространственными отношениями). Дети к 5 годам могут переходить к выражению своего отношения к действительности с помощью определенной структуры в своих рисунках, постройках. Сюда же относятся и моделирование социальных функций и отношений в игре, овладение нормами и правилами поведения.

В младшей и средней группах осуществляется лишь подготовка к освоению символизации. Дети овладевают преимущественно разрозненными действиями замещения и использования простейших символов в их внешней форме. К старшему дошкольному возрасту используемые ими средства расширяются, детализируются. К концу дошкольного возраста для выражения своего отношения к персонажам, самому себе, жизненным ситуациям дети начинают обращаться к общепринятой символике (плохое настроение — дождь; дружба — рукопожатие).

Второй формой организации опыта ребенка является «проживание» им различных ситуаций. Например, при том же ознакомлении с зимой возможна и организация опыта в форме проживания: дети могут послушать музыку, вызывающую представление о буре, метели; покружиться, как снежинки; подрожать от холода, как маленькие зайчики и т. д. В этом случае дети свои впечатления, свое отношение к зиме и зимнему холоду выражают языком движений. С помощью этого языка они отображают свое отношение к зиме, тот смысл, который для каждого из них имеет зима. В данном случае важно, что ребенок обобщает и выражает свой эмоциональный опыт также с помощью существующих в культуре символических средств. Ими могут быть средства живописи, танца, выразительного движения, сказочной символики.

Третий этап – старший дошкольный возраст, 6 -7 лет. В этом возрасте дети переходят к выделению скрытых, не наглядных характеристик действительности. Начинается целенаправленное развитие различных форм символизации и включение в решение интеллектуальных задач для последующего развития познавательных и творческих способностей. Дети овладевают способностью к построению символической модели по ситуации и по собственному замыслу. К концу дошкольного возраста особую роль начинает играть словесное опосредствование. Здесь за словом, его значением для ребенка начинает выступать не только предмет, но и некоторая идея, носителем которой может быть данный предмет. Таким образом, слово, его значение, начинают приобретать символическую нагрузку, в качестве символа выступает фиксированное в слове скрытое свойство объекта. В старшем дошкольном возрасте начинается целенаправленное развитие различных форм символизации и включение символов в решение интеллектуальных задач.

Источник