Роль эгоцентрической речи в развитии ребенка

Эг. речь. Выготский: ранняя форма внутренней речи. Пиаже: речь не для себя, а себе.

Ее назначение. Выготский: внутренний диалог. Пиаже: его нет.

Эксперимент: затруднения в повседневных действиях ребенка – эгоцентрические высказывания при встрече с трудностями. Эг. речь: а) планирующая (поведение), б) регулирующая.

Выготский: степень развернутости контекста. Письменная > устная > диалог. Единица речи – слово. Психологическая сторона слова – значение. Во внутренней речи значение отличается от смысла. Ребенок может освоить понятия (пользуется для себя) и продолжать пользоваться речевыми знаками. Значение слова задается определенным контекстом. “Значение задается внешним контекстом, который и надо присвоить”. Во внутренней речи значение слова может иметь смысл.

При изложении этого вопроса можно исходить из противопоставления двух теорий эгоцентрической речи — Пиаже и Выготского. Согласно учению Пиаже, эгоцентрическая речь ребенка представляет собой прямое выражение эгоцентризма детской мысли, который, в свою очередь, является компромиссом между изначальным аутизмом детского мышления и постепенной его социализацией! В эгоцентрической речи ребенок не должен приспособляться к мысли взрослого; поэтому его мысль остается максимально эгоцентрической, что находит свое выражение в непонятности эгоцентрической речи для другого, в ее сокращенности и других ее структурных особенностях. По своей функции эг. речь — простой аккомпанемент, сопровождающим основную мелодию детской деятельности и ничего не меняющим в самой этой мелодии. Эта речь не выполняет никакой функции в поведении и мышлении ребенка. Развитие эг. речи идет по убывающей кривой, вершина которой расположена в начале развития и которая падает до нуля на пороге школьного возраста. Эта речь является прямым выражением степени недостаточности и неполноты социализации детской речи.

Согласно противоположной теории эгоцентрическая речь ребенка представляет собой один из феноменов перехода от интерпсихических функций к интрапсихическим. Не постепенная социализация, вносимая в ребенка извне, но постепенная индивидуализация, возникающая на основе внутренней социальности ребенка, является главным трактом детского развития. Функция эгоцентрической речи представляется нам в свете наших экспериментов родственной функции внутренней речи: это — менее всего аккомпанемент, это — самостоятельная мелодия, самостоятельная функция, служащая целям умственной ориентировки, осознания преодоления затруднений и препятствий, соображения и мышления, это — речь для себя, обслуживающая самым интимным образом мышление ребенка. В отличие от мнения Пиаже Выготский считает, что эгоцентрическая речь развивается не по затухающей, но по восходящей кривой. Ее развитие есть не инволюция, а истинная эволюция. С точки зрения нашей гипотезы, эгоцентрическая речь представляет собой речь внутреннюю по своей психологической функции и внешнюю по своей структуре. Ее судьба — перерастание во внутреннюю речь. Согласно фактам из экспериментов коэффициент эгоцентрической речи возрастанет при затруднениях в деятельности, требующих осознания и размышления. Падение эгоцентрической речи не говорит ничего больше, кроме того, что убывает только одна-единственная особенность этой речи — именно ее вокализация, ее звучание. Считать падение коэффициента эгоцентрической речи до нуля за симптом умирания эгоцентрической речи совершенно то же самое, что считать отмиранием счета тот момент, когда ребенок перестает пользоваться пальцами при перечислении и со счета вслух переходит к счету в уме. Это не отмирание, а нарождение новой формы речи.

Выготский решается поставить эксперимент, где основная мысль доказать гипотезу Пиаже, что всякое освобождение ребенка от необходимости пользоваться социализованной речью необходимо должны привести к резкому повышению коэффициента эг.речи за счет социализованной, потому что все это должно создать максимально благоприятные условия для свободного и полного выявления недостаточности социализации мысли и речи ребенка ЛИБО опровергнуть: если же эг. речь проистекает из недостаточной дифференциации речи для себя от речи для других, то все эти изменения ситуации должны сказаться в резком падении эгоцентрической речи. Пиаже описывает, но не придает никакого теоретического значения трём особенностям этой речи: 1) то, что она представляет собой коллективный монолог, т. е. проявляется не иначе, как в детском коллективе при наличии других детей, занятых той же деятельностью, а не тогда, когда ребенок остается сам с собой; 2) то, что этот коллективный монолог сопровождается, как отмечает сам Пиаже, иллюзией понимания; то, что ребенок верит и полагает, будто его ни к кому не обращенные эгоцентрические высказывания понимаются окружающими; 3) то, что эта речь для себя имеет характер внешней речи, совершенно напоминая социализованную речь, а не произносится шепотом, невнятно, про себя.

В первой серии наших экспериментов мы пытались уничтожить возникающую при эгоцентрической речи у ребенка иллюзию понимания его другими детьми: организовали его деятельность в коллективе неговорящих глухонемых детей, либо помещали его в коллектив детей, говорящих на иностранном для него языке. Опыты показали, что коэффициент эгоречи в критическом опыте без иллюзии понимания стремительно падал, в большинстве случаев достигая нуля, а во всех остальных случаях сокращаясь в среднем в восемь раз.

Во второй серии экспериментов мы ввели в качестве переменной величины при переходе от основного к критическому опыту коллективный монолог ребенка. Первоначально измерялся коэффициент эг. речи в основной ситуации, в которой феномен эгоречи проявлялся в форме коллективного монолога. Затем деятельность ребенка переносилась в другую ситуацию, в которой возможность коллективного монолога исключалась. Уничтожение коллективного монолога в ситуации, которая во всем остальном остается неизменной, приводит, как правило, к резкому падению коэффициента эг. речи. Коэффициент резко падал до нуля.

Наконец, в третьей серии наших экспериментов мы выбрали в качестве переменной величины при переходе от основного к критическому опыту вокализацию эгоцентрической речи. После измерения коэффициента эгоцентрической речи в основной ситуации ребенок переводился в другую ситуацию, в которой была затруднена или исключена возможность вокализации. Ребенок усаживался на далекое расстояние от других детей, или играл оркестр/шум, или ребенку специальной инструкцией запрещалось говорить громко и предлагалось вести разговор не иначе, как тихим и беззвучным шепотом. И мы снова наблюдали падение кривой коэффициента эгоцентрической речи вниз. Согласно Пиаже эгоречь испытуемых делится на две большие группы, которые можно назвать эгоцентрической и социализированной. Произнося фразы первой группы, ребенок не интересуется тем, кому он говорит и слушают ли его. Собеседник для него первый встречный. Ребенку важен лишь видимый интерес, хотя у него, очевидно, есть иллюзия, что его слышат и понимают. Он не испытывает желания воздействовать на собеседника. Можно разбить эг. речь на три категории:

1. Повторение.

2. Монолог.

3. Монолог вдвоем или коллективный монолог.

В социализированной речи можно различать следующие категории:

4. Передаваемая информация.

5. Критика.

6. Приказания, просьбы и угрозы.

7. Вопросы.

8. Ответы.

Эхолалия. Ребенку доставляет удовольствие повторять слова ради них самих, ради развлечения, которое они ему доставляют, не обращаясь абсолютно ни к кому.

Монолог. Ребенок беспрерывно объявлять всем о том, что он делает либо с целью ритмизировать свое действие.

Коллективный монолог. Это самая социальная форма из эгоцентрических разновидностей языка ребенка, потому что к удовольствию разговаривать она прибавляет еще удовольствие произносить монолог перед другими и т.о. привлекать — или полагать, что привлекаешь, — их интерес к его собственному действию или к собственной мысли.

Дата публикования: 2015-02-03; Прочитано: 1351 | Нарушение авторского права страницы

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2020 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования

(0.002 с)…![]()

Источник

Феномен эгоцентрической речи ребенка обстоятельно и довольно часто обсуждался в психологии. Если говорить о речи вообще, то в ней заложены внешний, внутренний и чувственный аспекты сознания человека. Поэтому, чтобы понять, о чем мыслит ребенок, каков он внутри, стоит обратить внимание на его речь.

Некоторые родители начинают тревожиться, когда их малыш произносит не связанные по смыслу слова, словно бездумно повторяя все то, что от кого-то услышал. Может быть не по себе, когда пытаешься выяснить, для чего он сказал то или иное слово, а ребенок просто не способен этого объяснить. Или когда чадо говорит с собеседником, словно со стенкой, другими словами, практически в никуда и не ожидая ни ответа, ни тем более понимания. У родителей могут возникать мысли о развитии у их малыша психического расстройства и об опасностях, которые скрывает под собой такая форма речи.

Что же представляет собой эгоцентрическая речь на самом деле? И стоит ли переживать, если вы заметили ее признаки у своего ребенка?

Что такое эгоцентрическая речь?

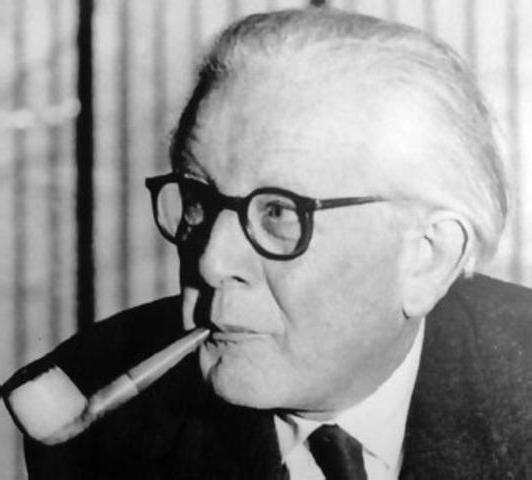

Одним из первых ученых, который посвятил немало времени исследованию детской эгоцентрической речи, а также открыл само это понятие, стал Жан Пиаже – психолог из Швейцарии. Он разработал собственную теорию в данной области и провел ряд экспериментов с участием маленьких детей.

Согласно его выводам, одним из явных внешних проявлений эгоцентрических позиций в мышлении ребенка является именно эгоцентрическая речь. Возраст, в котором она чаще всего наблюдается, – от трех до пяти лет. Позднее, как утверждает Пиаже, данное явление практически полностью исчезает.

Чем отличается такое поведение от обычного детского лепета? Эгоцентрическая речь – это в психологии разговор, направленный к самому себе. У детей она проявляется, когда те говорят вслух, не обращаясь при этом ни к кому, задают себе вопросы и нисколько не беспокоятся о том, что не получают ответа на них.

Сам эгоцентризм определяется в психологии как сосредоточенность на личных стремлениях, целях, переживаниях, отсутствие ориентированности на переживания других людей и любые внешние воздействия. Однако если у вашего малыша наблюдается данный феномен, впадать в панику не стоит. Многое прояснится и окажется совсем не страшным при более глубоком рассмотрении исследований психологов в данной области.

Разработки и выводы Жана Пиаже

Жан Пиаже в книге «Речь и мышление ребенка» старался раскрыть ответ на вопрос о том, какие потребности пытается удовлетворить ребенок, беседуя с самим собой. В ходе исследований он пришел к нескольким интересным выводам, однако одной из его ошибок стало утверждение, что для полного понимания образа мыслей ребенка достаточно анализа одной лишь его речи, поскольку слова непосредственно отражают действия. Позднее другие психологи опровергли такой неверный догмат, а явление эгоцентрического языка в детском общении стало понятно глубже.

Когда же Пиаже исследовал данный вопрос, то утверждал, что речь у детей, как, впрочем, и у взрослых, существует не только для сообщения мысли, но имеет и другие функции. В ходе исследований и экспериментов, проведенных в «Доме малюток», Ж.-Ж. Руссо и Ж. Пиаже удалось определить функциональные категории детской речи. На протяжении месяца велись тщательные и подробные записи того, о чем говорил каждый ребенок. После внимательной обработки собранного материала психологи выделили две основные группы детской речи: эгоцентрическая речь и социализированная.

О чем может рассказать данное явление?

Эгоцентрическая речь проявляется в том, что, говоря, ребенок совсем не интересуется, кто его слушает и слушает ли его кто-то вообще. Эгоцентрической эту форму языка делает, прежде всего, разговор только о себе, когда ребенок даже не пытается понять точку зрения своего собеседника. Ему достаточно лишь видимого интереса, хотя иллюзия того, что его понимают и слышат, у ребенка, скорее всего, присутствует. Он также не пытается своей речью оказать какое-либо воздействие на собеседника, разговор ведется исключительно для себя.

Типы эгоцентрической речи

Интересно еще и то, что, как определил Пиаже, эгоцентрическая речь тоже подразделяется на несколько категорий, у каждой из которых различные особенности:

- Повторение слов.

- Монолог.

- «Монолог вдвоем».

Выделенные типы эгоцентрического детского языка применяются малышами в соответствии с определенной ситуацией и их сиюминутными потребностями.

Что такое повторение?

Повторение (эхолалия) заключает в себе практически бездумное повторение слов или слогов. Ребенок делает это ради удовольствия, получаемого от речи, он не совсем осмысливает слова и не обращается к кому-либо с чем-то конкретным. Этот феномен является остатками младенческого лепета и не содержит ни малейшей общественной направленности. В первые несколько лет жизни ребенку нравится повторять услышанные слова, имитировать звуки и слоги, часто не вкладывая в это никакого особого смысла. Пиаже считает, что подобный вид речи имеет определенное сходство с игрой, ведь ребенок повторяет звуки или слова ради развлечения.

Что такое монолог?

Монолог как эгоцентрическая речь представляет собой разговор ребенка с самим собой, подобный громким мыслям вслух. Данный вид речи не направлен к собеседнику. В такой ситуации слово для ребенка сопряжено с действием. Автор выделяет следующие следствия из этого, важные, чтобы правильно понять монологи ребенка:

- действуя, ребенок (даже наедине с собой) должен говорить и сопровождать игры и различные движения словами и криками;

- сопровождая словами определенное действие, малыш может видоизменить отношение к самому действию или произнести то, без чего бы оно осуществиться не могло.

Что такое «монолог вдвоем»?

«Монолог вдвоем», также известный как коллективный монолог, тоже довольно подробно описан в трудах Пиаже. Автор пишет, что название данной формы, которую принимает эгоцентрическая детская речь, может показаться несколько противоречивым, ведь как монолог может вестись в диалоге с собеседником? Однако этот феномен часто прослеживается в разговорах детей. Он проявляется в том, что во время беседы каждый ребенок приобщает другого к своему действию или мысли, не стремясь при этом быть по-настоящему услышанным и понятым. Мнение собеседника такой ребенок никогда не берет в расчет, для него оппонент является своего рода возбудителем монолога.

Пиаже называет коллективный монолог самой социальной формой эгоцентрических разновидностей речи. Ведь используя этот вид языка, ребенок говорит уже не только для одного себя, но и для окружающих. Но в то же время дети таких монологов не слушают, ведь они обращены, в конечном счете, к себе – малыш вслух размышляет о своих поступках и не ставит перед собой цель донести какие-либо мысли до собеседника.

Противоречивое мнение психолога

Как считает Ж. Пиаже, речь для маленького ребенка, в отличие от взрослого человека, является не столько орудием общения, сколько вспомогательным и подражательным действием. С его точки зрения, ребенок в первые годы жизни представляет собой обращенное на себя замкнутое создание. Пиаже, основываясь на самом факте того, что эгоцентрическая речь ребенка имеет место, а также на ряде экспериментов, приходит к такому выводу: мышление малыша эгоцентрично, а значит, он думает только для себя самого, не желая, чтобы его поняли, и не стремясь понимать образ мышления собеседника.

Исследования и выводы Льва Выготского

Позже, проводя подобные эксперименты, многие исследователи опровергали представленный выше вывод Пиаже. Например, Лев Выготский — советский ученый и психолог — подверг критике мнение швейцарца о функциональной бессмысленности эгоцентрической речи ребенка. В ходе собственных экспериментов, подобных тем, что производил Жан Пиаже, он пришел к выводам, в определенной степени противоречащим первоначальным утверждениям швейцарского психолога.

Новый взгляд на феномен эгоцентрической речи

Среди выведенных Выготским фактов о феномене детского эгоцентризма можно принять во внимание следующие:

- Факторы, затрудняющие определенную деятельность ребенка (например, у него во время рисования забрали карандаши определенного цвета), провоцируют эгоцентрическую речь. Ее объем в подобных ситуациях возрастает почти в два раза.

- Помимо функции разряда, чисто экспрессивной функции и того, что эгоцентрическая речь ребенка часто просто сопровождает игры или другие виды детской активности, она еще и может играть другую важную роль. Такая форма речи заключает в себе функцию образования некоего плана разрешения проблемы или задачи, становясь, таким образом, своеобразным средством мышления.

- Эгоцентрическая речь малыша очень похожа на внутреннюю мысленную речь взрослого. Они имеют немало схожего: образное мышление, сокращенный ход мысли, невозможность понимания собеседником без использования дополнительного контекста. Таким образом, одной из главных функций этого феномена является переход речи в процессе своего формирования от внутренней к внешней.

- В более поздние годы подобная речь не исчезает, а переходит в эгоцентрическое мышление — внутреннюю речь.

- Интеллектуальную функцию данного феномена нельзя считать прямым следствием эгоцентризма детской мысли, ведь между этими понятиями нет абсолютно никакой связи. На самом деле эгоцентрическая речь довольно рано становится своего рода средством словесного оформления реалистического мышления малыша.

Как реагировать?

Эти выводы кажутся гораздо более логичными и помогают не волноваться чрезмерно, если у ребенка проявляются признаки эгоцентрической формы общения. Ведь данный вид мышления не говорит о сосредоточенности исключительно на себе или о социальной неприспособленности, и тем более не является каким-либо тяжелым психическим расстройством, например, как некоторые совершенно ошибочно путают его с проявлениями шизофрении. Эгоцентрическая речь является лишь переходным этапом в развитии логического мышления ребенка и со временем превращается во внутреннюю. Поэтому многие современные психологи говорят о том, что эгоцентрическую форму речи не нужно пытаться исправить или вылечить — она абсолютно нормальна.

Источник

Эгоцентрическая речь – это форма речи, которая обычно наблюдается у маленьких детей и включает в себя использование речи, не обращаясь ни к кому конкретно. В следующих разделах статьи будет рассказано больше об этой речи и ее компонентах.

Эгоцентрическая речь — это уникальная и интересная концепция, которая встречается у маленьких детей. Включение слова «эго» в термин «эгоцентрик» предположительно имеет отношение к самому себе.

Эгоцентрическая речь — это разновидность речи, которая осуществляется с самим собой, не обязательно обращаясь к кому-либо конкретно.

Этот вид речи встречается у очень маленьких детей, как правило, в возрасте от 3 до 5 лет, и она используется в качестве средства обучения речи, так как дети не знают, как мыслить внутренне, а затем говорить.

Для примера – стоит понаблюдать за маленьким ребенком во время игры. Можно обнаружить, что ребенок имеет склонность говорить с самим собой и буквально комментировать то, что он делает.

Например, когда он кормит куклу или играет с машиной, он говорит что-то вроде: «Теперь я собираюсь покормить куклу» или «Теперь машина будет ехать по полу».

По мере того, как ребенок растет, этой речи становится все меньше и меньше, а через год или два она полностью исчезает. Это происходит потому, что ребенок учится усваивать свои мысли, думать о том, что он хочет сказать, а затем говорить.

Теории эгоцентрической речи

Эхолалия: этот тип речи включает в себя повторяющиеся слова, фразы или звуки. Обычно это слышно, когда дети болтают.

Монолог: эта форма речи является бегущим дискурсом. Это обычно наблюдается, когда играют дети, и можно услышать только фрагменты предложений.

Коллективный (двойной или социальный) монолог. Это происходит, когда два ребёнка используют речь, но эта речь не имеет связи друг с другом.

Например, когда двое детей сидят вместе и играют в разные игры, они могут комментировать свои собственные игры, но эта речь не связана друг с другом. Они просто говорят одновременно или говорят по очереди.

Имеется некоторое количество теорий, окружающие данную концепцию, и они подробно описаны в следующих разделах.

Хотя эгоцентрическая речь является неотъемлемой частью развития ребенка (точнее говоря, языкового развития у детей), также необходимо знать, что есть несколько теорий, которые окружают эту концепцию. Ниже приведены две из самых известных теорий, которые подчеркивают эту концепцию более подробно.

Теория Жана Пиаже

Жан Пиаже был известным психологом, который наблюдал за детьми и сформулировал концепцию эгоцентрической речи. Эта форма речи является частью этапов развития. Он сказал, что, когда ребенок рождается и начинает учиться, он говорит, и проявляет эту форму речи.

Так он разговаривает сам с собой, не обращаясь ни к кому конкретно. Он также заметил, что всякий раз, когда малыш разговаривает сам с собой, он почти всегда использует громкую речь.

Далее Пиаже объяснил, что эта громкая и «для себя» речь происходит потому, что ребенок еще не научился быть социальным. Быть социальным означает, что ему нужно принимать во внимание точки зрения других или понимать, что говорили другие.

Таким образом, он не знает, как эффективно общаться с другими, и прибегает к эгоцентрической речи.

Пиаже также сказал, что по мере роста ребенка он будет учиться быть частью социальной арены и, таким образом, развивать надлежащие средства общения. Это будет означать, что эгоцентрическая речь исчезнет и ее заменит социальная речь.

Теория Выготского

Выготский был еще одним психологом, который наблюдал за поведением детей, а затем вывел определенные теории на концепцию эгоцентрической речи. Его точка зрения отличалась от точки зрения Пиаже.

Выготский сказал, что дети использовали эту форму речи, потому что они еще не разработали концепцию усвоения своих мыслей. Ребенок, по его словам, еще не изучил концепцию способности продумывать свои мысли, выводить их и затем говорить.

Он находится в процессе обучения, и поэтому постоянные инструкции, которые ему передавались, были громко озвучены без их обработки.

Выготский также считал, что ребенок изначально был социальным существом, а не со временем стал социальным индивидуумом. Он сказал, что все действия, где принимает участие ребенок, — будь то лепет или использование слов, которые ребенок начинает произносить, впервые научившись говорить и общаться, — достаточное тому доказательство. Поэтому ребенок всегда был общественным существом.

Таким образом, он выступил против теории Пиаже, которая гласила, что ребенок со временем учится быть социальным, а затем учится общаться с другими.

Выготский также сказал, что эгоцентрическая речь не заменяется социальной речью, а постепенно перерастает в нее.

В последующие годы была создана комбинация обеих этих теорий, и термин эгоцентрическая речь был заменен частной речью. Это считалось более приемлемым термином.

Источник