Развитие речи у ребенка при дизартрии

Светлана Ермакова

Формирование правильной речи у детей с дизартрией

Мотина А. А., Ермакова С. Г.

Среди нарушений речи у детей особое место занимает дизартрия, которая проявляется в ограниченной подвижности речевого аппарата: мяг-кого нёба, языка, губ. Следствием этого являются дефекты эвукопроизношения, изменение тембра голоса, недоразвитие речи.

Успех в преодолении этих нарушений во многом зависит от правильного сочетания специального лечения, обучения и семейного воспитания.

Наиболее часто встречающаяся форма детской дизартрии — псевдобульбарная, которая является следствием перенесенного в раннем детстве, во время родов или во внутриутробном периоде органического поражения мозга (энцефалит, ролевая травма, опухоль, интоксикация и т. д.).

У ребенка нарушается общая и речевая моторика, причем характер этих нарушений может быть различный. Условно выделяют три степени псёвдобульбарной дизартрии: легкая, средняя, тяжелая,

1. Легкая степень псёвдобульбарной дизартрии характеризуется от-сутствием грубых нарушений моторики артикуляционного аппарата. Трудности артикуляции заключаются в медленных, недостаточно точных движениях языка и губ. Расстройство жевания и глотания проявляются не-ярко, в редких поперхиваниях.

Речь детей несколько замедлена, характерна смазанность при произ-несении звуков. Чаще страдает произношение сложных по артикуляции Ж, Ш, Р, Ц, Ч. Звонкие согласные произносятся с недостаточным участием голоса. Трудны для произношения мягкие согласные, так как их артикуляция требует подъема средней части спинки языка к твердому нёбу.

В большинстве случаев дети с легкой степенью дизартрии испытывают некоторые трудности в звуковом анализе слова, в их речи встречаются специфические ошибки замены звуков (например, Т-Д, Ч-Ц и др.). Таким образом, ведущим дефектом у детей, страдающих псёвдобульбарной дизартрией в легкой степени, является-нарушение фонетической стороны речи.

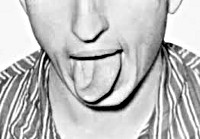

2. Дети со средней степенью дизартрии составляют наиболее много-численную группу. Для них характерна амимичность: ребенок не может надуть щеки, вытянуть губы, плотно их сомкнуть. Движения языка ограничены. Ребенок не может поднять кончик языка вверх, повернуть его вправо, влево, — удержать в нужном положении. Значительную трудность представляет переход от одного движения к другому. Мягкое нёбо ча-сто бывает малоподвижным. Характерно обильное слюнотечение. Акты жевания и глотания затруднены.

Речь таких детей обычно очень невнятная, смазанная, с заметным гнусавым оттенком. Характерна нечеткая артикуляция гласных из-за малоподвижности губ и языка. Звуки А и У недостаточно четки, звуки И и Ы обычно смешиваются. Из согласных чаще произносятся правильно П, Т, К, М, Н, X, Свистящие, шипящие, Ч и Ц, Р и Л произносятся как носовой выдох с неприятным «хлюпающими» призвуком. Выдыхаемая ротовая струя ощущается очень слабо. Звонкие согласные почти всегда заменяются глухими. Нередко звуки в конце слова и при стечении согласных опускаются, при этом в последнем случае выпадает один (белка -бека) или оба звука (змея — ия). Вследствие затруднения при переключении от одного слога к другому встречаются случаи их уподобления (посуда- посюся, ножницы — ыосисы).

Нарушение моторики артикуляционного аппарата в конечном итоге приводит к заметным трудностям при овладении звуковым анализом. Дети не могут правильно отобрать картинки, названия которых начина-ются на заданный звук, придумать слово, содержащее заданный звук, проанализировать его звуковой состав. Например, дается задание най-ти картинки, названия которых со держат звук Б; дети отбирают сле-дующие: банка, барабан, подушка, платок, пила, белка. Или дается за-дание найти картинки, названия которых содержат звук 3; дети отклады-вают картинки, изображающие змею, зайца, жука, щуку, щетку, желудь, щипцы.

3. Тяжелея степень псевдобульбарной дизартрии — анартрия- ха-рактеризуется глубоким поражением мышц лица и полной бездеятельно-стью речевого аппарата. Лицо ребенка маскообразно, нижняя че-люсть отвисает, рот постоянно открыт. Язык неподвижно лежит на дне ротовой полости, движения губ резко ограничены. Акты жевания и глотания затруднены. Речь отсутствует, иногда ребенок издает нечле-нораздельные звуки. Но даже при столь тяжелом нарушении система-тические занятия с логопедом оказывают положительный эффект.

У детей с дизартрией позднее развитие речи, ограниченный речевой опыт приводят к недостаточному накоплению словаря Большинство детей с расстройствами артикуляции часто употребляют слова в неточном значении, подменяя их смежными по звуковому или ситуативному сходству: петля — дырка, ваза — кувшин, желудь — орех, гамак — сетка, рельсы — шпалы, наперсток — палец,

Характерным для детей, страдающих дизартрией, является довольно хорошая ориентировка в окружающей обстановке. Но отсутствие речи или ограниченное пользование ею приводит к расхождению между ак-тивным и пассивным словарем.

У детей, имеющих тяжелые расстройства артикуляционного аппарата, часто выявляется большой пассивный словарь. Они знают и могут показать на картинке такие предметы, как качели, колодец, буфет, памятник, вагон; определить профессию (летчик, учитель, шофер и т п.); понять действия лиц, изображенных на картинке, показать предметы, окрашенные в различные цвета.

Для детей- дизартриков характерно недостаточное овладение грамматическими формами языка, В своей речи они часто опускают предлоги, недоговаривают окончания или неправильно их употребляют, не усваивают категорию числа, затрудняются в согласовании и управлении. Например: Кошка залезла клетку; Он сел лавка; Я иду в школу с портфель; Небо чистая.

Для того чтобы овладеть произношением звуков, дети с дизартрией нуждаются в специальных тренировочных упражнениях. Систему упражнений, их последовательность и длительность, конкретные приемы, необходимые данному ребенку, планирует логопед, Некоторые из них, требующие многократного повторения, возможно и нужно осуществить в домашних условиях.

Дети, страдающие дизартрией, в большинстве случаев не умеют плавно и глубоко дышать. Дыхание у них прерывистое, выдох короткий, неэко-номный, осуществляющийся одновременно через рот и мое. Детям трудно произносить длинные слова и фразы.

Для отработки навыков правильного дыхания используются следующие упражнения;

1 .Вдох — выдох носом.

2. Вдох носом — выдох ртом (если выдох совершается через рот и нос одновременно, нужно зажать нос пальцами,

3. Вдох ртом — выдох носом,

4. Вдох и выдох ртом.

Сначала нужно добиваться, чтобы ребенок научился производить сво-бодный, плавный удлиненный выдох через рот. После этого тренировать плавный длинный выдох с беззвучной артикуляцией гласных звуков А, О, или согласных С, Ш. Взрослый должен следить, чтобы ребенок пра-вильно имитировал нужный звук, и поощрять длину выдоха (отмечать время счетом).

При выполнении этих упражнений очень важно постоянно контролировать ребенка, так как сначала ему трудно ощутить утечку воздуха через носовые ходы. Используются различные приемы контроля: к носовым ходам приставляется зеркало, ватка, полоски тонкой бумаги.

Воспитанию активного выдохе так же способствуют следующие упраж-нения;

1. Дуть на специально изготовленную на тонкой нарезанной бумаги «занавеску».

2. Дуть на «флажок, сделанный сначала из тонкой цветной бумаги, а затем из более плотной.

3. Дуть на бумажные бабочки, вертушки, цветы, метелочки, фигурки акробатиков и т. п. Можно изготовить небольшую стойку, к которой прикреплять разные легкие предметы или ватные шарики на нитке.

4. Дуть не пластмассовые игрушки, плавающие воде.

5. Дуть через трубочку в бутылку с водой. Нужно добиваться, чтобы выдох был ровным и длительным, тогда воде будет долго и равномерно бурлить.

6. Перекатывать шарики или карандаши на гладкой поверхности сильным дуновением.

7. Дуть через короткую трубочку на мелко нарезанные кусочки цветной бумаги или ватные шарики. Задание постепенно усложняется путем увеличения расстояния до предметов, что требует более сильного выдоха,

8. Надувать резиновые игрушки и шарики.

9. Играть на губных инструментах.

Полезно каждое упражнение, проделанное ребенком, оценивать; «Вот сейчас ты правильно выдохнул через рот». «У тебя получился длинный выдох через рот» и т, п.

Упражнения, связанные с дутьем, следует чередовать с упражнениями, развивающими движения губ и языка. Перечислим некоторые из них, легко выполнимые в домашних условиях,

Упражнения для губ и щек

-Надувание губ и щек,

-Надувание щек попеременно.

-Втягивание щек в ротовую полость между зубами,

-Сосательные движения -сомкнутые губы вытягиваются вперед хо-ботком, затем возвращаются в нормальное положение; челюсти сомкнуты.

-Оскал; губы сильно растягиваются в стороны, так что обнажаются оба ряда зубов.

-Вытягивание губ узкой воронкой (как при свисте).

-Движение губ, сложенных хоботком, влево-вправо,

-Вибрация губ («кучерской» звук).

-Удерживание губами резиновой трубочки или длинной карамельки.

Упражнения для нижней челюсти

-Открывание и закрывание рта (с прищелкиванием зубами).

-Прикусывание зубами марлевой салфетки, резинового жгута. В этих случаях взрослый, придерживая салфетку или жгут, старается выдернуть их. Прилагаемое им усилив постепенно увеличивается.

Большого внимания требуют упражнения, направленные на разви-тие подвижности языка. Если язык ребенка движется плохо (не подни-мается к верхним зубам, не отклоняется стороны и т. д., то используются рефлекторные (непроизвольные) движения.

Упражнения для языка

-Для выдвижения языка вперед к губам протягивается конфета; нижняя губа обмазывается вареньем, и ребенок облизывает ее; к нижней губе прикрепляется кусочек бумажки, ребенок стремится ее спихнуть языком,

-Для сокращения языка -положить кусочки сахаре на кончик языка,

-Для выработки движений языка в сторону — положить кусочек сахаре между щекой и зубами и намазать вареньем уголок рта.

В тех случаях, когда активные движения языка затруднены, использу-ется пассивная гимнастика. Например, марлевой салфеткой взрослый захватывает язык ребенка и производит нужные движения: вперед-назад, вверх-вниз, вправо-влево.

Речевая активность ребенка зависит и от его общения с окружаю-щими.

Дети с дизартрией часто очень критичны к своему дефекту, много молчат, используют жесты вместо слов, стесняются говорить при по-сторонних. Родители постепенно привыкают к этому и должным образом не активизируют речь ребенка. Это может иметь пагубные последствия.

Очень важно поддерживать, первые попытки самостоятельной речи, поощрять самые невнятные слова, повторять их отчетливо, с тем, чтобы ребенок мог соотнести свое произношение с правильным.

Полезными являются игры, развивающие слуховое внимание, умение различать звуки по высоте и длительности. Например, взрослый под-бирает различные звучащие игрушки (звонок, погремушку, барабан, флейту и пр.) и прячется за ширму или экран. Ребенок должен угадать, какая игрушка издает тот или иной звук.

Можно использовать следующие игровые задания. Перед ребенком лежит картинка, изображающая различные фрукты. Дается задание — поднять руку, когда будет назван «лимон». Взрослый медленно произ-носит: яблоко, персик, груша, лимон.

Перед ребенком раскладываются картинки, изображающие предметы, сходные по звучанию. Взрослый называет один из них. Ребенок должен показать нужную картинку. Например: петух — пастух, бабочка -бабушка, дудка- будка и др.

У детей с дизартрией часто наблюдается значительное нарушение дви-жений кисти руки и пальцев. Ребенок не может самостоятельно одеться, причесаться, действовать с мелкими предметами. Поэтому необходимо систематически применять упражнения для формирования разнообразных движений пальцами и кистью руки. Сначала отрабатываются коор-динированные движения с более крупными предметами, затем -с мелкими. Нужно обучить ребенка правильно захватывать предметы, удерживать и опускать их. Для этого специально подбираются игрушки, предметы обихода, различные по размеру, форме, цвету и тяжести. Полезно научить ребенка перекладывать предметы с одного места на другое. Для этого на плотной бумаге подготавливаются контуры различ-ных предметов, и ребенок по заданию помещает соответствующий предмет на свое «место». Можно предложить ему распределить игрушки или предметы по размеру, цвету, определить их вес и выбрать одинаковые по тяжести. Для развития более тонких движений пальцев очень полезным является раскладывание мелких предметов (пуговиц, палочек, зерен и др.) по небольшим коробочкам или мешочкам. Упражнения такого рода надо разнообразить, а успехи ребенка всячески поощрять. С удовольствием дети нанизывают бусы, колечки, пуговицы на/ нитку, передвигают косточки на счетах, вырезают из бумаги картинки по контуру и раскрашивают их. Хорошо укрепляет мышцы руки сжимание резиновой губки.

Предлагаем следующие упражнения:

-На плотном картоне нарисовать контур кисти ребенка с равномерно разведенными пальцами. Ребенок фиксирует свою руку соответственно контуру.

-Ребенок кладет кисть руки на стол и по просьбе взрослого пооче-редно приподнимает нужные пальцы. Если это упражнение не сразу получается, взрослый может придержать рукой те пальцы, которые должны остаться неподвижными.

-Ребенок складывает ладони, сжимает их и постукивает пальцами каждой пары.

Для увеличения мышечной нагрузки на каждую пару пальцев можно надеть тонкую резинку небольшого диаметра.

-По заданию взрослого ребенок показывает поочередно пальцы — по одному, по два, по три; выдвигает вперед второй и пятый палец (остальные сжаты в кулак).

-Отбивание такта каждым пальцем, имитация игры на пианино,

-Отстреливание ватного шарика, шашки и т, п. одним, двумя и четырьмя пальцами.

Домашние занятия с ребенком, страдающим дизартрией, должны предусматривать постепенное развитие точности и плавности движений, нужных для письма. Этому способствуют следующие упражнения:

-Раскрашивание картинок,

-Точное обведение контуров предметов.

-Рисование простых предметов по проставленным точкам.

-Соединение данных точек линиями разного направления.

-Штрихование (используются цветные карандаши).

Очень важно суметь убедить ребенка в важности подобных заданий и внимательно следить за его успехами, отмечая даже самые незначительные.

Литература

1. Филичева, Т. Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: практическое пособие / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 224 с.

2. Филичева, Т. Б. Дети с общим недоразвитие речи. Воспитание и обучение: учебно-методический пособие / Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. – М.: «Гном — Пресс», 1999. – 80 с.

3. Жукова, Н. С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – Екатеринбург: ИРД ЛТД, 1998. – 320 с.

Источник

Дизартрия – это расстройство произносительной организации речи, связанное с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи; при тяжелых поражениях возникает анартрия. При подозрении на дизартрию проводится неврологическая диагностика (ЭЭГ, ЭМГ, ЭНГ, МРТ головного мозга и др.), логопедическое обследование устной и письменной речи. Коррекционная работа при дизартрии включает лечебное воздействие (медикаментозные курсы, ЛФК, массаж, ФТЛ), логопедические занятия, артикуляционную гимнастику, логопедический массаж.

Общие сведения

Дизартрия – тяжелое нарушение речи, сопровождающееся расстройством артикуляции, фонации, речевого дыхания, темпо-ритмической организации и интонационной окраски речи, в результате чего речь теряет свою членораздельность и внятность. Среди детей распространенность дизартрии составляет 3-6%, однако в последние годы прослеживается выраженная тенденция к росту данной речевой патологии.

В логопедии дизартрия входит в тройку наиболее распространенных форм нарушений устной речи, по частоте уступая лишь дислалии и опережая алалию. Поскольку в основе патогенеза дизартрии лежат органические поражения центральной и периферической нервной системы, данное речевое нарушение также изучается специалистами в области неврологии и психиатрии.

Дизартрия

Причины дизартрии

Наиболее часто (в 65-85% случаев) дизартрия сопутствует детскому церебральному параличу и имеет те же причины возникновения. В этом случае органическое поражение ЦНС происходит во внутриутробном, родовом или раннем периоде развития ребенка (обычно до 2-х лет). Наиболее частыми перинатальными факторами дизартрии выступают:

- токсикозы беременности,

- гипоксия плода,

- резус-конфликт,

- хронические соматические заболевания матери,

- патологическое течение родов,

- родовые травмы,

- асфиксия при рождении,

- ядерная желтуха новорожденных,

- недоношенность и др.

Степень выраженности дизартрии коррелирует с тяжестью двигательных нарушений при ДЦП: так, при двойной гемиплегии дизартрия либо анартрия выявляется практически у всех детей.

В раннем детстве поражение ЦНС и дизартрия у ребенка может развиться после перенесенных:

- нейроинфекций (менингита, энцефалита),

- гнойного среднего отита,

- гидроцефалии,

- черепно-мозговой травмы,

- тяжелых интоксикаций.

Возникновение дизартрии у взрослых, как правило, связано с перенесенным инсультом, травмой головы, нейрохирургическими операциями, опухолями головного мозга. Также дизартрия может встречаться у пациентов с рассеянным склерозом, боковым амиотрофическим склерозом (БАС), сирингобульбией, болезнью Паркинсона, миотонией, миастенией, церебральным атеросклерозом, нейросифилисом, олигофренией.

Классификация

В основу неврологической классификации дизартрии положен принцип локализации и синдромологический подход. С учетом локализации поражения речедвигательного аппарата различают:

- бульбарную дизартрию, связанную с поражением ядер черепно-мозговых нервов /языкоглоточного, подъязычного, блуждающего, иногда – лицевого, тройничного/ в продолговатом мозге

- псевдобульбарную дизартрию, связанную с поражением корково-ядерных проводящих путей

- экстрапирамидную (подкорковую) дизартрию, связанную с поражением подкорковых ядер головного мозга

- мозжечковую дизартрию, связанную с поражением мозжечка и его проводящих путей

- корковую дизартрию, связанную с очаговыми поражениями коры головного мозга.

В зависимости от ведущего клинического синдрома при ДЦП может встречаться спастико-ригидная, спастико-паретическая, спастико-гиперкинетическая, спастико-атактическая, атактико-гиперкинетическая дизартрия.

Логопедическая классификация основана на принципе понятности речи для окружающих и включает в себя 4 степени тяжести дизартрии:

- 1 степень (стертая дизартрия) – дефекты звукопроизношения могут быть выявлены только логопедом при специальном обследовании.

- 2 степень – дефекты звукопроизношения заметны окружающим, но в целом речь остается понятной.

- 3 степень — понимание речи пациента с дизартрией доступно только близкому окружению и частично посторонним людям.

- 4 степень – речь отсутствует или непонятна даже самым близким людям (анартрия).

Симптомы дизартрии

Речь пациентов с дизартрией невнятная, нечеткая, малопонятная («каша во рту»), что обусловлено недостаточной иннервацией мышц губ, языка, мягкого неба, голосовых складок, гортани, дыхательной мускулатуры. Поэтому при дизартрии развивается целый комплекс речевых и неречевых нарушений, составляющих суть дефекта.

Нарушение артикуляционной моторики у пациентов с дизартрией может проявляться в спастичности, гипотонии или дистонии артикуляционных мышц. Мышечная спастика сопровождается постоянным повышенным тонусом и напряжением мускулатуры губ, языка, лица, шеи; плотным смыканием губ, ограничением артикуляционных движений. При мышечной гипотонии язык вялый, неподвижно лежит на дне полости рта; губы не смыкаются, рот полуоткрыт, выражена гиперсаливация (слюнотечение); вследствие парезов мягкого неба появляется носовой оттенок голоса (назализация). В случае дизартрии, протекающей с мышечной дистонией, при попытках речи тонус мышц изменяется с низкого на повышенный.

Нарушения звукопроизношения при дизартрии могут быть выражены в различной степени, в зависимости от локализации и тяжести поражения нервной системы. При стертой дизартрии наблюдаются отдельные фонетические дефекты (искажения звуков), «смазанность» речи». При более выраженных степенях дизартрии имеются искажения, пропуски, замены звуков; речь становится медленной, невыразительной, невнятной. Общая речевая активность заметно снижена. В самых тяжелых случаях, при полном параличе речедвигательных мышц моторная реализация речи становится невозможной.

Специфическими чертами нарушения звукопроизношения при дизартрии служат стойкость дефектов и трудность их преодоления, а также необходимость более длительного периода автоматизации звуков. При дизартрии нарушается артикуляция практически всех звуков речи, в т. ч. гласных. Для дизартрии характерно межзубное и боковое произношение шипящих и свистящих звуков; дефекты озвончения, палатализация (смягчение) твердых согласных.

Вследствие недостаточной иннервации речевой мускулатуры при дизартрии нарушается речевой дыхание: выдох укорочен, дыхание в момент речи становится учащенным и прерывистым. Нарушение голоса при дизартрии характеризуются его недостаточной силой (голос тихий, слабый, иссякающий), изменением тембра (глухостью, назализацией), мелодико-интонационными расстройствами (монотонностью, отсутствием или невыраженностью голосовых модуляций).

Бульбарная дизартрия

Для бульбарной дизартрии характерны арефлексия, амимия, расстройство сосания, глотания твердой и жидкой пищи, жевания, гиперсаливация, вызванные атонией мышц полости рта. Артикуляция звуков невнятная и крайне упрощенная. Все разнообразие согласных редуцируется в единый щелевой звук; звуки не дифференцируются между собой. Типична назализация тембра голоса, дисфония или афония.

Псевдобульбарная дизартрия

При псевдобульбарной дизартрии характер расстройств определяется спастическим параличом и мышечным гипертонусом. Наиболее ярко псевдобульбарный паралич проявляется в нарушении движений языка: большие трудности вызывают попытки поднять кончик языка вверх, отвести в стороны, удержать в определенном положении. При псевдобульбарной дизартрии затруднено переключение с одной артикуляционной позы на другую. Типично избирательное нарушение произвольных движений, синкинезии (содружественные движения); обильное слюнотечение, усиление глоточного рефлекса, поперхивание, дисфагия. Речь больных с псевдобульбарной дизартрией смазанная, невнятная, имеет носовой оттенок; грубо нарушено нормативное воспроизведение соноров, свистящих и шипящих.

Подкорковая дизартрия

Для подкорковой дизартрии характерно наличие гиперкинезов – непроизвольных насильственных движений мышц, в т. ч. мимических и артикуляционных. Гиперкинезы могут возникать в покое, однако обычно усиливаются при попытке речи, вызывая артикуляционный спазм. Отмечается нарушение тембра и силы голоса, просодической стороны речи; иногда у больных вырываются непроизвольные гортанные выкрики.

При подкорковой дизартрии может нарушаться темп речи по типу брадилалии, тахилалии или речевой дизаритмии (органического заикания). Подкорковая дизартрия часто сочетается с псевдобульбарной, бульбарной и мозжечковой формой.

Мозжечковая дизартрия

Типичным проявлением мозжечковой дизартрии служит нарушение координации речевого процесса, следствием чего является тремор языка, толчкообразная, скандированная речь, отдельные выкрики. Речь замедлена и невнятна; в наибольшей степени нарушается произношение переднеязычных и губных звуков. При мозжечковой дизартрии отмечается атаксия (шаткость походки, нарушение равновесия, неловкость движений).

Корковая дизартрия

Корковая дизартрия по своим речевым проявлениям напоминает моторную афазию и характеризуется нарушением произвольной артикуляционной моторики. Расстройства речевого дыхания, голоса, просодики при корковой дизартрии отсутствуют. С учетом локализации поражений различают кинестетическую постцентральную корковую дизартрию (афферентную корковую дизартрию) и кинетическую премоторную корковую дизартрию (эфферентную корковую дизартрию). Однако при корковой дизартрии имеется только артикуляционная апраксия, тогда как при моторной афазии страдает не только артикуляция звуков, но также чтение, письмо, понимание речи, использование средств языка.

Осложнения

Ввиду нечленораздельности речи у детей с дизартрией вторично страдает слуховая дифференциация звуков и фонематический анализ и синтез. Трудность и недостаточность речевого общения могут приводить к несформированности словарного запаса и грамматического строя речи. Поэтому у детей с дизартрией может отмечаться фонетико-фонематическое (ФФН) или общее недоразвитие речи (ОНР) и связанные с ними соответствующие виды дисграфии.

Диагностика

Обследование и последующее ведение пациентов с дизартрией осуществляется неврологом (детским неврологом) и логопедом.

- Неврологическая диагностика. Объем неврологического обследования зависит от предполагаемого клинического диагноза. Наиболее важное диагностическое значение имеют данные электрофизиологических исследований (электроэнцефалографии — ЭЭГ, электронейромиографии — ЭНМГ), транскраниальной магнитной стимуляции, МРТ головного мозга и др.

- Логопедическое обследование. Включает оценку речевых и неречевых нарушений. Оценка неречевых симптомов предусматривает изучение строения артикуляционного аппарата, объема артикуляционных движений, состояния мимической и речевой мускулатуры, характера дыхания. Особое внимание логопед обращает на анамнез речевого развития. В рамках диагностики устной речи при дизартрии проводится исследование произносительной стороны речи (звукопроизношения, темпа, ритма, просодики, разборчивости речи); синхронности артикуляции, дыхания и голосообразования; фонематического восприятия, уровня развития лексико-грамматического строя речи. В процессе диагностики письменной речи даются задания на списывание текста и письмо под диктовку, чтение отрывков и осмысление прочитанного.

На основании результатов обследования необходимо разграничивать дизартрию и моторную алалию, моторную афазию, дислалию.

Коррекция дизартрии

Логопедическая работа по преодолению дизартрии должна проводиться систематически, на фоне медикаментозной терапии и реабилитации (сегментарно-рефлекторного и точечного массажа, акупрессуры, ЛФК, лечебных ванн, физиотерапии, механотерапии, иглоукалывания, гирудотерапии), назначаемой неврологом. Хороший фон для коррекционно-педагогических занятий достигается применением нетрадиционных форм восстановительного лечения: дельфинотерапии, сенсорной терапии, изотерапии, пескотерапии и др.

На логопедических занятиях по коррекции дизартрии осуществляется развитие:

- мелкой моторики (пальчиковая гимнастика),

- моторики речевого аппарата (логопедический массаж, артикуляционная гимнастика);

- физиологического и речевого дыхания (дыхательная гимнастика),

- голоса (ортофонические упражнения);

- коррекция нарушенного и закрепление правильного звукопроизношения; работа над выразительностью речи и развитием речевой коммуникации.

Порядок постановки и автоматизации звуков определяется наибольшей доступностью артикуляционных укладов на данный момент. К автоматизации звуков при дизартрии иногда переходят до достижения полной чистоты их изолированного произношения, а сам процесс требует большего времени и настойчивости, чем при дислалии.

Методы и содержание логопедической работы варьируются в зависимости от вида и тяжести дизартрии, а также уровня речевого развития. При нарушении фонематических процессов и лексико-грамматического строя речи проводится работа над их развитием, предупреждением или коррекцией дисграфии и дислексии.

Прогноз и профилактика

Только рано начатая, систематическая логопедическая работа по коррекции дизартрии может дать положительные результаты. Большую роль в успехе коррекционно-педагогического воздействия играет терапия основного заболевания, усердие самого пациента-дизартрика и его близкого окружения.

При этих условиях на практически полную нормализацию речевой функции можно рассчитывать в случае стертой дизартрии. Овладев навыками правильной речи, такие дети могут успешно обучаться в общеобразовательной школе, а необходимую логопедическую помощь получают в поликлиниках или на школьных логопунктах.

При тяжелых формах дизартрии возможно лишь улучшение состояния речевой функции. Важное значение для социализации и образования детей с дизартрией имеет преемственность различных типов логопедических учреждений: детских садов и школ для детей с тяжелыми нарушениями речи, речевых отделений психоневрологических стационаров; содружественная работа логопеда, невролога, психоневролога, массажиста, специалиста по лечебной физкультуре.

Медико-педагогическая работа по предупреждению дизартрии у детей с перинатальным поражением головного мозга должна начинаться с первых месяцев жизни. Профилактика дизартрии в раннем детском и взрослом возрасте заключается в предупреждении нейроинфекций, травм головного мозга, токсических воздействий.

Источник