Развитие ребенка при симптоматической фокальной эпилепсии

Структурная фокальная эпилепсия – это вариант патологии, сопровождающий симптоматическую, криптогенную, идиопатическую разновидности эпиприпадков у детей и взрослых, когда судорожные импульсы идут из одного отдела мозга, часто височного, что приводит к таким припадкам, которые проявляются в виде судорог ограниченной части тела. Синонимы патологии такого типа – парциальная, локализованная.

Проявляться может как в детском, подростковом возрасте, так и у зрелых людей. При своевременном лечении, соблюдении профилактических процедур, прогноз благоприятный. Нередко по мере взросления приступы пропадают совсем.

Клиническая картина припадков зависит от локализации очага судорожной активности. Нередко болезнь является вторичной, возникает на фоне структурных изменений в головном мозге или вследствие метаболических аномалий в нем же.

Причины и патогенез

Очаги, провоцирующие эпилептические припадки, формируются в мозгу под влиянием негативных факторов при формировании плода, в течение беременности и в первые годы жизни ребенка.

Механизм структурных изменений следующий: в отдельном участке мозга гибнут нейроны, на месте чего формируется рубец. Такой участок нарушает работу нейронов и провоцирует судороги.

В качестве причин таких явлений называются:

- гипоксия плода, как правило – хроническая, вследствие фетоплацентарной недостаточности;

- недоразвитость коры головного мозга, у таких пациентов по мере взросления проблема разрешится;

- фокальная корковая дисплазия – врожденные аномалии структуры нейронов в отдельном участке мозга;

- нейросифилис, передающийся от матери;

- цистицеркоз – вариант глистной инвазии;

- черепно-мозговые травмы, полученные в разные этапы жизни;

- церебральные кисты и абсцессы мозга;

- нарушения метаболизма (метаболическая форма фокальной эпилепсии);

- нейроинфекции, энцефалит;

- опухолевые процессы.

По наследству заболевание не передается. Является следствием не генетического нарушения, а стороннего воздействия на кору головного мозга.

Также отмечено возникновение фокальной эпилепсии у детей и взрослых, как исход токсической энцефалопатии. Здесь причина – отравления бытовыми и промышленными токсинами.

Классификация

В клинической практике выделяют три типа очаговой фокальной эпилепсии, способной развиться у ребенка и взрослого: симптоматическая, идиопатическая, криптогенная, каждая из которых имеет свой прогноз, симптомы и особенности лечения.

- Криптогенная ставится в качестве диагноза, когда точно определить причину возникновения невозможно. Поражения лобной доли, изменений в другой части коры головного мозга нет. В крайних случаях возможно хирургическое вмешательство.

- Симптоматическая форма выставляется, когда причина изменений на конкретном участке известна. К примеру – обнаружены очаги глиоза, приведшие к парциальной эпилепсии.

- Идиопатическая разновидность возникает без внешних факторов, как самостоятельное заболевание. Очаг, как правило, располагается в теменной части.

Симптомы

Локализованная фокальная структурная эпилепсия с парциальными приступами в начале – это нужно расценивать как симптоматическое состояние, что подтверждает медицинская статистика.

Симптомы приступов определяются локализацией очага. Парциальные припадки, характерные таким больным, делятся по проявляемым признакам:

- Двигательные, во время которых происходят ограниченные судороги.

- Сенсорные, ограничиваются явлениями ауры.

- Соматосенсорные, когда люди чувствуют «мурашки», онемение, спазм в отдельной части тела.

- С галлюцинациями различного типа – вкусовыми, зрительными, слуховыми и даже обонятельными.

- С психическими нарушениями.

При простом парциальном приступе потери сознания не происходит. Пациент осознает все, что с ним происходит. При сложных фокальных эпилептических приступах, через несколько секунд после начала больной теряет сознание. Придя в себя остается в состоянии спутанного сознания в течение 1-4 часов.

Эпиочаг может располагаться в различных отделах головного мозга. Локализацию патологического места можно предположить по характеру приступов:

- Височная, распространённая форма. Очаги локализуются в височных долях, чаще в одной стороны. Во время приступов наблюдается потеря сознания, отмечаются механические, оральные автоматизмы. Припадку предшествует аура, в процессе допускаются галлюцинации. Постприступная афазия наблюдается у больных с очагом, расположенном в доминантном полушарии.

- Лобная локалиизация характеризуется припадками во время сна. Типично это – серия коротких, по несколько секунд, эпизодов с повторяющимися движениями. Характерны повороты головы и глаз, подергивание конечностей, выполнение сложных движений. Отмечаются и скачки настроения.

- Затылочное расположение фокальной эпилепсии проявляется длительными, до 15 минут, приступами. Симптомы связаны со зрительными расстройствами. Наблюдаются галлюцинации, сужение полей зрение, сильное моргание, транзиторный амавроз (слепота), иллюзии. Человек остается в сознании.

- Теменной очаг – редкое расположение. Провоцируются непосредственным влиянием на кору головного мозга опухолей, корковых дисплазий. Главный признак – соматосенсорные пароксизмы. После завершения может развиться временный паралич.

Структурная симптоматическая фокальная эпилепсия чаще встречается лобного и височного типа или смешанного лобно-теменного.

При подозрениях на возникновение эпиочага, необходимо обратиться к неврологу. Врач проведет тщательный осмотр, соберет анамнез, в том числе и по заболеваниям, способным спровоцировать развитие очагов. Затем назначит дообследование.

Диагностический алгоритм включает инструментальные методики:

- общий и биохимический анализы крови;

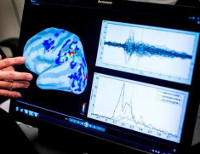

- ЭЭГ – электроэнцефалография, в том числе и мониторинг;

- МРТ – магнитно-резонансная томография;

- КТ с контрастированием;

- ПЭТ – позитронно-эмиссионная томограмма.

Анализы крови делают, чтоб исключить метаболический вариант фокальной эпилепсии. Остальные методики призваны найти изменения в структуре мозга.

После уточнения состояния пациента, в зависимости от тяжести болезни, ее причины и сопутствующих факторов, назначается комплексное лечение.

При структурных нарушениях со стороны мозга, медикаментозная терапия не сможет гарантировать выздоровления.

В терапевтический комплекс входят:

- устранение первопричины развития эпиочага, иногда хирургическим путем;

- биорезонансная терапия, позволяющая нормализовать электромагнитное поле, снижая риск возникновения припадка;

- вихревые поля, воздействующие на электромагнитное поле человека.

- массажи специальной направленности;

- ЛФК с составлением комплекса конкретному пациенту;

- рефлексотерапия.

Избавление от детской фокальной затылочной эпилепсии не будет быстрым, на терапию уходит несколько лет. Также не исключено, что вылечить приступы поможет только хирургическое вмешательство.

В дальнейшем остается список ограничений, профилактические мер, которые нужно соблюдать, чтобы фокальные приступы не вернулись:

- строгий режим дня;

- специальная диета;

- полный отказ от алкоголя, курения, наркотических веществ;

- необходимость избегать многих видов деятельности, связанных со стрессом или воздействием на органы зрения, слуха.

Важно следить за своим здравьем женщинам, так как гормональные колебания, характерные для них, могут спровоцировать новые приступы.

Прогноз

Излечима или нет фокальная, генерализованная эпилепсия у детей и взрослых, – зависит от ее типа и первопричины. Метаболическую бывает скорректировать проще, структурную – сложнее.

Идиопатический тип самый легкий. Нередко он проходит сам собой даже без лечения. Дети просто перерастают проблему после полового созревания.

С другими вариантами – сложнее.

Неблагоприятный прогноз имеет мультифокальная или фокальная эпилепсия на фоне поражений мозга вследствие токсической энцефалопатии, симптоматическая ли, структурная, – лечится она тяжело и часто безрезультатно.

Если эпилептический очаг появляется в раннем возрасте, под воздействием грубой травмы или нейроинфекции, то полностью излечиться от их последствий не получится никогда. Дополнительно наблюдаются нарушения умственного, психологического развития. Без помощи, тяжесть состояния и отклонения будут нарастать.

Источник

Фокальная эпилепсия — такой вид эпилепсии, при котором эпилептические приступы обусловлены ограниченной и чётко локализованной зоной повышенной пароксизмальной активности головного мозга. Зачастую носит вторичный характер. Проявляется парциальными сложными и простыми эпи-пароксизмами, клиника которых зависит от расположения эпилептогенного очага. Диагностируется фокальная эпилепсия по клиническим данным, результатам ЭЭГ и МРТ головного мозга. Проводится противоэпилептическая терапия и лечение причинной патологии. По показаниям возможно хирургическое удаление зоны эпилептической активности.

Общие сведения

Понятие фокальной эпилепсии (ФЭ) объединяет все формы эпилептических пароксизмов, возникновение которых связано с наличием в церебральных структурах локального очага повышенной эпи-активности. Начинаясь фокально, эпилептическая активность может распространяться от очага возбуждения на окружающие мозговые ткани, обуславливая вторичную генерализацию эпиприступа. Такие пароксизмы ФЭ следует отличать от приступов генерализованной эпилепсии с первично-диффузным характером возбуждения. Кроме того, существует мультифокальная форма эпилепсии, при которой в головном мозге имеются несколько локальных эпилептогенных зон.

Фокальная эпилепсия составляет около 82% от всех эпилептических синдромов. В 75% случаев она дебютирует в детском возрасте. Наиболее часто она возникает на фоне нарушений развития мозга, травматического, ишемического или инфекционного поражения. Подобная вторичная фокальная эпилепсия выявляется у 71% всех страдающих эпилепсией пациентов.

Фокальная эпилепсия

Причины и патогенез фокальной эпилепсии

Этиологическими факторами ФЭ являются: пороки развития головного мозга, затрагивающие его ограниченный участок (фокальная корковая дисплазия, артериовенозные мальформации головного мозга, врождённые церебральные кисты и т. п.), черепно-мозговые травмы, инфекции (энцефалит, абсцесс головного мозга, цистицеркоз, нейросифилис), сосудистые нарушения (перенесенный геморрагический инсульт), метаболическая энцефалопатия, опухоли головного мозга. Причиной фокальной эпилепсии могут выступать приобретённые или генетически детерминированные нарушения в метаболизме нейронов определённого участка церебральной коры, не сопровождающиеся никакими морфологическими изменениями.

Среди этиофакторов возникновения фокальной эпилепсии у детей высока доля перинатальных поражений ЦНС: гипоксия плода, внутричерепная родовая травма, асфиксия новорожденного, перенесённые внутриутробно инфекции. Возникновение фокального эпилептогенного очага в детском возрасте бывает связано с нарушением созревания коры. В таких случаях эпилепсия носит временный возраст-зависимый характер.

Патофизиологическим субстратом ФЭ выступает эпилептогенный фокус, в котором выделяют несколько зон. Зона эпилептогенного повреждения соответствует участку морфологических изменений церебральной ткани, в большинстве случаев визуализируемых при помощи МРТ. Первичная зона — это участок мозговой коры, который генерирует эпи-разряды. Область коры, при возбуждении которой возникает эпиприступ, носит название симптоматогенная зона. Выделяют также ирритативную зону — область, являющуюся источником эпи-активности, регистрируемой на ЭЭГ в межприступный промежуток, и зону функционального дефицита — участок, ответственный за сопутствующие эпиприступам неврологические расстройства.

Классификация фокальной эпилепсии

Специалистами в области неврологии принято различать симптоматические, идиопатические и криптогенные формы фокальной эпилепсии. При симптоматической форме всегда можно установить причину её возникновения и выявить морфологические изменения, которые в большинстве случаев визуализируются при томографических исследованиях. Криптогенная фокальная эпилепсия носит также название вероятно симптоматическая, что подразумевает её вторичный характер. Однако при этой форме никакие морфологические изменения современными способами нейровизуализации не выявляются.

Идиопатическая фокальная эпилепсия возникает на фоне отсутствия каких-либо изменений ЦНС, которые могли бы привести к развитию эпилепсии. В её основе могут лежать генетически обусловленные канало- и мембранопатии, расстройства созревания мозговой коры. Идиопатическая ФЭ носит доброкачественный характер. К ней относят доброкачественную роландическую эпилепсию, синдром Панайотопулоса, детскую затылочную эпилепсию Гасто, доброкачественные младенческие эписиндромы.

Симптомы фокальной эпилепсии

Ведущий симптомокомплекс ФЭ — повторяющиеся парциальные (фокальные) эпилептические пароксизмы. Они могут быть простые (без потери сознания) и сложные (сопровождающиеся утратой сознания). Простые парциальные эпиприступы по своему характеру бывают: двигательные (моторные), чувствительные (сенсорные), вегетативные, соматосенсорные, с галлюцинаторным (слуховым, зрительным, обонятельным или вкусовым) компонентом, с психическими расстройствами. Сложные парциальные эпиприступы иногда начинаются как простые, а затем происходит нарушение сознания. Могут сопровождаться автоматизмами. В период после приступа отмечается некоторая спутанность сознания.

Возможна вторичная генерализация парциальных приступов. В таких случаях эпиприступ начинается как простой или сложный фокальный, по мере его развития возбуждение диффузно распространяется на другие отделы мозговой коры и пароксизм принимает генерализованный (клонико-тонический) характер. У одного пациента с ФЭ могут наблюдаться различные по типу парциальные пароксизмы.

Симптоматическая фокальная эпилепсия наряду с эпиприступами сопровождается другой симптоматикой, соответствующей основному поражению головного мозга. Симптоматическая эпилепсия ведёт к когнитивным нарушениям и снижению интеллекта, к задержке психического развития у детей. Идиапатическая фокальная эпилепсия отличается своей доброкачественностью, не сопровождается неврологическим дефицитом и нарушениями психической и интеллектуальной сфер.

Особенности клиники в зависимости от локализации эпилептогенного очага

Височная фокальная эпилепсия. Наиболее частая форма с локализацией эпилептогенного очага в височной доле. Для височной эпилепсии наиболее характерны сенсомоторные приступы с утратой сознания, наличием ауры и автоматизмов. Средняя длительность приступа 30-60 с. У детей преобладают оральные автоматизмы, у взрослых — автоматизмы по типу жестов. В половине случаев пароксизмы височной ФЭ имеют вторичную генерализацию. При поражении в височной доле доминантного полушария отмечается постприступная афазия.

Лобная фокальная эпилепсия. Эпи-очаг расположенный в лобной доле обычно вызывает стереотипные кратковременные пароксизмы со склонностью к серийности. Аура не характерна. Зачастую отмечаются поворот глаз и головы, необычные моторные феномены (сложные автоматические жесты, педалирование ногами и т. п.), эмоциональная симптоматика (агрессия, вскрикивания, возбуждение). При очаге в прецентральной извилине возникают двигательные пароксизмы джексоновской эпилепсии. У многих пациентов эпиприступы возникают в период сна.

Затылочная фокальная эпилепсия. При локализации очага в затылочной доле эпиприступы часто протекают с нарушениями зрения: транзиторным амаврозом, сужением зрительных полей, зрительными иллюзиями, иктальным морганием и пр. Самый частый вид пароксизмов — зрительные галлюцинации длительностью до 13 мин.

Теменная фокальная эпилепсия. Теменная доля — наиболее редкая локализация эпи-очага. Поражается в основном при опухолях и корковых дисплазиях. Как правило, отмечаются простые соматосенсорные пароксизмы. После приступа возможна кратковременная афазия или паралич Тодда. При расположении зоны эпиактивности в постцентральной извилине наблюдаются сенсорные джексоновские приступы.

Диагностика фокальной эпилепсии

Впервые возникший парциальный пароксизм является поводом для тщательного обследования, поскольку может быть первым клиническим проявлением серьёзной церебральной патологии (опухоли, сосудистой мальформации, корковой дисплазии и пр.). В ходе опроса невролог выясняет характер, частоту, длительность, последовательность развития эпиприступа. Выявленные при неврологическом осмотре отклонения указывают на симптоматический характер ФЭ и помогают установить примерную локализацию очага поражения.

Диагностика эпилептической активности мозга осуществляется при помощи электроэнцефалографии (ЭЭГ). Зачастую фокальная эпилепсия сопровождается эпи-активностью, регистрируемой на ЭЭГ даже в межприступный период. Если обычная ЭЭГ оказывается неинформативна, то проводится ЭЭГ с провокационными пробами и ЭЭГ в момент приступа. Точное расположение эпи-очага устанавливается при проведении субдуральной кортикографии — ЭЭГ с установкой электродов под твёрдой мозговой оболочкой.

Выявление морфологического субстрата, лежащего в основе фокальной эпилепсии, производится путём МРТ. Для выявления малейших структурных изменений исследование должно проводится с малой толщиной срезов (1-2 мм). При симптоматической эпилепсии МРТ головного мозга позволяет диагностировать основное заболевание: очаговое поражение, атрофические и диспластические изменения. Если отклонения на МРТ не были выявлены, то устанавливается диагноз идиопатическая или криптогенная фокальная эпилепсия. Дополнительно может проводиться ПЭТ головного мозга, которая выявляет участок гипометаболизма церебральной ткани, соответствующий эпилептогенному очагу. ОФЭКТ на этом же участке определяет зону гиперперфузии во время приступа и гипоперфузии — в период между пароксизмами.

Лечение фокальной эпилепсии

Терапия фокальной эпилепсии проводится эпилептологом или неврологом. Она включает подбор и постоянный приём антиконвульсантов. Препаратами выбора являются карбамазепин, производные вальпроевой к-ты, топирамат, леветирацетам, фенобарбитал и др. При симптоматической фокальной эпилепсии главным моментом является лечение основного заболевания. Обычно фармакотерапия достаточно эффективна при затылочной и теменной эпилепсии. При височной эпилепсии зачастую спустя 1-2 года лечения отмечается возникновение резистентности к проводимой противосудорожной терапии. Отсутствие эффекта от консервативной терапии выступает показанием для хирургического лечения.

Операции осуществляются нейрохирургами и могут быть направлены как на удаление очагового образования (кисты, опухоли, мальформации), так и на резекцию эпилептогенного участка. Оперативное лечение эпилепсии целесообразно при хорошо локализуемом очаге эпи-активности. В таких случаях проводится фокальная резекция. Если отдельные прилегающие к эпилептогенной зоне клетки также являются источником эпиактивности, показана расширенная резекция. Хирургическое лечение проводится с учётом индивидуального строения функциональных зон коры, установленном при помощи кортикографии.

Прогноз фокальной эпилепсии

Во многом прогноз ФЭ зависит от её типа. Идиопатическая фокальная эпилепсия отличается доброкачественностью течения без развития когнитивных нарушений. Её исходом зачастую становится самопроизвольное прекращение пароксизмов при достижении ребёнком подросткового возраста. Прогноз симптоматической эпилепсии обуславливает основная церебральная патология. Он наиболее неблагоприятен при опухолях и тяжёлых пороках развития головного мозга. Такая эпилепсия у детей сопровождается задержкой психического развития, которая особенно выражена при раннем дебюте эпилепсии.

Среди пациентов, которым было проведено хирургическое лечение, у 60-70% отмечалось отсутствие или значительное урежение эпи-пароксизмов после операции. Окончательное исчезновение эпилепсии в отдалённом периоде наблюдалось у 30%.

Источник