Развитие ребенка от типа родительского воспитание

- Теги:

- Рекомендации специалистов

- 1-3 года

- 3-7 лет

- методы и приемы воспитания

- отношения в семье

- проблемы отношений

Внутрисемейные отношения очень часто являются для ребенка образцом для подражания, и развитие его личности во многом зависит от того, как родители воспринимают ребенка и как ведут себя с ним.

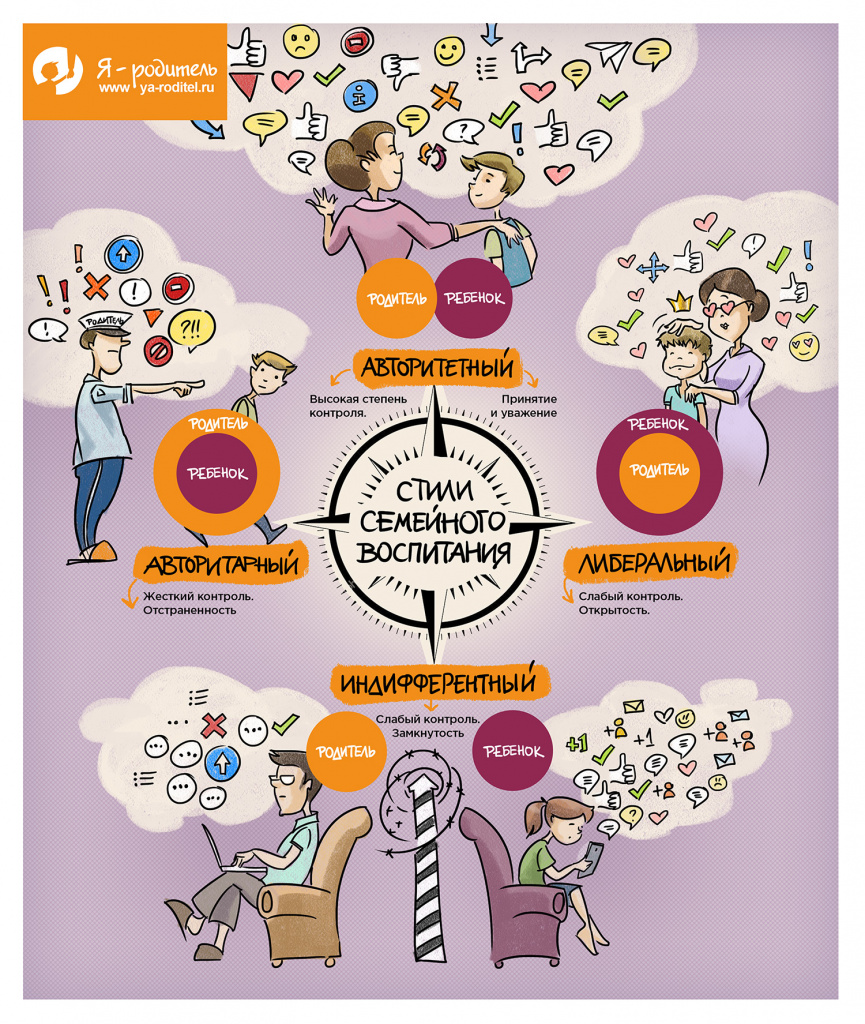

Специалисты выделяют четыре основных типа семейного воспитания, в основе которых два критерия: уровень эмоционального приятия ребенка взрослыми и контроль с их стороны. Необходимо учитывать, что стили воспитания чаще всего смешанные, ведь человек – существо гибкое, вписать его поведение в рамки какой-либо концепции невозможно. Тем не менее, в каждой семье есть основной стиль воспитания, черты которого проявляются ярче остальных.

Стили воспитания

Авторитетный стиль

Родители являются для ребенка авторитетом – с них берут пример. В таких семьях царит демократия – при решении важных вопросов учитывается мнение всех ее членов. Родители устанавливают для ребенка правила с учетом потребностей и интересов, всегда принимают чувства и эмоции своего чада, готовы предоставить ему автономию в решении тех вопросов, которые ему уже по силам. Одна из главных черт такой семьи – гибкость: родители меняют систему правил и норм в зависимости от возраста ребенка. Уровень контроля со стороны взрослых высокий, физическая и вербальная агрессия отсутствует.

Ребенок, воспитанный в семье, использующей авторитетный стиль воспитания, будет отличаться высокой самооценкой, целеустремленностью, силой воли, ответственностью. Такие дети уверены в себе и своих силах, они знают, к чему стремятся, чаще всего дружелюбны. Они готовы к выполнению социальных норм, обладают высоким уровнем самоконтроля и саморегуляции, соответственно, риск возникновения девиантного поведения в таких семьях достаточно низкий.

Авторитарный стиль

Подразумевает жесткие методы воспитания: «Как я сказал, так и будет» – родители устанавливают правила и не готовы их менять, ребенок в семье не обладает правом голоса и вынужден подчиняться. Родители жестко контролируют ребенка, не принимают, а иногда даже отвергают его чувства и переживания. Ребенка любят, стремятся дать ему все лучшее – все, кроме ласки и понимания.

Вследствие такого воспитания малыш вырастет пассивным, будет всегда ориентироваться на авторитетных личностей и не сможет проявлять инициативу. В семьях, использующих авторитарный стиль воспитания, любые лидерские проявления подавляются. Такие дети попадают в группу риска по возникновению зависимого поведения.

Либеральный стиль

Этот стиль воспитания близок к анархии. Ребенку можно все — он растет в атмосфере полной вседозволенности. Родители тепло относятся к своему чаду и принимают его эмоции, всецело доверяют ребенку, освобождая себя от ответственности за результат. Уровень контроля низкий — родители не способны требовать и организовывать, по факту не помогая ребенку и не поддерживая его.

Дети вырастают тревожными, нервозными, поскольку у них нет четких правил и норм — они не знают, как правильно. Склонны к непослушанию, агрессивности, импульсивности. Проблемы в саду и школе часто возникают из-за необходимости соблюдать правила.

У этих детей высока вероятность попасть под влияние асоциальных групп.

Индифферентный стиль

Это самый неблагоприятный стиль воспитания, в котором отсутствует и принятие чувств и эмоций ребенка, и контроль. Родители эмоционально холодны к ребенку, не замечают его интересов и не занимаются им, при этом они очень придирчивы — требуют соблюдать порядок и подчиняться требованиям.

Дети из этих семей наиболее подвержены формированию отклоняющегося от норм поведения вплоть до совершения правонарушений. Сложно прогнозировать, каким именно вырастет ребенок в подобной семье – он может быть очень агрессивным и импульсивным, а может — тревожным и неуверенным в себе.

Стоит понимать, что на формирование личности ребенка влияет множество факторов, и даже в семьях с неблагоприятной обстановкой может вырасти достаточно гармоничная личность, но, тем не менее, исследования показывают, что стиль воспитания оказывает существенное влияние на развития ребенка.

Рекомендации

Анализ стилей воспитания показывает, что авторитетный стиль — наиболее благоприятный для формирования гармоничной личности. Самое главное при его использовании – обозначить границы еще в раннем детстве.

Либеральный стиль может показаться привлекательным тем родителям, что радеют за свободу и независимость ребенка, но на деле он не приносит должного результата.

А вот индифферентного и авторитарного стилей надо избегать…

Итак, знания о многообразии стилей воспитания подразумевают их эффективное и своевременное использование. В любом случае детям необходима душевная теплота, эмоциональное общение, понимание и приятие.

Любите своих детей, будьте внимательны к ним и соблюдайте баланс между строгостью и добротой.

Автор: Екатерина Головина

Подросток не хочет общаться, у вас не получается мирно договориться – как быть в такой ситуации? Пройдите тест и получите информацию об особенностях вашего стиля воспитания и о взгляде подростка на то, как вы его воспитываете.

Пройти тест

Источник

Все психически здоровые родители хотят, чтобы их ребенок рос психологически сильной личностью. Чтобы он был самостоятельным и ответственным, независимым и отзывчивым, чтобы не боялся трудностей и критики, обладал здоровой самооценкой… Это все — про психологически сильного человека. Которым, конечно же, можно стать и самостоятельно, когда повзрослеешь, но куда лучше сразу вырасти таким благодаря родительскому воспитанию. Как воспитать психологически сильного ребенка никакая не тайна. Рецепт известный, и в нем довольно много ингредиентов. Вот они.

1|| Не делайте своего ребенка центром вселенной

В российском обществе довольно сильно распространены детоцентрические семьи, в которых все делается ради благополучия и счастья ребенка, все члены семьи заняты обслуживанием интересов ребенка и словно не замечают своих собственных нужд, в том числе психологических. Жертвенность родителей в таких семьях на самом деле не несет ничего хорошего детям. По мнению психологов, именно детоцентризм семей виноват в чрезмерной инфантилизации молодого поколения. Они вырастают с уверенностью, что не только родители им всё должны, но и общество. Общество, конечно же, так не думает, отчего у выросших детей возникают множественные социальные конфликты, и это не способствует их психологическому комфорту, к которому они привыкли в родительском доме.

Учите своих детей сосредотачиваться на том, что они сами могут дать обществу и миру, а не на том, что они могут от этого общества получить. Прививая такой образ мышления, вы поможете детям адекватно воспринимать себя в этом мире.

2|| Не поощряйте ребенка диктовать семье свои правила

У детей в детоцентрических семьях слишком много власти над родителями. Они диктуют, что семья будет кушать на ужин, куда пойдет на выходные, когда ляжет спать, к кому в гости будет ходить… Делать ребенка равным взрослому или вовсе ставить его над ним — не здоровая модель семьи. Мнение ребенка, безусловно, должно учитываться родителями, но не в ущерб здравому смыслу и интересам других членов семьи.

Поощряйте ребенка говорить о своих желаниях и своем выборе, но пусть он знает, что в случае конфликта мнений решение в семье принимают взрослые в соответствии с иерархией своего главенства.

Любой психолог скажет вам, что дети, которые диктуют семье свои правила, подсознательно чувствуют нерешительность и даже беспомощность взрослых, а это нарушает их базовую потребность в защищенности и безопасности.

3|| Не ждите от детей совершенства

В некоторых семьях, частично и в силу детоцентричности тоже, на детей возложены непомерно большие ожидания. Что ребенок, в которого вложено столько сил и надежд, будет непременно лучше всех учиться, проявлять себя в спорте, музыке, всевозможных олимпиадах, а позже обязательно займет престижную должность, в общем, будет соответствовать родительским представлениям о нем. Чем раньше родители поймут, что ребенок не обязан становится таким, каким его хотят видеть родители, тем спокойнее станет обеим сторонам.

Вместо того, чтобы подталкивать ребенка к тому, чтобы быть лучшим среди других, сосредоточьтесь на том, чтобы помочь ему стать лучшей версией себя.

4|| Не прививайте детям менталитет жертвы

Быть отвергнутым, проигравшим, обманутым, к сожалению, часто приходится в этом мире. Ребенок обязательно столкнется и с провалом, и с обманом, и важно то, как вы себя поведете в этот момент. Если начнете преувеличивать его беды и ругать обстоятельства, ничего хорошего для эмоциональной саморегуляции ребенка вы не сделаете.

Родители, сознательно воспитывающие психологически сильных детей, помогают им в случае поражения найти и предпринять действия, которые улучшат ситуацию, а не списывают провал на внешние силы, несправедливость или везение соперника.

Они помогают справиться с эмоциями, увидеть ситуацию со стороны и расписать план действий, который поможет достичь намеченной цели.

5|| Не позволяйте чувству вины руководить вами

Признайтесь, как часто вы отменяли свое решение из-за того, что чувствовали себя виноватым перед ребенком? Например, сказали утром «сегодня никакого мороженого», а вечером купили ребенку три вида любимого пломбира только потому, что весь день видели его грустное лицо. Или, например, по вашей вине ребенок опоздал на последний сеанс долгожданной кинопремьеры, и теперь он уже почти три часа играет в компьютерные игры, а вы делаете вид, что не замечаете время и разрешаете поиграть еще немного. Не прививайте такую модель поведения вашему ребенку.

В жизни не получится всегда избегать неприятных ситуаций, спровоцированных вами, но чувство вины не должно мешать делать правильный выбор.

6|| Не принимайте решения из страха

Страх — другой катализатор ваших необдуманных реакций. Главный страх родителя — вдруг что-то плохое случится. Чтобы предотвратить что-то плохое, мы предпринимаем меры предосторожности, учим правилам безопасного поведения — на улице, на природе, в школе и дома. Но иногда страхи так глубоко заползают в душу родителю, что не дают ему адекватно воспринимать окружающую обстановку и перестраховываются там, где и не надо: «не лезь к луже», «не катайся быстро», «не забирайся высоко»… Выращивая детей в пузыре безопасности, мы, конечно же, преуспеем в сохранении их от мелких и крупных бед, но только не в этом задача родителя.

Родитель не протектор, он — проводник. Который учит, направляет, дает получить ребенку свой собственный опыт, сделать свои собственные ошибки и выводы.

Передержка в пузыре безопасности тормозит развитие ребенка, делает его неготовым к адекватным реакциям на события реальной жизни.

7|| Дайте ребенку испытать последствия своих решений и поступков

Перестаньте ходить за ребенком и напоминать ему собрать сумку в школу, мол, если ты не соберешь все с вечера, утром что-нибудь да забудешь. Не напоминайте. Пусть забудет. Пусть столкнется на практике с тем, о чем вы его предупреждаете в теории. Пусть даже получит двойку за невыполненное домашнее задание.

Это все контролируемые ошибки, на основе которых ребенок приобретает опыт и понимает свою ответственность за те или иные действия, связь «поступок-последствие».

8|| Давайте детям обязанности

Если вы ловите себя на мысли, что не хотите нагружать детей какими-то бытовыми делами, если придерживаетесь мнения, что детство должно быть безоблачным и беспечным, то это выдает в вас самих психологически незрелого человека. Выносить мусор, мыть посуду, убирать лоток за котенком, ходить в магазин за хлебом — эти обязанности не омрачают детство, не делают его тягостным.

Наоборот, рассуждая, что жизнь всему научит, еще успеешь «намучиться» с этим мытьем полов, вы оказываете медвежью услугу — вы не даете детям приобретать навыки, которые помогут стать самостоятельным, независимым, уверенным в собственных силах. Обязанности должны быть у каждого ребенка по силам и по возрасту.

Постоянно проводите ревизию его навыков и умений, и давайте новые обязанности, на уровень сложнее, на уровень ответственнее.

9|| Принимайте их эмоции, позволяйте ребенку переживать из-за неудач

Никто не говорит, что это легко — смотреть на расстроенного, плачущего ребенка. Обиженного, раздосадованного, разочарованного… Часто родители стараются быстрее стереть эти эмоции, быстрее успокоить, отвлечь внимание на что-то приятное, лишь бы самим не слышать горьких слез и грустных слов ребенка. Не самая лучшая практика. Как он тогда научится лучше понимать себя, если вы не разрешаете злиться или обижаться? Детям нужна эта практика терпимого дискомфорта, в которой они приобретают свою уверенность в том, что могут переживать сильные эмоции, учатся с ними справляться. Помогайте в минуты грусти и отчаяния проживать эти эмоции вместе, объясняйте, чем они вызваны, как долго могут держаться, как их принять и пережить.

Рядом с эмоционально помогающим родителем дети обретают уверенность в своей способности справиться с жизненными вызовами самостоятельно.

10|| Не навешивайте на детей ярлыки

Это происходит зачастую неосознанно: плачущего ребенка назвать «плаксой», за легкий проступок назвать «растяпой», за пятую двойку подряд — «тупицей». Не так обидно слышать это от одноклассников и даже учителей, как от родителей. Они тратят много душевных сил, чтобы справиться с этим внутренним дискомфортом, а потом принимают все сказанное родителями в свой адрес и верят, что правда не способны хорошо учиться, что у них не получается что-то делать хорошо, что с ними вечно что-то случается, что они «простофили», «нытики» и «неряхи» и на них нельзя положиться.

Быть родителем очень непросто. Одна из сложнейших задач в воспитании — удержаться от навязывания ребенку его роли. Нечаянные родительские установки часто мешают ребенку истинно реализовываться, не каждый ребенок может им противостоять. Вырастая с навязанной ролью и самореализующимся пророчеством ребенок становится взрослым, который играет привычную роль, а не живет собственными установками.

***

Если бы только это были все ингредиенты по воспитанию психологически здоровых сильных детей! Нюансов гораздо больше — это и умение заботиться о себе, и умение поддерживать личные границы, и развитая эмпатия, и готовность помогать другим, и способность полагаться только на себя… Но и приведенных ориентиров достаточно для того, чтобы осознать свой стиль воспитания, проанализировать, к чему он приведет ребенка, и если нужно — пересмотреть свои взгляды и методы.

Стас Иванов

Источник

Семья – первый социальный институт в жизни ребенка. Азы личности, заложенные семьей в первые годы жизни, не изменит и не заменит ни детский сад, ни школа в дальнейшем. То, что человек представляет из себя во взрослой жизни – в большей степени результат семейного воспитания. Какие стили и типы семейного воспитания создают гениев, а какие преступников? Есть ли эта связь вообще? И существует ли «противовес» семейному воспитанию? Давайте разберемся.

«Без любви ребенка можно вскормить, но воспитание, лишенное любви и человеческого тепла, никогда не преуспеет в том, чтобы сделать из него самостоятельного человека», – Дональд Винникотт.

Первичная социализация ребенка как основная функция семьи

Говоря языком психологии, семья обуславливает первичную социализацию ребенка. Детский сад, школа, университет – вторичная социализация. Естественно, первичная важнее. Она закладывает основные способы реагирования личности на проблемы, модели поведения, установки. Что подразумевается под первичной социализацией:

- освоение языка и эмоционального строя;

- освоение основных ценностных норм и содержательных представлений общества.

Цель первичной социализации в семье – сформировать у ребенка социальную ответственность и умение подчинить индивидуальное общему.

Социализации ребенка проходит через имитацию и идентификацию.

- Через имитацию ребенок усваивает элементы культуры, навыки, традиции, обряды. Но для имитации, то есть подражания, должен быть пример. И это родители.

- Идентификация – принятие норм и убеждений как своих внутренних (или непринятие). На этом этапе еще не все потеряно. И даже если семья неблагополучная, но на ребенка оказывается более благоприятное влияние извне, то он может не принять образец родителей. Наглядный пример: в семье алкоголиков у детей обычно два сценария: повторить образ родителей или наоборот категорически не воспринимать алкоголь. Середина бывает крайне редко.

Когда члены семьи не справляются со своими обязанностями и правами, возникает дисгармония в семье. Из-за дисгармонии – дисфункциональность. При дисфункциональности семьи и других институтов общественного воспитания возникает дезадаптация ребенка и социальная дезадаптация как массовое явление. Это в свою очередь приводит к десоциализации, что и наблюдается в современном обществе.

Воспитательный потенциал семьи

Семья – это нить между ребенком и обществом, другими социальными институтами. Нравственные нормы, правила, мораль закладываются в семье, притом в первые 5 лет жизни ребенка. Формируются такие общечеловеческие ценности, как честность, справедливость, доброта, верность, великодушие, самоотверженность и т. д.

В противном случае может сформироваться эгоистичное поведение, разрушительные устремления (агрессивность, враждебность, злоба, ненависть). В конечном счете это возможно приведет к аморальному поведению. Тогда человек будет представлять опасность для общества и себя. Потому ценность семейного воспитания безгранична для общества.

В рамках семейного воспитания осуществляется:

- патриотическое;

- этнокультурное;

- эстетическое;

- нравственное;

- физическое;

- сексуальное и гендерное воспитание.

Семья – это первая педагогическая система, в которую попадает ребенок. Притом в этой системе он находится постоянно. А значит, каждое действие родителей, слово, жест имеет воспитательное значение. Воспитание в семье реализуется постоянно, каждый день в рамках совместного быта детей и родителей.

В этом и состоит уникальность семейного воспитания: в его непрерывности и продолжительности, более эмоциональном характере и устойчивом влиянии.

В современном мире наблюдается снижение воспитательного потенциала семьи. Тому есть несколько причин:

- нехватка времени на воспитание из-за чрезмерной трудовой занятости родителей;

- недостаток совместного времяпрепровождения и общения детей и родителей;

- разрастание ценностной пропасти между поколениями, а как следствие – их отчуждение;

- усиление влияния внешних неблагоприятных факторов на микроклимат в семье.

В результате взаимоотношения родителей и детей страдают количественно и качественно. Во-первых, это недостаток совместного времени. Во-вторых, это недостаток понимания и доверия в отношениях.

Немалое влияние на семью оказывают и личностные особенности родителей. Негативно влияет:

- неустойчивость, противоречивость личности;

- неадекватная самооценка;

- неуверенность в себе;

- эгоцентризм;

- акцентуированные черты характера;

- чрезмерно выраженный характер переработки чувств и переживаний;

- негибкость мышления.

От отношения родителей к ребенку будет зависеть отношение ребенка к самому себе позже.

Задачи семейного воспитания

К задачам семейного воспитания относится следующее:

- Создание максимально благоприятных условий для духовного, физического и нравственного развития ребенка.

- Обеспечение социально-экономической и психологической защищенности ребенка в семье.

- Передача опыта создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей.

- Обучение детей необходимым умениям, навыкам для ухода за собой и близкими людьми.

- Воспитание чувства собственного достоинства.

- Формирование социальной активности ребенка и социальной устойчивости к негативному влиянию среды.

Принципы семейного воспитания

К принципам семейного воспитания, обуславливающим благополучное развитие ребенка, относится:

- гуманность (с детьми легко, когда им рады, а не наоборот);

- открытость и доверительность отношений;

- последовательность требований;

- благоприятный социально-психологический климат в семье;

- включенность детей в семейный быт;

- помощь и поддержка ребенка в любой ситуации.

Соответственно, хорошими для воспитания условиями считается:

- эмоционально положительные взаимоотношения супругов;

- любовь и уважение членов семьи;

- внимание и дисциплина;

- совместное времяпрепровождение;

- телесный контакт с детьми (объятия, поглаживания).

Стили семейного воспитания

«Зависимость от родителей, которая внушается детям как добродетель повиновения родителям, является выражением ничем не регулируемой родительской власти», – Франсуаза Дольто.

Существует 3 основных педагогических стиля воспитания в семье. Каждый из них по-своему влияет на ребенка.

Авторитарный

Родители подавляют ребенка и пользуются своей властью. Дети в итоге вырастают мрачными, недоверчивыми и пассивными.

Попустительский

Родители мало занимаются ребенком. По сути, он предоставлен сам себе. Дети при таком воспитании не умеют выстраивать планы и достигать целей, не отличаются упорством.

Демократический

Родители способствуют развитию ребенка, поощряют его интересы и развивают способности. Дети вырастают любознательными и активными во всех сферах жизни, отличаются самостоятельностью.

Существует и более расширенная классификация стилей семейного воспитания:

- Кумир семьи. Ребенок всегда находится в центре внимания, его малейшие прихоти удовлетворяются. Вседозволенность и восхваление не идет на пользу будущей личности, ребенок вырастает эгоистичным и с неадекватной самооценкой.

- Золушка. Ребенок живет в условиях наказания и ругани. Эмоциональную поддержку он не получает. В дальнейшем это будет тихий, забитый человек с заниженной самооценкой и, возможно, скрытой агрессией.

- Гиперопека. У ребенка отсутствует право выбора, за него все решают родители. В итоге он вырастает пассивным и несамостоятельным, не готовым к самостоятельной жизни.

- Непоследовательность и противоречивость. Встречается в двух моделях: «кнут и пряник» или рассогласованность стилей мамы и папы. Личность ребенка становится неустойчивой, развивается двуличность и неопределенность, внутренние конфликты.

- Гипоопека. Воспитание ребенка пускается на самотек. В итоге ребенка воспитывает улица, интернет или кто-то еще. Вариантов развития множество, но большие из них, к сожалению неблагополучны.

- Попустительско-снисходительный. Родители не наказывают ребенка или чисто формально указывают на нежелательное поведение. При таком раскладе ребенок растет в убеждении, что «ему ничего не будет».

- Круговая оборона. Родители не слушают мнение со стороны о неприемлемом поведении ребенка, сами его не замечают и считают, что их ребенок всегда прав.

- Демонстративный. Родители утрированно подчеркивают «хулиганистый нрав» своего «сорванца и неслуха». Делают вид, что переживают, но сами гордятся таким поведением ребенка.

- Педантично-подозрительный. Родители проявляют тотальный контроль и недоверие. Ребенок становится тревожным и нервным, агрессивным.

- Жестко авторитарный. Ребенок не имеет права голоса, выбора, его возражения не принимаются. Ребенок вырастает стеснительным, замкнутым или агрессивным.

- Увещевательный. Родители проявляют свою позицию только на словах. В итоге они теряют авторитет в глазах ребенка. Ребенок становится сам себе хозяин.

- Расширенная сфера родительских чувств. Родители нарушают личное пространство ребенка, хотят знать все, не оставляют ему никаких личных тайн. Это чревато агрессией, внутренними конфликтами ребенка, недоверием к людям.

Родительские установки

Стиль воспитания – отношение ко всем детям и воспитанию как таковому. Родительская позиция (установка) – отношение к конкретному ребенку. Можно выделить 4 типа родительских установок.

Принятие и любовь

Коронная фраза родителей: «Ребенок – центр моих интересов». Родители проводят много времени с ребенком, занимаются совместными делами, проявляют нежность. В итоге ребенок развивается нормально, испытывает чувство близости с родителями.

Явное отвержение

Коронная фраза: «Ненавижу этого ребенка, не буду о нем тревожиться». Родители невнимательны и жестоки с ребенком, избегают контакта с ним. В итоге ребенок вырастает эмоционально неразвитой личностью, агрессивным, с преступными наклонностями.

Излишняя требовательность

Девиз: «Не хочу ребенка таким, какой он есть». Родители придираются к ребенку, постоянно критикуют, не хвалят. В будущем для ребенка характерна фрустрация и неуверенность в себе.

Чрезмерная опека

Девиз: «Все сделаю для моего ребенка, посвящу ему жизнь». Воспитание отличается чрезмерными поблажками или ограничением свободы. Ребенок вырастает инфантильным (особенно в плане социальных отношений), несамостоятельным.

Типы семейных отношений

Если мы говорим о типе, то речь идет о самих взаимоотношениях членов семьи: убеждения, установки, ценности. Если о стиле, то это чисто педагогическое поведение родителей: приемы, способы, методы. По типу воспитания можно выделить следующие семьи.

Диктат

Название говорит само за себя: родители диктуют ребенку, как ему нужно жить. Такой тип:

- негативно влияет на развитие инициативы ребенка, веры в себя, чувства собственного достоинства;

- провоцирует развитие неадекватной самооценки, неудовлетворенности многих потребностей, в том числе высших (саморазвитие, самоутверждение, самореализация).

Опека

Речь идет о чрезмерной заботе родителей в отношении ребенка. При таком типе возможны два исхода социализации:

- ребенок в итоге оказывается не готов к жизни, он безответственен, объективно и субъективно неблагополучен;

- отмечается деспотическая направленность характера.

Невмешательство

Родителям безразлична жизнь ребенка, они не имеют авторитета в его глазах и не являются значимой группой. Последствие – отчуждение ребенка.

Конфронтация

Предполагает противоборство родителей и ребенка, отстаивание своего мнения каждой из сторон. Последствия такого типа: неадекватная самооценка, механизмы конфликтного взаимодействия, негативные качества личности (грубость, скандальность, цинизм и прочее).

Сотрудничество

Оптимальный и желаемый для успешной благополучной социализации тип воспитания. Это взаимодействие, сотрудничество семьи, взаимоуважение.

Материнское отношение

Особняком хочу рассмотреть влияние отношения матери к ребенку на его развитие. Научно доказано, что именно эта связь является первоосновой всего развития человека.

Первый тип

Такие матери легко и быстро приспосабливаются к потребностям ребенка. Их поведение поддерживающее и разрешающее. Матери этого типа не ставят конкретных целей, а ждут, пока ребенок сам созреет для чего-то.

Второй тип

Матери второго типа стараются сознательно приспособиться к потребностям ребенка, но не всегда успешно. Из-за этого поведение матери становится напряженным, а отношения с ребенком формальными. Такие матери чаще доминируют.

Третий тип

Матери ведут себя как матери только в силу долга, никаких чувств они не испытывают. Они жестко контролируют ребенка, проявляют холодность, очень категоричны и хладнокровны в вопросах приучения к чему-либо (не учитывают развитие конкретного ребенка).

Четвертый тип

Непоследовательные в своем поведении матери. Неадекватно относятся к возрасту и потребностям ребенка. Воспитательные методы и реакции на поведение ребенка противоречивы. Они плохо понимают своего ребенка.

Самым неблагополучным для ребенка является последний тип, он формирует тревожность и неуверенность ребенка. Первый же тип – самый благоприятный. Он воспитывает в ребенке ощущения контроля над собственной жизнью.

Психологические требования к семейному воспитанию

Чтобы семейное воспитание шло на пользу ребенку, важно придерживаться следующих принципов.

- Прежде чем воспитывать какое-либо чувство, качество, отношение, нужно сформировать у ребенка потребность в этом чувстве, качестве, отношении. То есть создать мотивирующую ситуацию.

- Важно уделять большое внимание оценке (словесной). Это подкрепление для желаемых и нежелаемых поступков. Притом на положительном поведении нужно больше акцентировать внимание. Как правило, родители наоборот чаще и сильнее ругают, а похвалить за что-то бытовое и незначительное (казалось бы) забывают.

- Любое качество личности нужно формировать в процессе деятельности, а не на словах. В семье доступны все основные виды деятельности: труд, общение, игра. Но важно учитывать возраст ребенка.

- Воспитывая что-то, важно акцентировать внимание на чувственной сфере, нежели интеллектуальной. Ребенок должен прочувствовать каждое качество.

- Нужно ориентироваться на положительные качества ребенка и уважать его личность.

Воспитанность

Воспитанность – результат воспитания. Она проявляется внешне (выполнение норм и правил поведения) и внутренне (моральные установки и мотивы, нравственный выбор). Можно выделить два уровня воспитанности ребенка.

Высокий уровень

Большой запас нравственных знаний (отношение к себе, труду, другому человеку, обществу). Согласованность знаний с убеждениями и мотивами. Единство убеждений и действий. Единое личностное мировоззрение. Развитая сила воли, способность к целеполаганию. Доведение дела до конца, несмотря на трудности. Человек уверен в себе, преобладают положительные эмоции и чувства.

Низкий уровень

Неоднозначные представления о том, что нравственно, а что безнравственно. Личные мотивы расходятся с общественными нормами поведения. Нравственные знания и убеждения рассогласованные. Целеполагание «хромает»: цели нереальные или ситуативные, легко разрушаются при малейших трудностях. Человек тревожен и не уверен в себе, преобладают отрицательные эмоции и чувства.

Частые ошибки семейного воспитания

- Безнадзорность детей. Чаще обусловлена чрезмерной занятостью родителей.

- Гиперопека.

- «Ежовые рукавицы», то есть постоянные наказания и порицания.

- Условия повышенной моральной ответственности. То есть чрезмерные требования и ожидания со стороны родителей. Стремление, чтобы их ребенок походил на какой-то идеал или завершил их планы.

- Отчужденность и холодность. Как правило, возникает в случае нежеланной беременности.

Послесловие

Семья для ребенка – микромодель общества. Она формирует жизненные установки, социальные ценности и ориентации личности в детском возрасте. Опыт, приобретенный детьми к определенному жизненному этапу, обуславливается характерными особенностями семьи: вкусами, жизненными ценностями и целями, бытом.

В. А. Сухомлинский писал: «Прекрасные дети вырастают в тех семьях, где отец и мать по-настоящему любят друг друга и в то же время любят и уважают людей. Я сразу вижу ребенка, родители которого глубоко, сердечно, красиво, преданно любят друг друга. У этого ребенка мир и покой на душе, глубокое душевное здоровье, чистосердечная вера в добро, вера в красоту человеческую, вера в слово воспитателя, тонкая чуткость к тонким средствам влияния – доброму слову и красоте».

Дети, лишенные родительского внимания и надзора, пополняют ряды беспризорников, преступников, оказываются вовлечены в зависимости и другие варианты девиантного поведения.

В целом успех воспитательной функции семьи зависит от ее воспитательного потенциала: материальных и бытовых условий, численности семьи, характера отношений между ее членами. Характер отношений включает в себя эмоциональную, трудовую и психологическую атмосферу в семье, образование и качества родителей, их опыт, семейные традиции и разделение обязанностей.

Источник