Развитие познавательной сферы ребенка раннего возраста таблица

6.1. Социальная ситуация развития

Раннеедетство –

это

период

от

1 года

до

3 лет.

В

этом

возрасте

происходят

изменения

в

личностном

развитии,

познавательной

сфере,

социальной

ситуации

развития.

Новообразования

младенческого

возраста

приводят

к

тому,

что

меняются

отношения

между

ребенком

и

взрослым,

что

в

свою

очередь

ведет

к

формированию

новой

социальной

ситуации

развития,

которая

заключается

в возникновениисовместнойдеятельностиребенкаивзрослого, а

также

в

том,

что

данная

деятельность

становится предметной. Суть

совместной

деятельности

состоит

в

усвоении

общественно

выработанных

способов

употребления

предметов,

т. е.

взрослый

учит

ребенка

правильно

пользоваться

окружающими

предметами,

а

также

объясняет,

для

чего

они

нужны

и

где

их

надо

использовать.

Социальная

ситуация

развития

ребенка

в

этом

возрасте

выглядит

так:

«Ребенок

– ПРЕДМЕТ

– взрослый».

Как

видно

из

этой

триады,

важным

для

ребенка

является

предмет.

Убедиться

в

этом

можно,

наблюдая

за

тем,

как

ребенок

играет:

он

постоянно

смотрит

на

тот

предмет,

которым

увлечен,

будь

то

машинка,

стул,

кукла,

ложка

и

т. д.

Может

возникнуть

ощущение,

что

ему

ничего

больше

не

требуется

и

никто

не

нужен,

его

внимание

сосредоточено

только

на

объекте

увлечения.

Но

это

не

так,

поскольку

без

взрослого

ребенок

не

может

овладеть

человеческими

способами

употребления

предметов.

Совместная

деятельность

становится

предметной,

потому

что

мотив

этой

деятельности

заключается

в

самом

предмете

и

способе

его

употребления.

Общение

в

этом

возрасте

приобретает

форму

организации

предметной

деятельности.

Иными

словами,

оно

происходит

в

момент

объяснения

правильности

употребления

того

или

иного

предмета.

Общение

развивается

интенсивно

и

становится

речевым,

потому

что

овладение

предметами

с

использованием

только

эмоциональной

окраски

не

может

быть

эффективным.

6.2. Развитие познавательной сферы ребенка

В

этом

возрасте

развиваются

восприятие,

мышление,

память,

речь.

Этот

процесс

характеризуется

вербализацией

познавательных

процессов

и

возникновением

их

произвольности.

Развитие

восприятия определяется

тремя

параметрами: перцептивнымидействиями (целостностью

воспринимаемого

предмета),сенсорнымиэталонами (возникновением

эталонов

ощущений:

звуковых,

световых,

вкусовых,

тактильных,

обонятельных)

и действиямисоотнесения. Иначе

говоря,

процесс

восприятия

заключается

в

выделении

наиболее

характерных

для

данного

предмета

или

ситуации

качеств,

признаков,

свойств;

составлении

на

их

основе

определенного

образа;

соотнесении

данных

образов-эталонов

с

предметами

окружающего

мира.

Так

ребенок

учиться

делить

предметы

на

классы:

куклы,

машины,

мячи,

ложки

и

т. д.

С

года

начинает

активно

развиваться

процесс

познания

окружающего

мира.

Ребенок

в

возрасте

от

одного

года

до

двух

лет

для

выполнения

одного

и

того

же

действия

использует

различные

варианты,

а

с

полутора

до

двух

лет

у

него

появляется

способность

решать

проблему

путем

догадки

(инсайта),

т. е.

ребенок

внезапно

находит

решение

данной

проблемы,

избегая

метода

проб

и

ошибок.

Со

второго

года

жизни

восприятие

ребенка

меняется.

Научившись

воздействовать

одним

предметом

на

другой,

он

оказывается

способным

предвидеть

исход

ситуации,

например,

возможность

протаскивания

шарика

через

отверстие,

перемещения

одного

предмета

при

помощи

другого

и

т. д.

Ребенок

может

различать

такие

формы,

как

круг,

овал,

квадрат,

прямоугольник,

треугольник,

многоугольник;

цвета

– красный,

оранжевый,

желтый,

зеленый,

синий,

фиолетовый.

Благодаря

развитию

восприятия

к

концу

раннего

возраста

у

ребенка

начинает

складываться

мыслительная

деятельность.

Это

выражается

в

появлении

способности

к

обобщению,

переносу

полученного

опыта

из

первоначальных

условий

в

новые,

в

установлении

связи

между

предметами

путем

экспериментирования,

запоминании

их

и

использовании

при

решении

проблем.

Полуторагодовалый

ребенок

может

прогнозировать

и

указывать

направление

движения

объекта,

место

расположения

знакомого

предмета,

преодолевать

препятствия

на

пути

достижения

желаемой

цели.

А

после

полутора

лет

появляется

реакция

выбора

объекта

по

наиболее

ярким

и

простым

признакам:

форме

и

цвету.

В

раннем

детстве

продолжается развитие

мышления, которое

от

наглядно-действенного

постепенно

переходит

в

наглядно-образное,

т. е.

действия

с

материальными

предметами

заменяются

действиями

с

образами.

Внутреннее

развитие

мышления

идет

таким

образом:

развиваются

интеллектуальные

операции

и

формируются

понятия.

Наглядно-действенное

мышление

возникает

к

концу

первого

года

жизни

и

остается

ведущим

до

3,5–4 лет.

Сначала

ребенок

может

абстрагироваться

и

выделять

форму

и

цвет,

поэтому

при

группировке

предметов

в

первую

очередь

обращает

внимание

на

размер

и

цвет

предмета.

В

возрасте

около

двух

лет

он

выделяет

предметы,

основываясь

на

существенных

и

несущественных

признаках.

В

2,5 года

ребенок

выделяет

предметы

по

существенным

признакам:

цвет,

форма,

величина.

Особенностью

мышления

в

раннем

детстве

является

синкретизм. Синкретизм означает

нерасчлененность:

ребенок,

решая

задачу,

не

выделяет

в

ней

отдельных

параметров,

воспринимая

ситуацию

как

целостную

картину.

Роль

взрослого

в

данном

случае

заключается

в

выделении

из

ситуации

и

анализе

отдельных

деталей,

из

которых

ребенок

потом

выделит

главные

и

второстепенные.

Наглядно-образное

мышление

возникает

в

2,5–3 года

и

остается

ведущим

до

6–6,5 лет.

Формирование

этого

мышления

связано

со

становлением

элементарного

самосознания

и

началом

развития

способности

к

произвольной

саморегуляции,

сопровождаемой

развитым

воображением.

Развитие

памяти. К

двум

годам

у

ребенка

развивается

оперативная

память.

Ему

доступны

легкие

логические

и

тематические

игры,

он

может

составлять

план

действий

на

короткий

промежуток

времени,

не

забывает

цель,

поставленную

несколько

минут

назад.

Развитие

речи. До

года

ребенок

уже

может

называть

вещи

своими

именами.

Он

имеет

богатый

опыт

познания

окружающего

мира,

у

него

сложилось

представление

о

родителях,

пище,

об

окружающей

обстановке,

игрушках.

И

все

же

из

множества

качеств,

заключенных

в

слове

как

в

понятии,

ребенок

сначала

усваивает

только

отдельные

свойства,

характерные

для

того

предмета,

с

которым

первоначально

это

слово

оказалось

связанным

в

его

восприятии.

Годовалый

ребенок

реагирует

на

слова

как

на

ситуацию

в

целом.

Слово

оказывается

связанным

с

обстановкой,

а

не

с

представляющим

ее

предметом.

Ребенок

внимательно

наблюдает

за

мимикой,

жестами

говорящего

взрослого,

улавливая

по

ним

смысл

того,

что

говорится.

С

11 месяцев

начинается

переход

от

дофонемной

речи

к

фонемной

и

становление

фонематического

слуха,

который

заканчивается

к

двум

годам,

когда

ребенок

может

различать

слова,

отличающиеся

друг

от

друга

одной

фонемой.

Переход

от

дофонемной

к

фонемной

речи

продолжается

3 года

и

заканчивается

на

четвертом

году

жизни.

В

3 года

ребенок

научается

правильно

применять

падежи,

начинает

пользоваться

сначала

однословными

предложениями,

затем,

в

возрасте

от

1,5 до

2,5 лет,

может

комбинировать

слова,

объединяя

их

в

двух-трехсловные

фразы

или

предложения

из

двух

слов,

где

есть

и

подлежащее

и

сказуемое.

Потом

благодаря

развитию

грамматической

структуры

речи

он

овладевает

всеми

падежами

и

способен

с

помощью

служебных

слов

строить

сложные

предложения.

В

это

же

время

возникает

сознательный

контроль

за

правильностью

произношения

речевых

высказываний.

После

1,5 лет

отмечается

активность

самостоятельной

речи

и

речевого

общения.

Ребенок

начинает

сам

спрашивать

названия

интересующих

его

предметов

или

явлений.

Вначале

он

пользуется

языком

жестов,

мимики

и

пантомимики

или

указующим

жестом,

а

потом

к

жесту

добавляется

вопрос,

выраженный

в

словесной

форме.

Ребенок

научается

при

помощи

речи

управлять

поведением

других

людей.

Но

ребенок

в

возрасте

от

2,5 до

3 лет

не

может

следовать

инструкциям

взрослых,

особенно

тогда,

когда

надо

выбирать

одно

действие

из

нескольких;

он

сумеет

сделать

данный

выбор

только

ближе

к

4 годам.

В

течение

второго

года

жизни

ребенок

начинает

усваивать

словесное

обозначение

окружающих

предметов,

а

затем

имен

взрослых,

названия

игрушек

и

только

потом

– частей

тела,

т. е.

существительных,

а

к

двум

годам

при

нормальном

развитии

понимает

значение

практически

всех

слов,

относящимся

к

окружающей

действительности.

Этому

способствует

развитие семантическойфункциидетской

речи,

т. е.

определение

смысла

слова,

его

дифференциация,

уточнение

и

присвоение

словам

обобщенных

значений,

которые

с

ними

связываются

в

языке.

К

2 годам

дети

имеют

четкое

представление

о

назначении

окружающих

их

предметов

домашнего

обихода

и

личной

гигиены.

Они

понимают

общие

вопросы,

требующие

ответа

типа

«да»

или

«нет».

Около

3 лет

ребенок

начинает

внимательно

слушать,

о

чем

говорят

взрослые,

любит,

когда

ему

читают

рассказы,

сказки,

стихи.

До

1,5 лет

ребенок

усваивает

от

30 до

100 слов,

но

употребляет

их

редко.

К

2 годам

он

знает

300 слов,

а

к

3 – 1200–1500 слов.

В

развитии

речи

были

выделены

следующие

этапы:

1) слоги

(вместо

слов);

2) слова-предложения;

3) двухсловные

предложения

(например,

«мама

сюда»);

4) предложения

из

трех

или

более

слов;

5) правильная

речь

(грамматически

согласованные

предложения).

Основные

тенденции

в

развитии

речи

ребенка

раннего

возраста

таковы.

• Пассивная

речь

в

развитии

опережает

активную.

• Ребенок

открывает,

что

каждый

предмет

имеет

свое

название.

• На

границе

2-го

и

3-го

года

жизни

ребенок

как

бы

интуитивно

«открывает»,

что

слова

в

предложении

связаны

между

собой.

• Происходит

переход

от

многозначности

детских

слов

к

первым

функциональным

обобщениям,

построенным

на

основе

практических

действий.

• Фонематический

слух

опережает

развитие

артикуляции.

Ребенок

сначала

научается

правильно

слушать

речь,

а

затем

правильно

говорить.

• Осуществляется

овладение

синтаксическим

строем

языка.

• Развиваются

функции

речи,

происходит

переход

от

индикативной

(указательной)

к

номинативной

(обозначающей)

функции

речи.

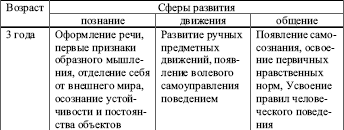

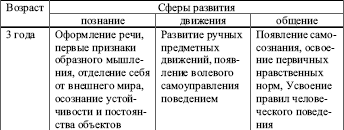

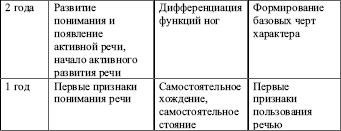

Основныедостижениявпсихическомразвитииребенкаот

1 до

3 лет

В

табл.

5 приведены

достижения

психического

развития

ребенка,

с

которыми

он

подходит

к

кризису

трех

лет.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Елена Комарова

Опыт работы «Познавательное развитие детей раннего возраста»

Опыт работы на тему «Познавательное развитие детей раннего возраста»

АННОТАЦИЯ

Опыт работы по познавательному развитию детей раннего возраста разработан воспитателем Комаровой Е. С., в процессе реализации одной из задач годового плана учреждения.

Воспитатель работает с детьми раннего возраста по программе «Кроха». Основной целью по данному направлению является развитие всех сфер деятельности детей, формирование у детей различных способностей. Совместная деятельность проводится в игровой форме. Умело используются различные виды мотивации детской деятельности. В процессе проведения совместной деятельности и НОД педагог учитывает интеллектуальные возможности обучающихся (организованные формы обучения проводятся по подгруппам). Программные задачи по познавательному развитию детей включаются в другие разделы программы.

Вносимый в совместную деятельность материал дети имеют возможность использовать в процессе свободной самостоятельной деятельности. Все организуемые и проводимые мероприятия дают неплохие результаты.

ВВЕДЕНИЕ

Познавательное развитие детей раннего возраста.

Ранний возраст является ценным возрастным этапом в развитии ребенка дошкольника. Это настоящий, яркий, самобытный, неповторимый отрезок жизни ребенка. Одним из важнейших в работе с детьми дошкольного возраста является развитие их познавательной сферы, так как в период дошкольного детства происходит зарождение первичного образа мира. Образ мира формируется и существует в процессе зарождения, развития и функционирования познавательной сферы человека, которая обеспечивает нормальное и полноценное, интеллектуальное и эмоциональное существование и развитие личности в нашем мире. Результаты многочисленных психофизиологических и психо-педагогических исследований свидетельствуют о том, что в раннем детстве формируется здоровье, закладываются фундаментальные человеческие способности и личностные качества: любознательность, доверие к миру, уверенность в себе, целенаправленность, настойчивость, творческое воображение.

Основой мировосприятия ребенка раннего возраста является предметное содержание действительности. Предметный мир существует для ребенка в контексте его субъективности, значимости этого мира для него лично. Ребенок открывает мир для себя, обозначая тем самым значимость своей субъективности и субъективности в художественном, образном, целостном понимании себя и мира. Освоение предметного мира носит пристрастный характер, у ребенка складывается «картина мира, картина свойств вещей в их отношениях к нему и друг к другу.

Самым важным приобретением на втором году жизни является осознание ребенком себя как личности. Ребенок становится самостоятельным. Повышается его самооценка. В 1 -3 года появляется любознательность. Любознательность является жизнеутверждающим качеством человека. Доверие к миру складывается в раннем детстве. Уверенность в себе формируется в процессе общения со взрослыми, в предметной деятельности. Целенаправленность, или целенаправленная деятельность является особым приобретением в раннем детстве. Настойчивость заключается в умении добиваться поставленной цели. Творческое воображение также впервые проявляется в раннем детстве. Ребенок познает мир, исследуя его и экспериментируя, манипулируя его предметным содержанием, познает мир по принципу: что вижу, с чем действую, то и познаю.

ОСНОВНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для развития познавательных способностей детей в группе раннего возраста я составила перспективный план «Ребенок познает мир» и определила следующие цели и задачи:

Создать условия, способствующие развитию познавательной сферы ребенка.

Развивать у детей любопытство и заинтересованность ко всему происходящему и наблюдаемому в их окружении.

Поощрять у детей проявления интереса к предметам окружающего мира, называть вещи и типичные действия с предметами.

Учить замечать целесообразность и целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия собственных действий.

В работе с детьми опиралась на следующие принципы:

интеграция воспитательных задач; обучение детей, организованное и систематическое;

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;

требования, предъявляемые к детям – посильны. Малыши следят и подражают действиям взрослого;

поддержка эмоционального тонуса;

Определила основные направления познавательного развития детей раннего возраста:

Расширить кругозор каждого ребенка на базе ближайшего окружения.

Создать условия для развития самостоятельности, познавательности, активности в центре познавательного развития.

Формировать основы познавательного, бережного, созидательного отношения к окружающему миру:

мир человека – все сотрудники детского сада собственным примером демонстрируют внимательное отношение друг к другу, к детям, личным примером демонстрировать детям бережное отношение к предметам;

мир природы – вызвать у детей эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при непосредственном общении сними.

В перспективном плане «Ребенок познает мир» отражены как организованные формы работы, так же совместная деятельность детей и воспитателя. (Приложение 1)

Основными методическими приемами являются игра, речевое общение, поисковая деятельность, использование фольклора. В своем перспективно-тематическом плане я отразила темы по познавательной деятельности, конспекты на тему «Животные и птицы на нашем участке», зимнюю тематику «Следы на снегу», рассказы-пояснения, конспекты комплексных занятий. (Приложение 2, Приложение 3)

Для построения предметно-пространственной среды в группе использовала следующие принципы соответствующие ФГОС ДО:

принцип открытости, доступности, насыщенности;

принцип полифункциональности;

принцип трансформируемости:

принцип вариативности;

принцип индивидуализации;

принцип безопасности.

В группе созданы условия для познавательного развития – центры «Осваиваем окружающий мир», «Учимся говорить», «Играем рядом», «Это я», «Петрушкин театр», «Вместе бегаем, играем». Создание этих центров и организованная предметно-развивающая среда в группе играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально-положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.

В группе раннего возраста происходит знакомство детей с предметным окружением. Дети в этой группе знакомятся с названиями предметов ближайшего окружения. Называют предметы, знакомятся с цветом, формой, величиной, материалом, из которого сделаны предметы. При ознакомлении с материалом, прежде всего у детей обеспечивала его активное восприятие, формировала умение различать знакомые предметы и действия. Для этого в своей работе я использовала дидактические игры и упражнения. В процессе дидактических игр и упражнений происходит успешное усвоение новых слов.

Ребенок имеет возможность сравнивать объекты по указанным признакам. Жизненные ситуации помогают детям в ориентировке на цвет, величину, форму, материал предмета.

На занятиях дети учатся слышать и понимать разные обращения взрослого. Дети упражняются в выполнении простейших заданий. Эффективны в работе с детьми раннего возраста жизни дидактические упражнения с использованием несложных сюжетных картинок. Так же с детьми этого возраста можно рассматривать настенные картины. Это помогает накоплению и уточнению представления об окружающем мире, о его семье, о самом ребенке.

В воспитании эмоциональной отзывчивости я использую дидактические игры, упражнения «Как помочь маме?», «Как помочь бабушке?». Я стараюсь формировать у детей чувство симпатии к другим детям «Улыбнись Кате», «Пожалей Колю». Учу детей пониманию, нельзя драться и обижать других детей. Начинаю побуждать интерес к труду взрослых людей. Например, «Мама дома – повар», «Дворник в детском саду». Полученные детьми знания уточняются и закрепляются в дидактических играх «Узнай и назови».

Таким образом, развивая познавательную сферу ребенка – я стремилась создать такие условия для его жизни, развития и обучения, чтобы богатейшее эмоционально-чувственное восприятие мира позволило малышу стать Человеком.

Анализ проведенной работы

Проведенная работа по познавательному развитию:

У детей сформирована и способность к активной познавательной деятельности.

У детей повысился уровень успешности освоения в образовательной области «Познавательное развитие».

Появился интерес к предметам окружающего мира, к называнию вещей и к типичным действиям с предметами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ проведенной работы показал, что систематическая и планомерная работа по данной проблеме, а также использование дидактических игр эффективно помогает развивать познавательную деятельность, развитие речи и сенсорных эталонов.

Источник