Развитие поведения ребенка в онтогенезе

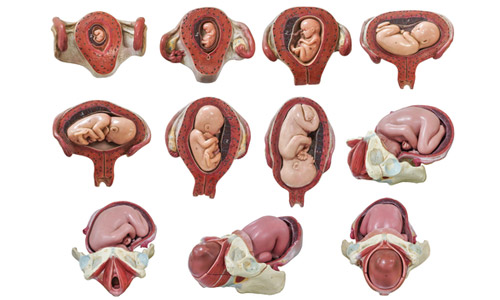

Типы онтогенеза. Переход от автоматизиро в анных реакций к целенаправленным происходит постепенно и определяется зрелостью центральной нервной системы. Упреждающий характер развития поведения заключается в готовности ряда систем организма к определенной деятельности еще до перехода к самостоятельной жизни.

В. Г. Кассиль (1987) отмечает, что пищевое поведение на ранних этапах жизни регулируется иначе, чем в более поздние периоды развития. Например, у новорожденных крыс и собак отсутствует связь между активностью сосания и поступлением в организм материнского молока. При этом сигналы от рецепторов желудка менее значимы, чем у старших особей. Потребление пищи зависит в большей степени от сенсорных факторов, чем от метаболических. Питьевое поведение формируется позже, чем пищевое.

Даже у незрелорождающихся животных в самые первые этапы постна-тальной жизни большое значение имеет обучение. Например, целенаправленная пищевая реакция на обонятельный сигнал формируется по принципу имприн-тинга, т. е. запечатлевания. И только позже в связи с совершенствованием механизмов памяти начинают вырабатываться типичные условные рефлексы.

Существование только двух источников, определяющих видоспецифичес-кие особенности поведения организма — генотипа и среды, не дает доста-

точных оснований для разделения на две противоположные и взаимоисключающие формы сложного адаптивного поведения. Жесткая дифференциация только двух факторов, влияющих на развитие поведения — генетических и средовых, столь же трудна, как решение вопроса, от чего больше зависит площадь — от длины или от ширины (Д. О. Хебб, 1949). Еще более неплодотворна идея деления поведения на врожденное и приобретенное.

К моменту первого своего проявления любая функциональная организация является незрелой, базирующейся на врожденных реакциях. Одни формы поведения, например пищевое, высоко организовано уже к моменту рождения, другие (половое, материнское) впервые проявляются на более поздних стадиях онтогенеза.

Л. А. Орбели (1961) следующим образом охарактеризовал два типа онтогенеза животных — зрелорожда ю — щ ихся и не з релорождающихся: «Одни животные уже внутри яйца, во внутриутробной жизни достигают довольно большой зрелости и попадают под влияние внешней среды, родившись или вылупившись из яйца уже вполне сформировавшимися, и им остается только приобретать новые условные рефлексы, а другие рождаются на свет еще не созревшими, еще не все безусловные рефлексы у них возникли и развились, а уже на них действует внешняя среда и устанавливает временные связи с теми реакциями, которые имеются уже налицо или которые вот-вот только развиваются, и в зависимости от этого вся безусловнореф-лекторная деятельность уже дальше протекает иначе, чем она протекала бы, если бы животное было ограждено от влияния внешней среды. Этот «переплет», который создается между врожденными рефлексами и наслаивающимися на них условными рефлексами, «переплет» не просто суммирования, накладывания друг на друга, а проникновения друг в друга и взаимного влияния, представляет чрезвычайно важную сторону физиологии нервной системы и не менее важную сторону

биологического процесса приспособления тех или иных видов к тем условиям существования, в которых они должны жить»1.

Формирование пищевого поведения. Движения, характерные для пищевого поведения у новорожденных млекопитающих, стереотипны и в значительной степени не зависят от мотивацион-ных факторов. В то же время специфическая пищевая реакция новорожденных (сосательные движения, слюноотделение) до первого кормления может быть вызвана тепловым воздействием. Эта реакция усиливается при прикосновении к мордочке пучком щетинок, имитирующим шерстный покров. В опытах X. Харлоу и Р. Циммермана (1959) детенышей макак-резусов изолировали от матерей и кормление их производили с использованием модели матери в форме проволочного цилиндра или такого же цилиндра, но обтянутого мягкой тканью. Независимо от того, какая модель применялась для кормления, детеныши большую часть времени проводили в контакте с «матерчатой матерью». Отсутствие стабильной температуры тела детеныша в ранний период развития компенсируется теплом матери.

Большинство исследователей считают, что для н езрелор ож д ающ ихся детенышей млекопитающих наиболее общим положительным раздражителем, удерживающим новорожденных около матери и обеспечивающим первый контакт с нею путем пищевых реакций, является теплая поверхность. Иными словами, наиболее рано проявляющейся в онтогенезе врожденной реакцией детенышей млекопитающих является положительный термотаксис, который и обеспечивает контакт с матерью в первые минуты жизни.

У зрелорожда ющ ихся детенышей млекопитающих (например, у копытных и хоботных), где из-за передвижения всего стада или молодняка с самками отсутствует постоянная гнездовая территория, наряду с прикосновением к теплой поверхности, которое предшест-

^ Орбел и Л. А. Собр. соч. 1964. Т. 1. С. 382.

вует первому кормлению, важное место среди врожденных рефлексов занимают ответы на зрительные сигналы, такие, как затемнение над головой , имитирующее мать, стоящую над детенышем (А. Д. Слоним, 1976), и следование за движущимся предметом. Эти рефлексы хорошо проявляются на 1—2-й день жизни. Но если кормление происходит из рожка без затемнения над головой или затемнение не подкрепляется пищей, то в течение первых трех дней положительная пищевая реакция на этот сигнал исчезает.

Формирование пищевых реакций не завершается к моменту первого кормления, а продолжается в направлении постепенного усложнения. Этот процесс облигатного обучения (Г. Темброк. 1964) зависит от крити ч еских периодов постнатального онтогенеза. У кошек выделяют 4 таких периода: первый — от рождения до 7—9 дней, т. е. до момента открывания глаз и наружных слуховых проходов. Второй длится около 20 дней и заканчивается к месячному возрасту. Оба эти периода иногда объединяют в один — ранний постна-тальный. Третий период — до 9—11-недельного возраста и четвертый — завершается к 7 мес постнатального развития.

I. Животное первого возрастного периода с недоразвитыми системами зрительного и слухового восприятия ориентируются главным образом с помощью кожно-температурной и обонятельной чувствительности (К. В. Шу-лейкина, 1971). По термотактильным и обонятельным раздражениям котенок способен различать признаки «своей» и «чужой» гнездовой территории. Комплекс таких реакций обозначают как хомингову ю ориентацию детенышей. Успешность достижения домашней зоны при этом крайне низка. Поэтому постоянный контакт с матерью в этих условиях имеет большое биологическое значение. Ведущую роль в поддержании такого контакта играет мать, которая находит детенышей, ориентируясь по издаваемым ими крикам, возвращает их в гнездо и кормит (Н. Н. Соколова, 1984).

II. Во второй период начинают формироваться координированные и довольно быстрые движения глазных яблок и ушных раковин в сторону источника раздражения. Локомоторный аппарат и все сенсорные системы развиваются весьма активно. Мать, а затем и котята все чаще покидают гнездо. Именно в этом периоде кошка впервые начинает издавать призывные материнские сигналы, в ответ на которые котенок к ней приближается. Л актирующая самка издает также непрерывные акустические сигналы (тихое мурлыканье), которые также служат ориентиром для котят при поиске ими гнезда.

Зрительный контроль расположения гнезда, матери и сопометников отчетливо проявляется у котят лишь к месячному возрасту. Хоминговая реакция при этом заменяется ориентирово ч но — исследовательскими и игровыми формами поведения.

Теперь уже инициатива кормления все больше начинает зависеть от детенышей. Причем мать продолжает активно реагировать на призывные крики детенышей и обеспечивает непрерывный двусторонний контакт с ними. В этом периоде у котят впервые начинает проявляться хищничество.

III. Способность к хищничеству развивается только в третьем (ю венильном , игровом ] периоде жизни. Мать все чаще покидает детенышей, даже отталкивает и избегает их. Периоды кормления становятся менее продолжительными. Интенсивно развивается ориентировочно-исследовательское поведение. Игра способствует освоению окружающей территории, отрабатывает и тренирует элементы будущих взрослых форм поведения, способствуя накоплению необходимого опыта в сенсорном и моторном планах. Причем это свойство присуще только высшим млекопитающим. У них в игровом периоде заметно совершенствуется способность фиксации внимания, появляется реакция слежения, наблюдения за действием матери и сопометников, иногда подражание им. При этом возникают первые попытки самостоятельного преследования добычи и ее умерщвления.

IV. Четвертый период — полового созревания у кошек заканчивается в 7—9 мес постнатального онтогенеза. Доля игровых компонентов в поведении уменьшается. Хищническое поведение совершенствуется, стереотипизируется. Условно-рефлекторная деятельность становится сложной и разнообразной. Непосредственное преследование добычи сменяется более сложными формами поведения, включающими элементы вероятностного прогнозирования и экстраполяции. К концу этого периода молодые котята могут самостоятельно охотиться и з а щитить се б я , и семья распадается.

Взаимоотношение детенышей и родителей. Материнская забота о потомстве может быть определена как м ног о -а к тное поведение , в котором интегрированы врожденные и индивидуально приобретенные компоненты. Формы заботы о потомстве у разных отрядов и семейств млекопитающих различны. Наибольшей выраженности среди нез-релорождающихся млекопитающих забота о потомстве достигает у обезьян. Детеныш сразу после появления на свет повисает на Шее матери, и она практически не расстается с ним 15 20 дней. Такому тесному контакту способствует положительный термотаксис детенышей и свойственные им хватательный и сосательный рефлексы. Начиная с недельного возраста хватательный рефлекс ослабевает, активизируется исследовательская деятельность. Большую роль в организации материнского поведения, особенно у человекообразных обезьян, играют голосовые реакции детенышей, одни из которых свидетельствуют о его состоянии, другие — об угрозе нападения, что заставляет мать немедленно мобилизоваться для защиты детеныша.

У большинства копытных, живущих стадами, детеныши пытаются встать и сделать первые шаги уже через 15—20 мин после рождения и очень скоро начинают повсюду следовать за матерью. Первые 3—4 ч являются чувствительным периодом для детеныша и матери, во время которого устанавливается тесная связь между ними по принципу им-принтинга. Детеныш запоминает на

длительное время или на всю жизнь зрительные образы, обонятельные признаки и звуковые сигналы матери или объекта, заменившего ее. Если в течение критического периода формирования общения детеныш не имеет возможности установить связи с особями своего вида, впоследствии он может оказаться совершенно неспособным к общению с себе подобными и будет испытывать затруднения не только в коммуникативном, но и воспроизводительном поведении.

Формирование первичных коммуникативных связей устанавливается и путем «обратного запечатлевания» детенышей их родителями. При этом существенную роль играют акустические сигналы детенышей. Если в течение 3-4 ч изолировать мать от детеныша, она не сможет отличить его от других. С другой стороны, в период запечатления самки легко принимают и начинают вскармливать чужих детенышей.

М. М. Хананашвили (1978), Е. С. Петров (1988) специально подчеркивают значение фа к тора общения со сверстни к ами в период раннего онтогенеза для формирования свойств высшей нервной деятельности животного. Оказалось, что у животных, выращенных в условиях даже частичной внутривидовой изоляции, значительно страдает способность фиксировать следы в краткосрочной памяти, нарушается способность удержания в долгосрочной памяти нескольких систем условных рефлексов. Отмечено, что животные, выросшие в условиях такой частичной социальной депривации, характеризуются резкими отклонениями в протекании эмоциональных реакций: имеют место эмоциональная тупость, чрезмерная выраженность эмоции страха, неадекватность знака эмоции на различные раздражители.

Систе м огенез и теория диссолю ц ии. Из многих теоретических представлений о возрастной динамике формирования целостного поведения выдержали проверку временем лишь две, которые мы здесь и рассмотрим.

Л. А. Орбели (1964) считал, что сопоставление филогенеза с онтогенезом

(за к он рекапитуляции) должно быть весьма продуктивным, ибо раскрывает картину формирования рефлекторной деятельности: как возникают, наслаиваются друг на друга, переплетаются друг с другом, взаимодействуют, а иногда подавляют один другого различные рефлекторные акты.

В экспериментах на эмбрионах кролика и морской свинки было показано, что

Рефлекторны е акты закладываются и выявляются уже в эмбриональном п ериоде, но дости га ют п олною р а звития в ра з ные п ериоды постна- т ального онтогенеза. Постепенно включающиеся в се новые и новые коорд и нации оказывают свое модулирующее влияние на те рефлекторные а кты , которые сформировались ра н- . — е.

Путь выявления этих влияний Л. А. Орбели видел в анализе клинического материала. Ряд психопатологических симптомов может быть истолкован «… как проявление известной рекапитуляции, как повторение пройденного ранее этапа, как выявление того, что в норме было замаскировано под влиянием более высоких, более молодых, более поздних уровней развития»1. Эта система взглядов и была названа теорией диссолюции. Ее справедливость подтверждается и экспериментальной физиологией:

в ыключе н ие более молодых мозговых обра з ований позволяет выявить обычно маскируемые автоматизированные рефлекторные акты. >

Способность к имитации может быть присуща как облигатным, так и факультативным формам обучения и наиболее ярко выражена в определенный период раннего онтогенеза, а затем она не проявляется в такой степени, маскируясь множественными формами индивидуальных адаптации. Однако удаление у взрослой собаки лобных долей коры мозга превращает ее в автоматического имитатора, пассивно следующего за экспериментатором и повторяющего действия другой здоровой собаки (Н. А. Шустин, 1959).

П. К- Анохин (1968), разработав стройную систему представлений о функциональных системах, считал, что

^ Орбели Л. А. Собр. соч. 1964. Т. 1. С. 301 — 302.

Весь процесс о т ражения внешнего м и ра живыми организмами, з акре п ленный в филогенезе наследственным и факторами, находит свое выражение в разви ти и зародышей человека и млекопитаю щ их.

В периоде эмбриональной жизни происходит развитие именно тех функциональных систем, которые необходимы для осуществления жизненно важных функций новорожденного, приспосабливающих его к внешней среде. Эта «подгонка» функциональных систем к экологии данного организма достигается гетерохро нны м и избирательным созреванием центральных и периферических структур, обеспечивающих животному приспособление функции к моменту его перехода в новую внешнюю среду. Такова наследственно закрепленная в филоэмбриогенезе особенность развития организма. Такому разновременному созреванию различных структур зародыша предшествует также гетеро-хронное и избирательное развитие мозговых структур данной функциональной системы.

Источник

Существование только двух источников, определяющих видоспецифические особенности поведения организма — генотипа и среды, не дает достаточных осно¬ваний для разделения на две противоположные и взаимоисключающие формы сложного адаптивного поведения. Жесткая дифференциация только двух факто¬ров, влияющих па развитие поведения — генетических и средовых, столь же труд-па, как решение вопроса, от чего больше зависит площадь рины. Еще более неплодотворна, идея деления поведения на врожденное и приобретенное.

К моменту первого своего проявления любая функ¬циональная организация является незрелой, базирую¬щейся на врожденных реакциях. Одни формы поведе¬ния, например пищевое, высокооргапизовапо уже к мо¬менту рождения, другие (половое, материнское) впервые проявляются на более поздних стадиях онтогенеза.

Л. А. Орбели (1961) следующим образом охарактери¬зовал два типа онтогенеза животных — зрелорождающих-сян незрелорождающихся

Формирование пищевого поведения. Движения, характерные для пищевого поведения у новорожденных млекопитающих, стереотипны и в значительной степени ие зависят от мотивационных факторов. В то же время специфическая пищевая реакция новорожденных (сосательные движения, слюноотделение) до первого кормления может быть вызвана теп.юным воздействием. Эта реакция усиливается при прикосновении к мордочке пучком щетинок, имитирующим шерстный покров. В опытах X. Харлоу и Р. Циммермана (1959) детенышей макак-резусов изолировали от матерей и кормление их производили с использованием модели матери в форме проволочного цилиндра или такого же цилиндра, по обтя¬нутого мягкой тканью. Независимо от того, какая модель применялась для корм-ления, детеныши большую часть времени проводили в контакте с «матерчатой ма¬терью». Отсутствие стабильной температуры тела детеныша в ранний период раз¬вития компенсируется тентом матери.

Большинство исследователей считают, что л.ля иезрелорождающихся детены¬шей млекопитающих наиболее обшим положительным раздражителем, удержи¬вающим новорожденных около матери и обеспечивающим первый контакт с нею путем пищевых реакций, является теплая поверхность,

У зрелорождающихся детенышей млекопитающих (например, у копытных и хоботных), где из-за передвижения всего стада пли молодняка с самками отсутст¬вует постоянная гнездовая территория, наряду с прикосновением к теплой по¬верхности, которое предшествует первому кормлению, важное место среди врож¬денных рефлексов занимают ответы на зрительные сигналы, такие как затемне¬ние над головой, имитирующее мать, стоящую над, детенышем (А. Д. Слонш, 1976), и следование за движущимся предметом. Эти рефлексы хорошо проявляют¬ся па 1-2-й день жизни. Но если кормление происходит- из рожка без затемнения над головой или затемнение ие подкрепляется пищей, то в течение первых трех дней положительная пищевая реакция па этот сигнал исчезает.

Формирование пищевых реакций пе завершается к моменту первого кормле¬ния, а продолжается в направлении постепенного усложнения

Взаимоотношения детенышей и родителей. Материнская забота о потомстве может быть определена как многоактное поведение, в котором интегрированы врожденные и индивидуально приобретенные компоненты. Формы заботы о по¬томстве у разных отрядов и семейств млекопитающих различны. Наибольшей вы¬раженности среди пезрелорождающихся млекопитающих забота о потомстве до¬стигает у обезьян. Детеныш сразу после появления на свет повисает па шее матери, и она практически не расстается с ним 15-20 дней. Такому тесному контакту спо¬собствует положительный термотаксис детенышей и свойственные им хвататель¬ный и сосательный рефлексы.. Детеныш запоминает па длительное вре¬мя или на всю жизнь зрительные образы, обонятельные признаки, звуковые сиг¬налы матери или объекта, заменившего ее. Если 1! течение критического периода формирования общения детеныш не имеет возможности установить связи с осо¬бями своего вида, впоследствии он может оказаться неспособным к общению с се¬бе подобными и будет испытывать затруднения не только в коммуникативном, но и в воспроизводительном поведении.

Формирование первичных коммуникативных связей устанавливается и путем «обратного запечатлевапия» детенышей их родителями. При атом существенную роль играют акустические сигналы детенышей. Если в течение 3-4 ч после рожде¬ния изолировать мать от детеныша, она ие сможет отличить его от других.

специально подчеркивают значение фактора общения со сверстниками в период раннего онтогенеза для формирования свойств высшей нервной деятельности животного. Оказалось, что у животных, выращенных в условиях даже частичной внутривидовой изоляции, значительно страдает способность фиксировать следы в краткосрочной памяти, нарушается способность удержания в долгосрочной памяти нескольких систем условных рефлексов. Отмечено, что животные, выросшие в условиях такой час¬тичной социальной депривации, характеризуются резкими отклонениями в про¬текании эмоциональных реакций: имеют место эмоциональная тупость, чрезмер¬ная выраженность эмоции страха, неадекватность знака эмоции па различные раз¬дражители.

Источник