Развитие мозга ребенка в онтогенезе

Ñîçðåâàíèå ìîçãà â îíòîãåíåçå ðåáåíêà

Ãîëîâíîé ìîçã êàê ìíîãîóðîâíåâàÿ ñòðóêòóðà íåðàâíîìåðíî ñîçðåâàåò â õîäå èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Âî âíóòðèóòðîáíîì ïåðèîäå îäíîâðåìåííî ñ çàêëàäêîé è ðàçâèòèåì îñíîâíûõ æèçíåííî âàæíûõ îðãàíîâ ïåðâûìè íà÷èíàþò ôîðìèðîâàòüñÿ îòäåëû ìîçãà, ãäå ðàñïîëîæåíû íåðâíûå öåíòðû, îáåñïå÷èâàþùèå èõ ôóíêöèîíèðîâàíèå (ïðîäîëãîâàòûé ìîçã, ÿäðà ñðåäíåãî è ïðîìåæóòî÷íîãî ìîçãà). Ê êîíöó âíóòðèóòðîáíîãî ïåðèîäà ó ÷åëîâåêà îïðåäåëåííîé ñòåïåíè çðåëîñòè äîñòèãàþò ïåðâè÷íûå ïðîåêöèîííûå ïîëÿ. Ê ìîìåíòó ðîæäåíèÿ óðîâåíü çðåëîñòè ñòðóêòóð ìîçãà ïîçâîëÿåò îñóùåñòâëÿòü êàê æèçíåííî âàæíûå ôóíêöèè (äûõàíèå, ñîñàíèå è äð.), òàê è ïðîñòåéøèå ðåàêöèè íà âíåøíèå âîçäåéñòâèÿ, ò. å. îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèíöèï ìèíèìàëüíîãî è äîñòàòî÷íîãî îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèé. Çàêîíîìåðíûé õîä ñîçðåâàíèÿ ñòðóêòóð ìîçãà â ïðåíàòàëüíîì ïåðèîäå îáåñïå÷èâàåò íîðìàëüíîå èíäèâèäóàëüíîå ðàçâèòèå, íàðóøåíèÿ ñîçðåâàíèÿ ïðèâîäÿò ê áëèæàéøèì è îòäàëåííûì íåáëàãîïðèÿòíûì ïîñëåäñòâèÿì, ïðîÿâëÿþùèìñÿ â íåðâíî-ïñèõè÷åñêîì ñòàòóñå è ïîâåäåíèè ðåáåíêà.

ïîñòíàòàëüíîì ïåðèîäå ïðîäîëæàåòñÿ èíòåíñèâíîå ðàçâèòèå ìîçãà, â îñîáåííîñòè åãî âûñøèõ îòäåëîâ êîðû áîëüøèõ ïîëóøàðèé.

Íåéðîííàÿ îðãàíèçàöèÿ êîðû áîëüøèõ ïîëóøàðèé â îíòîãåíåçå.  ðàçâèòèè êîðû áîëüøèõ ïîëóøàðèé âûäåëÿþòñÿ äâà ïðîöåññà ðîñò êîðû è äèôôåðåíöèðîâêà åå íåðâíûõ ýëåìåíòîâ. Íàèáîëåå èíòåíñèâíîå óâåëè÷åíèå øèðèíû êîðû è åå ñëîåâ ïðîèñõîäèò íà ïåðâîì ãîäó æèçíè, ïîñòåïåííî çàìåäëÿÿñü è ïðåêðàùàÿñü â ðàçíûå ñðîêè ê 3 ãîäàì â ïðîåêöèîííûõ, ê 7 ãîäàì â àññîöèàòèâíûõ îáëàñòÿõ. Ðîñò êîðû ïðîèñõîäèò çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ìåæíåéðîíàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà (ðàçðåæåíèå êëåòîê) â ðåçóëüòàòå ðàçâèòèÿ âîëîêíèñòîãî êîìïîíåíòà (ðîñòà è ðàçâåòâëåíèÿ äåíäðèòîâ è àêñîíîâ) è êëåòîê ãëèè, îñóùåñòâëÿþùåé ìåòàáîëè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ðàçâèâàþùèõñÿ íåðâíûõ êëåòîê, êîòîðûå óâåëè÷èâàþòñÿ â ðàçìåðàõ.

Ïðîöåññ äèôôåðåíöèðîâêè íåéðîíîâ, íà÷èíàÿñü òàêæå â ðàííåì ïîñòíàòàëüíîì ïåðèîäå, ïðîäîëæàåòñÿ â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ïîä÷èíÿÿñü êàê ãåíåòè÷åñêîìó ôàêòîðó, òàê è âíåøíåñðåäîâûì âîçäåéñòâèÿì.

Ïåðâûìè ñîçðåâàþò àôôåðåíòíûå è ýôôåðåíòíûå ïèðàìèäû íèæíèõ ñëîåâ êîðû, ïîçæå ðàñïîëîæåííûå â áîëåå ïîâåðõíîñòíûõ ñëîÿõ. Ïîñòåïåííî äèôôåðåíöèðóþòñÿ ðàçëè÷íûå òèïû âñòàâî÷íûõ íåéðîíîâ. Ðàíüøå ñîçðåâàþò âåðåòåíîîáðàçíûå êëåòêè, ïåðåêëþ÷àþùèå àôôåðåíòíóþ èìïóëüñàöèþ èç ïîäêîðêîâûõ ñòðóêòóð ê ðàçâèâàþùèìñÿ ïèðàìèäíûì íåéðîíàì. Çâåçä÷àòûå è êîðçèí÷àòûå êëåòêè, îáåñïå÷èâàþùèå âçàèìîäåéñòâèå íåéðîíîâ è öèðêóëÿöèþ âîçáóæäåíèÿ âíóòðè êîðû, ñîçðåâàþò ïîçæå. Çàêàí÷èâàÿñü âîçáóäèòåëüíûìè è òîðìîçíûìè ñèíàïñàìè íà òåëàõ íåéðîíîâ, ýòè êëåòêè ñîçäàþò âîçìîæíîñòü ñòðóêòóðèðîâàíèÿ èìïóëüñíîé àêòèâíîñòè íåéðîíîâ (÷åðåäîâàíèå ðàçðÿäîâ è ïàóç), ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé íåðâíîãî êîäà. Äèôôåðåíöèðîâêà âñòàâî÷íûõ íåéðîíîâ, íà÷àâøàÿñÿ â ïåðâûå ìåñÿöû ïîñëå ðîæäåíèÿ, íàèáîëåå èíòåíñèâíî ïðîèñõîäèò â ïåðèîä îò 3 äî 6 ëåò. Èõ îêîí÷àòåëüíàÿ òèïèçàöèÿ â ïåðåäíåàññîöèàòèâíûõ îáëàñòÿõ êîðû îòìå÷àåòñÿ ê 14-ëåòíåìó âîçðàñòó.

Ôóíêöèîíàëüíî âàæíûì ôàêòîðîì ôîðìèðîâàíèÿ íåéðîííîé îðãàíèçàöèè êîðû áîëüøèõ ïîëóøàðèé ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå îòðîñòêîâ íåðâíûõ êëåòîê äåíäðèòîâ è àêñîíîâ, îáðàçóþùèõ âîëîêíèñòóþ ñòðóêòóðó.

Àêñîíû, ïî êîòîðûì â êîðó ïîñòóïàåò àôôåðåíòíàÿ èìïóëüñàöèÿ, â òå÷åíèå ïåðâûõ òðåõ ìåñÿöåâ æèçíè ïîêðûâàþòñÿ ìèåëèíîâîé îáîëî÷êîé, ÷òî ñóùåñòâåííî óñêîðÿåò ïîñòóïëåíèå èíôîðìàöèè ê íåðâíûì êëåòêàì ïðîåêöèîííîé êîðû.

Âåðòèêàëüíî îðèåíòèðîâàííûå àïèêàëüíûå äåíäðèòû îáåñïå÷èâàþò âçàèìîäåéñòâèå êëåòîê ðàçíûõ ñëîåâ, è â ïðîåêöèîííîé êîðå îíè ñîçðåâàþò â ïåðâûå íåäåëè æèçíè, äîñòèãàÿ ê 6-ìåñÿ÷íîìó âîçðàñòó III ñëîÿ. Äîðàñòàÿ äî ïîâåðõíîñòíûõ ñëîåâ, îíè îáðàçóþò êîíå÷íûå ðàçâåòâëåíèÿ.

Áàçàëüíûå äåíäðèòû, îáúåäèíÿþùèå íåéðîíû â ïðåäåëàõ îäíîãî ñëîÿ, èìåþò ìíîæåñòâåííûå ðàçâåòâëåíèÿ, íà êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ ìíîæåñòâåííûå êîíòàêòû àêñîíîâ äðóãèõ íåéðîíîâ. Ñ ðîñòîì áàçàëüíûõ äåíäðèòîâ è èõ ðàçâåòâëåíèé óâåëè÷èâàåòñÿ âîñïðèíèìàþùàÿ ïîâåðõíîñòü íåðâíûõ êëåòîê.

Ñïåöèàëèçàöèÿ íåéðîíîâ â ïðîöåññå èõ äèôôåðåíöèàöèè è óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà è ðàçâåòâëåííîñòè îòðîñòêîâ ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ îáúåäèíåíèÿ íåéðîíîâ ðàçíîãî òèïà â êëåòî÷íûå ãðóïïèðîâêè íåéðîííûå àíñàìáëè.  íåéðîííûå àíñàìáëè âêëþ÷àþòñÿ òàêæå êëåòêè ãëèè è ðàçâåòâëåíèÿ ñîñóäîâ, îáåñïå÷èâàþùèå êëåòî÷íûé ìåòàáîëèçì âíóòðè íåéðîííîãî àíñàìáëÿ.

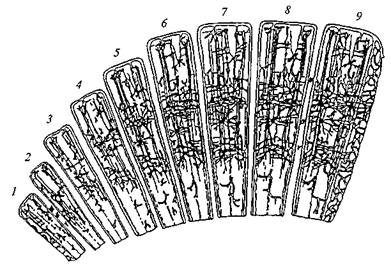

ðàçâèòèè êîðû è ôîðìèðîâàíèè àíñàìáëåâîé îðãàíèçàöèè â îíòîãåíåçå âûäåëÿþò ñëåäóþùèå ýòàïû (ðèñ. 50).

Ðèñ. 50. Âîçðàñòíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ àíñàìáëåâîé îðãàíèçàöèè êîðû áîëüøèõ ïîëóøàðèé îò ðîæäåíèÿ äî 20 ëåò. Ñõåìà ïîñòðîåíà íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ ìîðôîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ìîçãà ÷åëîâåêà

1 íîâîðîæäåííûå; 2 3 ìåñ æèçíè; 3 6 ìåñ; 4 1 ãîä; 5 3 ãîäà; 6 56 ëåò; 7 9-10 ëåò; 8 1214 ëåò; 9 1820 ëåò

Ê ìîìåíòó ðîæäåíèÿ âåðòèêàëüíî ðàñïîëîæåííûå ïèðàìèäíûå êëåòêè â íèæíåì ñëîå è èõ àïèêàëüíûå äåíäðèòû ñîçäàþò ïðîîáðàç êîëîíêè, êîòîðàÿ ó íîâîðîæäåííûõ áåäíà ìåæêëåòî÷íûìè ñâÿçÿìè.

1-é ãîä æèçíè õàðàêòåðèçóåòñÿ óâåëè÷åíèåì ðàçìåðîâ íåðâíûõ êëåòîê, äèôôåðåíöèàöèåé çâåçä÷àòûõ âñòàâî÷íûõ íåéðîíîâ, óâåëè÷åíèåì äåíäðèòíûõ è àêñîííûõ ðàçâåòâëåíèé. Âûäåëÿåòñÿ àíñàìáëü íåéðîíîâ êàê ñòðóêòóðíàÿ åäèíèöà, îêðóæåííàÿ òîíêèìè ñîñóäèñòûìè ðàçâåòâëåíèÿìè.

Ê 3 ãîäàì àíñàìáëåâàÿ îðãàíèçàöèÿ óñëîæíÿåòñÿ ðàçâèòèåì ãíåçäíûõ ãðóïïèðîâîê, âêëþ÷àþùèõ ðàçíûå òèïû íåéðîíîâ.

56 ëåò íàðÿäó ñ ïðîäîëæàþùåéñÿ äèôôåðåíöèàöèåé è ñïåöèàëèçàöèåé íåðâíûõ êëåòîê íàðàñòàþò îáúåì ãîðèçîíòàëüíî ðàñïîëîæåííûõ âîëîêîí è ïëîòíîñòü êàïèëëÿðíûõ ñåòåé, îêðóæàþùèõ àíñàìáëü. Ýòî ñïîñîáñòâóåò äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ ìåæíåéðîíàëüíîé èíòåãðàöèè â îïðåäåëåííûõ îáëàñòÿõ êîðû.

Ê 9-10 ãîäàì óñëîæíÿåòñÿ ñòðóêòóðà îòðîñòêîâ èíòåðíåéðîíîâ è ïèðàìèä, óâåëè÷èâàåòñÿ ðàçíîîáðàçèå àíñàìáëåé, ôîðìèðóþòñÿ øèðîêèå ãîðèçîíòàëüíûå ãðóïïèðîâêè, âêëþ÷àþùèå è îáúåäèíÿþùèå âåðòèêàëüíûå êîëîíêè.

1214 ëåò â íåéðîííûõ àíñàìáëÿõ ÷åòêî âûðàæåíû ðàçíîîáðàçíûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ôîðìû ïèðàìèäíûõ íåéðîíîâ, âûñîêîãî óðîâíÿ äèôôåðåíöèðîâêè äîñòèãàþò èíòåðíåéðîíû; â àíñàìáëÿõ âñåõ îáëàñòåé êîðû, âêëþ÷àÿ àññîöèàòèâíûå êîðêîâûå çîíû, çà ñ÷åò ðàçâåòâëåíèé îòðîñòêîâ óäåëüíûé îáúåì âîëîêîí ñòàíîâèòñÿ çíà÷èòåëüíî áîëüøå óäåëüíîãî îáúåìà êëåòî÷íûõ ýëåìåíòîâ.

Ê 18 ãîäàì àíñàìáëåâàÿ îðãàíèçàöèÿ êîðû ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì äîñòèãàåò óðîâíÿ âçðîñëîãî ÷åëîâåêà.

Çàêîíîìåðíîñòè ñîçðåâàíèÿ ñòðóêòóð ìîçãà â îíòîãåíåçå. Îñíîâíàÿ çàêîíîìåðíîñòü â õàðàêòåðå ñîçðåâàíèÿ ìîçãà êàê ìíîãîóðîâíåâîé èåðàðõè÷åñêè îðãàíèçîâàííîé ñèñòåìû ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî ýâîëþöèîííî áîëåå äðåâíèå ñòðóêòóðû ñîçðåâàþò ðàíüøå. Ýòî ïðîñëåæèâàåòñÿ â õîäå ñîçðåâàíèÿ ñòðóêòóð ìîçãà ïî âåðòèêàëè: îò ñïèííîãî ìîçãà è ñòâîëîâûõ îáðàçîâàíèé ãîëîâíîãî ìîçãà, îáåñïå÷èâàþùèõ æèçíåííî âàæíûå ôóíêöèè, ê êîðå áîëüøèõ ïîëóøàðèé. Ïî ãîðèçîíòàëè ðàçâèòèå èäåò îò ïðîåêöèîííûõ îòäåëîâ, âêëþ÷àþùèõñÿ â îáåñïå÷åíèå ýëåìåíòàðíûõ êîíòàêòîâ ñ âíåøíèì ìèðîì óæå ñ ìîìåíòà ðîæäåíèÿ, ê àññîöèàòèâíûì, îòâåòñòâåííûì çà ñëîæíûå ôîðìû ïñèõè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Äëÿ ðàçâèòèÿ êàæäîãî ïîñëåäóþùåãî óðîâíÿ íåîáõîäèìî ïîëíîöåííîå ñîçðåâàíèå ïðåäûäóùåãî. Òàê, äëÿ ñîçðåâàíèÿ ïðîåêöèîííîé êîðû íåîáõîäèìî ôîðìèðîâàíèå ñòðóêòóð, ÷åðåç êîòîðûå ïîñòóïàåò ñåíñîðíî-ñïåöèôè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ. Äëÿ ðàçâèòèÿ â îíòîãåíåçå àññîöèàòèâíûõ êîðêîâûõ çîí íåîáõîäèìî ôîðìèðîâàíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå ïåðâè÷íûõ ïðîåêöèîííûõ îòäåëîâ êîðû. Òàê, íàðóøåíèå â ðàííåì âîçðàñòå ïðîåêöèîííûõ êîðêîâûõ çîí ïðèâîäèò ê íåäîðàçâèòèþ îáëàñòåé áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ (âòîðè÷íûå ïðîåêöèîííûå è àññîöèàòèâíûå îòäåëû). Ýòîò ïðèíöèï ðàçâèòèÿ ñòðóêòóð ìîçãà â îíòîãåíåçå Ë.Ñ. Âûãîòñêèé îáîçíà÷èë êàê íàïðàâëåíèå «ñíèçó ââåðõ».

Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïîçæå ñîçðåâàþùèå ñòðóêòóðû íå ïðîñòî íàäñòðàèâàþòñÿ íàä óæå ñóùåñòâóþùèìè, à âëèÿþò íà èõ äàëüíåéøåå ðàçâèòèå. Òàê, ïðè èññëåäîâàíèè àêòèâíîñòè îòäåëüíûõ íåéðîíîâ áûëî ïîêàçàíî, ÷òî òîëüêî ïîñëå ñîçðåâàíèÿ ïðîåêöèîííîé êîðêîâîé çîíû íåéðîíû ðåëåéíîãî ÿäðà òàëàìóñà ïðèîáðåòàþò ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ðåàêöèþ çðåëîãî òèïà â îòâåò íà àôôåðåíòíûé ñòèìóë.

Ñôîðìèðîâàííàÿ ìíîãîóðîâíåâàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîçãà íîñèò èåðàðõè÷åñêèé õàðàêòåð. Âåäóùóþ ðîëü â îñóùåñòâëåíèè öåëîñòíîé èíòåãðàòèâíîé ôóíêöèè ìîçãà ïðèîáðåòàþò âûñøèå îòäåëû êîðû áîëüøèõ ïîëóøàðèé, óïðàâëÿþùèå ïîä÷èíåííûìè èì ñòðóêòóðàìè áîëåå íèçêîãî óðîâíÿ. Òàêîé ïðèíöèï èåðàðõè÷åñêîé îðãàíèçàöèè ñòðóêòóð çðåëîãî ìîçãà Ë.Ñ. Âûãîòñêèé îáîçíà÷èë êàê íàïðàâëåíèå «ñâåðõó âíèç».

Äëèòåëüíûé è ãåòåðîõðîííûé õàðàêòåð ñîçðåâàíèÿ ñòðóêòóð ìîçãà îïðåäåëÿåò ñïåöèôèêó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìîçãà â ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ïåðèîäàõ.

Источник

Эмбриогенез головного мозга (этапы развития и формирования)

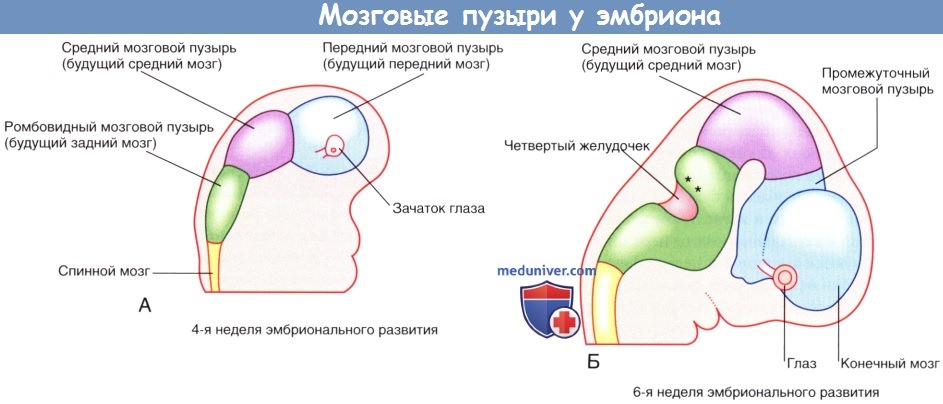

а) Эмбриогенез структур мозга. В конце 4-й недели ростральная часть нервной трубки образует изгиб на уровне будущего среднего мозга. Эта область — средний мозговой пузырь — легкими перетяжками отграничена от переднего мозгового пузыря (будущий передний мозг) и ромбовидного мозгового пузыря (будущий задний мозг).

Крыловидная пластинка переднего мозгового пузыря расширяется и образует конечный мозг (будущие полушария головного мозга). Базальная пластинка сохраняет свое положение и дает начало промежуточному мозговому пузырю. В промежуточном мозговом пузыре формируются глазные ямки — закладки сетчатки и зрительного нерва.

Промежуточный, средний и ромбовидный мозговые пузыри формируют зачаточный ствол головного мозга.

По мере развития ствол мозга изгибается, в результате чего средний мозговой пузырь перемещается наверх. Ромбовидный мозговой пузырь образует складку так, что крыловидная пластинка расходится и формирует четвертый желудочек мозга ромбовидной формы. Ростральная часть ромбовидного мозгового пузыря дает начало мосту мозга и мозжечку, а каудальная — продолговатому мозгу.

(А и Б) Мозговые пузыри, вид справа. Звездочками обозначены участки первичного развития мозжечка.

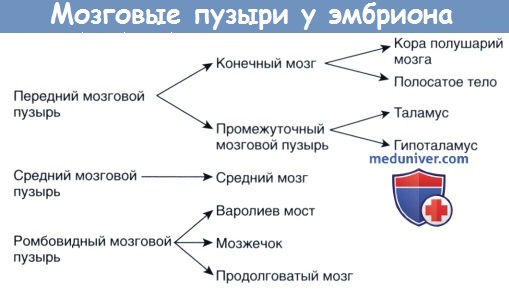

Некоторые производные мозговых пузырей.

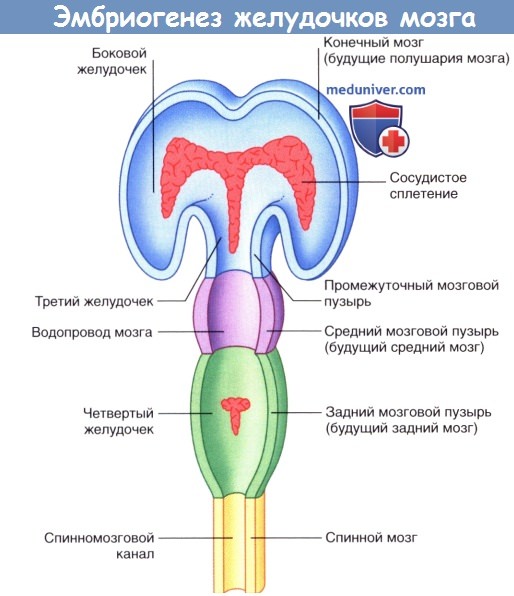

б) Эмбриогенез системы желудочков мозга и сосудистого сплетения. Канал нервной трубки расширяется и образует полушария мозга, в которых формируются боковые желудочки. Боковые желудочки сообщаются с третьим желудочком, структуры которого окружает промежуточный мозговой пузырь. Третий желудочек сообщается с двумя боковыми желудочками через отверстие Монро (межжелудочковое отверстие). Третий и четвертый желудочки сообщаются через водопровод мозга (сильвиев водопровод), расположенный внутри среднего мозга.

Пучки капилляров инвагинируют тонкие верхние стенки переднего и заднего мозга и образуют сосудистое сплетение четырех желудочков мозга. Клетки сосудистого сплетения секретируют спинномозговую жидкость, которая поступает в систему желудочков и затем оттекает из IV желудочка через три отверстия в его крыше.

Развитие системы желудочков мозга. Красным цветом показаны сосудистые сплетения.

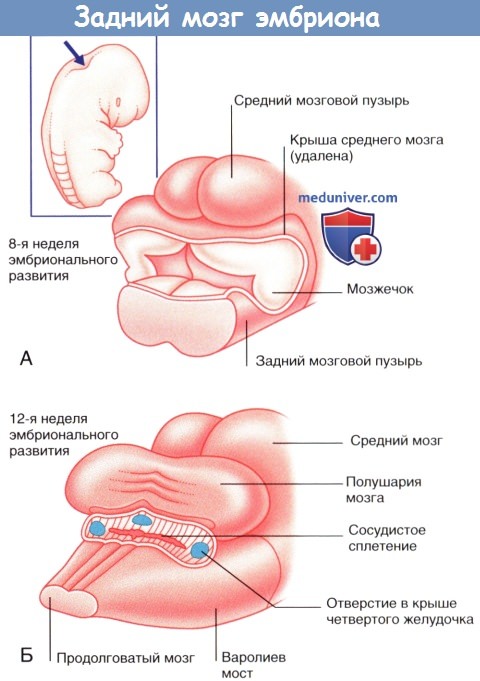

Вид с дорсальной стороны на развивающийся задний мозг (указано стрелкой).

(А) На 8-й неделе развития четвертый желудочек дает начало мозжечку.

(Б) На 12-й неделе мозжечок скрывает четвертый желудочек, и на его крыше появляются три отверстия.

в) Эмбриогенез черепных нервов. На рисунке ниже показана стадия развития черепных нервов на 6-й неделе после оплодотворения.

• Обонятельный нерв (I) образуется из биполярных нейронов, развивающихся из эпителиальных клеток обонятельной ямки.

• Зрительный нерв (II) формируется из сетчатки.

• Глазодвигательный (III) и блоковый (IV) нервы развиваются из клеток среднего мозга, а отводящий (VI) —из клеток варолиевого моста.

• II, III и IV нервы в дальнейшем будут иннервировать наружные мышцы глаза.

• Три ветви тройничного (V) нерва будут обеспечивать чувствительность кожи лица и головы, полостей рта и носа, а также зубов. Двигательные ветви предназначены для иннервации жевательных мышц.

• Лицевой (VII) нерв будет обеспечивать иннервацию мимических мышц лица.

• Преддверно-улитковый (VIII) нерв будет отвечать за передачу нервных импульсов к органам слуха и равновесия, образующихся из слухового пузырька.

• Языкоглоточный (IX) нерв — смешанный. Большая часть его волокон обеспечивает чувствительность ротоглотки и двигательную иннервацию шилоглоточной мышцы.

• Блуждающий нерв (X) — также смешанный, обеспечивает обильную чувствительную иннервацию слизистой оболочки пищеварительного тракта и значительную двигательную (парасимпатическую) иннервацию сердца, легких и желудочно-кишечного тракта.

• Церебральная часть добавочного нерва (ХIс) в составе блуждающего нерва будет подходить к мышцам гортани и глотки.

• Спинальная часть добавочного нерва (XIs) будет иннервировать грудино-ключично-сосцевидную и трапециевидную мышцы.

• Подъязычный нерв (XII) будет иннервировать все мышцы языка, за исключением небно-язычной, движения которой обеспечивают нервы глоточного сплетения.

Черепные нервы шестинедельного эмбриона.

г) Эмбриогенез полушарий мозга. В желудочковой зоне конечного мозга, снаружи от бокового желудочка, клетки делятся и мигрируют на внешнюю поверхность развивающихся полушарий, формируя корковое вещество полушарий мозга.

Полушария мозга увеличиваются неравномерно. Относительно «неактивным» остается островок мозга. Эта структура образует опорную точку, вокруг которой происходит ротация полушарий. Лобную, теменную, затылочную и височные доли можно различить на 14-й неделе гестации.

На медиальной поверхности полушарий расположен гиппокамп — участок коры головного мозга, который относят к пятой доли мозга — лимбической. Гиппокамп перемещается в височную долю, оставляя за собой след, представленный нервными тяжами, получившими название свод мозга. Под этой дугой располагается сосудистая щель, через которую сосудистое сплетение погружается в боковой желудочек.

Передняя комиссура соединяет обонятельные зоны слева и справа. Важно отметить, что более крупная комиссура — мозолистое тело — соединяет соответствующие друг другу зоны коры двух полушарий мозга. Мозолистое тело расширяется в заднем направлении над стволом мозга.

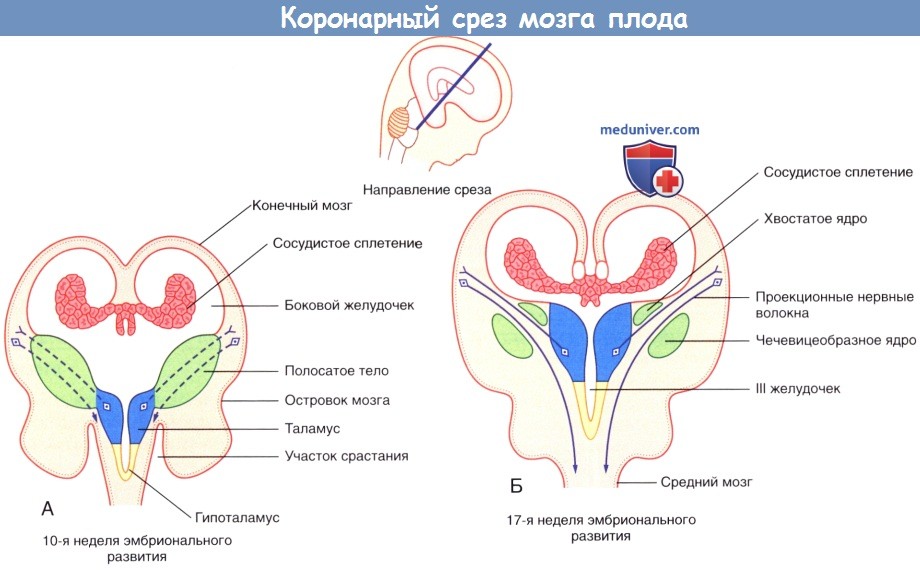

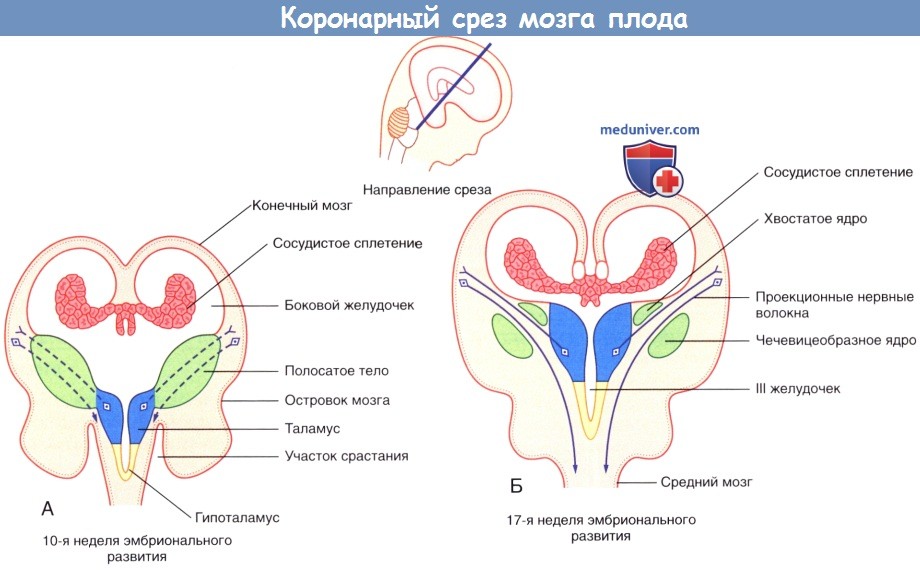

На коронарных срезах конечного мозга в основании каждого полушария можно увидеть скопления серого вещества, являющиеся предшественниками полосатого тела. Вблизи III желудочка промежуточный мозговой пузырь развивается в таламус и гипоталамус.

Увеличивающиеся в размере полушария мозга соприкасаются с промежуточным мозговым пузырем, и происходит их срастание (см. «участок срастания» на рисунке ниже). Вследствие этого, во-первых, выделяют понятие «ствол мозга», включающее структуры, оставшиеся свободными: средний мозг, мост и продолговатый мозг. Во-вторых, кора больших полушарий соединена нервными волокнами непосредственно со стволом мозга. Вместе с нервными волокнами, идущими от таламуса к коре, эти волокна разделяют полосатое тело на хвостатое ядро и чечевицеобразное ядро.

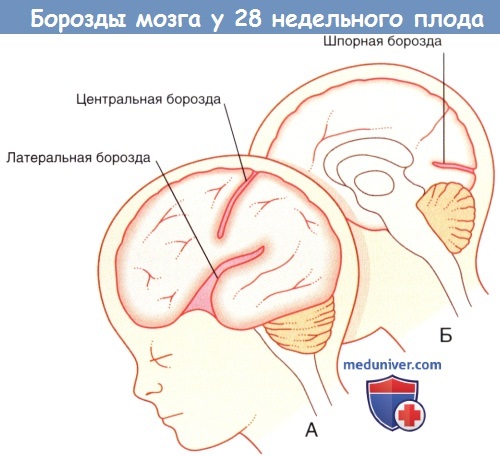

К 28-й неделе эмбрионального развития на поверхности мозга появляются некоторые борозды, в частности латеральная, центральная и шпорная.

Мозг плода на 14-й неделе развития.

Стрелкой показан С-образный рост полушарий вокруг островка мозга.

Л—Лобная доля. Т—Теменная доля. З—Затылочная доля. В—Височная доля.

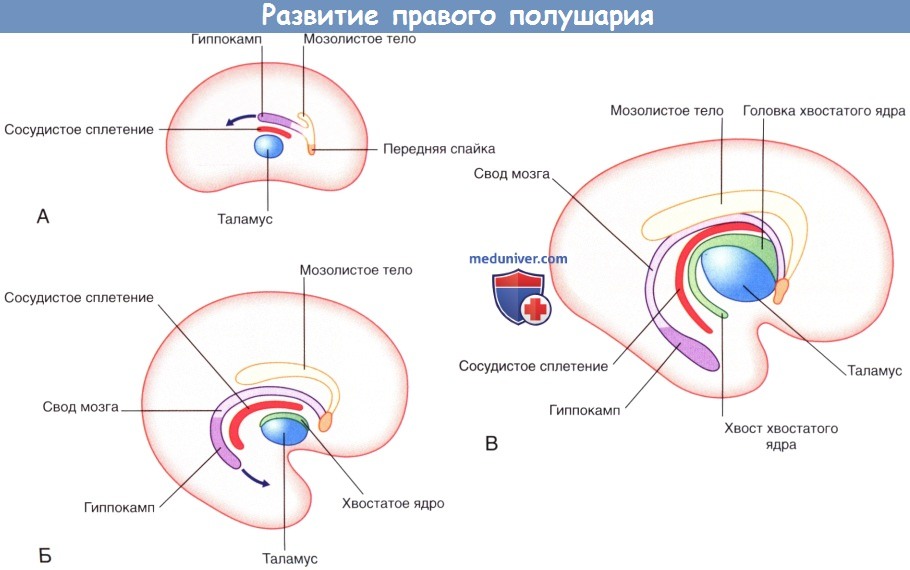

Развитие правого полушария (вид с медиальной стороны).

Гиппокамп, изначально расположенный дорсапьно по отношению к таламусу, мигрирует в височную долю (на рисунках А и Б обозначено стрелками), оставляя за собой след, — свод мозга.

Таким образом формируется дуга, под которой располагаются щель сосудистого сплетения (место его вхождения в желудочек) и хвост хвостатого ядра.

Коронарный срез мозга плода.

(А) Волокна, соединяющие таламус с корой и кору со спинным мозгом, пересекают полосатое тело на 10-й неделе развития эмбриона.

(Б) Полосатое тело разделяется на хвостатое и чечевицеобразное ядра на 17-й неделе развития плода.

Слияние сохраняется на переднем конце (на рисунке не показано).

Три основные борозды у 28-недельного плода.

(А) Латеральная и (Б) медиальная поверхности левого полушария мозга.

д) Резюме. Нервная система формируется из нервной трубки эктодермального происхождения, полостью которой служит спинномозговой канал. Некоторые клетки мигрируют по разные стороны от трубки и формируют нервный гребень. Часть нервной трубки, расположенная наиболее каудально, дает начало спинному мозгу. Из нервного гребня образуются клетки спинального ганглия, от которого корешки спинномозговых нервов отходят к чувствительной крыловидной пластинке. Базальная мозговая пластинка представлена двигательными нейронами, от которых отходят передние корешки. Объединяясь с задними корешками, передние корешки образуют спинномозговые нервы.

Наиболее рострально расположенная часть нервной трубки образует три желудочка мозга. Передний мозговой пузырь (будущий передний мозг) в дорсальной части дает начало полушариям мозга (конечный мозг), а в вентральной — промежуточному мозговому пузырю. Средний мозговой пузырь формирует средний мозг. Ромбовидный мозговой пузырь образует задний мозг, представленный мостом, продолговатым мозгом и мозжечком.

Нервная трубка расширяется в ростральном направлении и формирует систему желудочков мозга. Спинномозговую жидкость секретируют клетки сосудистого сплетения, инвагинирующие верхние стенки желудочков.

Полушария мозга формируют лобную, теменную, височную, затылочную и лимбинескую доли. Полушария мозга образуют поперечные связи с мозолистым телом, а также с передними и задними комиссурами. Скопления серого вещества, располагающиеся в основании каждого полушария, дают начало полосатому телу. Полушария мозга срастаются с боковыми стенками промежуточного мозгового пузыря, после чего средний и задний мозговые пузыри становятся единственными остатками ЦНС, характерной для эмбриона.

— Также рекомендуем «Топография и характеристика поверхности полушарий мозга»

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 9.11.2018

Источник

Ребенок рождается с большинством мозговых клеток, которые этот орган должен иметь. В первые 12 месяцев жизни головной мозг (ГМ) становится более сложным, при достижении 2-летнего возраста имеет 75% веса взрослого мозга. В возрасте 3-х лет процент веса увеличивается до 90%. Почти 50% мозговых клеток, присутствующих при рождении, ослабевают или умирают в течение первых лет. Этот процесс организует и оптимизирует мозговую деятельность. События в жизни ребенка провоцируют электрические импульсы, создают нервные волокна. Чем больше волокон используется, тем стабильнее становится важный орган, тем меньше нейронов подвержено отмиранию. Аналогично мышцам, детский мозг работает по принципу «используйте или потеряйте».

Мозговые волны

Мозговые волны – это выражение частоты, в которой работает орган. В течение дня они меняются, что вызывает изменение состояния человека. Волны делятся на 5 типов:

- дельта;

- тета;

- альфа;

- бета;

- гамма.

Все волны активные, на сознание влияет доминирующая мозговая волна. Каждый тип волны играет важную роль в формировании интеллекта в детстве.

Деятельность и возможности мозга описаны в ряде книг В.М. Бехтерева (их можно скачать на многих специализированных сайтах).

Ниже представлена диаграмма частот волн и соответствующие состояния ума.

Бета (14-30 Гц):

- концентрация, волнение, бдительность, познание;

- высокие уровни связаны с беспокойством, заболеваниями, чувством одиночества, спорами.

Альфа (8-13,9 Гц):

- релаксация, бодрствование, легкий транс, увеличение производства серотонина;

- сонливость, медитация, вход в подсознание.

Тета (4-7,9 Гц):

- фаза сна REM;

- увеличение производства катехоламинов (важно для обучения и памяти), повышение креативности;

- интегративные, эмоциональные переживания, потенциальные изменения в поведении, повышенное сохранение знаний;

- гипнотическое воображение, транс, глубокая медитация, проникновение в подсознание.

Дельта (0,1-3,9):

- «бессонный сон»;

- выпуск гормона роста;

- глубокое, нефизическое состояние, транс;

- вход в подсознание.

Пренатальное развитие

Рассмотрение вопроса, как развивается мозг ребенка, следует начать уже со времени формирования эмбриона. Он формируется в утробе от передней части нервной трубки, возникающей на 3-й неделе (20-27 день развития). Нервная трубка образовывается первичной и вторичной нейруляцией. В головном конце нейронной трубки формируются 3 первичных церебральных кармана – передний, средний, задний. В то же время создается лобная, теменная, затылочная доля. Из нейроэктодермы возникает нейронный диск.

На 5-й неделе образуются вторичные мозговые подушечки, формирующие основные части взрослого органа. Передний мозг делится на промежуточный конечный, задний – на продолговатый, мост, мозжечок.

Гирификация полушарий происходят последовательно. Сначала образуется продольная щель (определено тем, что полушария растут отдельно), затем – латеральная борозда (отделяет височную долю), после нее – центральная борозда.

Особенности пренатального этапа развития мозга ребенка:

- 3 неделя: создание медуллярной (спинальной) трубки;

- 4 неделя: расширение проксимальной трубки на 3 первичных и 5 вторичных фолликулов;

- 6 неделя: нейробласты начинают превращаться в зрелые нейроны;

- 2-й месяц: развивается мозжечок, основа нейрогипофиза, ринэнцефалон (обонятельный центр), гиппокамп, базальные ганглии; на этом этапе начинают развиваться полушария большого мозга;

- 3-й месяц: начинает формироваться мозолистое тело;

- 4-й месяц: развитие головного мозга у детей продолжается интенсивным разделением полушарий (гирификацией), увеличением их поверхности;

- далее детский головной мозг переживает пролиферацию, дифференциацию, миграцию, созревание нервных клеток, рост поддерживающих элементов; с конца внутриутробной жизни начинается миелинизация.

Неонатальное развитие ГМ

Люди – единственные млекопитающие, ГМ которых в первые 2 года жизни в 3 раза увеличивается в размерах. Если бы он был больше уже при рождении, голова младенца не смогла бы пройти через родовые пути. В случае маленького объема жизнь малыша была бы под угрозой.

Недостаточный размер ГМ наблюдается при микроцефалии, аномалии, сопровождающейся умственной недостаточностью.

Как развивается мозг ребенка до года:

- при рождении он весит около 350 г, до 1 года – около 1 кг;

- при рождении мозг имеет около 200 триллионов нейронов (нервных клеток) – примерно столько же, сколько во взрослом возрасте;

- каждый нейрон реагирует на стимуляцию растущей системы дендритов (разветвленных нервных клеток) и синапсов (место передачи сигналов от одного нейрона к другому);

- каждый нейрон заканчивается дендритами с примерно 15000 синапсов;

- формирование дендрита со временем становится более сложным, с 3-4 ветвями в возрасте до 6 месяцев;

- чем больше стимулов захватывает ГМ, тем лучше становятся дендриты;

- передняя доля (часть, отвечающая за эмоции) становится метаболически активной с 6 месяцев (нервная основа эмоционального интеллекта формируется до 18 месяцев);

- на протяжении 2-4 месяцев количество синапсов в зрительном центре увеличивается в 10 раз (примерно 20000 нейронов);

- до 12 месяцев нейроны, отвечающие за идентификацию родного языка, находят свое постоянное место.

Развитие ГМ в течение первых лет жизни

Мозг новорожденного анатомически и функционально незрелый. В грудной период он быстро растет, увеличивается количество глиальных клеток, уменьшается гидратация.

В конце 1-го года вес ГМ удваивается. Развитие мозга ребенка по годам происходит интенсивно, в процессе онтогенеза врожденные безусловные рефлексы заменяются условными.

В 3 года мозг весит примерно в 3 раза выше, чем при рождении. Используется способность абстракции, обучения, воспоминаний; ребенок осознает свою личность, становится социальным созданием.

Первые годы жизни – это стадия, имеющая решающее значение для развития мозга ребенка, создают неврологическую основу для интеллектуального развития в подростковом и взрослом возрасте.

В первые годы дети очень открыты для науки путем игры. Для маленьких детей игра – это способ подготовки к успешной дальнейшей жизни. Поэтому в этот период важна родительская любовь, достаток совместно проведенного времени.

В 6 лет вес ГМ почти равен весу взрослого человеческого мозга (1250 г). Полушария выразительно бороздчатые. Завершается ветвление нейронов, миелинизация (создание покрытия, защищающего большие нервные волокна от повреждения), улучшается память, способность воссоздавать воспоминания. В деятельности коры ГМ применяется способность внутреннего блокирования, ребенок различает то, что он говорит, думает, читает.

В течение первых 8 лет жизни (особенно первых 3 лет) существует несколько критических периодов для приобретения определенных видов интеллекта. Если эти «периоды возможностей» закрыты, обучение становится более сложным, иногда даже невозможным.

У подростков ГМ растет в основном в передних долях, его вес составляет около 1400 г.

Мозговые заболевания у детей

Поскольку мозг развивается во время внутриутробной жизни и относительно долго после рождения, его индивидуальные структуры более подвержены повреждению. С другой стороны, нервная система ребенка по сравнению с взрослой обладает лучшей пластичностью и способностью к регенерации, например, после удара, сотрясения, воспаления.

В педиатрической неврологии и нейропсихологии регистрируются следующие патологии:

- церебральный паралич и другие расстройства нервной системы – врожденные пороки развития и различные генетические синдромы, задержка развития, аутизм, а также воспаления, опухоли, травмы;

- гередодегенеративные заболевания, метаболические дефекты, способные (не обязательно) воздействовать на другие органы;

- эпилепсия – в дополнение к идиопатическим эпилептическим синдромам (без видимых причин), приступы могут быть симптомом другого заболевания ГМ – рака, врожденных дефектов, дегенеративных, метаболических заболеваний; эпилепсия чаще встречается у детей с церебральным параличом.

Болезни у недоношенных детей

Недоношенные дети регулярно проходят исследование УЗИ. Из-за хрупких кровеносных сосудов, неспособных реагировать на изменения кровотока и внутричерепного давления, может возникать кровотечение в мозг. Это наиболее распространенная проблема в первые несколько дней после родов у детей из очень низкой весовой категории.

Другое специфическое мозговое заболевание недоношенных детей – кистозная перивентрикулярная лейкомаляция. Это расстройство белого вещества, приводящее к образованию кист. Основы этого заболевания возникают в ходе внутриутробного развития или сразу после рождения, но диагноз может быть определен только через несколько недель.

Как поспособствовать развитию детского ГМ?

Интеллектуальная основа человека в значительной степени формируется уже в пренатальный период. Поэтому, чтобы родить умного, физически здорового малыша, будущей маме важно сосредоточиться на своем образе жизни.

Так же, как кальций – это основной строительный блок костей, белок – составляющая часть мышц, одно из важнейших веществ для мозга – жир. На его долю приходится около 60% сухой части ГМ, около 1/3 – это ненасыщенные жирные кислоты, в частности, α-линоленовая и докозагексаеновая кислота, ответственные за правильное формирование нервной системы, психическое развитие детей. Важны также витамины B, особенно B1, B6, B12, B9 и другие вещества, такие как железо, йод, цинк, белок.

Факторы, влияющие на развитие мозга у подростков

Наиболее интересным с точки зрения развития мозга является подростковый период. Это означает, что в это время он поглощает почти все, с чем сталкивается – от позитивных отношений с друзьями или учителями до рисков, стресса. Поэтому эксперты побуждают родителей заботиться о том, как развить мозг ребенка, помочь детям избегать рисков подросткового возраста, способных негативно сказаться на их жизни.

- Сотрясение. Очень опасная проблема подростков; может происходить при любом виде спорта, которым дети занимаются в этот период. Если возникает подобная ситуация, следует обратиться к врачу, предпочтительно к спортивному профессионалу.

- Стресс. Хотя области мозга, отвечающие за рациональные аспекты вещей, у подростков часто «заклиниваются», в эмоциональном отношении их мозг работает на полную силу. Поэтому даже незначительная критика, банальная для взрослого человека, для подростка может быть важным фактором развития.

- Наркотики и алкоголь. Чрезмерная активность мозга подростка делает его буквально «губкой», поглощающей всю информацию из окружающей среды. Мозг быстро реагирует на любые новые задачи, как на положительные, так и на отрицательные, такие как различные вещества, вызывающие привыкание.

Детям не рекомендуется гипноз. МРТ выявил значительные функциональные изменения в мозге после гипноза.

Заключение

Детский мозг имеет гораздо больше нервных связей, чем взрослый. Новорожденный поглощает все стимулы из окружения, не умеет выбирать между ними. Только посредством обучения и опыта он постепенно начинает концентрироваться на индивидуальных восприятиях, а нервная сеть формируется в более простую, но конкретную форму.

Источник