Развитие личности ребенка в условиях депривации

1.

Понятие депривации

Депривация

– это динамическое состояние, возникающее

в жизненных ситуациях, где субъект лишен

возможностей для удовлетворения основных

(жизненных) потребностей в достаточной

мере и в течение длительного времени.

А.М.

Прихожан, Н.Н. Толстых рассматривают

депривацию как «лишение или ограничение

возможностей удовлетворения жизненно

важных потребностей». «Симтоматика

психической депривации может

охарактеризовать весь спектр возможных

нарушений: от легких странностей, не

выходящих за рамки нормальной эмоциональной

картины, до очень грубых поражений

развития интеллекта и личности». 7

Внешне

депривация проявляется в поведении,

характеризующемся широким спектром

признаков социально-психологической

адаптации.

Для

полноценного развития личности значимыми

являются не только и не столько потребности

в пище, самосохранении, продолжении

рода, сколько во взаимодействии и

эмоциональной связи ребенка с близкими

людьми. О том, что основное значение в

развитии и усвоении детьми

общественно-исторического опыта имеет

общение, признают в своих трудах многие

отечественные психологи: Л.С.Выготский,

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина,

Д.Б. Эльконин. Особое внимание они

обращали на важность общения с окружающими

в раннем детском возрасте. М.И. Лисина,

И.В. Дубровина и др. (1990), подчеркивая

необходимость общения с родственниками,

также указывали на значение постоянных

контактов ребенка с воспитывающими его

людьми. Согласно последним исследованиям

(Й. Лангмейер, З. Матейчик, Мак-Гил, Н.М.

Щелованов и др.), на развитие личности

влияют также окружающая среда, наличие

эмоциональных и сенсорных контактов.

В

зависимости от того, чего лишен человек,

выделяются несколько форм психической

депривации, которые влияют на развитие

личности.

Материнская

депривация – разнообразные явления,

связанные с воспитанием ребенка в отрыве

от матери (семьи). Материнскую депривацию

испытывают брошенные дети, дети-сироты,

дети, к которым мать эмоционально холодна

или слишком занята на работе.

Эмоциональная

депривация – эмоциональное (аффективное)

лишение в виде отсутствия любви, внимание

и нежных чувств по отношению к ребенку.

Эмоциональная депривация возникает

также в результате нарушения эмоциональных

связей ребенка в связи со смертью

значимого взрослого.

Социальная

депривация – сужение социального поля

активности ребенка и ограничение

возможностей для усвоения социальной

роли. Крайняя степень социальной

депривации – «волчьи» и «одичавшие»

дети,

Когнитивная

депривация – возникает в случае, когда

внешний мир не упорядочен и слишком

изменчив, что снижает возможности

понимать, предвосхищать и регулировать

сложные изменения.

Соматическая

депривация – психофизическая ослабленность

или серьезная патология органов

вследствие перинатальных вредностей,

а также отсутствия возможностей полного

удовлетворения первичных биологических

потребностей.

Сенсорная

депривация – является следствием

сужения внешних раздражителей и

недостатка стимулов – зрительных,

слуховых, осязательных и прочих при

«обедненной среде», в которую ребенок

попадает, оказавшись в детском доме,

больнице, интернате. Сенсорная депривация

может возникать у детей, проживающих

вместе с родителями или без них в

отдаленной от населенных пунктов

местности, у прикованных из-за болезни

к кровати.

2.

Влияние депривации на развитие личности

Формы

психической депривации и ее проявления

по И.В. Ярославцевой8:

Материнская

депривация:

—

отсутствие базового доверия к миру;

—

несформированность самосознания;

—

несформированность произвольных форм

поведения;

—

инфантилизм.

Эмоциональная

депривация:

—

снижение коммуникативно-познавательной

активности;

—

несформированность мотивационно-потребностной

сферы;

—

эмоционально-личностные нарушения;

—

аффективные расстройства нарушения.

Социальная

депривация:

—

снижение коммуникативно-познавательной

активности;

—

трудности в установлении контактов;

—

нарушение процесса социального и

профессионального самоопределения.

Когнитивная

депривация:

—

снижение познавательных интересов;

—

затруднение в понимании и предвосхищении

событий;

—

дисгармония интеллектуального развития;

—

нарушение поведенческой регуляции.

Сенсорная

депривация:

—

замедление и дезорганизация развития

психических процессов;

—

задержка процесса становления

ориентировочно-исследовательского

поведения;

—

дизонтогенетическое развитие.

Соматическая

депривация:

—

соматическая ослабленность;

—

физический инфантилизм;

—

задержка психического развития

соматогенного происхождения;

—

хронические болезни.

В

чистом виде каждый из данных видов

депривации можно выделить только в

специальных исследованиях. В жизни они

существуют в достаточно сложном

переплетении. Особенно трудно выделить,

как действуют отдельные депривационные

характеристики в детском возрасте,

накладываясь на процесс развития. Тем

более трудно понять это, если человек

воспитывался в условиях детского дома,

школы-интерната, когда сенсорная,

эмоциональная, социальная депривация

сопряжены и являются следствием

материнской депривации.

Для

полноценного становления личности

важным условием выступает гармонизация

всех взаимоотношений ребенка с окружающей

средой. Если по какой-либо причине

возникают препятствия общению индивида

с внешним миром, то это имеет патогенное

значение для его развития.

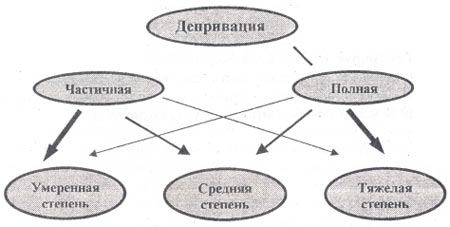

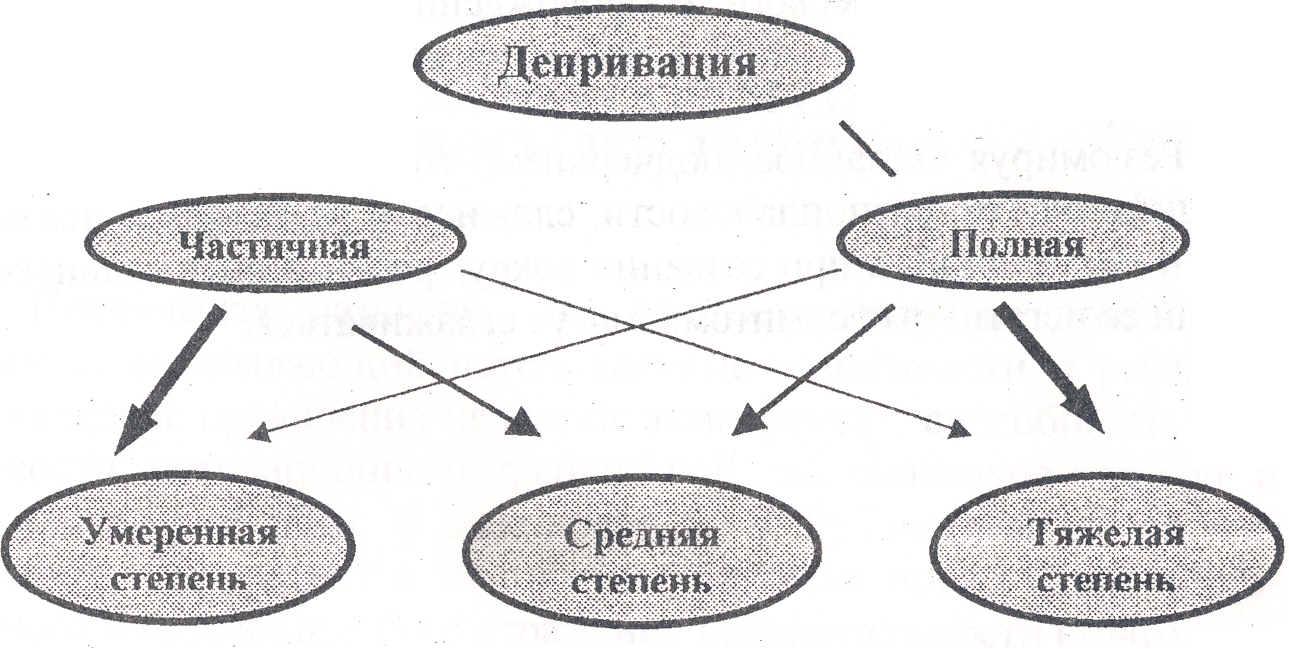

3.

Уровни депривации

Традиционно

в психолого-педагогической практике

выделяются два уровня проявления

депривации в зависимости от времени и

полноты прерывания связей и отношений

ребенка со значимыми взрослыми:

Полная

депривация – соответствует условиям,

когда ребенок развивается в детском

доме и не имеет контактов с родственниками

с самого рождения или с раннего детства.

Частичная

депривация – соответствует условиям

развития воспитанников детского дома,

имеющих возможность какое-то время

проводить в семье или с близкими им

людьми.

В

зависимости от уровня и степени

выраженности негативных проявлений

психического состояния имеется следующая

дифференциация депривации:

умеренная

(легкая) степень выраженности проявлений

депривации – проявляется в виде некоторой

неустойчивости эмоционально-волевой

и мотивационно-потребностной сфер;

средняя

степень выраженности проявлений

депривации – проявляется в нервно-психических

расстройствах и некотором снижении

интеллектуального развития;

тяжелая

степень – характеризуется задержанным

темпом психического развития и умственной

отсталостью.

![]()

Рис.

3 Взаимосвязь уровней и степени

выраженности депривации

Депривация,

несмотря на сложность и специфичность,

не является неизменной и постоянной.

При создании вокруг ребенка оптимальных

условий ее негативные симптомы

сглаживаются, что является важным в

плане организации психолого-педагогического

сопровождения развития детей.

2.

Список рекомендуемой литературы к

разделу

Литература

Абрамова

Г.С. Возрастная психология: Учебник для

студентов вузов. – Екатеринбург: Деловая

книга, 1999.

Абрамова

Г.С. Практикум по возрастной психологии:

Учеб. пособие для студентов вузов. – М:

Академия, 1998.

Ананьев

Б.Г. Человек как предмет познания. –

СПб.: Питер, 2001.

Ананьев

Б.Г. О проблемах современного человекознания.

– СПб.: Питер, 2001.

Анцыферова

Л.И. Эпигенетическая концепция развития

личности Эрика Г. Эриксона // Принцип

развития в психологии. — М., 1978.

Айсмонтас

Б.Б. Педагогическая психология: Схемы

и тесты. – М., 2002.

Берн

Э. Игры, в которые играют люди. Люди,

которые играют в игры. — М., 1988.

Бернс

Р. Развитие Я-концепции и воспитание. –

М.: Прогресс, 1986.

Валлон

А. Психическое развитие ребенка. – СПб:

Питер., 2001.

Вайзман

Н.П. Реабилитационная педагогика. – М.:

Аграф, 1996.

Возрастная

и педагогическая психология: Хрестоматия

/сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В.

Зацепин. — М.: «Академия», 1999.

Волков

Б.С., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по

детской психологии.- М., 1991.

Выготский

Л.С. Собрание сочинений в 6 т. Т. 4 — М.,

1984.

Гамезо

М.В., Герасимова В.С. и др. Возрастная

психология: личность от молодости до

старости: Учебное пособие. – М., 1999.

Годфруа

Ж. Что такое психология.: В 2-х т.: Пер. с

франц. — М.: Мир, 1992.

Демьянов

Ю.Г. Основы психопрофилактики и

психотерапии: Пособие для студентов

психологических факультетов университетов.

– СПб.: «Паритет», 1999. – 224 с.

Детская

психология: Методические указания. /

Автор-составитель Р. П. Ефимкина. –

Новосибирск: Научно-учебный центр

психологии НГУ, 1995.

Дубровина

И.В. и др. Психология: Учебник для студ.

сред. пед. учеб. заведений / И.В. Дубровина,

Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан; Под ред. И.В.

Дубровиной. — 2-е изд., — М.: Издательский

центр «Академия», 2001. — 464 с.

Дубровина

И.В. Психологическое здоровье школьников.

Практическая психология образования.

– М., 1998.

Зейгарник

Б.В. Теории личности в зарубежной

психологии. — М., 1982.

Запорожец

А.В. Избранные психологические труды в

2-х т. Т.2. Развитие произвольных движений.

– М.: Педагогика. 1986.

Лисина

М.И. Проблемы онтогенеза общения, — М.,

1986.

Карандашев

Ю.Н. Психология развития. Введение. –

Минск, 1997.

Кон

И.С. Возрастные категории в науках о

человеке и обществе // Социологические

исследования. 1978. № 3.

Крайг

Г. Психология развития. – СПб: Питер.

1999.

Кулагина

И.Ю. Возрастная психология (Развитие

ребенка от рождения до 17 лет): Учебное

пособие. – М., 1996.

Максименко

С.Д. Общая психология. – М.: «Рефл-бук»,

«Ваклер», 2000.

Мастюкова

Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии:

ранняя диагностика и коррекция. – М.:

Просвещение, 1992.

Миллер

С. Психология развития: методы исследования

– СПб.: Питер, 2002.

Муссен

П. и др. Развитие личности ребенка. Пер.

с англ. — М., 1987.

Никольская

А.А. Возрастная и педагогическая

психология в дореволюционной России.

— Дубна, 1995.

Обухова

Л.Ф. Детская психология: теории, факты,

проблемы. — М., 1995.

Обухова

Л.Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против.

— М., 1981.

Пиаже

Ж. Избранные психологические произведения.

— М., 1986.

Пиаже

Ж. Теория Пиаже. //История зарубежной

психологии (30 – 60 гг ХХ в.). Тексты. – М.,

1986.

Певзнер

М.С., Ростягайлова Л.И., Мастюкова Е.М.

Психическое развитие детей с нарушением

умственной работоспособности. – М.:

Педагогика, 1982.

Поливанова

К.Н. Психологический анализ кризисов

возрастного развития. / Вопр. психол. —

1994 — №1.

Прихожан

А.М., Толстых Н.Н. Дети без семьи. – М.:

Педагогика,1990.

Психология.

Учебник./ Под ред. А.А. Крылова. – М.:

«ПРОСПЕКТ», 1999.

Психология

возрастных кризисов: Хрестоматия / Сост.

К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2000.

Рубинштейн

С.Л. Основы общей психологии. – СПб.:

Питер, 1988.

Сапогова

Е.Е. Психология развития человека:

Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс,

2001.

Слободчиков

В.И., Исаев Е.И. Основы психологической

антропологии. Психология развития

человека: Развитие субъективной

реальности в онтогенезе: учебное пособие

для вузов. – М.: Школьная Пресса, 2000.

Фельдштейн

Д.И. Психология взросления:

структурно-содержательные характеристики

процесса развития личности: Избранные

труды. – М.: Флинта, 1999.

Флэйк-Хобсон

К., Робинсон Б.Е., Скин П. Мир входящему:

Развитие ребенка и его отношений с

окружающими. — М., 1992.

Фрейд

З. Введение в психоанализ. Лекции. — М.,

1989.

Цукерман

Г.А. Психология саморазвития: задачи

для подростков и их педагогов. — М., 1994.

Шахова

И.П. Практикум по лабораторным работам

курса «Возрастная психология». – М,

2002.

Эльконин

Д.Б. Избранные психологические труды.

— М., 1989.

Эриксон

Э. Жизненный цикл: эпигенез идентичности.

/Архетип — 1995

Ярошевский

М.Г. История психологии.- М., 1985.

Ярославцева

И. В. Психология депривированного

подростка. Монография Иркутск: Изд-во

Иркут. гос. пед. ун-та, 2000.

Требования

к написанию курсовой работы

Курсовая

работа по дисциплине «Возрастная

психология» является одной из форм

учебной работы и выполняется студентом

в соответствии с учебным планом. Ее

выполнение требует от студента не только

знаний общей и специальной литературы

по теме, но и умение проводить

экспериментальное исследование,

увязывать вопросы теории с практическими

данными, проводить анализ данных, делать

обобщения, выводы и рекомендации.

Курсовая

работа должна быть написана грамотно,

соответствовать нормам литературного

и профессионального языка, и выдержана

в научном стиле. На это важно обратить

особое внимание при использовании

материала учебников, научно-популярных

книг и статей, которые обычно пишутся

в ином жанре. Для того чтобы освоить

стилистику научной речи, студенту

необходимо при чтении научных работ

обращать внимание на язык, которым они

пишутся. В научном тексте, в отличие от

литературного, обычно преобладают

устойчивые структуры и обороты,

используется много штампов. По мнению

В. Н. Дружинина, роль этих штампов

чрезвычайно важна, поскольку внимание

читателя не отвлекается на литературные

особенности или неправильности изложения,

а сосредоточивается на значимой

информации: суждениях, умозаключениях,

доказательствах, цифрах, формулах.

«Наукообразные» штампы на самом деле

играют важную роль « рамок» для нового

научного содержания (Дружинин, 1997, с.

229).

Текст

курсовой работы должен быть оформлен

в соответствии с требованиями стандарта.

Структурными элементами курсовой работы

являются:

Титульный

лист.

Содержание.

Введение.

Основная

часть.

Заключение.

Список

литературы.

Приложения.

Титульный

лист курсовой работы должен содержать:

название учебного заведения, название

кафедры, тему работы, фамилию и инициалы

студента, номер группы, фамилию, инициалы

и ученые академические звания научного

руководителя, название города, в котором

находится учебное заведение, а также

год написания работы. Образец титульного

листа курсовой работы приведен в

Приложении 4.

«Содержание»

включает в себя оглавление последующего

текста с указанием соответствующих

страниц. Текст должен состоять из

введения, основной части и заключения.

Основная часть, как правило, разбивается

на разделы и подразделы, которые

отражаются в содержании. Текст работы

должен соответствовать оглавлению.

Введение, отдельные разделы и заключение

должны всегда начинаться с новой

страницы, их следует выделять другим

шрифтом или подчеркнуть.

Во

«Введении» обычно обосновывается

актуальность работы, характеризуются

ее предмет, объект, цели, задачи, новизна

исследования, используемые методы и

дается краткий обзор всей работы:

содержание каждого раздела, включая

список литературы и приложения.

Рекомендуемый общий объем «Введения»

— не более 3 страниц. Каждый из перечисленных

пунктов описывается, начиная с нового

абзаца, но не нумеруется и не оформляется

в виде заглавия. Однако полезно ключевые

слова («актуальность работы», «предмет

исследования», «объект исследования»,

«цель работы», «задачи работы», «методы

исследования» и т.п.) выделять

подчеркиванием, или жирным шрифтом, или

курсивом, но не заключать в кавычки.

После

«Введения» следует основная часть

работы; она имеет несколько разделов в

зависимости от своего объема. Основная

часть курсовой работы состоит из двух

частей: теоретической и практической.

Названия

типа «Основная часть», «Литературный

обзор», «Практическая часть» и т.п. не

рекомендуются. Наиболее крупные разделы

курсовой работы могут быть названы

«главами». Например, «Глава 1. Проблема

агрессии в подростковом возрасте».

Рефераты и курсовые работы, которые

имеют небольшой объем, на главы не

делятся. В них выделяются разделы: 1, 2,

3… и подразделы: 1.1, 1.2, 1.3… и т.п. В целом

современная издательская тенденция

состоит в том, что в тех случаях, когда

главы и разделы книги нумеруются, слова

«глава» И «раздел» все чаще опускаются,

хотя это и не является обязательным

правилом.

Употребление

символа параграф (§) считается устаревшим.

Заголовок каждого раздела, обозначенного

в «Содержании», в тексте работы печатается

прописными буквами или жирным шрифтом,

нумеруется соответствующим образом,

располагается в середине строки и

отделяется от предшествующего и

последующего текста тройным интервалом.

Точка в конце заголовка не ставится.

Кавычки для выделения заголовков не

используются. Переносы слов в заголовках

не допускаются. Введение, каждую новую

главу, заключение, список литературы,

приложение целесообразно начинать с

новой страницы. Более мелкие подразделы

начинать с новой страницы не рекомендуется.

При

написании работы ее необходимо рационально

структурировать. Основная часть обычно

состоит из двух глав: одна посвящена

анализу литературы по проблеме, а другая

— описанию эмпирического исследования.

Обзор заголовков глав и разделов уже

должен характеризовать определенную

логику, использованную в работе. Главное

требование к научному тексту —

последовательность и логичность

изложения. При этом следует помнить,

что слишком большие подразделы (более

7 страниц) затрудняют понимание читателем

логики вашего изложения.

Часто

целесообразно разделение глав или

разделов текста на более мелкие. Оно

помогает структурированию работы.

Возможно структурирование трех уровней

(если в

этом

есть необходимость), например:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

22.02.20151.18 Mб13возростная психология.doc

- #

- #

Источник

Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.

Развитие личности по своему содержанию

определяется тем, что общество ожидает от

человека, какие ценности и идеалы ему предлагает,

какие задачи ставит перед ним на разных

возрастных этапах, а также несет на себе печать

его возрастных и индивидуальных особенностей,

которые необходимо учитывать в процессе

воспитания.

Что же такое личность? Понятие личности начало

складываться уже в древности. Первоначально

термин “личность” обозначал маску, которую

надевал актёр древнего театра, затем — самого

актёра и его роль в представлении. Термин

“личность” впоследствии стал обозначать

реальную роль человека в общественной жизни.

Направленность на целостный подход к

психологическому изучению личности человека

издавна интересовала философов. Его

теоретическая разработка характерна для ряда

отечественных психологов: Б.Г. Ананьева; Б.Ф.

Ломова; А.В. Петровского; А.Г. Ковалёва; С.Л.

Рубинштейна; Е.В. Шорохова; К.Л. Абульханова; В.Н.

Мясищева; Д.Н. Узнадзе; Б.В. Зейгарник; И.М. Палей;

Б.С. Братусь.

Личность — понятие, выработанное для

отображения социальной природы человека,

рассмотрения его как субъекта социокультурной

жизни, определения его как носителя

индивидуального начала, самораскрывающегося в

контекстах социальных отношений, общения и

предметной деятельности[1]. Под “личностью”

могут понимать или человеческого индивида как

субъекта отношений и сознательной деятельности

(“лицо” — в широком смысле слова), или

устойчивую систему социально значимых черт,

характеризующих индивида как члена того или

иного общества или общности. Хотя эти два понятия

— лицо как целостность человека (лат. persona) и

личность как его социальный и психологический

облик (лат. personalitas) — терминологически вполне

различимы, они употребляются иногда как синонимы

[2].

Для полноценного психического развития и

функционирования человеку необходим приток

различных стимулов: сенсорных, эмоциональных,

когнитивных и др. Их дефицит приводит к

неблагоприятным последствиям для психики.

Психологические проблемы в развитии, как детей,

так и взрослых чаще всего возникают в связи с

переживанием ими лишений или потерь.

Термин “депривация” активно используется в

психологической литературе последних лет.

Однако в определении содержания этого понятия

отсутствует единство.

Депривация – это динамическое состояние,

возникающее в жизненных ситуациях, где субъект

лишен возможностей для удовлетворения основных

(жизненных) потребностей в достаточной мере и в

течение длительного времени.

А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых рассматривают

депривацию как “лишение или ограничение

возможностей удовлетворения жизненно важных

потребностей”. “Симтоматика психической

депривации может охарактеризовать весь спектр

возможных нарушений: от легких странностей, не

выходящих за рамки нормальной эмоциональной

картины, до очень грубых поражений развития

интеллекта и личности”

Для полноценного развития личности значимыми

являются не только и не столько потребности в

пище, самосохранении, продолжении рода, сколько

во взаимодействии и эмоциональной связи ребенка

с близкими людьми. О том, что основное значение в

развитии и усвоении детьми

общественно-исторического опыта имеет общение,

признают в своих трудах многие отечественные

психологи: Л.С.Выготский, А.В. Запорожец, А.Н.

Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин.

В зависимости от лишений человека выделяют

различные виды деприваций – материнскую,

сенсорную, эмоциональную,

когнитивную,соматическую,социальную.

Охарактеризуем кратко каждый из названных видов

деприваций и покажем, какое влияние оказывают

они на детское развитие.

Материнская депривация – разнообразные

явления, связанные с воспитанием ребенка в

отрыве от матери (семьи). Материнскую депривацию

испытывают брошенные дети, дети-сироты, дети, к

которым мать эмоционально холодна или слишком

занята на работе.

Материнская депривация ведет к разного рода

изменениям в психическом развитии. Отклонения в

психическом развитии связанные с материнской

депривацией проявляются в разном возрасте

по-разному, но все они обладают потенциально

тяжелыми последствиями для формирования

личности ребенка. Полноценное развитие ребенка

возможно только в психологическом контакте с

матерью. Отрыв ребенка от родителей способствует

развитию так называемых депривационных

психических расстройств, которые тем тяжелее,

чем раньше ребенок оторван от матери и чем

длительнее воздействует на него фактор этого

отрыва.

В раннем детском возрасте депривация приводит

к характерным нарушениям раннего развития

(отставание в общем и речевом развитии,

недостаточное развитие тонкой моторики и

мимики); в дальнейшем проявляются и

эмоциональные нарушения в виде общей

сглаженности проявления чувств. Материнская

депривация становится причиной эмоциональной

холодности, агрессивности и в то же время

повышенной уязвимости. Разнообразные нарушения

привязанности создают основу для развития

невротической личности, так как они выводят

ребенка на психологически рискованные пути

развития. Так, недостаточная сформированность

чувства привязанности или его расстройство

может постепенно вырасти в личностные проблемы

или психические заболевания.

Портрет личности, формирующейся у ребенка,

оказавшегося с рождения в условиях материнской

депривации:

— агрессия по отношению к людям, вещам;

— чрезмерную подвижность;

— чувство собственной неполноценности;

— постоянные фантазии;

— упрямство;

— неадекватные страхи;

— сверхчувствительность;

— неспособность сосредоточиться на работе;

— неуверенность в принятии решения;

— частые эмоциональные расстройства;

— лживость;

— достижения, не соответствующие нормам

хронологического возраста;

— неадекватная, чрезмерно завышенная или

наоборот заниженная самооценка;

— говорение с самим собой и т. д.

— пониженная любознательность, отставание в

развитии речи, задержка в овладении — ——

— неумение вступать в значимые отношения с

другими людьми,

вялость эмоциональных реакций,

— агрессивность,

— неуверенность в себе.

Доверие к миру у детей переживших материнскую

депривацию может возникнуть только через

эмоциональную теплоту материнской заботы, а

также через постоянство и

повторяемость эмоционально-теплой заботы о

ребенке. Любовь и тепло, так необходимое каждому

ребенку независимо от возраста.

Эмоциональная депривация – эмоциональное

(аффективное) лишение в виде отсутствия любви,

внимание и нежных чувств по отношению к ребенку.

Эмоциональная депривация возникает также в

результате нарушения эмоциональных связей

ребенка в связи со смертью значимого взрослого.

Известно, что эмоциональная депривация в

наибольшей степени свойственна детям, и если они

находятся в избыточно изменчивой среде, то

развитие происходит таким образом, что ребенок

становится социально-гиперактивным. Его

привлекают все новые контакты, притом, что не

имеет значения, от кого они исходят. Активность

детей, испытывающих эмоциональную депривацию,

имеет социально-эмоциональную окраску. То есть,

они лезут на колени даже к незнакомым людям,

стараются привлечь к себе внимание. При подобных

контактах всегда устанавливается

взаимопонимание, которое характерно большой

изменчивостью, хотя и является положительным.

Последствия эмоциональной депривации: малыш

становится вялым, снижается его ориентировочная

активность, он не стремится к движению, неизменно

начинается ослабление здоровья и отставание в

развитии по всем параметрам. При эмоциональной

депривации возникает развитие “госпитализма”.

Именно на этом основании детская смертность в

приютах, в период с восемнадцатого по

девятнадцатое столетие столь высока, и такое

положение наблюдалось в различных странах

Запада. Сейчас установлено, что подобная

статистика обусловлена отсутствием контакта

детей с матерью, то есть, имела место

эмоциональная депривация.

Социальная депривация – сужение

социального поля активности ребенка и

ограничение возможностей для усвоения

социальной роли. Крайняя степень социальной

депривации – “волчьи” и “одичавшие” дети.

Л.С. Выготский писал о том, что высшие

психические функции, которые составляют суть

собственно человеческой психики, формируются

исключительно благодаря жизни ребенка в

обществе, благодаря общению и обучению .

Социальная депривация может носить и менее

глобальный характер. Так, если ребенок не имеет

опыта общения с представителями тех или иных

социальных ролей (отцом, матерью, братьями и

сестрами, сверстниками), он будет менее успешен в

понимании других людей, предвосхищении их

поведения и, следовательно, в построении

коммуникаций с ними. Все это в дальнейшем

повлияет на эффективность его общения и

деятельности.

Когнитивная депривация – возникает в

случае, когда внешний мир не упорядочен и слишком

изменчив, что снижает возможности понимать,

предвосхищать и регулировать сложные изменения.

Когнитивная депривация понимается как дефицит

информации, а также как ее хаотичность,

изменчивость, неупорядоченность, препятствующая

построению адекватных моделей окружающего мира

и, следовательно, возможности продуктивно

действовать в нем, а также вызывающая ряд

определенных психологических феноменов.

Даже правильная, но недостаточно полная

информация зачастую не дает возможности

построить объективную картину ситуации. Дело в

том, что человек интерпретирует ее в

соответствии со своими особенностями личности,

наделяет ее своими смыслами, рассматривает через

призму личной заинтересованности, следствием

чего нередко являются ложные убеждения и оценки,

приводящие, в свою очередь, к непониманию людьми

друг друга. Дефицит адекватной информации

считается одной из главных причин конфликтов как

в личном, так и в профессиональном общении.

Соматическая депривация –

психофизическая ослабленность или серьезная

патология органов вследствие перинатальных

вредностей, а также отсутствия возможностей

полного удовлетворения первичных биологических

потребностей.

Сенсорная депривация – является

следствием сужения внешних раздражителей и

недостатка стимулов – зрительных, слуховых,

осязательных и прочих при “обедненной среде”, в

которую ребенок попадает, оказавшись в детском

доме, больнице, интернате. Сенсорная депривация

может возникать у детей, проживающих вместе с

родителями или без них в отдаленной от

населенных пунктов местности, у прикованных

из-за болезни к кровати.

Взаимосвязь между сенсорной депривацией и

состоянием человека известна достаточно давно.

Влияние ограничения связей человека с внешним

миром, в той или иной степени, частично или

полностью, широко использовалось на протяжении

всей истории человечества. Практика

отшельничества, являясь по сути, разновидностью

социальной депривации, использовалась,

практически, всеми религиями мира. Человек, ставя

себя в условия полного отсутствия контакта с

другими людьми, устраняя речевую, эмоциональную

и социальную практику информационного обмена из

своей жизни, достигал весьма необычных

состояний, как физических, так и душевных. Многие

упражнения и позы различных школ йоги, техники

медитаций, обряды посвящения в различные кланы,

секты, социальные группы, традиции

оздоровительной и врачебной практики

разнообразных восточных школ, также указывают на

влияние некоторых видов депривации на общее

состояние человека и на возможности

использования депривации с целью позитивной

коррекции этого состояния.

На сегодняшний день о сенсорной депривации

известно немало. Доказано, что при дефиците

сенсорной информации любого порядка у человека

актуализируется потребность в ощущениях и

сильных переживаниях, развивается, по сути,

сенсорный и/или эмоциональный голод. Это

приводит к активизированию процессов

воображения, которые воздействуют определенным

образом на образную память. В этих условиях

способность человека к сохранению и

воспроизведению очень ярких и детальных образов

воспринятых ранее объектов или ощущений

начинает реализовываться как защитный

(компенсаторный) механизм. По мере увеличения

времени пребывания в условиях сенсорной

депривации начинают развиваться

заторможенность, депрессия, апатия, которые на

короткое время сменяются эйфорией,

раздражительностью. Отмечаются также нарушения

памяти, ритм сна и бодрствования, развиваются

гипнотические и трансовые состояния,

галлюцинации разнообразных форм. Чем жестче

услови сенсорной депривации, тем быстрее

нарушаются процессы мышления, что проявляется в

невозможности на чем-либо сосредоточиться,

последовательно обдумать проблемы.

Экспериментальные данные показали также, что

сенсорная депривация может вызвать у человека

временный психоз или стать причиной временных

психических нарушений. При длительной сенсорной

депривации возможны органическик изменения или

возникновение условий для их возникновения.

Недостаточная стимуляция мозга может привести,

даже косвенно, к дегенеративным изменениям в

нервных клетках.

Традиционно в психолого-педагогической

практике выделяются два уровня проявления

депривации в зависимости от времени и полноты

прерывания связей и отношений ребенка со

значимыми взрослыми:

- Полная депривация – соответствует условиям,

когда ребенок развивается в детском доме и не

имеет контактов с родственниками с самого

рождения или с раннего детства. - Частичная депривация – соответствует условиям

развития воспитанников детского дома, имеющих

возможность какое-то время проводить в семье или

с близкими им людьми.

В зависимости от уровня и степени выраженности

негативных проявлений психического состояния

имеется следующая дифференциация депривации:

Депривация оказывает большое влияние на

становление психических функций человека,

развитие его личности в целом. Количество и

качество эмоциональных, сенсорных и других

стимулов является условием полноценного

психического развития в детстве, а также

фактором психического благополучия как в

детстве, так и в зрелости.

В одних и тех же условиях изоляции характер

психической депривации каждого человека во

многом будет определяться индивидуальными

особенностями личности, в частности значимостью

тех потребностей, которые депривированы. Так,

люди по-разному переживают изоляцию от общества,

и ее последствия для их психики тоже будут

различными. Многое зависит от потребности в

стимуляции. Еще больше – от мотивации человека,

готовности достичь цели, преодолевая внешние и

внутренние препятствия.

Люди сталкиваются с депривацией, не только

находясь в необычных, экстремальных ситуациях.

Особенности устройства современного мира

таковы, что способствуют появлению все новых и

новых видов депривации. Важно научиться

распознавать их, выделять среди других

психологических проблем личности.

Воздействие депривации на психическое

состояние человека нередко недооценивается

психологами. Одна из причин этого – ее скрытый

характер. Депривация может какое-то время

частично или даже полностью не осознаваться, а ее

негативные последствия могут ассоциироваться с

другими, более явными, лежащими на поверхности

причинами. В связи с этим актуальным, на наш

взгляд, является изучение латентной, или

маскированной, депривации, которая может

возникать на фоне кажущегося внешнего

благополучия, но от этого быть не менее опасной.

Источник скрытой депривации может находиться в

семье, школе, других социальных институтах,

обществе в целом.

Депривация, несмотря на сложность и

специфичность, не является неизменной и

постоянной. При создании вокруг ребенка

оптимальных условий ее негативные симптомы

сглаживаются, что является важным в плане

организации психолого-педагогического

сопровождения развития детей.

Список литературы.

1. Бережнова Л.Н. Предупреждение депривации в

образовательном процессе. – СПб.: Изд-во РГПУ им.

А. И. Герцена, 2000.

2. Божович Л.И. Проблемы формирования личности.

– М. – Воронеж, 1995.

3. Выготский Л.С. Орудие и знак в развитии

ребенка // Собр. соч.: В 6 т. – М., 1984. Т. 6.

4. Кондратьев М.Ю. Социальная психология

закрытых образовательных учреждений. – СПб.:

Питер, 2005.

5. Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая

депривация в детском возрасте. – Прага: Авиценум,

Медицинское издательство, 1984.

6. Лишенные родительского попечительства:

Хрестоматия / Сост. В.С. Мухина. – М.: Просвещение,

1991.

7. Прихожан А.М., Толстых Н. Н. Психология

сиротства. – СПб.: Питер, 2004.

8 . Психическая депривация: Хрестоматия / Сост. Н.Н. Крыгина. – Магнитогорск: Изд-во МАГУ, 2003.

Источник