Периодизация психического развития ребенка кто автор

Ïî÷åìó ìàëåíüêèå äåòè ñ÷èòàþò êðàñèâûõ ëþäåé äîáðûìè è êàê ôîðìèðóåòñÿ ïðèâÿçàííîñòü. Ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ ïîíèìàíèåì ýìîöèé, ïîìîãàåò ðåáåíêó õîðîøî ó÷èòüñÿ è ëåãêî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ îêðóæàþùèìè. Êàê íàó÷èòü ðåáåíêà ñïðàâëÿòüñÿ ñ ëþáûìè ïðîáëåìàìè.

Ñîöèàëüíîå íàó÷åíèå ñèòóàöèÿ, êîãäà ìû ó÷èìñÿ ðåøàòü ïðîáëåìû, íàáëþäàÿ çà òåì, êàê ýòî äåëàþò äðóãèå. Íî áîëåå âàæåí äðóãîé âàðèàíò, êîãäà îäèí ÷åëîâåê ó÷èò äðóãîãî, êàê ïðàâèëüíî ÷òî-òî äåëàòü. Ýòî ìîæíî íàáëþäàòü äàæå â ìëàäåí÷åñòâå ïî îòíîøåíèþ ê ñàìûì ðàçíûì âåùàì. Õîòÿ íàì êàæåòñÿ, ÷òî ñîöèàëüíîå íàó÷åíèå ýòî î÷åíü ïîçäíåå ïðèîáðåòåíèå, íå òàê ÷àñòî âñòðå÷àþùååñÿ â îáû÷íîé æèçíè, ïîñëåäíèå äàííûå óêàçûâàþò íà òî, ÷òî îïðåäåëåííàÿ ôîðìà ýòîãî ïðîöåññà ñóùåñòâåííà äëÿ ÷åëîâåêà âíå çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà èëè êóëüòóðû.

Ñî âðåìåíåì ðåáåíîê íà÷èíàåò äåìîíñòðèðîâàòü çíà÷èòåëüíî áîëåå ñëîæíûå ôîðìû ýìîöèîíàëüíûõ ÿâëåíèé: ïå÷àëü èëè ãíåâ, à íå ïðîñòî íåãàòèâíîå ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå, ãîðäîñòü èëè ðàäîñòü, à íå ïðîñòî ïîëîæèòåëüíàÿ ýìîöèÿ. Ýòè ýìîöèîíàëüíûå ñîñòîÿíèÿ êóëüòóðíî íàñûùåíû, çà íèìè ñòîèò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ñîöèàëüíûõ äåéñòâèé, è îíè âûõîäÿò çà ïðåäåëû òåêóùåé ñèòóàöèè. Íàïðèìåð, ìû íå ìîæåì ãîâîðèòü î ãîðäîñòè, åñëè íå ïîäðàçóìåâàëè ïîñòàíîâêó öåëè.

íà÷àëå äîøêîëüíîãî âîçðàñòà ðåáåíêó òðóäíî ïðèíÿòü, ÷òî òîò, êòî âûãëÿäèò ñèìïàòè÷íî è óëûáàåòñÿ, ìîæåò èìåòü ïëîõèå íàìåðåíèÿ. Ê êîíöó äîøêîëüíîãî âîçðàñòà ðåáåíîê ïðèîáðåòàåò ýìîöèîíàëüíûå ìåõàíèçìû, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ðàçëè÷àòü òàêèå îöåíêè è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ îñìîòðèòåëüíî, íà îñíîâå îïûòà. Åñëè ÷åëîâåê âåë ñåáÿ ïî îòíîøåíèþ ê ðåáåíêó íåãàòèâíî, òî îí â ìåíüøåé ìåðå ïîâåðèò åãî òåêóùèì ýìîöèîíàëüíûì âûñêàçûâàíèÿì. Íî åñëè, êàê â ñêàçêå î Êðàñàâèöå è ×óäîâèùå, áîëüøîé è ñòðàøíûé çâåðü ïîñòóïàåò ïî-äîáðîìó, çàáîòëèâî, òî ðàçóìíî è ïðàâèëüíî äîâåðÿòü åìó è îòíîñèòüñÿ ê íåìó õîðîøî.

Êàê îòäåëÿòü ïîñòóïêè îò ýìîöèé

×òîáû îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ñóùåñòâåííîå, íàïðèìåð íà ïîñòóïêè ÷åëîâåêà, à íå íà íåïîñðåäñòâåííîå è âíåøíåå â åãî ïîâåäåíèè èëè íà ïîëüçó ìûòüÿ ðóê, à íå íà íåîáõîäèìîñòü îòâëå÷üñÿ ðàäè ýòîãî îò èãðû, ðåáåíîê äîëæåí ñîõðàíÿòü ýìîöèîíàëüíûé îïûò ïðåäûäóùèõ ñîáûòèé, äàæå êîãäà ñàìè ýòè ñîáûòèÿ ïðîøëè. Äàæå åñëè îïûò ïðîòèâîðå÷èò òîìó, ÷òî ïðîèñõîäèò çäåñü è ñåé÷àñ. Ýòîò ÷åëîâåê óëûáàåòñÿ, è åãî íóæíî îöåíèâàòü êàê õîðîøåãî, íî ÷åðåç íåáîëüøîå âðåìÿ òîò æå ÷åëîâåê ïîñòóïàåò ïëîõî. Ñåé÷àñ èäòè ÷èñòèòü çóáû íå õî÷åòñÿ, íî â÷åðà, êîãäà ïî÷èñòèë, áûëî ïðèÿòíîå îùóùåíèå ñâåæåñòè. Åñëè ñîõðàíèòü â ïàìÿòè ñîáûòèÿ è ïîñëåäñòâèÿ, òî ìîæíî ñîïîñòàâëÿòü èõ è äåëàòü âûâîä î áîëåå ñóùåñòâåííîé èíôîðìàöèè: îáû÷íî ýòîò ÷åëîâåê ïëîõîé èëè õîðîøèé, çàáîòèòñÿ îí îáî ìíå èëè, íàîáîðîò, îïàñåí. Ìîæíî âåñòè ñåáÿ áîëåå âíåñèòóàòèâíî, ëó÷øå ïîíèìàòü ñåáÿ è ïîìîãàòü ñåáå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, íàèáîëåå ïîëíî îòâå÷àþùèå ñâîåé ñîáñòâåííîé ìîòèâàöèè.

Íàïðèìåð, ðåáåíîê ïîíèìàåò, ÷òî ìàìà åãî ëþáèò, íî ïðè ýòîì ìîæåò åãî ðóãàòü. Åñëè îí â ñîñòîÿíèè ïîìíèòü ÷óâñòâà, òî ðåáåíîê ñåðäèòñÿ, íî ïîìíèò, ÷òî ìàìà åãî ëþáèò è îí ëþáèò ìàìó, òî åñòü ìèð íå ðóõíóë. Ïîêà ó ðåáåíêà íåò ìåõàíèçìà, ñîõðàíÿþùåãî ýìîöèîíàëüíóþ èíôîðìàöèþ, êàæäóþ ñåêóíäó ìèð áóäåò ìåíÿòüñÿ, à îòíîøåíèå ê äðóãèì ëþäÿì áóäåò ñèòóàòèâíûì. Íàïðèìåð, èñïûòûâàÿ ãîëîä, ìàëûø áóäåò ñ÷èòàòü, ÷òî åäà õîðîøàÿ âåùü, íî, äàæå ñëåãêà íàñûòèâøèñü, ïîäóìàåò, ÷òî åäà ýòî ïëîõî è îíà íå ñòîèò òîãî, ÷òîáû îòêàçàòüñÿ îò ïðîãóëêè, íå îòäàâàÿ ñåáå îò÷åòà â òîì, ÷òî ÷åðåç ïîë÷àñà ïðîãóëêà ñòàíåò íå â ðàäîñòü èç-çà òîãî, ÷òî îí ïðîãîëîäàåòñÿ.

Ýìîöèîíàëüíûå êîíñòðóêöèè íóæíû, ÷òîáû ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ. ×åì îíè áîëåå àíàëèòè÷íî óñòðîåíû, òåì îíè ïîëåçíåå, òåì áîëåå ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ îíè ïîìîãàþò ïðèíÿòü.

Êàê ìëàäåíöû ó÷àòñÿ ïîíèìàòü ñâîè ýìîöèè

Íà êàæäîì èç âîçðàñòíûõ ýòàïîâ ñâîè âîçìîæíîñòè ïî ïåðåðàáîòêå ýìîöèîíàëüíîé èíôîðìàöèè. Áîëüøèíñòâî ïñèõîëîãîâ ðàçâèòèÿ ñõîäÿòñÿ â òîì, ÷òî íà ñàìîì ñòàðòå æèçíè ýìîöèîíàëüíàÿ îöåíêà ñîáûòèé î÷åíü ïðîñòàÿ: õîðîøåå èëè ïëîõîå, îæèäàë èëè íå îæèäàë ýòî ïðåäçàäàííàÿ ôîðìà îöåíêè ìèðà. Êîãäà ìû ñòàíîâèìñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûìè, ðåøåíèÿ íóæíî ïðèíèìàòü íà áîëåå ñåðüåçíîé îñíîâå. Ìëàäåíöàì ñëîæíî ïðîàíàëèçèðîâàòü, ÷òî îçíà÷àåò èõ ïëîõîå ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå. Ðåáåíîê èñïûòûâàåò íåãàòèâ èëè ïîçèòèâ, íî åìó íóæíû èíñòðóìåíòû, ÷òîáû ýòî èíòåðïðåòèðîâàòü è ñîîòíåñòè ñâîè ÷óâñòâà ñ ñîáûòèÿìè, êîòîðûå ïîðòÿò èëè óëó÷øàþò íàñòðîåíèå.

Ïî ïðåäïîëîæåíèþ Ä. Ãåðåãåé (G. Geregely) è Ö. Óíîêà (Z. Unoka), èñòî÷íèêîì òàêîé èíôîðìàöèè ñòàíîâèòñÿ áëèçêèé óõàæèâàþùèé âçðîñëûé, íàïðèìåð ìàìà. Îíà, ðåàãèðóÿ íà ýìîöèîíàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ ìëàäåíöà, çåðêàëèò èõ, òî åñòü îòîáðàæàåò ìèìè÷åñêè è ãîëîñîì èõ áîëåå òî÷íîå çíà÷åíèå. Òàêîå ïîâòîðåíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ èíòåðïðåòèðóþùèìè êîììåíòàðèÿìè: «Òû òàê ïëà÷åøü, ïîòîìó ÷òî óñòàë!» ×åì áîëüøå ìàìà ñòðåìèòñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü êîíòåêñòó, ðåàëüíûì îáñòîÿòåëüñòâàì, òèïè÷íîìó ïîâåäåíèþ ðåáåíêà â òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, òåì òî÷íåå ïîëó÷àåòñÿ èíòåðïðåòàöèÿ. Ðåáåíîê çàïîìèíàåò ýòó èíôîðìàöèþ.

Ïîâåäåíèå ìàìû ýòî ÿêîðü äëÿ íåîôîðìëåííûõ ýìîöèé. Âïîñëåäñòâèè â ïîõîæåé ñèòóàöèè èõ ìîæíî áóäåò ïîíèìàòü, à çíà÷èò, ïðåäñêàçûâàòü äàëüíåéøåå è âåñòè ñåáÿ îïðåäåëåííûì îáðàçîì, ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ ñèòóàöèåé. Åñëè ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ âîò òàêèì îïðåäåëåííûì îáðàçîì, ýòî çíà÷èò, ÷òî ÿ óñòàë, íóæíî íàéòè êîìôîðòíûå óñëîâèÿ è îòäîõíóòü. À äðóãîå ñîñòîÿíèå, ïóñòü òîæå íåïðèÿòíîå, íî îçíà÷àåò äðóãîå: ÿ ãîëîäåí íóæíî íàéòè ïèùó, íàïðèìåð, èëè ÿ çàñêó÷àë íóæíî ÷òî-òî èíòåðåñíîå. Ïðàêòè÷åñêè îäèíàêîâî íåãàòèâíûå ñîñòîÿíèÿ íà÷èíàþò ïåðåæèâàòüñÿ è äàæå âûðàæàòüñÿ ïî-ðàçíîìó, ÷òî ïîçâîëÿåò òî÷íåå ðåøàòü æèçíåííûå çàäà÷è. Âíèìàòåëüíûå ðîäèòåëè çàìå÷àþò, íàñêîëüêî ïî-ðàçíîìó çâó÷èò ïëà÷ íîâîðîæäåííîãî, ÷åòûðåõìåñÿ÷íîãî è ãîäîâàëîãî ìàëûøà: ïîÿâëÿåòñÿ âñå áîëüøå ôîðì, è èõ ñìûñë ñòàíîâèòñÿ äîñòóïíåå äëÿ ïàðòíåðà ïî îáùåíèþ.

Ñîöèàëüíî-ðåôåðåíòíàÿ îöåíêà

âîçðàñòíîì ðàçâèòèè ýìîöèé åñòü ôåíîìåí, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ ñîöèàëüíî-ðåôåðåíòíîé îöåíêîé. Ýòî ñèòóàöèÿ, êîãäà ñîáûòèå, êîòîðîå äîëæíî âûçûâàòü ó ðåáåíêà îäíó ýìîöèþ, ïðè îïðåäåëåííîé èíòåðïðåòàöèè ýòîãî ñîáûòèÿ ìàìîé âûçûâàåò ñîâåðøåííî äðóãèå ÷óâñòâà.

ýêñïåðèìåíòàõ Ýëåàíîð Ãèáñîí èñïîëüçîâàëñÿ ñòîë èç ïðîçðà÷íîãî ìàòåðèàëà, ïîä êîòîðûì ñ ïîìîùüþ ñâèñàþùåãî êëåò÷àòîãî ìàòåðèàëà áûë ÿâíî îáîçíà÷åí îáðûâ. Äåâÿòèìåñÿ÷íûé ðåáåíîê ïîäïîëçàë ê êðàþ «îáðûâà» è íà÷èíàë îùóïûâàòü ñòåêëî, íå ðåøàÿñü ïîëçòè äàëüøå. Èññëåäîâàòåëè ðàçâèòèÿ ýìîöèé ïîïðîñèëè â òàêîé ñèòóàöèè ñòîÿùóþ ñ äðóãîé ñòîðîíû ñòîëà ìàìó çâàòü ðåáåíêà, óëûáàòüñÿ, ãîâîðèòü, ÷òî âñå íîðìàëüíî. Îêàçàëîñü, ÷òî áîëüøèíñòâî äåòåé ðåøàþòñÿ ïåðåïîëçòè ÷åðåç «îáðûâ» â ýòîì ñëó÷àå.

Êîãäà ýòîò ôåíîìåí çàìåòèëè âïåðâûå, îí âûçâàë ìíîãî äîïîëíèòåëüíûõ èññëåäîâàíèé, ãäå àâòîðû âàðüèðîâàëè óñëîâèÿ: áóäåò ëè ìàìà èñïîëüçîâàòü òîëüêî ãîëîñ èëè äîáàâèò óëûáêó, áóäåò ëè òàêîé ýôôåêò, åñëè ïûòàòüñÿ ïðåäñòàâèòü ñòðàøíîé áåçîïàñíóþ ñèòóàöèþ. Îêàçàëîñü, ÷òî ìàìå ïðîùå âûçâàòü îïàñåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ÷åìó-ëèáî íåñòðàøíîìó, ÷åì íàîáîðîò, è â ýòîì ïðîÿâëÿåòñÿ îñòîðîæíîñòü íàøåé ïñèõèêè. Íî ãëàâíîå, ÷òî â öåëîì òàêîå âîçìîæíî ïðè ñìåíå ïîëîæèòåëüíîãî íà îòðèöàòåëüíîå è íàîáîðîò: ðåáåíîê âèäèò ïðîÿâëåíèå ýìîöèè ìàìû ïî îòíîøåíèþ ê îáúåêòó è íà÷èíàåò âåñòè ñåáÿ ñ íèì â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé ýìîöèåé, õîòÿ äî ìàìèíîé ðåàêöèè îòíîñèëñÿ ê ýòîìó îáúåêòó ñîâåðøåííî ïî-äðóãîìó.

Ýìîöèîíàëüíàÿ ïðèâÿçàííîñòü

Ìû (Kotova, Yudina, 2014) ïðîâåëè èññëåäîâàíèå, â êîòîðîì ïîñìîòðåëè, â êàêîé ìåðå ýòîò ôåíîìåí ñïîñîáíîñòü ìëàäåíöåâ ïîëàãàòüñÿ íà ýìîöèè ìàìû áóäåò ïðåäñòàâëåí ó ðåáÿò ñ ðàçíûì òèïîì ïðèâÿçàííîñòè. Ïðèâÿçàííîñòü ýòî âàæíûé ýëåìåíò ìëàäåí÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, õàðàêòåðèñòèêà ýìîöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé ìåæäó ðåáåíêîì è áëèçêèì óõàæèâàþùèì âçðîñëûì. Îíà óêàçûâàåò íà äîâåðèå ðåáåíêà ê ìèðó, êîòîðîå ñôîðìèðîâàíî, åñëè ðåáåíîê óáåæäåí, ÷òî ìàìà áóäåò âñåãäà ðÿäîì, à çíà÷èò, îí ñìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáîé òðóäíîé ñèòóàöèåé. Ôîðìèðîâàíèå ïðèâÿçàííîñòè çàâåðøàåòñÿ â âîçðàñòå îò äåâÿòè ìåñÿöåâ äî ãîäà ñ íåáîëüøèì.

Äåòè ñ íåíàäåæíîé ïðèâÿçàííîñòüþ, ëèøåííûå îùóùåíèÿ, ÷òî ìàìà ïîìîæåò â ëþáîé ñèòóàöèè, ÷àñòî ôîðìèðóþò çàâèñèìîå ïîâåäåíèå âî âçðîñëîì âîçðàñòå. Íåíàäåæíàÿ ïðèâÿçàííîñòü êîððåëèðóåò ñ àãðåññèâíûì ïîâåäåíèåì ó ìàëü÷èêîâ â øêîëüíîì âîçðàñòå, à âî âçðîñëîì âîçðàñòå ñ òðóäíîñòÿìè â ñîâëàäàíèè ñî ñòðåññîì.

Êàê ôîðìèðóåòñÿ ïðèâÿçàííîñòü

Ñóùåñòâóþò äàííûå, ÷òî ê ôîðìèðîâàíèþ íàäåæíîé ïðèâÿçàííîñòè ïðèâîäèò îïðåäåëåííûé õàðàêòåð ïîâåäåíèÿ ìàìû. Îí ñâÿçàí ñ åå ãîòîâíîñòüþ ñîãëàñîâàííî ðåàãèðîâàòü íà ýìîöèè ðåáåíêà. Åñëè ìàìà ïðèíèìàåò ðåøåíèå, îðèåíòèðóÿñü íà ýìîöèè ðåáåíêà, òî âåðîÿòíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ íàäåæíîé ïðèâÿçàííîñòè çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì åñëè íå ïðèäàåò ýòîìó çíà÷åíèÿ èëè ðåàãèðóåò íåñîãëàñîâàííî, òî ÷ðåçìåðíî ïðèäàâàÿ çíà÷åíèå íåêîòîðûì ïðîÿâëåíèÿì, òî ïðîïóñêàÿ èõ.

×àñòî ìîæíî ñëûøàòü îò íåêîòîðûõ ðîäèòåëåé, ÷òî ê ïëà÷óùåìó â êðîâàòêå ðåáåíêó ëó÷øå íå ïîäõîäèòü, èíà÷å îí ïðèâûêíåò ïîñòîÿííî íàõîäèòüñÿ íà ðóêàõ. Èíîãäà ðîäèòåëè òåðÿþòñÿ â ñèòóàöèè, êîãäà ðåáåíîê ïðîÿâëÿåò ðåçêèå íåãàòèâíûå ýìîöèè â ïðèñóòñòâèè äðóãèõ ëþäåé.  ýòîì ñëó÷àå ðîäèòåëè íå äîâåðÿþò ñâîåé ðåàêöèè íà ïåðåæèâàíèÿ ðåáåíêà, à ïûòàþòñÿ ñëåäîâàòü ìíîæåñòâåííûì, ïîä÷àñ ìîë÷àëèâûì ñîâåòàì ñî ñòîðîíû.

Ìàìà äëÿ ýìîöèé ìëàäåíöà âûñòóïàåò êàê çåðêàëî, ïîçâîëÿþùåå ðåáåíêó èíòåðïðåòèðîâàòü, ÷òî ïðîèñõîäèò. Åñëè çåðêàëî, â êîòîðîå âû ñìîòðèòåñü, áóäåò îòðàæàòü åùå êîãî-íèáóäü è èñêàæàòüñÿ, òî øàíñû óâèäåòü â íåì ñâîè ýìîöèîíàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ î÷åíü ìàëû. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ âû ïåðåñòàíåòå äîâåðÿòü ýòîìó çåðêàëó è ïîòåðÿåòå íàäåæäó ðàçîáðàòüñÿ â êëóáêå ýìîöèé, êîòîðûé âíóòðè âàñ ïðîèñõîäèò, îí ïåðåñòàíåò áûòü ñèãíàëîì ê ÷åìó-ëèáî, à çíà÷èò, ïðîãíîçèðîâàòü ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ñåáÿ òåõ èëè èíûõ ñîáûòèé è ñîáñòâåííûõ âûáîðîâ ìîæíî áóäåò ëèøü íà ñèòóàòèâíûõ, èçìåí÷èâûõ, íåñóùåñòâåííûõ îñíîâàíèÿõ.

Êàê ïðèâÿçàííîñòü âëèÿåò íà âîñïðèÿòèå ýìîöèé

Ìû ñðàâíèëè ñâÿçü ïðèâÿçàííîñòè ñ ñîöèàëüíî-ðåôåðåíòíîé îöåíêîé è óâèäåëè, ÷òî ðåáÿòà ñ íàäåæíîé ïðèâÿçàííîñòüþ äîâåðÿþò ýìîöèÿì ìàòåðè.  èññëåäîâàíèè ìàìû ïîêàçûâàëè ìèëóþ ïëþøåâóþ èãðóøêó, íîâóþ è íåçíàêîìóþ äëÿ ðåáåíêà, è ãîâîðèëè, ÷òî îíà ïëîõàÿ è îïàñíàÿ. Äåòè ñíà÷àëà áûëè íåìíîãî ðàñòåðÿíû, íî, êîãäà èãðóøêà îêàçûâàëàñü ó íèõ â ðóêàõ, ïîâòîðÿëè ýìîöèþ ìàòåðè. Ðåáÿòà ñ íåíàäåæíîé ïðèâÿçàííîñòüþ ïîêàçûâàëè ýìîöèþ, ïðèâû÷íóþ äëÿ ýòîé èãðóøêè, à íå òî, ÷òî äåìîíñòðèðîâàëà ìàìà.

Êàæåòñÿ, ÷òî äåòè ñ íàäåæíîé ïðèâÿçàííîñòüþ óäèâèòåëüíî íàèâíûå è äîâåð÷èâûå, ãîòîâûå ïðèíèìàòü ñëîâà ìàìû íà âåðó. Íî èíòåðïðåòàöèÿ ôàêòîâ òàêîâà, ÷òî ðåáÿòà ñ íàäåæíîé ïðèâÿçàííîñòüþ çíàþò: íà ýìîöèîíàëüíûå ðåàêöèè ìàìû ìîæíî ïîëàãàòüñÿ, îíè ñîîòâåòñòâóþò ÷åìó-òî â îáúåêòèâíîì ìèðå. Ìàìà ëó÷øå ïðåäñêàçûâàåò òâîè ýìîöèîíàëüíûå ïåðåæèâàíèÿ, ÷åì òû ñàì ïðè ïåðâîì ñòîëêíîâåíèè ñ íîâûì ïðåäìåòîì.

Åñëè ìàìà â æèçíè ïîâòîðÿåò è óòî÷íÿåò ýìîöèè ðåáåíêà ðàäîñòü èëè ïå÷àëü, ðåáåíîê ïîíèìàåò, ÷òî ìîæíî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ìàìó, ÷òîáû ïîíèìàòü ñåáÿ ñàìîãî. Ýòî ïîìîãàåò ïðèíèìàòü áîëåå ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ â æèçíè, ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò íàó÷èòüñÿ ñðàâíèâàòü, àíàëèçèðîâàòü è ïðåäñêàçûâàòü ñâîè ýìîöèè, ðåàêöèè íà áóäóùèå ñîáûòèÿ.

Ðåáåíîê ñ íàäåæíîé ïðèâÿçàííîñòüþ ëó÷øå îïðåäåëÿåò, êîìó èç âçðîñëûõ ñòîèò äîâåðÿòü, à êîìó íåò, ïîòîìó ÷òî îí óìååò èñïîëüçîâàòü ñîáñòâåííûå ýìîöèè êàê ñèãíàëû áîëåå ýôôåêòèâíî.  ìîìåíò, êîãäà îí âèäèò ÷åëîâåêà óëûáàþùèìñÿ, ðåáåíîê ïîìíèò, êàêèå ýìîöèè ó íåãî áûëè â÷åðà è ïîçàâ÷åðà, è ìîæåò ýòî ñîïîñòàâëÿòü. À ðåáåíîê ñ íåíàäåæíîé ïðèâÿçàííîñòüþ ñâîèì ýìîöèÿì ïðîñòî íå äîâåðÿåò, ïîýòîìó íå ñ÷èòàåò íóæíûì èõ ñîõðàíÿòü. Òàê æå è ïî îòíîøåíèþ ê ñîáûòèÿì. Íàïðèìåð, îùóùåíèÿ óñïåõà îò äîñòèæåíèÿ öåëè â ïðåäûäóùèå ìîìåíòû ïîçâîëÿþò ïîòåðïåòü äîñàäó îò íåóäà÷íûõ ïîïûòîê è íàéòè â ñåáå ñèëû ïðîáîâàòü íîâûå âàðèàíòû ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.

Ðàçâèòèå ýìîöèé ó äîøêîëüíèêîâ

äîøêîëüíîì âîçðàñòå ñîáûòèå, êîòîðîå äàåò òî÷êó äëÿ îòñ÷åòà ñîáñòâåííûõ ýìîöèé, ýòî ñþæåòíî-ðîëåâàÿ èãðà.  ýòîì âîçðàñòå âàæíî íå ñòîëüêî íàó÷èòüñÿ ïîíèìàòü, ÷òî ÿ ÷óâñòâóþ çäåñü è ñåé÷àñ, à ñîõðàíÿòü ÷óâñòâà âîïðåêè äèíàìèêå àêòóàëüíûõ ýìîöèé. Íàõîäÿñü â êâàðòèðå, ÷óâñòâîâàòü, ÷òî ìíå òåïëî, íî çíàòü, ÷òî ÿ äîëæåí õîðîøî îäåòüñÿ, âûõîäÿ íà ïðîãóëêó, âåäü íà óëèöå ìèíóñ äâàäöàòü. Õîòåòü äîáèòüñÿ êàêîé-òî öåëè, à ïîòîìó ðàáîòàòü íàä íåé, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îòâëåêàåò. Ñåðäèòüñÿ íà ÷åëîâåêà èç-çà êàêîãî-òî ïîñòóïêà, íî íå ïåðåñòàâàòü èç-çà ýòîãî ëþáèòü åãî.

Áîëüøèíñòâî ïñèõîëîãîâ çíàåò âûðàæåíèå Âûãîòñêîãî î òîì, ÷òî âî âðåìÿ èãðû â äîêòîðà ðåáåíîê ðàäóåòñÿ êàê èãðàþùèé è ïëà÷åò êàê ïàöèåíò. Ýòî ðàçäâîåííîñòü ýìîöèîíàëüíîãî ôîíà: ÿ ïëà÷ó, êàê áóäòî ÿ ïàöèåíò è ìíå áîëüíî, èëè ðàäóþñü îòòîãî, ÷òî ñîñòîþ â óâëåêàòåëüíîì äåëå. Ýòî òðåíèðîâêà äâóõñëîéíîñòè íàøåãî ñîçíàíèÿ, êîòîðàÿ ñ ëåãêîñòüþ ïåðåíîñèòñÿ â ñîñòîÿíèå, êîãäà ÿ äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî õîòÿ ïðÿìî ñåé÷àñ ÿ ðàññåðäèëñÿ íà äðóãà çà òî, ÷òî îí ìåíÿ óäàðèë, íî îí ìîé äðóã, îí ñäåëàë ýòî ñëó÷àéíî è ÿ êîãäà-òî äåëàë ÷òî-òî íå÷àÿííî, ïîòîìó ÿ ïîòåðïëþ è èçâèíþ åãî.

Òàêèì îáðàçîì, ìû âèäèì, ÷òî ðîëü çåðêàëà, â êîòîðîì ðåáåíîê ìîæåò óâèäåòü ñâîè ÷óâñòâà è ðàçîáðàòüñÿ â òîì, êàê îíè ñâÿçàíû ñ òåêóùèìè ýìîöèÿìè, ñîáûòèÿìè è îòíîøåíèÿìè ñ äðóãèìè ëþäüìè, â äîøêîëüíîì âîçðàñòå âûïîëíÿþò ñþæåòû èãð, òî÷íåå, òå ñîöèàëüíûå ìîäåëè, êîòîðûå â íèõ çàêëþ÷åíû.  îáîèõ âîçðàñòàõ è â ìëàäåí÷åñòâå, è â äîøêîëüíîì âîçðàñòå äëÿ òîãî, ÷òîáû îñâîèòü ôîðìó ýìîöèé, ïîçâîëÿþùóþ ïîíèìàòü ñåáÿ è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ â áîëüøåì ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè ñîáñòâåííûìè âíåñèòóàòèâíûìè ìîòèâàìè, íåîáõîäèì îïûò ñîãëàñîâàííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè ïî ýìîöèîíàëüíî çíà÷èìûì ïîâîäàì, çàêðåïëåííûé âî âíåøíåé, «çíàêîâîé» ôîðìå, áóäü òî ìèìèêà, ñëîâà è äåéñòâèÿ ìàìû èëè ðîëè, ýìîöèè è äåéñòâèÿ ïàðòíåðà â èãðå.

Äëÿ ïîäðîñòêà æå òàêèì çåðêàëîì, íåîáõîäèìûì äëÿ îñâîåíèÿ öåííîñòåé, êàê ôîðìû ýìîöèé, âûñòóïàþò ìíîãî÷èñëåííûå ïîäðîñòêîâûå «ðàçãîâîðû» êàê â âèäå êíèã, ìóçûêè, ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ äåéñòâèé, òàê è â âèäå îáûêíîâåííîãî îáñóæäåíèÿ ñåáÿ è äðóãèõ, êîòîðîå ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóåò â èõ ìåæëè÷íîñòíîì îáùåíèè.

Àâòîð: Òàòüÿíà Êîòîâà êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ëàáîðàòîðèè êîãíèòèâíûõ èññëåäîâàíèé ïðè Øêîëå àêòóàëüíûõ ãóìàíèòàðíûõ èññëåäîâàíèé ÐÀÍÕèÃÑ

Источник

Понятие возраста и его параметры

С психологическим развитием детей тесно связано понятие возраста. Р. С. Немов определил возраст как качественно своеобразный период физического, психологического и поведенческого развития, характеризующийся присущими только ему особенностями.

По Л. С. Выготскому, возраст — это относительно замкнутый цикл детского развития, имеющий свою структуру и динамику.

В психологии возраст подразделяют на физический (хронологический) и психологический.

Физический возраст — это время жизни ребенка в днях, месяцах, годах, прошедших с момента его рождения. Его можно назвать внешней сеткой, на фоне которой проходит процесс психического развития ребенка, становление его личности.

Психологический возраст, по Выготскому, — это качественно своеобразный период психического развития, характеризующийся прежде всего появлением новообразования, подготовленного всем ходом предшествующего развития. Другими словами, он указывает на достигнутый к определенному возрасту уровень психологического развития.

Иногда бывает так, что ребенку физически пять лет, а по психологическому развитию он соответствует шести- или семилетнему, а бывает и наоборот (но тут речь уже идет об отставании в умственном развитии).

Возраст — это временная характеристика онтогенетического развития человека. Б. Г. Ананьев, рассматривая «фактор возраста», указывал на единство влияний роста, общесоматического и нервно-психического созревания в процессе воспитания и жизнедеятельности человека. Во времени происходит индивидуальное развитие человека. Поэтому возраст — это не только количество прожитых лет, но и внутреннее содержание, духовное развитие человека, изменения в его внутреннем мире, произошедшие за эти годы. Именно внутренним миром люди отличаются друг от друга, благодаря ему можно говорить о непохожести, неповторимости и оригинальности людей.

Как человек в целом, так и его временные характеристики (имеется в виду возраст) есть взаимопроникновение природы и истории, биологического и социального. Поэтому возрастные

изменения отдельных свойств человека являются одновременно онтогенетическими и биографическими.

Среди параметров возраста выделяют две группы: основания развития и результаты развития.

Основания развития включают в себя:

- • социальную ситуацию развития;

- • круг отношений;

- • ведущий тип деятельности;

- • сензитивность.

Результаты развития включают в себя:

- • новообразования личности;

- • формы общения;

- • эмоционально-волевую сферу;

- • способности общения;

- • новый вид деятельности.

Составляя описание личности с учетом данных параметров, можно получить полную характеристику ее возраста.

Подходы к периодизации психического развития

Существуют различные точки зрения на процесс развития ребенка в целом. Одни ученые полагают, что этот процесс непрерывный, другие считают его дискретным.

Сторонники непрерывного развития утверждают, что процесс идет, не останавливаясь, не ускоряясь и не замедляясь; границ, отделяющих один этап от другого, нет. По мнению приверженцев дискретного развития, оно идет неравномерно, то ускоряется, то замедляется и имеет главный, ведущий фактор развития. Именно поэтому необходимо выделять стадии и этапы развития, которые будут качественно отличаться друг от друга. Считается, что дети последовательно проходят через все стадии развития, не пропуская ни одного этапа и не забегая вперед.

В настоящее время предпочтение отдается дискретной позиции развития детей, поэтому рассмотрим ее более подробно.

Известны два подхода к периодизации развития: стихийный и нормативный. Сторонники стихийного подхода полагают, что процесс развития складывается стихийно, под воздействием множества случайных факторов и обстоятельств, происходящих в жизни детей. Нормативным считается идеальный процесс развития с учетом всех влияющих факторов при правильной организации обучения и воспитания.

По мнению Л. С. Выготского, все периодизации можно разделить на три группы.

Первая группа включает в себя периодизации, построенные на основе внешнего критерия, связанного с процессом развития. К ней можно отнести периодизацию, созданную по биогенетическому принципу, периодизацию К. Бюлера — автора теории трех ступеней развития (инстинкт, дрессура (навыки), интеллект), который считал, что ребенок начинает что-либо осознавать после дошкольного возраста.

Французский психолог Р Заззо построил свою периодизацию таким образом, что системы воспитания и обучения совпадают с этапами детства: 0—3 года — раннее детство; 3—5 лет — дошкольное детство; 6—12 лет — начальное школьное образование; 12—16 лет — обучение в средней школе; 17 лет и старше — высшее и университетское образование.

Многие ученые предлагали при построении периодизации выделять какой-нибудь признак, например, П. П. Блонский предложил строить периодизацию по смене зубов: беззубое детство, молочнозубое, период постоянных зубов.

Ко второй группе относятся периодизации, основанные на одном внутреннем критерии, выбранном произвольно. Вот некоторые из них.

3. Фрейд построил периодизацию с учетом полового созревания и предложил следующие стадии: оральную, анальную, фаллическую, латентную, генитальную, соответствующие бесполому, нейтральнополому, двуполому и половому детству.

Американский психолог .П. Колберг (1927—1987) сделал акцент на моральное развитие и выделил следующих три уровня.

- 1. Страх наказания (до 7 лет): страх перед правом силы, страх быть обманутым и недополучить благ.

- 2. Стыд перед окружающими людьми (13 лет): перед товаришами, ближайшим окружением; стыд общественного осуждения, негативной оценки больших социальных групп.

- 3. Совесть (после 16 лет): желание соответствовать своим нравственным принципам, собственной системе нравственных ценностей.

Периодизация Э. Эриксона включает в себя восемь этапов:

- 1) доверие — недоверие (1 год);

- 2) достижение равновесия: самостоятельность и нерешительность (2—4 года);

- 3) предприимчивость и чувство вины (4—6 лет);

- 4) умелость и неполноценность (6—11 лет);

- 5) идентификация личности и путаница ролей (12— 15 лет — девочки и 13—16 лет — мальчики);

- 6) близость и одиночество (молодость);

- 7) общечеловечность и самопоглощенность (зрелый возраст);

- 8) целостность и безнадежность (пожилой возраст).

На каждом этапе формируется новое необходимое для социальной жизни качество и идет подготовка к следующему жизненному этапу.

Ж. Пиаже за основу своей периодизации взял интеллектуальное развитие и выделил следующие четыре стадии:

- 1) сенсомоторная стадия (от рождения до 18—24 месяцев);

- 2) дооперациональная стадия (от 1,5—2 до 7 лет);

- 3) стадия конкретных операций (от 7 до 12 лет);

- 4) стадия формальных операций (после 12 лет).

Третья группа выделяет периоды развития на основе совокупности существенных критериев.

Периодизация Л. С. Слободчикова:

- 1 ступень — оживление (от рождения до I года);

- 2 ступень — одушевление (от 1 года до 5—6 лет);

- 3 ступень — персонализация (от 6 до 18 лет);

- 4 ступень — индивидуализация (от 18 до 42 лет).

А. Дистервег выделял три возрастные стадии:

- 1 стадия — господство ощущения;

- 2 стадия — господство памяти;

- 3 стадия — господство разума.

Проблема разработки целостной возрастной периодизации развития до сих пор остается актуальной, так как ни одна из предложенных периодизаций не охватывает всех явлений, свойственных выделяемым периодам. Все они в чем-то дополняют друг друга.

Л. С. Выготский, работая над проблемой периодизации, писал: «Только внутренние изменения самого развития, только переломы и повороты в его течении могут дать надежное основание для определения главных эпох построения личности ребенка» [1]. Он предложил при создании периодизации использовать анализ социальной ситуации развития ребенка и психические новообразования, учитывать переходные критические периоды развития от рождения до юношества.

Проблема выделения основной возрастной периодизации до сих пор остается актуальной, так как ни одна из предложенных периодизаций не получила подтверждения в конкретных результатах изучения психического развития человека.

Л. С. Выготский, работая над проблемой периодизации, писал: «Только внутренние изменения самого развития, только переломы и повороты в его течении могут дать надежное основание для определения главных эпох построения личности ребенка» [2].

Эта проблема интересовала и А. Н. Леонтьева, который в статье «К теории развития психики ребенка» ввел понятие «ведущий вид деятельности». Он указал, что с возрастом меняется место ребенка в системе общественных отношений, что сопровождается деятельностью ребенка, которая является определяющей в его развитии.

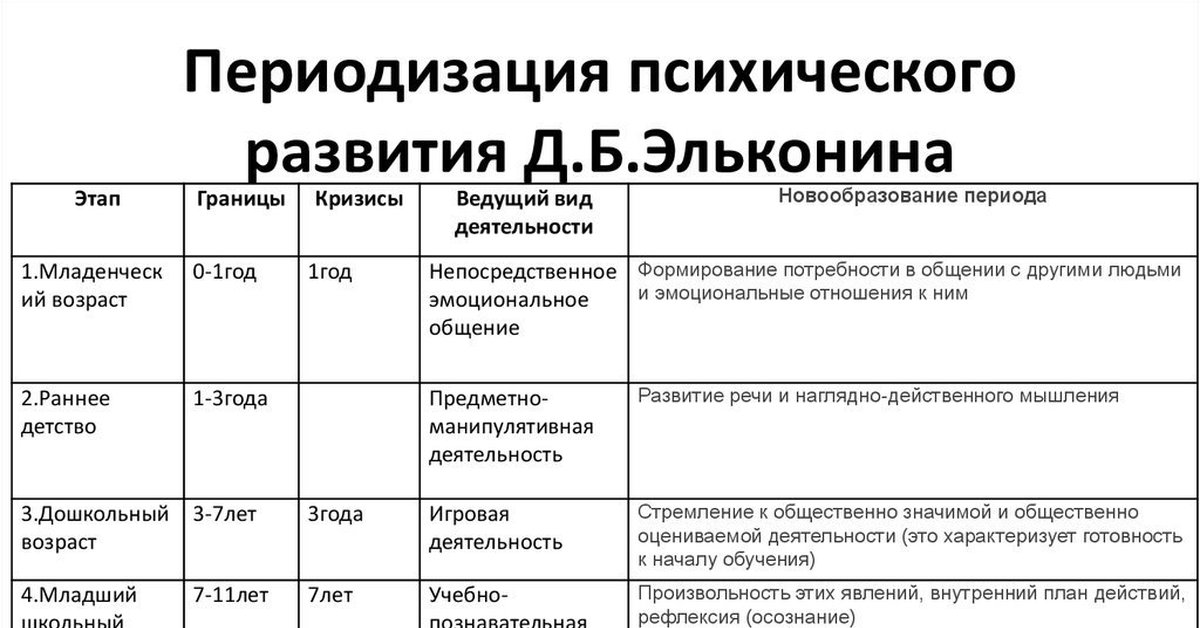

Идеи Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева послужили основой для создания Д. Б. Элькониным возрастной периодизации развития ребенка, которая сейчас считается общепринятой в отечественной возрастной психологии (табл. 3). Эльконин исходил из следующих положений:

- • возрастное развитие — это общее изменение личности, формирование нового плана отражения, изменение в деятельности и жизненной позиции, установление особых взаимоотношений с окружающими, формирование новых мотивов поведения и ценностных установок;

- • развитие — это диалектический процесс, определяемый внутренними противоречиями, целенаправленный, неравномерный, с критическими периодами;

- • природу детства следует рассматривать в ее конкретноисторическом понимании;

- • в основе периодизации лежат закономерности развития деятельности и растущего человека.

Вся психическая деятельность человека рассматривается как процесс непрерывной смены деятельности. Выделяются ведущая деятельность и новообразования данного возраста.

Таблица 3

Возрастная периодизация по Д. Б. Эльконину

Эпоха | Период | Ведущая деятельность | Основные новообразования |

I | Младенчество (от рождения до 1 года) | Непосредственно эмоциональное общение | Формирование потребности в общении, эмоциональное отношение |

I | Раннее детство | Предметно-манипу-лятивная деятельность | Развитие речи и наглядно-действенного мышления |

Окончание табл. 3

Эпоха | Период | Ведущая деятельность | Основные новообразования |

II | Дошкольный возраст | Ролевая игра | Стремление к общественно-значимой деятельности |

II | Младший школьник | Учебная деятельность | Произвольность психических явлений, внутренний план действия |

III | Подросток | Интимно-личностное общение | Самооценка, критическое отношение к людям, стремление к взрослости, самостоятельности, подчинение коллективным нормам |

III | Старший школьный возраст | Учебно-профессио- нальная деятельность | Формирование мировоззрения, профессиональных интересов, самосознания. Мечты и идеалы |

Источник