Норма и отклонение в развитии ребенка их систематика и статистика

Главная

Случайная страница

Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным

Как сделать объемную звезду своими руками

Как сделать то, что делать не хочется?

Как сделать погремушку

Как сделать неотразимый комплимент

Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами

Как сделать идею коммерческой

Как сделать хорошую растяжку ног?

Как сделать наш разум здоровым?

Как сделать, чтобы люди обманывали меньше

Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?

Как сделать лучше себе и другим людям

Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

С точки зрения современных научных подходов к норме и отклонению эти понятия весьма относительны и часто являются неопределёнными. Выявление границы между нормой и отклонением является сложной проблемой в науках о человеке. Однако, в современной психологии и педагогике сложились представления о том, что норма в развитии ребёнка – это социально-психологический норматив, принятый в данное время и в данном обществе. Из этого определения видно, что понятия нормы и отклонения очень подвижны и зависят и от общества, и от государства и, в целом, от социально-культурных условий, сложившихся в конкретном обществе.

В специальной психологии и педагогике, говоря об отклонении в развитии детей, принято говорить о нарушении онтогенеза (развития), которое называется «дизонтогенез». Традиционно к детям с нарушением в интеллектуальном развитии относят умственно отсталых детей и детей с задержкой психического развития. Умственно отсталых детей разделяют на детей с лёгкой, умеренной и тяжёлой степенью интеллектуальной недостаточности. В зависимости от степени выделяется уровень обучаемости и социальной адаптации детей. В современном образовании дети с лёгкой и умеренной степенью умственной отсталости получают образование с учётом своих образовательных потребностей.

Также выделяют дизонтогенезы дефицитарного типа. К ним относятся дети с нарушением слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата. Дети с нарушением слуха делятся на глухих и слабослышащих. Обучение таких детей организуется в зависимости от уровня развития их речи, поскольку нарушение речи – это главное нарушение, которое не позволяет им учиться по обычным программам. Ранняя диагностика и в некоторых случаях раннее протезирование позволяют детям с нарушениями слуха учиться как в специализированных детских садах и школах, так и в обычных школах.

К дефицитарному типу относятся дети с нарушением зрения. В психолого-педагогической классификации выделяют слепых детей, слабовидящих и детей с косоглазием и амблиопией. Дети с глубокими нарушениями зрения (слепые и слабовидящие с низкой остротой зрения) обучаются в специализированных детских садах и школах по специальным программам, которые предполагают овладение чтением и письмом с помощью рельефно-точечного шрифта Брайля. Слабовидящие дети с достаточно высокой остротой зрения и дети с косоглазием и амблиопией учатся в обычных образовательных организациях, но, при этом, нуждаются в психолого-медико-психологической поддержке.

Также к детям дефицитарного типа относятся дети с нарушениями речи. Обычно таких детей разделяют на детей с общим недоразвитием речи (у которых нарушены все основные компоненты речи), детей с фонетико-фонематическими нарушениями, у которых наибольшие проблемы возникают со звуковой стороной речи, и дети с заиканием, у которых темпо-ритмические нарушения. Дети с выраженным общим недоразвитием речи обучаются в специализированных школах по специализированным программам. Дети с фонетико-фонематическими нарушениями и с заиканием могут обучаться как в спецыиализированных школах, так и в обычных. Также к рассматриваемой категории детей относятся дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Выраженность нарушений у этой категории детей очень различна. Это могут быть дети с тяжёлыми нарушениями, которые обычно бывают при детском церебральном параличе, или дети с плоскостопием. Симптомы этих нарушений несравнимы. Дети с детским целебральным параличем нуждаются в специализированном образовании по специальным программам.

Большое количество детей с отклонениями – это дети с нарушением эмоционально-волевой сферы и поведения. К таким детям относят детей с ранним детским аутизмом, которые нуждаются в комплексной ранней медико-психолого-педагогической помощи и постоянном сопровождении на протяжении всей жизни, включая образование. К детям этой категории относятся дети с психопатиями (возбудимые, неустойчивые, тормозные, шизоиды). Все эти дети нуждаются в специализированной помощи и во внимательном отношении со стороны педагогов.

Статистика детей с отклонениями в развитии. Общее количество детей с отклонениями в развитии. 1,7 миллиона, то есть 4,5% всей детской популяции. В это число входят более 350000 детей дошкольного возраста

63,6% таких детей воспитываются с нормально развивающимися дошкольниками.

272000 детей с отклонениями в развитии обучаются в специальных школах.

200000 детей обучаются в специальных классах общеобразовательной школы

34000 детей и подростков обучаются на дому

Тенденции увеличения количества детей с отклонениями в развитии. увеличение количества новорождённых детей с патологией развития, что связано как с неблагоприятными биологическими и социальными факторами, так и с успехами медицины по сохранению жизни недоношенным детям.

Увеличение количества детей с отклонениями, имеющих возможность получить образование (дети с глубокой умственной отсталостью, дети со сложной структурой дефекта), которые попали в статистическое поле образовательных учреждений.

Date: 2016-07-22; view: 3726; Нарушение авторских прав

Источник

Развитие нормального и аномального ребенка подчиняются общим психофизиологическим законам. Это определяет большое значение для развития аномального ребенка, его потенциальных возможностей, которые используются для коррекции и реабилитации. Кроме того, данная закономерность применяется в современных условиях для интеграции аномального ребенка в общее образовательное пространство, для совместного обучения и воспитания в коллективе с нормальными детьми. Это уменьшает возможность вторичных психологических нарушений.

Развитие нормальных детей, кроме общих особенностей, характерных для всех, может иметь и своеобразные свойства индивидуальности. Они заключаются в возникновении, в частности, явления «одаренности», которое проявляется в наличии особых способностей, более высоких по уровню развития, чем у среднестатистических детей.

Своеобразное аномальное развитие заключается в возникновении на фоне часто биологической недостаточности определенных функций вторичных психо-эмоциональных изменений, отличающих ребенка от обычных детей. Они могут быть представлены в виде положительного своеобразия, вследствие компенсаторного усиления конкретных ВПФ; так и в виде отрицательного своеобразия, вследствие нарушения других ВПФ и личностных отклонений. Так, недостаточность рационального мышления вызывает усиление образно-художественного мышления, возможно, до степени одаренности или, наоборот, недостаточность логического мышления вторично ухудшает функции соответствующего типа восприятия и памяти. Положительное своеобразие аномальных детей часто сближает их по уровню психологического развития с одаренными детьми.

Понятие»дети с отклонениями в развитии» имеет свою предысторию. В начале 20 века. В.П. Кащенко предложил термин «исключительные дети», подчеркивая их психологическое своеобразие и значительный психологический потенциал, который может реализоваться при правильной коррекционной работе. После 1918 г. стал использоваться термин «дефективные дети», когда ведущее значение придавалось самому дефекту, и вся работа была направлена на его компенсацию. Дефект (от латинского «недостаток») отражает недостаточность определенных функциональных систем.

В 50-х годах в исследованиях по специальной психологии стало чаще применяться понятие «аномальные дети», в котором акцент делался не на самом дефекте, а на вызываемом им аномальном развитии. Оно является основной причиной социально-психологической дезадаптации ребенка. При этом необходимо учитывать, что аномалия нарушает развитие ребенка только при определенных условиях. Их появление сопровождается актуализацией дефекта с возникновением аномального развития в виде определенных психологических нарушений. Именно они и требуют специального обучения, воспитания и психокоррекции.

Последние 20 лет (в 80-е годы) стали отдавать предпочтение понятию «дети с отклонениями в развитии», т.к. специальное обучение распространилось и на умеренные нарушения в развитии, хорошо поддающиеся коррекции. Дети с отклонениями в развитии – учащиеся, у которых физические и психические отклонения приводят к нарушению общего развития и социально-психологической дезадаптации. При этом выделяют следующие категории детей с отклонениями в развитии:

1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, поздно оглохшие);

2) с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие);

3) с тяжелыми нарушениями речи (логопаты);

4) с нарушениями интеллектуального развития (умственно отсталые дети, дети с ЗПР); понятие интеллектуальной недостаточности;

5) с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП);

6) с девиантным поведением;

7) с комплексными нарушениями психофизического развития (слепо-глухонемота, слепые умственно отсталые, глухие умственно-отсталые и др.).

8)дети-сироты;

9)дети-инвалиды;

10)дети группы риска (по школьной дезадаптации);

11)с эмоционально-волевыми нарушениями (акцентуации, психопатии, аутизм).

В настоящее время важное значение приобретают комбинированные отклонения в развитии. В связи с этим в специальной психологии внедряется МКБ-10 имеющая, синдромологическую структуру диагностики.

Сегодня широко используются понятия: «дети с ограниченными возможностями», «дети с особыми нуждами» в соответствие с международным подходом в специальной психологии и дальнейшей гуманизацией данной области знаний.

Различные отклонения в развитии отражаются на особенностях формирования социальных связей детей, их познавательных способностях и ограничениях в трудовой деятельности. Поэтому они различаются следующим образом:

1. Пo степени восстановления. В зависимости от характера нарушений одни аномалии могут полностью преодолеваться в процессе развития ребенка, другие лишь частично коррегироваться, а некоторые только временно компенсироваться.

2. Пo образовательному уровню детей. Одни дети могут овладеть только навыками самообслуживания, другие — элементарными общеобразовательными знаниями, третьи — полным курсом средней школы.

3. По профессиональной пригодности. Одни дети компенсируются в пределах социально-бытовой ориентации, другие – в условиях малоквалифицированного труда, третьи — способны к достаточно высококвалифицированной работе.

Дата добавления: 2015-04-30; просмотров: 8524; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась — это был конец пары: «Что-то тут концом пахнет». 8680 — | 8223 — или читать все…

Читайте также:

Источник

КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 3.1. Норма и отклонения в развитии ребенка, их систематика и статистика

Норма — это некое идеальное образование, условное обозначение объективной реальности, некий среднестатистический показатель, характеризующий реальную действительность, но не существующий в ней.

Использование понятия нормы в общественных науках можно сравнить с использованием понятия «идеальный газ» в физике. В природе такого газа нет, однако благодаря этому понятию физикам удалось сделать много открытий. Законы выявляются для идеального газа, но в каждом конкретном, реальном случае делается определенная поправка, вводится определенный коэффициент для того или иного реального газа.

Проблема нормы и ее вариантов — одна из самых сложных в современной психолого-педагогической науке. Она включает в себя такие вопросы, как норма реакции (моторной, сенсорной), норма когнитивных функций (восприятия, памяти, мышления), норма регуляции, эмоциональная норма, норма личности… Сюда же относятся вопросы половых и возрастных различий. Понятие нормы относительно постоянное. Его содержание зависит от культуры и существенно меняется со временем.

В медицине, психологии, педагогике имеются свои показатели, параметры, характеристики нормы. Отклонения от общих закономерностей, неправильность в развитии и др. не соответствия норме, обозначается словом — аномалия (греч. отклонение).

В коррекционной педагогике понятия «норма» и «отклонение» позволяют выделить определенную точку отсчета, относительно которой можно уточнять причины, вызывающие те или иные отклонения, выяснять, каким образом они влияют на процесс обучения, воспитания, социализации ребенка. И на основе этого строить практическую деятельность педагога.

Отклонения от нормы условно делятся на четыре группы: физические, психические, педагогические, социальные.

- Группа физических отклонений прежде всего связана со здоровьем человека и определяется медицинскими показателями (вес, рост, объем и др.). Отклонения в норме могут быть вызваны или наследственными факторами, или какими-либо внешними обстоятельствами. Всемирной организацией здравоохранения в 1980 году принят британский вариант трехзвенной шкалы ограниченных возможностей: недуг (связан с затруднением деятельности), ограниченная возможность (ограничения в деятельности),инвалидность (недееспособность). К отклонениям в физическом развитии ребенка могут быть отнесены: болезнь, нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.

- Группа психических отклонений связана с умственным развитием ребенка, его психическими недостатками. Сюда относятся задержкапсихического развития (ЗПР), умственная отсталость (олигофрения от легкой дебильности до глубокой идиотии),нарушения речи, нарушения эмоционально-волевой сферы. Особую группу отклонений представляет собой одаренность детей.

- Группа педагогических отклонений связана с достижениями стандартов, определяющих уровень образования. В соответствии с этими стандартами ребенок в определенном возрасте должен получить соответствующий уровень образования, закончить начальную, неполную среднюю или полную среднюю школу. Согласно Закону об образовании РФ обязательным является общее среднее образование. Однако есть дети, не получившие общего среднего образования.

- Группа социальных отклонений связана с правилами поведения или деятельности людей или социальных групп. Особенностью социальных норм для детей является то, что они выступают фактором воспитания, в процессе которого происходит усвоение социальных норм и ценностей, вхождение в социальную среду, усвоение социальных ролей и социального опыта. В этом случае одной из важных функций воспитания выступает ее управляющая функция, задачей которой является управление и организация обстоятельств, которые влияют на сознание и поведение детей и при этом обеспечивается нужный воспитательный эффект.

Пограничная зона между нормой и отклонением имеет очень важное значение в рамках терапевтического аспекта деятельности педагога.

Так, если говорить о социальных отклонениях, то между нормальным типом поведения и отклоняющимся (безволие, гиперактивность, гнев, страх, резко выраженная внушаемость и др.), располагается неизмеримое количество переходных ступеней от нормы к отклонению. Вследствие этого нет возможности провести четкую грань между естественным проявлением характера ребенка и отклонениями в нем.

Поэтому терапевтический аспект деятельности педагога направлен не столько на реабилитацию детей, в развитии которых установлены те или иные отклонения, сколько на профилактику отклонений, предупреждение нарушений определенных норм и правил.

Дата добавления: 2015-03-29; Просмотров: 1139; Нарушение авторских прав?;

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

Источник

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края

«ЕЙСКИЙ ПОЛИПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Понятие нормы и отклонения. Систематика и статистика нарушений в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии ребенка

преподаватель педагогики

Великановская Л.А.

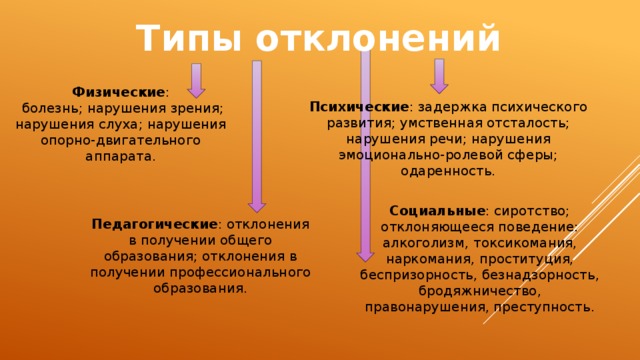

Типы отклонений

Физические :

болезнь; нарушения зрения; нарушения слуха; нарушения опорно-двигательного аппарата.

Психические : задержка психического развития; умственная отсталость; нарушения речи; нарушения эмоционально-ролевой сферы; одаренность.

Социальные : сиротство; отклоняющееся поведение: алкоголизм, токсикомания, наркомания, проституция, беспризорность, безнадзорность, бродяжничество, правонарушения, преступность.

Педагогические : отклонения в получении общего образования; отклонения в получении профессионального образования.

На начальных этапах развития проблемного ребенка главным препятствием к его обучению и воспитанию является первичный дефект. При отсутствии коррекционного воздействия в дальнейшем ведущее значение начинают приобретать вторичные наслоения (отклонения), и именно они мешают социальной адаптации ребенка. Возникает педагогическая запущенность, расстройства-волевой сферы и поведения,ьчто обусловлено эмоционально-личностными особенностями на фоне дефицита общения, комфортности и ощущениями неуспеха.

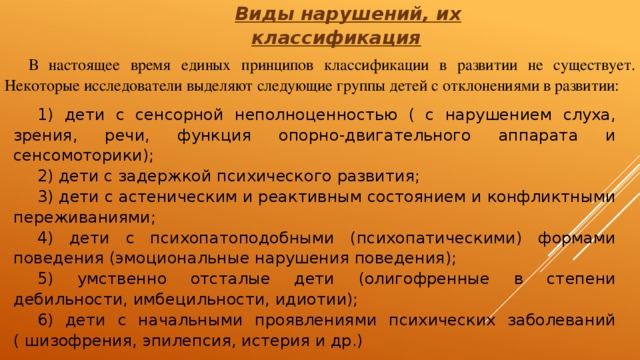

Виды нарушений, их классификация

В настоящее время единых принципов классификации в развитии не существует. Некоторые исследователи выделяют следующие группы детей с отклонениями в развитии:

1) дети с сенсорной неполноценностью ( с нарушением слуха, зрения, речи, функция опорно-двигательного аппарата и сенсомоторики);

2) дети с задержкой психического развития;

3) дети с астеническим и реактивным состоянием и конфликтными переживаниями;

4) дети с психопатоподобными (психопатическими) формами поведения (эмоциональные нарушения поведения);

5) умственно отсталые дети (олигофренные в степени дебильности, имбецильности, идиотии);

6) дети с начальными проявлениями психических заболеваний ( шизофрения, эпилепсия, истерия и др.)

Возможно и другое подразделение и на группы:

1) дети с отклонениями развития в связи с органическими нарушениями;

2) в связи с функциональной незрелостью;

3) дети с отклонениями в развитии на почве депривации

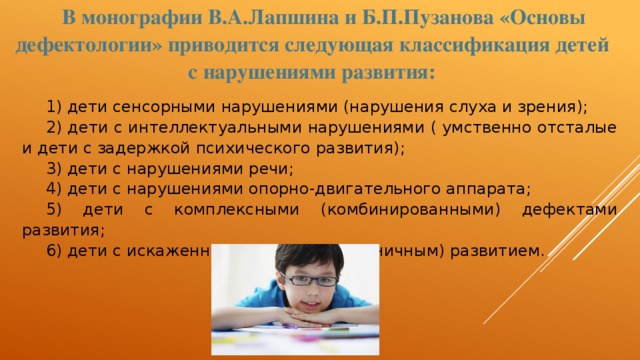

В монографии В.А.Лапшина и Б.П.Пузанова «Основы дефектологии» приводится следующая классификация детей с нарушениями развития:

1) дети сенсорными нарушениями (нарушения слуха и зрения);

2) дети с интеллектуальными нарушениями ( умственно отсталые и дети с задержкой психического развития);

3) дети с нарушениями речи;

4) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

5) дети с комплексными (комбинированными) дефектами развития;

6) дети с искаженными (или дисгармоничным) развитием.

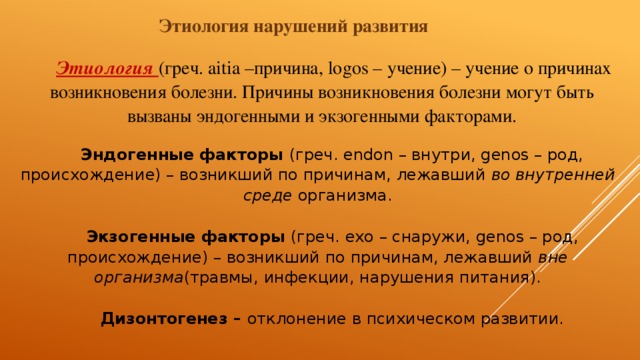

Этиология нарушений развития

Этиология (греч. aitia –причина, logos – учение) – учение о причинах возникновения болезни. Причины возникновения болезни могут быть вызваны эндогенными и экзогенными факторами.

Эндогенные факторы (греч. endon – внутри, genos – род, происхождение) – возникший по причинам, лежавший во внутренней среде организма.

Экзогенные факторы (греч. exo – снаружи, genos – род, происхождение) – возникший по причинам, лежавший вне организма (травмы, инфекции, нарушения питания).

Дизонтогенез – отклонение в психическом развитии.

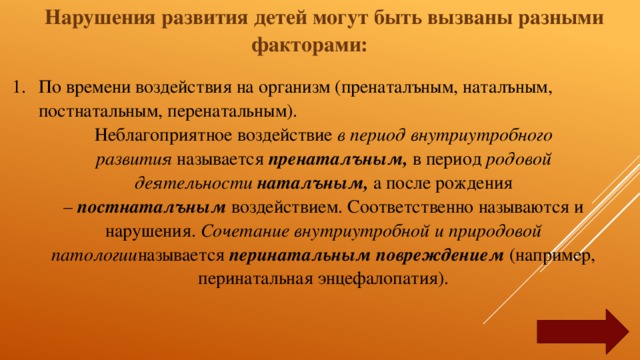

Нарушения развития детей могут быть вызваны разными факторами:

- По времени воздействия на организм (пренаталъным, наталъным, постнатальным, перенатальным).

Неблагоприятное воздействие в период внутриутробного развития называется пренаталъным, в период родовой деятельности наталъным, а после рождения – постнаталъным воздействием. Соответственно называются и нарушения. Сочетание внутриутробной и природовой патологии называется перинатальным повреждением (например, перинатальная энцефалопатия).

2. Патология родовой деятельности: быстрые, стремительные роды, длительные роды со стимуляцией, использование щипцов, обвитие ребенка пуповиной, что приводит к рождению в асфиксии (удушье), неквалифицированное оказание акушерской помощи и другие природовые травмы.

3. Прижизненные факторы: опухали мозга (менингиома), нейроинфекции (менингиты и энцефалиты), инфекционные болезни с осложнением на мозг, открытые и закрытые травмы черепа, сотрясение мозга, контузии и т.д.

4. Проявляется наследственная отягощенность: через специальные структуры половых клеток родителей – хромосомы – передается информация о признаках отклонений (аномалий) развития. Хромосомные нарушения (абберации) приводят к умственной отсталост ребенка, нарушением слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата и т.д.

Установлено, что благополучное развитие ребенка бывает только в случаях равновесия между внутренними и внешними условиями формирования организма.

По словам И.П.Павлова, болезнь возникает там и тогда, когда нарушается равновесие внутренних и внешних условий жизни организма, когда на неблагоприятное воздействие окружающей среды ребенок не может дать соответствующую ответную реакцию, не может приспособиться к этому воздействию.

Источник