Наследственность и среда как движущие силы развития ребенка

Фактор |

На

развитие человеческой личности оказывают

влияние внешние

и

внутренние;

биологические и

социальные

факторы.

Виды

факторов влияющих на развитие личности

1Классификация.

Биологический

фактор

— наследственность.Социальные

факторы

—

среда

и воспитание.

2 Классификация.

1)

Внутренние

факторы

— относится собственная активность

личности, порождаемая противоречиями,

интересами и другими мотивами, реализуемая

в самовоспитании, а также в деятельности

и общении; наследственность.

2)Внешние

факторы -относятся

среда природная

и социальная, воспитание в широком

социальном смысле, а так же в широком и

узком педагогическом

смысле.

Рассмотрим

более подробно сущностную сторону

влияния ведущих факторов на развитие

личности.

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

Наследственность |

Носители

наследственности — гены (в переводе с

греческого «ген» означает «рождающий»).

Наукой

доказано, что свойства организма

зашифрованы в своеобразном генном коде,

хранящем и передающем всю информацию

о свойствах организма. Генетика

расшифровала наследственную программу

развития человека.

Установлено,

что именно наследственностью обусловлено

то общее, что делает человека человеком,

и то отличное, что делает людей столь

непохожими друг на друга.

По

наследству человеку передаются:

1)видовые

признаки как представителя человеческого

рода (Homo

sapiens):

анатомо-физиологическая структура (

задатки речи, прямохождение, мышление,

трудовая деятельность);

2)физические

особенности: внешние

расовые признаки, особенности телосложения,

конституции, черты лица, цвет волос,

глаз, кожи;

3)физиологические

особенности: обмен

веществ, артериальное давление и группа

крови, резус-фактор, стадии созревания

организма;

4)особенности

нервной системы: строение

коры головного мозга и его периферических

аппаратов (зрительного, слухового,

обонятельного и др.), особенности нервных

процессов, обусловливающие характер и

определенный тип высшей нервной

деятельности;

5)аномалии

в развитии организма: дальтонизм

(цветовая слепота), «заячья губа»,

«волчья пасть»;

6)предрасположенность

к некоторым заболеваниям наследственного

характера: гемофилия

(болезнь крови), сахарный диабет,

шизофрения, эндокринные расстройства

(карликовость и др.).

Необходимо

отличать врожденные

особенности человека,

связанные с изменением генотипа, от

приобретенных,

которые

явились следствием неблагоприятных

при жизни условий. Например, осложнений

после болезни, физических травм или

недосмотра при развитии ребенка,

нарушения режима питания, труда,

закаливания организма и т. д. Отклонение

или изменение психики может наступать

в результате субъективных факторов:

испуга, сильных нервных потрясений,

пьянства и аморальных поступков

родителей, других отрицательных явлений.

Приобретенные

изменения не наследуются. Если

не изменен генотип, то не

наследуются также некоторые врожденные

индивидуальные особенности человека,

связанные с его утробным развитием. К

ним относятся многие аномалии, вызываемые

такими причинами, как интоксикация,

облучение, влияние алкоголя, родовые

травмы и пр.

Чрезвычайно

важен вопрос, наследуются ли готовые

способности

к

определенному виду деятельности или

только задатки?

Задатки,

способности. Что наследуется?

Установлено,

что

наследуются только задатки.

Задатки |

Различают

задатки двух видов.

Виды

задатков

1)Общечеловеческие:

строение

мозга, центральной нервной системы,

рецепторов.

2)Индивидуальные:¨типологические

свойства нервной системы, от которых

зависит скорость образования временных

связей, их прочность, сила сосредоточенного

внимания, умственная работоспособность;

индивидуальные особенности строения

анализаторов, отдельных областей коры

головного мозга, органов и др.

Способности |

Способности

обнаруживаются в быстроте, глубине и

прочности овладения способами и приемами

деятельности. Высокий

уровень развития способностей — талант,

гениальность.Способности

это прижизненные образования, формирующиеся

в процессе деятельности и в результате

воспитания. Наследуются не способности,

а только задатки. Унаследованные

человеком задатки могут быть или

реализованными, или нет. Будучи

индивидуально-природной основой

способностей, задатки являются важным,

но недостаточным условием их развития.

При

отсутствии соответствующих внешних

условий и адекватной деятельности

способности могут не развиться даже

при наличии благоприятных задатков.Отсутствие

ранних достижений может свидетельствовать

не об отсутствии способностей, а скорее

о неадекватной имеющимся задаткам

организации деятельности и воспитания.

Такой,

например, задаток, как подвижная нервная

система, может способствовать развитию

многих способностей в любом виде

деятельности, связанной с необходимостью

адекватно реагировать на смену ситуаций,

быстро перестраиваться на новые действия,

менять темп и ритм работы и др. А,

следовательно, это может специфически

проявляться и в ходе обучения и воспитания,

и, безусловно, должно учитываться

педагогами.

Современная

педагогика акцентирует внимание на

важности

выявления имеющихся у человека, прежде

всего,

специальных

задатков.

Специальными |

Красивый

певческий голос зависит от наличии

следующих задатков: особенности строения

грудной клетки, носовой полости, языка,

губ, силы дыхательной мускулатуры,

объема легких.

Установлено,

что

люди, обладающие специальными задатками,

достигают более высоких результатов,

продвигаются более быстрыми темпами в

соответствующей области деятельности.

Специальные задатки могут проявляться

уже в раннем возрасте, если созданы

необходимые условия.

Итак,

специальные задатки наследуются. В

истории человечества встречалось немало

потомственных дарований. Известно,

например, что у И. С. Баха в пяти поколениях

его предков насчитывалось 18 известных

музыкантов.

СРЕДА

Среда |

Природная

среда

оказывает на развитие человека

опосредованное влияние (разрушительное

или социальное) через климат, погоду,

радиационный фон, природные катаклизмы

и др.

Известно,

например, что выросшие на крайнем севере

люди более выдержанны,

более

организованны, умеют ценить время и

правильно относиться к тому, чему их

обучают.

Социальная

среда подразделяется

на макросреду и микросреду.

Под

макросредой понимают все общество в

целом, социальный и государственный

строй, социальные, экономические,

политические, идеологические, морально

– правовые условия жизни.

Микросреда

– непосредственное окружение человека,

семья, коллективы по месту учебы,

внучебной деятельности (клубы, секции

и др.) или работы, группы сверстников.

В

основном на личность непосредственным

образом воздействует микросреда. Именно

в микросреде закладываются важнейшие

нравственные и морально-психологические

характеристики человека, которые, с

одной стороны, необходимо принимать во

внимание, а с другой — совершенствовать

или трансформировать в процессе обучения

и воспитания.

Социальная

среда – важный фактор развития человека.

Так как только в обществе индивид может

сформироваться как личность.

ВОСПИТАНИЕ

Воспитание

– это сознательная, управляемая,

целенаправленная часть социальной

среды. Главный фактор развития личности.

Воспитание

целенаправленный процесс, он может

корректировать наследственность и

микросреду. Например, через занятие

спортом, физической культурой можно

укрепить здоровье.

Воспитание

реализуется через образовательные

учреждения. Личность ученика и ее

развитие – это цель и результат работы

педагога. Его деятельность направлено

на выявление склонностей и дарований,

развитие в соответствии с индивидуальными

особенностями ученика, его способностями

и возможностями.

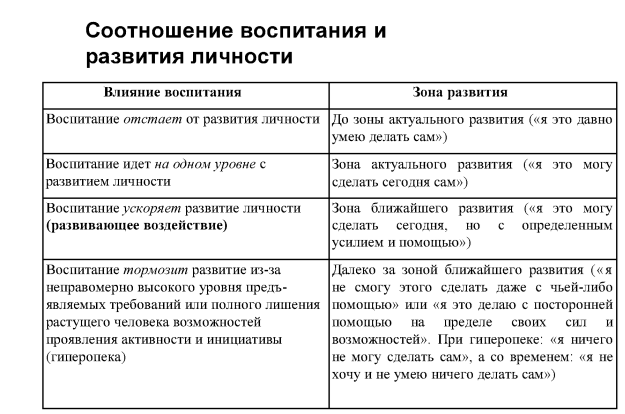

Соотношение

воспитания (обучения) и развития.

Отечественный

педагог и психолог Л.С. Выготский

(1896—1934) выдвинул идею о ведущей роли

воспитания и обучения в развитии

личности:

воспитание

(обучение) должно идти впереди развития

личности и вести его за собой.

Л.

С. Выготский выделил два уровня умственного

развития ребенка.

1)

«уровень актуального развития» — это

уровень подготовленности ученика, на

нем он может выполнить задания вполне

самостоятельно.

2)

«зона ближайшего развития», более

высокий, уровень, на этом уровне, ученик

не может выполнить задание самостоятельно,

но может выполнить под руководством и

с помощью взрослого.

То,

что сегодня ученик делает с помощью

взрослого, завтра он будет делать

самостоятельно; то, что входило в зону

ближайшего развития, в процессе обучения

и воспитания переходит на уровень

актуального развития.

Процесс

воспитания и обучения необходимо

осуществлять в зоне

ближайшего развития ребёнка,

где приводятся

в движение внутренние процессы психических

новообразований.

Обучение

и воспитание только тогда хороши, когда

они идут впереди развития т.е. в зоне

ближайшего развития, тогда они ускоряют

развитие личности.

Эта

теория объясняет почему дети, которые

при поступлении в школу умели хорошо

писать и читать, нередко во 2 классе хуже

учатся, чем дети, которые в 1 классе этого

не умели делать.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Движущие силы психического развития ребенка – это побудительные источники развития, которые заключаются в противоречиях, борьбе между отживающими формами психики и новыми; между новыми потребностями и устаревшими способами их удовлетворения, уже не устраивающими его. Эти внутренние противоречия являются движущими силами психического развития. На каждом возрастном этапе они своеобразны, но существует главное общее противоречие – между нарастающими потребностями и недостаточными возможностями их реализации. Данные противоречия разрешаются в процессе деятельности ребенка, в процессе усвоения новых знаний, формирования умений и навыков, освоения новых способов деятельности. В результате этого возникают новые потребности, более высокого уровня. Таким образом, одни противоречия сменяются другими и постоянно способствуют расширению границ возможностей ребенка, ведут к «открытию» им все новых и новых областей жизни, установлению все более разнообразных и широких связей с миром, преобразованию форм действенного и познавательного отражения действительности.

Психическое развитие происходит под влиянием большого количества факторов, которые направляют его ход и формируют динамику и конечный результат. Факторы психического развития можно разделить на биологические и социальные. К биологическим факторам относят наследственность, особенности внутриутробного развития, натального периода (родов) и последующее биологическое созревание всех органов и систем организма. Наследственность – свойство организмов обеспечивать органическую и функциональную преемственность в ряду поколений, обусловленную оплодотворением, половыми клетками и делением клеток. У человека функциональная преемственность между поколениями обусловливается не только наследственностью, но и передачей общественно выработанного опыта от одного поколения к другому. Это так называемая «сигнальная наследственность». Носителями генетической информации, определяющей наследственные свойства организма, являются хромосомы. Хромосомы – особые структуры ядра клетки, содержащие молекулу ДНК, связанную с белками-гистонами и не гистонами. Ген представляет собой специфический участок молекулы ДНК, в структуре которого закодирована структура определенного полипептида (белка). Совокупность всех наследственных факторов организма называют генотипом. Результатом взаимодействия наследственных факторов и окружающей среды, в которой развивается индивид, является фенотип – совокупность внешних и внутренних структур и функций человека.

Под нормой реакции генотипа понимается выраженность фенотипических проявлений конкретного генотипа в зависимости от изменений условий среды. Можно выделить диапазон реакций данного генотипа до максимальных фенотипических значений в зависимости от среды, в которой индивид развивается. Разные генотипы в одной и той же среде могут иметь разные фенотипы. Обычно при описании диапазона реакций генотипа на изменение среды описывают ситуации, когда имеется типичная среда, обогащенная среда или обедненная среда в смысле разнообразия стимулов, влияющих на формирование фенотипа. Понятие диапазона реакций также предполагает сохранение рангов фенотипических значений генотипов в разных средах. Фенотипические различия между разными генотипами становятся более выраженными, если среда оказывается благоприятной для проявления соответствующего признака.

Практический пример

Если ребенок имеет генотип, который определяет математические способности, то у него будет проявляться высокий уровень способностей как в неблагоприятной, гак и в благоприятной среде. Но в благоприятной среде уровень математических способностей будет выше. В случае другого генотипа, который обусловливает низкий уровень математических способностей, изменение окружающей среды не приведет к значительным изменениям в показателях математических достижений.

Социальные факторы психического развития являются компонентом средовых факторов онтогенеза (влияние окружающей среды на развитие психики). Среда понимается как совокупность условий, окружающих человека и взаимодействующих с ним как с организмом и личностью. Средовое влияние является существенной детерминантой психического развития ребенка. Окружающую среду принято делить на природную и социальную (рис. 1.1).

Природная среда – комплекс климатических и географических условий существования – влияет на развитие ребенка опосредованно. Опосредующими звеньями являются традиционные в данной природной зоне виды трудовой деятельности и культуру, что во многом определяет особенности системы воспитания и обучения детей.

Социальная среда объединяет различные формы влияния общества. Она оказывает непосредственное воздействие на психическое развитие ребенка. В социальной среде выделяют макроуровень (макросреду) и микроуровень (микросреду). Макросреда – это общество, в котором растет ребенок, его культурные традиции, уровень развития науки и искусства, преобладающая идеология, религиозные течения, средства массовой информации и др. Специфика психического развития в системе «человек – общество» заключается в том, что оно происходит путем включения ребенка в различные формы и виды общения, познания и деятельности и опосредуется общественным опытом и уровнем созданной человечеством культуры.

Рис. 1.1. Средовые факторы психического развития ребенка

Влияние макросоциума на психику ребенка обусловлено в первую очередь тем, что программа психического развития создается самим обществом и реализуется через системы обучения и воспитания в соответствующих социальных институтах.

Микросреда – это ближайшее социальное окружение ребенка (родители, родственники, соседи, педагоги, друзья и др.). Влияние микросреды на психическое развитие ребенка особенно значимо, в первую очередь на ранних этапах онтогенеза. Именно родительское воспитание играет решающую роль в формировании целостной личности ребенка. Оно определяет многое: особенности общения ребенка с окружающими, самооценку, результаты деятельности, творческий потенциал ребенка и др. Именно семья в течение первых шести-семи лет жизни ребенка закладывает основы целостной личности. С возрастом социальное окружение ребенка постепенно расширяется. Вне социального окружения ребенок не может полноценно развиваться.

Существенным фактором развития психики ребенка является его собственная активность, включение в различные виды деятельности: общение, игру, учение, труд. Общение и различные коммуникативные структуры способствуют формированию различных новообразований в психике ребенка и по своей природе являются субъектно-объектными отношениями, стимулирующими развитие активных форм психики и поведения. С самых ранних периодов онтогенеза и на протяжении всей жизни важнейшее значение для психического развития имеют межличностные отношения. Прежде всего в процессе обучения и воспитания через прямое и опосредованное общение со взрослыми осуществляется передача опыта предшествующих поколений, формируются социальные формы психики (речь, произвольные виды памяти, внимания, мышления, восприятия, свойства личности и др.), создаются условия для ускоренного развития в зоне ближайшего развития.

Важнейшими детерминантами развития психики являются также игровая и трудовая деятельность человека. Игра – деятельность в условных ситуациях, в которой воспроизводятся исторически сложившиеся типичные способы действия и взаимодействия людей. Включение ребенка в игровую деятельность способствует его когнитивному, личностному и нравственному развитию, овладению общественно-историческим опытом, накопленным человечеством. Особое значение имеет сюжетно-ролевая игра, в процессе которой ребенок берет на себя роли взрослых и выполняет определенные действия с предметами в соответствии с приписанными значениями. Механизм усвоения социальных ролей посредством сюжетно-ролевых игр способствует интенсивной социализации личности, развитию ее самосознания, эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной сфер.

Трудовая деятельность – процесс активного изменения природного мира, материальной и духовной жизни общества в целях удовлетворения человеческих потребностей и создания различных благ. Развитие человеческой личности неотделимо от трудовой практики. Преобразующее влияние трудовой деятельности на психическое развитие носит универсальный, многообразный характер и относится ко всем сферам человеческой психики. Изменения показателей различных психических функций выступают в качестве определенного результата трудовой деятельности.

Основные факторы психического развития человека имеют некоторые особенности, обусловленные требованиями общества (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Основные характеристики факторов психического развития ребенка

Первая особенность связана с образовательной программой определенного социума, которая ориентирована на формирование всесторонне развитой личности как субъекта общественно полезной трудовой деятельности. Другая особенность заключается в множественном эффекте факторов развития. В наибольшей степени он характерен для основных видов деятельности (игровой, учебной, трудовой), что значительно ускоряет психическое развитие. Третья особенность заключается в вероятностном характере действия различных факторов на психическое развитие по причине того, что их влияние носит множественный и разнонаправленный характер. Следующая особенность проявляется в том, что по мере формирования регулятивных механизмов психики в результате воспитания и самовоспитания в качестве факторов развития начинают выступать субъективные детерминанты (целеустремленность, стремление к реализации поставленных жизненных целей и др.). И наконец, еще одна особенность факторов психического развития проявляется в их динамичности. Для того чтобы оказывать развивающее воздействие, сами факторы должны изменяться, опережая достигнутый уровень психического развития. Это, в частности, выражено в смене ведущей деятельности.

Относительно связи между всеми факторами психического развития ребенка следует сказать, что в истории зарубежной психологической науки были рассмотрены практически все возможные связи между понятиями «психическое», «социальное» и «биологическое» (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Теории проблемы соотношения биологических и социальных факторов развития ребенка в зарубежной психологии

Психическое развитие зарубежными исследователями трактовалось как:

- • полностью спонтанный процесс, который не зависит ни от биологического, ни от социального факторов, а детерминируется своими внутренними законами (концепции спонтанного психического развития);

- • процесс, обусловленный только биологическими факторами (биологизаторские концепции), или только социальными условиями (социологизаторские концепции);

- • результат параллельного действия или взаимодействия биологических и социальных детерминант на психику человека и т.п.

Вместе с тем очевидно, что ребенок рождается как биологическое существо. Его организм является человеческим организмом, а его головной мозг – человеческим мозгом. При этом ребенок рождается биологически, а тем более психологически и социально незрелым. Развитие организма ребенка с самого начала осуществляется в социальных условиях, что неизбежно накладывает на него отпечаток.

В отечественной психологии решением вопроса о соотношении влияния на психику человека врожденных и социальных факторов занимались Л. С. Выготский, Д . Б. Эльконин, Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов и др. (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Объяснения детерминации психического развития человека в отечественной психологии

Современные представления о соотношении биологического и социального в ребенке, принятые в отечественной психологии, преимущественно основываются на положениях Л. С. Выготского, который подчеркивал единство наследственных и социальных моментов в становлении его развития. Наследственность присутствует в становлении всех психических функций ребенка, но отличается разным удельным весом. Элементарные психические функции (ощущение и восприятие) больше обусловлены наследственно, чем высшие (произвольная память, логическое мышление, речь). Высшие психические функции – продукт культурно-исторического развития человека, и наследственные задатки здесь играют роль предпосылок, а не моментов, определяющих психическое развитие. Чем сложнее функция, чем длиннее путь ее онтогенетического развития, тем меньше сказывается на ней влияние биологических факторов. В то же время на психическое развитие всегда оказывает влияние окружающая среда. Никогда никакой признак детского развития, в том числе базовые психические функции, не является чисто наследственным. Каждый признак, развиваясь, приобретает что-то новое, чего не было в наследственных задатках, и благодаря этому удельный вес биологических детерминант то усиливается, то ослабляется и отодвигается на задний план. Роль каждого фактора в развитии одного и того же признака является различной на разных возрастных этапах.

Таким образом, психическое развитие ребенка во всем его многообразии и сложности является результатом совокупного действия наследственности и различных факторов окружающей среды, среди которых особое значение имеют социальные факторы и те виды деятельности, в которых он выступает субъектом общения, познания и труда. Включение ребенка в различные виды деятельности является необходимым условием полноценного развития личности. Единство биологических и социальных факторов развития является дифференцированным и изменяется в процессе онтогенеза. Для каждого возрастного этапа развития характерно особое сочетание биологических и социальных факторов и их динамика. Соотношение социального и биологического в структуре психики многомерно, многоуровнево, динамично и определяется конкретными условиями психического развития ребенка.

Источник