Мышление ребенка и его развитие в процессе обучения

Мышление – это

обобщенное отражение человеком

действительности в ее существенных

связях и отношениях (В.А. Ситаров).

Существенные связи

и отношения проявляются в виде объективных

законов окружающей действительности,

поэтому мышление позволяет нам проникать

в глубинную суть существования окружающего

мира. Оно позволяет познать то, что

скрыто от органов чувств, с помощью

установления связей и отношений путем

осмысления и обобщения.

Мышление опирается

на:

чувственное

отражение мира, так как мышление

всегда и обязательно строится на основе

чувственного восприятия, образы

чувственного познания являются

материалом, с помощью которого

осуществиться мышление;слово,

так как мышление взрослых людей является

словесно-логическим, и мыслят люди

преимущественно с помощью слов;имеющийся

опыт восприятия различных объектов и

явлений, так как чем богаче опыт, тем

больше возможностей для обобщенных

взглядов, тем сложнее и глубже мышление;память,

которая хранит образы и представления,

в которой запечатлеваются результаты

размышлений, и тем создаются условия

для дальнейшей мыслительной деятельности;словарный

запас, так как чем он богаче, тем шире

и глубже мышление, подобно тому, как из

большего числа кирпичей можно построить

более удобное и просторное здание;имеющиеся

знания, с опорой на которые протекает

мышление, так как больший объем знаний

повышает эффективность мышления.

Мышление является

опосредованным отражением действительности,

так как оно использует мыслительные

операции. Каждая

из этих операций выполняет определенную

функцию в процессе познания и находится

в сложной взаимосвязи с другими

операциями.

Функцией

анализа

является

разделение целого на части, выделение

отдельных признаков, сторон целого.

Синтез

служит

средством объединения отдельных

элементов, которые выделены в результате

анализа.

С

помощью сравнения

устанавливается

сходство и различие отдельных

объектов.

Абстрагирование

обеспечивает

выделение одних признаков и отвлечение

от других.

Обобщение

является

средством объединения предметов или

явлений по их существенным признакам

и свойствам.

Классификация

направлена

на разделение и последующее объединение

объектов по каким-либо основаниям.

Систематизация

обеспечивает

разделение и последующее объединение,

но не отдельных объектов, как это

происходит при классификации, а их

групп, классов.

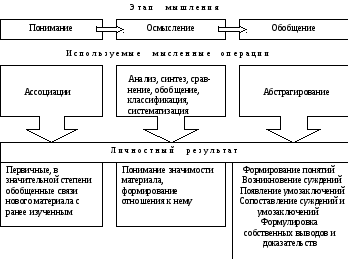

Мышление

проходит в три этапа: понимание,

осмысление, обобщение (рис. 4).

Пониманиесообщаемой

информации осуществляется через

установление первичных, в значительной

мере обобщенных, связей и отношений

между предметами, явлениями и процессами,

выявление их состава, назначения, причин

и источников функционирования. В

основе понимания лежит установление

связей между новым материалом и ранее

изученным, что, в свою очередь, является

основанием для более глубокого и

разностороннего осмысления учебной

информации.

Осмыслениеизучаемого

материала требует задействования

общеучебных умений и навыков, опирающихся

на такие приемы умственной деятельности,

в основе которых лежат сложные

мыслительные операции: анализ и

синтез, сравнение и сопоставление,

классификация и систематизация и др.

Осмысление учебного материала

сопровождается формированием у учащихся

определенных отношений к нему,

понимания его социального, в том числе

практического, значения и личностной

значимости. Осмысление непосредственно

перерастает в процесс обобщения знаний.

Рис. 4. Этапы

мышления

Обобщениехарактеризуется

выделением и систематизацией общих

существенных признаков предметов и

явлений. Это более высокая по сравнению

с осмыслением ступень абстрагирования

от конкретного, момент перехода от

уяснения смысла к определению понятия.

Научные понятия всегда абстрактны,

поскольку в них фиксируется отвлечение

от конкретных предметов и явлений.

Оперирование научными понятиями на

этапе обобщения знаний приводит к

установлению связей между ними, к

формированию суждений. А сопоставление

суждений приводит к умозаключениям, к

самостоятельным выводам и доказательствам.

Учитывая

возможность применения в обучении как

аналитической, так и дедуктивно-синтетической

логики учебного процесса, надо особо

заметить, что обобщение завершает (в

основном) обучение, если избран

индуктивно-аналитический путь. При

дедуктивно-синтетической логике,

наоборот, обобщенные данные в виде

понятий, определений, теорий, законов

вводятся в начале изучения темы или же

в процессе ее изучения.

Умственные

способности ребенка шире, чем предполагалось

ранее. При специальной методической

организации обучения младший школьник

может усваивать абстрактный материал,

например, овладевать основами алгебры,

устанавливать отношения между величинами.

Развитию мышления в процессе обучения

способствуют нижеперечисленные приёмы.

1. Моделирование

отношений, то есть выражение их в другой

материальной форме. Отношения

«больше-меньше», например, можно

моделировать при помощи двух одинаковых

банок с разным количеством воды или

двух одинаковых предметов разной массы.

2. Преимущественное

развитие теоретического мышления,

которое помогает овладевать понятиями

и способами решения интеллектуальных

задач. Выражается теоретическое мышление

в умении осмысливать собственные

действия по решению задачи, соотносить

их с условием задачи, анализировать

задачу и выявлять общий способ решения,

строить внутренний план действий.

3. Развитие

интеллектуально-побуждающих мотивов,

познавательных интересов и потребностей,

связанных с установлением взаимосвязей

и причинно-следственных зависимостей,

их теоретическому осмыслению.

4. Систематическое

руководство мыслительной деятельностью

учащихся, которое заключается в том,

чтобы не допускать снижения мышления

с абстрактного до конкретного уровня

при работе с новым и трудным материалом.

Например, всегда необходимо подталкивать

учеников к поиску общих способов решения

задач, а не ограничиваться конкретными

частными решениями.

5. Использование

в учебном процессе дедуктивно-синтетической

логики при овладении научными понятиями.

6. Широкое введение

в учебный процесс разнообразных

мыслительных операций и их использование

школьниками на различном материале.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

По мере того как

ребенок в процессе систематического

обучения начинает овладевать каким-нибудь

«предметом»— арифметикой, естествознанием,

географией, историей, совокупностью

знаний, хотя бы и элементарных, но

построенных в виде системы,— мышление

ребенка неизбежно начинает перестраиваться.

В частной ситуации, воспринимаемой

ребенком и служащей первоначальным

объектом его размышлений, сплошь и рядом

непосредственно соединено — слито и

как бы сращено — то, что существенно

между собой не связано. Поэтому пока

мысль оперирует только в пределах

отдельных частных ситуаций, у нее нет

достаточных опорных точек для

расчленения существенных связей и

случайных совпадений, связей,

основанных па общности однородных

свойств, и ассоциативных связей по

смежности, общности по существу и

сопринадлежности к одной и той же

ситуации.

Эти специфические

формы «ситуативного» мышления неизбежно

«сбрасываются» содержанием научного

знания, которым ребенок овладевает в

процессе систематического обучения.

Построение системы

знаний любого научного «предмета»

предполагает расчленение того, что

в восприятии сплошь и рядом слито,

сращено, но существенно между собой не

связано, выделение однородных

свойств, существенно

между собой связанных.

Поэтому, когда ребенок начинает обучаться

системе знаний различных «предметов»,

эта система, проникая в сознание ребенка,

по самому принципу своего построения,

столь отличного от строения воспринимаемой

ситуации, неизбежно прорывает, сбрасывает,

преобразует формы «ситуативного»

мышления и служит основой для развития

у ребенка новых форм рассудочной

мыслительной деятельности.

В научных дисциплинах,

которые становятся предметом обучения

ребенка в школе, расчленяется то

случайное, агрегативное сочетание

вещей, в котором они бывают даны в

конкретной ситуации; посредством

абстракции выделяется и берется в своих

внутренних взаимо-

423

связях один вид

однородных явлений или одна их сторона,—

как, например количественная сторона

вещей в арифметике. Особенности

рассудочной мыслительной деятельности,

которая формируется в процессе овладения

построенной на таких началах системой

знаний, так же отличаются от выше

охарактеризованных начальных форм

мыслительной деятельности, как характерное

для научного знания членение материала

на различные дисциплины или «предметы»

отличается от структуры ситуации,

данной в восприятии.

В процессе овладения

предметным содержанием знания,

построенного на новых началах, у

ребенка развиваются формы рассудочной

деятельности, свойственные научному

мышлению. Мысль расчленяет восприятие

и выделяется из него. Мышление ребенка

переходит на новую ступень. Оно овладевает

новым

содержанием — систематизированным

и более или менее обобщенным содержанием

опыта.

Систематизированный и обобщенный опыт,

а не единичные ситуации, становится

основной опорной базой его мыслительных

операций. Если мышление на предыдущей

ступени было охарактеризовано как

«ситуативное», то на этой ступени оно

может быть названо — по своему содержанию

— эмпирическим. На новом содержании

формируются и новые

формы — «рассудочной»

мыслительной деятельности. В

систематизированном и обобщенном

содержании опытного знания мысль

приобретает достаточно опорных точек

для недоступного еще ситуативному

мышлению расчленения существенных

связей и случайных совпадений общности

по существу — от сопринадлежности

к одной и той же ситуации. Это сказывается

на обобщениях ребенка, на его умозаключениях,

на всем его мышлении.

У ребенка и до

овладения им системой знания имеются

в некоторой мере обобщения, анализ,

синтез. Но все они теперь перестраиваются.

Общее перестает быть только собирательной

совокупностью частных, отдельных

предметов, превращаясь в совокупность

однородных существенно между собой

связанных свойств. Особенное и общее

выделяется из единичного, частное

подчиняется общему. Существенное

значение в мышлении ребенка приобретают

родовые и видовые понятия, которые

играют столь значительную роль в

классифицирующих отраслях науки

(систематика растений, систематика

животных и т. д.), и соответствующая форма

абстракции. Соответственно оформляются

также индукция и дедукция. По новым

линиям начинает идти анализ и синтез.

Мысль переходит уже от случайных связей

ко все более существенному в них. Но при

этом сохраняется еще ограниченность

мышления по преимуществу внешними

чувственными

свойствами или признаками. Более или

менее существенные связи познаются

пока в основном лишь постольку, поскольку

они даны во внешнем чувственном содержании

опыта. Мышлению ребенка на этой

ступени уже доступно научное знание,

поскольку оно заключается в познании

конкретных фактов, их классификации,

систематизации и эмпирическом объяснении.

Теоретическое объяс-

424

нение, отвлеченные

теории в абстрактных понятиях и такие

же абстрактные закономерности на

этой ступени развития мышления еще мало

доступны. В единстве представления и

понятия господствующим является еще

представление. Все мышление ребенка —

доступные ему понятия, суждения,

умозаключения получают на этой ступени

развития новое строение.

В этот первый

период систематического школьного

обучения, овладевая первыми основами

системы знаний, ребенок входит в область

абстракции. Он проникает в нее и

преодолевает трудности обобщения,

продвигаясь одновременно с двух сторон

— и от общего к частному и от частного

к общему. Опираясь на частный единичный

случай и на одну из немногих опорных

точек, которыми ребенок овладевает в

области общего, он идет к специальному

понятию и на основе последующего

обобщения частного приходит к более

содержательным обобщениям.

Соседние файлы в папке Т. 1

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Развитие мышления ребенка в процессе систематического обучения

По мере того как ребенок в процессе систематического обучения начинает овладевать каким-нибудь «предметом» — арифметикой, естествознанием, географией, историей, совокупностью знаний, хотя бы и элементарных, но построенных в виде системы, — мышление ребенка неизбежно начинает перестраиваться. В частной ситуации, воспринимаемой ребенком и служащей первоначальным объектом его размышлений, сплошь и рядом непосредственно соединено — слито и как бы сращено — то, что существенно между собой не связано. Поэтому пока мысль оперирует только в пределах отдельных частных ситуаций, у нее нет достаточных опорных точек для расчленения существенных связей и случайных совпадений, связей, основанных на общности однородных свойств, и ассоциативных связей по смежности, общности по существу и сопринадлежности к одной и той же ситуации.

Эти специфические формы «ситуативного» мышления неизбежно «сбрасываются» содержанием научного знания, которым ребенок овладевает в процессе систематического обучения.

Построение системы знаний любого научного «предмета» предполагает расчленение того, что в восприятии сплошь и рядом слито, сращено, но существенно между собой не связано, и выделение однородныхсвойств, существенномежду собой связанных. Поэтому, когда ребенок начинает обучаться системе знаний различных «предметов», эта система, проникая в сознание ребенка, по самому принципу своего построения, столь отличного от строения воспринимаемой ситуации, неизбежно прорывает, сбрасывает, преобразует формы «ситуативного» мышления и служит основой для развития у ребенка новых форм рассудочной мыслительной деятельности.

В научных дисциплинах, которые становятся предметом обучения ребенка в школе, расчленяется то случайное, агрегативное сочетание вещей, в котором они бывают даны в конкретной ситуации; посредством абстракции выделяется и берется в своих внутренних взаимосвязях один вид однородных явлений или одна их сторона, — как, например, количественная сторона вещей в арифметике. Особенности рассудочной мыслительной деятельности, которая формируется в процессе овладения построенной на таких началах системой знаний, так же отличаются от вышеохарактеризованных начальных форм мыслительной деятельности, как характерное для научного знания членение материала на различные дисциплины или «предметы» отличается от структуры ситуации, данной в восприятии.

В процессе овладения предметным содержанием знания, построенного на новых началах, у ребенка развиваются формы рассудочной деятельности, свойственные научному мышлению. Мысль расчленяет восприятие и выделяется из него. Мышление ребенка переходит на новую ступень. Оно овладевает новым содержанием— систематизированным и более или менее обобщенным содержанием опыта. Систематизированный и обобщенный опыт, а не единичные ситуации, становится основной опорной базой его мыслительных операций. Если мышление на предыдущей ступени было охарактеризовано как «ситуативное», то на этой ступени оно может быть названо — по своему содержанию — эмпирическим. На новом содержании формируются и новые формы. — «рассудочной» мыслительной деятельности. В систематизированном и обобщенном содержании опытного знания мысль приобретает достаточно опорных точек для недоступного еще ситуативному мышлению расчленения существенных связей и случайных совпадений общностипо существу — от сопринадлежностик одной и той же ситуации. Это сказывается на обобщениях ребенка, на его умозаключениях, на всем его мышлении.

У ребенка и до овладения им системой знания имеются в некоторой мере обобщения, анализ, синтез. Но все они теперь перестраиваются. Общее перестает быть только собирательной совокупностью частных, отдельных предметов, превращаясь в совокупность однородных, существенно между собой связанных свойств. Особенное и общее выделяются из единичного, частное подчиняется общему. Существенное значение в мышлении ребенка приобретают родовые и видовые понятия, которые играют столь значительную роль в классифицирующих отраслях науки (систематика растений, систематика животных и т. д.), и соответствующая форма абстракции. Соответственно оформляются также индукция и дедукция. По новым линиям начинает идти анализ и синтез. Мысль переходит уже от случайных связей ко все более существенному в них. Но при этом сохраняется еще ограниченность мышления по преимуществу внешними чувственнымисвойствами или признаками. Более или менее существенные связи познаются пока в основном лишь постольку, поскольку они даны во внешнем чувственном содержании опыта. Мышлению ребенка на этой ступени уже доступно научное знание, поскольку оно заключается в познании конкретных фактов, их классификации, систематизации и эмпирическом объяснении. Теоретическое объяснение, отвлеченные теории в абстрактных понятиях и такие же абстрактные закономерности на этой ступени развития мышления еще мало доступны. В единстве представления и понятия господствующим является еще представление. Все мышление ребенка — доступные ему понятия, суждения, умозаключения — получает на этой ступени развития новое строение.

В этот первый период систематического школьного обучения, овладевая первыми основами системы знаний, ребенок входит в область абстракции. Он проникает в нее и преодолевает трудности обобщения, продвигаясь одновременно с двух сторон — и от общего к частному, и от частного к общему. Опираясь на частный единичный случай и на одну из немногих опорных точек, которыми ребенок овладевает в области общего, он идет к специальному понятию и на основе последующего обобщения частного приходит к более содержательным обобщениям.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Следующая глава >

Похожие главы из других книг:

Мотивация и сопротивление в процессе обучения

Мотивация и сопротивление являются ключевыми вопросами процесса обучения. Они влияют на самые разные аспекты обучения, включая количество усилий, прилагаемых слушателями, и времени, которое они тратят на практическую

7. РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ В ПРОЦЕССЕ ОНТОГЕНЕЗА И ФИЛОГЕНЕЗА

Филогенез (от греч. «филэ» – племя, род; «генезис» – происхождение) – развитие психики у позвоночных, имеющих усложняющуюся кору головного мозга (от рыб до человека).Критерием появления зачатков психики у живых

Развитие мышления ребенка

Изучение истории умственного развития ребенка представляет, несомненно, большой теоретический и практический интерес. Оно является одним из основных путей к углубленному познанию природы мышления и закономерностей его развития. Недаром

Развитие теоретического мышления в процессе овладения системой знаний

Эмпирическое по своему содержанию мышление вышеохарактеризованной ступени может быть по своей форме определено как рассудочное — в диалектическом понимании, различающем рассудочную мыслительную

РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

В этом разделе я постараюсь провести вас по всему процессу обучения, покажу, как выработать формы обучения «на заказ», специально для вашего ребенка. Это полезно сделать для каждого из ваших детей по отдельности, так что ответы на

Развитие психики в процессе филогенеза и онтогенеза

Закономерное изменение психических процессов во времени, проявляющееся в количественных, качественных и структурных преобразованиях, представляет собой развитие психики, которое характеризуется относительной

Развитие психики в процессе филогенеза и онтогенеза

Закономерное изменение психических процессов во времени, проявляющееся в количественных, качественных и структурных преобразованиях, представляет собой развитие психики, которое характеризуется относительной

Развитие психики в процессе филогенеза и онтогенеза

Развитие психики происходит в формах филогенеза и онтогенеза.В филогенезе происходят качественные изменения психики в рамках эволюционного развития живых существ, обусловленные усложнением взаимодействия живых

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Главную и определяющую сторону развития детей в процессе обучения составляет усложнение знаний и способов деятельности. В настоящее время многие исследователи доказали, что, изменяя содержание обучения, т. е. передаваемые

РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ И ПУТИ ОБУЧЕНИЯ МЫШЛЕНИЮ

Развитие мышления ребенка происходит постепенно. Поначалу оно в большей степени определяется развитием манипулирования предметами. Манипулирование, которое вначале не имеет осмысленности, затем начинает определяться

5.4. Речь ребенка и развитие его мышления

Начнем с общего замечания: современные воззрения на ДР не имеют в качестве точки опоры какую–либо одну теорию развития мышления. Конечно, большинство работ о ДР в той или иной мере учитывает идеи Жана Пиаже, основателя так

Думайте о своих поражениях как о процессе обучения и роста

Если мы терпим неудачу или переживаем негативный опыт, имеет смысл перенять некоторые черты ученых и изобретателей. Когда их работа оканчивается ничем, они называют это экспериментом, который не сработал,

Память и припоминание в процессе обучения

Разнообразные исследования, проводившиеся со времен Германа Эббингауза[35] и Уильяма Джеймса[36] в конце XIX столетия и вплоть до самых последних научных трудов профессора Гутман[37] из Венского университета, а также мои

Источник