Методы изучения и оценки физического развития ребенка

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧИТИНСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

КАФЕДРА ГИГИЕНЫ

Чита

— 2013

Цель

Научить

студентов использовать методы исследования

и оценки физического развития детей и

подростков, как показателя состояния

здоровья детского населения (ПК-11,

ПК-12, ПК-26).

Вопросы для

самоподготовки

1.

Физическое развитие, понятие, цели и

задачи динамического наблюдения за

физическим развитием детей и подростков.

2. Основные

закономерности роста и развития ребенка

и их характеристика.

3.

Характеристика факторов, оказывающих

воздействие на физическое развитие.

4. Методы исследования

физического развития детей и подростков.

5. Методы оценки

физического развития.

После

освоения темы студент

должен

знать:

—

показатели

физического развития, как критерия

состояния здоровья детского населения;

— основные

закономерности роста и развития ребенка;

— факторы, оказывающие

неблагоприятное воздействие на организм

ребенка;

— инструментарий,

необходимый для антропометрических

измерений.

уметь:

—

произвести

измерение длины и веса тела, окружности

грудной клетки;

—

оценить

физическое развитие различными методами,

проанализировать полученные результаты;

—

провести

оценку физического развития по комплексной

программе.

владеть

—

методикой исследования

физического развития (антропометрические

и физиометрические исследования,

соматоскопия);

—

методикой

оценки физического развития детей и

подростков (центильные шкалы, метод

сигмальных отклонений, по

шкалам регрессии).

Содержание

К

основным закономерностям роста и

развития организма детей и подростков

относятся: 1) неравномерность темпа

роста и развития; 2) неодновременность

роста и развития отдельных органов и

систем; 3) половые различия; 4) генетическая

обусловленность роста и развития; 5)

акселерация; 6) обеспечение биологической

избыточности. Неравномерность роста и

развития характеризуется тем, что данные

процессы протекают непрерывно, но их

темп имеет нелинейную зависимость от

возраста. Чем моложе организм, тем

интенсивнее процессы роста и развития,

причем они имеют скачкообразный характер.

Выделяют три периода ускоренного роста:

1) первый год жизни ребенка (за данный

период масса тела новорожденного

увеличивается в 3 раза, а длина на 47%); 2)

возраст 5-7 лет; 3) период полового

созревания.Проблема

физического развития детей и подростков

тесно связана с явлением акселерации.

Необходимо дать определение акселерации

и разобрать возможные причины этого

явления (генетические, физико-химические

и т.д.). Следует подчеркнуть роль

медицинского контроля за состоянием

здоровья детских коллективов с учетом

процесса акселерации, а также обратить

внимание на практические мероприятия,

связанные с ускоренным ростом и развитием

детей и подростков (контроль за физическим

воспитанием, нормирование физических

нагрузок, пересмотр стандартов школьной

и детской мебели).

Физическое

развитие детей и подростков–

это совокупность морфологических,

анатомических, физиологических,

гистологических признаков, обусловливающих

процессы роста и развития. Физическое

развитие является одним из ведущих

показателей состояния здоровья детского

населения, и оно зависит от экзогенных

(особенностей питания, климата, соблюдения

режима, социальных условий и т.д.) и

эндогенных (наследственности, состояния

здоровья и т.д.) факторов.

Для

исследования физического развития

детей и подростков используются следующие

методы: 1) соматометрия (измерение длины

и массы тела, окружности грудной клетки

и т.д.); 2) соматоскопия (состояние кожных

покровов и видимых слизистых оболочек,

степень развития подкожно-жирового

слоя, состояние опорно-двигательного

аппарата, степень полового развития);

3) физиометрия (исследование дыхательной,

сердечно-сосудистой систем, мышечной

силы и т.д.). Необходимо рассмотреть

критерии биологического развития:

уровень оссификации скелета, сроки

прорезывания и смены зубов, появление

вторичных половых признаков, морфологические

показатели физического развития (длина

тела и ее погодовые прибавки). В разные

возрастные периоды одни показатели

биологического развития являются

ведущими, а другие играют второстепенную

роль. Так, в младшем школьном возрасте

ведущими показателями являются рост,

годовая прибавка длины тела и число

постоянных зубов. В период полового

созревания особое значение приобретают

степень выраженности половых признаков

и характер ростовых процессов, а длина

тела и развитие зубочелюстной системы

теряют свою информативность.

К

методам оценки физического развития

детей и подростков относятся: 1) метод

индексов; 2) метод сигмальных отклонений;

3) регрессионный метод (оценка по шкалам

регрессии); 4) центильный метод. Сущность

метода сигмальных отклонений заключается

в том, что показатели физического

развития индивидуума (рост, масса тела,

окружность грудной клетки) сравнивают

со средними арифметическими взвешенными

этих признаков для соответствующей

возрастно-половой группы, взятыми из

таблицы стандартов. Данные обследуемого

в той или иной мере отличаются от средних

показателей в сторону либо увеличения,

либо уменьшения признака. Для суждения

о степени их отличия эту разницу с

соответствующим знаком (+ или -) делят

на среднеквадратичное отклонение (σ),

получая так называемое сигмальное

отклонение. Таким образом, устанавливают,

на какую долю сигмы (σ) или на сколько

сигм показатель индивидуума отличается

от взвешенной средней арифметической

этого признака данной возрастной группы.

Последовательно определяют сигмальное

отклонение для роста, массы тела и

окружности груди. Далее строится профиль

физического развития – это графическое

изображение сигмальных отклонений от

средних для данного возраста и пола

величин роста, веса, окружности грудной

клетки. По сигмальным отклонениям

показателей устанавливается степень

гармоничности развития (гармоничное,

дисгармоничное и резкодисгармоничное).

Недостатком данного метода является

то, что не учитывается взаимообусловленная

связь между ростом, весом и окружностью

груди, то есть оценка проводится

изолированно по каждому признаку, только

с учетом его сигмы и вне корреляционной

связи с другими показателями. Это может

привести к ошибочной характеристике

физического развития.

Рекомендуемая

литература

Основная:

1. Кучма В.Р. Гигиена

детей и подростков. – М. : Медицина, 2003.

– С. 30-98.

2.

Пивоваров Ю.П. Гигиена и основы экологии

человека. — М. : изд. центр Академия, 2004.

– С. 428-436.

4.

Гигиена : учебник / под ред. акад. РАМН

Г.И. Румянцева. — 2-е изд., перераб. и доп.

– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2001. – С.

438-451.

Дополнительная:

1. Пивоваров Ю.П.

Руководство к лабораторным занятиям

по гигиене и основам экологии человека

/ Ю.П. Пивоваров, В.В. Королик. – М. : изд.

центр Академия, 2004. – С. 310-360.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Для исследования

физического развития детей и подростков

используют следующие показатели:

соматометрические

— длина тела (рост), масса тела, окружность

грудной клетки и др.;физиометрические— жизненная

емкость легких, мышечная сила, частота

пульса, величина артериального давления

и др.;

3)

соматоскопические

— состояние кожных покровов и видимыx

слизистых оболочек, степень развития

подкожно-жирового слоя, состояние

опорно-двигательного аппарата, степень

полового развития.

1. Соматометрические показатели

Методика

антропометрических измерений

Одним

из основных требований при проведении

антропометрических исследований

является унификация, так как лишь

единообразие приемов, использование

точного

предварительно выверенного инструментария

могут обеспечить достоверность

полученных результатов.

При проведении

изучения физического развития необходимо

соблюдать следующие требования:

—

исследования

проводятся на раздетом

ребенке, который стоит по «стойке

смирно»;

—

исследования проводят в светлом, теплом

помещении в первую половину дня, так

как длина тела к концу дня уменьшается

на 1-2 см, в связи с уплощением

сводов стопы, межпозвоночных хрящей,

снижением мускулатуры, а масса

тела увеличивается в среднем почти на

1 кг;

— все измерения

проводятся между антропометрическими

точками;

—

антропометрический и медицинский

инструментарий должен быть стандартизованным,

метрологически поверенным, легко

подвергаться обработке дезсредствами;

— медицинский

работник находится справа или спереди

от ребенка.

Соматометрия

включает определение длины тела,

окружностей и

массы тела.

а)

Длина телаявляется

признаком, характеризующим состояние

пластических процессов

в организме.

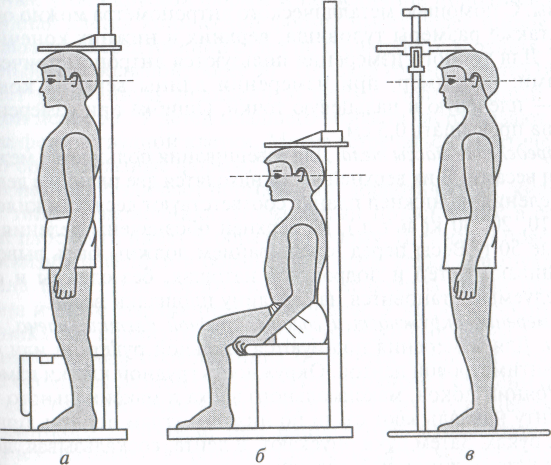

При

измерении роста

стоя

обследуемый становится на платформу

спиной к вертикальной стойке. Он стоит,

выпрямившись, подобрав живот

и расправив плечи, опустив руки вдоль

тела, поставив пятки вместе, носки врозь.

При этом обследуемый должен касаться

вертикальной стойки пятками, ягодицами

и межлопаточной областью. Голова

находится в таком положении, при

котором нижний край глазницы и верхний

край козелка уха расположены на одной

горизонтальной

линии. Необходимо следить за тем, чтобы

он не прислонялся затылком

к стойке ростомера. Скользящая планка

ростомера опускается до соприкосновения

с верхушечной точкой головы.

Рост

сидяв

сопоставлении с другими продольными

размерами дает представление о

пропорциях тела. При измерении роста

сидя деревянным ростомером обследуемый

сидит на скамье ростомера выпрямившись,

касаясь стойки ягодицами и

межлопаточной областью. Голова находится

в том же положении, что и при измерении

роста сидя. Отсчет ведут от поверхности

сидения до верхушечной точки головы

(рис. 1).

Рис.

1 Измерение роста деревянным ростомером

соответственно

стоя и сидя; антропометром стоя

б)

Измерение окружностей

Окружность

головыизмеряют

наложением ленты спереди по глабелле,

сзади по затылочной

точке. Становятся перед обследуемым,

накладывают нулевое деление ленты

на глабеллу и удерживают ее левой рукой.

Правой рукой расправляют ленту,

накладывают

ее сначала на правую височную область,

затем на затылок, а затем через

левую височную область на глабеллу.

Окружность

грудной клеткихарактеризует

объем тела, развитие грудных и спинных

мышц, а также функциональное состояние

органов грудной полости. Определяют

окружность грудной клетки в состоянии

покоя.

Для

более детальной характеристики

функций внешнего дыхания окружность

грудной клетки измеряется также в фазе

максимального вдоха и выдоха. Ленту

накладывают сзади под нижними углами

лопаток при отведенных в сторону

руках. Затем руки опускают, лента

соскальзывает, ложится по углам лопаток.

Спереди лента проходит через среднегрудинную

точку. Сначала измеряют окружность

груди в паузе; при этом рекомендуется

отвлечь внимание ребенка разговором.

Затем определяют окружность груди при

максимальном вдохе и максимальном

выдохе. Разница между значениями

окружности при максимальном вдохе

и вдохе является показателем экскурсии

грудной клетки. Окружность грудной

клетки в паузе на 1-2 см больше, чем при

выдохе, и значительно меньше, чем

при максимальном вдохе. Все три измерения

производят последовательно при

одномоментном

наложении ленты. Точность измерения

0,5 см.

Окружность

плечаизмеряют

при расслаблении мышц и при максимальном

их напряжении. Ленту накладывают в

наиболее утолщенной части двуглавой

мышцы правой

руки. Сначала измерение производят при

свободно опущенной руке и расслабленной

мускулатуре, затем при согнутой в

локтевом суставе руке и максимальном

напряжении мускулатуры. Разница между

этими показателями свидетельствует

о степени развития мускулатуры.

Окружность

бедраизмеряют

положением ленты сзади под ягодичной

складкой,

а спереди — так, чтобы сантиметровая

лента находилась в одной горизонтальной

плоскости. Обследуемый при этом стоит,

несколько расставив ноги. Тяжесть

тела должна быть равномерно распределена

между правой и левой ногой.

Окружность

голениизмеряют

в наиболее утолщенной части. Положение

исследуемого

при измерении голени то же, что и при

определении окружности бедра.

в)

Измерение массы тела

Масса

тела выражает суммарное развитие

костно-мышечного аппарата, подкожного

жирового

слоя и внутренних органов. Взвешивание

производят на рычажных медицинских

весах типа Фербенис. Взвешивают

детей и подростков натощак, без одежды

и обуви. При

взвешивании обследуемый становится на

середину площади весов и стоит

спокойно. Перемещением гирь устанавливают

равновесие. Точность измерения до 100

г.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Соматометрия

– измерение

по определенным правилам25

параметров тела (рост, масса тела,

окружность грудной клетки, диаметры

головы, таза и пр.).

Для измерения

роста (длины тела) используют деревянный

ростомер или металлический антропометр.

Ростомер

представляет

собой деревянную стойку высотой 2 метра

со шкалой (1 деление = 0,5 см) и двигающуюся

по стойке муфту с планшеткой; для

измерения роста сидя имеется откидное

сидение на высоте 40см. Измерение

ростомером проводят стоя26

и сидя27.

Антропометр

(разборная конструкция из легких

металлических трубок) располагается

справа от обследуемого ребенка в

положении стоя или сидя спиной к стене.

Линейка антропометра опускается на

верхнюю точку головы (p.

vertex).

Антропометр используется для измерения

различных длин тела (между антропометрическими

точками). Длина руки измеряется от

плечевой точки (p.

Acromion)

до пальцевой точки. Длина плеча измеряется

от плечевой точки (p.

Acromion)

до лучевой точки (p.

Radiale).

Измерение массы

тела (веса) проводят с помощью медицинских

весов, на

площадку которых ребенок встает без

одежды и обуви и натощак. Вес младенца

до 1 года измеряется на специальных

медицинских весах с ванночкой.

Диаметры тела

измеряются т.н. толстотными

циркулями.

Переднезадний диаметр головы измеряется

наложением циркуля спереди – на глобеллу,

сзади – на затылочный бугор; поперечный

диаметр головы — по теменным костям на

2 см выше ушных раковин. Диаметр плеча

измеряют между плечевым и локтевым

суставом по правой и левой плечевым

точкам.

Окружность грудной

клетки измеряют сантаметровой лентой

в состоянии покоя, а также на глубоком

выдохе и на полном вдохе. Сзади ленту

проводят под нижними углами лопаток,

спереди у девочек – по IV

ребру, у мальчиков – по краю околососковых

кружков. Разность окружностей грудной

клетки на максимальном вдохе и глубоком

выдохе представляет собой экскурсию

грудной клетки. Кроме того, измеряют

окружности плеча, бедра, голени и головы.Окружность

плеча измеряют по двуглавой мышце в

состоянии покоя и напряжения.

Соматоскопия

– визуальное определение состояния

кожных покровов и видимых слизистых

оболочек, подкожного жирового слоя,

состояние опорно-двигательного аппарата,

степень полового развития по вторичным

половым признакам.

Жироотложение

определяют малым толстотным циркулем,

измеряя толщину жировой складки в 2-х

точках на животе (на уровне пупка и на

5-6 см сбоку от него) и под лопаткой.

Измеренную толщину складки делят

пополам. Если полученное число менее 1

см, то ожирение ниже среднего, 1-2 см –

нормальное, более 2 см – выше среднего.

Скелет (костяк).

Различают 3 типа скелета: тонкий (узкие

плечи и грудная клетка, малый размер

кистей рук и ступней), коренастый (широкие

плечи и грудная клетка, большой размер

кистей и ступней) и нормальный

(промежуточный).

Форма грудной

клетки. В

норме различают цилиндрическую,

коническую, плоскую и смешанную грудную

клетку. Цилиндрическая грудная клетка

равномерно развита сверху и снизу при

рассмотрении спереди и сбоку (подгрудинный

угол имеет округлую форму и приближается

к 90).

Коническая грудная клетка имеет более

развитый нижний отдел, который выступает

вперед (подгрудинный угол более 90).

Плоская грудная клетка имеет удлиненную

и плоскую форму (подгрудинный угол менее

90).

Смешанные формы грудной клетки чаще

встречаются у детей младшего возраста.

Помимо этого у детей, больных рахитом

или перенесших рахит в раннем возрасте,

встречается специфическая рахитическая

форма грудной клетки с вывернутыми

наружу нижними ребрами. Реже у детей

встречается бочкообразная форма.

Форма позвоночника.

Различают нормальный, лордотический и

кифотический позвоночники. Нормальный

позвоночник имеет S-образную

форму в сагитальной плоскости (шейная

и поясничная кривизна малы и обращены

вперед, грудная кривизна – назад).

Лордотический позвоночник (lordosis)

имеет малую шейную кривизну и резко

выраженную поясничную. У кифотического

позвоночника (kyphosis)

резко выражены все три кривизны вплоть

до избыточного искривления позвоночника

кзади, приводящее к появлению горба на

спине. Сколиоз (scoliosis)

– боковая деформация позвоночника,

приводящая к неустойчивой асимметрии

плеч и лопаток (I

степень), устойчивой асимметрии плеч и

лопаток с компенсаторными мышечными

валиками (II

степень), глубокой деформации грудной

клетки (III

степень).

Форма ног.

Различают нормальную, Х–образную и

О–образную форму ног, которая может

быть выявлена, если обследованный стоит

пятки вместе, носки врозь, по степени

соприкосновения коленных суставов.

Форма стопы.

Различают нормальную (сводчатую),

уплощенную и плоскую форму стопы. Степень

уплощения стопы определяют по отпечатку

стопы (плантография), используя один из

способов (рис. ). Первый

способ: на

отпечатке проводят касательную к

наиболее выступающим точкам внутренней

поверхности стопы. Из середины касательной

восстанавливают перпендикуляр до

наружного края стопы (АС). Вычисляют,

сколько процентов составляет та часть

перпендикуляра, которая прошла через

отпечаток стопы, (ВС) от всей длине

перпендикуляра (АС): Х = 100

ВС/ АС. Если Х

50%, то стопа сводчатая (нормальная), если

50%

Х

60%, то стопа уплощенная, если Х

60%, то это ярко выраженное плоскостопие.

Второй способ:

на отпечатке стопы находят точку в

центре пятки, соединяют эту точку с

точкой в центре отпечатка 1-го пальца и

с точкой, расположенной между 2-м и 3-им

пальцами. Если граница внутренней

поверхности стопы находится слева от

угла, то плоскостопия нет; справа –

плоскостопие ярко выражено; внутри угла

– стопа уплощена.

Ребенок

с плоскостопием 3-ей степени должен быть

отнесен к III

группе здоровья (хронические больные

на стадии компенсации).

Рис..

Отпечаток стопы. Два способа оценки

уплощения стопы (по касательной – верх,

по углу – низ). Обозначения: I,

II,

III

– степени уплощения стопы

Половое созревание

оценивается с 9-10 лет (для девочек) и с

10-11 лет (у мальчиков). Степень полового

созревания определяют по наличию

вторичных половых признаков. Степень

полового созревания обозначают формулой,

в которой фиксируются стадии развития

вторичных половых признаков28.

Таблица

25. Возрастные нормативы развития

вторичных половых признаков у детей и

подростков

Возраст | Мальчики | Девочки |

10 | Ax0P0 | Ma0Ax0P0 |

11 | Ax0P0 | Ma0Ax0P0 |

12 | Ax0P0 | Ma1Ax1P1 |

13 | Ax0P0 | Ma2Ax2P2 |

14 | Ax1P1 | Ma2Ax2P2 |

15 | Ax3P3 | Ma2Ax2P2 |

16-17 | Ax3P3 | Ma3Ax3P3Me+ |

Физиометрия

– измерение с помощью приборов некоторых

физических показателей (жизненная

емкость легких, мышечная сила, частота

пульса, артериальное давление и пр.).

Жизненная емкость легких

измеряется с помощью газового или

водяного спирометра.

Мышечная сила рук

измеряется ручным

динамометром.

Становая сила (сила

разгибателей спины) измеряется с помощью

станового динамометра.

Частота пульса

подсчитывается в течение 1 минуты с

целью нарушения ритма сердцебиений у

детей. При наличии нарушений ребенок

должен быть направлен на консультацию

к ревматологу.

Измерение

артериального

давления

проводят при профилактических осмотрах

ежегодно с 7 лет. Показатели максимального

и минимального артериального давления

измеряют аппаратом Рива-Роччи или

тонометром (по методу Н.С.Короткова) на

правой руке в положении сидя после

отдыха в течение 1 минуты. Измерение

проводят не менее 3-х раз.

Стоматологическое

обследование. При

обследовании отмечаются сроки прорезывания

временных и постоянных зубов; парность

и последовательность прорезывания

зубов, степень выраженности кариеса и

гигиеническое состояние полости рта.

Выявление пораженных кариесом зубов

основано на применении специальных

методов диагностики (табл.28)..

Таблица

28.

Методы диагностики кариеса зубов

Метод | Индикатор | Дифференциальная | Кариозные |

Визуальное | Йод (3%-й раствор) | Гипоплазия, | Белого тусклого |

Витальная окраска | Метиленовая синь | Гипоплазия, | Окрашиваются в |

Стоматоскопия | Способность | Тушат люминесценцию. |

Гигиеническое

состояние полости рта устанавливают

путем определения гигиенического

индекса. Для этого окрашивают губную

поверхность 6-и нижних фронтальных зубов

йодисто-калиевым раствором (KI

– 2.0, I2

крист.– 1.0, H2O

дист. – 40.0). Основываясь на степени

окрашивания каждого зуба, определяют

гигиенический индекс очистки каждого

зуба и общий гигиенический индекс,

величина которого говорит о качестве

гигиены полости рта.

Состояние

здоровья.

Группы

здоровья.

Показатели индивидуального здоровья

детей и подростков: наличие или отсутствие

на момент обследования хронического

заболевания; уровень и гармоничность

физического и нервно-психического

развития; уровень функционирования

основных систем организма; степень

сопротивляемости организма ребенка

неблагоприятным воздействиям. Различают

5 групп здоровья.

Первую группу

составляют здоровые дети, без отклонений

(не имеющие хронических заболеваний;

болевшие не более 3-х раз за годовой

период наблюдения; имеющие соответствующее

возрасту физическое и нервно-психическое

развитие; не имеющие уродств, увечья,

функциональных отклонений).

Вторую группу

(группу риска) составляют здоровые дети,

но с морфологическими отклонениями

и/или сниженной сопротивляемостью

организма (не страдающие хроническими

заболеваниями; имеющие некоторые

функциональные и морфологические

отклонения; болеющие часто (4 раза в год

и более) или длительно (более 25 дней один

случай заболевания); реконвалесценты,

особенно перенесшие инфекционные

заболевания; дети с общей задержкой

физического развития без эндокринной

патологии и со значительным дефицитом

массы тела).

Третья группа

— это больные в состоянии компенсации

(имеющие хронические заболевания или

врожденную патологию в стадии компенсации;

с редкими и нетяжело протекающими

обострениями хронического заболевания,

без выраженного нарушения общего

состояния и самочувствия).

Четвертая группа

– это больные в состоянии субкомпенсации

(имеющие хронические заболевания в

стадии субкомпенсации — с нарушениями

общего состояния и самочувствия после

обострения, с затяжным периодом

реконвалесценции после острых инкурентных

заболеваний; с врожденной патологией,

пороками развития).

Пятая группа

— больные в состоянии декомпенсации

(дети с тяжелыми хроническими заболеваниями

в стадии декомпенсации; со значительным

снижением функциональных возможностей;

инвалиды).

Группы

стоматологического здоровья детей и

подростков:

I

группа:

здоровые и практически здоровые дети,

имеющие компенсированную форму кариеса

и гингивиты, обусловленные негигиеническим

состоянием полости рта, некачественными

пломбами и отсутствием функции; дети,

имеющие другие виды компенсированных

форм заболеваний краевого пародонта;

дети, у которых диагностированы

(специальными методами) «одонтогенные

очаги»; дети, у которых большие дефекты

твердых тканей устранены вкладками.

II

группа:

дети с хроническими заболеваниями

внутренних органов, не имеющие кариеса

или имеющие кариес и заболевания краевого

пародонта в компенсированной форме;

здоровые и практически здоровые дети,

имеющие субкомпенсированные формы

кариеса и заболеваний краевого пародонта;

дети с гингивитами, обусловленными

аномалиями прикуса (находящиеся на

ортодонтическом лечении); дети с

гингивитами, обусловленными аномалиями

прикрепления мягких тканей, мелким

преддверием рта, тяжами и пр.; лечившиеся

по поводу пульпитов и периодонтитов в

период незаконченного роста корней;

нуждающиеся в лечении у ЛОР-специалиста,

ортопеда, логопеда, ортодонта, у

инструктора по миогимнастике.

III

группа:

дети с хроническими заболеваниями

внутренних органов и суб- и декомпенсированными

формами кариеса и заболеваний краевого

пародонта; здоровые дети с декомпенсированными

формами кариеса и заболеваний краевого

пародонта, обусловленными местными

причинами после оперативного вмешательства

(находящиеся на ортодонтическом лечении);

дети с заболеваниями краевого пародонта,

обусловленными хроническими заболеваниями

внутренних органов; дети с начальной

формой кариеса, получавшие консервативное

лечение.

Сроки последующих

диспансерных осмотров детей, отнесенных

к разным группам стоматологического

здоровья:

3 группа –

декомпенсированная форма патологии –

через 3-4 мес.,

2 группа –

субкомпенсированная форма патологии

– через 6-7 мес.

1

группа – здоровые и практически здоровые

– через 12 мес.,

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник