Л с выготского возрастная периодизация психического развития ребенка

Рассматривая

вопрос периодизации психического

развития, Л.С.Выготский отмечал, что

необходимо выделить

объективные основания, указывающие на

изменение возраста и перехода ребенка

на новый этап развития.

Он ввел понятия психологические

новообразования и социальная ситуация

развития

(характер отношений между ребенком и

обществом, которые складываются в данный

период). Л.С.Выготский считал, что

исследование переходов от одного периода

развития к другому дает возможность

раскрыть внутренние противоречия

развития. Центральным

моментом при рассмотрении динамики

психического развития был для

Л.С.Выготского анализ

социальной ситуации развития.

Распад старой и возникновение основ

новой социальной ситуации развития, по

мысли Выготского, и составляет главное

содержание критических возрастов.

Выделяя

два пути развития:

критический

(возникает

внезапно, протекает бурно) и литический

(спокойный), Выготский заметил, что

критический период имеет позитивные

сдвиги — переход от одних форм поведения

к новым формам. Он выделил в нем три

этапа: 1)

предкритический

— отказ от прежних форм отношений и

поведения;2)

критический

— идет поиск новых форм поведения;3)

посткритический

— отработка усвоенных форм поведения.

Критический

период может

быть просто переходным при соответствующей

ситуации развития и изменении отношений

со взрослыми. Л. С. Выготский выделял в

качестве критических периодов детства

возраст около 1 года, 3 года, 6-7 лет, период

новорожденности и подростковый период.

Чередование стабильных и критических

периодов по Л. С. Выготскому:

Кризис

новорожденности.

Младший возраст (2 месяца — 1 год).

Противоречия между максимальной

социальностью младенца и минимальными

возможностями общения.

Кризис

1 года. Раннее

детство (1-3 года). Деятельность «серьезная

игра», предметно-орудийная. Появляются

жест,ходьба, речь.

Кризис

3 лет.

Дошкольный возраст (3-7 лет). Тенденция

к эмансипации (отделению от взрослого)

и тенденция не к аффективной, а к волевой

форме поведения. Возникновение «Я

сам».

Кризис

7 лет. Школьный

возраст (8-12 лет). Утрата детской

непосредственности из-за дифференциации

внутренней и внешней жизни. Возникновение

обобщений, логики чувств, переживания

приобретают смысл, появляется самооценка.

Кризис

13 лет.

Пубертатный возраст (14-18 лет). Чувство

взрослости — ощущение своей личности,

развитие самосознания.

30. Периодизация психического развития д. Б.Эльконина.

При

построении периодизации Д. Б.Эльконин

основывался на следующем:

—

возрастное

развитие —

это общее изменение личности, формирование

нового плана отражения, изменение в

деятельности и жизненной позиции,

установление особых взаимоотношений

с окружающими, формирование новых

мотивов поведения и ценностных установок;

—

на диалектическом представлении о

процессе развития (детерминированном

внутренними противоречиями,

целенаправленном, неравномерном с

критическими и литическими периодами);

—

на конкретно-историческом понимании

природы детства (каждая историческая

эпоха имеет свою периодизацию детства);

—

в основе периодизации должны лежать

закономерности развития деятельности

и растущего человека.

Отсюда

вся психическая

жизнь ребенка рассматривается как

процесс непрерывной смены деятельностей,

причем на каждом возрастном этапе

выделяется «ведущая деятельность»,

с усвоением структур которой связаны

главнейшие психологические новообразования

данного возраста. Внутри системы ведущей

деятельности Д. Б. Эльконин обнаруживает

скрытое диалектическое противоречие

между двумя аспектами ведущей деятельности

— операционально-техническим, относящимся

к развитию подсистемы «ребенок —

вещь», и эмоционально-мотивационным,

связанным с развитием подсистемы

«ребенок — взрослый».

В

общей последовательности ведущих

деятельностей попеременно чередуются

деятельности с преимущественным

развитием то одной, то другой стороны.

Каждая эпоха детства состоит из

закономерно связанных между собой двух

периодов.

В первом периоде идет усвоение задач,

мотивов, норм человеческой деятельности

и развитие мотивационно-потребностной

сферы, во

втором — усвоение способов действий с

предметами и формирование

операционально-технических возможностей.

Переход от одной эпохи к следующей

происходит при возникновении несоответствия

между операционально-техническими

возможностями ребенка и задачами и

мотивами деятельности, на основе которых

они сформировались.

1

эпоха.

Младенчество (до 1 года) — ведущая

деятельность — непосредственно-эмоциональное

общение.Раннее

детство — предметно-манипулятивная

деятельность.

2

эпоха.

Дошкольный возраст — ролевая игра.

Младший школьник — учебная деятельность.

3

эпоха.

Подросток — интимно-личностное общение.

Старший школьный возраст —

учебно-профессиональная деятельность.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

ЛЕКЦИЯ 2

ПЕРИОДИЗАЦИЯ

ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

План:

Критерии периодизации

возрастного развития по Л.С. Выготскому.Периодизация Л.С.

Выготского.Периодизация

психического развития по Д.Б. ЭльконинуПериодизация

развития личности по З. ФрейдуПериодизация

развития личности по Э. ЭриксонуРазвитие морального

сознания личности по Л. КолбергуРазвитие интеллекта

по Ж. Пиаже

Критерии

периодизации возрастного развития по

Л.С. Выготскому.

Понять закономерности

возрастного развития, специфику

отдельных возрастных этапов и применять

в педагогике позволяет разделение

жизненного пути на периоды.

Л.С. Выготский

различал три группы периодизаций:

по внешнему

критерию,по одному признаку,

нескольким

признакам детского развития.

Для первой группы

характерно построение периодизации

на основе внешнего, но связанного с

самим процессом развития критерия.

Примером могут служить периодизации,

созданные по биогенетическому принципу.

Согласно этой позиции онтогенез в

кратком и сжатом виде повторяет филогенез.

Поэтому процесс индивидуального развития

ребенка выстраивается в соответствии

с основными периодами биологической

эволюции и исторического развития

человечества.

Один

из вариантов — периодизация В. Штерна,

согласно которой ребенок в первые месяцы

жизни находиться на стадии млекопитающего,

во втором полугодии достигает стадии

высшего млекопитающего – обезьяны;

затем начальных ступеней человеческого

состояния; развития первобытных народов;

начиная с поступления в школу усваивает

человеческую культуру – сначала в духе

античного и ветхозаветного мира, позже

(в подростковом возрасте) в духе

средневекового фанатизма и лишь к

зрелости поднимается до уровня культуры

Нового времени.

Еще

один пример — периодизация Р. Заззо. В

ней этапы детства совпадают со ступенями

системы воспuтания и обучения детей.

После стадии раннего детства (до 3 лет)

начинается стадия дошкольного возраста

(3-6 лет), основное содержание которой

составляет воспитание в семье или

дошкольном учреждении. Далее следует

стадия начального школьного образования

(6-12 лет), на которой ребенок приобретает

основные интеллектуальные навыки;

стадия обучения в средней школе (12-16

лет), когда он получает общее образование;

и позже — стадия высшего или университетского

образования. Так как развитие и воспитание

взаимосвязаны и структура образования

создана на базе большого практического

опыта, границы периодов, установленных

по педагогическому принципу, почти

совпaдaют с переломными моментами в

дeтcком развитии.

Во второй группе

периодизаций используется не внешний,

а внутренний критерий. Этим критерием

cтaновится какая-либо одна сторона

развития, например развитие костных

тканей в периодизации П.П. Блонского и

развитие детской сексуальнocти у 3.

Фрейда.

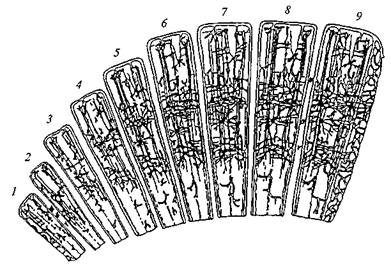

Пaвeл

Петрович Блонский выбрал объективный,

легкодоступный нaблюдению, связанный

с существенными особенностями конституции

pacтyщегo организма признак – появление

и смену зубов. Детство делится поэтому

на три эпохи: беззубое детство (до 8

месяцев — 2-2,5 лет), детство молочных зубов

(примерно до 6,5 .лет) и детство постоянных

зубов (до появления зубов мудрости).

В третьей группе

периодизаций периоды возрастного

развития выделяются на основе

нескольких существенных особенностей

этого развития. Примером могут служить

периодизации Льва Семеновича Выготского

и Даниила Борисовича Эльконина.

По Л.С. Выготскому,

возрастное развитие, — сложный процесс,

приводящий к изменению всей личности

ребенка на каждом возрастном этапе.

Развитие — это прежде всего возникновение

нового. Стадии развития характеризуются

возрастными новообразованиями, которые

появляются закономерно, подготовленное

ходом предшествующего развития.

Источником развития

является социальная среда. Л.С. Bыroтский

ввел понятие «социальная ситуация

развития» — специфическое для каждого

возраста отношение между ребенком и

социальной средой. Взаимодействие

ребенка со своим социальным окружением,

воспитывающим и обучающим его определяет

тот путь развития, который приводит к

возникновению возрастных новообразований.

Как ребенок

взаимодействует со средой? Л.С. Выroтский

выделяет две единицы анализа социальной

ситуации развития — деятельность и

переживание. Деятельность — это

внешняя активность. Но важны и

внутренние, невидимые переживания.

Социальная ситуация

развития меняется в самом начале

возрастного периода. К концу периода

появляются новообразования, среди

которых особое место занимает центральное

новообразование, имеющее наибольшее

значение для развития на следующей

стадии.

Л.С. Выготский

рассмотрел динамику переходов от одного

возраста к другому. На одних этапах

изменения в психике могут происходят

медленно и постепенно, на других — быстро

и резко. Соответственно выделяются

стабильные и кризисные стадии

развития. Для стабильного пepиoдa характерно

плавное течение процесса развития, без

резких сдвигов и перемен в личности.

Происходят незначительные, незаметные

для окружающих минимальные изменения.

Они накапливаются и в конце периода

дают качественный скачок в развитии:

появляются возрастные новообразования.

Только сравнив начало и конец стабильного

периода, можно представить себе тот

огромный путь, который прошел ребенок

в своем развитии.

Стабильные периоды

составляют большую часть детства. Они

длятся, как правило, по нескольку лет.

И возрастные новообразования, появляющиеся

медленно и долго, оказывaютcя

устойчивыми, фиксируются в структуре

личности.

Кроме стабильных,

существуют кризисные периоды

развития. Л.С. Выготский рассматривал

чередование стабильных и кризисных

периодов как закон детского развития.

Кризисы, в отличие

от стабильных периодов, длятся недолго,

несколько месяцев, при неблагоприятном

стечении обстоятельств растягиваясь

до года или даже двух лет. Это краткие,

но бурные стадии, в течение которых

происходят значительные сдвиги в

развитии и ребенок резко меняется во

многих своих чертах.

Кризисные и

стабильные периоды развития чередуются.

Поэтому возрастная

периодизация Л.С. Выготского имеет

следующий вид: кризис новорожденности

– младенческий возраст (2 месяца — 1 год)

— кризис 1 года — раннее детство (1-3 года)

— кризис 3 лет — дошкольный возраст 7 лет

— кризис 7 лет — школьный вoзpacт (7 -13 лет)

- кризис 13 лет — пубертатный возраст

(13-17 лет) – кризис 17 лет.

Периодизация психического развития по д.Б. Эльконину

Д.Б. Эльконин

определил возрастные периоды

психического развития по характеру

изменения ведущих типов деятельности

ребенка в разных социальных ситуациях

его развития, т.е. на деятельностной

основе. Он выделил шесть ведущих видов

(типов) деятельности: 1)

непосредственно-эмоциональное общение

со взрослыми, 2) лредметно-манипулятивная

деятельность, 3) ролевая игра, 4) учебная

деятельность, 5) интимно-личное общение

и 6) учебно-профессиональная

деятельность.

Перечисленные

виды деятельности делятся на два типа:

Первый включает

группу деятельностей, внутри которых

происходит усвоение общественно

выработанных способов действий, т. е.

деятельностей в системе отношений

«ребенок — общественный предмет». Это

предметно- манипулятивная деятельность

ребенка paннeгo возраста, учебная

деятельность младшего школьника и

учебно-профессиональная деятельность

старшеклассника.Второй включает

группу деятельностей, внутри которых

происходит освоение норм отношений

между людьми, т.е. деятельностей в

системе отношений «ребенок — общественный

взрослый». Это непосредственно-эмоциональное

общение младенца, ролевая игра

дошкольника и интимно-личностное

общение подростка.

В деятельности

второго типа развивается

мотивационно-потребностная сфера, в

деятельности первого типа формируются

операционно-технические возможности

ребенка, т.е. интеллектуально-познавательная

сфера. Эти две линии образуют единый

процесс развития личности, но на каждом

возрастном этапе получает преимущественное

развитие одна из них. Так как ребенок

поочередно осваивает системы отношений

«человек — человек» и «человек — вещь»,

происходит закономерное чередование

и сфер, наиболее интенсивно развивающихся:

в младенчестве развитие мотивационной

сферы опережает развитие сферы

интеллектуальной, в следующем, раннем

возрасте мотивационная сфера отстает

и более быстрыми темпами развивается

интеллект и т.д.

Д.Б. Эльконин так

формулирует закон периодичности: «К

каждой точке своего развития ребенок

подходит с известным расхождением

между тем, что он усвоил из системы

отношений человек — человек, и тем, что

он усвоил из системы отношений человек

— предмет. Как раз моменты, когда это

расхождение принимает наибольшую

величину, и называются кризисами, после

которых идет развитие той стороны,

которая отставала в предшествующий

период. Но каждая из сторон подготавливает

развитие другой».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Тема: Периодизация психического развития

План.

1. Подходы к периодизации психического развития в возрастной психологии.

2. Периодизация психического развития Л. С. Выготского

Понятие о кризисе. Стабильные и кризисные периоды.

3. Периодизация психического развития Д. Б. Эльконина

Терминологический тезаурус: возраст, возрастная периодизация, кризисный период развития, критерии периодизации, принцип ведущей деятельности, принцип историзма, ведущий вид деятельности.

1. Подходы к периодизации психического развития ребёнка

Поиск научных основ периодизации психического развития ребенка выступает как коренная проблема возрастной психологии, от разработки которой во многом зависит стратегия построения целостной системы воспитания растущих людей.

Периодизация – разделение жизненного цикла на отдельные периоды или возрастные этапы.

Существуют различные точки зрения на процесс развития ребенка в целом.

Сторонники непрерывного развития утверждают, что процесс идет, не останавливаясь, не ускоряясь и не замедляясь; границ, отделяющих один этап от другого, нет. По мнению приверженцев дискретного развития, оно идет неравномерно, то ускоряется, то замедляется и имеет главный, ведущий фактор развития. Именно поэтому необходимо выделять стадии и этапы развития, которые будут качественно отличаться друг от друга. Считается, что дети последовательно проходят через все стадии развития, не пропуская ни одного этапа и не забегая вперед.

В настоящее время предпочтение отдается дискретной позиции развития детей, поэтому рассмотрим ее более подробно.

Известны два подхода к периодизации развития: стихийный и нормативный. Сторонники стихийного подхода полагают, что процесс развития складывается стихийно, под воздействием множества случайных факторов и обстоятельств, происходящих в жизни детей. Нормативным считается идеальный процесс развития с учетом всех влияющих факторов при правильной организации обучения и воспитания.

Л. С. Выготский выделял три группы периодизаций.

1. Для первой группы характерно построение периодизации на основе внешнего критерия, но связанного с самим процессом развития. Примером могут служить периодизации, созданные по биогенетическому принципу.

К. Бюлер,в своей периодизации,считал, что стадии развития ребенка — это инстинкт, дрессура, интеллект, ребёнок начинает что-либо осознавать после дошкольного возраста..

В периодизации Рене Заззосистемы воспитания и обучения совпадают с этапами детства: 0–3 года – раннее детство; 3–5 лет – дошкольное детство; 6-12 лет – начальное школьное образование; 12–16 лет – обучение в средней школе; 17 лет и старше – высшее и университетское образование.

П. П. Блонский предлагал строить периодизацию по смене зубов (физиологический признак) у детей выделять беззубое детство, молочнозубое и период постоянных зубов.

2. Для второй группы характерно то, что периодизации построены на основе одного, произвольно выбранного автором, внутреннего критерия.

3. Фрейдрассматривал развитие ребенка лишь через призму его полового созревания.

Периодизация Л. Колбергаоснована на изучении уровня морального развития.

В периодизации Э. Эриксонавыделяются восемь стадий человеческой жизни, которые представляют собой серию критических периодов.

Ж. Пиажепредложил возрастную периодизацию на основе изменений в умственном развитии детей.

3. Третья группа периодизаций выделяет периоды на основе существенных критериев, признаков.

К таким периодизациям можно отнести периодизацию В. И. Слободчикова, Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина.

Проблема выделения оснований возрастной периодизации остается актуальной и сегодня: отсутствие должных теоретических обоснований мешает решению вопросов о движущих силах психического развития, о том, каково фактическое психологическое содержание соответствующего возраста, каковы внутренние критерии для периодизации, выделения границ возрастов, какие реальные перемены в психике ребенка происходят под влиянием изменения его социальной ситуации.

Периодизация психического развития Л. С. Выготского

Рассматривая вопрос периодизации психического развития, Л.С. Выготский отмечал, что необходимо выделить объективные основания, указывающие на изменениевозраста и перехода ребенка на новый этап развития. Онввел понятия «психологические новообразования» и «социальная ситуация развития»(характер отношений между ребенком и обществом, которые складываются в данный период).

Л. С. Выготский считал, что исследование переходов от одного периода развития к другому дает возможность раскрыть внутренние противоречия развития. Центральным моментом при рассмотрении динамики психического развития был для Л.С. Выготского анализ социальной ситуации развития. Распад старой и возникновение основ новой социальной ситуации развития, по мысли Выготкого, и составляет главное содержание критических возрастов.

Выделяя два пути развития: критический (возникает внезапно, протекает бурно) и литический (спокойный), Выготский заметил, что критический период имеет позитивные сдвиги — переход от одних форм поведения к новым формам. Он выделил в нем три этапа:

1)предкритический — отказ от прежних форм отношений и поведения;

2) критический — идет поиск новых форм поведения;

3) посткритический — отработка усвоенных форм поведения.

Критический период может быть просто переходным при соответствующей ситуации развития и изменении отношений со взрослыми.

Кризисы – краткие, бурные стадии, в течении которых происходят значительные сдвиги в развитии.

Л. С. Выготский выделял в качестве критических периодов детства возраст около 1 года, 3 года, 6-7 лет, период новорожденности и подростковый период.

Чередование стабильных и критических периодов по Л. С. Выготскому

Кризис новорожденности.Младший возраст (2 месяца — 1 год). Противоречия между максимальной социальностью младенца и минимальными возможностями общения.

Кризис 1 года.Раннее детство (1-3 года). Деятельность «серьезная игра», предметно-орудийная. Появляются жест, ходьба, речь.

Кризис 3 лет.Дошкольный возраст (3-7 лет). Тенденция к эмансипации (отделению от взрослого) и тенденция не к аффективной, а к волевой форме поведения. Возникновение «Я сам».

Кризис 7 лет.Школьный возраст (8-12 лет). Утрата детской непосредственности из-за дифференциации внутренней и внешней жизни. Возникновение обобщений, логики чувств, переживания приобретают смысл, появляется самооценка.

Кризис 13 лет.Пубертатный возраст (14-18 лет). Чувство взрослости — ощущение своей личности, развитие самосознания.

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

©2015-2020 poisk-ru.ru

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2016-08-07

Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Источник