Критические периоды эмоционального развития ребенка

Критические периоды онтогенеза.

В процессе индивидуального развития имеются критические периоды, когда повышена чувствительность

развивающегося организма к воздействию повреждающих факторов внешней и внутренней среды. Это обусловливает

повышенный риск возникновения любых заболеваний, в том числе психических, и способствуют утяжелению их

течения. Критические периоды представляют собой короткие отрезки времени, характеризующиеся бурными

изменениями функционирования организма, общей и психической реактивности.

Развитие психоневрологических функций ребенка происходит не одновременно, а гетерохронно по мере развертывания

онтогенеза и роста ребенка. Одни функции развиваются параллельно, относительно независимо друг от друга, другие

последовательно, путем преемственной перестройки сменяя или обогащая предыдущие функциональные возможности.

Возникновение критических периодов развития контролируется эндогенно, генетической программой, которая в

определенной стадии онтогенеза определяет срок перестройки конкретной функциональной системы и готовность ее к

данной перестройке.

Триггерными, пусковыми факторами критического периода являются факторы как внутренней среды, так и внешней.

Предлагаемая схематичная последовательность критических периодов достаточно условна, она не претендует на

учет всех функциональных превращений, которыми заполнен каждый час, день, неделя, месяц жизни маленького

ребенка. Однако, она четко отражает этапы возрастающей степени активности взаимодействия организма с внешним

миром, а также ключевое функциональное назначение и преемственность возрастных периодов.

1. Первые 2 часа жизни — в связи с разрывом «пуповинного» контакта с матерью происходит постепенное

освобождение организма новорожденного от биологически активных веществ, осуществляющих регуляцию

жизнедеятельности плода в период родов (уже упомянутая интранальная гибернация плода или, проще, — «родовой

наркоз»); начало воздействия внеродовых внешних и внутренних факторов (гравитация, световые, звуковые и

тактильные раздражители, интенсивная сигнализация от начавших новый внеутробный способ функционирования

легких, желудочно-кишечного тракта, сердца и кровеносных сосудов).

2. От 2 до 12 первых часов жизни — «имитационный» период (период подражательных автоматизмов),

характеризуется, как уже было отмечено, высокими функциональными возможностями «внеутробного плода»,

вынесенными в первые часы постнатального периода. В эти первые часы жизни, «прощальные» для навыков,

приобретенных плодом в утробе матери, ребенок сохраняет способность удерживать головку, прослеживать глазами за

окружающими, копировать некоторые движения врача или матери.

3. Первая неделя жизни — первичная «настройка» жизненно важных функций в качественно новых

внеутробных условиях (первичная стабилизация дыхания, работы сердца и сосудов, акта сосания и пищеварения). В

этот период у некоторых детей могут отмечаться значительные колебания частоты дыхания и пульса, артериальное

давление, например, может подниматься до 200 мм рт. столба, а затем снижаться до 50-60 мм. Одновременно

окончательно утрачиваются внутриутробные автоматизмы, кроме базисных — автоматизмов сосания и шагового.

Новорожденный уже не видит, крайне обеднение реагирует на другие внешние раздражители. Зато он постепенно

выходит из «стресса», вызванного сверхмощным воздействием постнатальных факторов внешней и внутренней сред.

4. От второй до 8-12 недель — критический постнатальный период — первый период обучения после рождения.

Относительно стабилизированы жизненно важные функции, анализаторы мозга, воспринимающие «сигналы» внешней и

внутренней среды, «настроены», адаптированы к новым условиям жизни. Начинается первичный период отражения

внешней среды, который характеризуется запуском в мозге процесса интенсивного ветвления дендритного дерева,

формированием новых синаптических связей между нейронами. Увеличивается масса мозгового вещества,

преимущественно в тех отделах мозга, которые принимают на себя поступающую информацию, и этим обеспечивается

выполнение задачи обеспечения первоочередных, базисных функций.

Мозг отражает собой внеутробные воздействия на ребенка. В этот период ребенок «учится» видеть и слышать

лишь то, что случайно попадает в поле его зрения и слуха, а в конце критического постнатального периода начинает

немножко следить, следовать глазами и головой за увиденным или услышанным. Появляется навык удерживать голову

в вертикальном положении, постепенно разжимаются кулачки и кисть готовится к навыку схватывания. Но еще нет

активного поиска раздражений, активного общения с внешним миром.

5. От 3 до 18 месяцев — период, называемый стадией первичного развития сенсорной (воспринимающей)

системы. Развитие двигательных навыков открывает впервые возможность активного контакта со средой. Появляется

активный поиск глазами игрушки ,матери. Кисть схватывает, рука тянется в рот. В 5-6 месяцев ребенок начинает сидеть

и вертикальное положение тела дает новый толчок к развитию: увеличивается обзор помещения, ребенок гулит,

издает звуки, отражающие определенные эмоции, отрицательные или положительные, берет в руку нужный предмет и

рассматривает его, дифференцирует людей, любимые и нелюбимые игрушки.

Этот период характеризуется освоением многих важнейших навыков, ребенок последовательно овладевает

способностью активно видеть и слышать, держать голову, ползать, сидеть, стоять, ходить, а в конце — понимать

обращенную речь и сознательно произносить отдельные слова, однако, основным является приобретение способности

активно взаимодействовать с окружающей средой. В этом же периоде происходит постепенное постнатальное развитие

и дифференциация шагового автоматизма в виде «высвобождения» движений рук и ног от положения головы и шеи,

начинается «высвобождение» движений ног от положения рук.

С началом активного перемещения сперва в виде ползания, а к концу года и в виде ходьбы восприятие

окружающего мира становится активным и избирательным — произвольно избирательным. Возникает готовность к

переходу к следующему периоду. Ребенок способен, увидев или услышав сигнал, повернуть в нужную сторону глаза, а

затем и голову, протянуть к источнику сигнала руку, а если дотянуться невозможно, то подползти или подойти и взять

рукой нужный предмет по общей схеме: увидел (или услышал) — повернул взор и голову, узнал — захотел захватить —

протянул руку — подошел (подполз), схватил рукой — и, чаще всего, поднес ко рту.

6. От 1,5 до 3 лет — период, который можно назвать началом приобретения персонального жизненного опыта.

Главное — появляется осознанная фразовая речь. В мозге формируется межполушарная асимметрия, возникает

доминантное полушарие, концентрирующее в себе основные речевые функции. Развитие импрессивной и

экспрессивной речи имеет решающее значение для социального общения, становления коммуникативных функций.

Вместе с появлением речи приобретается возможность различать, дифференцировать реальные предметы и события от

их символов. Одновременно угасает активность сосательных автоматизмов, которые становятся помехой для

становления речи.

В этот период возникают первые впечатления, память о которых сохраняется на всю жизнь, отсюда идет первый

отсчет воспоминаний о детстве, об участии ребенка в окружающих событиях жизни. Дифференцируется представление

о собственном «Я», ребенок отграничивает себя от окружающих людей, определяется профиль будущих отношений с

родителями, чужими взрослыми, сверстниками, с животными. В мозге в этот период в основном завершается «монтаж»

двигательной системы и анализаторных центров, отбираются наиболее эффективные межнейрональные контакты.

Начинается выработка конкретных двигательных автоматизмов, предназначенных для конкретных жизненных ситуаций.

7. От 3 до 6 лет — дошкольный период. Движения становятся более четкими, начинает создаваться

индивидуальный двигательный «облик» ребенка, характерные позы, мимика, жесты, совершенствуется работа

анализаторов (зрительного, слухового, обонятельного и вкусового, кожной чувствительности), постепенно формируется

личный опыт восприятия, индивидуальные особенности оценки окружающего, некоторые черты характера.

Совершенствуется крупная моторика ног, ребенок учится подпрыгивать вначале на двух, а затем на одной ноге

(правой, потом левой).

В конце этого периода основные системы и центры мозга практически готовы к началу школьного обучения,

интенсивного пополнения запаса знаний и навыков. Развивается мелкая моторика кисти, развивается и при этом

окончательно разобщается шаговый автоматизм, функции руки «высвобождаются» от влияния ног. Создаются реальные

условия для освоения навыка письма. Ребенок готов к школьному обучению.

8. Школьный возраст характеризуется не только усвоением программных знаний, но также овладением

навыка абстрактного мышления, формированием собственного образа мыслей; здесь впервые ребенок становится

членом коллектива, учится подчинять или согласовывать личные интересы с общественными, определяются духовные

качества личности.

9.Наконец, после 11 — 13 лет с некоторым опережением у девочек по сравнению с мальчиками начинается

период полового созревания, который не только внешне изменяет ребенка, но сопровождается серьезными

перестройками в обмене веществ, эмоциональном фоне, поведении и др.

В каждом из этих периодов программа развития мозга и его функций будет выполнена полностью лишь в том

случае, если обеспечены адекватные средовые воздействия (или условия), и отсутствуют вредоносные влияния или

факторы, препятствующие или тормозящие развитие, наконец, если предшествующие этапы развития были пройдены

правильно и своевременно. Как уже было отмечено, факторы внешней среды являются не просто окружением, с

благоприятными или неблагоприятными условиями для развития ребенка и его нервной системы, но, самое главное, —

стимулируют развитие той или иной функции мозга, обеспечивают запуск дендритного ветвления и увеличение массы

мозгового вещества в области мозга, соответствующей этой функции. Иными словами, внешние сигналы не только

способствуют отражению мозгом окружающей среды и адаптации к ней, но, что немаловажно, дают конкретный стимул

к самоувеличению массы мозга, к его физическому росту.

Важно не только наличие необходимых средовых воздействий, но, главное, своевременность их наличия. Чем

моложе ребенок, тем интенсивнее идет созревание мозга, тем быстрее сменяются внешние условия и тем важнее

своевременность их появления. Опоздание приводит нередко к непоправимым последствиям или к изменениям в мозге,

требующим длительного настойчивого лечения. Поэтому врач (педиатр, детский невролог) должен заранее

позаботиться о подготовке среды к «приходу в нее» растущего ребенка. Условия среды характеризует не только

помещение и человеческое окружение, в котором находится ребенок, но и отношение к нему окружающих людей,

прежде всего матери, висцеральные функции ребенка, нормальное пищеварение и дыхание, нормальный состав

действующих в этот период молекулярных факторов роста и созревания мозга.

Так же вас может заинтересовать:

- Этапы развития речи.

- Развитие ребёнка от 0 до года.

Источник

Рождение ребенка всегда связано с хлопотами, причем не всегда они носят только приятный характер. По мере взросления своего чада, родители наблюдают серьезные метаморфозы, происходящие в его поведении, отношении к ним и развитии в целом. Послушный и милый малыш резко превращается в требовательное, эгоистичное и ни на что не реагирующее существо, нормальное общение с которым становится невозможным.

Кажется, кроме дедовских методов воспитания ничто не может справиться с ситуацией в пользу родителей.

Но альтернативные методы, есть, главное, это изучить и понять, что представляют собой критические периоды развития вашего ребенка, как они начинаются, в чем проявляются, и как их легче пережить.

Но альтернативные методы, есть, главное, это изучить и понять, что представляют собой критические периоды развития вашего ребенка, как они начинаются, в чем проявляются, и как их легче пережить.

Самыми сложными периодами в жизни каждого ребенка являются его 3-х и 7-ми летний возраст.

Да, существуют и промежуточные этапы становления, но, обычно, они не сопровождаются существенными проблемами.

Начиная с 1-го года своей жизни и до трех лет, ребенок становится не таким беспомощным, как это было сразу после рождения. Он уже активно участвует в жизни всей семьи, способен к общению и имеет личные стремления. Малыша интересует все, что происходит вокруг, он без конца задает вопросы и даже пытается сам дать на них ответы.

В это время в его сознании происходят следующие перемены:

- Ребенок осознает, к какому полу он принадлежит, и начинает понимать, чего ждут от девочки и от мальчика, если говорить о форме поведения;

- Начинает формироваться самосознание. Чадо оценивает собственные поступки, и уже знает, какие из них заслуживают похвалу, а за какие можно понести наказание;

- Активно пополняется словарный запас, благодаря чему у ребенка появляется возможность точнее выражать свои мысли и желания, воспринимать информацию и интерпретировать ее;

- Чадо начинает изыскивать новые пути взаимодействия с предметами, незнакомыми ему до этих пор. По сути, происходят постоянные эксперименты, а в его голове возникает осознание того, что мир существует независимо от его желаний. В жизни ребенка наступает момент обособленности и отдаленности от остальных людей и предметов. Он – центр Вселенной;

- Диапазон страхов становится все шире. Это происходит из-за того, что расширились умственные возможности, и получен новый жизненный опыт. К примеру, ребенок знает – предметы могут исчезать, и боится, что однажды исчезнет и он;

- Происходит освоение языка ощущений.

Первый серьезный критический период развития ребенка 1-3 лет имеет следующие признаки:

- Острая заинтересованность своим отражением;

- Озадаченность внешностью, проявление интереса к нарядам;

- Малыш становится в прямом смысле неуправляемым, в нем просыпается ярость и опровержение любой коррекции его поведения;

- На этом этапе развития особо четко просматривается негативизм. Ребенок не реагирует не на содержание предложения, а на то, что оно исходит от взрослых. Причем отрицание будет в любом случае, даже если предложенное ему нравится;

- Тотальное упрямство. Это действительно критический симптом, который проявляется следующим образом: чадо настаивает на чем-то совершенно не потому что желает этого, а потому что оно это уже потребовал один раз, и не в состоянии разорвать связь со своим первичным решением. Интересен тот факт, что в этом плане период касается только близких людей. Окружающих и других детей упрямство не затрагивает;

- Строптивость, направленная против того, как складывалась его жизнь до трех лет, и каким доселе был воспитательный процесс;

- На данном этапе психического развития ребенок бунтует и протестует, постоянно воюет с взрослыми, и демонстрирует симптом обесценивания значимости родителей и их опеки;

- Ревность по отношению к другим детям в семействе и деспотизм. Последний проявляется в виде повышенной требовательности и желании заставить родителей незамедлительно выполнять все желания.

Родителям, которые первый раз сталкиваются с кризисом 1-3 лет, можно посоветовать сделать все, чтобы малыш стал самостоятельным.

Родителям, которые первый раз сталкиваются с кризисом 1-3 лет, можно посоветовать сделать все, чтобы малыш стал самостоятельным.

Любые попытки полностью ограничить симптомы автономности, наказания за поведение и высмеивание поступков могут сделать детскую личность неуверенной и стыдливой.

Все критические симптомы затянутся, если взрослые будут практиковать постоянные запреты или тотальную вседозволенность.

Как только семья испускает облегченный вздох, знаменующий окончание сложного периода трехлетнего ребенка, в его жизни начинается новый, еще более сложный этап становления.

Дошкольный период – это стадия детства, которая характеризуются следующими проявлениями формирования личности:

- теряется непосредственность;

- появляется манерность и скрытность;

- возникает привычка не рассказывать о чем-то плохом или тревожащем, малыш становится замкнутым и неуправляемым;

- переживания наполняются смыслом.

Все 7-милетние критические периоды подросткового периода и детства имеют в основе обобщенные переживания. У детей появляется внутренняя жизнь, и все его поведение ориентируется только на нее.

Чаду нужно поскорее влиться в общество: пойти в сад, вступить в школу, начать посещать кружки и прочие организации, которые заставляют выполнять полезные и необходимые действия.

Конечно, есть специальные правила поведения и каноны, которые помогают родителям с минимальными потерями пережить все периоды детства их ребят. Но, все они отдают сухостью и строгостью, тогда как каждый малыш – это индивидуальность, и применять к нему стандартные подходы не всегда есть правильно.

Намного целесообразней заранее изучить все периоды становления малыша, и разработать собственную семейную тактику поведения, наполненную вниманием, заботой и любовью.

Источник

Кризис

новорожденного

отделяет эмбриональный период развития

от младенческого возраста, происходит

скачкообразная смена условий развития

в акте рождения, когда новорожденный

попадает в совершенно новую среду,

которая изменяет весь строй его жизни.

Именно в этот период больше, чем в любой

из последующих кризисов, ясно, что

развитие, по своей сути, есть процесс

образования и развития нового.

Кризис

одного года

связан с тем, что ребенок начинает

ходить. У него освобождаются руки для

манипулирования различными предметами

и исследования их, расширяется кругозор,

появляется возможность развития

зрительно-двигательной координации;

вместе с тем ребенок начинает овладевать

речью. То есть, встав на ножки, ребенок

приобретает новые возможности для

познания окружающего мира и себя в нем.

Кризис

трех лет

характерен тем, что к этому возрасту у

ребенка развивается речь, возникают

новые характерные черты личности,

связанные с ощущением собственного

«Я»,

выделения

себя из окружающего мира. Изменяется

характер взаимоотношений ребенка с

окружающими его людьми. Ребенок пытается

проявить свою самостоятельность,

отстаивает себя, свои чувства, желания.

Благодаря речи и диалоговому общению

со взрослыми и сверстниками появляются

новые возможности познания окружающего

мира. Теперь мир познается опосредствованно,

не только с помощью действий, но и, это

главное, с помощью слова. Неслучайно

именно этот возраст называют периодом

первичной социализации (Рыбалко, 1992).

Кризис

шести-семи лет

связан с появлением новых психических,

физических и социальных возможностей.

Ребенок физически окреп, у него развита

зрительно-двигательная координация,

ребенок может управлять тонкой моторикой

рук, сформированы первичные понятия о

предметах и явлениях окружающего мира,

ребенок может логически рассуждать и

воспринимать логические объяснения

окружающих, растет его самостоятельность,

он может себя обслуживать, контролировать

и регулировать свое поведение.

То

есть организм ребенка и его психика

готовы к освоению новых способов познания

действительности, к новым отношениям

с окружающими людьми и с миром в целом.

Именно в этом возрасте проводится

диагностика «готовности

ребенка к школе»,

то

есть готовности к организованной,

структурированной, требующей определенных

физических и психических усилий

деятельности.

Кризисы

по Выготскому

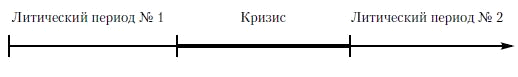

Переход

от одного литического периода к другому

характеризуется кризисами. «В

этих периодах на протяжении относительно

короткого времени (несколько месяцев,

год или, самое большое, два) сосредоточены

резкие капитальные сдвиги и смещения,

изменения и переломы в личности ребенка.

Ребенок в очень короткий срок меняется

весь в целом, в основных чертах личности».

Далее

в своей работе Л. С. Выготский отмечает

следующие особенности критических

периодов.

С

одной стороны, кризисы характеризуются

незаметным внешне началом и окончанием,

а с другой — наличием кульминационной

точки, в которой кризис достигает своего

наивысшего обострения. Это обострение

кризиса достигается чаще всего где-то

в середине этого периода. Таким образом,

период кризиса состоит из трех этапов:

начала кризиса, его резкого обострения

и окончания.В

критические периоды большинство детей

обнаруживает трудновоспитуемость.

«Дети

как бы выпадают из системы педагогического

воздействия, которая совсем недавно

обеспечивала нормальный ход их воспитания

и обучения»

У

детей школьного возраста часто

обнаруживается снижение успеваемости,

ослабление интереса к учебе, ухудшение

работоспособности, наличие конфликтов

с окружающими, хотя такие особенности

наблюдаются далеко не у всех людей. В

критические периоды ребенок меняется

не относительно других детей, а

относительно собственного развития в

стабильные периоды. Именно в эти периоды

необъяснимым образом пропадает

«одаренность».

Еще

недавно ребенок рвался к мольберту и

выдавал «шедевры»,

то

сегодня ничего не проявляется.Следующей,

наиболее важной особенностью критических

периодов, по мнению Л. С. Выготского,

является негативный характер развития.

Здесь не происходит дальнейшего движения

вперед, приобретения новых черт,

свертываение, распад и разложение

качеств, сформированных в предыдущий

период.

«Ребенок

в критические периоды не столько

приобретает, сколько теряет из

приобретенного прежде. Наступление

этих возрастов не отмечается появлением

новых интересов ребенка, новых стремлений,

новых видов деятельности, новых форм

внутренней жизни. Ребенок, вступающий

в периоды кризиса, скорее характеризуется

обратными чертами: он теряет интересы,

вчера еще направляющие всю его

деятельность, которая поглощала большую

часть его времени и внимания, а теперь

как бы замирает; прежде сложившиеся

формы внешних отношений и внутренней

жизни как бы запустевают. Л. Н. Толстой

образно и точно назвал один из таких

критических периодов детского развития

„пустыней отрочества»».

Но

негативное содержание развития в

переломные периоды — это всего лишь

обратная сторона позитивных изменений

личности, составляющих основной смысл

любого критического периода.

Теоретическое

и экспериментальное исследования

литических и критических периодов

сквозь призму центрального психологического

новообразования позволяют выделить их

структуру и закономерности развития в

детском онтогенезе.

Начало

стабиль

ного

периода связано с окончанием предшествующего

этому периоду кризиса. Самое главное,

что происходит в критические возрасты,

подчеркивал Л.С. Выготский, выражается

в новообразовании кризиса. При этом

есть экспериментальные основания

говорить, что новообразование кризиса

связано с возникновением нового

самосознания. Это утверждение может

быть подкреплено указанием Л.С. Выготского,

например, о новообразовании кризиса

одного года, который он связывал с

сознанием «прамы»

Итак,

по окончании критического периода (по

терминологии Л.С. Выготского – в пост

критический период) у ребенка появляется

но вое самосознание, выражающееся прежде

всего в особенностях самовосприятия и

отношении к самому себе. Развитие в

посткритический период связано с

изменением этого нового самосознания.

13

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник