Классификация отклонения психического развития ребенка

Классифицирование как особый метод научного познания мира

- Объект изучения любой науки выступает, как правило,

в многообразных своих проявлениях. Явления живой природы: - химические,

- физические,

- социальные,

- языковые,

- астрономические,

- исторические,

- психологические и т. п.

бесконечны в своем многообразии. - Стремление упорядочить разнообразие изучаемых явлений воплощается в процессе их классифицирования, предоставляющего собой особый метод научного познания мира.

Многообразие психических сторон, свойств, причин нарушений

Отклонения в развитии также многообразны и весьма вариативны. Природа необыкновенной множественности нарушений в развитии кроется, прежде всего, в многообразии самих причин, способных вызвать эти нарушения. Кроме того, психика и, соответственно, процесс ее развития имеют бесконечное количество сторон и свойств, каждое из которых может быть нарушено.

Пересечение и взаимодействие этих 2-ух бесконечных рядов и дают множество вариантов отклонений в развитии

, как уже описанных, так еще и неизвестных.

В силу этого

возникает острая проблема внести определенный порядок в это многообразие

. Именно поэтому не случайно в специальной психологии

существовало и существует немало разных классификаций отклонений

в развитии, и попытки создания новых, более совершенных, не прекращаются и поныне.

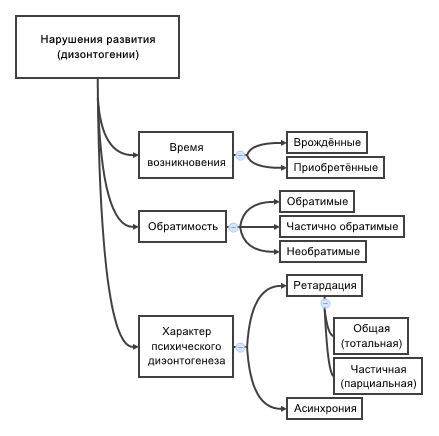

Классификация по признаку времени возникновения нарушения

Классификации отличаются друг от друга тем признаком или признаками, которые укладываются в качестве основы процесса классифицирования. Так, в качестве критерия для основы классификации можно взять:

- Признак времени возникновения нарушения

Тогда мы должны выделить 2-е большие группы дизонтогенеза: - Врожденные нарушения.

- Наследственные нарушения всегда врожденны,

но не все врожденные являются наследственными. - Приобретенные нарушения.

- Рано приобретенные;

- Поздно приобретенные.

Возрастная граница между ними может быть разной.

Классификация по свойству обратимости возникающих нарушений

Мы можем воспользоваться другим критерием, в качестве которого возьмем свойство обратимости возникающих нарушений.

В этом случае мы вправе выделить 3 группы дизонтогенеза:

- Обратимые,

- Необратимые,

- Частично обратимые.

Тут же отметим, что

разные классификации, созданные на основе разных критериев, могут между собой «не стыковаться» или трудно соотноситься

. Один и тот же ребенок в разных классификациях попадает в совершенно разные, качественно отличные друг от друга группы. Это связано с тем, что

разные классификации создаются для совершенно различных целей

— исследовательских и практических.

Классификация по этиологическому фактору нарушения (причина)

Продолжая говорить о типах классификации, необходимо упомянуть о таких ее разновидностях, где в качестве основного критерия используется этиологический фактор, — главная причина возникновения того или иного нарушения в развитии.

Традиционно с точки зрения клинико-психологического подхода

выделение 2-ух больших групп нарушений в развитии.

Одна из них обозначается термином ретардация,

под которым понимается замедление,

отставание психического развития любого происхождения.

Выделяются 2 разновидности ретардации:

- Ретардация

- Общая (тотальная)

- Частичная (парциальная).

Другая большая группа нарушений в развитии называется асинхрония, представляющая многообразные их варианты, для которых характерно сочетание:

- Асинхрония

- неравномерность в развитии (гетерохронность),

как вполне нормального его свойства, - несвоевременность формирования

тех или иных психических функций и сторон психики.

Классификация по основным критериям нарушения развития

Несложно понять, что

в качестве основополагающих критериев в данной классификации использованы признаки темпа психического развития и последовательности формирования разных сторон

психической деятельности (схема 5.1).

Выделяя разные стороны психического функционирования

, мы тем самым

получаем определенные критерии для классификаций отклонений

от нормального развития. Так, можно говорить о регуляторных и исполнительских функциях психики и, соответственно, о преимущественных нарушениях в той и другой сферах.

Эмпирические практикоориентированные классификации

Помимо научных, теоретических классификаций, не менее популярны так называемые эмпирические практикоориентированные классификации, в основу которых укладывается не заранее заданный критерий, а наиболее часто встречающиеся признаки, которые группируются по степени сходства. Эмпирические классификации также множественны и в силу своей практической направленности более популярны. Так, одна из них выделяет следующие группы отклонений в развитии (или группы детей с отклонениями в развитии):

- Дети с сенсорными речевыми и двигательными нарушениями.

- Дети с задержкой психического развития.

- Дети с астеническими, реактивными состояниями

и конфликтными переживаниями. - Дети с психопатическими

психопатоподобными формами поведения. - Умственно отсталые дети.

- Дети с начальными проявлениями психических заболеваний.

Нетрудно заметить

отсутствие единого или единых критериев в образовании групп

, что вполне типично для эмпирических классификаций.

В современной литературе без особого труда можно найти немало подобных эмпирических классификаций, наиболее популярной из которых, судя по числу ссылок в научных публикациях, является классификация В. В. Лебединского, в которой выделяется 6 форм дизонтогенеза.

- Психическое недоразвитие.

- Задержанное развитие.

- Поврежденное развитие.

- Дефицитарное развитие.

- Искаженное развитие.

- Дисгармоническое развитие.

В науке не всегда есть необходимость создавать абсолютно новую классификацию.

Иногда продуктивнее бывает изменить, расширить, уточнить уже созданную и существующую классификацию

. Примером последнего может служить предпринятая Н. Я. Семаго и М. М. Семаго попытка дальнейшего развития выше приведенной классификации В. В. Лебединского.

Источник

Характер дизонтогенеза зависит от определенных психологических параметров:

— особенностей функциональной локализации нару

шения. В зависимости от нарушения выделяются два

основных вида дефекта — частный (недоразвитие

или повреждение отдельных анализаторных систем)

и общий (нарушения регуляторных корковых и под

корковых систем);

— времени поражения. Чем раньше произошло пора

жение, тем больше вероятность психического не

доразвития;

— взаимоотношения между первичным и вторичным

дефектом. Первичные нарушения вытекают из био

логического характера дефекта (нарушение слуха,

зрения при поражении анализаторов; органическое

поражение мозга и т.д.), вторичные нарушения воз

никают опосредованно в процессе аномального раз

вития;

— межфункциональных взаимодействий. К ним отно

сятся механизмы изоляции, патологической фик сации, временные и стойкие регрессии, которые играют большую роль в формировании различных видов асинхронии развития.

Перечисленные психологические параметры по-разному проявляются при различных видах дизонтогенеза. В.В. Лебединскийпредставил следующие варианты дизонтогенеза.

1. Дизонтогенез по типу общего стойкого недоразвития.

Для этого варианта типично раннее время поражения,

когда наблюдается выраженная незрелость мозговых систем. Типичный пример стойкого недоразвития — олигофрения.

2. Задержанное развитие. Оно характеризуется замедленным темпом формирования познавательной деятельности и эмоциональной сферы с их временной фиксацией на

более ранних возрастных этапах. Варианты задержанного развития: конституционный, соматогенный, психогенный,

церебральный (церебрально-органический).

3. Поврежденное развитие. В этиологии поврежденногоразвития наследственные заболевания, внутриутробные,

родовые и послеродовые инфекции, интоксикации и

травмы центральной нервной системы, но патологиче

ское воздействие на мозг идет на более поздних этапах

онтогенеза (после 2—3 лет). Характерная модель повреж

денного развития — органическая деменция.

4. Дефицитарное развитие. Этот вид связан с тяжелыми

нарушениями отдельных анализаторных систем (зрения,

слуха, речи, опорно-двигательного аппарата).

5. Искаженное развитие. Наблюдаются сложные соче

тания общего недоразвития, задержанного, поврежден

ного и ускоренного развития отдельных психических функций. Характерным примером является ранний детский

аутизм (РДА). Аутизм проявляется в отсутствии или значительном снижении контактов, в «уходе» в свой внутренний мир.

6. Дисгармоничное развитие. Наблюдается врожденная

либо рано приобретенная стойкая диспропорциональность

психического развития в эмоционально-волевой сфере.

Характерная модель дисгармоничного развития — психопатия и патологическое формирование личности.

В практической деятельности специалисты предпочитают классификацию Б. П. Пузанова и В.А. Лапшина.

К первой группе в этой классификации относятся дети с нарушениями слуха и зрения. Всех детей с недостатками слуха делят на две группы:

— глухие (неслышащие) — с тотальным (полным) вы

падением слуха или остаточным слухом, который не мо

жет быть самостоятельно использован для накопления

речевого запаса. Среди неслышащих детей различают: а)

неслышащих без речи (ранооглохших); б) неслышащих,

сохранивших в той или иной мере речь (позднооглохших).

У неслышащих детей понижение слуха от 75—80 дБ;

— слабослышащие (тугоухие) — с частичной слуховой

недостаточностью, затрудняющей речевое развитие, но

сохраняющей возможность самостоятельного накопления

речевого запаса при помощи слухового анализатора.

У слабослышащих понижение слуха от 20—75 дБ.

Всех детей со стойкими дефектами зрения делят на две группы:

— слепые (незрячие) — с полным отсутствием зри

тельных ощущений или сохранившимся светоощущени-

ем либо остаточным зрением (с максимальной остротой

зрения 0,04 на лучше видящем глазу с применением обыч

ных средств коррекции — очков);

— слабовидящие — с остротой зрения на лучше видя

щем глазу от 0,05—0,4 (с применением очков).

Ко второй группе относят детей умственно отсталых и с ЗПР.

Умственная отсталость — стойкое нарушение познавательной деятельности в результате органического поражения головного мозга. Она выражается в.двух формах: олигофрении и деменции.

Олигофрения проявляется на более ранних этапах онтогенеза (до 1,5—2 лет), деменция (распад психики) — на более поздних этапах онтогенеза (после 1,5—2 лет). Деменция может быть выражена в двух вариантах: резиду-альная (остаточная) и прогредиентная (прогрессирующая).

Выделяют три степени интеллектуального недоразвития: идиотия (самая тяжелая степень), имбецильность (более легкая по сравнению с идиотией), дебильность — наиболее легкая степень (по сравнению с идиотией и имбецильностью).

В последние годы предпринимаются попытки провести более дифференцированную классификацию степеней интеллектуальной недостаточности, поэтому в основном пользуются классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с применением шифров, обозначающих степень интеллектуального нарушения:

317.00 — легкая степень умственной отсталости;

318.00 — умеренная умственная отсталость;

318.10 — выраженная умственная отсталость;

318.20 — глубокая умственная отсталость.

Детей с ЗПР подразделяют на четыре подгруппы: конституционного происхождения или гармонический инфантилизм; соматогенного происхождения; психогенного происхождения; церебрастенического характера.

К третьей группе относятся дети с тяжелыми нарушениями речи (логопаты). Все виды речевых нарушений можно разделить на две большие группы: нарушения устной речи (дисфония, брадилалия, тахилалия, заикание, дис-лалия, ринолалия, дизартрия, алалия, афазия); нарушения письменной речи (дислексия, дисграфия).

К четвертой группе относятся дети с нарушениями опорно-двигательной системы. Основной контингент этой категории — дети, страдающие детским церебральным параличом (ДЦП). ДЦП — заболевание незрелого мозга, которое возникает под влиянием различных вредных факторов, действующих в период внутриутробного развития, в момент родов и на первом году жизни ребенка.

К пятой группе относятся дети со смешанным (сложным) дефектом, например: умственно отсталые неслы-шащие или слабослышащие; умственно отсталые слабовидящие или незрячие; слепоглухонемые и т.п.

К шестой группе относятся дети с искаженным развитием — психопатией (стойкий дисгармонический склад психики), патологией влечений.

О.В. Трошин(2000) предложил следующую системно-психологическую классификациюотклонений в развитии.

1. Психосенсорные: нарушения слуха, нарушения зрения.

2. Аффективные: аутизм, психопатии.

3. Когнитивные: интеллектуальная недостаточность (ум

ственная отсталость), задержка психического развития.

4. Психомоторные: речевые нарушения, нарушения

опорно-двигательного аппарата.

ДЕПРИВАЦИЯ

Одной из причин отклонений в развитии является деп-ривация или изоляция.

Депривация — это ограничение определенных функций организма, ведущее к задержке их развития. Такое ограничение может вызываться как аномалией отвечающей за эту функцию системы, так и отсутствием внешних условий для реализации функции. Выделяют следующие формы депривации: сенсорная, интеллектуальная, социальная.

Сенсорная депривация.Она связана с нарушениями зрения и слуха у ребенка, что изменяет нормальное взаимодействие биологических, психологических и социальных факторов в его психическом развитии. Прежде всего, нарушается биологическое созревание структур мозга в условиях выраженной сенсорной депривации (изоляции).

Известно, что созревание ЦНС зависит не только от генетического фактора, но и от внешних воздействий. Они воспринимаются сенсорными системами и в виде афферентной информации передаются на центральные отделы анализаторов.

Ограничение специфической сенсорной информации, афферентации вызывает депривационный (изолирующий) эффект в сетях корковых нейронов. В частности, в зрительной зоне коры головного мозга при слепоте отмечается гибель части нейронов, нарушаются имеющиеся связи между сохранившимися нейронами; у других нейронов снижается общий уровень их функционирования.

В результате взаимодействия в нейронной сети нарушается и в ответ на внешнее воздействие не формируется такой же общей реакции, как в норме при аналогичных условиях. Уменьшение числа и ослабление функцио нальных связей в проекционных отделах сенсорных систем вызывает не только их дефицитарность, но и вызывает нарушение и высших психических функций, и ин-тегративной функции мозга. Это оказывает отрицательное влияние на сенсомоторное развитие, формирование когнитивных функций.

Известно, что структура мозга, его вес, форма, выраженность, локализация извилин, борозд на 50% формируются к году жизни и еще на 50% к 20—25 годам. Резкое снижение поступления афферентной информации по определенной сенсорной системе вызывает недоразвитие соответствующих зон мозга, куда эта информация проецируется и под действием которой происходит их развитие. В норме специфическая информация запускает генетические механизмы выработки белков, ферментов, медиаторов, участвующих в синтезе связей между нейронами.

Неспецифическая афферентация оказывает также энергезирующее воздействие, сообщая неспецифическую энергию для реализации этих функций нейронов. Поэтому наиболее выраженное недоразвитие наблюдается при врожденной или возникающей до года сенсорной депри-вации, когда отмечаются выраженные структурные нарушения как в проекционной зоне мозга, так и вторично связанных с ней ассоциативных зонах.

Зрительная информация составляет 90% от всей информации, поступающей в организм человека, поэтому ее недостаток вызывает понижение общего уровня функционирования мозга. При этом отмечается снижение эмоционального фона настроения, внимания, памяти и других психических процессов.

Любая сенсорная информация оказывает также неспецифическую активацию через ретикулярные структуры мозга на все функциональные системы. В результате происходит недоразвитие энергезирующих структур, в результате чего вторично страдает эмоционально-мотива-ционная сфера с ограничением эмоциональных проявлений, изоляцией своих потребностей, упрощением мотиваций, снижением мимической экспрессии. Снижается функция внутренних органов с формированием физического недоразвития. Сенсорная депривация влечет за собой социальную изоляцию ребенка, страдают коммуникативная функция, общение, учебная деятельность. Это еще более утяжеляет как нейрофизиологические нарушения, так и психологические отклонения в развитии.

Интеллектуальная депривация.Ребенок, оказавшись в условиях искусственной сенсорной изоляции, когда ограничивается поступление информации от родителей, от окружающей социальной среды, от сверстников, оказывается без формирующих интеллект воздействий. Поэтому с раннего детского возраста рекомендуется использовать различные сенсорные стимулы для активации его психических функций.

Интеллектуальная депривация связана, с одной стороны, с внутренней невозможностью реализовать адекватные функции мышления (наличие аномалии развития мозга); с другой стороны, с ограничением интеллектуального взаимодействия с окружающими. Интеллектуальная депривация может быть вторичной по отношению к сенсорной. Она формируется вследствие недостаточного поступления информации о внешнем мире, общего снижения активности мозга и всех психических процессов.

Поражение центров мозга, ответственных за процессы мышления, вызывает первичную недостаточность интеллектуальных функций. При этом раннее недоразвитие более простых форм мышления ограничивает (депривирует) дальнейшее развитие более сложных и совершенных форм.

Отсутствие или нарушение адекватных механизмов мышления затрудняет не только его собственное развитие, но и формирование высших познавательных функций (ВПФ). Так как мышление является интегративной функцией мозга, то страдают многие другие психические процессы (внимание, память, произвольная деятельность).

Низкий уровень культуры микросоциальной среды, недостаточные образовательные условия, редкое общение взрослых с ребенком вызывают внешнюю интеллектуальную депривацию. В этом случае развитие мышления задерживается из-за недостатка педагогического воздействия на ребенка, отсутствия стимуляции познавательной активности со стороны взрослых. В результате снижается познавательная активность, не развиваются необходимые навыки интеллектуальной деятельности.

Социальная депривация.Она вызывается неблагоприятными условиями жизни и воспитания, следствием которых являются нарушения сенсорного развития, общения с окружающими, задержка умственного развития с формированием соответствующих свойств личности.

К. Рубин предложил социоэмоционалъную модель регуляции поведения, выделив три уровня: внутрииндивидуальньгх, межиндивидуальных и макросистемных психологических сил.

Внутрииндивидуальные взаимодействия он рассматривает через особенности темперамента ребенка, в основе которого лежат врожденные психофизиологические процессы. Сложности детского темперамента (сильная возбудимость, плохой сон, частый плач) вызывают раздражение родителей, их неадекватные эмоциональные реакции приводят к социальной изоляции детей.

Межиндивидуальные взаимодействия.Через них ребенок приобретает опыт общения с родителями. Если родители внимательно и адекватно реагируют на чувства, потребности детей, умеют предвидеть последствия их поступков, поддерживают их уверенность в себе, в межличностных отношениях, у них формируется доверие к миру, повышается активность в исследовании социального и предметного окружения. Если родители часто раздражаются, ведут себя неровно, у ребенка не возникает доверия к миру, что негативно отражается на его развитии. Чрезмерная опека родителей является одной из причин возникновения у ребенка психологической зависимости от них, страх перед новыми проблемными ситуациями, что закрепляет чувство незащищенности.

Макросистемные взаимоотношения.Это экономическое положение семьи, образование родителей и характер социально-психологических взаимоотношений в семье. Нарушения этих взаимодействий, семейные кризисы приводят к неадекватному поведению родителей по отношению к ребенку.

Негативное влияние любых из приведенных психологических сил вызывает социальную депривацию и вторичные психические отклонения.

Дж. Эйсендорф предложил мотивационную теорию социальной депривации. Отклонения в социальном развитии он рассматривает через механизмы мотивации приближения и мотивации избегания. Нарушения во взаимодействии этих мотивов приводят к возникновению трудностей в общении. Эйсендорф выделяет три типа нарушений.

Низкая мотивация приближения. Дети предпочитают находиться отдельно от других людей, что обусловлено преобладанием интереса маленьких детей к предметному миру. Сохранение низкой мотивации приближения в школьном возрасте может свидетельствовать об отклонении в развитии (синдром аутизма).

Конфликт мотивации приближения и избегания. Он выражается в том, что дети хотят общаться с другими людьми, но по какой-то причине избегают общения, особенно в новых ситуациях. Часто они наблюдают за другими издалека или играют неподалеку от группы сверстников. Эти дети отличаются осторожностью, застенчивостью, особенно в отношениях с незнакомыми. Такой конфликт появляется из-за негативной оценки, обиды или сверхконтроля взрослых.

Сочетание выраженного мотива социального приближения и слабо выраженного мотива избегания. Дети очень контактны, но не знают меры во взаимодействии с другими людьми, они нечувствительны к ограничениям в контактах. Сверстники часто избегают их из-за чрезмерной навязчивости, что может провоцировать у них агрессивное поведение.

Вопросы и задания

1. Что такое психический онтогенез?

2. Дайте определение дизонтогенезу.

3. Чем характеризуются ретардация и акселерация?

4. В чем проявляется принцип гетерохронности психо

логического развития?

5. Какие типологии дизонтогенеза вы знаете?

6. Чем характеризуются механизмы и структура синто-

генеза?

7. Какие психологические системы рассматриваются?

8. Проанализируйте психологические уровни развития

человека.

9. Дайте характеристику общей структуры синтогене-

тической периодизации психического развития.

10. Какие кризисы психического развития вьщеляются?

11. В чем заключается синтогенетический закон гло

бального психологического развития?

12. Какие формы дизонтогенеза выделены В.В. Лебе

динским?

13. В чем особенности типологии нарушений в разви

тии Б.П. Пузанова и В.А. Лапшина?

14. Раскройте содержание понятия «отклонение в раз

витии».

15. Какова роль биологических и социальных факторов

в психическом развитии человека?

16. Раскройте сущность теории первичного дефекта и

вторичных отклонений в развитии ребенка.

17. Приведите примеры детских аномалий. Каковы их

причины?

18. Проанализируйте общие закономерности отклонений в развитии.

19. Рассмотрите механизмы патогенеза.

20. Какие психологические механизмы отклонений в развитии вы знаете?

Коберник Г.Н., Синев В.Н. Введение в специальность. Дефектология. Киев, 1984.

Ковалев В. В. Семиотика и диагностика психических заболеваний у детей и подростков. М., 1985.

Коррекционная педагогика / Под ред. Б.П. Пузанова. М., 1998.

Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. М., 2004.

Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М., 1986.

Мамайчук И. И. Психология дизонтогенеза и основы психокоррекции. СПб., 2000.

Рыбалко В. Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990.

Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой. М., 2000.

Трошин О.В. Кризология. Ниж. Новгород, 1997.

Трошин О.В. Психология саморазвития личности. Ниж. Новгород, 2000.

Трошин О.В. Синтогенетическая психология. Ниж. Новгород, 2000.

Шаповал И.А. Специальная психология. М., 2005.

Глава 3

Источник