Как лечить резус конфликт во время беременности

Кровь человека имеет две важные характеристики — группу крови (система AB0) и резус-фактор (система резус). Чаще всего при беременности возникают проблемы с вынашиванием из-за несовместимости именно по системе резус, поэтому разберём её первой.

Что такое резус-фактор?

Резус-фактор (Rh) — это эритроцитарный антиген системы резус. Проще говоря, это белок, расположенный на поверхности красных кровяных телец (эритроцитов).

Люди, имеющие этот белок, являются резус-положительным Rh+ (или резус-позитивными). Соответственно отрицательный резус Rh- (или негативный резус) говорит об отсутствии данного белка в крови человека.

Что такое резус-конфликт и чем он опасен для плода?

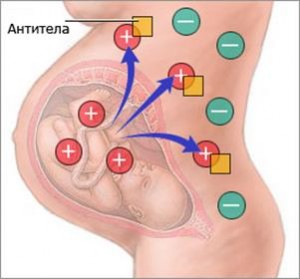

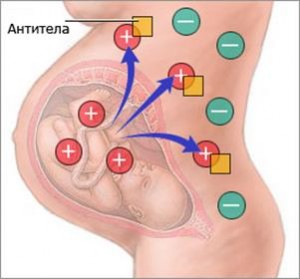

Резус-конфликт — иммунный ответ организма матери на появление внутри себя «чужеродного» агента. Это так называемая борьба тел резус-отрицательной крови матери с телами резус-положительной крови ребенка, что чревато появлением гемолитической анемии или желтухи, гипоксией и даже водянкой плода.

Во время первой беременности кровоток матери и ребенка функционируют отдельно друг от друга и их кровь не смешивается, но во время предыдущих родов (возможно также при абортах и выкидышах) может произойти попадание крови ребенка в кровь матери, и как следствие, организм женщины с отрицательным резус-фактором выработает антитела к антигену ещё до возникновения следующей беременности. Поэтому повторная беременность может ещё на раннем сроке закончиться внутриутробной гибелью эмбриона, и как следствие, выкидышем.

Первая же беременность обычно протекает без осложнений, так как кровь матери ещё не имеет антител к «чужеродной» крови ребенка.

Проще говоря, клетки крови плода проникают через плаценту в кровь беременной и при несовместимости крови, организм будущей мамы воспринимает малыша как «чужака», после чего защитная реакция организма женщины вырабатывает специальные антитела, которые разрушают клетки крови ребёнка.

Разрушение эритроцитов плода антителами называют гемолизом, который и приводит к анемии у крохи. Состояние беременной при этом не ухудшается, и женщина даже не подозревает о предшествующей угрозе для здоровья малыша.

Когда возникает резус-конфликт при беременности?

При положительном резусе матери резус-конфликт никогда не возникнет, какой бы ни была кровь отца ребенка.

При отрицательном резусе у обоих будущих родителей — также нет повода для волнений, ребёнок будет иметь тоже отрицательный резус-фактор, по-другому быть не может.

При отрицательном резус-факторе крови у беременной и положительном у отца ребёнка, малыш может унаследовать как резус матери, так и резус отца.

Если отец ребенка резус-позитивный, гомозиготен, и имеет генотип DD, у беременной резус-отрицательный, то в этом случае все дети будут резус-положительными.

Если отец резус-позитивный, гетерозиготен, и имеет генотип Dd, а беременная резус-отрицательная, то в этом случае может родиться ребенок как с резус-положительным, так и с резус-отрицательным фактором (вероятность в данном случае составляет 50 на 50).

Поэтому мужчине также важно сдать кровь на резус-фактор с определением генотипа при отрицательной группе крови у женщины, планирующей беременность или вынашивающей плода.

При вероятности развития резус-конфликта беременной назначается анализ крови на наличие резус-антител.

Таблица 1 – Вероятность развития резус-конфликта при беременности

Судя по приведённой выше таблице можно сказать, что резус-конфликт возникает только при отрицательном резусе у беременной и положительном резусе у отца ребёнка, и только в 50-ти случаев из ста возможных.

То есть не обязательно при беременности должен наблюдаться резус-конфликт. Плод может унаследовать и отрицательный резус от матери, тогда конфликта не будет.

Также необходимо отметить, что при первой беременности антитела вырабатываются впервые, и поэтому они имеют бόльший размер, чем при повторной беременности. Крупным антителам типа IgM труднее проникнуть через плацентарный барьер в кровь ребёнка, они как бы не могут «пролезть» через стенки плаценты, а при очередной беременности вырабатываются другие, более «модифицированные» антитела типа IgG. Они более мелкие, и их способность проникать через стенки плаценты гораздо выше, что опаснее для плода. Тогда и повышается титр антител.

Поэтому первородящие женщины не должны переживать по поводу резус-конфликта, просто будьте бдительны (достаточно определять титр антител раз в месяц), и радуйтесь периоду беременности, ведь впереди заботы по уходу за крохой и его воспитанию.

Профилактика и лечение резус-конфликта

При первой беременности (т.е. в прошлом не было абортов и выкидышей) впервые анализ на антитела проводят с 18-20 недели 1 раз в месяц (до 30 недели), затем с 30 до 36 недели – 2 раза в месяц, а после 36 недели беременности — 1 раз в неделю.

При повторной беременности начинают сдавать кровь на антитела с 7-8 недели беременности. Если титр не боле 1:4, то сдают этот анализ раз в месяц, а при повышении титра — чаще, раз в 1-2 недели.

Допустимым (нормальным) при «конфликтной» беременности считается титр антител до 1:4 включительно.

Критическими считаются титры 1:64, 1:128 и более.

Если есть риск развития «конфликтной» беременности, но до 28 недели антитела ни разу не были обнаружены (или были обнаружены, но не более 1:4), то позже они могут появиться и в значительном количестве.

Поэтому в профилактических целях беременным женщинам на 28 неделе вводят человеческий антирезусный иммуноглобулин D, которые блокируют работу иммунной системы женщины на уничтожение чужеродных тел, т.е. после укола организм женщины не будет вырабатывать антитела, разрушающие клетки крови эмбриона.

Укол иммуноглобулина целесообразно проводить при отсутствии антител в крови беременной, так как в других случаях она просто бесполезна.

Вакцина не оказывает негативного влияния на здоровье матери и плода, она совершенно безопасна.

После произведения укола (при условии отсутствия антител в крови незадолго до проведения укола или хотя бы при их титре не более 1:4) на антитела кровь сдавать не резонно, так как может наблюдаться ложно-положительный результат.

Укол можно провести на 28-32 неделе беременности. И повторно необходимо произвести укол после рождения резус-положительного ребёнка, чтобы обезопасить следующих деток, которые могут родиться у резус-отрицательной женщины в будущем.

Если укол не произвели (ещё рано по сроку или отказались от его проведения), а титр D-антител равен отношению 1:32 и более, то необходимо максимально бдительно следить за изменением количества антител в крови беременной и за состоянием плода с помощью УЗИ, проводя его 1-2 раза в две недели, а с 20 недели беременности рекомендуется проводить помимо УЗИ плода и допплерометрию.

Целесообразно также следить и за сердечной деятельностью малыша, регулярно проводя кардиотокографию (КТГ), начиная с 26-ти недельного срока.

Допплерометрия или допплер – это ультразвуковое исследование кровотока в сосудах плода, в маточных артериях и пуповине.

При страдании плода скорость кровотока (V max) в среднемозговой артерии будет выше нормы. При приближении этого показателя к отметке 80-100 производят экстренное КС, чтобы не дать малышу погибнуть.

Если наблюдается рост антител, и состояние здоровья ребёнка ухудшается, то это говорит о развитии гемолитической болезни плода (сокращённо ГБП), тогда необходимо провести лечение, которое заключается во внутриутробном переливании крови плода.

При «конфликтном» течении беременности во время ультразвукового исследования могут наблюдаться следующие признаки гемолитической болезни плода:

- увеличение живота плода из-за накопления в его брюшной полости жидкости, вследствие чего малыш принимает «позу Будды», разводя согнутые ножки в стороны;

- отёк подкожной жировой клетчатки головы (на УЗИ виден «двойной контур» головки плода);

- увеличение размеров сердца (кардиомегалия), печени и селезёнки;

- утолщение плаценты до 5-8 см (норма 3-4 см) и расширение вены пуповины (более 10 мм).

Вследствие повышенной отёчности вес плода увеличится в 2 раза по сравнению с нормой.

Если нет возможности провести переливание крови, то необходимо обсудить вопрос о досрочном родоразрешении. Медлить нельзя, и если лёгкие малыша уже сформировались (28-я эмбриональная неделя и более), то необходимо произвести родостимуляцию, иначе беременная женщина рискует потерять ребёнка.

Если ребёнок достиг 24 недель, то можно провести серию уколов для созревания лёгких плода, чтобы он смог самостоятельно дышать после экстренного родоразрешения.

После появления малыша на свет, ему производят заменное переливание крови, плазмаферез (фильтрацию крови от опасных клеток) или фототерапию, иначе разрушение эритроцитов крохи будет происходить и далее.

Современная родовая реанимационная служба способна выходить недоношенного малыша даже при появлении его на свет на 22 неделе беременности, поэтому в критическом случае доверьте спасение жизни малыша квалифицированным врачам.

Групповая несовместимость матери и плода

Реже, но всё-таки бывает и несовместимость по группе крови.

Группа крови — это генетически унаследованная от биологических родителей комбинация поверхностных антигенов (агглютиногенов) эритроцитов системы AB0.

Каждый человек принадлежит к определенной группе крови по системе AB0: A (II), B (III), AB (IV) или 0 (I).

Эта система основана на лабораторном анализе по определению двух агглютиногенов (A и B) в крови человека.

- I группа крови — по-иному это группа 0 («ноль»), когда при анализе крови на групповую принадлежность на эритроцитах не найдено агглютиногенов ни A, ни B.

- II группа крови — это группа A, когда на эритроцитах содержатся только агглютиногены A.

- III группа крови — это группа B, то есть обнаружены только агглютиногены B.

- IV группа крови — это группа AB, на эритроцитах присутствуют как антигены A, так и B.

Групповая несовместимость часто наблюдаться в случае, если у будущей матери I группа крови, а у будущего отца ребёнка IV-ая, то плод унаследует II или III группу крови. Но есть и другие варианты несовместимости по группе крови (см. таблицу 2).

Таблица 2 – Вероятность развития конфликта по группе крови при беременности

Обычно групповая несовместимость протекает значительно легче резусной, поэтому конфликт по группе крови считается менее опасным, и малыши, перенёсшие конфликт по группе крови, рождаются с обычной желтушкой, которая вскоре проходит.

Автор: Бережная А.С.

Источник

Если беременная женщина и ее ребенок имеют разную резус-принадлежность, то могут возникнуть серьезные осложнения при ведении беременности. В нашей статье мы раскроем суть резус-конфликта и расскажем об опасности, которую он в себе несет.

Кровь матери и плода может быть несовместима по системе резус-принадлежности, группе крови и по другим антигенам эритроцитов. Несовместимость крови мамы и ребенка приводит к гемолитической болезни плода – заболеванию, которое характеризуется разрушением эритроцитов (гемолизом) или угнетение кроветворения под влиянием антител, вырабатываемых в крови матери к антигенам эритроцитов плода. 95% случаев гемолитической болезни плода обусловлены несовместимостью по резус-принадлежности и 5% – по другим системам эритроцитов: АВ0 (группа крови), система Келл (Kell), Кид (Kidd), Даффи (Duffy), Лютеран (Lutheran) и другие.

В системе резус (резус-принадлежность, резус-фактор) различают 6 антигенов: D, d, C, c, E,e – которые в крови человека могут присутствовать в разных комбинациях.

Наибольшее практическое значение имеет основной антиген системы резус – D. Он присутствует на поверхности эритроцитов у 85% людей, проживающих в Европе. Наличие этого антигена определяет «положительный» тип крови. Кровь без этого антигена является резус-отрицательной.

Резус-принадлежность в генетике обозначается латинской буквой D (в честь основного антигена системы резус), и информацию о ней несут два аллеля гена. Другими словами, резус-принадлежность определяется не одной, а двумя буквами D. Если резус-фактор положительный, то его генетическое обозначение может быть DD или Dd. У отрицательного резус-фактора только одно обозначение – dd. От каждого родителя ребенок получает по одной букве, поэтому могут быть разные их сочетания. Чтобы не быть голословными, мы поясним наследование резус-фактора на конкретных примерах.

1) ♀DD + ♂ DD = у всех детей будет положительный резус-фактор (100% DD)

Оба родителя с положительной резус-принадлежностью.

2) ♀DD + ♂ Dd или ♀Dd + ♂ DD = у всех детей будет положительный резус-фактор (50% DD и 50% Dd)

Оба родителя с положительной резус-принадлежностью, но один из них несет ген, отвечающий за отрицательный резус-фактор. Однако в первом поколении детей он себя никак не проявит.

3) ♀Dd + ♂ Dd = у 75% детей будет положительный резус-фактор (25% DD + 50% Dd = 75%) и у 25% будет отрицательный (dd).

Оба родителя положительны по системе резус, но также оба несут ген, ответственный за отрицательный резус-фактор; в такой семье возможно появление ребенка с резус-отрицательной кровью.

4) ♀dd + ♂ dd = у всех детей будет отрицательный резус-фактор (100% dd).

Оба родителя резус-отрицательны.

5) ♀DD + ♂ dd или ♀ dd + ♂ DD = у всех детей будет положительный резус-фактор (100% Dd).

6) ♀Dd + ♂ dd или ♀ dd + ♂ Dd = у 50% детей будет положительный резус-фактор (50% Dd), а у других 50% — резус-отрицательный (50% dd).

В последних двух вариантах один родитель имеет резус-положительную принадлежность, другой – резус-отрицательную.

Сложности при ведении беременности возникают только в том случае, если резус-отрицательная женщина беременна резус-положительным плодом. На сегодняшний день все женщины с отрицательным резус-фактором, беременные от мужчины с положительной резус-принадлежностью, ведутся как беременные с резус-положительным плодом. Конечно, с генетической точки зрения, такие женщины могут иметь резус-отрицательного ребенка, но гипердиагностика в этом случае лучше «недодиагностики». Кроме того, определение типа аллелей гена (DD, Dd, dd) очень сложно.

Так в чем же заключаются сложности?

Если женщина с отрицательным резус-фактором беременна ребенком, у которого резус-фактор положительный, то может возникнуть так называемый резус-конфликт (или его угроза), приводящий к гемолитической болезни плода. В развитии этого состояния выделяют несколько этапов:

- Иммунизация женщины (приобретение иммунитета против чужеродных веществ). Плацента – это надежный барьер, однако он не исключает возможность проникновения эритроцитов плода в кровь матери. Первичным ответом на попадание в кровоток женщины красных кровяных телец плода является выработка антител группы IgM, которые не проникают через плацентарный барьер и не имеют значения в развитии гемолитической болезни плода. Но они обеспечивают повышение чувствительности (сенсибилизация) иммунной системы женщины. И при повторном попадании эритроцитов плода на фоне имеющейся сенсибилизации идет быстрая и массивная выработка антител класса IgG, легко проникающих через плацентарный барьер и имеющих решающее значение в развитии гемолитической болезни плода. Для сенсибилизации достаточно перехода в кровь женщины 0,1 мл или 0,05 мл крови плода. Примерно в 1% случаев во время первой беременности у женщин с отрицательной резус-принадлежностью наблюдается сенсибилизация во время самой беременности, но после родов это значение увеличивается до 10%. И при каждых последующих родах риск иммунизации растет на 10%. Поэтому имеет большое значение сохранение и пролонгирование первой беременности.

Риск сенсибилизации увеличивается при:

— искусственных и самопроизвольных абортах в 8 недель и позднее;

— при внематочной беременности;

— при отслойке плаценты после родов, во время беременности в виде угрозы прерывания и преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты в поздние сроки;

— хроническая плацентарная недостаточность;

— инвазивные вмешательства (биопсия ворсин хориона, плацентобиопсия, амниоцентез, кордоцентез);

— при акушерских операциях и травматичных родах.

- Проникновение антител матери через плаценту в кровь плода.

Пути попадания материнских антител:

— у части беременных на фоне плацентарной недостаточности антитела проникают к плоду во время беременности не ранее 18-20 недель, развивается гемолитическая болезнь плода. Риск увеличивается с увеличением срока беременности.

— антитела могут попасть в процессе родов. При этом во время беременности развитие плода нормальное, но после рождения развивается гемолитическая болезнь плода.

— вариант, когда антитела вообще не проникают через плаценту, и у иммунизированных женщин рождается здоровый резус-положительный ребенок.

- Действие антител на плод и развитие гемолитической болезни плода. Материнские антитела, попадая в кровь плода, фиксируются на поверхности эритроцитов, вызывая их разрушение. Из разрушенных красных кровяных телец высвобождается много билирубина, который окрашивает кожу и слизистые оболочки в желтый цвет (желтуха). Билирубин проникает через гематоэнцефалический барьер и попадает в головной мозг, вызывая билирубиновую энцефалопатию. Кроме того, большое количество билирубина может привести к генерализованному отеку плода. Гемолитическая болезнь плода способна вызвать развитие ДВС-синдрома (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания), который может привести к внутриутробной гибели плода.

Ведение беременных с отрицательным резус-фактором

Основными задачами акушера-гинеколога в этом случае являются следующие:

- Определение группы крови и резус-принадлежности у обоих супругов;

- Оценка факторов риска развития гемолитической болезни плода (наличие в прошлом переливаний крови, внематочной беременности, абортов, внутриутробной гибели плода, детей с гемолитической болезнью, инвазивных методов в предыдущую беременность, уточнить, было ли введение анти-D-иммуноглобулина в предыдущую беременность).

- Выявить наличие сенсибилизации, провести неспецифическую десенсибилизацию, по показаниям – специфическую профилактику (анти-D-иммуноглобулином).

- Определить беременную женщину в одну из диспансерных групп наблюдения:

1 – первобеременные женщины с отрицательным резус-фактором и отсутствием сенсибилизации;

2 – сенсибилизированные женщины с отрицательной резус-принадлежностью без признаков гемолитической болезни плода;

3 – женщины с отрицательным резус-фактором и  наличием гемолитической болезни плода.

наличием гемолитической болезни плода.

В зависимости от того, в какую группу наблюдения отнесут женщину, тактика ведения беременности имеет свои особенности. Но в любом случае, уровень современной медицины позволяет рассматривать каждый случай беременности индивидуально и разрабатывать рациональный алгоритм действий в конкретной ситуации.

Источник