Характеристика основных возрастных периодов психического развития ребенка

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 29 января 2020;

проверки требуют 3 правки.

Возрастная периодизация — это периодизация развития человека от момента зачатия (либо от момента рождения) и до момента смерти и соответствующие этому определения возрастных границ этапов в жизни человека, принятая в обществе система возрастной стратификации. В ряде случаев границы возрастных периодов в жизни человека имеют юридическое значение (например, максимальный гестационный возраст, при котором законом разрешён аборт по социальным показаниям [по желанию женщины] в отсутствие медицинских показаний, или возраст совершеннолетия, возраст наступления уголовной ответственности, пенсионный возраст и другое).

Проблема периодизации[править | править код]

Возраст существует одновременно как абсолютное, количественное понятие (календарный возраст, время жизни от рождения или от момента зачатия) и как этап в процессе физического и психологического развития (условный возраст).

Условный возраст определяется степенью развития, текущим этапом в процессе развития и зависит от принятой системы периодизации, от принципов разграничения этапов развития.

Деление жизненного цикла человека на возрастные категории менялось со временем, оно культурно-зависимо, и определяется подходом к установлению возрастных рамок.

Как указывал И. С. Кон, чтобы разобраться в содержании категории возраста, прежде всего необходимо разграничить главные системы отсчета, в которых наука описывает человеческий возраст и вне связи с которыми возрастные категории вообще не имеют смысла.

Первой системой отсчета является индивидуальное развитие (онтогенез, «жизненный цикл»). Эта система отсчета задает такие единицы деления, как «стадии развития», «возрасты жизни», и концентрируется на возрастных свойствах.

Вторая система отсчета — это связанные с возрастом социальные процессы и социальная структура общества. Эта система отсчета задает такие единицы деления, как «возрастные страты», «возрастные группы», «поколения», одним из задаваемых ей направлений исследования являются когортные различия.

Третья система отсчета — это представления о возрасте в культуре, то, как возрастные изменения и свойства воспринимаются представителями социально-экономических и этнических групп, одним из задаваемых ей направлений исследования являются возрастные стереотипы и т. н. «возрастные обряды».

Принципы периодизации[править | править код]

«Ступени человеческого века», 1-я половина XIX века

Выготский различал три группы периодизаций (относительно периодизации детства и юности): по внешнему критерию, по одному и нескольким признакам детского развития.

Первая группа периодизаций основывается на внешнем критерии, без связи с физическим и психическим развитием человека. Например, из принципа «онтогенез повторяет филогенез» выводилась периодизация, ставящая каждый этап жизни в соответствии со стадиями биологической эволюции и исторического развития человечества. До сих пор сохраняется периодизация по ступеням системы воспитания и обучения, оперирующая такими понятиями, как «дошкольный возраст», «младший школьный возраст» и т. д. Так как структура образования развивалась с учетом психологии развития, такая периодизация косвенно связана с переломными моментами в детском развитии.

Вторая группа периодизаций основывается на одном внутреннем критерии. Выбор критерия, который ложится в основу классификации, субъективен и происходит по самым разным причинам. Так, в рамках психоанализа Фрейдом была разработана периодизация развития детской сексуальности (оральный, анальный, фаллический, латентный, генитальный этапы). В основу периодизации П. П. Блонского лег такой объективный и простой для учета физиологический признак, как появление и смена зубов. В получившейся классификации детство делится на три периода: беззубое детство, детство молочных зубов и детство постоянных зубов; с появлением зубов мудрости начинается взрослость.

Третья группа периодизаций основывается на нескольких существенных особенностях развития и может учитывать изменение важности критериев со временем. Примером таких периодизаций являются системы, разработанные Выготским и Эльконином.

Существует много периодизаций возрастного развития. Детальность проработки периодизаций неодинакова для разных возрастов; периодизации детства и юности, как правило, привлекали больше внимания психологов, чем периодизация зрелости, поскольку развитие в зрелости не несет качественных изменений и содержательная периодизация зрелости затруднена.

В рамках психологии развития, догматические периодизации, основанные на умозрительных принципах, были заменены периодизациями, основанными на предварительном изучении развития детей, в том числе и на лонгитюдных (многолетних) исследованиях одних и тех же детей, разработанных Арнольдом Гезеллом[1].

Периодизации[править | править код]

Некоторые исторические и ныне используемые системы периодизации возрастных периодов в жизни человека:

Периодизация Выготского[править | править код]

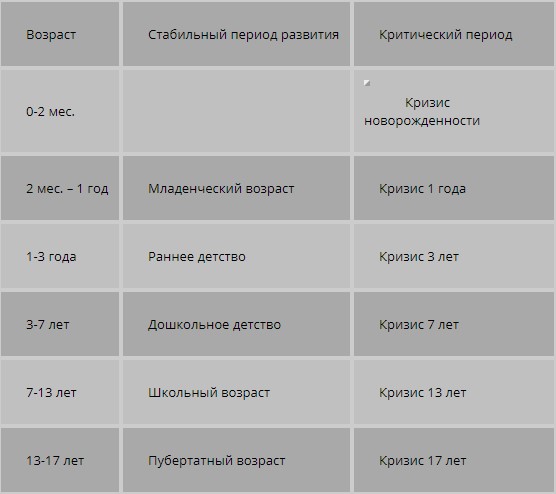

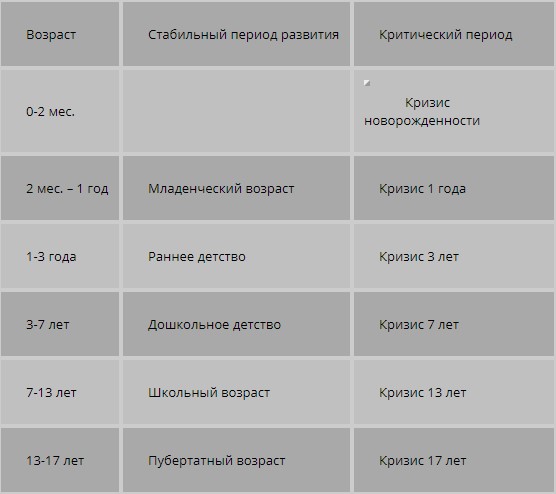

Л. С. Выготский представлял процесс развития ребенка как переход между возрастными ступенями, на которых происходит плавное развитие, через периоды кризисов. Периоды стабильного и кризисного развития по Выготскому[2]:

- кризис новорожденности (до 2 мес.)

- младенческий возраст (до 1 года)

- кризис 1 года

- раннее детство (1—3 года)

- кризис 3 лет

- дошкольный возраст (3—7 лет)

- кризис 7 лет

- школьный возраст (7—13 лет)

- кризис 13 лет

- пубертатный возраст (13—17 лет)

- кризис 17 лет

Периодизация Эльконина[править | править код]

Периодизация Д. Б. Эльконина, являющаяся интеграцией концепций Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, выделяет следующие периоды:[3]

- Раннее детство

- Младенчество (0—1 год)

- Ранний возраст (1—3 года)

- Детство

- Дошкольный возраст (3—7 лет)

- Младший школьный возраст (7—11/12 лет)

- Отрочество

- Подростковый возраст (11/12—15 лет)

- Ранняя юность (от 15 лет)

Периодизация Эльконина является наиболее общепринятой в российской возрастной психологии[4][5].

Теория психосоциального развития Эрика Эриксона[править | править код]

Э. Эриксон выделяет восемь фаз в психосоциальном развитии человека. Каждая из этих фаз, как и фазы в психосексуальном развитии по Фрейду, имеет свои задачи и может разрешиться благоприятно или же неблагоприятно для будущего развития индивида. Примерное соответствие этих фаз возрасту:[6][7][8]

- Младенчество (от рождения до 1 года)

- Раннее детство (1—3 лет)

- Игровой возраст, дошкольный (4—6 — 7 лет)

- Школьный возраст (7—8 — 12 лет)

- Юность (13—19 лет)

- Молодость (от 19 до 35[8]-39[9] лет) — начало зрелости, период ухаживания и ранние годы семейной жизни, годы до начала среднего возраста

- Зрелость (от 35-39 до 60 лет) — период, когда человек прочно связывает себя с определенным родом занятий, а его дети становятся подростками

- Старость (от 60 лет) — период, когда основная работа жизни закончилась

Классификация АПН СССР (1965)[править | править код]

В 1965 году на симпозиуме Академии педагогических наук СССР была принята следующая возрастная периодизация[10]:

- Новорождённые — от 1 до 10 дней

- Грудной ребёнок — от 10 дней до 1 года

- Раннее детство — от 1 до 2 лет

- Первый период детства — от 3 до 7 лет

- Второй период детства — от 8 до 12 лет (муж.); от 8 до 11 лет (жен.)

- Подростковый возраст — от 13 до 16 лет (муж.); от 12 до 15 лет (жен.)

- Юношеский возраст — от 17 до 21 года (муж.); от 16 до 20 лет (жен.)

- Средний возраст

- первый период — от 22 до 35 года (муж.); от 21 до 35 лет (жен.)

- второй период — от 36 до 60 года (муж.); от 36 до 55 лет (жен.)

- Пожилые люди — от 61 до 75 года (муж.); от 56 до 75 лет (жен.)

- Старческий возраст — от 76 до 90 лет

- Долгожители — старше 90 лет

Биологический возраст[править | править код]

Возрастная периодизация в медицине опирается на соответствующие возрасту анатомические и физиологические особенности организма. Для периодизации детского возраста учитывается степень приспособленности к условиям окружающей среды, с которыми связана специфика ухода и воспитания ребенка. Условные периоды биологического возраста[11]:

Возрастные периоды у детей

- Период новорождённости (неонатальный период) — первые 4 недели

- Грудной период: от 4-х недель до 1 года

- Раннее детство: 1—3 года

- Дошкольный возраст: 3 года — 6—7 лет

- Младший школьный возраст: 6—7 — 10/12 лет

- Подростковый период:

- девочки: 10 — 17—18 лет

- мальчики: 12 — 17—18 лет

Возрастные периоды взрослого человека

- Юношеский период

- юноши: 17 — 21 год

- девушки: 16 — 20 лет

- Зрелый возраст (1 период)

- мужчины: 21—35 лет

- женщины: 20—35 лет

- Зрелый возраст (2 период)

- мужчины: 35—60 лет

- женщины: 35—55 лет

- Пожилой возраст: 55/60—75 лет

- Старческий возраст: 75—90 лет

- Долгожители — 90 лет и более

См. также[править | править код]

- Возраст

- Психология развития

- Якудоси — несчастливые годы жизни в традиционных японских представлениях.

- Нормативные кризисы развития

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Арьес Ф. Ребёнок и семейная жизнь при Старом порядке. Гл. Возрасты жизни. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999

- Сапогова Е. Е. Психология развития человека. — М.: Аспект пресс, 2001. — 460 с.

- Хухлаева О. В. Психология развития. Молодость, зрелость, старость. — М.: — Академия, 2006. — 208 с. ISBN 5-7695-2635-1;

Ссылки[править | править код]

- Проблема возраста и возрастной периодизации

Источник

На всем протяжении развития детской (а также возрастной) психологии известно множество вариантов периодизаций детского психического развития. Все они строились согласно различным критериям.

Виды периодизаций развития ребенка

Периодизации могут классифицироваться по одному внешнему критерию, связанному с процессом психического развития ребенка. В качестве примера подобного часто приводят периодизацию Р. Заззо, которая основывается на ступенях системы воспитания и обучения детей. В ней выделяют следующие стадии развития:

- раннего возраста (до 3 лет) — ее основой является семейное воспитание;

- дошкольного возраста (от 3 до 6 лет) — основным содержанием этой стадии является воспитание не только в семье, но и в дошкольном учреждении;

- начального школьного образования (от 6 до 12 лет) — основным содержанием здесь является приобретение основных для начальной школы интеллектуальных навыков;

- обучения в средней школе (от 12 до 16 лет) — ее содержанием является получение общего образования;

- высшего (университетского) образования — наступает после достижения ребенком 16 лет.

Помимо такого варианта периодизации могут формироваться по одному внутреннему критерию — они строятся на основе одной из сторон развития ребенка. Хорошо иллюстрирует это периодизация П. П. Блонского, которая основывается на таком физиологическом признаке, как появление и смена зубов. В ней выделяют следующие стадии детства:

- беззубое (от 8 месяцев до 2-2,5 лет) — то есть до прорезывания всех молочных зубов;

- молочнозубое (примерно до 6,5 лет) — соответственно до начала смены зубов;

- постояннозубое — вплоть до появления зубов мудрости.

Также были созданы периодизации по нескольким существенным признакам развития (иначе — комплексным возрастным критериям). К ним относятся периодизации Выготского Л. С., Слободчикова В. И., Эльконина Д. Б. и прочих им подобных.

Л. С. Выготский предполагал, что развитие ребенка — это непрерывный переход от одного возрастного этапа к другому, связанный с изменением и построением личности. Он выполняется посредством возрастных кризисов, которые вызываются расхождениями между новыми потребностями ребенка и старыми условиями их удовлетворения. Каждый переход к новому такому периоду предшествует возникновению неудовлетворенности ребенка занимаемым им местом в обществе и желания изменить свое текущее положение. Периоды стабильного/кризисного развития согласно этой возрастной периодизации таблицей представлены на рисунке ниже:

Рисунок 1. Возрастная периодизация психического развития по Л. С. Выготскому

Периодизация психического развития Д. Б. Эльконина

Д. Б. Эльконин (годы жизни 1904-1984) развил теории Л. С. Выготского и положил следующие критерии в основу собственной периодизации:

- социальная ситуация развития;

- ведущая деятельность;

- новообразования личности;

- характер течения возрастного кризиса.

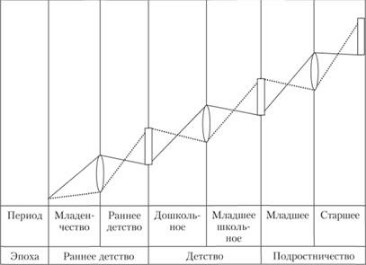

Согласно его мнению ребенка, следует рассматривать в форме целостной личности, активно изучающей окружающий мир, состоящий из мира предметов и человеческих взаимоотношений. Окружающий мир познается ребенком в двух системах: «ребенок-вещь» и «ребенок-взрослый». Эти системы осваиваются им через различные деятельности, подразделяемые на две группы. Первая группа включает в себя деятельности, позволяющие усваивать нормы человеческих отношений (главным образом в них осуществляется развитие мотивационно-потребностной сферы). Вторая группа включает в себя ведущие деятельности, которые способствуют формированию выработанных социумом способов действий с предметами (развитие интеллектуально-познавательной сферы).

Замечание 1

Обе линии развития составляют единый процесс психического развития, но на любом возрастном этапе доминирует только одна из них.

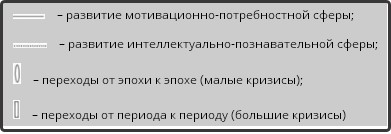

Наглядно эта периодизация представлена на следующей схеме:

Рисунок 2. Периодизация психического развития по Д. Б. Эльконину

Рисунок 3. Расшифровка значений периодизации Д. Б. Эльконина

Периоды/стадии развития детей Д. Б. Эльконин разделял по следующей схеме.

- Раннее детство. Этот этап включает в себя 2 стадии. Первой стадией является младенчество, начинается она с кризиса новорожденности. Ведущей деятельностью младенчества является общение со взрослыми, что ведет к преимущественному развитию мотивационно-потребностной сферы. Следующей стадией является ранний возраст, который начинается с кризиса первого года жизни. На всем его протяжении ведущей деятельностью является предметно-манипулятивная сфера, а также в нем доминирует интеллектуально-познавательная линия развития.

- Детство. Этот этап начинается с кризиса 3 лет, который знаменует собой начало дошкольного возраста. В это время ведущей деятельностью становится игровая деятельность, а также развитие мотивационно-потребностной личностной сферы. Следующая стадия начинается кризисом 6-7 лет. Это начальный этап младшего школьного возраста. Ведущей деятельностью на это время становится учебная, интеллектуально-познавательная сфера вновь доминирует;

- Отрочество. Этот этап также делится на две стадии. Первой стадией является подростковый возраст, который начинается с кризиса 11-12 лет. В этот период ведущей деятельностью становится общение со сверстниками, преимущественное развитие вновь переходит к мотивационно-потребностной личностной сфере. Вторая стадия — это ранняя юность, она берет начало от кризиса 15 лет. Ведущая деятельность на этот период — учебно-профессиональная, доминирующая линия развития — интеллектуально-познавательная.

Д. Б. Эльконин считал, что в каждой точке своего развития ребенок имеет расхождения между усвоенным в прежних отношениях «человек-человек» и усвоенным из системы «человек-предмет». Тот момент, когда подобное расхождение оказывается в своей высшей точке и является кризисом, после которого идет развитие стороны, отстающей в прошлый период. Такие кризисы делятся на кризисы отношений «человек-человек» (3 и 13 лет) и кризисы личности/самосознания (1, 7 и 17 лет).

Современные периодизации психического развития ребенка

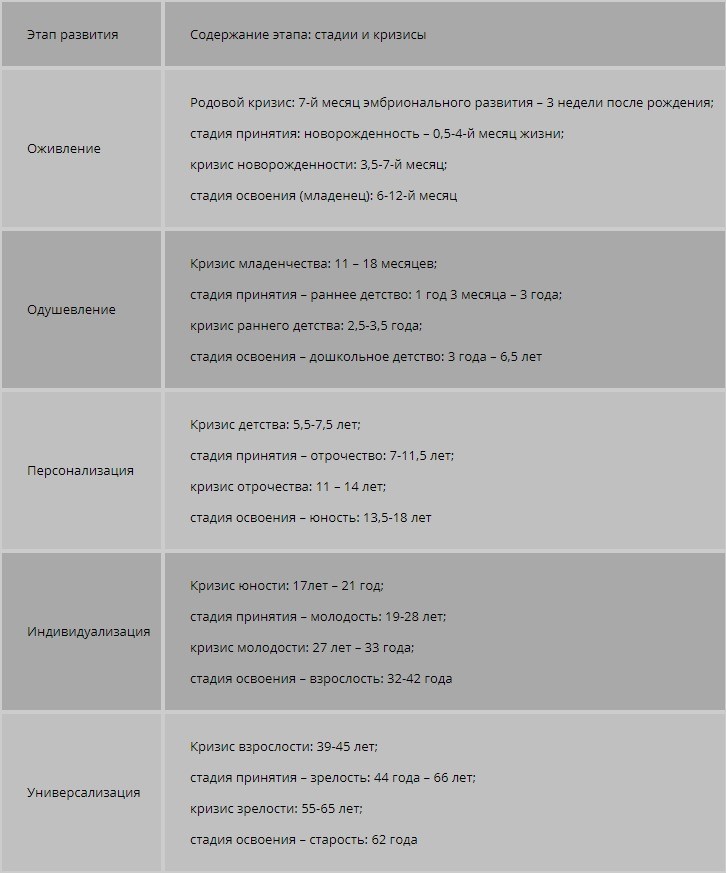

Из таких периодизаций выделяется периодизация В. И. Слободчикова, разработанная в 80-е годы прошлого века. Ее базисом является понятие «событийной общности», которая охватывает такие стороны развития, как его объект и источник. Внутри такой общности формируются те человеческие способности, которые позволяют личности включаться в разные социальные группы и приобщаться к конкретным формам культуры, а еще выходить из групп социума, проявлять собственную индивидуальность/самобытность и производить новые формы. Идея событийной общности основывается на фундаментальном положении об интерпсихическом этапе развития любой высшей функции психики, которое было сформулировано Л. С. Выготским. Такая периодизация представляет собой конкретную карту людских общностей, только внутри которых могут достигаться разные уровни развития всех функций психики, которые необходимы для существования внутри групп социума, их изменения и создания новых.

В. И. Слободчиков предложил схему, именуемую «матрицей возраста» — в ней каждая ступень представляет собой относительно завершенный цикл развития психики. В ней имеется горизонтальная периодическая последовательность (становление/реализация) психического развития.

Рисунок 4. Периодизация психического развития по В. И. Слободчикову

Периодизация развития психики является довольно обширной темой, вызывающей большой интерес. И в настоящее время в этой сфере продолжаются исследовательские работы.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Источник

Период новорожденности

Пренатальный период — время жизни от зачатия до рождения. Нервная система формируется с 3-4-й недели внутриутробной жизни, отделы ЦНС начинают функционировать уже в материнском организме.

Акт рождения ребенка сопровождается сильным стрессом как для матери, так и для новорожденного. Его организм отвечает на это необычайно мощным выбросом в кровь гормонов стресса (адреналина и норадреналина). Считается, что большая доза этих гормонов способствует установлению привязанности между матерью и ребенком и обеспечивает активность новорожденного.

Период новорождённости длится от момента рождения примерно до конца второго месяца жизни. Главная особенность новорождённости связана со тем, что ребенок отделяется от матери физически, но не биологически. Вследствие этого все его существование в это время занимает как бы срединное положение между внутриутробным развитием и последующими периодами постнатального детства.

К моменту рождения ребенок обладает лишь системами наследственно закрепленных механизмов — безусловных рефлексов, облегчающими приспособление к новым условиям жизни.

Центральным новообразованием новорождённости является появление индивидуальной психической жизни ребенка. Для нее характерны два главных момента — преобладание нерасчлененных переживаний и отсутствие выделения себя из среды. Все впечатления новорождённый переживает как субъективные состояния.

Д.Б.Эльконин описал два парадокса детства. Первый: человек, появляясь на свет, наделен лишь самыми элементарными механизмами для поддержания жизни, у него нет почти никаких готовых форм поведения, хотя по физическому строению, организации нервной системы, по типам деятельности и способам ее регуляции человек — наиболее совершенное существо в природе. Второй парадокс: за тысячелетия человеческий опыт увеличился во много тысяч раз, за это время новорожденный ребенок практически не изменился.

Психическое развитие ребенка в младенческом возрасте

Младенчество (2 мес. – 12 мес.) — период, длящийся до конца первого года жизни ребенка. Будучи даже биологически беспомощным существом, зависящим от ухаживающего за ним взрослого, ребенок является максимально социальным существом. Но будучи вплетенным в социальное, он лишен основного средства общения — речи. В противоречии между максимальной социальностью ребенка и минимальными возможностями общения заложена основа всего развития в младенческом возрасте.

Основное новообразование младенческого возраста — первоначальное сознание психической общности со взрослым, с матерью, предшествующее выделению собственного «Я».

Первая специфическая форма реагирования именно на человека получила название «комплекса оживления». Он включает в себя улыбку, вокализации и двигательную активность младенца навстречу взрослому.

Развитие моторики младенца подчинено определенной схеме: движения совершенствуются от грубых, крупных, размашистых к более мелким и точным, причем сначала совершенствуются движения ручек и верхней половины тела, затем — ножек и нижней части тела. Сенсорика младенца развивается быстрее, чем двигательная сфера, хотя обе они связаны.

В младенчестве появляются первые формы подражания, первые применения орудий и употребление слов, выражающих желание. Общение, формирующееся в первом полугодии жизни ребенка, М.И. Лисина назвала ситуативно-личностным. Фрустрация базовых социальных потребностей ребенка приводит к тяжелой форме отставания в психическом развитии — госпитализму. Во втором полугодии интенсивно развивается понимание ребенком речи окружающих взрослых, появляется автономная речь.

Психическое развитие ребенка в раннем детстве

Раннее детство охватывает возраст от 1 до 3 лет. Уже в кризисе первого года жизни складываются основные противоречия, переводящие ребенка на новый этап развития.

Во-первых, автономная речь как средство общения обращена к другому, но лишена постоянных значений, что требует ее преобразования в форму, которая понятна другим и используется как средство общения с другими и управления собой.

Во-вторых, манипуляции с предметами должны смениться деятельностью с предметами по их общественно закрепленному назначению.

В-третьих, из только осваивающего самостоятельное передвижение в пространстве существа ребенок должен превратиться в существо, для которого ходьба — лишь средство для достижения других целей, а не самостоятельное действие. Соответственно, три важных новообразования раннего детства — речь, предметная деятельность и ходьба.

В раннем детстве обнаруживается связанность ребенка с конкретной ситуацией: поведение ребенка целиком определяется ситуацией, он не привносит в нее знаний о других возможных вещах и явлениях. Это связано со своеобразным единством между сенсорными и моторными функциями, тесной связанностью восприятия и эмоционального отношения.

Восприятие является ведущей психической функцией этого периода, что обусловливает специфику других психических функций: память проявляет себя в узнавании, мышление — как его наглядно-действенная форма и т.д. Общение со взрослым принимает в раннем детстве сначала форму ситуативно-делового, а к концу возраста — внеситуативно-познавательного общения.

Центральным новообразованием возраста является возникновение у ребенка сознания, выступающего для других в виде собственного «Я». К трем годам обнаруживается осознание себя как отдельного активного субъекта, самоуправляющегося, имеющего свои чувства, желания и возможности. Все это проявляется в знаменитом кризисе 3 лет. Основные симптомы кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, строптивость, своеволие (своенравие), протестное поведение, обесценивание требований взрослых, ревность, деспотизм (Л.С. Выготский).

Конструктивное содержание кризиса связано с нарастающей эмансипацией ребенка от взрослого. Кризис 3 лет — это перестройка социальных отношений ребенка, смена его позиции по отношению к окружающим взрослым и к авторитету родителей — он пытается установить новые, более высокие формы отношения с окружающими.

Психическое развитие ребенка в дошкольном детстве

Дошкольный возраст длится с трех до шести-семи лет жизни. Основная потребность дошкольника — жить общей жизнью со взрослыми — в современных исторических условиях напрямую не удовлетворяется, и жизнь ребенка проходит в условиях опосредствованной, а не прямой связи с миром. Такую связь осуществляет игра как ведущая деятельность ребенка.

Сущность игры, по Л.С.Выготскому, состоит в том, что она есть исполнение обобщенных желаний ребенка, основным содержанием которых является система отношений со взрослыми. Характерная черта игры состоит в том, что она позволяет ребенку выполнять действие при отсутствии условий реального достижения его результатов, поскольку мотив его заключен не в получении результата, а в самом процессе выполнения действия.

В игре и других видах деятельности дошкольника (рисовании, самообслуживании, общении, подвижные игры) рождаются такие новообразования, как: иерархия мотивов, воображение, начальные элементы произвольности, понимание норм и правил социальных взаимоотношений и др.

На протяжении всего дошкольного детства ребенок интенсивно общается со взрослыми. Формы этого общения: сначала внеситуативно-познавательная (3-5 лет), в конце возраста — внеситуативно-личностная (после 5 лет). Хотя взрослый остается центром мира детей примерно до 7 лет, уже в раннем дошкольном детстве появляется потребность в общении с другими детьми, удовлетворяющими потребность в доброжелательном внимании и выполняющими программу игрового сотрудничества и сопереживания.

Восприятие, внимание, память в дошкольном детстве характеризуются нарастанием элементов произвольности, мышление приобретает форму наглядно-образного (осваиваются и элементы понятийного мышления), речь начинает выполнять функции планирования и регуляции деятельности, активно развивается воображение.

Развитие личности дошкольника связано с появлением соподчинения мотивов, нарастанием произвольности поведения, освоением ряда нравственных норм, психосексуальной идентификацией, формированием приблизительной временной перспективы, обретением более адекватной и устойчивой самооценки, появлением элементов социальной и личностной рефлексии, развитием высших чувств, дифференциацией внешнего и внутреннего мира и т.д.

По выражению Л.Н.Леонтьева, в дошкольном детстве первоначального фактического складывания личности. Как показывают современные исследования, на протяжении дошкольного периода у ребенка не только интенсивно развиваются все психические функции, формируются сложные виды деятельности, например игра, общение со взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего фундамента познавательных способностей. В личной сфере формируются иерархическая структура мотивов и потребностей, общая и дифференцированная самооценка, элементы волевой регуляции поведения. Активно усваиваются нравственные формы поведения.

Психическое развитие ребенка в младшем школьном возрасте

В современной периодизации психического развития младший школьный возраст охватывает период от 6-7 до 9-11 лет. В школе система «ребенок-взрослый» дифференцируется на «ребенок — родители» и «ребенок-учитель». Последняя начинает определять отношения ребенка к родителям и отношения с другими детьми.

Ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте становится учение. Но в момент прихода в школу учебной деятельности как таковой еще нет, она должна быть создана в форме умений учиться.

Парадокс учебной деятельности состоит в том, что предметом изменения становится сам ребенок как субъект, осуществляющий эту деятельность. Учебная деятельность поворачивает ребенка на самого себя, требует рефлексии, оценки того, «чем он был» и «чем он стал».

В осваиваемой учебной деятельности формируются основные возрастные новообразования: интеллектуальная рефлексия, произвольность, внутренний план действия. В рамках овладения учебной деятельностью перестраиваются, совершенствуются все психические процессы.

Вторая по значению деятельность младшего школьника — труд в двух характерных для этого возраста формах: в форме самообслуживания и в форме изготовления поделок.

Все виды деятельности способствуют развитию познавательной сферы. Внимание, память, воображение, восприятие приобретают характер большей произвольности, ребенок осваивает способы самостоятельного управления ими, чему помогает прогресс в речевом развитии. В умственном плане осваиваются классификации, сравнения, аналитико-синтетический тип деятельности, действия моделирования, становящиеся предпосылками будущего формирования формально-логического мышления.

Младший школьный возраст является периодом фактического складывания психологических механизмов личности, образующих в совокупности качественно новое, высшее единство субъекта — единство личности, появление «Я-концепции». Ребенок приобретает черты большей индивидуальности в поведении, интересах, ценностях, личностных особенностях.

Психологические особенности подростков

Средний школьный возраст (от 9-11 до 14-15 лет) принято в психологии называть отроческим, или подростковым.

Процесс формирования новообразований, отличающих подростка от взрослого, растянут во времени и может происходить неравномерно, из-за чего в подростке одновременно существуют и «детское», и «взрослое».

Л.С.Выготский центральным и специфическим новообразованием отрочества считал чувство «взрослости» — возникающее представление о себе как уже не ребенке. Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремится быть и считаться взрослым.

Ведущие позиции начинают занимать общественно полезная деятельность и общение со сверстниками.

Возраст характеризуется перестройкой мотивационной сферы (в том числе наполняются новым смыслом и уже существующие мотивы), интеллектуальной сферы (в частности, появляются элементы теоретического мышления и профессиональная направленность интересов и жизненных планов), сферы взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, но более всего — личностной сферы, самосознания.

Психологические особенности старшеклассников

Юность охватывает период от 14-15 до 17-18 лет и подчеркивает в человеке момент сознательного самоопределения.

В психологических периодизациях А.Н.Леонтьева, Д.Б.Эльконина акцент ставится на новом типе ведущей деятельности — учебно-профессиональной. Л.И.Божович связывает юношество с определением своего места в жизни и внутренней позиции, формированием мировоззрения, моральным сознанием и самосознанием.

Переход к юношеству связан с расширением диапазона фактически доступных человеку или нормативно обязательных социальных ролей, с расширением сферы жизнедеятельности.

Важнейшими новообразованиями интеллектуальной сферы в юношеском возрасте становятся: развитие теоретического (гипотетико-дедуктивного, абстрактного) мышления, философская рефлексия; тяга к абстрагированию, широким обобщениям, поиску общих закономерностей и принципов, стоящих за частными фактами; склонность преувеличивать силу своего интеллекта, уровень знаний и самостоятельности. Увеличивается степень индивидуализации в интересах и способностях, формируется индивидуальный стиль умственной деятельности.

Юношеский возраст связан с формированием активной жизненной позиции, самоопределением, осознанием собственной значимости, формированием убеждений и ценностей.

В социальном плане юношам свойственны осознание себя в качестве частицы, элемента социальной общности (социальной группы, нации и т.д.), выбор своего будущего социального положения и способов его достижения. Расширяется круг личностно значимых социальных отношений, нарастает потребность в дружеском, интимном общении.

В эмоционально-личностном плане юношеский возраст уязвим, так как ему свойственны противоречивость уровня притязаний и самооценки, противоречивость образа «Я», внутреннего мира и т.д. Нормы психического здоровья для юношей значительно отличаются от тех же норм для взрослых.

Центральное психологическое новообразование юношеского возраста — становление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я». Это связано с усилением личностного контроля, самоуправления, с новой стадией развития интеллекта, с открытием своего внутреннего мира и его эмансипацией от взрослых. Юноши особенно чувствительны к своим внутренним психологическим проблемам, склонны переоценивать их значимость. В юношеском возрасте отмечается тенденция подчеркнуть собственную индивидуальность, непохожесть на других.

На психическое развитие подрастающего индивида оказывают влияние два основных фактора – созревание и развитие его организма в различные возрастные периоды детства и социальные условия жизни и воспитания, причем с возрастом растущий человек начинает сознательно формировать себя как личность.

Развитие оформляется в психологическом возрасте, поэтому возраст образуется не как структура или результат, а как форма, которая может сменяться другой формой и замещаться ею. Освоение возрастного пространства и переход одного возрастного этапа к другому не осуществляется автоматически, а специально организуется.

Принятые в возрастной психологии подходы к периодизации основываются на понимании развития как результата преодоления и разрешения противоречий.

Основными закономерностями возрастного развития являются движущие силы, условия и законы психического и поведенческого развития человека, которые следует учитывать при обучении и воспитании подрастающего поколения.

Младенческий возраст – важнейший период адаптации к миру, закладываются стрежневые социальные характеристики ребенка.

Раннее детство – период кардинальных изменений физических возможностей ребенка, его двигательных, когнитивных и речевых навыков.

В дошкольном возрасте меняются пропорции тела ребенка, продолжается развитие грубой и мелкой моторики, обуславливающей впоследствии формирование значительного арсенала двигательных умений.

В подростковом возрасте происходит своеобразный переход от детства к взрослости, от незрелости к зрелости, который пронизывает все стороны развития подростка.

Юность – промежуточный этап развития между детством и взрослостью. Психологическое содержание этого этапа связано решением задач профессионального определения и вступления во взрослую жизнь.

Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 14961; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Студент — человек, постоянно откладывающий неизбежность… 11197 — | 7534 — или читать все…

Читайте также:

Источник