Гипофиз гормоны гипофиза их влияние на рост и развитие организма ребенка

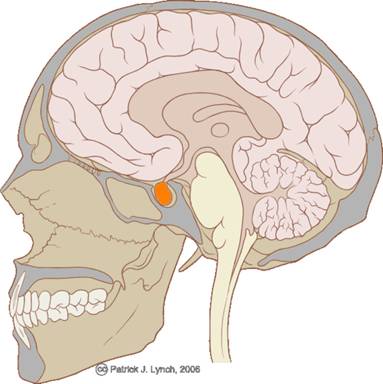

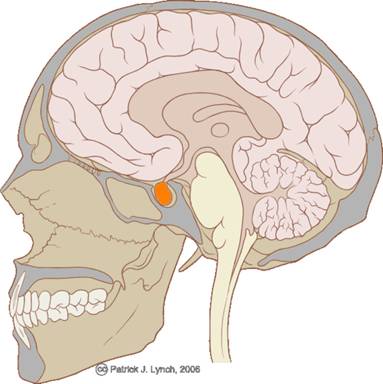

Гипо́физ — мозговой придаток в форме округлого образования, расположенного на нижней поверхности головного мозга в костном кармане, называемом турецким седлом, вырабатывает гормоны, влияющие на рост, обмен веществ и репродуктивную функцию. Является центральным органом эндокринной системы.

Гипо́физ — мозговой придаток в форме округлого образования, расположенного на нижней поверхности головного мозга в костном кармане, называемом турецким седлом, вырабатывает гормоны, влияющие на рост, обмен веществ и репродуктивную функцию. Является центральным органом эндокринной системы.

Вес гипофиза составляет около 0,5—0,6 г., он состоит из двух крупных различных по происхождению и структуре долей: передней — аденогипофиза (составляет 70—80 % массы органа) и задней — нейрогипофиза. Вместе с нейросекреторными ядрами гипоталамуса гипофиз образует гипоталамо-гипофизарную систему, контролирующую деятельность периферических эндокринных желёз.

Закладка гипофиза происходит на 4—5 неделе эмбриогенеза. Передняя доля гипофиза развивается из эпителиального выпячивания дорсальной стенки ротовой бухты в виде пальцевидного выроста (кармана Ратке), направляющегося к основанию головного мозга, в области III желудочка, где встречается с будущей задней долей гипофиза, которая развивается позднее передней из отростка воронки промежуточного мозга.

Гипофиз тесным образом соединен с гипоталамусом — отделом мозга, играющим важнейшую роль в регуляции многих процессов в организме, в том числе в поддержании постоянства внутренней среды, терморегуляции, деятельности внутренних органов. Гипоталамус содержит как нервные клетки, участвующие в деятельности вегетативной нервной системы (регулирующей многие функции внутренних органов), так и секреторные клетки, которые вырабатывают так называемые рилизинг-гормоны. Эти гормоны призваны оказывать строго специфическое воздействие на гипофиз, побуждая его повышать или снижать выработку тех или иных гормонов в зависимости от потребностей организма.

Гипофиз ребенка при рождении имеет массу около 0,12 г. Его рост и функциональное развитие продолжается до 20-летнего возраста. А поскольку гипофиз является регулятором деятельности всех остальных желез внутренней секреции, то его функциональная незрелость обусловливает некоторую нестабильность всей эндокринной системы ребенка. Одним из гормонов выделяемых гипофизом является соматотропин, который называют гормоном роста за то, что у детей и подростков, а также молодых людей с ещё не закрывшимися зонами роста в костях он вызывает выраженное ускорение линейного (в длину) роста, в основном за счет роста длинных трубчатых костей конечностей. Соматотропин оказывает мощное анаболическое и анти-катаболическое действие, усиливает синтез белка и тормозит его распад, а также способствует снижению отложения подкожного жира, усилению сгорания жира и увеличению соотношения мышечной массы к жировой. Кроме того, соматотропин принимает участие в регуляции углеводного обмена — он вызывает выраженное повышение уровня глюкозы в крови и является одним из антагонистов инсулина по действию на углеводный обмен. Описано также его действие на островковые клетки поджелудочной железы, иммуностимулирующий эффект, усиление поглощения кальция костной тканью и др. Многие эффекты гормон роста вызывает непосредственно, но значительная часть его эффектов опосредуется инсулиноподобными факторами роста, который вырабатывается под действием гормона роста в печени и стимулирует рост большинства внутренних органов.

Источник

Билет№16 Основные функции глаза: оптическая система, проецирующая изображение ; система, воспринимающая и «кодирующая» полученную информацию для головного мозга; «обслуживающая» система жизнеобеспечения. Строение глаза:Роговица— прозрачная оболочка, покрывающая переднюю часть глаза. В ней отсутствуют кровеносные сосуды, она имеет большую преломляющую силу. Входит в оптическую систему глаза.Передняя камера глаза— это пространство между роговицей и радужкой. Она заполнена внутриглазной жидкостью.Радужка— по форме похожа на круг с отверстием внутри . Радужка состоит из мышц, при сокращении и расслаблении которых размеры зрачка меняются. Она входит в сосудистую оболочку глаза. Радужка отвечает за цвет глаз (если он голубой — значит, в ней мало пигментных клеток, если карий — много). Выполняет функцию, регулирующую светопоток.Зрачок— отверстие в радужке. Его размеры обычно зависят от уровня освещенности. Чем больше света, тем меньше зрачок.Хрусталик— «естественная линза» глаза. Он прозрачен, эластичен — может менять свою форму, почти мгновенно «наводя фокус», за счет чего человек видит хорошо и вблизи, и вдали. Хрусталик, как и роговица, входит в оптическую систему глаза.Стекловидное тело— гелеобразная прозрачная субстанция, расположенная в заднем отделе глаза. Стекловидное тело поддерживает форму глазного яблока, участвует во внутриглазном обмене веществ.Сетчатка— состоит из фоторецепторов (они чувствительны к свету) и нервных клеток. Клетки-рецепторы, расположенные в сетчатке, делятся на два вида: колбочки и палочки. В этих клетках, происходит преобразование энергии света в электрическую энергию нервной ткани. Билет№17 В органе слуха различают наружное, среднее и внутреннее ухо. Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Они улавливают звуки и направляют их в слуховой проход. В глубине слухового прохода имеются волосы и кожные железы, выделяющие липкое желтое вещество, называемое ушной серой. Она задерживает пыль и уничтожает микроорганизмы. Среднее ухо представляет собой полость, заполненную воздухом. В ней имеются три слуховых косточки. Одна из них, молоточек, упирается в барабанную перепонку, вторая, стремечко, в перепонку овального окна, которое ведет во внутреннее ухо. Третья косточка, наковальня, находится между ними. Внутреннее ухо отделено от среднего костной пластинкой с двумя отверстиями — овальным и круглым.. Внутреннее ухо представляет собой костный лабиринт, состоящий из системы полостей и канальцев, расположенных в глубине височной кости. Чем меньше ребенок, тем Меньше острота зрения и ниже порог чувствительности к раздражителю Тем меньше выражена способность к аккомодации, т.е. к рассматриванию предметов на разном расстоянии. Тем меньше выражена способность к рефракции, способность воспринимать силу раздражителя (ребенок жмурится связок; Билет№18 Возрастные особенности образования условных рефлексов отчетливо выявляются в характере развития самой условной реакции. на ранних этапах онтогенеза имеет место широкая генерализация процессов возбуждения в эффекторной и афферентной частях условнорефлекторной дуги с последующим появлением на поздних этапах процессов коркового торможения, обусловливающего локальность и специализированность условной реакции. Возрастные различия высшей нервной деятельности выявляются в основном в способности вырабатывать процесс внутреннего торможения, без чего не могут быть образованы сложные формы условных реакций. Эта способность обнаруживается только в более позднем возрасте, при определенной степени морфологической зрелости и активности биохимических процессов коры большого мозга.

Билет№20Речь – сложившаяся в процессе исторической эволюции человека форма общения, опосредствованная языком. Выделяют три основные функции речи: 1) Речь – это наиболее совершенное емкое, точное и быстродействующее средство общения между людьми. В этом состоит ее межиндивидуальная функция; 2) Речь служит орудием осуществления многих психических функций, поднимая их до уровня ясного осознания и открывая возможности произвольно регулировать и контролировать психические процессы. В этом состоит внутрииндивидуальная функция речи; 3) Речь представляет отдельному человеку канал связи для получения информации из общечеловеческого социально-исторического опыта. В этом состоит общечеловеческая функция речи. Вначале младший дошкольник понимает и воспроизводит словесную инструкцию, но еще не может подчинить ей свое поведение. К началу 3 года у детей формируется грамматический строй речи. К концу дошкольного возраста дети практически владеют почти всеми законами словообразования и словоизменения. Развитие речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее практическое употребление в общении с другими людьми, вместе с тем речь становится основой перестройки психических процессов, орудием мышления. В дошкольном возрасте отмечается развитие речи «про себя» или внутренней речи. Возникновению внутренней речи предшествует промежуточный этап так называемой эгоцентрической речи. Билет№21Память -это психический процесс отражения, заключающийся в запечатлении и сохранении с последующим воспроизведением и узнаванием следов прошлого опыта, делающими возможным его повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания. Типы памяти: сенсорная, кратковременная, долговременная, промежуточная. Свойства памяти: Скорость, точность, прочность, готовность. Виды памяти: генетическая, пожизненная.Внимание -это психический процесс, который обеспечивает направленность и сосредоточенность психики на определенных предметах и явлениях внешнего мира, образах, мыслях и чувствах самого человека. Внимание рассматривается как психический процесс, не являющийся самостоятельной формой отражения, а как организующий другие формы отражения (ощущение, восприятие, память, мышление, воображение, эмоции). Виды внимания: Произвольное, непроизвольное и послепроизвольное. Свойства внимания: объем, концентрация, устойчивость, переключаемость, отвлекаемость. Физиологические механизмы внимания — нейрофизиологические структуры мозга разного уровня, обеспечивающие генерализованную и локальную активацию коры больших полушарий. Билет№22 Типы высшей нервной деятельности — совокупность врожденных и приобретенных свойств нервной системы, определяющих характер взаимодействия организма с окружающей средой и находящих свое отражение во всех функциях организма. Типы ВНД: сильный неуравновешенный — характеризуется сильным раздражительным процессом и отстающим по силе тормозным, поэтому представитель такого типа в трудных ситуациях легко подвержен нарушениям ВНД.— это холерический тип. Т. ВНД уравновешенный инертный — с сильными процессами возбуждения и торможения и с плохой их подвижностью, всегда испытывающий затруднения при переключении с одного вида деятельности на другой— это флегматический тип. Т ВНД сильный уравновешенный подвижный — имеет одинаково сильные процессы возбуждения и торможения с хорошей их подвижностью, что обеспечивает высокие адаптивные возможности и устойчивость в условиях трудных жизненных ситуаций.— это сангвинический тип. Т.ВНД слабый — характеризуется слабостью обоих нервных процессов — возбуждения и торможения, плохо приспосабливается к условиям окружающей среды, подвержен невротическим расстройствам— это меланхолический тип. Билет№23 Кровь — внутренняя среда организма, образованная жидкой соединительной тканью. Состоит из плазмы и форменных элементов: клеток лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Циркулирует по системе сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и не сообщается непосредственно с другими тканями тела ввиду наличия гистогематических барьеров. В среднем, массовая доля крови к общей массе тела человека составляет 6,5-7 %. Кровь состоит из двух основных компонентов: плазмы и взвешенных в ней форменных элементов У взрослого человека форменные элементы крови составляют около 40—50 %, а плазма — 50—60 % Функции: Транспортная — передвижение крови; Защитная — обеспечение клеточной и гуморальной защиты от чужеродных агентов Гомеостатическая — поддержание гомеостаза — кислотно-основного равновесия, водно-электролитного баланса и др.

Билет№24 Эритроци́ты, — клетки крови человека, позвоночных животных и некоторых беспозвоночных. Функции: дыхательная,, Ферментативная, питательную. Мембрана эритроцитов способна осуществлять транспортировку аминокислот, липидов из желудочно-кишечного тракта к органам и тканям. Кроме того, на поверхности эритроцитов имеются антитела, которые позволяют осуществлять антитоксические функции. . В отличие от других клеток организма, эритроциты не имеют ядра, то есть они не могут размножаться. От момента появления новых эритроцитов до их гибели проходит около 4 месяцев.

Билет№49

Гипофиз, строение, развитие. Гормоны гипофиза, их влияние на рост и развитие организма.

Гипофиз- важнейшая железа внутренней секреции. Располагается он в гипофизарной ямке турецкого седла клиновидной кости. Отростоктвердой мозговой оболочки —диафрагма седла — отделяет гипофиз от полости черепа. Воронка соединяет гипофиз с гипоталамусом. Снаружи гипофиз покрыт соединительнотканной капсулой. Размеры его (10-17) х 16 х (5-10) мм, массау мужчин около 0,5—0,6 г, у женщин 0,6—0,7 г. Будучи анатомически единым,гипофиз делится на две доли. Передняя доля (аденогипофиз)крупнее (70-80 % всей массы гипофиза) и состоит из дистальной, бугорной и промежуточной частей. В задней доле (нейрогипофиз)различают нервную часть и воронкуГормон роста секретируется не постоянно, а периодически, 3-4 раза вдень. Секреция его увеличивается во время голодания, тяжелой мышечной работы, глубокого сна. С возрастом она уменьшается, но сохраняется в течение всей жизни. Гормон роста оказывает двойное воздействие на клетки организма: в клетках усиливается распад накопленных углеводов и жиров, а также их мобилизация для энергетического и пластического обмена, под влиянием выработанных печенью соматомединов усиливается рост костей, синтез белка и деление клеток..Гормон роста начинает синтезироваться в гипофизе на 12-й неделе внутриутробного развития, а после 30-й недели его концентрация в крови плода в 40 раз выше, чем у взрослого человека. К моменту рождения она падает в 10 раз, но все равно остается очень высокой. До 7 лет уровень гормона роста в 2 раза выше, чем у взрослого человека, а затем начинает уменьшаться. Новое повышение его концентрации отмечается после 13 лет, достигая максимума к 15 годам, а к 20 годам она устанавливается на уровне взрослого человека.

Адренокортикотропный гормон стимулирует функции клеток коркового вещества надпочечников, выделение кортикостероидов. Секреция его усиливается при различных эмоциональных состояниях.Тиреотропный гормон усиливает выделение гормонов щитовидной железы.Гонадотропные гормоны стимулируют функции половых желез. Фолликулотропин влияет на развитие фолликулов в яичниках, а в мужском организме — на образование сперматозоидов и развитие предстательной железы.Лютеотропин стимулирует секрецию андрогенов и эстрогенов.Пролактин увеличивает продукцию прогестерона в желтом теле яичника и лактацию (продукцию молока).Меланоцитотронин обусловливает окраску кожных покровов.Вазопрессин участвует в регуляции мочеобразования, усиливая обратное всасывание воды из первичной мочи. При недостатке его в крови возникает так называемый несахарный диабет. Человек теряет огромное количество воды (до 20 л), что приводит к обезвоживанию организма. Вазопрессин обеспечивает водно-солевой гомеостаз организма. Окситоцин стимулирует гладкую мускулатуру матки во время родов и секрецию молока.

Вопрос

Дата добавления: 2016-09-06; просмотров: 1000 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org — Контакты — Последнее добавление

Источник

Гипофиз имеет эктодермальное происхождение. Передняя и средняя (промежуточная) доли формируются из эпителия ротовой полости, нейрогипофиз (задняя доля) — из промежуточного мозга. У детей передняя и средняя доли разделены щелью, со временем она зарастает и обе доли тесно прилегают друг к другу.

Эндокринные клетки передней доли дифференцируются в эмбриональном периоде, и на 7—9-й неделе они уже способны к синтезу гормонов.

Масса гипофиза новорожденных составляет 100—150 мг, а размер 2,5—3 мм. На втором году жизни он начинает увеличиваться, особенно в возрасте 4—5 лет. После этого до 11 лет рост гипофиза замедляется, а с 11 лет вновь ускоряется. К периоду полового созревания масса гипофиза в среднем составляет 200—350 мг, к 18—20 годам — 500-600 мг. Диаметр гипофиза к совершеннолетию достигает 10-15 мм.

В передней доле гипофиза синтезируются гормоны, контролирующие функцию периферических эндокринных желез: тиреотропный, гонадотропные, адренокортикотропный, а также соматотропный гормон (гормон роста) и пролактин. Функциональная активность аденогипофиза полностью регулируется нейрогормонами, он не получает нервных влияний ЦНС.

Соматотропный гормон (соматотропин, гормон роста) — СТГ определяет ростовые процессы в организме. Его образование регулируется гипоталамическим СТГ-рилизинг-фактором. На этот процесс влияют также гормоны поджелудочной и щитовидной желез, гормоны надпочечников. К факторам, повышающим секрецию СТГ, относятся гипогликемия (понижение уровня глюкозы в крови), голодание, отдельные виды стресса, интенсивная физическая работа. Гормон выделяется также во время глубокого сна. Кроме того, гипофиз эпизодически секретирует большие количества СТГ в отсутствие стимуляции. Биологический эффект СТГ опосредован соматомедином, образующимся в печени. Рецепторы СТГ (т.е. структуры, с которыми гормон непосредственно взаимодействует) встроены в мембраны клеток. Основная роль СТГ — стимуляция соматического роста. С его активностью связаны рост костной системы, увеличение размеров и массы органов и тканей, белковый, углеводный и жировой обмен. СТГ действует иа многие железы внутренней секреции, почки, на функции иммунной системы. Как стимулятор роста на уровне тканей СТГ ускоряет рост и деление хрящевых клеток, образование костной ткани, способствует формированию новых капилляров, стимулирует рост эпифизарных хрящей. Последующую замену хрящей костной тканью обеспечивают тиреоидные гормоны. Оба процесса ускоряются под влиянием андрогенов, СТГ стимулирует синтез РНК и белков, а также деление клеток. Имеются половые различия в содержании СТГ и показателях развития мускулатуры, костной системы и жироотложения. Избыточное количество СТГ нарушает углеводный обмен, снижая использование глюкозы периферическими тканями, и способствует развитию сахарного диабета. Как и другие гипофизарные гормоны, СТГ способствует быстрой мобилизации жира из депо и поступлению в кровь энергетического материала. Кроме того, может происходить задержка внеклеточной воды, калия и натрия, возможно также нарушение обмена кальция. Избыток гормона приводит к гигантизму (рис. 3.20). При этом ускоряется рост костей скелета, однако по вышение секреции половых гормонов при достижении половой зрелости останавливает его. Повышенная секреция СТГ возможна и у взрослых. В этом случае наблюдается рост оконечностей тела (ушей, носа, подбородка, зубов, пальцев и др.). могут образовываться костные наросты, а также увеличиваться размеры органа пищеварения (язык, желудок, кишечник). Такая патология называется акромегалией и часто сопровождается развитием диабета.

Дети с недостаточным выделением гормона роста развиваются в карликов «нормального» телосложения (рис. 3.21). Задержка роста проявляется после 2 лет, но интеллектуальное развитие при этом обычно не нарушается.

Гормон определяется в гипофизе 9-недельного плода. В дальнейшем количество СТГ в гипофизе растет и к концу внутриутробного периода увеличивается в 12000 раз. В крови СТГ появляется на 12-й неделе внутриутробного развития, а у 5—8-месячных плодов его примерно в 100 раз больше, чем у взрослых. Концентрация СТГ в крови детей продолжает оставаться высокой, хотя в течение первой недели после рождения она снижается более чем на 50%. К 3—5 годам жизни уровень СТГ такой же, как у взрослых. У новорожденных СТГ участвует в иммунологической защите организма, оказывая влияние на лимфоциты.

СТГ обеспечивает нормальное физическое развитие ребенка. В физиологических условиях секреция гормона носит эпизодический характер. У детей СТГ секретируется 3—4 раза в течение дня. Общее его количество, выделяющееся во время глубокого ночного сна, значительно больше, чем у взрослых. В связи с этим фактом становится очевидной необходимость полноценного сна для нормального развития детей. С возрастом секреция СТГ уменьшается.

Скорость роста в пренатальном периоде в несколько раз больше, чем в постнатальном, однако влияние на этот процесс эндокринных желез не имеет решающего значения. Полагают, что рост плода находится в основном под влиянием плацентарных гормонов, факторов материнского организма и зави сит от генетической программы развития. Прекращение роста наступает, вероятно, потому, что изменяется общая гормональная ситуация в связи с достижением половой зрелости: эстрогены снижают активность СТГ.

Тиреотропный гормон (ТТГ) регулирует активность щитовидной железы в соответствии с потребностями организма. Механизм влияния ТТГ на щитовидную железу до сих пор до конца не выяснен, но его введение увеличивает массу органа и повышает секрецию тиреоидных гормонов. Действие ТТГ на белковый, жировой, углеводный, минеральный и водный обмен осуществляется через тиреоидные гормоны.

Клетки, продуцирующие ТТГ, появляются у 8-недельных эмбрионов. В течение всего внутриутробного периода абсолютное содержание ТТГ в гипофизе растет и у 4-месячного плода оно в 3—5 раз больше, чем у взрослых. Этот уровень сохраняется до рождения. На щитовидную железу плода ТТГ начинает влиять со второй трети беременности. однако зависимость функции щитовидной железы от ТТГ у плода выражена меньше, чем у взрослых. Связь гипоталамус — гипофиз устанавливается только на последних месяцах внутриутробного развития.

В первый год жизни ребенка концентрация ТТГ в гипофизе растет. Значительное увеличение синтеза и секреции наблюдается дважды: сразу после рождения и в период, предшествующий половому созреванию (препубертатный). Первое увеличение секреции ТТГ связывают с адаптацией новорожденных к условиям существования, второе соответствует гормональной перестройке, включающей усиление функции половых желез. Максимум секреции гормона достигается в возрасте от 21 года до 30 лет, в 51—85 лет ее величина уменьшается вдвое.

Адренокортикотропный гормон (АКТГ) действует на организм опосредованно, стимулируя секрецию гормонов надпочечников. Кроме того, АКТГ обладает прямой меланоцито-стимулирующей и липолитической активностью, поэтому повышение или понижение секреции АКТГ у детей сопровождается сложными нарушениями функций многих органов и систем.

При усиленной секреции АКТГ (болезнь Иценко—Кушинга) наблюдаются задержка роста, ожирение (отложение жира преимущественно на туловище), лунообразное лицо, преждевременное развитие волос на лобке, остеопороз, гипертония, диабет, трофические нарушения кожи (полосы растяжения). При недостаточной секреции АКТГ выявляются изменения, характерные для недостатка глюкокортикоидов.

Во внутриутробном периоде секреция АКТГ у зародыша начинается с 9-й недели, а на 7-м месяце его содержание в гипофизе достигает высокого уровня. В этот период надпочечники плода реагируют на АКТГ — в них увеличивается скорость образования годрокортизона и тестостерона. Во второй половине внутриутробного развития начинают действовать не только прямые, но и обратные связи между гипофизом и надпочечниками плода У новорожденных функционируют все звенья системы гипоталамус — гипофиз — кора надпочечников С первых часов после рождения дети уже реагируют на стрессовые раздражители (связанные, например, с затяжными родами, оперативными вмешательствами и др.) повышением содержания кортикостостероидов в моче Эти реакции, однако, выражены слабее, чем у взрослых, в связи с низкой чувствительностью гипотадамическкх структур к изменениям во внутренней и внешней среде организма. Усиливается влияние ядер гипоталамуса на функцию аденогипофиза. что в условиях стресса сопровождается увеличением секреции АКТГ. В старости чувствительность ядер гипоталамуса вновь падает, с чем связана меньшая выраженность в пожилом возрасте адаптационного синдрома.

Гонадотропными (гонадотропинами) называются фолликулостимулирующий и лютеинизирующий гормоны

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в женском организме вызывает рост фолликулов яичника, способствует образованию в иих эстрогенов. В мужском организме он влияет на сперматогенез в семенниках. Выделение ФСГ зависит от пата и возраста

Лютеинизирующий гормон (Л Г) вызывает овуляцию, способствует образованию желтого тела в яичниках женского организма, а в мужском организме стимулирует рост семенных пузырьков и предстательной железы, а также выработку андрогенов в семенниках.

Клетки, вырабатывающие ФСГ и ЛГ, развиваются в гипофизе к 8-й неделе внутриутробного развития, тогда же в них появляется ЛГ. а на 10-й неделе — ФСГ. В крови зародыша гонадотропны появляются с 3-месячного возраста. В крови плодов женского пола, особенно в последней трети внутриутробного развития, их концентрация выше, чем у мужского пола Максимальная концентрация обоих гормонов приходится на период 4.5—6.5 месяцев пренатального периода Значение этого факта до сих пор до конца не выяснено

Гонадотропные гормоны стимулируют эндокринную секрецию половых желез плода, но не контролируют их половую дифференцировку Во второй половине внутриутробного периода формируется связь между гипоталамусом, гонадотропной функцией гипофиза и гормонами половых желез. Это происходит после дифференцировки пола плода под действием тестостерона.

У новорожденных концентрация ЛГ в крови очень высока, но в течение первой недели после рождения она снижается и до 7—8-летнего возраста остается низкой. В пубертатном периоде увеличивается секреция гонадотропинов, к 14 годам она возрастает в 2—2,5 раза. У девочек гонадотропные гормоны вызывают рост и развитие яичников, появляется цикличность секреции ФСГ и ЛГ, что является причиной начала новых половых циклов. К 18 годам показатели ФСГ и ЛГ достигают взрослых значений.

Пролактин, или лютеотропный гормон (ЛТП. стимулирует функцию желтого тела и способствует лактации, т.е. образованию и секреции молока. Регуляция образования гормона осуществляется пролактин-ингибирующим фактором гипоталамуса, эстрогенами и тиреотропин-рилизинг-гормоном (ТРГ) гипоталамуса. Последние два гормона оказывают стимулирующее действие на секрецию гормона Повышение концентрации пролактина приводит к усилению выделения дофамина клетками гипоталамуса, который тормозит секрецию гормона. Этот механизм работает в период отсутствия лактации избыток дофамина угнетает активность клеток, образующих пролактин.

Секреция пролактина начинается с 4-го месяца внутриутробного развития и значительно усиливается в последние месяцы беременности Считается, что он участвует и регуляции обмена веществ у плода. В конце беременности уровень пролактина становится высоким как в крови матери, так и в амниотической жидкости. У новорожденных концентрация пролактина в крови высокая. Она снижается в течение первого года жизни. а во время полового созревания возрастает. причем у девочек сильнее, чем у мальчиков. У мальчиков-подростков пролактин стимулирует рост предстательной железы и семенных пузырьков.

Средняя доля гипофиза влияет на процессы гормонообразования аденогипофиза. Она участвует в секреции меланостимулирующего гормона (МСГ) (меланотропина) и АКТГ. МСГ имеет значение для пигментации кожи и волос. В крови беременных женщин его содержание повышено, в связи с чем на коже появляются пигментные пятна У плодов гормон на чинает синтезироваться на 10—11-й неделе. но его функция в развитии до сих пор окончательно не ясна.

Задняя доля гипофиза вместе с гипоталамусам в функциональном отношении составляет единое целое Гормоны, синтезированные в ядрах гипоталамуса, — вазопрессин и окситоцин — транспортируются в заднюю долю гипофиза и здесь хранятся до выделения в кровь

Вазопрессин, или антидиуретический гормон (АДГ). Органом-мишенью АДГ служат почки. Эпителий собирательных трубочек почек становится проницаемым для воды только под действием АДГ. что обеспечивает пассивную реабсорбцию воды. В условиях повышенной концентрации солей в крови повышается концентрация АДГ и, как следствие, моча становится более концентрированной, а потеря воды минимальной. При понижении концентрации солей в крови секреция АДГ уменьшается. Употребление алкоголя еще сильнее снижает секрецию АДГ, чем объясняется значительный диурез после приема жидкости вместе с алкоголем.

При введении больших количеств АДГ в кровь отчетливо выражено сужение артерий за счет стимуляции этим гормоном гладкой мускулатуры сосудов, в результате чего повышается кровяное давление (вазопрессорное действие гормона). Резкое падение кровяного давления при кровопотере или шоке резко увеличивает секрецию АДГ. Вследствие чего кровяное давление повышается. Заболевание, возникающее при нарушении секреции АДГ. называется несахарным диабетом. При этом образуется большое количество мочи с нормальным содержанием сахара в ней

Антидиуретическнй гормон гипофиза начинает выделяться на 4-м месяце эмбрионального развития, максимум его выделения приходится на конец первого года жизни, затем антидиуретическая активность нейрогипофиза начинает падать до довольно низких величин, и в возрасте 55 лет она примерно в 2 раза меньше, чем у годовалого ребенка.

Органом-мишенью для окситоцина служат мышечный слой матки и миоэпителиальные клетки молочной железы. В физиологических условиях молочные железы начинают выделять молоко в первые сутки после родов, и в это время младенец уже может сосать. Акт сосания служит сильным стимулом для тактильных рецепторов соска. От этих рецепторов по нервным путям импульсы передаются в нейроны гипоталамуса, которые являются одновременно и секреторными клетками, вырабатывающими окситоцин Последний с кровью переносится к миоэпителиальным клеткам. выстилающим молочную железу. Миоэпителиальные клетки располагаются вокруг альвеол железы, и при сокращении молоко выдавливается в про токи. Таким образом, для извлечения молока из железы от младенца не требуется активного сосания, поскольку ему помогает рефлекс «выделения молока.

С окситоцином связана и активация родовой деятельности. При механическом раздражении родовых путей нервные импульсы, которые поступают к нейросекреторным клеткам гипоталамуса, вызывают выделение в кровь окситоцина. К концу беременности под действием женских половых гормонов эстрогенов резко повышается чувствительность мышц матки (миометрия) к окситоцину. В начале родовой деятельности секреция окситоцина повышается, что вызывает слабые сокращения матки, проталкивающей плод в направлении шейки и влагалища Растяжение этих тканей является причиной возбуждения многочисленных механорецепторов в них. От которых сигнал передается в гипоталамус. Нейросекреторные метки гипоталамуса отвечают высвобождением новых порций окситоцина, благодаря чему сокращения матки усиливаются. В конечном итоге этот процесс переходит в роды, в ходе которых плод и плацента изгоняются. После изгнания плода раздражение механорецепторов и выброс окситоцина прекращаются.

Синтез гормонов задней доли гипофиза начинается в ядрах гипоталамуса на 3—4-м месяце внутриутробного периода, а на 4—5-м месяце они обнаруживаются в гипофизе. Содержание этих гормонов в гипофизе и их концентрация в крови постепенно увеличиваются к моменту рождения ребенка. У детей первых месяцев жизни антидиуретическое действие вазопрессина не играет существенной роли, лишь с возрастом его значение в удержании воды в организме увеличивается. У детей проявляется лишь антидиуретическое действие окситоцина, другие его функции выражены слабо. Матка и молочные железы начинают реагировать на окситоцин только после завершения периода полового созревания, т е после продолжительного действия на матку половых гормонов эстрогенов и прогестерона, а на молочную железу — гормона гипофиза пролактина.

Источник