Формы работы для развития способностей ребенка

Светлана Егорова

Формы педагогической работы с детьми по развитию исследовательских способностей дошкольников

«Люди, научившиеся… наблюдениям и опытам,

приобретают способность сами ставить вопросы

и получать на них фактические ответы,

оказываясь на более высоком умственном

и нравственном уровне в сравнении с теми

кто такой школы не прошел».

К. Е. Тимирязев.

Дети по природе своей исследователи. Исследовательская поисковая активность – естественное состояние ребенка.Он настроен на познание окружающего мира: рвет бумагу и смотрит, что получиться; проводит опыты с разными предметами; измеряет глубину снежного покрова на участке, объем воды и т. д. все это объекты исследования.

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников получила новый толчок в развитии с введением Федеральных Государственный Образовательных стандартов дошкольного образования.

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в части развития познавательно-исследовательской деятельности обеспечивается за счет таких форм работы как:

• экспериментирование;

• исследование;

• коллекционирование;

• проектирование.

Эти формы работы позволяют на этапе завершения дошкольного образования достичь следующих целевых ориентиров,которые определены в ФГОС ДО: ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о природе и социальном мире.

Исследовательское поведение для дошкольника – главный источник для получения представлений о мире.

Наша задача — помочь детям в проведении этих исследований,сделать их полезными: при выборе объекта исследования; при поиске метода его изучения; при сборе и обобщении материала; при доведении полученного продукта до логического завершения – представление результатов, полученных в исследовании. Умозаключения детей основываются на собственном практическом опыте, а не на словесной информации, которую они получают от воспитателя. Следовательно, необходимо использовать практические методы.

В период дошкольного детства формируются способности к начальным формам обобщения, умозаключения, абстракции. Однако, такое познание осуществляется детьми не в понятийной, а в основном в наглядно-образной форме, в процессе деятельности с познаваемыми предметами, объектами, поэтому особый интерес для детей представляет экспериментирование.

Детское экспериментирование – особая форма исследовательской деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе саморазвития. В условиях экспериментирования ребенок сам ищет и создает проблемные ситуации. Особая ценность экспериментирования состоит в активно-преобразующей деятельности ребенка. Процесс самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно тогда, когда они могут преобразовывать, изменять объекты с целью познания внутренних связей и отношений.

Наибольший развивающий эффект имеет свободное экспериментирование, которое не задается взрослым заранее в виде той или иной схемы, а строится самим дошкольником по мере получения все новых сведений об объекте. Для детского экспериментирования характерна чрезвычайная гибкость. Она проявляется, когда в процессе деятельности ребенок получает неожиданные результаты и вследствие этого меняет направление деятельности.

В процессе экспериментирования словарь детей пополняется словами, обозначающими сенсорные признаки свойства, явления или объекта природы (цвет, форма,величина: мнётся — ломается, высоко — низко — далеко, мягкий — твёрдый — тёплый и прочее).

Слова восточного мудреца гласят: «Ребенок – это не сосуд, который надо наполнить, а огонь, который надо зажечь». Дошкольники – прирожденные исследователи. Тому подтверждение – их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации.

Ситуация экспериментирования дает ребенку большие возможности для общения со сверстниками и взрослыми. При этом ребенок может выступать в роли равноправного партнера по деятельности.

Экспериментирование является средством, помогающим ребенку самостоятельно освоить исследовательскую деятельность.

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое мы активно используем, — это опыты. Они проводятся как на занятиях, так и в свободной самостоятельной и совместной с воспитателем деятельности.

Опыт – это наблюдение за явлениями природы, которое производиться в специально организованных условиях.

В ходе опыта дети высказывают свои предположения о причинах наблюдаемого явления, выбирают способ решения познавательной задачи. Благодаря опытам у детей развиваются способности сравнивать, сопоставлять, делать выводы, высказывать свои суждения и умозаключения. Огромное значение имеют опыты и для осознания причинно-следственных связей. Очень важно, что в процессе проведения опытов задействован каждый ребенок.

Особенно интересно детям экспериментировать с предметами живой и неживой природы. Работая на огороде, ребята замечают, что там, где много сорняков редис мелкий, а там, где их нет, крупный.Вывод: сорняки мешают росту растений. Аккуратно срезая веточки деревьев, вместе с детьми наблюдаем, у какого дерева и где (в темном месте или на свету) листочки распустятся быстрее. Дети делают умозаключение, какие условия необходимы для роста растений.

Исследуютсяи объекты неживой природы: песок, глина, снег, камни, воздух, магнит, вода и т. д. Например, предлагаем слепить фигурку из мокрого и сухого песка. Дети рассуждают, какой песок лепиться и почему.

Старших дошкольников мы знакомим с движением тел и его основными компонентами, шарообразностью Земли, суточными и сезонными изменениями, с массой тел (при помощи весов, с агрегатными изменениями вещества и пр.

Вся жизнь ребенка-дошкольника пронизана игрой, только так он может открыть себя миру и мир для себя. Одним из видов игр, которые могут быть использованы педагогом в ходе воспитания детей дошкольного возраста как субъектов его здоровьесберегающей деятельности, становятся игры-эксперименты и игры-путешествия.

Игры-эксперименты, а также игры-путешествия являются одним из видов дидактической игры.

Для детей каждого возрастного периода следует подбирать игры-эксперименты, соответствующие ведущей игровой деятельности малышей. Так, например, в младшем дошкольном возрасте игры-эксперименты и игры-путешествия должны быть предметного содержания, поскольку познавательная жизнь ребенка до трех лет строится вокруг мира предметов и манипуляций с ним.

Основное действие для ребенка — это манипуляция с определенным предметом на основе заданного воспитателем сюжета. Цель таких игр заключается в закреплении культурно-гигиенических умений и навыков, навыков здорового образа жизни.

Игры-путешествия для младших дошкольников заключаются в том, что ребенок будто бы совершает прогулку в мир вещей, предметов, манипулирует с ними, разрешает проблемную игровую ситуацию в ходе такого условного путешествия. Например, для малышей актуально знакомство с разными видами щеток (зубная, для волос, щётка-сметка, щётка для одежды и т. д.). Игра-путешествие предоставляет ему возможность найти необходимый вариант для разрешения конкретной ситуации.

В среднем дошкольном возрасте экспериментирование все больше напоминает сюжетную игру, подразумевающую активную практику ребенка. В игре 4-5 летнему дошкольнику дается определенный сюжет, подводящие его к эксперименту или по цепочке экспериментальных действий, или предлагается роль, которая позволит малышу экспериментировать в заданных условиях.

Учитывая, что пик познавательного интереса детей приходиться на 4-5 лет, игры-экспериментирования и игры-путешествия для детей среднего дошкольного возраста – это игры с широким познавательным контекстом. Ребенок должен получить в такой игре ответы на все интересующие вопросы.

Для детей старшего дошкольного возраста игры-эксперименты ориентированы на «исследовательскую деятельность», обеспечивающую как можно больше «культурной практики» ребенку 5-7 лет. Такая практика позволяет ребенку самостоятельно обобщить имеющиеся у него знания и представления в систему знаний, установить простейшие причинно-следственные связи, сделать выводы. Самое главное, что ребенок делает их самостоятельно при косвенном участии взрослого.

Игры- путешествия для старших дошкольников нацелены на «полидеятельность», поскольку предлагают ребёнку разнообразие деятельностей или комбинацию разнообразных действий, что отвечает возможностям 6-7 летнего ребенка. Игры – эксперименты разработаны (и должны использоваться воспитателем) с учетом следующих факторов.

• Возраст, опыт детей, ведущий вид деятельности;

• Доступность содержания игр;

• Сочетание наглядного материала, словесного комментария воспитателя и действий детей;

• Обеспечение «культурной практики» детей в игре;

• Сохранение положительного эмоционального настроя детей, активизация любознательности;

• Соблюдение темпа и времени проведения игр в педагогическом процессе.

• Постепенное усложнение игр;

• Цикличность организации игр.

Анализируя все вышесказанное можно сделать вывод, что специально организованная познавательно — исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию об изучаемых объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и более полно удовлетворяющим естественную любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность.

Хотелось бы, чтобы все следовали мудрому совету В. А.Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то недосказанное, что бы ребенку захотелось еще раз возвратиться».

Источник

Каждый малыш рождается с определенными способностями, которые необходимо постоянно улучшать. А учитывая, что дошкольное учреждение — это первый социальный институт ребенка,

именно ему принадлежит основная роль в этом развитии. ФГОС ДО определяет новый подход к дошкольному образованию. Одним из основных требований по нему является эффективное применение всех

педагогических ресурсов для достижения максимального результата в воспитании и развитии будущих школьников.

Для организации работы по выявлению и развитию у воспитанников способностей к различным видам деятельности составлен план, направленный на взаимосвязанные и

интегрирующие между собой разделы педагогической работы.

На первоначальном этапе, с целью информационного обеспечения образовательного процесса, был создан банк методической литературы, который обеспечил

педагогов ДОУ необходимой теоретической информацией, которая помогает в выявлении и развитии у воспитанников к различным видам деятельности.

Совместно с педагогами ДОУ созданы условия в группах, музыкальном и спортивном залах, арт-студии для развития активности и заинтересованности у детей во всех

видах деятельности, что способствует выявлению способностей у наших воспитанников. На педагогических советах, семинарах-практикумах, мастер-классах и других методических мероприятиях повышается

педагогическая компетентность педагогов ДОУ по данной теме.

Совместно с педагогами планируется проведение мероприятий, которые способствуют выявлению и развитию у воспитанников ДОУ способностей к разным видам

деятельности. Это всевозможные конкурсы рисунков, поделок из различного материала, спортивные соревнования, конкурсы чтецов и др. Эти мероприятия проводятся совместно с родителями, которые

являются нашими партнерами в воспитании и обучении своих детей.

Кроме того, были составлены схемы наблюдений за детьми в различных видах деятельности; подобраны анкеты, опросники для родителей, воспитателей, инструктора по

физической культуре и музыкального руководителя.

На этапе мониторинга предметно — пространственной развивающей среды в ДОУ для выявления у детей различного вида способностей было выявлено, что в группах имеются центры и

уголки для интеллектуального, познавательного, физического развития, исследовательской, экспериментальной деятельности. Тем не менее, перед педагогами была поставлена задача по обновлению и

обогащению развивающей среду интересным оборудованием, новыми дидактическими играми, опытным материалом и красочными игровыми пособиями.

Нужно отметить, что качественному изменению группового пространства, направленного на создание условий для работы по выявлению и развитию у воспитанников способностей к

различным видам деятельности, послужило участие старшего воспитателя и всего педагогического коллектива в обогащении пространственной предметно-развивающей среды в ДОУ.

Для активизации педагогов использовалась такая форма работы как конкурсное движение, которое не только мотивировало всех участников на творческую работу, но и позволило получить красочные,

интересные, развивающие уголки не только в группах, но и в музыкально-спортивном зале.

Так ежегодно в рамках реализации годовых задач ДОУ обязательно ставятся задачи о совершенствовании работы по созданию условий для самореализации способностей и

воспитанию гармоничной личности ребёнка в различных видах деятельности.

На сегодняшний день педагогами дошкольного учреждения изучены и внедряются разнообразные педагогические технологии по работе с

детьми для выявления и развития способностей, что позволяет решить задачу по обновлению образовательного процесса, согласно требованиям ФГОС ДО.

Система работы с одарёнными детьми, включает в себя основные направления, которые тесно связаны и интегрируются между собой:

- создание специальной развивающей творческой среды, способствующей выявлению одарённых детей и развитию их творческого и интеллектуального

потенциала; - работа с детьми (наблюдение, тестирование, анализ продуктов детского творчества);

- работа с родителями (беседы, анкетирование).

Для поиска и отбора одарённых дошкольников используется поэтапная стратегия диагностики. На первом этапе отбор осуществляется на основе широкого

спектра характеристик одарённости с помощью опросников, организованного наблюдения, различных оценочных процедур, которые должны максимально полно отражать все стороны и проявления одарённости.

На втором этапе используются более точные и более специфические диагностические процедуры (в том числе и тесты). Для оценки специальных способностей (музыкальных, математических, художественных и

др.) дошкольников используются экспертные карты, содержащие компоненты специальных способностей. Диагностировать каждого ребёнка по всем методикам нецелесообразно. Поэтому можно проводить

диагностику детей в выбранном направлении (психомоторная, артистическая, вокальная, хореографическая одарённость и т.д.) по результатам заполнения экспертных листов воспитателем,

родителями.

Диагностика по выявлению одарённых детей включает:

- Выявление интересов, способностей к той или иной деятельности.

- Выявление предпосылок общей одарённости.

- Выявление уровня развития креативности (творческих способностей) ребёнка.

Опросник для выявления (экспертной оценки)

одарённых детей А.А. Лосевой. Данный опросник может быть использован для оценки одарённости

дошкольников педагогами, родителями, психологом. Опросник включает характеристики 10 сфер, где дошкольник может проявить способности: интеллектуальной, академических достижений, творческой,

литературной, артистической, музыкальной, технической, двигательной, художественной, социальной. Экспертам предлагается оценить по четырёхбалльной системе характеристики указанных сфер проявления

одарённости. Если какая-то характеристика присуща дошкольнику в наивысшей степени, выставляется 5 баллов; 2 балла – самая низкая оценка. Далее вычисляется средняя арифметическая для каждого

испытуемого.

Методика «Карта одарённости» разработанная А.И.

Савенковым, предназначена для родителей, но может применяться и педагогами. Она позволяет оценить степень развития у ребёнка от 5 до 10 лет следующих видов одарённости:

интеллектуальная, творческая, академическая, художественно-изобразительная, музыкальная, литературная, артистическая, техническая, лидерская, спортивная. Методика выполняет две функции:

- Диагностическая. С помощью данной методики можно количественно оценить степень выраженности у ребёнка различных видов одарённости.

- Развивающая. Утверждения, по которым оценивается ребёнок, можно рассматривать как основание для маршрута его дальнейшего развития. Родители

могут обратить внимание на то, чего, может быть, раньше не замечали, усилить внимание к тем сторонам, которые им представляются более ценными.

Опросник креативности Дж. Рензулли (для детей

от 5 лет) в адаптации Е.Е. Туник, состоящий из списков характеристик творческого мышления и поведения,

разработан специально для идентификации проявлений креативности, доступных внешнему наблюдению. С работой над опросниками можно быстро (за 10-20 минут) справиться самостоятельно и также

самостоятельно произвести подсчёты. Каждый пункт оценивается на основе наблюдений за социальными взаимодействиями ребёнка в окружающей среде (во время игры, во время какой-либо иной деятельности,

на занятиях). Данный опросник позволяет провести экспертную оценку креативности дошкольника педагогами, родителями, психологом. По результатам обследования выявляется уровень креативности.

Источник

Марина Федоренко

Консультация «Выявление и развитие способностей у детей дошкольного возраста»

Каждый родитель желает своему ребенку блестящего будущего. Но мало кто задумывается, что предпосылки для профессионального и личного успеха формируются уже в детстве, поэтому крайне важно вовремя выявить способности ребенка и помочь ему развить их. Благодаря этому, ребенок сможет преуспеть в жизни, заниматься делом, которое будет ему нравиться, и быть гармоничной личность в целом.

Один из важнейших вопросов, который стоит перед современными родителями — как определить способности ребенка. Среди педагогов и психологов также актуален вопрос, какие способы помогут выявить способности дошкольников.

Что такое способности?

Под способностями понимаются индивидуальные особенности ребенка, которые обеспечивают ему успех в той или иной деятельности и легкость ее освоения. Задатки составляют основу для развития склонностей и являются по своей сути физиологическими особенностями строения организма ребенка.

Все способности подразделяются на природные и специфические.

Природные основываются на биологических особенностях ребенка (задатках). Например, к ним можно отнести восприятие и способность к коммуникации с другими индивидами. Специфические же обусловлены общественными и историческими факторами. Их развитие определяет дальнейшую жизнь ребенка и его взаимодействие с социальной средой.

Специфические способности детейможно разделить на два вида: общие и специальные.

Общие – определяют успехи детей в самых разных видах деятельности в целом.

К ним относятся:

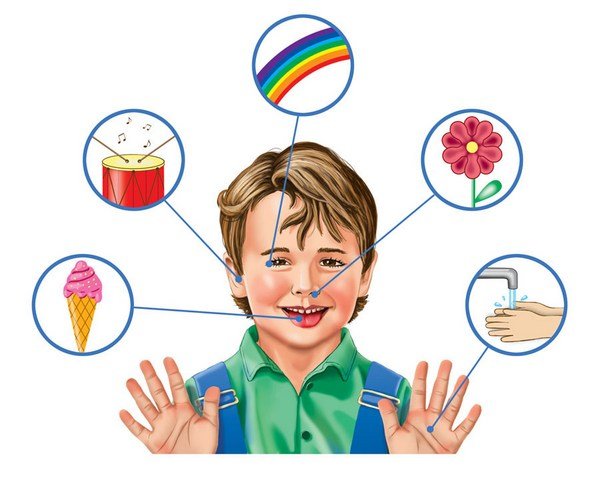

Сенсорные – восприятие индивидом предметов окружающего мира и их качеств. Такие склонности очень интенсивно формируются у дошкольников в возрасте от трех до четырех лет.

Интеллектуальные способности, в основе которых лежит принцип моделирования объектов.

Творческие способности – в их основе лежит воображение. Они помогают учащимся находить нестандартные решения задач, придумывать истории, рисовать.

Специальные способности определяют успехи детей в определенных видах деятельности и основываются на задатках и их развитии.Они подразделяются на несколько категорий:

Логико-математические – склонность к вычислению, упорядочиванию, измерениям. Учащийся в данном случае может легко запоминать математические символы и выполнять простейшие математические вычисления.

Музыкальные – склонность к запоминанию и воспроизведению мелодий, сочинению музыки и исполнению.

Литературные –склонность к написанию рассказов, придумыванию сюжетов, подбору для героев нужных слова для выражения эмоций.

Актерские – склонность подражать, выступать на мероприятиях, копировать кого-либо.

Художественные – склонность к рисованию, лепке, черчению, поделкам.

Технические – проявление интереса к различным механизмам и машинам.

Спортивные хорошая координация – дети энергичны, склонны к постоянному движению, тренировкам, легко осваивают разные виды спорта.

Коммуникативные способности – умение увлечь остальных детей в игру, способность договариваться и влиять на других детей.

Успешность развития способностей у дошкольников в большей степени зависит от окружения, в котором находятся дети.

Развитие той или иной способности базируется на овладении духовной и материальной культурой общества, основных знаниях науки, техники и искусства.

Поскольку знаний в этих областях довольно много, именно окружение акцентирует внимание детей на наиболее значимых фактах, стремится передать полезный опыт. В том числе опыт, который будет важен для развития способности.

Существует четыре метода для определения способностей детей:

Наблюдение – позволяет родителям сделать выводы о склонностях своих детей, сформировать представление о его возможностях, выявить основные интересы ребенка. Также уделяется много внимания познавательной активности детей: о чем больше всего спрашивает дети, что изучают. Является одним из наиболее живых и простых методов.

Игра.При определении склонностей в данном случае учитываются все факторы: какую, игру выбрал индивид, какую роль в ней играет. Этот метод чаще используют для диагностики способностей воспитанников детских садов.

Обращение к специалистам: психологам, педагогам, специализирующимся на раннем развитии дошкольников. Для определения способностей, в основном, используются тест Векслера для выявления уровня интеллектуального развития и тест «Несуществующее животное», который определяет эмоциональное и психическое состояние детей, и их творческий потенциал.

Совместная деятельность — помогает развить талант в разных областях.

Эти способы на сегодняшний день являются основными для выявления способностей обучающихся.

Помимо вопроса как определить способности ребенка, очень важно знать как их затем развивать и работать с ними.

Для развития определенных склонностей очень важным является предоставление детям постоянной возможности для осуществления нужной деятельности, а также мотивация к ней.

Развитие тех или иных способностей дошкольников предполагает активное участие со стороны родителей. Прежде всего, потому, что сам процесс в основном идет рывками. В процессе развития любой способности есть периоды значительного улучшения, но также и временного ухудшения. В такие моменты важно поддерживать в детях интерес и помогать выработать терпеливость.

Сложно переоценить роль семьи в выявлении и развитии способностей детей. Чуткое отношение родителей позволит быстрее понять, что ребенку действительно нравится. Также очень важна эмоциональная поддержка и стиль воспитания.

Одним из основных факторов для успешного развития определенной склонности является упорство самого индивида, готовности к обучению. Эта особенность формируется у дошкольников непосредственно в их окружении (воспитание в семье, детском саду, общение со сверстниками).

Выявить вовремя, какими способностями обладает ребенок, является довольно непростой задачей. Помимо того факта, что многие родители сейчас слишком заняты на работе и не могут полноценно наблюдать за жизнью ребенка, есть множество других вопросов. Например, как отличить недолгую увлеченность ребенка каким-либо занятием от настоящей склонности? Как правильно мотивировать ребенка к деятельности, стимулирующей развитие его способностей? Какие способы выбрать? Все эти вопросы сейчас активно разрабатываются педагогами и психологами.

Тем не менее, нельзя оставлять процедуру выявления способностей только специалистам. Жизненный путь человека начинается с его семьи, поэтому добьется ли человек успехов во многом зависит от выраставшей его семьи.

Родителям следует помнить, что чем раньше они распознают нужные склонности у своего ребенка, тем успешнее он будет как в профессиональной среде, так и в эмоциональной жизни.

Источник